芬芳桃李

——王祖识先生及其弟子访谈

2020-12-05王祖识邹英姿陈红英秦怀宇

王祖识 邹英姿 陈红英 秦怀宇

苏州市刺绣工艺美术生产合作社双面绣组全体摄影留念 1957年6月24日

——《中国工匠大典》

王祖识工作照

一 对话王祖识

访谈时间:2020年5月9日

访谈地点:苏州市敬文里

秦怀宇(以下简称秦):王老师您好,您是什么时间开始做刺绣的?

王祖识(以下简称王):我没有念书,从小一直跟姐姐学习刺绣。姐姐家是刺绣站,做刺绣收放生意,我一直在她家里,收上来的绣品,有绣不到位的地方,就由我来修改。姐夫的姐姐跟我一起绣,她也一直教我。她说好的绣品都绣得很齐,像刀切一样齐。我按照画的轮廓,排针就很齐很齐地做着,她说小姑娘做的绣花像刀切一样的齐。当时绣什么的都有,有佛教方面的,有新娘子的服饰,也做鞋子、枕套、被面,以前有钱老板家的东西也有。我修改的东西很多,所以看的也比较多,本身从小就很喜欢刺绣,加上她们教我,我越做越有劲,一做就想做好。

秦:那个时候您多大?

王:12岁到16岁之间。 那个时候经常到姐姐家,后来他们生意不好了,也就自己回家去做刺绣赚钱了。 因为我母亲要养我,还要养我一个兄弟。我哥哥14岁左右就出去到严家花园米店酱油店学做生意,我们老家是安徽的,但是我出生在木渎。

秦:当时您与姐姐家都在木渎吗?

王:都在木渎,我家里是在南街,她是东街,东中市是东街最热闹的地方。我一直在姐姐家里看刺绣、修改刺绣。姐夫派人发放刺绣,有时候一个上午很忙,还有好多农民自己来拿刺绣,也就是做好的绣品送货上门,然后过来再拿走他们要绣的。送来的绣品要看看有哪里不对的,如果不拿回去再绣,我就帮忙修改。有时候他们做了一半发现很难完成,还有人家不肯做的,我就帮他们绣,把一幅作品完成。那个时候做的全是生活用品,也有做人像的,不过我没有见过。做人像跟我们现在做的根本不一样,线条比较粗,鼻子里面垫东西高起来,脸面都是一个白颜色,眼睛黑的,颜色比较简单。我在那里做了4年,一边帮忙一边学,在帮改的同时水平就上去了,为以后的刺绣打下了基础。

《圣母女婴》 48x38cm 王祖识刺绣作品(台湾廖先生收藏)

《代代相传》(异色异样双面绣) 直径30cm姚梅英绣,王祖识指导

《鹦鹉》 王祖识刺绣作品(日本收藏)

《荷花白鹭》 48x38cm 王祖识指导作品(苏州任嘒闲刺绣艺术发展有限公司)

秦:王老师您什么时间到苏州的?听说您很早就会做双面绣,能谈一下吗?

王:我1954年到苏州市文联刺绣小组,开始的时候做过两条双面绣围裙。因为我在木渎时做过双面绣。那时世界和平会议召开,李娥瑛老师接到双面绣的任务,要绣《和平鸽手帕》作为国礼。和平鸽上用的是活猫套,现在叫散套,一层一层绣得很细,从粗到细,像真的活猫一样的。以前活猫套也是长长短短,线条还是一个线条,我用半绒丝线可以从开始做到底,当时一起绣制了4块。还有一个双面绣,是与李娥瑛老师的堂姐合作绣木渎“刺绣同业公会”会旗,旗上彩色的地球比较大,这些都是那个时候所绣过的双面绣,这面旗帜拿出去时得到了大家的一致好评。

秦:王老师您也是较早进入苏州市文联刺绣小组的,能详细介绍一下当时的情况吗?

王:我阿姐叫吴霞,是阿姐先考到苏州刺绣文联小组的,那个时候在绣线巷,好像是10号还是12号,有点忘记了。姐姐考取后,由于家庭原因没有去,家里有一个小孩,还有个老公不会做饭。她觉得我总要找工作的,就让我去考。考官是朱凤、李娥瑛与任嘒闲她们三位。姐姐考的是打籽绣,当时她也没有告诉我她考的什么。我说苏州没有亲戚,去了怎么住?后来母亲想让我到织布厂去织布,由于三班制又舍不得,再想想,还是让我去刺绣小组试试吧。我到绣线巷参加考试的时候,朱凤老师说要考打籽绣,我告诉她打籽绣我会的,但我打籽跟她要求的是不一样的,她问我:“你还会什么?”我告诉她:“我会双面绣。”朱凤老师让我做了双面绣,做好了以后她对我说:“明天来上班吧。”我想明天来不及了,我说:“考虑考虑再来。”她说:“好的。”去考试的时间是4月22日,那时候一直去听报去读报,7月1日党生日我记得很好,所以我记得是7月1号去上的班。

秦:您当时在苏州市文联刺绣生产小组的时候有几个组?多少人?刺绣小组后来有哪些变化?

图1 2018年8月2日《芬芳桃李.王祖识先生刺绣艺术师生展》开幕现场

图2 2018年8月2日《芬芳桃李.王祖识先生刺绣艺术师生展》王祖识发言

图3 王祖识获国际顾氏和平奖

王:记得二三十人是有的。我当时在里面的朱凤老师组,这个组人数较少,总共不到10个人。外面一个小组是任嘒闲老师与李娥瑛老师的,有二三十人。我来考试之前就与李娥瑛老师已认识。那个时候刚解放不久,应该是1952年,我与李娥瑛老师在木渎一起做过双面绣《和平鸽手帕》。因为当时来考试的时候是朱凤老师在,分组就分到那边。刺绣小组是1954年3月成立的,最初是苏州市文联顾文硕老先生负责,任嘒闲、周巽先两位老师担任刺绣技艺指导员。最早的时候在调丰巷一家民宅的楼上,当年6月搬迁到我之前说的绣线巷。我是7月份参加刺绣生产小组的。第二年4月刺绣生产小组又迁到了史家巷,后来苏州市文联刺绣生产小组划归苏州市手工业生产联社,转为苏州刺绣工艺美术生产合作社。那个时候我23岁,群众选我任苏州刺绣工艺美术生产合作社的理事副主任,理事主任是金静芬老师,金老师来的时候已经八十几岁了。那个时候我们刺绣的任务是国家定的,省里面每个月给我们经费,很多人都希望来合作社,那个时候有100多人,有一个很像样的传达室,再后来我们搬家到了景德路。

秦:王老师您在刺绣技艺上,是一位很全面的专家,您是怎么做到的?

王:我原来主要做平针较多,到了刺绣小组朱凤老师也教了双面绣与乱针绣。记得有一次我做围巾时候,朱凤老师教我要用乱针,上下穿插,不能很齐。任嘒闲老师跟周巽先老师她们做乱针绣,有时候任老师要叫我去帮她做,她的作品艺术性很强,针法自由,自由中又有一定的规律。到了苏州刺绣研究所后,搬到环秀山庄,一个工作室13个人。其中有几位年长的绣得真好,绣这么好的人真的太少,所以我经常去看她们的东西。她们的东西看不出一点点针眼,颜色一模一样,看上去像真的一样。其中徐志慧老师与另外一位老师的绣品,看了后感觉非常好。我看任嘒闲老师的作品,也学到了很多。任老师跟我一起总结,这个立体感不好,那个神似感有没有出来。所以我很崇拜任老师。我在刺绣研究所被分到刺绣针法研究室,本来做主任,后来辞掉了主任,去了任嘒闲老师工作室。当时朱凤老师不在研究所了。那个时候我学会了好多,也教了很多学生,所以说要做什么,什么都可以的。

秦:我听说您女儿也在苏州刺绣研究所,而且还是您的学生?

王:我是平绣出身,到清华大学都学不到我的东西。我女儿毕业以后被组织安排到刺绣研究所上班。女儿毕业之前,她并不想到刺绣研究所,她咨询过我外甥,外甥就告诉她:“刺绣研究所比清华大学还要高,你要去的。”我女儿听他的话,到了研究所后领导又让她跟着我做花鸟。

秦:新来的学生如何安排学习,怎么教的?

王:学生来了以后先学画里的知识,经过画里知识的学习以后再分组,分小猫组、金鱼组,还有的做花鸟、山水风景等。当时苏州最有特色的就是金鱼与小猫。第一个双面绣小猫是我与李娥瑛一起绣的,研究所有一批专门做猫的,我也带了不少。我也做双面绣大屏风,要去参加展览的时候,再加两个人合作,这都是合作品,做刺绣的技术方面都没有问题。我带过好多学生,不仅带研究所的学生,也带外面来学习的学生。比方说杭州派来三个学生,领导安排给我带他们,我根据他们的特长与个人喜好决定谁做小猫、谁做花鸟、谁做人像,经过半年的学习后,他们从完全不懂到初步掌握了刺绣的针法要领。回去以后,学做仕女人像的鲁丽官去学校做了老师。陈水琴当时主要跟我学绣猫,后来她开了自己的刺绣工作室,现在已是中国工艺美术大师。还有一个学生赵寿荣是男孩,现在他基本上自画自绣,一直在做佛像。他做的都是大的佛像,还在杭州灵隐寺举办过自己的展览,也已经是高工与省大师了。

秦:这么多年来您指导的学生有多少?

王:上个世纪六七十年代,我主要在苏州刺绣研究所带学生,记得有女儿施怡,还有何晓、叶素珍、李琦、陆巧玲四人,期间也带了刚刚说的陈水琴、鲁丽官、赵寿荣三位浙江学生。同时向我学习刺绣的还有蒋珏英等17人。八十年代主要培养双面绣金鱼与双面绣小猫的新人,其中刺绣研究所就有20名青年学员,期间还指导了来自河南开封汴绣厂委托指导的学员,也有来自镇湖的学生。九十年代退休以后,我培养的学生主要来自苏州高新区镇湖,有姚梅英、钱建琴、卢福英、王建琴、蔡梅英、倪雪娟、卢梅红、邹英姿、姚红英、陈红英等很多绣庄里做刺绣的人员,市区与外省的广州都有我的很多学生。进入2000年后,我担任了任嘒闲刺绣艺术发展有限公司艺术副总监,负责刺绣艺术指导,指导过很多学生。

秦:我想再问您一个问题,无论是您独绣还是合作,您的每一件作品都那么优秀,可是这些作品最终都不在您的手里。去年您还不辞辛苦地把您的有些作品请回来办展览,这是为了什么?

王:去年8月份的这个展览也得到秦老师你的大力支持与帮助,心里一直很感激。这个展览其实是我镇湖的学生提议的,很快得到了学生们的热烈响应与支持,从中我看到了他们对老师的尊敬、对刺绣的热爱、对中国传统文化传承的责任与担当,我想这个展览不仅是我个人的展览,更是带着学生们一起来展览,让苏绣技艺的传承后继有人,让更多的人能热爱苏绣、热爱咱们的中国文化。

二 对话邹英姿

访谈时间:2020年5月30日

访谈地点:苏州高新区镇湖街道邹英姿刺绣艺术馆

秦怀宇(以下简称秦):邹老师好,你是王老师的得意弟子之一,你大概什么时间开始跟王祖识老师学刺绣的,在学习过程中最大的感受什么?

邹英姿(以下简称邹):我像她这么大的时候(指了指身边正在做刺绣的刚刚大学毕业的女弟子),好像21、22岁左右那个年龄到了王老师那里,就像找到了家一样,我觉得有人要我了,一下子有了家的感觉。在这之前找了几个,结果人家都不收我,反正说什么都有,然后就是不收我。不收就不收,我耐心等待,等来了王祖识老师接纳我,同时也慢慢地在工作中被老师接受。她如母亲一般耐心照顾我的生活,关心我的刺绣艺术与技艺,在她那里,我体会到了家的温暖。

秦:在王老师那边,你大概学了多长时间?

邹:三年。三年过后,其实我挺害怕离开那里的,但是没办法,老师说家里待不下了,王老师的学生越来越多。她说小鸡在脱壳之后总要学会走路、学会觅食,你总是要离开的。所以我们师姐妹们都说王祖识老师是我们的老母鸡,而我们是她肚子下面的一窝蛋,我也非常有幸成为老师肚子下面的一个蛋,然后也成功地破壳而出了。伴随着她这种温暖的关怀,三年的学习生涯成为我人生当中一个重要的阶段,对我整个生命的改造起到非常大的决定性作用。

秦:感觉收获如何?

邹:在那里学到了乱针绣,学会用针用线来绣人物肖像。在那期间知道了什么叫光影关系、虚实关系、立体关系、透视还有用色,这和我几岁开始跟妈妈学刺绣时迥然不同。我认为王老师是学院派的,所以民间刺绣跟学院派的一种融合在这里形成了对比,我觉得这种对比是一种非常好的学习。

秦:与你同时在王老师家学习刺绣的绣娘有几位?能简单描述一下那里的环境吗?

邹:文雅的小屋子里有很多人,大家都埋头在绣绷上绣东西,记得当时有姚梅英、卢福英、倪雪娟,还有王建琴,还有阿四妹。大家埋头的时候让我感受最深的是没有见到她们的疲惫,而是一个十分欢快与温馨的场面。这种场面是我内心向往很久的,学习氛围特别好。王老师的家在这种粉墙黛瓦的苏州街巷里,庭院里边有一个不大的天井,天井里有一口井,当然也已使用自来水。院里开着月季花,丝瓜藤架上挂着丝瓜,阳光照射在黑黑的瓦片上,洒在窗前,透过舒适的木质窗户可见里边几个绣绷,有人在那里飞针走线。我觉得这个场景特别时髦,很令人很着迷,十分具有诗意。后来这个天井也成了王老师教我们跳舞的地方。中午时,王老师会打开收音机调到音乐频道,大家听上几首小曲,这里就是我们活动的地方。

秦:在学习过程中,王老师是用什么方法与形式来指导你们做刺绣的?

邹:我记得很清楚,老师问我的需求是什么?我直接跟老师说要绣西方油画人物,要绣《蒙娜丽莎》。我以为像我这死丫头什么都不会,还要绣《蒙娜丽莎》,本想会把老师惊傻掉的。但王老师说,好的,既然你有这个要求,有稿子,有勾稿底稿,其他人也在绣,所以老师没有拒绝我这个要求。当时老师第一件事是给了我一个暗红色油漆的老绷子,绣绷的年纪很大,现在想来那是不是老师当年的嫁妆?开始上绷与勾稿就不下一个星期才完成,老师的指导非常有耐心。记得一次老师出门一个礼拜回来,看见我绣的蒙娜丽莎袖子不对。因为袖子有折叠感,不能有一点点硬的感觉。等老师走后,我重新把它拆掉,然后再绣一遍,她就要求我们用这样一种严谨的态度对待刺绣。

秦:除了在王老师家的三年学习,后来在你成长的路上,王老师也一直很关心你的刺绣成长。事实上,时常到镇湖指导你与其他弟子们,作为中国工艺美术大师的你,现在有何感想?

邹:王老师是一位特别善良的人,虽然年龄大了,但她还是经常来镇湖或者其他地方的弟子那边指导刺绣。她有这么多徒弟源于她的爱心,有一颗大慈大悲的心,本质上讲是她对苏绣的一种大爱。其实,只要她能触及到的,不是只有她的学生她才教,不是她的学生她照样也在教。只要她眼睛能看见,觉得哪里不对,就立马会跟你说出来,直言不讳,没有隐藏。被评为中国工艺美术大师后,我觉得学员与大师,其实都还在路上,因为学习是永无止境的。昨天我绣了个蜗牛,现在绣绷上你可以看到一根竹子,今天实在很想把它完成。笔直的竹子边上我犹如那个蜗牛,作品的名字可能就叫“大师之路”。因为“大师”这个称呼要求极高,我一直很惶恐,在我如此年轻的这个年纪,国家给了我光环,同时又让我觉得压力特别大。不仅仅是目前来讲对你如何评价,而是真正的大师要有具有灵魂的作品,要经受得起时间与历史的考验。所以我很惶恐,同时我又会努力,时刻都不敢停下来。有人说,一位农村妇女、农村姑娘,就是农民,你怎么蹭蹭冒得这么快?也有人不理解我的作品,但是我并不认为他人的这种想法与不理解是不对的。这些声音反而使我觉得更要沉下心来学习,一步一个脚印地往前走。此外,我觉得苏绣本身已有这么好的口碑,是苏州名片、江苏名片、中国名片,也是世界的,是人类文明的精华,所以我们得继续努力。还是那句话,作为70后的我要努力,但是并不是去追求那种虚的东西来作为自己炫耀的资本,这不是我的初心。

《狮子滚绣球系列》 (局部) 邹英姿

二 对话陈红英

访谈时间:2020年5月30日

访谈地点:苏州高新区镇湖街道陈红英刺绣艺术馆

秦怀宇(以下简称秦):陈老师,你跟王老师学习刺绣的过程中,对老师印象最深的地方是什么?

陈红英(以下简称陈):我记得最深刻的是,当时我要开工作室,她就给我一句话。她说,你们要开店我不反对,但是要把刺绣做好,你认真绣的话我帮你看,要是不认真......后面的话她没有说下去。其实意思我明白,就是如果不用心做好刺绣,她不会帮我的,在没有绣好的情况下,她希望我们不要出去开店。老师对我们的期望是以技艺为主,而不是为了商业,她希望我们传承好刺绣。

秦:能举例谈谈王老师是如何指导你做刺绣的吗?

陈:开始绣猫的时候,猫的身体我绣得没有那么蓬松。老师说,猫的生活习性是爱干净,接着她又打了一个比喻,让我再设想一下,如果猫的毛不蓬松就不像洗过澡的猫了。她说绣猫要表现出猫的灵性,这样的猫才可爱。例子还有很多,如在绣制人物的时候,她要我特别注意人物的比例与结构,五官的形一定要准确,如眼睛、鼻子、下巴等。让我记忆最深刻的是,有一次她一边给我讲一边指着自己的脸说,从正面看,距离你最近的是鼻子,再者要注意额头、眉弓、颧骨、嘴巴、下巴之间的结构关系,告诉我做好人物刺绣一定要了解人物的结构,不能只绣其表。

秦:你是什么时候开始跟王老师学习刺绣的?

陈:我21岁的时候才有缘认识王老师,到现在整整27年了。当时还没有拜在王老师门下,我26岁结婚过后,才真正去找了王老师,应该是1998年,到现在整整22年。

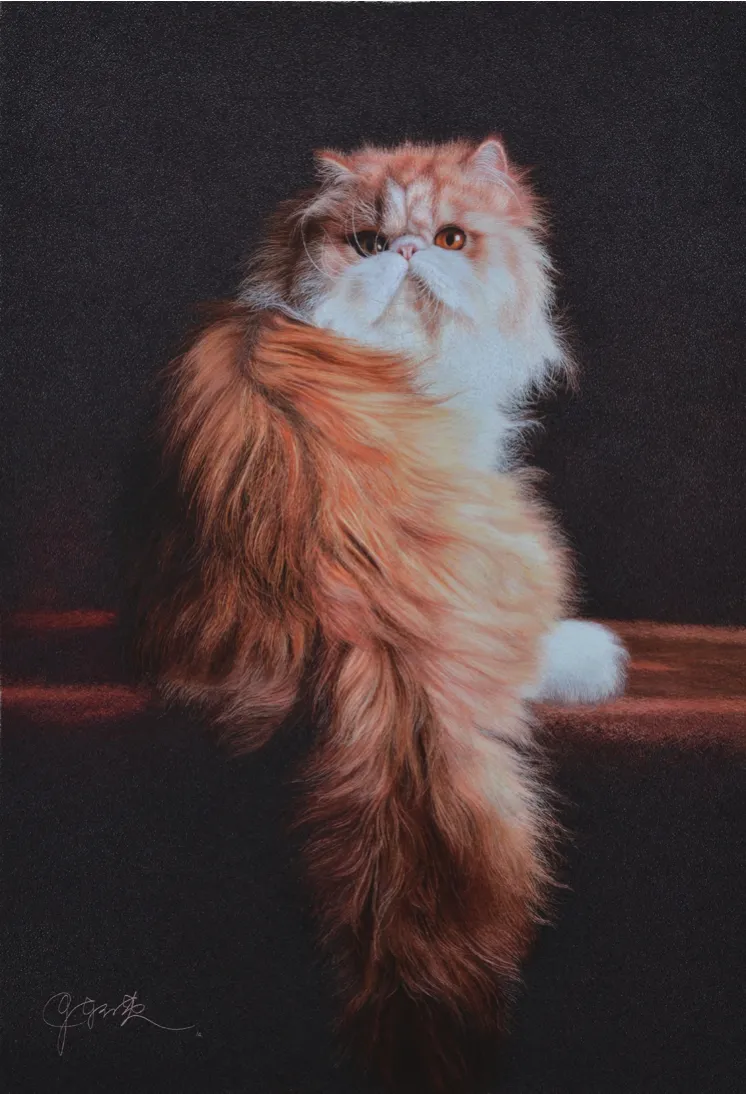

《长毛波斯猫》 74x54cm 陈红英

秦:当时是在哪儿学习的?

陈:与王老师有缘认识的时候是在镇湖蒋雪英老师的厂子里面,那时我21岁。蒋雪英老师请王老师来做指导技术,我在厂子里绣猫,那时绣的猫与传统的、外面市场的还是很不一样的。到了26岁的时候,我还想在技术上有提高,就去找了王老师。

拜师在当时人的观念中还是比较封闭的,要老师愿意收你也是一件很不容易的事情。我们平时连好的刺绣都看不到,在蒋雪英老师那边认识了王老师之后,才有幸慕名去找王老师。王老师非常好,只要你想学她都愿意教。从那以后,我经常拿着书与绷架到老师家请教,每次老师都会给我讲两三个小时。面对一幅画稿,老师就会给你讲,看一幅稿子,一定要熟读这幅稿子,阴暗面如何表现,受光面要用暖色调,背光面要用冷色调等。其实当时我还不懂色彩,到后来慢慢摸索才理解,掌握好了这些色彩的基本原理知识后,用色就轻松多了。

老师到镇湖其她师姐家指导刺绣也会到我家,在绷架上给我指导。老师说我进步很快,我自己也感觉我的刺绣与之前完全不一样了。

秦:你跟王老师学刺绣,是一个人学还是与大家一起?

陈:去老师家的时候,都是我与老公一起去的。我很少出门,要出门都是我们夫妇俩一起。我老公特别喜欢美术,也很有天赋。他跟我一起去、一起听、一起学,回家后他也练,他的美术天赋比我好,所以绣之前的画底稿基本上都是由他来完成,王老师其实是教了我们夫妇俩。

其他师姐很多都是在老师那边学刺绣,我是捧着书本带着绷架向老师请教的,我当时没有师姐们这样的机会。老师在70岁大寿的时候,学生们给她过生日,老师也叫上我了,等于我也就正式成为了老师的学生,拜在了老师的门下。我跟老师有时候开玩笑说,红英是您半路领回去的,我一个野孩子找到家,特别感动。其实后面也有好几位老师对我影响很大,但我真正拜的师就是王老师,一日为师终身为师。通过王老师的引荐,我认识了任嘒闲老师,也向任老师请教了5年时间,我们夫妇俩去任老师家请教,任老师也会到镇湖我家里来指导,这都是王老师引荐的。那是我从传统的平针绣开始转向乱针绣的阶段,现在逐渐找到了刺绣的语言,自己刺绣作品的风格特点也开始逐步形成。

秦:在王老师的影响下,你自己又培养了多少刺绣学生?

陈:为了做好工作室的刺绣,我也不断招收一些新学生,培养工作室的得力助手。教学生的模式,也是传承了王老师那种口传心授、示范指导、传帮带的形式。我指导学生也是根据学生的特长去辅导,现在有一些学生留在我工作室,也有学生出去自己开工作室,其中有一位学生已评到高工,还有几位学生自己去开了刺绣店,没有走评职称这条路。我觉得教学首先要自身全方位地去实践、去掌握,这样才能更好地指导好学生,才不辜负王老师对我们的厚望。

笔者与王祖识老师合影

笔者与邹英姿老师合影