老鼠的起源与演化

2020-12-05张锋

张 锋

如果要问你,地球上什么动物演化最成功?你一定会回答是人类,因为今天人类统治了地球。而换一个角度问,那种哺乳动物的种类最多?答案就是啮齿类动物。它们在脊椎动物演化上可以说是最成功的一支,其种类超过了所有其他哺乳动物种类的总和。从赤道到极地,甚至高山、海岛上,地球上陆海空到处都有它们的踪迹。啮齿类的最典型代表是鼠类,我们常称之为老鼠,扰乱了人类至少有几千年,至今很多人还对它们恨之入骨,欲除之而后快,而我们从来就没能消灭它们。人鼠的对抗恐怕要一直持续下去,恐怕人类退出地球舞台的那一天,老鼠依然存在着。从这个意义上说老鼠是比我们演化更成功的动物。随之而来的一个问题是究竟是什么原因、什么样的一段历史演化出了老鼠这种既可憎又神奇的动物呢?

最早的老鼠祖先

从动物学的角度看,鼠可分广义的鼠和狭义的鼠。广义的鼠指的是所有的啮齿动物,狭义的鼠指的是鼠科动物。要寻找最早的老鼠,首先就要寻找最早的啮齿动物。形态学证据表明啮齿类为单系类群,很多分子研究证实了这一点,所以啮齿类有一个共同的祖先。而关于啮齿动物的起源有两种观点。曾经有人推测啮齿类起源于古新世的灵长类。推测的理由是发现于5500万年前北美最晚古新世地层中的副鼠(Pa ra m ysa ta vus)化石,后来又有国外学者认为最早的啮齿类是北美和欧亚晚古新世和始新世的壮鼠类,例如副鼠。该类化石的特征很像大的松鼠,脚上有爪,会爬树,还有一条长尾巴,用以保持身体平衡;门齿像把大凿子,后面有5 个颊齿。因此推测啮齿类起源于北美。

这个观点受到了近年在我国发现的新材料的挑战。20 世纪70年代,在我国安徽潜山县距今6000万年前的古新世中晚期地层中发现了东方晓鼠的化石,它有一对大门齿,退化的颊齿,以及门齿和颊齿两种不同位置咬合机能的雏型,与啮齿类十分相似。经过我国科学家多方研究考证,确认东方晓鼠是啮齿类的祖先类型,并提出啮齿类是起源于宽臼齿兽类的假说,现在为多数专家所接受。目前发现的内蒙古的磨楔齿鼠是最原始的啮齿类。因此我们可以说啮齿类应当起源于中亚。当然啮齿类的真实祖先还没有找到,以后的古生物学家会呈现给我们的,也有可能是读了本文的你发现了这种化石。

老鼠的演化和种类

在分类学上啮齿目可以分为5 个亚目,其中包含了鼠形亚目(Myom orp hs)。根据牙齿、咬肌结构, 啮齿目动物大体分为四大类:始啮类、松鼠类、鼠类和豚鼠类。两种分类中鼠形亚目和鼠类相对应,也就是说广义上的鼠指的是啮齿类,鼠更进一层的含义指的是鼠形动物。

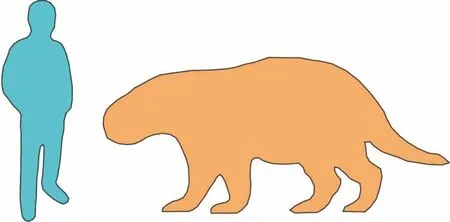

在说鼠形动物之前,我们先来说说一些老鼠的亲戚——另类的鼠。啮齿目在渐新世和中新世的时候演化出了豪猪类,这个名字听起来像是猪,其实是鼠。这一大类家族生活在非洲和南美洲。有意思的是早期的豪猪——西瓦豪猪(Siva c a nthion)并没有出现在上面两个地方,而是在巴基斯坦的中新世中期的地层中。豪猪类(Ca viom orp ha)包括了南美洲的豚鼠、水豚、南美栗鼠和新世界的豪猪等。豪猪类就体型上讲,跟老鼠差别很大。最大的现生豪猪类是水豚,重50 公斤,可以占据一小片地盘,看上去更接近于疣猪而不是鼠类。但它们和过去一些大的豪猪类比起来还是小巫见大巫。晚中新世和上新世的南美硕鼠(Te lic om ys)身体达到了犀牛的大小,而来自委内瑞拉加拉加斯以西400 千米的乌鲁马科地区发现的天竺鼠(Phob e rom ys)更被誉为有史以来最大的啮齿动物。,据估算,这种超级巨鼠的体重高达700公斤,大小则与水牛差不多。你可能根本无法想象竟然有如此巨大的老鼠。

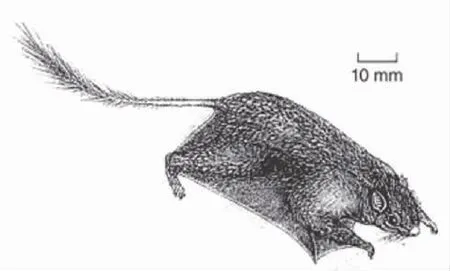

鼠形亚目起源于始新世的早期。从始新世中期开始繁荣。始鼠类(Eom yid s)是早期鼠型亚目的重要代表。在欧洲、亚洲和北美始新世中期一直到更新世的地层中都有发现。其中最漂亮的标本是来自德国恩斯佩尔渐新世的油页岩,化石还有带有皮肤和毛发,具有一沿身体两侧和后腿之间的皮肤膜,这些表明始鼠类为一滑行动物。可能你无法想象居然还有会滑行的老鼠。

鼠形动物中最庞大的一个家族是仓鼠科,它包括仓鼠、鼠和田鼠等几大类。最原始的是仓鼠,发现于近4000万年前的始新世,而后仓鼠类在渐新世和中新世较为繁盛。在1500万年前,仓鼠类的统治地位被它们的后裔——青出于蓝而胜于蓝的鼠类所取代。所幸的是它们还有另外一支后裔——田鼠类。田鼠出现在距今约500万年前,比人类的历史要短些。

滑翔的始鼠

副鼠

鼠形动物从中新世以来开始了真正的大繁荣,鼠科(Murid a e)家族登上了历史舞台,这个家族就是我们常说的老鼠——狭义上的老鼠。鼠科起源于始新世。现生鼠科分布有两个中心——非洲和亚洲南部包括南洋群岛,但科学家大多倾向于鼠科是起源于亚洲南部的。鼠科的辐射演化很多是发生在更新世。到了今天,老鼠的种类已经超过1100 个!对这些完好化石记录进行研究,并通过分子研究证实老鼠具有非常高的演化速率:例如非洲过去105万年中,鼠科已超过100种,差不多平均一万年就出现一种新的老鼠。

前文说过,啮齿类为单系类群,大家共有一个祖先。如果说啮齿类起源于中亚,那么其他大洲的该种类都是从亚洲迁移过去的。这种迁移的过程目前还是一个复杂的谜题,需要更多的化石证据和深入的研究。所幸的是已经有此方面的研究。例如古生物学家已经证实南美啮齿类起源于非洲,正如南美洲的猴子一样。最古老的南美啮齿类是智利安第斯的廷格里里卡动物群,时代上接近始新世-渐新世的界线。它们和很多典型的南美哺乳动物有关,诸如有袋动物、贫齿类动物和南美有蹄动物等。这些啮齿类,例如后期豪猪类,具有一五尖形上臼齿,这和旧世界(亚洲、非洲和欧洲)的豪猪类最为相似。这都表明了南美洲啮齿类的非洲起源。

啮齿动物的特征

啮齿类的成功是一个传奇。它们已经占到了所有现生哺乳动物的40%,现生种超过2000个,广泛分布在地球上很多角落。然而它们的适应性似乎没有限度,即使是在人类主导的今天,老鼠们依然可以改变它们的行为方式和人类共存。啮齿类的主要特征是特别的牙齿和颌部。

啮齿类具有显著的根植稳固的门齿,上颌一对和下颌一对,在一生中不断生长,这在哺乳动物中是不同寻常的特征。在横切面上,典型的啮齿类头颅似乎大部分被深开的门齿根占据,向后弯曲环绕嘴部区域,充满了大部分下颌。门齿通常用来咬坚果和果实皮等,在横切面上呈三角形,仅仅在前部面上具有珐琅质,所以后面的牙齿磨损得更快,形成了一个尖锐的珐琅质切边。门齿之后为一长的齿隙,这个沟代表了第二第、三门齿和犬齿的缺失,后面就是单前臼齿和3 个臼齿。

啮齿类的主要颌部动作使得下颌可以突出来咬,切割动作是从后往前。向前运动是由从颚部向颌部内运动的翼部肌肉和主要组分通常起源于嘴部区域,向后运动到下颌外侧的咬肌产生的。前后运动的力量和效果取决于咬肌的尺寸和角度。装备有永远生长的门齿和强有力低角度的咬肌,啮齿类用自己的方式咀嚼粗糙的植物纤维和坚果,一吃就是6000万年。啮齿类中的咬合可以分成以下四个模式。

始啮模式(Protrog om orp h),见于副鼠和大多数其他始新世啮齿类等原始分子中,其咬肌的中层和深层附着于颧骨弓之上。

摩根锥齿兽

人与巨鼠

豪猪型模式(Hystric om orp h),见于豪猪和南美啮齿类,深部咬肌穿过框内孔附着在眼睛之前嘴部的侧面,其中咬肌的插入向外侧偏转。这种模式可能只起源过一次。

松鼠型模式(Sc iurom orp h),见于松鼠和其他类中,中咬肌附着在眼睛前部。

鼠型模式(Myom orp h),见于老鼠中,中咬肌附着在眼睛之前(如松鼠型那样),深部咬肌进入到了眼眶区域且穿过框内孔。这种模式可能单独起源了多次。

最奇怪的啮齿类是美国大盆地中新世的圆齿鼠类。如北美米拉鼠(Ep ig a ulus)具有带长爪的宽阔桨状手(用于挖掘)和小的眼睛,所以很有可能生活在地下的洞穴里;在嘴上恰好眼睛的前方有一对小角,除了用于打斗,其余功能还是一个谜。不是所有的标本都有角,所以仅限于雄性有,角的功能是交替用来挖掘的。

啮齿动物为什么如此成功?

鼠类是哺乳动物中演化十分成功的类群。如果人类不珍惜、不爱护自己的生存环境,那也许若干年之后地球就是它们的天下了。这并非危言耸听,因为这些动物适应环境的能力特别强。啮齿动物在演化上获得成功的原因可能是多样的,因为它们具有三大特点。

首先是啮齿类的演化速度很快,可以反映在牙齿构造上的变化。例如,最早的仓鼠类化石或起源于我国距今3700万年前的晚始新世地层中;到距今1000万年前的中新世晚期,在这2000 多万年的时间中,仓鼠类已经历了三次大的替代。每一代各有自己的构造特征,且有许多化石代表,一种叫模鼠的田鼠类,在不到3 百万年的时间里,牙齿从有根到无根,齿面的纹饰也逐渐变化。因此牙齿是研究啮齿类演化的主要依据,也成为了古生物学家划分地层和地层对比极为重要的科学依据。啮齿动物牙齿演化愈快,构造特征变异愈快,地层划分就可能越细、越精确。如果在地层里找到哪种鼠类,就可以推断该地层的时代了。

其次应归于个体较小。虽然曾经出现过如犀牛般大小的鼠类,但总体上啮齿类动物的个体都较小。一般都如今天老鼠般大小,最小的鼠类甚至可以在麦穗上筑巢,体重仅有20 克。小的个体,意味着鼠类可以到处开辟自己的新天地,可以适应很多环境,从而建立大的种群。这些都是体型较大的动物永远无法做到的。

第三是它们的是繁殖力大得惊人。强大的繁殖力,意味着其具有广阔的生活区域和对各种不同生态环境的适应。啮齿动物不但在陆上生活,空中、水中也有它们的成员。如今空中有滑翔的鼯鼠,水中有水鼠,此外还有荒漠中的跳鼠,森林中的睡鼠,洞穴中的鼢鼠,以及扰乱人类几万年的小家鼠。它们是人类烦恼而又无法摆脱的地球成员。