谍战文化的影游交互探索

——以《隐形守护者》为例

2020-12-05

作为具有先进性和纯洁性的一种主流文化形态,谍战文化有着非常丰富的价值。但进入新媒体时代后,在互联网语境下,谍战文化的发展却显出颓势,面临着传播路径依赖、创作模式僵化、政策环境制约等困境。

笔者认为,媒介融合是谍战文化在新时代、新技术条件下走出困境的根本之路,游戏艺术则是其中的关键一环。而《隐形守护者》的成功经验表明,谍战文化可以也应当与游戏艺术强强联手、优势互补,在游戏的广阔世界中开辟属于自己的新天地。

1 谍战文化概述与延展

谍战作品,是以间谍活动、间谍战为主要内容的一种作品形态。我国语境下的谍战作品,往往表现为我党、我军、各革命阶级人士与敌伪、敌特、帝国主义势力及境外反华势力在“地下战线”的交锋。从概念上看,“谍战”较多地被视作为一种作品类型,如“谍战电视剧”“谍战电影”“谍战小说”等,而较少被作为文化讨论。

1.1 何谓谍战文化

自20 世纪中叶作为早期谍战片的反特片创作呈现喷井之势时起,作为文化的“谍战”就已经产生了。影片《羊城暗哨》(1957)以广州、香港两个城市作为重要的文化符号,将我方与敌特势力的情报战上升到“文化战”的象征层面。“广州”象征着两种文化:一是具有意识形态特征的社会主义城市文化,以简朴、机智的警察、工人、街道干部形象为表现;二是具有乡愁色彩的广府文化,以实景镜头拍摄的广州独特的人文自然景观为表现,如片中令人印象深刻的外景地:黄花岗、惠如楼。而“香港”则作为敌特机关的前哨,象征着罪恶、堕落、纸醉金迷的资本主义城市文化。可见,在《羊城暗哨》中,早期谍战片塑造谍战文化的意识已经产生。

进入新世纪以后,谍战剧制作抓住市场机遇和政策优势,发展迅猛,制作日趋精良,《暗算》《潜伏》《黎明之前》《悬崖》等剧勇攀收视高峰。随着谍战剧的繁荣,作为谍战剧核心的谍战文化概念也趋于成熟。可以认为,在我国,谍战文化是一种以谍战文艺作品为载体,根植于我党我军革命、建设、改革和发展事业,高举理想旗帜、反对渗透破坏、弘扬革命精神、讴歌英雄人物的主流文化形态。在发展过程中,谍战文化始终保有三种基本内涵:尊重历史;歌颂革命理想;具有一定的悲剧色彩。

尊重历史是谍战剧创作的前提,更是谍战文化的根本特征。谍战文化倡导尊重历史,特别是要坚持唯物史观。宏观上,要尊重历史的发展轨迹,不搞历史虚无主义;微观上,也要尊重剧中人物个人成长史的客观真实。《潜伏》贯穿抗战、国共谈判、内战三个时期,并以日本投降、戴笠空难、辽沈战役等历史节点与余则成人物成长完美贴合,体现出对宏观叙事和个体成长的立体把握。

歌颂革命理想是谍战文化的创作追求。许多谍战作品以历史上真实地下战线先烈为人物原型,塑造了谍战剧主人公超人的一面。从《红岩》中的许云峰到《野火春风斗古城》中的杨晓冬,从《悬崖》中的周乙再到《黎明之前》的刘新杰,他们都是具有崇高革命理想的共产党员的代表和楷模。

具有一定的悲剧色彩是谍战文化的叙事特征。谍战文化的悲剧色彩指的并不是作品结局的悲剧,而是在进行内容加工时着重使用的一种艺术手段和创作手法。“揭示生活本身的复杂性是悲剧本身的基本特性”[1],正是地下战线的复杂性、残酷性,使得谍战剧蒙上了一层悲剧色彩。“雨过天青云破处,这般颜色做将来”,但正是这片笼罩在革命天空中的“阴云”,才凸显出“雨过天青”的来之不易。悲剧象征着尖锐的敌我冲突达到高潮,也体现了高度的真善美。《潜伏》中的廖三民——这个出场不多,但浑身散发着理想主义光芒的人物,为了保护余则成,不惜与李涯同归于尽,从而激发观众的怜悯与共情,达到了谍战悲剧艺术效果的高潮。

1.2 谍战文化的价值

作为具有先进性和纯洁性的一种主流文化形态,谍战文化具有非常丰富的综合价值,创作者们则将这些丰富的价值通过谍战作品的艺术再加工直接或间接地表现出来,发扬光大。

文化上,谍战文化是一种优秀的时代文化。谍战文化所倡导的舍己为人、大义为先,以及讴歌家国情怀、民族大义、理想信仰等价值既是革命年代的时代文化的代表,也是当今时代文化的重要组成部分。在《潜伏》结尾,余则成放弃家庭,为解放全国继续潜伏,使无数观众潸然泪下。余则成作为万千隐蔽战线无名英雄的代表,彰显了舍小家为大家的牺牲精神。

思想上,谍战文化表现了地下战线共产党人的家国情怀,有利于提升广大党员乃至群众的初心感、使命感。观看了《悬崖》结局的观众,无一不对周乙选择牺牲这一壮举感到强烈震撼。“共产党员是特殊材料制成的”,与其说观众是震撼于周乙这个角色的个人选择,不如说是震撼于周乙作为一个共产党员的使命担当。从周乙作出抉择、走向崇高的那一刻起,观众便在无形之中接受了革命精神的洗礼,从而提高自身的思想认识、政治觉悟。

传播上,谍战文化符合大众文化传播规律,内容深刻,情节曲折紧凑,形式喜闻乐见,有利于使观众在追逐紧张剧情中获得精神上的放松。谍战时装大戏《伪装者》通过大开大合的剧情、动人心魄的悬念、全明星阵容的精彩演绎等各方面所展现出来的家国精神,使观众获得了极大的审美愉悦。

艺术上,谍战文化有利于升华创作者的思想境界。作为从革命精神中汲取养分的谍战文化,与生俱来就具有先进性、纯洁性。创作一部谍战作品的过程,也是创作者本人思想境界的升华的过程。小说《野火春风斗古城》,就是长期从事地下斗争的李英儒根据其亲身经历改编的。从庞杂的生活素材中,拮取和提炼出小说创作的情节和人物,势必要经过一番别具匠心的思索,这一过程也必将带来作者艺术上的提高和思想上的升华。

1.3 谍战文化的困境

从2005 年的《风声》,到2017 年的《风筝》,随着作为谍战文化重要载体——谍战剧的火爆,谍战文化也进入了一个相对繁荣的时期。然而,进入新媒体时代以后,谍战剧开始出现颓势,难再占据收视宝座。虽然近年来屡有引发热议的谍战剧播出,如2018 年播出的《和平饭店》、2019 年播出的《国宝奇旅》、2020 年播出的《秋蝉》《局中人》,但收视和口碑不尽如人意。针对谍战剧乃至谍战文化在互联网语境下的发展困境,笔者试图通过传播路径、创作模式、政策环境等方面进行分析。

传播路径上,谍战文化的传播过度依赖电视剧这一单一形式载体,缺乏媒介融合思维。媒介融合可以看作是各个媒介之间的合作和联盟,这一意识如今已经成为主流。但谍战文化的传播固守电视剧这一单一媒介,对媒介融合鲜有涉及。根据《中国视听新媒体发展报告(2020)》显示,截至2020 年3 月,网络视频(含短视频)用户规模达8.5 亿,较2018 年底增长1.26 亿,占网民整体的94.1%[2]。同时作为网络视频新兴力量的短视频,凭借其碎片化、实时化、工具化、社交化的优势,在市场上攻城略地,对爱、优、腾等传统网络长视频平台也造成了一定冲击。许多制作人紧跟短视频潮流,制作了适合短视频传播的网络短剧、竖屏短剧、互动短剧等新的传播形态,但谍战剧显然尚未涉足这些领域。

创作模式上,以谍战剧为例,在当下互联网环境中,其创作模式僵化的问题愈发突显。在“台网联动”的规制主导下,更快速、更新鲜、更精品已经成为市场对电视剧的核心要求之一,各种基于互联网传播指导下的内容创新层出不穷,例如“网感”、“爽剧”等概念的运用。比起《延禧宫略》对传统宫斗剧的创新,谍战剧的创作模式依然较为僵化。以《局中人》(2020)为例,一播出便由于突兀甚至错误的旁白、注释以及为了突出人物而忽视情节合理性的问题而备受诟病。创作模式僵化的深层原因是谍战剧创作者缺乏当下互联网环境所要求的“用户思维”“市场思维”“产品思维”,或者说谍战剧的创作尚未进入互联网、新媒体语境中。《秋蝉》(2020)便是一个失败的案例,加入大量偶像言情元素的该剧试图通过密集的戏剧性事件来冲淡营造强烈的紧张感,以此吸引观众,例如该剧第一集便安排了主人公的上线与下线相继死亡的情节。然而,观众普遍认为这种处理“剧情混乱”“人物没立住就死了”,可见这种处理引起了适得其反的效果,未能有效把握观众心理并满足其预期。

政策环境的限制则是制约谍战文化发展的重要客观因素。鉴于谍战作品题材敏感、内容特殊,其表现内容又不得涉密或是影响国家安全。所以,谍战作品的创作创新之路往往举步维艰。

2 谍战文化的影游交互

2019 年1 月23 日,被定义为“创新性互动影像作品”的国产AVG 游戏《隐形守护者》在Steam平台正式发售,标志着谍战文化传播走向了影游交互的新阶段。《隐形守护者》讲述了爱国青年肖途,在抗战时期潜伏于敌后,为革命事业做出巨大贡献故事。本节将从《隐形守护者》的 游戏本体、影视本体、互动影像三个维度切入,探讨谍战文化影游交互尝试的价值和意义。

2.1 作为游戏本体的《隐形守护者》

与影视、互动影像等其他属性相比,游戏属性是《隐形守护者》的第一属性。在游戏中,玩家操控主角肖途完成潜伏任务,随着剧情发展,玩家需要作出各种选择,而不同的选择意味着不同的结局。完成十个章节的存活就能解锁四条主线,并实现通关。《隐形守护者》对谍战文化的游戏化探索,可以通过信息给予、难易平衡、游戏叙事三个维度进行解读。

从信息给予上看,《隐形守护者》提供给玩家的信息可以分为两种:直接信息——这种信息往往体现以任务、事件、指令、提示等形式传达给玩家;符号信息——包括表情、物品、台词、视觉效果、音乐音响等。直接信息侧重于信息的功能性,反映的是谍战作品中“一着不慎满盘皆输”的紧张感。符号信息则具有更丰富的解读空间。玩家既能凭借其对符号的读解,破解游戏中的关卡、顺利通关,又能在潜移默化中品味符号背后的谍战文化,可谓一举多得。以第七章“莫名的笑容”关卡为例(表1),这一关卡的符号信息在交代年代特征、环境氛围的同时,也通过“夜空中盛放的烟花”这一视觉符号营造了良好的艺术美感。盛放的烟花与主人公肖途的愁绪形成了鲜明对照,表达出其对陆望舒的个人情感与潜伏工作的矛盾。玩家的注意力将被视觉、听觉、触觉符号信息所吸引,身临其境感受地下战线工作对潜伏者的复杂考验。

表1 《隐形守护者》第七章“大风起兮”中“莫名的笑容”关卡信息给予一览表

“为了设计出可以使人专注其中的游戏,与玩家技能所对应的难易度平衡是非常重要的关键。”[3]难易度平衡对游戏设计尤为重要,它很大程度上决定了游戏的用户黏性。根据心流理论,如果游戏被设计得过于容易,玩家会感到厌倦;如果游戏被设计得过于困难,玩家则会感到不安。基于上述考虑,《隐形守护者》的平衡设计表现为:难度随关卡逐步提高。游戏中,最容易的是“序章”,第一章、第二章则要稍难一些。当玩家通关前两章时,已经对游戏的玩法有了初步的把握,对于接下来挑战也有了心理准备。从第三章、第四章大篇幅讲述的“澳门商贸团来访”开始,难度就有了较大提升。随着难度逐渐增加,玩家对游戏的理解也进一步深化。玩家通关即代表肖途从残酷的斗争中生存下来了,玩家自己也将获得战胜危机的成就感。游戏中通向“红色芳华线”结局的余下五章,玩家将面临不易察觉的陷阱以及更艰难的选择。此时,通过前五章的玩家已经深深接受谍战文化的洗礼,将带着一种英勇无畏的革命乐观主义精神投入游戏中。事实证明,这种隐藏反馈型平衡设计充分考虑玩家体验,能够培养大批忠实玩家,使《隐形守护者》在2019 年度“国游单机销量年榜”中以140 万的销量位列第一。

从游戏叙事上看,《隐形守护者》充分利用其游戏本体,对谍战文化文本作出了深刻的创新。《隐形守护者》在游戏叙事中非常注重叙述的参与性、故事的多义性。这固然是由AVG 游戏——以多种情节及多个结局而著称、通常会提供多个“决策点”供玩家选择的游戏机制所决定。但这也可以被视为是谍战文化文本对于固有创作模式的突破。以游戏第六章“至暗选择”中“列车上的去或留”为例,“留在车上”与“下车寻找支援”代表着直接影响主人公命运结局的不同抉择,这将由玩家自己决定。选择“留在车上”即迎难而上、与庄晓曼并肩战斗,主人公肖途将开启继续潜伏的“红色芳华线”;选择“下车寻找支援”即回避风险、抛弃庄晓曼,主人公肖途将开启混迹国府官场的“美丽世界线”。这种处理有三点价值:首先,玩家将感受控制人物命运抉择的巨大快感,获得良好的参与感;其次,多种结局的设计打破了传统谍战文化文本“一个人只能有一个命运”的限制,增强了可玩性,拓展了游戏文本的解读空间;最后,以上两种价值也反映出游戏开发者的“用户思维”。

2.2 作为影视本体的《隐形守护者》

《隐形守护者》具备一部优秀影视作品的潜质。从影视维度看,为了更好地诠释谍战文化,制作者在剧本、影像呈现、剪辑等方面都有不错的设计。

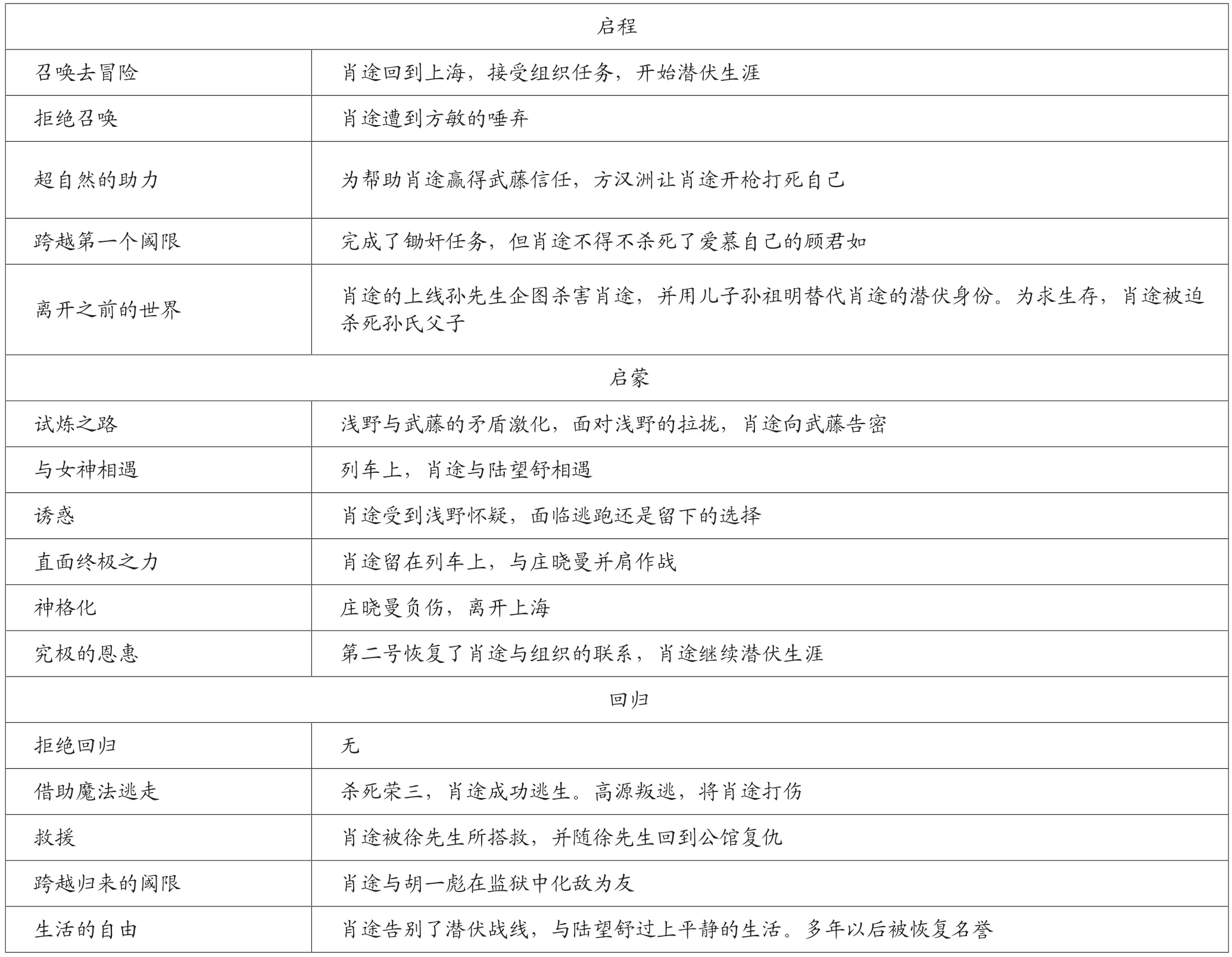

与其他谍战影视文本相比,《隐形守护者》的剧本具有更高程度的类型化特征。整体来看,《隐形守护者》采用第一人称视角,在总共14 个独立的章节中,兼用顺叙与插叙。《隐形守护者》的结构符合戏剧冲突规律,14 个章节在总体上构成了剧本叙事的三幕剧模式(即交代、危机、高潮),而这14 个章节每章之中的繁多关卡也构成了其章节内的三幕剧模式。如表2 所示,《隐形守护者》的人物塑造符合英雄之旅的三部曲构成(即启程、启蒙、回归),人物弧光明显且充分。扎实的剧本使玩家对剧情印象深刻,拓展了谍战文化的文本空间。

《隐形守护者》在影像呈现上主要由定帧图片和视频片段组成。定帧图片的部分构成了游戏在视觉上的绝大多数,视频片段则被用于抒情或动作场面。《隐形守护者》的影像风格把握住了年代感与时尚感的一致性,呈现出精美、富有质感的画面。以第三章“生死途”中“庄晓曼的试探”关卡为例,画面内容是庄晓曼望向远处,肖途眉头微皱、做思考状。这张定帧图片选取了肖途和庄晓曼的中近景,使焦点聚于肖途,向玩家提供了直接的视觉引导。为了突出悬疑气氛,摄影师还结合了分割布光的手法,将光线从肖途的脸上分割开来,以此表达肖途不为庄晓曼所知的另一面。

表2 《隐形守护者》“红色芳华线”人物成长对照表

《隐形守护者》的剪辑发挥了以下作用:交代剧情;突出关键信息;调动观众情绪。在第二章“狩猎者”中“拜访兴荣帮”关卡前有一段13 秒的快速剪辑:全景,大上海夜总会的门牌;特写,舞女抬起的腿;中景,舞台上的歌女;全景,舞台上的歌女们;全景,夜总会大厅里的人们;特写,客人端起的酒杯;中近景,人群中的肖途看着远处;中景,正在与人跳舞的顾晓曼。剪辑师将大景别和小景别镜头组接到一起,既交代了夜总会的环境背景:歌舞升平、纸醉金迷,又突出了将在接下来剧情中起到重要作用的顾晓曼,从而给玩家营造了良好的视觉感受。

2.3 作为互动影像的《隐形守护者》

互动影像,又称互动电影,是一种以动态影像为媒介的互动艺术[4]。《隐形守护者》的互动影像属性,赋予了谍战文化传播媒介融合特质。《隐形守护者》作为互动影像,其本体具有如下特征:形式上,以“玩家面临的结果都是玩家自己操作所致”的参与感,使游戏所传达的谍战文化传播效果得到了增幅;内容上,将游戏的互动性与紧张的剧情联结起来,使玩家在视觉奇观中获得巨大快感。《隐形守护者》的成功说明了推进互动影像媒介本体的发展,是强化媒介融合的重要一环。未来,随着技术不断成熟,虚拟现实技术(VR)、增强现实技术(AR)将进入并深入应用到互动影像的领域。届时,具有更强互动性、自主性、沉浸感的现实影像体验将带来对于传统影像的一次革命。

综上,《隐形守护者》将自身的交互体验和谍战文化自有的曲折紧张、扣人心弦的艺术特质相结合,加以精心打磨的文本和精良的制作,取得了影游交互的阶段性成功。

3 游戏艺术之于谍战文化的可能性

3.1 发展困境与解决之道

谍战文化在当下面临的发展困境不是个例,是诸多艺术创作的代表和缩影:创作环境进入了新时代,但创作本体还停留在旧时代。如果创作者不能与时俱进,创作思维和模式不能开拓创新,那么被时代抛弃只会是时间问题。

若是深入剖析谍战文化乃至其他文化、其他创作形式在新时代面临的困境,我们不难发现这些困境本质上是媒介的困境、创作载体的困境,或者说是媒介与内涵的矛盾,也是在在新时代、新媒介、新语境下不可回避的新命题。“覆杯水于坳堂之上,则芥为之舟,置杯焉则胶,水浅而舟大也”。所以,媒介融合是谍战文化走出发展困境的根本之道,“故九万里,则风斯在下矣,而后乃今培风”。

3.2 媒介融合与可能性

笔者认为,随着时代发展,游戏艺术将会成为媒介融合中最重要也是最关键的一环。

近代以前,人们致力于自身精神和人格臻于圆满和完善,很大程度是通过对艺术的审美实现的。但近代以来,自电影作为具有综合性的视听艺术成为西方语境下的第七艺术起,这种实现手段便开始从审美转向体验——当然,这并不是说“审美”和“体验”是割裂的,而是在不同的历史进程中侧重点和实现方式不同。而随着技术的进一步发展,未来人们必将主要通过也将追求通过“体验”来实现精神的愉悦和追求,而游戏作为“体验”的艺术,不日便将成为真正的“第九艺术”,成为人类精神世界发展的核心载体之一,所以游戏艺术在媒介融合中的重要性不言而喻。

同时,谍战文化的基因中便有着与游戏的契合点,甚至可以说与其最为契合的艺术载体是游戏:游戏的首要目标是对用户的“吸引”,进而是“依赖”,而谍战文化在文本层面的“引人入胜”便可自在地实现这一目标。所以,谍战文化与游戏艺术的结合是理所应当,更是水到渠成。

圣人不凝滞于物,而能与世推移。《隐形守护者》是成功的但也是初步的,最重要的是这种成功经验表明,游戏艺术交互体验的本质属性能够赋予谍战文化全新的生命力和新的可能性,由于谍战文化的先进性和纯洁性,游戏玩家甚至可以在游戏过程中得到思想教育乃至精神洗礼;而谍战文化自身的艺术特质也可以通过游戏得到最大化的拓展和延伸。谍战文化可以也应当与游戏艺术强强联手、优势互补,在游戏的广阔世界中开辟属于自己的新天地。