门胁广文的《文心雕龙》研究

2020-12-03戚良德杨嘉璐

戚良德 杨嘉璐

序 言

日本学者门胁广文(Kadowaki Hirofumi,1950-)是研究中国古典文学的著名学者,汉学功底深厚,研究领域涉及中国文学、古典美学、中国诗词、唐代诗词、唐代诗学等。作为当代日本“龙学”的代表性研究者,他在《文心雕龙》体系性研究方面具有重大贡献,所著论文集《文心雕龙的研究》(2005)『文心雕龍の研究』是当代日本“龙学”史上不可忽视的成果。门胁广文的著作《文心雕龙的研究》全书分为四个部分。第一部分包括四章:文章世界的构造、刘勰的世界观及其文章理论的展开、刘勰的根本性思考样式、文学原论的形成。第二部分由五章构成:从文章世界的构造到文章的创造、《辨骚》篇的构成、“《辨骚》=文体论”学说、刘勰对屈原、楚辞的认识、“文之枢纽”理论构造中《辨骚》篇的位置。第三部分:关于文章创造层面的问题、关于“理”“术”的概念和《总术》篇的“文笔论”。结尾的第四部分主要是相关附录,内容包括了江户时代之前日本《文心雕龙》的接受史,以及日本学界中与《文心雕龙》相关的著作清单。其中,第一部分“文章世界的构造”和第二部分“从文章世界的构造到文章的创造”是门胁广文基于《文心雕龙》最根本的部分作出的考察。

目前国内讨论门胁广文的著作和论文数量相对较少(陈多友、冯斯我,2016),日本方面也仅有釜谷武志 (2005)发表过一篇关于门胁广文著作《文心雕龙的研究》的书评,较为全面地评述了门胁广文全书从哪些方面、以什么方法对《文心雕龙》进行研究,得出了怎样的结论与成果。总的来说,对门胁广文“龙学”研究成果的考察还留有较大的空间。

本文以门胁广文的著作《文心雕龙的研究》为文本依据,从《文心雕龙》的基本思想、根本性思考样式、《辨骚》篇的定位、刘勰对“纬书”的认识等学者们较为关注的议题入手,对门胁广文的《文心雕龙》研究成果进行梳理和说明。

《文心雕龙》的基本思想

关于《文心雕龙》基本思想的研究与认识《文心雕龙》的文学理论体系有直接且深刻的关系,是“龙学”中一个非常重要的问题。但一直以来,对于刘勰和《文心雕龙》的基本思想,不同的学者持有不同的看法。

刘勰曾在青年时期进入定林寺,多年修行佛学,可以说在对佛学方面有很深的造诣。而他在《文心雕龙》中对经书和圣人有着高度评价,标榜“经书至上主义”的文学观,显然又深受儒家思想的影响。此外,在论述“道”的部分,被认为参考了道家“自然之道”的相关内容。简而言之,关于刘勰和《文心雕龙》的基本思想,有时被认为是儒家思想,有时被是佛家思想,有时被认为是道家思想①。

但门胁广文对以上的看法持评判态度。他认为,“基本思想”即为最“基本”的思想,如果根据场合的变化从几个相互对立的思想中选取其中一个,那“基本”的依据则站不住脚。在他看来,“基本思想”应该是从背后支撑《文心雕龙》整体体系性的思想,且这个“基本思想”应贯穿于整个《文心雕龙》的文学理论、文章理论始终。

门胁广文承认刘勰的思想受佛教影响很大,但由于《文心雕龙》中几乎没有直接使用佛教的术语,所以认为不宜将佛教认为是《文心雕龙》的基本思想依据。门胁广文创新性地从魏晋南北朝的历史和社会背景入手,着眼于齐梁时代出现的以“三教合一”为特点的思想文化。换句话说,在六朝士大夫阶层,并不认为儒家、道家、佛家三种思想是立场完全不同、绝对不相容的排他性意识形态。很多士大夫在接受一般性通识教育的同时,也融汇地吸收三种思想。换句话说,儒、道、佛三家的思想,在六朝社会的互相包容的。

基于当时的思想背景,门胁广文对《文心雕龙》的基本思想有以下看法。

在《文心雕龙》的思想背景中,存在一种根本性思考样式,从同一个思想根源出发把握着三种思想。而这种思考样式,像是在以六朝时期这一时间以及六朝时代的知识分子社会这一空间为两条轴线的坐标系内,将同时代、全社会的共同认识变为可能,形成了认识的地平面。更进一步说,笔者认为这就是“易的理论”。(门胁广文,2005:7)

换而言之,《文心雕龙》的基本思想主要是在共同运用儒家、道家、佛家三种思想观念的同时,对自己的文学理论进行统一性的展开。门胁广文认为,像这样在运用思想时将整体性统一展开的理论展开形式是一种“思考样式”。他还指出,这种“思考样式”就是“易的理论”。

(一)《文心雕龙》中的“易的理论”

虽然在日本文坛,对《文心雕龙》的基本思想进行总结的尝试不多,但目前学界普遍接受的说法是,《文心雕龙》的思想依据,特别是开篇五章“文之枢纽”的思想根据是“易哲学” (门胁广文,2005:7)。学者户田浩晓在其译注本中,以易的一元论解释了文学的起源:“后世的一切文学体裁都源于《五经》,《五经》以《易经》为主,其他四经的背景都源于《易经》。”门胁广文基本赞成此立场,但并不将目光放在“易”本身,而关注“易”及“易的解释”中体现的“思维方式” (门胁广文,2005:20)。

在《序志第五十》中,刘勰自述全书都是参照《周易》的“大衍之数”来建构的,所以很容易推断出“易”在《文心雕龙》体系的理论背景中的作用。门胁广文参考王仁钧的《文心雕龙易考》,整理了全书中128个“易”字的用例。《文心雕龙》开篇阐述根本原理的《原道第一》中出现了最多的“易”字用例,这被当作证明“易的理论”是贯穿《文心雕龙》思想根据的事实证据之一。

但是,学者们对这个“易的理论”有不同的看法。例如,石垒认为:《文心雕龙》所要探索和阐明的道,就是佛教的“道”。杨明照明确指出:《文心雕龙》的“道”就来自于《周易》。本田济认为:《文心雕龙》中引用的“易”的理解,依据的是王弼、韩康伯的解读。

门胁广文认为,根据时代和学者的解释的不同,“易”理论本身的内容也会变化,并以此为前提,将《文心雕龙》中“易的理论”假设为王弼、韩康伯的解读展开分析。

(二)王弼、韩康伯对“易”的解读

门胁广文假设,贯穿《文心雕龙》全书的“易的理论”不是汉代的“象数之易”,而是王弼、韩康伯在注释中阐释的“义理之易”,并以从词汇层面进行论证。从王弼的《周易略例》《大衍论》及韩康伯的《周易》易系辞上注释等中,确定了五个例句,通过比较和判断,在字词句和语法上找到了相似之处。此外,由于所引“易”的内容中几乎没有被认为是汉代“象数之易”的内容,所以刘勰所援引的“易”被认为是王弼、韩康伯的“义理之易”。

门胁广文援引加贺荣治、岛田虔次、山田庆儿等的论点,论述了王弼、韩康伯的“易”解释与汉代“易”解释有何区别、有何创新内容等问题。加贺荣治认为,王弼对“易”的解读中与先儒解读之间最大的不同点,在于对万物与太极间关系的看法。从王弼的注释中可以读到“太极即是无”的观点。在论述这一点时,门胁广文详细引用了加贺荣治的研究内容。

王弼所解读的太极,虽是完全超越形象、超脱感觉的一种虚无,但也是万物的本源……“无”与“极”是一体的……若事物的本体与作用是一体的关系,则存在与现象也是一体的关系……“无”是事物存在的终极状态,并且它不是事物的存在状态,也并非作为万物之外的存在形式。“无”与“极”是一体的……万物不是独立的存在,而是依托“无”而存在,万物的终极状态都将归于无体无象。 (门胁广文,2005:42)

简而言之,在我们面前展开的现象世界,时刻变化是其本质。它将变化本身绝对化,是从超脱于形式之外、无体无象的“无”“极”,或者说“道”自然显现出来的。门胁广文从逻辑层面做出了抽象的总结。

现象世界的背后总有其本质性的东西,而现象世界就是将本质自然显现的存在。并且,现象世界与其本质性的东西并不是各自单独存在的,是一体的关系。“本质性的东西为体”,“显现的存在”为“用”,也就是通常所说的“体用理论”。 (门胁广文,2005:43)

门胁广文由此推导出一个结论,即王弼、韩康伯“易”解释中蕴含思考样式与后世的“体用理论”是一样的。

这个“体用理论”也可以套用到《原道第一》里所讲的“道”与“天地”的关系,以及“道”与“文”的关系。“道”是“天地”的本质,“天地”是“道”外化显现。 但“天地”并非诞生于“道”,所以它们之间既没有亲子般关系,也没有前后顺序。同样的,如果用图示的方式,将《原道第一》中提到“此盖道之文也”中的“道”与“文”的关系用图示表示,则如下:

“体”→“用”

“道”→“文”

虽然在唐代以前的中国文学作品中找不到“体用理论”的概念,但门胁广文借鉴了岛田虔次的论述,认为“体用”的概念可以说是中国思想中固有的或是说潜在性的思想 (门胁广文,2005:43)。同时,门胁广文计数出了《文心雕龙》中的一百二十六个“体”字的用例和六十六个“用”字的用例,并挑选了其中三组“体”“用”的具体描述来检验“体用理论”。得出的检验结果是,刘勰虽然没有将“体用”这个概念纳入“思辨的范畴”,但他已经把它作为一种思考的“样式”加以运用了。

“根本性思考样式”理论

《文心雕龙》作为一部文学理论著作,突出成就之一就是它具有“系统性”,门胁广文也将《文心雕龙》的系统性作为重点问题进行了考察。他认为,《文心雕龙》的文学理论得以统一性发展,是因为其体系下的背后有一个以王弼、韩康伯的“易”为依据的“根本性思考样式”。

门胁广文指出,王弼、韩康伯对“易”的解释中最重要的便是“体用理论”,所以,“体用理论”也就是《文心雕龙》根本性思考样式的内涵。换言之,《文心雕龙》的根本性思考样式是本质性的“体”通过作“用”显现于现象世界的逻辑样式。并且,门胁广文(2005:45)认为“这种思考样式使魏晋南北朝时期内形成了时代性、社会性共通认识。”从结论来说,根本性思考样式与后世称之为“本末理论”或说“体用理论”的内容类似。

(一)刘勰的世界观

刘勰在《原道第一》的开篇,就阐述了世间现象与“文”之间的关系,指出人眼前的一切现象,如日月、山川、河流等,都是“道”的“文”,天地之间、自然界的一切现象无一例外都具有“文”。门胁广文认为,《原道第一》中更为重要的是“夫岂外饰,盖自然耳”一文中体现的认识观。换句话说就是刘勰认为,动植物的“文”不是由外部加以装饰的,而是各自的本质通过现象显现出来的。

门胁广文认为如果以这种认识观来看待“道之文”,那么“道”的文彩便是天地自然本身,是“道”本身的一种自然显现。

在以上论述的基础上,门胁广文(2005:58)总结了刘勰的世界观:“现象世界是其背后本质的自然显现。”不难看出,这种由现象看到其背后本质的理论,是从《周易》的形而上学衍生出来的。然而,刘勰对此不是简单的继承,还被认为加入了自己的独创观点。

斯波六郎(1958)指出,陆机的《文赋》中暗示文章应根植于天地同一的气乃至道中,刘勰受此影响,并加以理论性的建构。门胁广文则认为,刘勰的独创性在于,他以“易”为思想根据的同时,进一步探讨了人类的“文”与“道”的关系。他之所以能够将文章世界系统化,正是因为他有意识地探讨整个文章世界与“道”之间的关系。

刘勰所生活的时代是一个流行四六骈俪文的时代,喜欢为文章润色修饰。但刘勰却反对过度修饰,因为他认为“文”是“道”的自然显现。正如世间现象的“文采”与“道”相一致,文章的“文彩”及其体现的“情”“理”“意”“志”等也应该与“道”相一致。

根据上述论证,门胁广文发现,“本质”通过“现象”得以显现的思考方式,也存在于《文心雕龙》的世界观之中。并且,“本质”通过“现象”得以显现的思考方式是使得《文心雕龙》文学理论能够统一展开的具有体系性的“根本性思考样式”,与后世的“本末理论”或“体用理论”内涵一致。但是,“体用理论”这一说法出现于宋代以后,在刘勰的时代还没有形成明确的理论体系。因此,门胁广文将此思考样式命名为“‘本质’→‘现象’理论”。

(二)“根源倾向”与“整体倾向”

门胁广文纵观《文心雕龙》全书后发现了内容上一个特点,即书中常成对出现“本”与“末”、“根”与“叶”、“干”与“枝”等根源性与末叶性的表述,并提出了“根源倾向”和“整体倾向”的概念。为了阐释这两个概念,对《文心雕龙》中的文体论总论(《宗经第三》)及各文体论进行了详细的分析。

刘勰在《序志》篇中阐述,把握事物必须要回归“根源”,这也就是门胁广文所说的“根源倾向”。在《宗经第三》中,刘勰列举了“论”“说”“辞”“引序”“赋”等二十种文体,并溯源了每一种文体与五经之间的关系。依据五经是所有文体的源头这一点,门胁广文将五经视为“根源”一方,各文体视为“末叶”一方,将双方列为一组对应关系。

关于“根源倾向”,斯波六郎(1958)曾指出,在“五经”中探寻各文体的根源正是刘勰的独创性。门胁广文认为刘勰的独创性在于认识到“文”和自然现象一样,根源都在于“道”。二人观点不谋而合。

门胁广文还提出了“整体倾向”,认为刘勰的“整体倾向”意味着,所有的文章或文体,无论多么复杂多样,都必须发源于一个源头。

门胁广文所说的“根源倾向”和“整体倾向”,一个是往最小的方向发展,另一个是往最大的方向发展。对于“根源倾向”而言“整体倾向”是一个不可缺少的前提,二者是同一个思想倾向的两面。按照门胁广文(2005:80)的说法,刘勰的思维倾向具有“智慧”的彻底性,他对这种“智慧”有着绝对的信任。根据刘勰的成长经历、自我认知以及《序志第五十》中“赞”的内容,门胁广文推论,这种“智慧”能够超越空间和时间,超越有限的生命无限发挥作用。

此外,门胁广文还考察了“道”与“文”的关系,认为“‘本质’→‘现象’理论”也是以“根源倾向”和“整体倾向”为基础的。

“道”是“文”的根源。“道”的内容全都是以“经书”的形式表现。在“道”与“经书”的关系中也存在“‘本质’→‘现象’理论”。“经书”与各文体之间的关系也是如此。“经书”是所有的文体的根源,每一种文体必定与五经中的某些部分存在渊源。而且,所有的文章都根植于更加细分“文体”所蕴含的“理”。刘勰在阐述文体论的结构时,在每一种文体论的总结中都记录了每种文体在创作文章时的“方法(道理)”,这些“理”在背后支撑着每一部作品。但门胁广文指出,具体的作品之所以有无限的多样性,是因为文体的“理”并不对具体作品其绝对约束作用。这里的“理”与具体作品的关系,也符合“‘本质’→‘现象’理论”。“理”是本质,具体工作是对应的“现象”。

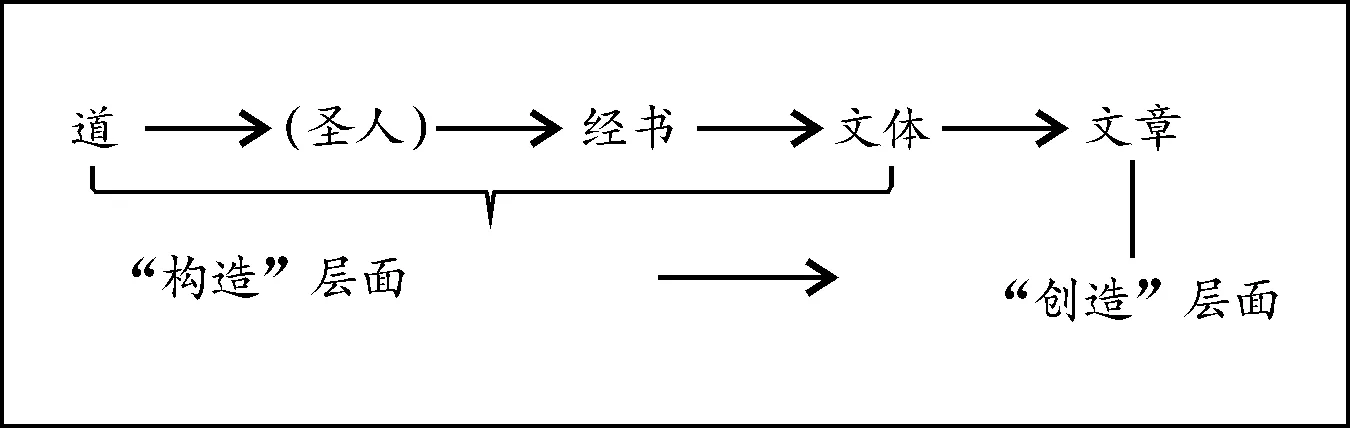

门胁广文的相关论述可以图示如下。

上方的箭头表示“根源倾向”,下方的箭头表示“整体倾向”。

“道”和具体的作品分别处于两个极端位置。“道”是包含了整个“文章”的最终根源。“经书”是圣人把“道”用具体文章表现出来的现象,相对“道”而言处于“末叶”。“文体”对“经书”而言是“末叶”,但对具体作品而言却是“根源”。具体作品的背后存在着“理”,也可以说“理”在背后为具体作品提供了支撑。作为“末叶”的作品是作为“根源”的“理”的多样性表现。“理”相对于“道”是“末叶”,却也是具体作品的“根源”。门胁广文(2005:82)称这种双重且相对的性质为“二重性”和“两义性”。

如图所示的一系列的关系贯穿了整个文章世界。被定义并渗透到整体中。并且这一系列关系中的“根源”与“末叶”都正好对应着“‘本质’→‘现象’理论”中的“本质”与“现象”。

(三)文学原论

门胁广文从刘勰对人类的思考、对文章的思考、对圣人和经书的认识等方面入手,探讨了《文心雕龙》的文学原论是如何依照“‘本质’→‘现象’理论”的根本性思考样式展开的。

1.人类观和文章观

门胁广文以《文心雕龙》中记述的内容为依据,从两个角度考察了刘勰对人的看法:一是人类所处的位置,二是人类所拥有的能力。

人类是创造文章的主体。刘勰认为,人是天地“性灵”的凝结,与天地合称为“三才”。同时,人类也是天地之“心”。有了“心”就有了“语言”,有了“语言”就有了“文章”就有了,这就是所谓的“道”。由此,门胁广文指出,人的存在与自然万物一样,都是“道”的自然显现。另一方面,人类具有类似“道”的能力,能够将“心”外化表现,具有两面性。换句话说,人是介于“道”与自然万物之间的存在。

刘勰认为,人之所以能够创造文章表达自我,是因为人有“心智”。门胁广文依据《文心雕龙》的具体内容对此进行了论证。

人的文章是通过看“物”,在“心”中产生“情”和“志”,并以“辞”和“词”的形式表达出来。门胁广文将人创造文章这种基本过程概括为“物”→“情”→“辞”。此外,由于刘勰深受陆机的《文赋》的影响,门胁广文指出了刘勰与陆机的共同认识,即“物”不仅是指具体存在的事物,也是指人类想象的“物”。

门胁广文认为,人类的文章是一种介于“道”与自然万物之间的事物,并不是原原本本地直接表现“道”。首先要把握“物”,也就是“对象”,并且在此基础上需要产生一些“认识”。如果没有产生“认识”,就没办法表现出应该表达的内容,因为要表达的内容是人类原本所不具备的。人只有具备了某些“认识”,才能以“辞”等方式表达出来。换句话说,就是遵循“对象”→“认识”→“表达”的过程。正如“道”通过“文”得以表现,人类对“对象”的“认识”或者说“心”“情性”“理”就是以“言”“辞”“文”等方式来表现,这也是符合“本质”→“现象”理论的。

但是,门胁广文还指出,在“对象”→“认识”→“表达”的过程中,“对象”是通过人实现“表达”的,所以在认识“对象”或表达对“对象”的认识时,有可能产生偏差。为了避免这个问题,刘勰提出了一个解决方案:“以圣人、经书为榜样创作文章。”

2.对“圣人”和“经书”的认识

刘勰认为,圣人也是人,所以他们本身也并未拥有可以直接表现的内容。圣人在表达的时候,也必须要遵循“对象”→“认识”→“表达”的过程,先对“对象”产生“认识”。门胁广文认为,圣人通过“河图”“洛书”“天文”“人文”等认识了“道”(道心和神理),并以“文章”的形式表现出来。

刘勰写道:“道沿圣以垂文,圣因文而明道”。这句话在肯定了“道”→“圣人”→“文章”的表现过程之外,也指出了“文章”→“道”的表现过程也是往往复复的。 门胁广文总结了背后的思路。

通过将“心”带入“虚静”的状态,像将“物”原封不动地映照到“镜”中一样,不产生丝毫的偏差,将“道”作为认知“对象”,并将得到的“认识”在完全没有产生任何的偏差的情况下以“文章”的形式表达出来,其产物便是圣人手中的经书。(中略)可以说“经书”是“道”的间接自我表现。(门胁广文,2005:118)

但这并不是简单地依据“对象”→“认识”→“表达”过程就能实现的,“经书”是“道”的充分表现。简单来说,圣人可以对“道”产生认识后将此“认识”以“文章”形式表达,并且达到了完美的表达。而通过圣人之手对“道”进行完美表达的“文章”,就是所谓的“经书”。这也是刘勰十分推崇圣人的一个原因。

文章世界中的“构造层面”与“创造层面”

刘勰把《文心雕龙》前半部分的二十五章称为“纲领”,后二十四章称为“毛目”。 以此为依据,门胁广文提出了“构造”和“创造”两个概念。也就是把超越时间、不受时间原则支配的概念世界称为文章世界中的“构造层面”,而把处于时间流转之上、实际创作作品的层面称为“创造层面”。并且门胁广文认为,“构造”和“创造”的概念,在《文心雕龙》全书构成的不同层面上都有所体现并发挥了作用。简单地说,《文心雕龙》所设想的文章世界的“构造”部分对应了“文体论”,而“创造”部分对应了“创作论”。

门胁广文为了弄清《文心雕龙》所论述的文章世界中的“构造”,阐释了刘勰对经纬的认识;为了理解刘勰对文章“创作”的根本性思考,他阐释了刘勰对楚辞的认识。

(一)“纬书”论

一直以来,“纬书”在人们的眼里都没有留下深刻的印象,学者们嫌少关注或讨论。但刘勰其实对“纬书”并非抱有全面否定的态度。《正纬》这一标题题意为“修正“纬书”。刘勰本身就认为“纬书”有真有假,因此有必要对“纬书”及对其认识上的真伪进行探讨。

门胁广文将刘勰对“纬”的基本观点概括为两个方面。

(1)“纬书”本为“真”。

(2)因时代更迭混入了“伪”。(门胁广文,2005:64)

根据刘勰在原道第一的叙述来看,“纬”指的并不只是那些模仿圣人著作所写的东西。“河图”“洛书”等“纬书”,原本是被称为“神理”“神道”“天命”等的东西,通过具体的形式被表现了出来。门胁广文认为,这个“神理”“神道”和“天命”与“原道”第一中的“道”相同。因此,门胁广文推断,“道”与“纬书”的关系与“道”和世界的“文”的关系是一样的,都符合“本质”→“现象”的规律。 换句话说,一切的现象世界都是“道”的表现,真“纬书”就是“神理”“神道”“天命”即“道”的表现。

此外,刘勰在《正纬》篇中表示,模仿《经书》写出来的预言书的一类“纬书”,虽然不及经书,但在文学作品创作之际,也有值得吸收学习的地方。的确,“纬”虽然对“经”而言并无益处,但刘勰高度赞赏“纬书”的“辞”(即文章的表现形式)和“事”(即文章表现的内容)两个方面,认为能对文章创作产生帮助。门胁广文也认为,无论从形式上还是内容上,“纬书”都对写作有很大的帮助。

(二)《辨骚》论

根据《文心雕龙》序志第五十的内容,《文心雕龙》的整体结构大致可以总结如下:开头五篇为“文之枢纽”(即文学原论),阐述了“文章”的原理。《 明诗》第六至《书记》第二十五是所谓的“文体论”。《神思》第二十六至《总术》四十四是“文章创作术”。《时序》第四十五至《程器》第四十九是“文学关系诸问题论”,最后一章是关于自己著述的《序志》第五十。

在前五篇中,刘勰表明了以“道”“圣人”“经”为中心的“经书至上主义”文学观。 因此,并不属于“经书”的“纬书”“楚辞”在“文之枢纽”的理论构造中应处何位置,成为学者们关注的问题点。门胁广文分别讨论了《辨骚》的分段方法、文体论之说、屈原·楚辞、圣人·经书的连续性等问题,对《楚辞》在《文心雕龙》体系结构中的位置和作用做出了回答。

1.关于“辨骚=文体论”

部分中国学者没有把《辨骚》篇归入所谓的“文之枢纽”,而将其与《明诗》篇、《乐府》篇、《诠赋》篇等论述文体的篇目视作同类。对此,门胁广文持有不同的看法。

首先,为了阐明如何理解这一篇的结构,门胁广文探讨了《辨骚》篇的段落划分问题。门胁广文列举了范文澜到兴膳宏、户田浩晓、目加田诚等十五位学者的分段方法,并分别论述这些分段的优缺点,进而提出了自己的方法。门胁广文将《辨骚》篇大致分为五大段落。实际上这分法与卢胜江完全一样。

前三部分分别是前人对《楚辞》的评价和刘勰本人对《楚辞》的考察。后两部分是关于文章创作时《楚辞》有何价值的论述。其中,论述《楚辞》与“经书”的关系与论述《楚辞》在文章创作中的价值这两个部分,从《文心雕龙》全书的层面来看,对应的是纲领与细目的关系,即文章世界的构造层面与创造层面的关系。

门胁广文从《辨骚》与文体各论在记述方式上的差异、《辨骚》与“经书”继承关系的认识差异、《辨骚》与《正纬》篇论述模式相似性、楚辞应归属的文体四个方面对“《辨骚》=文体论理论”进行了分析。

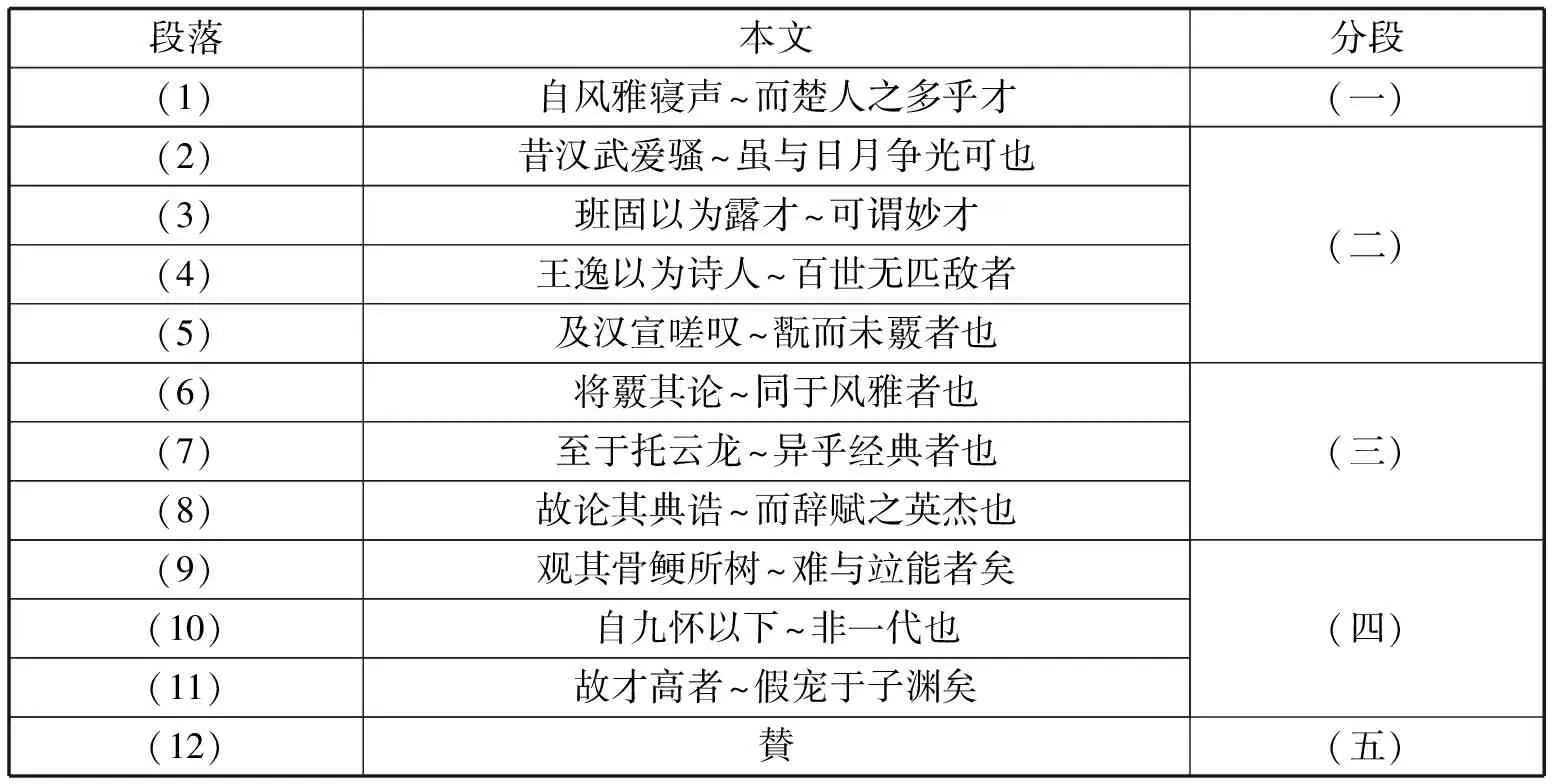

段落、文字和段落

首先以第八《诠赋》篇为例展开论证。其研究结果表示,《诠赋》篇所包含的文体论与《辨骚》篇“在内容、展开方式上完全相同,没有任何共同点”(门胁广文,2005:174)。再看《辨骚》篇与“经书”的继承关系,很明显可以看出《明诗》篇之后的文体论与《辨骚》篇在写作方式上有明显的区别。门胁广文认为,记述方式的不同,是基于对文体的认识和对《辨骚》篇的认识不同而产生的差异。至于认识上的差异,门胁广文选取了《辨骚》篇之前的《正纬》篇来论证。刘勰曾阐述,虽然“纬书”不如“经书”,但在文章创作中也有值得吸取的方面。门胁广文(2005:197)认为这种论述方式与《辨骚》篇有相似之处。这种有着明显的自觉性、意图性的相似的论述方式具有四个特点:(1)通过与“经书”的关系得到存在的认知;(2)通过与“经书”的比较指出否定的一面;(3)对历史的位置及作用作出客观评价;(4)在文章创作层面作出正面评价。

因此,我们可以推导出这样的结论:既然《正纬》篇不属于文体论,那么《辨骚》篇就不可能也属于文体论。此外,关于《楚辞》应该纳入哪种文体范畴,门胁广文着眼于《诠赋》篇,认为刘勰把《楚辞》视作“赋”中的文章群。

2.“文之枢纽”理论构造中《辨骚》篇的位置

在分析《辨骚》篇在“文之枢纽”理论构造中的位置时,门胁广文先是仔细分析了《辨骚》中的“辨”与《序志第五十》篇中“变乎骚”的“变”的用例,并确定了这两个字的字义。他认为《辨骚》的“辨”和“辨别”的“辨”同义,“变乎骚”的“变”指的是多样性。换句话说就是可以把“变乎骚”理解为“依据《楚辞》去创作多种多样的文章”(门胁广文,2005:282)。

针对这一观点,釜谷武志在书评中作出以下评论。

“辨”和“变”一个是上声一个是去声,虽然发音有差异但可以说是近似音。如果通过读音来辨别词义,也有可能把“辨”读成“变”。我甚至认为,刘勰通过临机应“变”地活用《楚辞》的优点来“辨”别《楚辞》。(釜谷武志:2005,480)

门胁广文将从“道”→“圣人”→“经书”→“文体”的静态“构造”中个别“作品”显现出无限多样性的理论比喻为马车中“车”与“马”的关系。简单来说,如果把文章的载体“经书”比喻为车,那么《楚辞》就是推动文章创作的动力源“马”。不仅如此,门胁广文认为,被视为文章载体的“经书”,在实际的文章创作中,也可以指根源于“经书”、分别表现一定的“理”的“文体”。

门胁广文(2005:287)认为,《文心雕龙》中文章世界的构造依据“道”→“圣人”→“经书”→“文体”的流程,而《楚辞》的位置则是作为推动“文体”进入下一阶段成为“作品”动力源。并且,将这种关系从历时性的维度上,则可以描述为“通=传统=文体、变=变革=作品”。

虽然文体本身不会有太大的变化,但在实际创作时,总是会根据文体的特点和具体的情况产出多样性的作品。也就是从有限的“构造”中产生了一个进行无限运动的“作品”。正因如此,门胁广文得出文体具有多样性的结论。

门胁广文认为,“道”→“圣人”→“经书”→“文体”的关系,是从“根源”到“末叶”的多层构造化。而处于末端的,不用说,就是依据“文体”的框架、展现无限多样性的、由人创作的个别“作品”。“写作”和“作品”两个概念也可以替换为“构造”和“创造”。主要的流程逻辑以图示如下:

通过这样的思考,门胁广文有机地把握了《文心雕龙》的原理论、文体论和创作论, 认为《辨骚》篇展现了将原理论与创造论相结合的可能性。换句话说,《楚辞》处于由“构造”到“创造”、逐渐多元化过程中,并与多元化紧密相关。用门胁广文的话说,《楚辞》是联系“构造”和“创造”两方的中间性,或者说是两义性的存在。《文心雕龙》中的《辨骚》篇的微妙立场,正反映了这种“中间性”和“两义性”(门胁广文,2005:286)。

结 语

门胁广文的“龙学”研究重点关注《文心雕龙》的系统性,论述了支撑其体系性、藏于其世界观中的“根本性思考样式”。认为所谓的“根本性思考样式”,就是王弼、韩康伯的“义理之易”,后世称之为“体用理论”,门胁广文则将其命名为“‘本质’→‘现象’理论”。门胁广文注意到了贯穿全书的“根源倾向”“全体倾向”“智慧的彻底性”等思想取向,并对“文体总论”和“文体各论”展开了翔实的考察。门胁广文在“本质→现象”的“根本性思考样式”的基础上,通过对“人类观”“文章观”“对经书、圣人的认识”的考察,阐明了《文心雕龙》的“文学原论”是如何建立的。这些都与刘勰在《文心雕龙》中所建立的文章世界的“构造”有关。门胁广文还对《辨骚》篇展开分析。首先考察了《辨骚》篇的自身构成,分析了各学者提出的分段方法。通过引入“构造层面”和“创作层面”的概念,考察在主张“经书至上主义”文学原论的理论结构中所处的位置。讨论了“变乎骚”的“变”与“辨骚”的“辨”的不同内涵,推导出《楚辞》是从文章世界的“构造层面”到创作多样性作品的“创造层面”的动力源。

注释:

①本文对《文心雕龙》的引用皆出自以下版本:刘勰.2018.文心雕龙[M].陈书良,编译.北京:作家出版社.文中不再一一标明出处。

②本篇论文引文为笔者译。