日本东洋史学与中国“新史学”的建构

——从《东洋史论文要目》与《中国史学论文索引》谈起

2020-12-03冯斯我

冯斯我

引 言

近代以来,日本在史学领域,先后经历了东京帝国大学史学科的建立(1887年)、专授日本史的国史科的成立(1889年)、中国史学科改为东洋史学科(1910年)三个阶段之后,逐步形成了本国史、东洋史、西洋史的三分格局。作为日本近代史学三分体系之一的东洋史学,秉承以德国兰克学派为首的欧美实证史学的方法,对于中国近代史学的影响甚巨。一般认为,这种影响主要表现在清末“新史学”思潮下,中国大量引译日人所编的中国史教科书上①。这一点固然是典型史实,然而并不全面。在十九世纪末至二十世纪初的近半个世纪期间,日本东洋史学与中国近代史学(或“新史学”)两个领域下的研究成果大多为期刊论文,而对于这一时期数量庞杂的论文,国内外已将其编集成专门的论文目录:代表性的分别是日本出版的《东洋史论文要目》(以下简称《东目》)②与中国出版的《中国史学论文索引》(上下编)(以下简称《史引》)③。前者收录的是明治维新至昭和初期,日本史学诸刊物上所登载的关于东洋史的论文;后者收录的是自清末至抗日战争前夕,中国诸刊物中有关历代史、科学史、文化史等方面的论文。但是,迄今对于这两部专科论文目录的宏观分析性研究,尚付诸阙如。本文选取《东洋史论文要目》《中国史学论文索引》这两部专科目录为研究对象,运用目录学的方法,通过考察两部专科目录在目录学上的价值与意义,剖析近代以来本土的中国史学与作为异域汉学一大支流的日本东洋史学之间的种种纠葛,在此基础之上厘清作为异域的东洋史学与本土史学之间的关联与差异,揭示日本东洋史学之于中国近代史学的影响,以及中国近代史学研究者在“新史学”建构过程中,主体性鲜明的接受意识。

各有特色:两目录编纂事宜及其分类排序

以一九一○年东京帝国大学中国史学科改称东洋史学科为标志,东洋史学作为一门独立学科与日本史学、西洋史学并立。此后的二十余年内,日本陆续在其他几所帝国大学内设立东洋史学科,建立专门的东洋文库、东洋史相关的学会以及学术期刊也相继创办,更甚者在“满铁”的东京分设还组建了“满铁地理历史调查部”等。这种种举措为东洋史学研究提供了丰厚土壤。至二十世纪三十年代,日本东洋史学领域可谓硕果累累,各类学术成果逾万数,其中尤以学术论文为甚。正是借此背景之下,专科目录《邦文历史学关系诸杂志:东洋史论文要目》(以下简称“东目”)应运而生。

该目录编者大塚史学会高师部会设立在东京高等师范学校内,是依附于大学史学科建制下的一个史学学术组织。东京高等师范学校简称“高师”,于一九二九年四月被改组为东京文理科大学。直至二战后一九四九年五月的学制改革中,旧制文理科大学又改为新制东京教育大学,正是现今筑波大学的前身,由此可见其专业权威性。编者于一九三一年出版《历史学关系诸杂志:国史论文要目》,翌年《东目》相继出版,两部史学目录博得学界一致好评。编者深感论文目录的编集与更新乃史学界所急需之要务,故此着手两部目录的改订事宜,先后于一九三四年和一九三六年发行《国史论文要目》和《东目》的改订版(本文所依据的《东目》是此改订增补版)。东洋史学者中山久四郎在改订版《东目》的序言中提到:“江户幕府时代,近世支那之学风在吾国颇为盛传。逮及天保时代,目录之学亦备受瞩目”(高师部会,1936:1)。接着,他举官版书籍解题略八史经籍志(天保十五年凡例、弘化四年刊)中引王鸣盛语一例,道出目录学乃“学中第一紧要事”,继而总结目录之功用在于慎择图书,“恰如得向导而入山林,遇危峰险溪而不至迷失”(高师部会,1936:2)。因此,当时作为大塚史学会委员之一的中山久四郎集结学会诸成员之力,委派约二十名学生采集各类刊物上的东洋史学论文。刊物来源非常广泛,除却帝国图书馆和文理科大学所藏刊物之外,学生们或走访市内其他大学图书馆,或为了少数论文之故特意出访京都查询(高师部会,1936:361)。在诸多努力下,一九三六年在东京出版的、改订版的《东目》无论是在质量还是数量上均比原版提升或增加不少。据统计,它收录了明治初年(1868)至昭和十年(1935)十二月份以来发表在日本史学诸刊物上有关东洋史的论文约六千六百九十三篇,是了解日本东洋史学成果的重要工具书。

若举出能媲美《东目》的国内史学领域的专科论文目录,《中国史学论文索引》当之无愧。《史引》分上、下编,中国科学院历史研究所一、二所与北大历史系合编,一九五七年由科学出版社出版,收录了自一九○○年至一九三七年七月间出版的一千三百多种定期刊物的论文两万六千八百三十六篇。上编记载有关中国历代史实的论文,分为历史、人物传记、考古学、目录学四大类。下编记载各种科学历史的论文,分为学术思想史、社会学史、政治学史、经济学史、文化教育事业史、宗教史、语言文字学史,文学史、艺术史、历史地理和地理学史,自然科学史、农业史,医学史,工程技术史等十四大类。书后附有按文章中主要名词(人名、地名、物名、朝代名、事件名等)的笔画编成的索引。

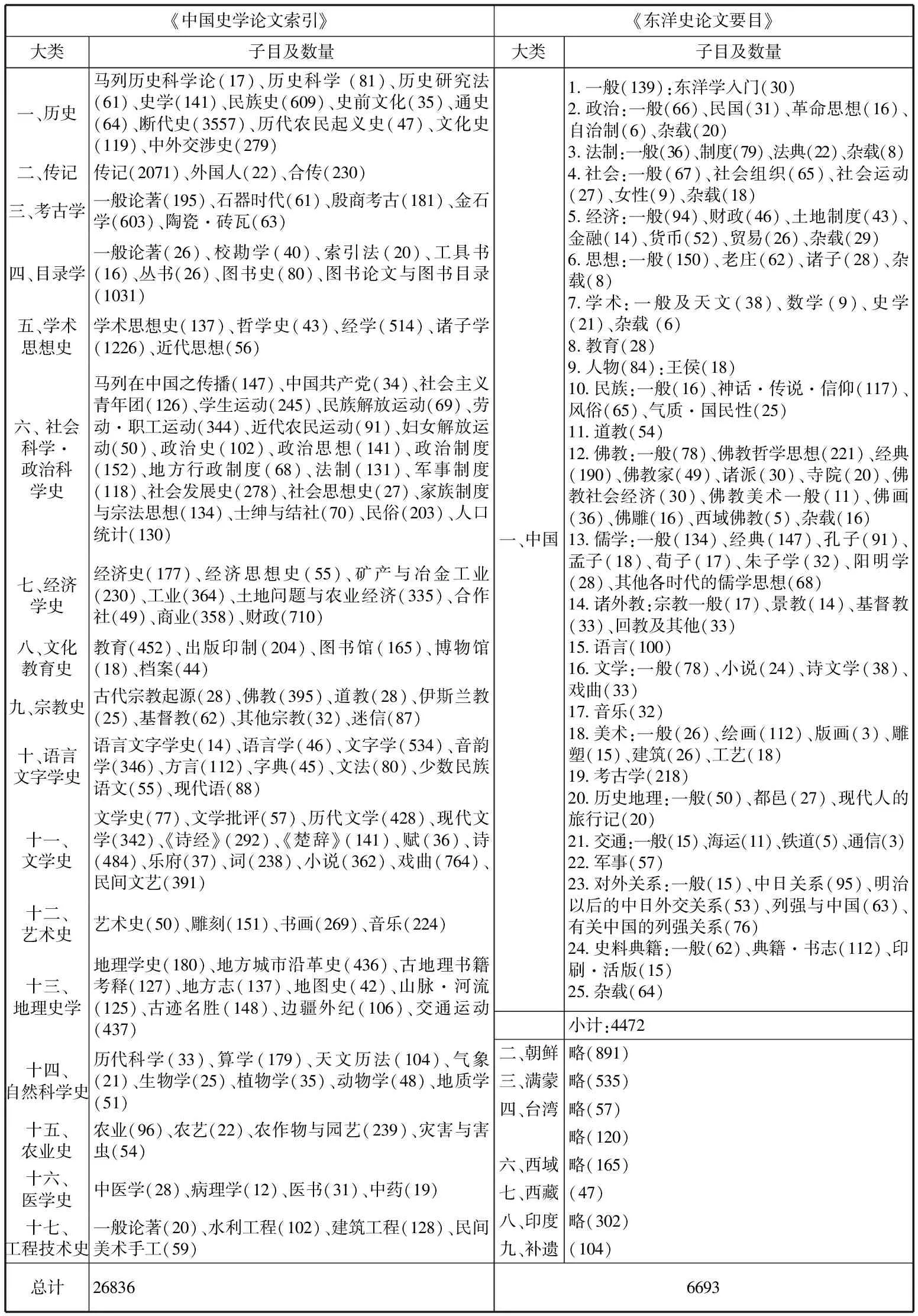

为明了两部目录排列次序及内容,兹不惮其详,将分类表列记于下(附带记录大类小类下所收录的论文数目):

据表一所列内容来看,不难有以下发现:

第一,就分类而言,《东目》的收录范围比《史引》大,但子目却不如《史引》细致。《史引》如题所述,主要收录研究中国史学的论文,按照现代学科门类分为十七大类;而《东目》所收论文则不仅局限在以中国为对象,还囊括对朝鲜、西域、印度等亚洲其他国家的研究成果。但是必须注意到,“满蒙”、台湾、南海、西藏等地却被排除在中国之外单另列出,这无疑暴露了在“大陆政策”“国权扩张论”等思潮之下日本觊觎中国领土的野心。再比较子目,举文学类目来论,《东目》仅仅包含一般、小说、诗文学、戏曲四个部类且数目寥寥;而《史引》则足足涵盖了文学史、文学批评、历代文学、现代文学、《诗经》、《楚辞》、赋、诗、乐府、词、小说、戏曲、民间文艺等十三个部类,数目庞多。这从侧面说明,在清末民初之际,日本的中国文学研究尚在襁褓时期。虽然东京大学和京都大学先

表一 《史引》与《东目》排列及数量对比

后设立文学学科,使文学从传统经学之附庸的尴尬地位中独立出来,但是在西学东渐的大背景下,日人多崇尚欧美的科学技术,以至于中国文学研究更多被视作“无用之学”(中科院,1957:1),当时选择进入这一领域的学人寥寥无几,颇有青黄不接之趋势。而反观国内,二十世纪之交,自从梁启超、谭嗣同等维新派代表提倡“诗界革命”以来、又经历了“新文体”“小说界革命”等一系列的文学革命运动,民国时期各类新思潮互相碰撞,迎来了学术的繁盛期。从一九○○至一九三七年的三十余年间,不仅传统的《诗经》《楚辞》等研究取得重大突破,自古以来被视作杂流偏支的戏曲与小说也频频受到瞩目,研究成果数不胜数。此外,西方文艺理论的传入带动了国内文学批评、文学理论研究的热潮。这一时期文坛的璀璨成就为中国文学从近代向现代转型奠定了扎实根基。

第二,从论文数量上看,《史引》中传统史学论文(断代史、传记、思想史等)的基础地位虽维持不变,但有关马列理论、中国共产党的社会政治史类论文份量增多。这正是当时中国所处内忧外患的动荡时局在学术上的具体体现,马列主义传入中国,使广大知识分子们在中国近代化历程的艰难探索中看到了曙光。与此相对,《东目》中日本学者笔墨着力较多的三个领域分别是佛教(702篇)、儒学(535篇)和满蒙(535篇)。儒学作为传统汉学的主干,在明治维新之后虽遭受打击,但以孔子为尊的儒家思想有利于巩固日本天皇统治,故而在明治时期的教育改革中始终以儒家经典作为汉文教育的根基,在这样的文教氛围下,儒学研究得以延续。而满蒙研究则毫无疑问,是日本近代军国主义的霸权思想对学术的干涉体现,日人对中国满蒙等边疆史地的研究,是对中国史学的扭曲,是学术走向异端的典型。如果说东洋史学中的儒学和满蒙研究较好理解的话,那么佛教研究的兴盛则值得寻味。在佛教类目中又以“佛教哲学思想”的子目收录论文最多(221篇),这正暗合了本文作者的一个推测:东洋哲学与佛教的关系密不可分。本来所谓的“东洋史”就是“以东方亚细亚为主,阐明民族盛衰、邦国兴亡的一般历史。与西洋史相并立,构成世界史的另一半”(桑原骘藏,1968:17)。可见,“东洋”是与“西洋”相对的一个概念。从福泽谕吉的“脱亚入欧”论到后来的“东亚一体”“大东亚共荣圈”论,日本的国际定位也由明治维新时期的“脱离东洋,向西洋看齐”转变为“回归东洋,共抗西洋”。这种“强调东洋一体共同对付西洋”的近代日本中国观的转变发生在二十世纪三十年代(王屏,2003:41)。果不其然,仔细查阅《东目》的佛教类目后,发现该类目下的论文大多数发表在昭和时期,正是一九二六年之后。如果说西洋是以基督教哲学为支撑的思想体系,那么东洋哲学则是以佛教贯穿整个亚洲体系。正如大森禅戒所言,“支那与印度乃东洋文化之源泉,此自不待言。其中,以印度恢宏壮阔的大自然为背景下生成的佛教,当居东洋精神界之宝座”(大森禅戒,1934:10)。联合东洋即是要统一思想,借助佛教的东渡,即从古代印度传入中国,再从中国东渐日本,能够跨越国家机制,引起以中国为主的东亚各国各民族的文化共鸣。这正是东洋史学研究目的之所在。

他山之石:《史引》所见国人对东洋史学的主体性接受

《史引》于一九五七年出版,比《东目》晚了约二十年。这种时间上的滞后性正利于中国人探究日本史学界的相关研究动态在国内产生的影响。基于此目的,本文统计了《史引》上下两编中收录的所有与日本有关的论文共计五千六百六十三篇,发现日人所作论文在国内引起的反响是两方面的:一方面是吸收借鉴日本先进的学术成果;另一方面则是对日人史学研究中的“侵华”倾向坚决抵制。下面,我们拟先探讨日本东洋史学成果在国内如何被接受的问题。

根据统计结果,日本人所撰论著在国内的传播与接受多种多样,诸如翻译、直接发表、汇集成专科目录、合著、评论、补正、互换投稿、合著论文等等。其中比较多的是评论、合著和补正。评论指的是中国人对日本人论著的评论文章,比较有代表性的是梁隐(1934)的《评日人泷川龟太郎“史记会注考证”》,以及周一良(1936)的《评冈崎文夫著魏晋南北朝通史》;合著指的是中国人和日本人合著的论著,如武内义雄、王古鲁(1931)合著的《六国表订误及其商榷》以及马衡、原田淑人(1926)合著的《关于朝鲜乐浪古墓发掘之通信》;补正指的是中国人对日本人论著的补正,代表性的有端木百禄著、陈谥补辑的《太鹤山人年谱》(1934),以及青木富太郎等辑、刘选民校补的《东北史地参考文献摘目》(1936);互换投稿指的是中国学者向日本刊物投稿,日本学者向中国刊物投稿的情形,其中,《东目》所收的日本史学诸刊物中,有相当一部分论文是中国人投稿,尤其以罗振玉、郭沫若、王国维等为代表的留日学生的论作为主。同样,《史引》的收录中亦出现日本人在中国刊物上直接投稿的情况。

当然,作为不同语言文献之间交流与传播的重要媒介,翻译也在日本人所撰论著在国内的传播与接受过程中占据着最突出的地位,可以说,翻译是日本东洋史学成果传入中国的最主要的方式。翻译是一个主动选择的过程。学术论文的高度专业性限定了它的读者大多是对应专业领域的学者。那么,“在目标文化中,译者的责任是使作品能被充分接受,因此,他必然要考虑目标文化群体的期望”(Nord,2005:167)。从读者接受论的视角出发,如果一个专业领域译介进诸多的日人研究成果,那表明国内学界对此非常器重,由此可推知该领域国内研究尚未成气候。《史引》中收录的日本学者的论文大多发表于民国初期。这一时期,西方近代学制的引入推动了国内大学的学科改革。以一九一二年十月教育部颁布的《大学令》为标志,文、理、法、商、医、农、工的“七科”学制建立,意味着中国以“经学至上”的学术传统土崩瓦解,融入近代西方学科体系之中。新学制的建立诞生出许多新学科,如哲学、物理学、经济学、地质学、社会学等,这些新的学科门类,“不是中国学术自身发展演变的产物,而是西学东渐之结果,是通过翻译西书,逐步地移植过来的”(左玉河,2004:203)。而中国人大量翻译日本人论著的目的主要有以下两个:

(一)填补国内相关学科领域的空白

清末民初,这一时期,中国虽然仿效西方学制设立诸多新学科,但是新兴的领域学术研究尚未成气候,而日本东洋史学家们对于中国的研究涉猎甚广,通过译介其成果可以弥补中国相关领域研究之缺口。比如《史引》中自然科学下的天文历法领域共收录论文十八篇,其中十篇都译自日人论文。兹辑录如下:

《古代中国天文学发达史》,新城新藏著、知几译

《中国天文学之组织及其起源》,饭岛忠夫著、陈啸仙译

《中国古代天文学成立之研究》,饭岛忠夫著、陈啸仙译

《东汉以前中国天文学史大纲》,新城新藏著、陈啸仙译

《书经诗经之天文历法》,饭岛忠夫著、陈啸仙译

《二十八宿之起源说》,新城新藏著、沈璿译

《春秋长历》,新城新藏著、沈璿译

《中国古代纪年之研究》,新城新藏著、陈啸仙译

《考支那古典之年代》,新城新藏著、钱稻孙译

《战国秦汉之历法》,新城新藏著、沈璿译

(二)间接从日本译介欧美汉学研究成果

二十世纪三十年代,西方列强对中国领土虎视眈眈,在学术上亦表现出对中国文化的广泛关注,欧美汉学因此兴起,国际汉学研究动态也成为国内文坛的热点。从《史引》的统计来看,中国有关欧美汉学成果的引进,基本以日本译介为主。代表性的有青山富太郎著、编者译的《欧美人汉学研究文献目录》,后藤末雄著、魏守模译的《西洋人观察之中国》,江上波夫作、稼轩译(原著:萨尔莫尼Alfred Salmony)的《评德人中国北部古铜器》,田口稔著、刘选民译的《法人对于东北的研究》,江上波夫著、刘选民译《现代苏联邦的东方文献》,以及五来欣造著、刘百闵译的《莱布尼茨的周易学》。它们分别从政治、经济、文化等诸多领域对中国近代文化产生了深远影响。

互动与对话:“满洲学”的形成

甲午战争后,日本帝国主义加速了对中国大陆侵略扩张的步伐,自古以来为中日之间经由朝鲜半岛相互往来的必行之通道——满洲(东北地区旧时称满洲,日本当时又称“满蒙”),自然成为日本企图分割中国的军国主义恶势力首先觊觎的对象,这便诱使大量日本历史学家、“大东亚史”专家积极投入中国东北的史地调查研究,并以实证主义的历史学去分析史料,乃至建立理论,一个特殊课题或学问—“满洲学”由此形成与发展起来(严绍璗,2009:1)。

这一时期,在“旧满文化协会”等研究机构的带动下,日本学者的东北研究成果大量以论文形式发表于《满洲学报》《满蒙》《满蒙史论丛》《史学杂志》《历史学研究》《东洋史研究》《史林》《外交时报》等各种杂志上,甚至有一些文章还得到中国学者注意,被翻译刊载在《禹贡》等中文期刊中,其所涉内容不再局限于历史地理方面的考证,而是包罗万象,涵盖了“满洲”的政治、经济、文化、军事、民族与民俗、宗教、历史地理等诸方面。

《东目》所收录的“满洲学”论文,主要有箭内亘的《渤海的建州和元的建州》(《东洋学报》第2卷第1号)和《兀良哈三卫名称考》(《东洋学报》第3卷第3号)、市村瓒次郎的《明代的满洲》(《史学杂志》第1卷第1号)、羽田亨的《五体清文鉴》(《艺文》第4卷)、《西辽建国的始末及其纪年》(《史林》第6卷1号)和《契丹文字的新史料》(《史林》第1卷4号), 以及池内宏的《辽圣宗的女真征伐》(《史学杂志》第4卷1号)、中山文四郎的《从日本与朝鲜方面来看满洲的历史满蒙》等等。

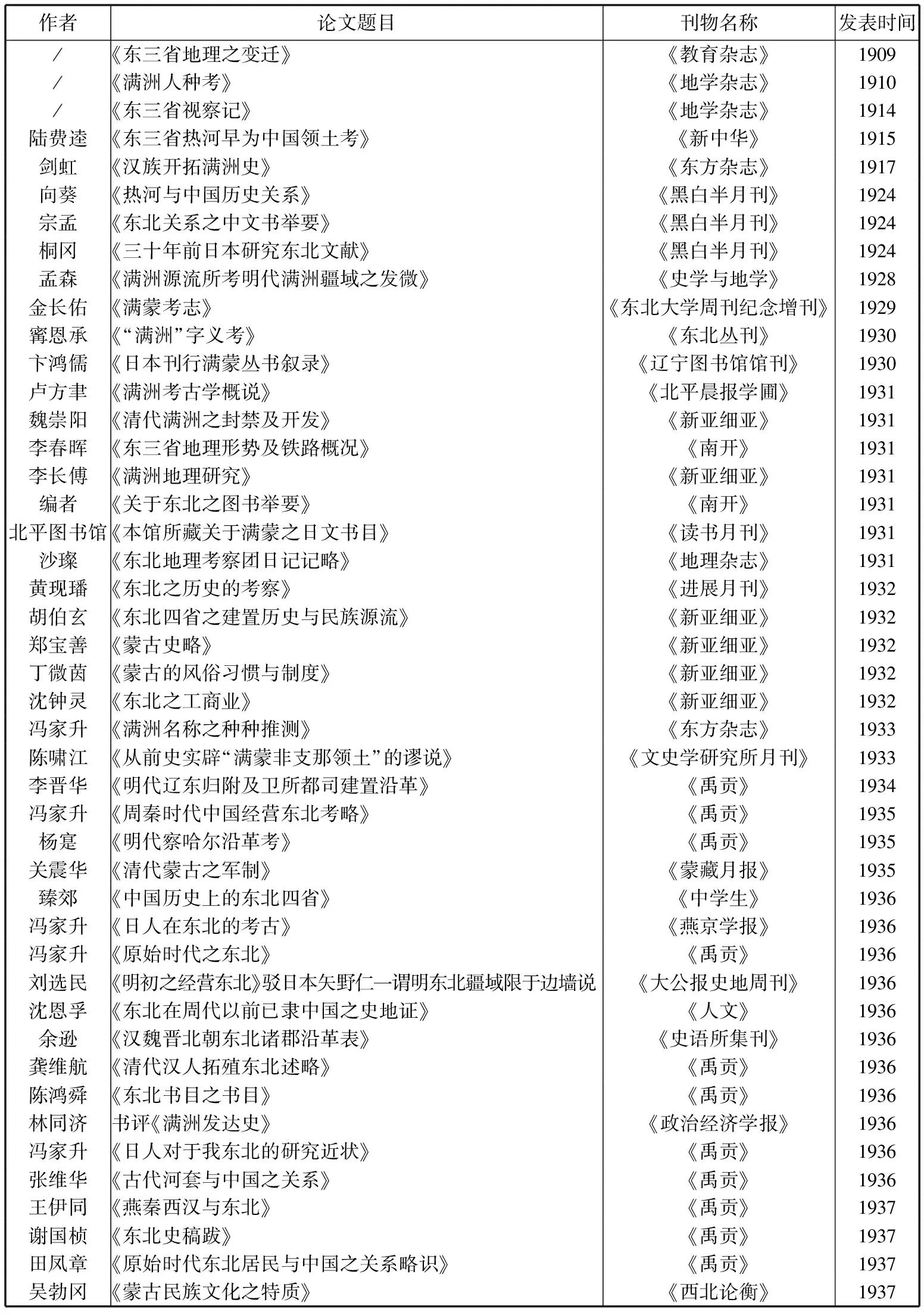

然而,这种所谓的“客观主义”的学术实质上是直接为日本军国主义霸占中国东北地区的欲望与政治行动服务的。近代日本的中国学家们对满洲研究的兴趣所在也是为了试图解构中国各族人民的国家认同,瓦解中国人民的反侵略斗志而已。面对日本帝国主义军事上、学术上的步步紧逼,直接激起了中国爱国学者对东北的关注,他们积极从事东北地区边疆史地的研究,著书立说,经世致用,以服务于抗御日本侵略的需要,代表性的著作有傅斯年撰的《东北史纲》、萧一山撰的《清代通史》,以及金毓敝赴日本搜求东北史地文献并发表的系列论文。此外,以北京大学的《禹贡》(半月刊)和南京中央大学的《史地月报》为代表的刊物也加强了东北乃至整个中国北部的史地研究。论文方面,以《史引》为例,大致有如下成果:

表二 《中国史学论文索引》 收录国人研究东北史地论文举要

如表二所示,针对日人企图割裂满蒙与中国关系的种种论说,中国学者纷纷考辨源流,加以斥责。如刘选民针对矢野仁一所谓“明东北疆域限于边墙说” 发表《明初之经营东北》(1936)一文进行驳斥;陈啸江发表《从前史实辟“满蒙非支那领土”的谬说》(1933),通过考据史籍予以反击。此外,本着“知己知彼,百战不殆”的态度,国内还出版了许多有关日本满洲史地研究的资料。譬如表二中的桐冈《三十年前日本研究东北文献》(1924)、卞鸿儒《日本刊行满蒙丛书叙录》(1930)以及冯家升《日人对于我东北的研究近状》(1936)等,方便国内及时了解日本学界动向。可以说,中国知识分子在运用史学知识进行抗战救亡的行动中,坚持了人格上的道义原则与学术的严谨客观精神的统一。

清末民初之际,中国史学在从传统走向近代“新史学”的过程中,无论是体例编年还是史学观念,都深受日本东洋史学的影响。可以说,若没有白鸟库吉、桑原骘藏、内藤湖南等人以西方实证主义思想进行史学批评研究并付诸教育实践的话,那么梁启超等人所倡导的“新史学”也无从实现。尽管五四运动以后,中国近代史学的输入方式渐由间接通过日本输入,变为直接向西方学习为主,然而后来的整理国故运动与古史辩运动也潜移默化地融入了日本因素。但是,在我们肯定东洋史学的学术价值的同时,也不应忽视以“满蒙”研究为代表的日本“国权扩张”的军国主义思想对于学术的歪曲与侵害。如今的现代史学研究应当本着“扬弃”精神,对东洋史学体系批判地接受。

结 语

《东洋史论文要目》《中国史学论文索引》二者是我们了解日本东洋史学和中国“新史学”成果的重要工具书。从目录之编纂事宜及其分类排序,及其所涉及的研究领域和内容,可以明显看出近代日本中国观的转变发生在二十世纪三十年代,东洋史学从诞生起就既受中国文化影响,又受到日本“国权扩张论”“亚细亚主义”等思潮的浸染,偏向对中国“满蒙藏”等边疆史地问题的研究。在建构过程中,受东洋史学影响的中国近代“新史学”的主体性非常鲜明。这突出表现在“满洲学”研究领域,中国学者与日本学者积极对话,对其所蕴含的“侵华”野心的坚决斥责方面。

注释:

①中国人撰写的有关中国近代史学著作里,大多持这种观点。参见谢贵安.2012.中国史学史[M].武汉:武汉大学出版社;杨鹏.2013.中国近代史学兴起发展中的日本影响因素研究[M].北京:中国文史出版社.

②即大塚史学会高师部会编《邦文历史学关系诸杂志:东洋史论文要目》(改定增补),东京:大塚史学会高师部会1936年版。为方便起见,正文中标注将编者简称为“高师部会”。

③即中国科学院历史研究所第一、二所与北京大学历史系合编《中国史学论文索引》(上、下编),北京:科学出版社1957年版。为方便起见,正文中标注将编者简称为“中科院”。