美国新儒学创立者狄培理的学术实践

2020-12-03邓琳

邓琳

引 言

美国有关新儒学(Neo-Confucianism)①时期的研究与美国汉学相伴而生,早在一八四四年麦都思(Walter Henry Medhurst) 就已发表新儒学代表人物朱熹的相关文章《朱熹非物质原理和本质论哲学观点研究》(PhilosophicalOpinionsofChuFutszontheImmaterialPrincipleandPrimaryMather, 1844),直到一九五三年,狄培理②(Wm.Theodore de Bary)将新儒学作为独立的学术研究对象,发表文章《重评新儒学》(AReappraisalofNeo-Confucianism, 1953)引起学界广泛关注与探讨,美国新儒学才于二十世纪六十年代最终得以建立。

狄培理的新儒学研究,既受外部因素影响较大,如国际政治格局、中美关系、学术思潮演变、研究语境等,亦受学术认知和方法演变等内在因素的驱动。其将自我学术追求结合学科发展规律,调整内外两因素的良性互动,促进美国新儒学不断深入挖掘,努力超脱时代局限,最终促进美国新儒学反向影响时代,有力推动新儒学的海外传播与世界文明多元格局之构建。

奠基发轫(一九三七至一九六五)

二十世纪三十至六十年代,恰逢世界政治格局纷繁复杂,狄培理于此阶段完成从本科至博士阶段的学业追求,并于美国新儒学界初露锋芒。

(一)初识新儒学

一九三七年,狄培理于哥伦比亚大学“核心课程”(Core Curriculum)③之“人文学科” (Literature Humanities)课堂上,首次接触东方文明,并受老师哈里·卡曼(Harry Carman)影响,“决定学习中文”;大一下学期,随古德里奇(L.Carrington Goodrich)学习初级汉语;自大三起,随中国古典文学学者王际真教授学习古典语言和文学,并于哥伦比亚大学之欧洲汉学课堂上,接触到新儒学的相关内容。

一九四八年,狄培理获富布赖特奖学金(fulbright scholarship)游学燕京大学以便完成有关黄宗羲研究的博士论文;一九四九年归国后,教务长将“核心课程”之“新东方研究”(New Oriental Studies)项目交由狄培理负责,具体任务为翻译并编写“东方人文”与“东方文明”(“Oriental Humanities”&“Oriental Civilizations”)课程所需教材。

狄培理与其高级助理蒋彝按照东方文明复杂性与文明发展历史连续性特征,将此项目分为二批开展:第一批为入门读物,代表作品有:《走进东方经典》(ApproachestotheOrientalClassics,1959);第二批为本科课程教材,代表书目有:《中国传统典籍汇编》(SourcesofChineseTradition,1960)等。狄培理除了统筹全卷本编译事宜之外,还积极参与典籍的翻译,尤其在《中国传统典籍汇编》丛书中,具体负责翻译了程颢的《论十事札子》、苏轼的《上神宗皇帝书》、朱熹的《通鉴纲目》等相关内容,为其以后做新儒学研究打下了扎实的学术基础。

(二)美国新儒学之建立

一九五三年狄培理发表《重评新儒学》之后,一九五七年张君励出版《新儒家思想史》(TheDevelopmentofNeo-ConfucianThought,Carsun Chang,1957),随后,陈荣捷发表《新儒学对恶的问题的解决》(TheNeo-ConfucianSolutionoftheProblemofEvil,Wing-Tsit Chan,1957)等论文,同时,狄培理所负责的“新儒学研究”(Neo-Confucian Studies)项目丛书陆续出版,汉学学术界传统研究重心逐渐从先秦转向新儒学时期。

从一九六四年开始,狄培理邀请陈荣捷等学者作为哥伦比亚大学客座教授,创立新儒学研讨会,定期开办会议,讨论东方思想、新儒学发展等。杜维明(2000:146)提及此研讨会时,给以极大肯定,称其在鼓励东西方学者探索新儒家生平、思想等方面做出了巨大贡献。

哥伦比亚大学新儒学研讨班一经开办,便成为美国新儒学研究中心和人才培养基地,包括狄培理的博士生华霭仁(Irene Bloom)、M.E.塔克(Mary Evelyn Tucker)、J.A.塔克(John A. Tucker)和学者包弼德(Peter K.Bal)、傅佛果(Joshua A. Fogel)等。其中,华霭仁和傅佛果后来回忆在研讨班的时光时说:“陈荣捷和狄培理联手设立的新儒学思想研究生讨论班是后学们的幸运,因为参加过研讨班的人,都获益无穷”(Bloom,1997:2);魏斐德(1988:191)称“于美国研究中国历史学术界中,在哥伦比亚大学的狄培理领导之下发展起来了新儒学派(Neo-Confucian School)”,从而推进美国新儒学作为独立的学科得以建立。

造模成势(一九六六至一九九〇)

狄培理经过前期大量的学科积累,其学术能力与影响于二十世纪六十年代末全面爆发。一九六九年就任亚洲研究协会(Association for Asian Studies)④会长,并于一九七一年任职哥伦比亚大学学术事务执行副校长兼教务长(Executive Vice President for Academic Affairs and Provost)之后,哥伦比亚大学与亚洲研究协会成为狄培理推动新儒学发展的主要学术平台。

此阶段狄培理参与或推动召开学术会议、汇编新儒学最新研究成果,以及出版个人专著等,列表如下:

表1 参与或推动召开主要学术会议(1966-1984)

表2 编辑出版新儒学最新科研成果(1970-1989)

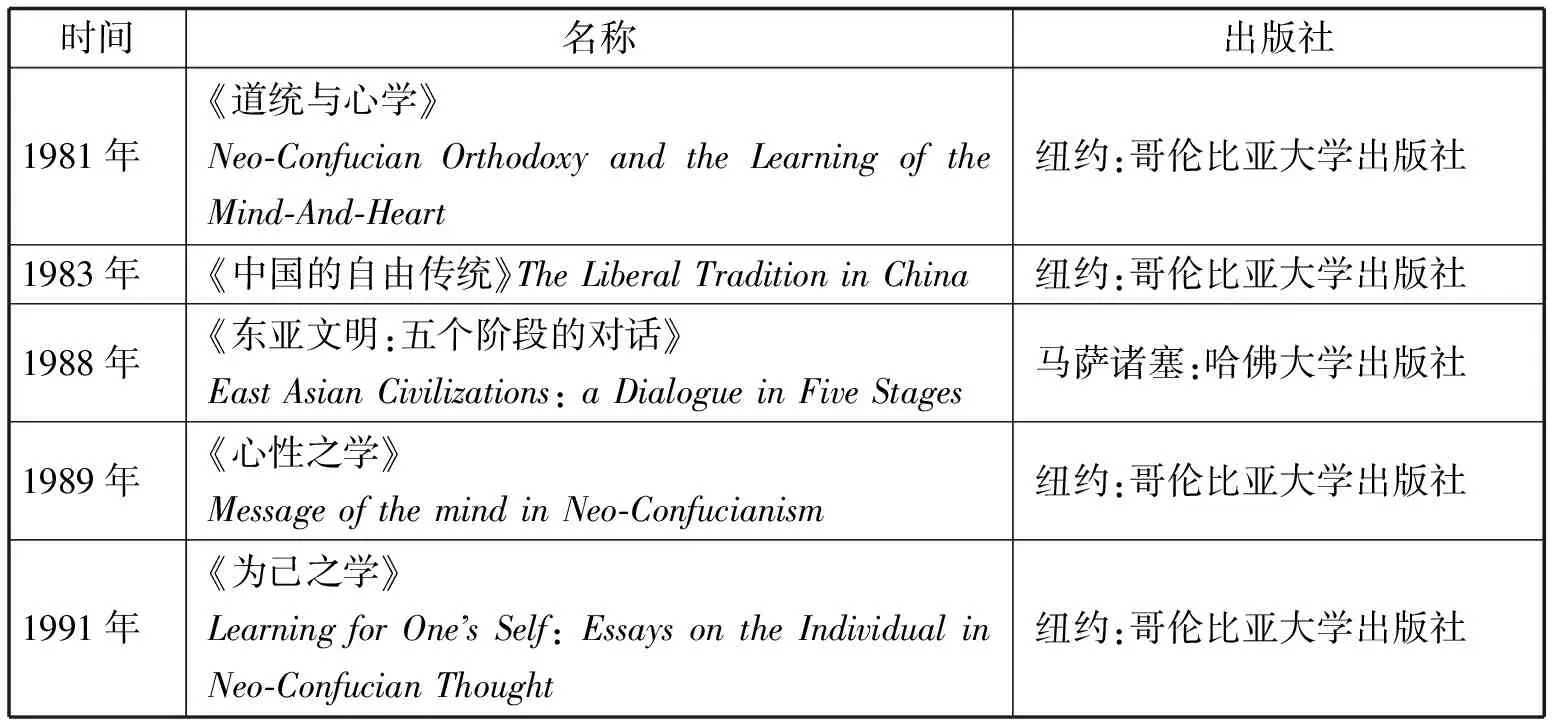

表3 出版个人专著(1981-1991)

注:表一、表二、表三资料皆来自:Wm.Theodore de Bary.2013.The Great Civilized Conversation: Education for a World Community[M].New York City: Columbia University Press.

经过一系列学术实践交流活动后,狄培理形成了独特的新儒学研究视角与观点。

第一,狄培理(De Bary,1998:150)认为“新儒学非静止,它是连续发展的”。美国汉学界长时间对中国传统文化持否定观点,如“传统中国是静止不变的,只能靠外力刺激,否则无法自我更新与创造,新儒学时期更是死亡、压制和专制主义”(De Bary,1975:1)。针对此偏颇看法,狄培理指出,任何思想都并非静态,中国传统文明也一直更新演进,其中以新儒学最有代表性,新儒学不仅传承传统文明,而且容纳吸收异族乃至异质文明,倡导在积极入世中不断批判与反思,持续自我更新发展。

第二,狄培理主张回归新儒学原典文本。针对费正清(John K. Fairbank)提出的“冲击-回应”模式(impact-response model),狄培理提出新儒学作为独立完整的思想系统,“不仅是权威体系意识形态工具,更具有思想内在性”(Baker,1986-1987)。狄培理于博士研读阶段接触黄宗羲,被其革新精神所震慑并深受启发,认为新儒学的演进并非缘于外部刺激,而是文明内部发展更新的结果。缘此,狄培理摒弃以西方概念为参考介入亚洲研究的惯常做法,主张深入到新儒学经典文本内部。狄培理从“历史性和整体性角度,去寻找儒学传统价值的本质”(张立文,1998:336),这种深入儒家思想内部探讨的研究取径,至今仍被美国学人大量效仿。

第三,狄培理倡导将社会科学理论融入新儒学研究之中。从二十世纪四十年代末开始,社会科学蓬勃发展,汉学研究亦受到巨大影响。狄培理在新儒学研究中借鉴行为科学中“操作概念” (working definitions)的方法,即并不在于规范研究对象的全部内容,而是抓住事物之核心特质,展开广泛讨论。如在讨论“新儒学”概念时,狄培理并未给出确证时间、具体内容和所有的思想与代表人物,而是机敏地抓住研究对象之核心,即凡出现于唐末至清初,具有传承传统思想同时抱持开放、连续、革新、发展的等特质之思想全部纳入新儒学研究范畴,增强了研究对象的弹性和适用性。

反思与超越(一九九二至二〇一七)

二十世纪九十年代后,新儒学研究随着学术界“新文化史”的盛行开始涉猎内容更加广泛,如民族、妇女、民俗、信仰等,促进了新儒学全方位发展。此时,狄培理虽已年过古稀,但学术生命仍未停止,始终保持警醒与其一贯的敏锐前瞻性。

(一)《儒学的困境》(The Trouble with Confucianism,1991)与“文明冲突”

二十世纪九十年代初,随着中国经济的快速发展,美国学界以文化差异导致威胁为由,出现“国家利益决定”等理论范式。狄培理对此问题做了理性回应,认为文化差异并非威胁,任何思想体系有其优势亦有缺陷,认识异质文明的目的应在于互相学习与共同进步。

狄培理在新的学术语境下,提出对新儒学自身困境的观点,具体表现为三点:1.儒生从“知天命”“从天命”到献身于传“天命”过程中,构建了一套严密的道德规训与严苛的宗法礼制,但此压抑人自然本性的巨大道德包袱,使儒生自身陷入精神撕扯之中;2.于缺乏彼岸精神依托的农耕文明社会,儒生只有通过权力实现价值,崇高追求与依附性的社会地位之间的矛盾,使其陷入挣扎的生存困境之中,如黄尊素等儒者为“道”而“舍生取义”的例子在中国历史中大量存在;3.天命王权下人的不平等阶层划分,致使本出自大众的儒生晋升精英阶层之后,逐渐与大众脱离,阶层架空致使自己毫无阶级支撑,使儒生陷入孤立无援的处境之中。

狄培理观点一提出便引起学术界广泛争论与探讨,赞同与反对之声并存。享廷顿(Samuel P. Huntington,1993)认为儒家文明是未来文明冲突重要文明类型之一,而异质文明导致的“文明冲突”对西方文明有弊无益;也有很多学者赞同狄培理的观点,如一九九八年余英时(1998:229)出版《现代儒家的困境》,主要解读近现代儒家面临的发展困境,并可能为世界文明发展带来契机等,与狄培理的观点构成历史性互动。

(二)文化多元与异质文明“对话”观

二〇一三年,狄培理将其围绕新儒学展开的学术研究、教学实践与郊游等活动,总结出其学术核心,即文明“对话”观。学术界纷纷给予赞赏,如富兰克林(Franklin J. Woo)认为,此观点将为世界共同利益做出贡献。

狄培理“对话”观主要表现在以下几点:第一,异质文明之间的“对话”。随着全球大融合,越来越多的学者关注文化多元,“尊重他人所珍视的东西”。狄培理呼吁重视异质文明“对话”,同时提醒学者切勿忽视自身文明,对自身文明的熟悉是探究异质文明价值之基础,“对话”的最终意义在于构建世界文化多元,并推动世界文明发展进程,认为“从儒家的视野审视西方文明,也会带来益处” (De Bary,1998:56)。

第二,文明自身之“对话”。“对话”的意义不仅局限于异质文明之间的沟通学习,也在于文明内部的自我更新。狄培理(De Bary,2003)指出每种传统文化,最核心的部分皆源于自我传承,独立于外部文化介入的内部对话,文明发展根源是事物内部力量传承与更新的此消彼长。这要求读者深入原典文本内部,将异质文明看作发展演化的过程,并将其放置于历史脉络之中,用发展的眼光对待经典。

第三,学者之间的“对话”。狄培理在学术研究过程中,一直注重学者之间的沟通交流:其学术兴趣缘于与新儒学思想者黄宗羲的“神交”;多元人文的教育实践,来自钱穆、唐君毅创办教育机构典范新亚书院的影响;东亚文明共同体意识建立得益于与日本学者赖韶华(Edwin Reischauer)与角田柳作(Ryusaku Tsunoda)的交流学习;甚至在与学术观点相左的托马斯·默顿(Thomas Merton)、田浩等学者争论中亦促进其学术思想的丰富与发展。

结 论

作为美国学者,狄培理打破美国汉学界将新儒学看作静止、落后、保守学说的学界主流看法,用客观严谨的学术态度,深入原典文本内部,探寻新儒学所具备的自我更新与发展的核心价值。作为深具社会责任感的知识分子,狄培理积极倡导异质文明间平等“对话”,挖掘异质文明对当代文明全面发展的价值意义。

狄培理因自身较高的政治与国际格局的敏锐度、扎实的西方理论背景知识、良好的阅读学习习惯、开阔的视野、客观严谨的学术态度、悦纳包容开放的学习心态以及与中国学者保持友好的学术互动等,赋予美国新儒学超强预见性与独立学科意义,其深厚的学术思想与积极的教学实践,极大提升了新儒学在美国乃至国际汉学界的声誉及影响力,进而推动世界多元文明格局的构建。

注释:

①新儒学(Neo-Confucianism),最早通行于西方汉学界,时间横跨十一至一九世纪,内容涵盖丰富,包括 “道统”观、“理学”“心性之学”“儒家人格主义”观、“乡约”“社学”“书院”等,影响地域广泛,至朝鲜半岛、日本等东亚国家。

②本文对Wm.Theodore de Bary 译名“狄培理”或“狄百瑞”解释如下:“狄培理”是汉学家的正式中文名,为一九四九年游学中国时钱穆所赠,但因二十世纪七十年代港台地区做其学术研究时误译“狄百瑞”而闻名中国学术界。狄培理于二〇一七年唐奖颁奖现场,通过视频欲求更回名字“狄培理”。本文在尊重“狄培理”本人意愿的前提下,为方便文意顺畅传达,对其姓名使用说明如下:“狄百瑞”只出现在已有文献中;其它情况,统一使用“狄培理”这一称呼。

③哥伦比亚大学“核心课程”(Core Curriculum),为一战后针对西方出现的精神危机和教育失衡等问题,于一九一九年开启的项目课程,目的在于承继传统人文精神,并为探寻建立以和平方式解决异质文化为基础的新世界秩序而做准备。

④亚洲研究协会前身远东研究协会(Far East Asia Association),于一九四八年成立,恒慕义当选为首任主席,于一九五六年更名为亚洲研究协会,一九七〇年狄培理任会长。亚洲研究协会为美国汉学研究起到非常重要的推动作用。