高管教练张琳:唯有面对死亡,自我才能真正诞生

2020-11-30周琪

周琪

46岁那年,张琳遭遇了一场疾病的突袭。

她有腰疼的旧疾,坐骨神经痛偶有发作,在她这里,只要不严重到影响生活,都算“可忍受之痛”。保守治疗几天,便又无知无觉,活蹦乱跳。

她天性乐观,觉得大不了就跟老毛病一直这么纠缠下去。成为企业高管教练之前,她职业生涯顺风顺水,有一份漂亮的履历,先后在宝洁、欧莱雅、阿尔卡特等公司担任业务负责人,最忙的时候,一周起码四天都在出差,身体也扛下来了。

但这一次不同。复发的伤病来势汹汹。一位骨科专家举着她的片子说:“你的椎间盘压在坐骨神经根部,好比一颗大石头砸在脚上,一直不搬走。”他还拿生孩子打比方:“女人顺产生孩子的疼痛等级如果是13级的话,急性腰疼的等级大约是8级。”

此后,她被困在一张靠窗的床上,整整18天,去卫生间短短几步的距离,她需要下定决心咬紧牙关,克服浑身剧痛带来的绝望和悲凉。夜晚变得格外漫长,睡眠被自动分为三段:9点到凌晨1点,恍惚小睡;1点到4点,止痛药效过了,睁着眼胡思乱想;4点到6点,勉强再睡一会。

看书、思考,平日里最擅长的事突然成了奢侈。吃喝拉撒睡之外,张琳的大脑仿佛患了自闭症,拒绝任何外部信息的输入,一页书看了半天不知所云。她形容自己的状态,如同坐在一座活火山上,随时可能被突如其来更加猛烈的爆发击垮。

在这场与疾病的拉锯站中,最先败下阵来的是乐观,再到后来,连恐惧也被拖垮了。白天晒太阳,晚上“数星星”,她学会了用所有的智慧上厕所,学会了在疼痛中聊天,平躺在病床上吃饭,学会了坦然接受自己是一个无法直立行走的病人的现实。最终,一个痛不欲生的人收获了宝贵的平静。

张琳将这段经历记录下来,菲尔丁研究院的导师告诉她,这是典型的“创伤后成长(Posttraumatic Growth,简称PTG)”,并鼓励她继续深挖,写成一篇论文。PTG与“创伤后应激障碍(PTSD)”仿佛一枚硬币的两面,是个体经历创伤应激事件后常见的正性与负性的心理反应,也是创伤应激研究领域备受关注的一个重要科学问题。

2018年开始,她前后访谈了24位60后和70后的中国企业高管,他们在中年,甚至更早的时候经历了重大疾病的痛苦、治疗、康复,和“死神”交过手,曾经根深蒂固的信念和习惯悄然发生了改变。

西方学者在描述创伤后成长现象时常常借用“地震后的重建”这个比喻,对谈每一位受访者,张琳仿佛与他们一起,重新走过那段深陷沼泽地的黑暗,在不测中经历无助和无望的煎熬,她曾担心自己的研究会对受访者造成“二次伤害”,但一位受访者提醒她,“你的研究也许会帮助更多人,我的使命已融入你的使命中”。以下是张琳的口述。

五个字概括“中国式高管”

我的论文研究课题是中国的中年高管身患重大疾病后的成长,研究的群体是60后和70后,研究方法是定性的叙事研究,结合创伤后成长量表数据的采集和分析,关注点是男性和女性的性别差异研究。

我挑选了26位访谈对象,除了前期的两位外籍受访者之外,都是中国高管,其中男性10位,罹患重大疾病的平均年龄是44岁;女性14位,罹患重大疾病的平均年龄是43岁。

“创伤后成长”在西方是一套非常成熟的分析理论框架。但在中国,类似的研究非常稀少,一方面是可供参考的研究方法和研究案例几乎没有,另一方面,在数据收集阶段邀请受访者也不容易,因为愿意讲述自己患病经历和成长心路历程这么私密性话题的人并不多,因此,我至今非常感激这26位受访者,让我有机会成为他们故事的倾听者和记录者。

我在他们身上发现了一些共同的特征,比如,他们是传统意义上的“学霸”,有极强的自信心和好胜心,在一般的困难面前很淡定,是解决问题的高手。

这样的表面光鲜有不被注意的另一面,那就是一种追求完美到苛刻程度的思维惯性,他们要求自己在任何时候都是最出色的,追求100分,99分都不能接受,这种苛求会给别人带来压力,最终给自己带来压力。

因为相信自己够优秀,所以“求助”在高管眼里是一件丢人的事,一旦趴下了,服软了,就相当于承认“我不行了”,之前辛辛苦苦立起来的“人设”垮了,功亏一篑。

因此,我给中国的高管总结了5个特点:

第一个是“多”。高管对他人的承诺很多,绝大多数时间都花在满足别人的需要上。

第二个是“重”。高管有一副硬扛责任的肩膀,职位越高,越容易觉得“这个工作必须我亲自做才放心”,长期责任过载导致身心俱疲。

第三个是“快”。高管有一个拼命奔跑的身躯,不能停下来,他想尽一切办法刺激大脑转得更快,因为停下来就意味着创造力不行了,活力跟不上了,要被淘汰了。

第四个特点是“冷”。高管被训练成一群关注结果的“高成就者”,任务和目标导向让他们习惯于压抑情感,向外界展示强悍的一面,不轻易流露内心的想法,常常给人“面具感”的印象。

第五个特点是“疏”。在人际关系层面,我发现高管很难跟别人产生深度的连接,导致他们在工作甚至家庭中都不容易走进他人的内心世界,共情力弱,有些人甚至渐渐失去了对周围人表达爱的能力。

不是每一个人康复后都能回归到原来的职业轨道中。我的研究发现,疾病开启了很多受访者的中年转型,一些人选择彻底告别职业生涯的上半场,开启下半场。

“为什么是我?”

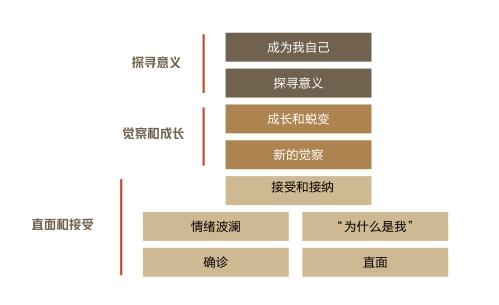

大多数受访者经历了从“确诊”到“成为我自己”的九个成长阶段。

在“直面和接受”的五個阶段中受访者经历了痛彻心扉的病痛煎熬、前所未有的情绪波澜以及如影随形的死亡焦虑。与此同时,他们也获得了家人无微不至的关怀和照顾,体验了“把自己交出去”从而获得医者的专业治疗,也尝试“放下”沉重的负担和责任,并开始“接纳”脆弱和无助的自己。

在这九个阶段中,毫无疑问,“直面和接受”阶段是最难的。受访者Betty(化名)形容自己是“一颗老虎的心装在了一只病猫身上”,以至于得知确诊后,她对医生说,“请你告诉我什么时候可以治好?”用的是咄咄逼人的不容置疑的语气。

对于她来说,“任何事情到一个时间点就要有一个结果”是一个常识,可是问题在于疾病这个敌人的威力真的大到超乎你的想象,它会让你失控到人仰马翻,被失控感拖入深渊。

我自己也是在经历了一场手术之后才意识到,很多时候,所谓的乐观只是在顺境中,“我是强大的”“我能扛住痛苦”“生病这件事没什么大不了”,这些观念在我躺在病床上18天后都被彻底颠覆了。

生病对于所有受访者来说都是生命中未曾预料的重大事件。他们中的大部分人尚处于中年早期,也就是四十多岁的年龄,正值壮年,生活中上有老下有小,是家庭的經济、情感和精神支柱;在工作中独当一面,依然处于职业生涯的稳健上升期。

然而,疾病的降临犹如一场暴风骤雨,瞬间掀翻了他们生活的秩序,吞噬了他们内心的平稳。

受访者Carol(化名)在讲述自己的患病经历时说:“我觉得自己再也回不到以前了。以为自己得了绝症,非常害怕。这个病让我觉得前路莫测,无以应对,身体上和心理上都过不去了。我的世界变灰了,我必须要面对。我不确定自己可以扛过去,心头有巨大的悲哀和迷茫。在理性的层面我相信诊断,但是依然觉得非常冤枉。”

其实大部分人和Carol一样,在得知自己患病后都会思考一个问题:“为什么是我?”这几乎是一个哲学命题,有人将此归因于之前太累了,有人说自己运气不好,也有人觉得是上帝发来的信号,提醒自己要换一种生活方式。

我的研究中,男性受访者对这个问题给出的回答主要分三种:这是我的命运(5位);这是概率,也与我的生活方式有关(2位);它源于我日常生活中的焦虑情绪(1位)。女性受访者的回答主要有四种:这是我的命运(6位);这是上帝的旨意(3位);是我自己的不良情绪(自我攻击和过度焦虑)造成的(3位);是我自己不重视健康造成的(2位)。

中年管理者面临的五大失衡风险和创伤后成长的五个无性别差异的维度

创伤后成长的九个阶段

在心理学中,创伤是指一个人经历或体验无助、痛苦失控或伤害的事件。创伤事件对身心有双重影响,在躯体层面和心理层面都会留下记忆,甚至多年以后,依然有可能因为一个导火索重新勾起当事人痛苦的回忆。

创伤事件的发生通常伴随明显的情绪体验。在所有受访者讲述患病经历时,他们都提及了自己的情绪波澜,哪怕是平日里非常理性的人,在得知自己患病后也会流泪和表现脆弱。情绪的波澜高低起伏,持续的时间有长有短。有些受访者在最初拿到诊断通知书时默默流泪,但很快就会恢复理性,开始寻找有效的治疗手段,投入积极的治疗中。

部分受访者分享了那些触动到他们开始接纳自己是病人的关键时刻:

Betty说是在隔离舱中的18小时;

Carol说是当她感受到自己得到那么多爱,内心变得平静,不再去抗争;

Dora(化名)说是当她的先生对她说全家人都在支持她,她感到生命不再仅仅属于她自己;

Oliver(化名)说是手握诊断报告,一个人哭了五分钟后恢复理智;

Ray(化名)说是自己晕倒在地,开始呕吐,内心一个声音提醒自己千万不能死,为了这个家,一定要积极坚强地活下去。

总体来说,男性在这个过程中表现得更理性,女性需要更长的时间缓冲并释放情绪。Molly(化名)在拿到诊断书后,回到家把自己紧闭在房间里,整整一个下午,先是大哭了一场,把伤心无助、绝望悲伤宣泄掉,然后开始上网查全世界范围内的患者得了这个病后怎么办,筛选出最好的治疗,“与其纠结于怎么办,还不如自己找路去治”。

你允许自己失败吗?

生病这件事对高管的职业生涯也有重大影响。

不是每一个人康复后都能回归到原来的职业轨道中。我的研究发现,疾病开启了很多受访者的中年转型,一些人选择彻底告别职业生涯的上半场,开启下半场。

比如有一位女性受访者,她说,“职业女性面对癌症最大的不适感,并不是说我快要死了,我快没有生命了,而是感觉我没有用了”。这种无用感、无价值感和被社会抛弃的感觉,比死亡焦虑更加糟糕。

我理解的“自我接纳”有几个重要指标:你允许自己不够强大吗,允许自己失败吗,允许自己不完美吗,允许自己在情感脆弱的时候真情流露吗?如果这些问题的答案都是否定的,说明还不够接纳自己。

对于很多女性来讲,既然已经获得了第二次生命,操作系统更新了,不如借此机会重新定义一下:我想成为谁?想做什么?

她们更敢于选择一个颠覆性的方向,放下过去的一切,重启一个全新的事情,她们更敢于去尝试,给自己这种可能性,某种程度上,可能是因为女性对自己生命的意义看得更透一些,更放得开一些,更不在乎得失一些,但男性相对会更谨慎。

男性受访者在这个过程中,变得更审慎地去选择远离高风险,懂得量力而行,采取一种能够兼顾各个角色和关系需要的策略。

比如有一位男性受访者,他说,“以前出差坐飞机都掐着点出门,心脏出问题后,现在不敢了,要留足时间,不能太焦虑太慌张”。