一种必要的尝试

——“十七年”评剧电影意境探源

2020-11-30田贺君郭学军

田贺君 郭学军

(1.河北地质大学 影视艺术学院,河北 石家庄 050071;2.河北师范大学 新闻传播学院,河北 石家庄 050024)

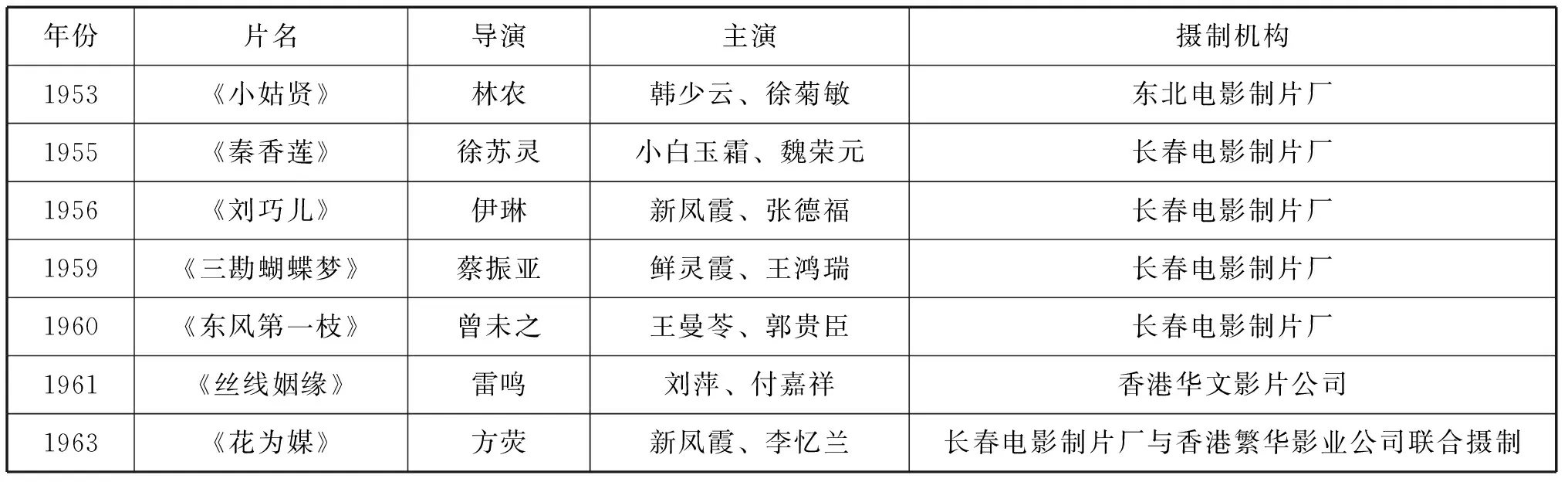

时至如今,评剧已历经了百余年的历史沧桑。而评剧与电影的结合却成了评剧这一剧种新名的奠基。评剧早先叫落子戏、蹦蹦戏、平腔梆子,1936年,在欧阳予倩编剧,张石川导演,明星电影公司出品的电影《海棠红》中,名伶白玉霜就曾在影片中演唱过评剧唱段。“评剧”这一名称首次在电影中出现,9月5日该片在上海金城大戏院首映,红极一时,落子艺人白玉霜被誉为“评剧皇后”。在影片宣传时,新闻界首次把“评剧”这一名称刊载于《大公报》,从此,这一带有泥土芬芳的北方剧种以一种崭新的方式为世人所知。不仅如此,1942年喜彩莲在电影《锦绣歌城》中串演过评剧《人面桃花》。这些都是评剧电影的早期雏形。自1953年新中国第一部戏曲(评剧)电影《小姑贤》开始到1965年,共诞生了120余部戏曲电影,其中评剧电影共有7部:

年份片名导演主演摄制机构1953《小姑贤》林农韩少云、徐菊敏东北电影制片厂1955《秦香莲》徐苏灵小白玉霜、魏荣元长春电影制片厂1956《刘巧儿》伊琳新凤霞、张德福长春电影制片厂1959《三勘蝴蝶梦》蔡振亚鲜灵霞、王鸿瑞长春电影制片厂1960《东风第一枝》曾未之王曼苓、郭贵臣长春电影制片厂1961《丝线姻缘》雷鸣刘萍、付嘉祥香港华文影片公司1963《花为媒》方荧新凤霞、李忆兰长春电影制片厂与香港繁华影业公司联合摄制

将意境理论有意识地引入到影视领域始于电影创作实践,更确切一点说是始于戏曲电影创作实践。戏曲与意境理论有着原生、共生的融合关系,因此,戏曲电影与意境理论就很自然地形成了相互观照彼此印证的关系,“中国电影的第一位老师是中国当时最时尚的戏曲。中国第一部电影拍的是戏曲《定军山》,这绝非一种偶然”。关于这一点,郑君里导演也做过实证性表述:“我们也向祖国的戏曲艺术中学习了场面调度、节奏和表现历史人物的思想感情的方法。我们企图通过电影的特点去学习戏曲的民族形式。例如林则徐召见义律谈判这场戏,就是根据当时几次中外会谈的历史图片,并参考戏曲中传统的场面铺排方法处理成的。”《小城之春》《一江春水向东流》《林则徐》以及《早春二月》等电影业已成为中国电影诗学探索的代表性影片,费穆、郑君里、谢铁骊等老一辈导演为中国电影民族化做出的贡献也是有目共睹的。相较于之前的导演感悟式和影坛、文坛论战式的电影意境理论文章,新时期以来王迪、王志敏的《中国电影与意境》,刘汉成的《电影赋比兴》,刘书亮的《中国电影意境论》等理论专著则更为系统地探讨了意境理论与电影的有生关系。此次我们对于评剧电影意境要素的探讨就是建立在这些前辈理论的基础之上的。

一、评剧电影意境的物质构成因子

在电影意境理论范畴中,景与事是最为基本的物质构成因子。当然,只有景和事而无情则不会有意味,而无意味的电影段落何来意境呢?虽然如此,情却不能称之为物质因子,因为“情”只能通过接受过程的两端沟通之后方能产生。因此,“情”的产生,也是意境产生的发端。单就电影意境物质层面来讲,景与事则是两大基本要素。

(一)景物是创造电影意境的母体

在中国传统艺术作品中,无论诗词还是绘画,在创造意境这一环节中,都离不开对于景的描绘。“岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵。五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇”,于这《阁夜》诗句中,杜甫借景描绘了一个天涯飘零,雪夜感怀的迟暮诗人的处境。王国维所说“一切景语皆情语”,诚如是。再看南宋马远的《寒江独钓图》,画卷上分明只有一扁舟垂钓的老翁,即便如此,这也是一幅闻名于世的山水画杰作,因为那寥寥水纹加之四周的留白确已构成了千顷寒静的江涛。借景以抒情,假情而生境,意境的生成一方面玄妙无极,另一方面又十分明确地与世间万千景色相连,给世人以一种唾手可得而又“羚羊挂角,无迹可寻”的灵妙之感。

“十七年”的评剧电影在造景这一方面显得尤为突出。因为评剧擅长表现才子佳人缠绵悱恻的爱情故事,有才子佳人岂能缺少美景?然而并不是有景就会产生意境。刘书亮在《中国电影意境论》一书中将景分为两类:“一类是荒山野水、高原深林等自然山水景观……另一类则是那些具有诗情画意之美,具有浓郁的中国古典文化氛围的古镇、古村、古城等”,他在书中又将这些景分为了三个层次:由于地理、历史等原因形成的整体景观、景色;整体景观、景色中的局部景致、景物;特殊的景物要素。可以说,不同的景在不同的叙事情节中起着不同的创造意境的作用。

在《三勘蝴蝶梦》“包公梦蝶”一场戏中,导演在包公梦境之中就使用了古典人文景观的代表:六角亭,还有携附诗意的自然景观:芭蕉,以及半人文半自然的假山石景观,等等。这些意象集合加之舒缓的音乐与包公翩然的舞蹈动作伴着唱词“绿草如茵柳丝长,春风拂面满园香。一座花亭临风敞,又只见蜘蛛亭角藏……”共同生出一种濡润仙雅的意境。另外,这其中还有一个极为重要的物质因子——雾气,无论是在舞台上还是电影实景中,烟雾对于梦境的营造具有画龙点睛的效用。无论是烟还是雾,都直指中国哲学“道”的物质载体——气,所谓“万物负阴而抱阳,冲气以为和”。在中国古典哲学思想中,认为气这种物质是生命力的象征,不仅如此,曹丕在他的《典论·论文》中提出了“文以气为主”的观点,他说:“文以气为主,气之清浊有体,不可力强而致……虽在父兄,不能以移子弟。”因此气一直以来深入影响着中国美学思想。在“包公梦蝶”这场戏中,如果没有“气”充盈其中,意境美感必定会因其折半。《秦香莲》“杀庙”一场中也使用了流动的雾气,根据剧情和剧中影像推断,韩琪追杀秦香莲母子三人的时间不是薄暮就是黎明,导演在破旧的古庙门外喷出了流动的雾气,透过庙门,松枝斜出,流岚雾影配之以破败的古庙,萧然之感夺镜而出。

图1 《三勘蝴蝶梦》“包公梦蝶”

图2 《秦香莲》尾声被清风吹起的衣带

除了气以外,风霜雨雪都是造境的有利物质因子。“夫大块噫气,其名为风。”“夫风者,天地之气,溥畅而至……”可见,风的作用仍然与“元气论”的哲学思想有着很深的渊源。《秦香莲》的终场令人震撼而又失落,包公义铡陈世美以后,国太挟包公上殿面君,宫娥太监、三班衙役俱都随从而出,开封大堂只留下秦香莲与一双儿女,母子三人出堂口遥望,此时清风吹来,演员戏服水袖摇摆飘荡,三人面觑,清然畅快之间更夹有几分凄然失落的悲境,此境界的功劳,八分记在“风”这一造境物质因子身上;“柴门闻犬吠,风雪夜归人”“落雪飞芳树,幽虹雨淡霞”,同风雨一样,雪不仅是传统诗学理论备受推崇的对象,也是电影意境理论中常被提及的意象。《东风第一枝》的开场,女大队长王凤英就出现在了落雪漫天的人民公社门口,她双手指着公社门口的两盏纱灯唱出“村中锣鼓闹喧天,两盏纱灯挂堂前”,镜前是飘飞的雪花,主角身后是落满雪花的小瓦房和一口挂在树上的大钟。这是一种喜境,甚至说是毛泽东时代所开创的一种特殊的意境,它是积极向上的,革命而浪漫的雅健之境。那镜前淋漓的雪花意味着人民公社的瑞雪之后,1960年又是一个丰收年。

“景物是创造电影意境的母体”,“蒹葭苍苍,白露为霜”,假景物起兴不仅有朱熹子所说的“先言他物以引起所咏之辞”的功效,在电影里,景物通过更加直观的物质形态以先声夺人之势引导观众触景生情,并使之悠然心会。

(二)叙事:意境生成的情绪积累

将事件作为电影意境生成的物质性因子首先会引发一个“事件是否为物质”的基础思考。马克思主义哲学的物质范畴应是对一切现象,其中包括自然与社会现象的根本性质的最高概括,因此,这里的物质理论与自然科学的物质结构理论是不能混同的。不仅如此,哲学的物质范畴还会随着社会实践与科学的发展而不断被证实和丰富。更进一步讲,电影的叙事往往依赖于具体的物象:“我们从屏幕上看到的任何物象都有双重品性。首先,它具有一种自然品性,也就是它的使用价值。比如,笔是书写的工具,杯子是盛水的工具,扫帚是扫街的工具等。这种自然品性具有单纯性和表层化两个特点。它们的指向性一般都比较明确,我们一眼就可以看出来。形象元素的叙事功能所依赖的就是这种自然品性。其次,任何一个形象元素都具有一种象征性的品格,它可以充当思想和概念的符号。这种象征性品格也具有两个特点:第一它是潜在的,它潜藏在自然品性的表层底下;第二它是多义的、模糊的,一个形象元素可以充当多种思想和概念的符号。”因此,往往意境产生之时,恰恰是这些被叙事挟带的具体物象起到了写意的关键性作用。比如《花为媒》中李月娥手中的罗帕,李月娥所绣并蒂莲香罗帕是要送给她青梅竹马的表弟王俊卿的,因此这方罗帕就是二人相爱这一事件的物象代表,在“罗帕定情”一场戏中,男女主人公舞姿翩跹蜂引蝶来,二人穿过古雅的花厅,游走在藤萝盘架的院中,四目相对于一盆杜鹃花前,背景也是亭台罗列远树轻描,二人以罗帕定情,含蓄蕴藉,意境翩然。如果没有两人相爱这一事件因子,镜前的罗帕传递,男女相逐的场面就会意味全失,正是由于事件的铺垫在前,才能使观众随着演员的表演和亭台花幔的视觉浸染而渐入佳境。

仍须进一步指出的是:“在景与事的组合中,景是起决定性意义的要素;事,只有在景的基础上与景形成互动关系,才具有作为电影意境要素的资格。”《刘巧儿》中,巧儿三次从小桥上走:第一次是开场,几个花草的特写镜头之后,巧儿唱出“火红的太阳出东方,温风吹来百花香”,这时尚未产生事件,而意境却已浑然,当然,此时的意境显得较为平直,因为它尚未赋以推动情绪发展的事件因子。第二次是“小桥送线”,巧儿欣喜,因为她爹到区上和赵家去退婚了,她可以自己找婆家了。欢快的喇叭牌子,丝垂的柳树,树上的鸟儿,荡漾的河水激起缕缕春波。此处便是景与事互动以后形成的喜境。巧儿第三次走上小桥是她与赵振华的自主婚姻被裁判员断散之后,仍旧是那座小桥,远山近水,绿柳垂丝配上低沉舒缓的音乐,巧儿唱出:“满怀的怨恨转回还……”此时景与事合二为一,悲从中来,这一处是整部电影中意境绝佳的段落。由此可见,叙事虽不能主导电影意境的产生,但却是推动人物情绪,促使意境产生的催化剂。

当事件因子达到一定数量,稍经景物点化即可浑然成境。这一点最具说服力的论据是《秦香莲》的终场。秦香莲几经辗转险些命丧陈世美刀下,包拯顶着皇权压力义铡驸马陈世美,一系列事件结束后,开封大堂只剩下秦香莲母子三人站立堂口遥望远去的包公和皇家的仪仗。此时镜头推进,清风徐来,动人肺腑。这里面清风就有点石成金的作用,倘使没有这一股清风,包拯的清明品性不足以彰显,香莲母子三人的怆然之感不能立现于银幕。反过来讲,若无前面一个半小时的叙事铺垫,只有这一缕清风,便不足以形成这番河清海晏又怅然若失的苍然意境。所以,叙事是电影意境生成的情绪积累,所言不虚。

二、评剧电影意境的镜语构成因子

“电影画面是由摄影机镜头拍摄出来的,这镜头犹如画家的笔。笔有笔法,镜头自然也就有镜法,这就是我们所说的镜头语言,简称‘镜语’。”刘书亮先生所说的“镜语”其实是广义上包括视听语言在内的构成电影的基本语言,比如:运动、色彩、声音等方面。电影的视听语言是意境的载体,但并不是说所有的语言段落都可以称为意境。宗白华先生将中国艺术意境的结构特点总结为三个词:道、舞、空白。电影艺术的意境规律也应遵循这一结构特点。

(一)镜头运动的视觉意蕴

这里所说的镜头运动是广义上的运动,包括被摄主体的运动——内部运动和镜头本身的运动——外部运动。当然,运动是永恒的,固定镜头也是运动镜头的一种。在意境范畴中谈运动是电影艺术迫不及待的题旨。因为从摄影机拥有运动意识的那一刻起,电影才真正成为艺术。意境结构中的“舞”与镜头的运动是呈吻合态势的。中国传统的诗词、绘画中也有运动,比如:“风乍起,吹皱一池春水”“落花人独立,微雨燕双飞”。绘画中的逸笔,书法中的飞白,这些都是运动赋予中国传统艺术的神韵。然而,这些运动都是静中之动,要靠想象得来。而电影中的运动却是不假思索而一目了然的。所以电影更加灵动,在创造意境方面相较于其他艺术门类则更为直接灵便。

《东风第一枝》中王凤英开完春耕大会回乡一场戏中,导演用三个冰河开冻的固镜配上悠扬的笛声,然后板胡响起紧打慢唱,镜头切到彩霞辉映的大景别固镜上,随后摇镜头展现绿柳低垂,杏花绽放的景色,最后镜头落在主人公站立的小木桥上,而后切主人公近景镜头,通过推拉运动展现夕阳下波光粼粼的河水以及主人公背后山峦叠嶂的场景,随即王凤英唱出:“人民公社到处一片好风光,四月里来杨柳枝头着春色,春分吹来泥土香……”这一综合运动配合着音乐、唱腔、唱词描画了一幅生机盎然的乡村春景图。这幅春景图是立体而闪耀、灵动而悦人的。在电影中,这种景别层次鲜明,场面调度相对复杂的运动适合表现王国维所说的“有我之境”,通过镜头运动观众感觉到景物附着了主人公的主观情感,景物皆“着我之色彩”。那么,何种镜头适合表现“无我之境”呢?同样是在《东风第一枝》中,为表现大豆丰收,片中有一段40秒左右的大全景镜头,用以表现稠密接天的豆苗、高粱等农作物丰收的场景,配之以笛子、板胡、扬琴等悠扬的合奏音乐,摇镜头如入无人之境,较好地完成了这一段落的写意使命。相对于其他运动方式,大景别的摇镜头往往更容易表现王国维所说的“无我之境”。当然,大景别的固镜也可以起到相同的效果,这样的固定镜头应该像古代的山水画卷一样意境悠远。

相对于镜头外部运动而言,镜头的内部运动更为多变。被摄主体的运动除了人以外,还有景物,比如云朵飘荡,日出日落的延时画面,还比如风霜雨雪的运动状态以及受自然现象影响的人物、动物、植物的运动等。这些现象在造境过程中也是不容忽视的。古代的绘画作品虽然都热衷于动态场景的捕捉,比如《韩熙载夜宴图》《清明上河图》,但是这些绘画作品都无法达到电影捕捉动态场景的肖似程度。《刘巧儿》片中为象征男女主人公团圆的喜悦,赵振华唱出“十五的月亮圆又圆”,镜头中一轮圆月周围有几片云朵飘过,这种云月相映的意境是靠镜头中云朵的运动辉映而成的。同样是在这部电影中,赵振华为了营救被困的巧儿月夜赶往乡政府,导演在这场戏中安排了一场大风,狂风吹动着花草树木以示情况紧急,不仅如此,这场戏还运用了平行剪辑的手法,赵振华赶路的镜头与巧儿被困的镜头相互切换,被锁屋中的巧儿背对镜头,摄影机拍到花棱窗户外面树叶飘摆,巧儿唱出:“只有窗外月儿明……”创作者通过镜头中景物的运动加快了节奏,同时又渲染出了一种月圆之夜活泼灵动的意境美感。

就评剧电影来讲,镜头运动在创造意境方面最显著的功绩无疑是运动的镜头记录下戏曲演员曼妙挥洒的身姿。戏曲演员的程式化表演作为主要表现对象出现在影片中,《花为媒》《三勘蝴蝶梦》《小姑贤》等舞台表演痕迹较多的传统戏的机位往往不是水平的,为了较为全面地记录演员的“手眼身法步”,镜头往往略低于人物而下倾俯拍,这样一来演员的碎步、卧云等动作就会被镜头捕捉下来从而达到完整记录戏曲艺术精髓的效果。如此一来,镜头内部运动——演员的顾盼神飞加上镜头本身的运动——摄影机的摇摆纵横使得评剧电影活泼玲珑,意境翩然。典型的段落例如:《花为媒》的“罗帕定情”和“花园”,《三勘蝴蝶梦》的“包公梦蝶”……至于戏曲演员的程式化表演作为意境产生的又一重要元素,它本身属于意境生成机制的范畴,我们在下面节次中再加以论述。

(二)留白:背景的纯化

“空白”是中国艺术意境空间结构的又一构成因子。马远、夏珪的“马一角,夏半边”就是典型的绘画空间留白。电影与绘画的技法是不尽相同的,宣纸上画笔不到之处就是留白,而摄影机面对的是客观实在物,是不能与画笔等同的。那么电影如何制造空白以形成意境呢?电影镜头中的背景单纯化以后,空白自然就产生了。“我们发现电影大师们采取的策略是背景的单纯化处理。所谓背景的单纯化,包括两个层次:一是故事发生的整体空间环境的单纯化,二是画面背景的单纯化。”

图3 《秦香莲》中干净的街道

由于评剧作为戏曲艺术本身存在假定性,评剧电影的制景自然也就相对简单了。为了突出演员的表演,《秦香莲》的驸马府、开封大堂、街道都极为单调。秦香莲母子三人被陈世美赶出驸马府,在店家张元龙的带领下来到东京汴梁的街道上,这是一个大全景固定镜头,街道上除秦香莲母子三人与张元龙以外空无一人,前景是一座石牌坊,后景是一座石牌坊和天空,空中只有几朵浅淡的白云,画面最右侧是一棵古意十足的苍松,俨然一幅《松下问道图》。如果主人公所处的空间极为复杂,意境美感就会随之减弱,这就是空白的妙处之所在。与《秦香莲》一样,《三勘蝴蝶梦》的整体空间也极为单纯。“包公梦蝶”一场的前景是一块假山石,背景只有一座花亭、一棵芭蕉、几株矮丛,再加上雾霭的铺陈,濡润得这场戏如水墨画一般疏影寥落,意境横生。

图4 《林则徐》孤帆远影碧空尽

画面背景的单纯化是电影镜头留白的又一方法。上述提到的“包公梦蝶”中利用雾气充斥画面就可以纯净局部画面,还有《东风第一枝》开场的下雪,也是纯净画面背景的办法。除此以外,直接选择天空、水面、墙壁等单纯的背景也是不错的办法。《刘巧儿》的第一场中多处镜头天空与水面的比例是多于百分之五十的。当主人公走上小桥时,镜头变为仰拍,天空映衬下的巧儿更加活泼美丽。当她走下小桥时,俯拍镜头下水面又成为背景。不仅如此,导演还特地拍摄了巧儿临水自照的倒影。

到底是何种原因使得自古以来的诗人、画家痴迷于留白呢?这根源于佛、道理论中“空”的思想,《道德经》第十一章:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”《心经》中的“色空”观念也是这个道理,之所以“色即是空”,是因为“有生于无”。正是这种思想影响着古代先民的日常审美,这种实用主义的方法论又逐渐顺延至艺术领域,因此,中国传统艺术无论绘画、诗词、戏曲都有意识地在留白上大做文章,以求达到笪重光所说的“无画处皆成妙境”的效果。说到此,中国电影史上永恒的段落——《林则徐》“送别”一场的“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”的诗、画、影三位一体的电影镜头一定会闪现出来,大家之所以对此印象深刻,正是留白起了关键作用。

(三)评剧音乐的听觉感染力

评剧电影的镜头运动、留白等属于镜中的视觉要素,而评剧电影镜中最重要的听觉要素首当其冲的应该是以唱腔、板式为代表的评剧音乐。评剧和其他地方戏曲一样使用民乐伴奏,主要伴奏乐器除梆子、锣、鼓、镲以外还有板胡、琵琶、阮、笙、笛子等。“评剧艺术以冀东莲花落为原型,在历史的发展中呈现了不同的表现形式,由最初的单一性民歌小曲的说唱艺术,经由板式、唱腔、调式等各个方面的改变和创新,……最后在大悲调、小悲调、正调、反调等唱腔的出现等这一系列的革新与改变,使得评剧艺术真正成为一门新的剧种。”评剧音乐在电影意境营造这一方面有着突出贡献。下面仅对这一时期评剧电影中典型意境段落中的板式、曲牌、唱腔等音乐元素进行简要分析。

《丝线姻缘》“磨坊”一场戏中白玉姐演唱的“反调慢板”对于营造凄楚悲凉的意境是有明显促进作用的。反调是在正调基础上通过转调化用而来的,“反调慢板”抒情性较强,适于表现主人公哀婉悲伤的情绪,被抢入太师府的白玉姐暗夜之中在磨坊推磨,窗外斜月高悬,痛母思弟的她用反调唱出:“听更鼓响三声,夜静风凉,冷飕飕磨坊里无限凄惶。悲切切痛亡母无人埋葬,孤单单抛小弟绝路彷徨……夜深沉风阵阵,灯影儿摇晃……”这场戏中反调音乐一起,镜中悲伤的情绪瞬间随其流入,伴随着缓慢的推摇镜头以及弯月、油灯、石磨等古典意象的加入情绪逐渐低沉,在唱词叙事兼写意的推动下悲凉意境很自然地就传达到了观众心中。与反调这种营造悲凉情绪的板式相反的曲调是“喇叭腔”。评剧的“喇叭腔”具有欢快滑稽等特点,早先是专为小花脸等丑角伴奏的曲调,比如《老妈开嗙》中的丑角傻柱子。后经新凤霞和琴师的改良,喇叭牌子成为评剧的一种适用于表现喜庆、欢快的表演场面的特殊曲牌。在《刘巧儿》中有一段非常著名的喇叭腔“小桥送线”,嘀嘀嗒嗒的喇叭腔加上新凤霞轻盈闪耀的动作配之以小桥流水的优雅,杨柳垂丝的盎然共同生发出一种清新喜悦的意境。

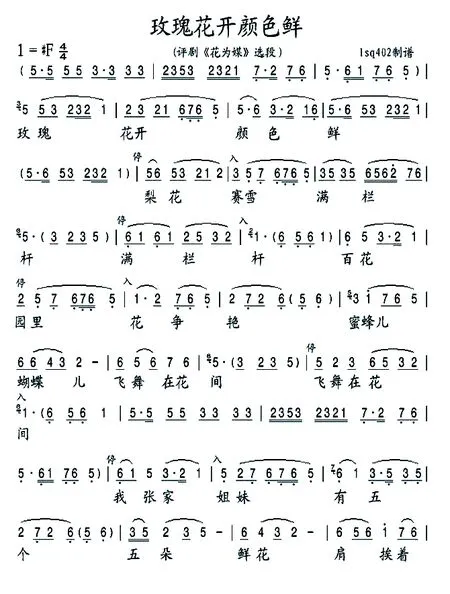

图5 《花为媒》“蜻蜓调”曲谱

除反调、喇叭腔以外,“大安板”在抒情写意方面也有其独特的妙用。这一板式只是节奏舒展,并不像反调和喇叭腔那样有明显的情绪指向。在评剧《金沙江畔》“高原风景”一段唱腔中,大安板结合唱词塑造了高远辽阔的意境,而在《包公赔情》开场唱段中,这一板式与唱词结合又成为叙述性板式,用以表现包嫂居家娴静的生活状态。而在评剧电影《秦香莲》的开场,“千山万水来到京城”的前奏就是大安板,这一板式与片中的母子三人、荒草坡、大柳树以及唱词共同书写了一种长途跋涉风尘路远的意境。这里颇为值得一提的是秦香莲的扮演者小白玉霜,她在这段唱腔中运用柔和的“面条腔”,演唱低回婉转如泣如诉,她的唱腔有很强的抒情写意魅力。与小白玉霜同一时期的新凤霞也是一位卓著的评剧艺术家,她在电影《花为媒》张五可出场的唱段中运用了“蜻蜓调”,这是她在演出《调风月》时创造的新调式,在《花为媒》中她在原蜻蜓调基础上使用了双板打法并对原调进行了适当增删,由于唱词是“玫瑰花开颜色鲜,梨花赛雪满栏杆……”所以这一调式也叫“玫瑰调”。在这段唱腔中新凤霞的“新派”“疙瘩腔”十分灵动,配合着蜻蜓调的轻快节奏把少女张五可天真活泼的形象表现得十分到位。此外“蜻蜓调”还有一种“以乐景衬哀情”的作用,在这段中,张五可的演唱表面上是在称赞百花盛开,而实际上是怕“春去百花残”,古代少女伤春悲秋的情绪蕴藏在了蜻蜓调和新凤霞浓浓的鼻腔共鸣之中。《丝线姻缘》中的“游园”一场的“蜻蜓调”也是这个作用,其意境生发过程也就不在话下了。

“乐者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。……凡音者,生人心者也。情动于中,故形于声,声成文,谓之音。”音乐与人与物不可分割,在这一时期的评剧电影中,评剧音乐与其他境语因子一样只有和谐统一在一起才能产生意境,因为音乐本身属于一种“结构性空白”,在电影这门视听的时空艺术当中,它只有与演员的表演、台词、景物结合在一起才能产生独特的电影意境。

三、意境的生成机制:虚实相生

电影意境的生成机制简言之:虚实相生。话虽如此,但电影意境的生成机制在程序上却比其他艺术门类要繁复得多。诗词、绘画、摄影等艺术意境的生成也需要虚实相生,而电影意境却包揽了这些艺术意境,评剧电影又更进一步地囊括了戏曲艺术的写意性表演。所以,评剧电影意境的生成至少应包含三个方面:戏曲艺术的写意化表演、电影艺术的虚实统一和戏曲与电影虚实结合的渗透过程。

(一)根植于戏曲的写意化表演

严格意义上讲,戏曲艺术的写意化表演不应该纳入电影艺术范围,但评剧电影中的戏曲表演又客观存在于镜头之中,而且这种独具东方神韵的表演又贯穿全剧,所以,评剧电影意境的生成着实离不开写意表演。戏曲艺术的写意化表演包括程式化与虚拟性两个方面。“虚实结合,形神兼备,设身处地,似我非我”,这是中国戏曲艺术的精髓所在。面对中国戏曲,布莱希特这样的戏剧大师都曾心悦诚服地认为西方戏剧的写实化表演相较于戏曲的虚拟性表演略显虚伪。关于戏曲写意化表演的论述文章层出不穷,下面仅对“十七年”时期评剧电影写意化表演形成的意境段落进行探讨分析。

《花为媒》“花园”一场中的“报花名”是新凤霞、赵丽蓉两位艺术家共同完成的。当新凤霞饰演的张五可唱出“出水的荷花亭亭玉立在晚风前”的时候,新凤霞打开绒扇做了一个三百六十度转身,随即绒扇掠过脸颊半含半露,刚出水的荷花“粉面含羞”的状态就表现出来了。当轮到赵丽蓉饰演的阮妈报花名的时候,“头上顶着荷花,花底下生藕”这一句赵丽蓉右手旋出手绢,左手用烟袋杆一顶,手绢打着旋儿落在烟袋上,仿佛荷叶凋零一般,正所谓叶凋而藕生,这两个连续的动作把荷花从夏季到秋季的生长过程都表现出来了。戏曲表演的虚拟性令人叹为观止。而这些虚拟的舞蹈动作之所以能一气呵成地呈现给观众,更离不开云手、反手、卧云等这些戏曲程式化动作。因为评剧和京、昆等历史悠久的剧种所不同的是:为了使表演更能为寻常百姓所接受,评剧演员有意识地摒弃了一些繁复的程式动作,可以这样说:评剧的程式化与虚拟性二者是合二为一的。

《三勘蝴蝶梦》“包公梦蝶”一场中蝴蝶是由真人穿上特制服装装扮而成的,几只“蝴蝶”通过:卧云、燕翻身、跟头等戏曲程式动作演绎蝴蝶翩翩飞舞的动作。人物之所以能扮成蝴蝶是戏曲的虚拟性和假定性使然,当然,“梦蝶”这场戏还没有将虚拟性发挥到极致,大家熟知的京剧《拾玉镯》中的“绣花”“喂鸡”的情状全是演员通过程式动作完成的。在这一时期的评剧电影《小姑贤》中也有一段这样的程式动作,就是小姑(妹妹)给哥哥示范嫂子挨打的动作状态,演员手上只有一方手帕,其表演却惟妙惟肖,观众一看就明白其中的含义。

戏曲的写意化表演本身就是虚实结合。即便是程式动作完全不依赖道具那也需要活人来表演。不仅如此,戏曲的舞蹈动作比如卧云(鱼)、燕翻身等好多都是从动物身上模仿化用过来的。总之,虚实结合是戏曲写意化表演的根本性步骤,由虚实结合而衍生出的虚实相生是戏曲电影意境的最终生成机制。

(二)电影艺术的虚实统一

电影是一门务实的艺术,但它也有务虚的一面。值得注意的是电影务虚的一面并不直接体现在电影表层,它并不像戏曲一样直接通过虚拟的表演完成写实任务,也不像绘画那样直接在画卷上留白而求得“无画处皆成妙境”,电影的留白是“结构性空白”,它虚的一面往往隐含在剪辑、运动方式、光线、色彩、音乐等视听元素身上。由于电影镜头中必须有实在的被摄主体,而镜头的剪辑、变焦、色彩又是实在的技术手段,所以受众很难从中感受到虚的一面。

《东风第一枝》中“凤英回社”一场中,王凤英如数家珍地夸赞村中的景色之美,镜头是通过截取杨柳、杏花、小桥流水等优美镜头来协助造境的,这种拼贴式的剪辑本身就有虚的一面——它改变了景物的存在状态,使得原生的景物蒙上了创作者的思想情感,这能说不是一种虚的体现吗?与这个场景相类似的还有《刘巧儿》的开场,为了配合巧儿少女缠绵的情绪特征,导演把河水荡漾的景色与主人公的中景镜头剪辑在一起,随着意境的萌生,仿佛镜头都与巧儿拥有了一样的情感。在这个场景中,摄影师多次使用前实后虚的摄影技术,并把正面光调得十分白亮,使得画面中的景物都呈虚化状态,除了巧儿的少女脸庞,四周都成了虚境,这种突出主体的方法与镜中景物十分自然地统一在了画面中,观众的意识已经完全忽略了它的存在,认为电影中主体本身就应该被表现,被突出,因此观众就把这层虚境给忽略了,并认为这才是实景,不然镜头主体杂乱会造成表意不明。可见,电影的“虚”是被观众长久以来形成的有关电影的审美经验所掩盖或者忽略了。

上面所说的基本都是剪辑原因造成的虚,那么长镜头能产生虚境吗?长镜头中的虚境主要表现在叙事、音乐等历时性因子上面。《东风第一枝》中有两个持续时间较长的庄稼苗与蓝天两分的大全景摇镜,镜头中的音乐一起,喜悦之境方出,如果没有音乐,这两个长镜头就变得尤为客观,这是音乐这种“结构性空白”加上长镜头的实景方使得恬然喜境活现于片中。除此以外,这种喜悦的意境还得益于叙事,叙事是电影意境产生的物质性因子,电影中,在叙事的层层递进之下,观众与剧中人物所期待的大豆高产目标随着两个长镜头的有力铺陈已经指日可待了,在这里叙事随着时间的推进已经转化成了一种情绪,这种情绪与音乐、镜头运动、被摄物一起催化着电影意境的萌生。

(三)戏曲与电影虚实相生的互文照应

与电影的务实性相比,戏曲本质上是务虚的艺术。尽管二者内在体系中均存在着各自的虚实结构,但总体来说电影重“实”,戏曲重“虚”已是不争的事实,正是这种特性使得二者以互文的形式彼此照应,相得益彰,逐渐形成了一种中国特有的艺术片种。如果将评剧电影作为一个整体进行剖析的话,其中的虚实关系不能机械地两分为戏曲的“虚”与电影的“实”,如果这样的话,戏曲电影这一特有片种将不复存在而完全沦为舞台纪录片了。之所以这样说,是因为当摄影机对准戏曲演员进行电影创作活动的时候,戏曲演员将和电影演员一样,这种虚拟性表演是作为一种客观实在存在于镜头之中的,镜头记录的戏曲之“虚”已经成为电影之“实”。这是一种更广义的虚实结合,甚至可以说从根本上还是戏曲艺术本身的虚实结合,而不是戏曲电影的虚实结合。

在戏曲电影中,真正的虚实结合体现在戏曲艺术对于电影的诗意化渲染和电影艺术对于戏曲舞台的重新摆布。前者主要体现在唱词上,后者主要通过布景表现出来。题旨所限,我们仍然在意境范围进行讨论。戏曲通过唱词叙事、抒情,而单纯的电影故事片则不然,所以,戏曲与电影结合之后,电影银幕必须像适应戏曲表演一样适应戏曲唱词。而戏曲唱词作为虚境影响着电影实境,二者一虚一实相互配合,虚实相生,意境始成。反过来讲,电影的道具、布景要比戏曲舞台复杂得多,因此戏曲表演也必须像适应电影镜头一样适应电影的写实化布景,戏曲演员的虚拟化表演立于电影实景之中,虚实结合,境界方出。

李渔说:“文字之最豪宕、最风雅、作之最健人脾胃者,莫过填词一种。若无此种,几于闷杀才人、困死豪杰。”王国维意境理论的集大成之作《人间词话》研究的主体就是诗词。可见,诗词是可以自成境界的,在戏曲电影中,唱词本身就是诗词的活体,然而,在评剧电影中唱词虽然自成境界,但它却是电影意境中不可分割的一部分,它是需要配合演员表演和镜头调度的。在意境生成过程中,无论虚境还是实境都必须含情,情是沟通所见之景物与意境的唯一渠道。如果欣赏者心中无情,或心不在焉,意境是无法直逼内心的。而情又是不唯物的,所以把握情的最直接方式就是唱词的抒情写意。王国维认为在诗词创作上:“有造景,有写境,此理想与写实二派之所由分。然二者颇难分别。因大诗人所造之境,必合乎自然,所写之境,必邻于理想故也。”这一观点放在靠唱词取胜的戏曲电影意境中也颇为适合。《秦香莲》开场四句:“千山万水来到京城,也不知我的丈夫身在何存,日末黄昏天色晚,借宿一宵明日再寻”,这几句唱词配上镜中秦香莲母子三人和荒草丛生掩映之下的大柳树十分自然地表现了一种跋山涉水的凄楚之境。几句白描的唱词宛然天成,颇有“造境”风采。《三勘蝴蝶梦》中“包公梦蝶”一场的四句唱词“绿草如茵柳丝长,春风拂面满园香。一座花亭临风敞,又只见蜘蛛亭角藏”配之以花亭、芭蕉、假山石等意象有明显的人工痕迹,但这几句唱词又与布景十分相合,颇得“写境”心裁。不得不承认的是,这一时期的评剧电影中“写境”的唱词较多,而且多是“有我之境”,比如《花为媒》花园一场中“百花园中春意闹,万态千姿难画描。虽然是花开颜色好,看来你人比花更娇”;《刘巧儿》开场中“桥下流水日夜忙,源源不断千里长,我的心就好比流水一样,无形的线儿牵向远方”……这也是唱词与传统的诗词本质性区别的体现,戏曲唱词需要在抒情的同时叙事,尤其是评剧与京昆的唱词相比应更加简练直接,这也是评剧这一剧种的特性使然,再加上评剧电影的电影特性要求,使得唱词又要承担对白、独白、旁白等任务,所以唱词大都目的性较强,越是如此,无形中越是增加了唱词的分量,唱词对于电影叙事抒情的诗意化渲染也就越是突出,唱词的虚境也就越能与电影实境配合得更为紧密,最终达到虚实相生的造境目的。

电影对于戏曲舞台的影响也是非同小可的,就戏曲舞台经由电影美工师重新摆布以后对造境的影响这一点刘彤在他的论文《从舞台到银幕——戏曲电影艺术简论》中有过非常精彩的论述:“在影片《花为媒》中,李月娥的出场就完成了以布景达到推动戏剧故事发展的目的。画面上先出现了一层淡橘色的纱帘,帘内隐约可见一女子,画面外是李月娥的一段演唱。透过朦胧的轻纱,我们可以看到她放下手里的花绷,缓缓立起,边唱边掀起一面纱帘,一个人物特写,给人一种‘美人卷珠帘’的古典美,随着唱段的深入,我们体会出了月娥对表弟王俊卿的相思之情,含羞待涩慢卷珠帘的画面再配以演员字正腔圆的演唱,让观众体会出少女的婉转、羞涩、甜蜜的种种感情,也为故事的发展做了相应的交代。薄薄的轻纱,淡雅的颜色,美人卷纱帘的身段动作,很好地将戏曲艺术元素和电影表现手法融汇在一起。因此,戏曲电影布景的设计,并不是单纯为了布一个景,而是为了借景生情,以情动人。”这一情景若是放在戏曲舞台上就大不相同了,通过上述分析不难看出,李月娥的绣房是层次分明的,戏曲演员在一种不同于舞台的实景中闪展腾挪,进行虚拟化表演从而生发的“美人卷珠帘”的意境是靠戏曲与电影两种艺术各自的虚实要素相互结合而产生的。在这一时期的评剧电影中,这样的案例也是最多的,《三勘蝴蝶梦》中“法场”一场的前奏王师娘有一大段演唱,演员身穿腰包表演星夜赶路的场面,舞台上一般不会出现风,而电影中不仅出现了风,还出现了柳树等参照物,这样的实景加之主演鲜灵霞精湛的戏曲功法,使得急切的情绪骤现于银幕。总之,当电影的实景渗入戏曲的虚境之中,无论是表演还是场景都会体现出电影与戏曲虚实相生的过程。这看似是一种很自然的状态,其本质上是戏曲与电影结合以后创作者潜意识之中的目的性体现。

结语:评剧电影——“中国电影学派”的类型例证

无论如何,“十七年”时期的电影创作已经成为历史,“十七年”评剧电影更是这一时期电影创作大潮中的一朵小浪花,若非出于挚爱或机遇偶然也许它将被永久淹没在历史长流之中。今天我们反观这一电影类型的形态特征,从中找寻的不仅是历史的精彩片段,更重要的是照进现实,展望中华人民共和国百年大计文化艺术事业的美好未来。

今天的电影美学研究重心仍然是西方,因此西方美学也一直主导着电影美学的发展,这致使中国学者研究中国电影也亦步亦趋地蜷首于他人。需要深刻反思的是,研究中国电影完全脱离中国本土特定文化,无视中国古典美学是不利于构建我们自己的学术体系的,尤其是不利于“中国电影学派”的构建。正如陈吉德教授所言:“当下,包括电影理论在内的中国学术研究在很大程度上存在着崇洋媚外的心理,偌大的中国学术界几乎沦为西方理论的跑马场。构建中国电影学派,无疑要广泛涉猎中国传统文化中重要的美学、哲学、文学、艺术、社会学、历史、宗教等理论知识,这将促进中国电影研究形成具有中国特色的话语体系。”

自2016年“中国电影学派”被作为一个学术理念首次提出到2017年10月31日北京电影学院成立“中国电影学派”研究部至今,关于中国电影学派理论商榷探讨的文章层出不穷,但十分遗憾的是,大多数文章都停留在了自说自话,类同质同的层次上。虽然大多数学者在理念上对中国电影学派这一顶层倡导持认可态度,但关于这一流派构成的具体理论我们只有一个远树清描的轮廓,甚至有些学者持观望态度,对此不置可否。要想着实推进中国电影学派的构建,我们必须有的放矢地梳理出我们自己的理论例证、类型例证。

长期以来,我们只拿出中国动画片这一孤例来疏证“中国电影学派”之所然,但孤证不立。美国电影类型片就是好莱坞电影派系最详尽的类型例证。中国电影虽不可亦步亦趋,但在学派体系大厦构建过程中,从理论角度梳理出具有中国气派的片种,亦是其当仁不让且恰如其分的历史使命。水墨动画片、武侠片、戏曲片是中国电影所特有的片种,这早已为世人所认可。评剧电影虽然是戏曲电影的一种,但将它作为一个小的类型进行研究是对戏曲电影类型研究更加具体的方式。在目前的研究现状下,专门研究评剧电影的论文属于空白。用“意境说”这一传统理论研究评剧电影,能从侧面提供中国电影学派的类型例证,这是一种直接而有益的探索。“用我国传统美学的‘意境’说来研究电影,不仅是可能的,也是必要的——尤其是在电影正越来越成为一种娱乐工具的时候。”因此,无论就国际大环境而言,还是从中国本土角度出发,从理论层面对水墨动画片、武侠片、戏曲片等中国特有的类型电影进行价值论证,这将是今后学派构建的一项重大课题,也是世界学者所期待和瞩目的。

“高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之”。