rt-PA静脉溶栓治疗缺血性脑卒中后出血风险的相关性研究

2020-11-28瞿启飞

瞿启飞

【摘要】 目的 研究重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)静脉溶栓治疗缺血性脑卒中的疗效及出血风险情况。方法 80例缺血性脑卒中患者作为研究对象, 按照治疗方式的不同分为治疗组和对照组, 每组40例。治疗组采取rt-PA静脉溶栓治疗, 对照组给予降低颅内压、调整血压、脑保护剂、抗血小板聚集、抗凝等常规治疗。比较两组治疗前后美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、Wahlund改良脑白质疏松分级量表(ARWMC)评分、改良Rankin(mRS)评分和空腹血糖(FBG)水平;分析皮肤黏膜出血、上消化道出血、泌尿道出血、颅内出血与NIHSS、ARWMC、mRS评分及FBG水平的相关性。结果 治疗前, 两组NIHSS、mRS、ARWMC评分及FBG水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组NIHSS、mRS、ARWMC评分及FBG水平均低于治疗前, 且治疗组NIHSS评分(5.74±1.38)分、mRS评分(1.21±0.52)分显著低于对照组的(6.91±1.24)、(1.96±0.48)分, 差异有统计学意义(P<0.05);两组ARWMC评分及FBG水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。NIHSS评分、mRS评分及FBG水平均与皮肤黏膜出血、上消化道出血、泌尿道出血、颅内出血发生率呈正相关(P<0.05), ARWMC评分与颅内出血发生率呈正相关(P<0.05)。结论 rt-PA靜脉溶栓治疗缺血性脑卒中有较好疗效, NIHSS、ARWMC、mRS评分及FBG水平均与患者出血风险呈现较高的相关性。

【关键词】 重组组织型纤溶酶原激活剂;脑卒中;出血风险;卒中预后

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.29.023

脑卒中作为急性脑血管疾病, 具有较高的死亡率, 是一种因脑部血管突然破裂或阻塞使血流不能流入大脑而引起的脑组织损伤[1]。有关资料显示, 我国有不少于700万的脑卒中患者, 其中65%为缺血性脑卒中, 不断攀升的卒中事件及死亡率不仅严重影响个人生活质量, 还给我国社会卫生系统带来严重负担[2]。中国国家卒中登记数据库显示, 我国仅1.6%的住院脑卒中患者最终得到rt-PA静脉溶栓治疗[3]。因此, 增加临床对rt-PA静脉溶栓出血风险的研究具有重要意义。本研究选取本院收治的80例缺血性脑卒中患者作为研究对象, 研究rt-PA静脉溶栓治疗缺血性脑卒中的疗效及其出血风险的相关因素, 现将结果报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选择2017年10月~2019年10月本院收治的80例缺血性脑卒中患者作为研究对象, 按照治疗方式的不同分为治疗组和对照组, 每组40例。治疗组男23例, 女17例;年龄65~78岁, 平均年龄(69.47±15.42)岁;发病至治疗时间1~4 h, 平均发病至治疗时间(2.36±1.61)h;合并症:高血压17例, 糖尿病11例, 高脂血症9例, 其他慢性病3例。对照组男21例, 女19例;年龄65~80岁, 平均年龄(70.01±14.71)岁;发病至治疗时间1~4 h, 平均发病至治疗时间(2.29±1.74)h;合并症:高血压19例, 糖尿病10例, 高脂血症7例, 其他慢性病4例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。本研究经本院伦理委员会审核并批准实行。

1. 2 方法 对照组给予降低颅内压、调整血压、脑保护剂、抗血小板聚集、抗凝等常规治疗。治疗组采取rt-PA静脉溶栓治疗, 在脑卒中发病4.5 h内给予rt-PA(德国勃林格殷格翰公司, 规格:50 mg/支)静脉溶栓, 先将rt-PA用50 ml无菌注射水进行溶解, 混匀后取总剂量的10%进行静脉推注, 约1 min完成, 剩余的90%稀释后持续静脉滴注60 min;注入24 h内每隔1 h监测一次患者生命体征, 并禁止使用抗凝抗血小板制剂;24 h后未发现出血可给予口服拜阿司匹灵100 mg+氯吡格雷75 mg, 1次/d, 服用14 d。

1. 3 观察指标及判定标准 ①比较两组治疗前及治疗7 d后NIHSS评分、ARWMC评分、mRS评分和FBG水平, NIHSS评分包括11个项目, 总分为42分, NIHSS≥21分表示严重卒中, 评分越高表示卒中程度越严重;ARWMC评分参照治疗前后的磁共振成像检查结果进行评估, 对大脑两侧半球额叶、顶枕叶、颞叶、幕下区域、基底节区区域损害情况进行评估, 总分为30分, ARWMC>10分表示中度脑白质疏松, 评分越高表示脑白质疏松程度越严重;mRS评分参照患者行动能力进行评价, 总分为6分, mRS评分≤2分表示预后良好, 6分表示死亡, 评分越高患者行动能力越差;抽取患者治疗前及治疗7 d后空腹静脉血, 离心后采取葡萄糖氧化酶法对FBG水平进行测定, 仪器为日立7060型全自动生化分析仪, 试剂盒购自上海复星长征医学科学有限公司。②分析皮肤黏膜出血、上消化道出血、泌尿道出血、颅内出血与NIHSS、ARWMC、mRS评分及FBG水平的相关性。

1. 4 统计学方法 采用SPSS22.0统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s) 表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。相关性采用Spearman相关分析。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

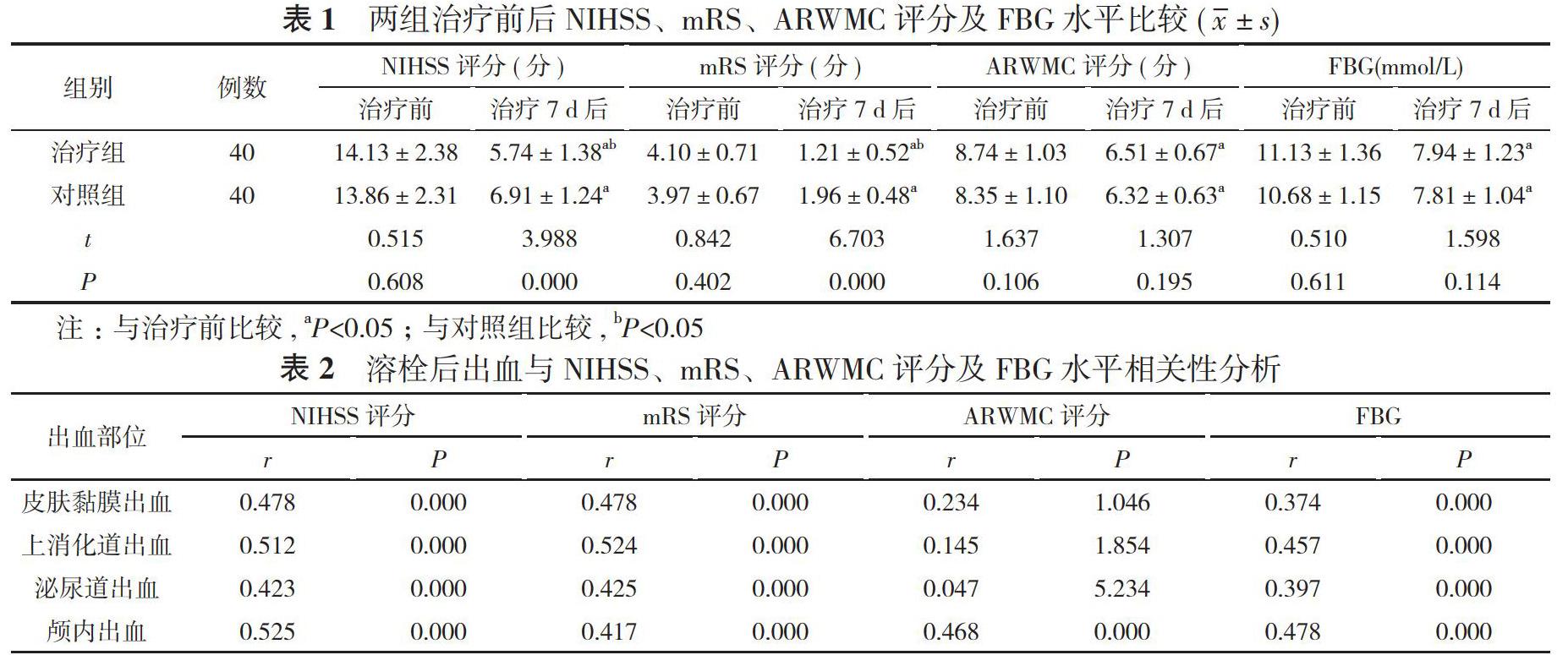

2. 1 两组治疗前后NIHSS、mRS、ARWMC评分及FBG水平比较 治疗前, 两组NIHSS、mRS、ARWMC评分及FBG水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗7 d后, 两组NIHSS、mRS、ARWMC评分及FBG水平均低于治疗前, 且治疗组NIHSS评分、mRS评分显著低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05);两组ARWMC评分及FBG水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2. 2 溶栓后出血与NIHSS、mRS、ARWMC评分及FBG水平相关性分析 NIHSS评分、mRS评分及FBG水平均与皮肤黏膜出血、上消化道出血、泌尿道出血、颅内出血发生率呈正相关(P<0.05), ARWMC评分与颅内出血发生率呈正相关(P<0.05)。见表2。

3 讨论

缺血半暗带理论作为溶栓治疗的前提, 对指导rt-PA静脉溶栓治疗缺血性脑卒中具有重要意义[4]。当脑动脉闭塞后, 脑组织对缺血的耐受性受限, 缺血中心区和周围的缺血半暗带区域因脑组织缺血而形成, 当缺血程度加重、缺血时间延长时, 缺血半暗带会随中心坏死区的扩大而减小。溶栓治疗则是通过溶解血栓来疏通闭塞脑动脉, 从而恢复梗死区血液供应, 挽救缺血半暗带。rt-PA作为静脉溶栓药物的一种, 有较强的溶解血栓能力, 而且半衰期短, 对机体凝血系统影响较小[5]。而溶栓治疗引起的出血作为影响患者预后的重要因素, 需要加大相关临床研究以对改善溶栓治疗患者预后做出进一步指导。

本文研究结果显示, 治疗后, 两组NIHSS、mRS、ARWMC评分及FBG水平均低于治疗前, 且治疗组NIHSS评分、mRS评分显著低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05);两组ARWMC评分及FBG水平比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。由此提示溶栓治疗可更好的改善患者神经功能及日常活动能力。NIHSS是反映脑卒中患者神经功能的重要评估方法, 分值越高表明患者脑缺血情况越严重。mRS常用来评估患者预后行为能力的恢复, ≤2分表示患者预后良好, NIHSS、mRS评分的降低提示rt-PA静脉溶栓良好的治疗效果。ARWMC评分是用来评估患者脑白质疏松程度的, 脑白质疏松一般被认为是由慢性缺血、脑灌注不足引起的脑器质性病变, 不仅会引起老年人痴呆和认知功能减退, 还可能与脑卒中患者溶栓后出血性转化有关。同时静脉溶栓可能使得血糖升高, 从而增加出血风险, 但本次研究显示, rt-PA静脉溶栓后脑白质ARWMC评分及血糖均降低。

NIHSS、mRS评分及FBG水平均与皮肤黏膜出血、上消化道出血、泌尿道出血、颅内出血发生率呈正相关(P<0.05), ARWMC评分与颅内出血发生率呈正相关(P<0.05), 提示NIHSS、mRS、ARWMC评分及FBG水平均对静脉溶栓后出血有一定预示作用。对于溶栓后颅内出血, 主要会对患者神经功能产生较大影响, 因此患者溶栓后意识状态、瞳孔和肌力變化对预测出血有重要作用[6]。患者出血时会严重影响神经功能, 并且可能对呼吸道、消化道及泌尿道造成一定影响, 从而影响患者活动能力。脑白质疏松会影响患者血管内皮功能, 从而增高患者血-脑屏障通透性, 从而增加患者颅内出血风险。

综上所述, rt-PA静脉溶栓治疗缺血性脑卒中临床疗效显著, 可明显改善患者神经功能及行为活动能力, 其出血风险与NIHSS、mRS、ARWMC评分及FBG水平密切相关。

参考文献

[1] 兰天, 呼日勒特木尔. 脑卒中流行病学现状及遗传学研究进展. 疑难病杂志, 2015, 14(9):986-989.

[2] 涂雪松. 缺血性脑卒中的流行病学研究. 中国临床神经科学, 2016, 24(5):594-599.

[3] 赵艺皓, 吉训明, 杨莘. 缺血性脑卒中患者溶栓院内延迟现状及其影响因素研究进展. 中国护理管理, 2016, 16(1):103-107.

[4] 温家华, 刘洋, 魏淼, 等. 全脑CT灌注参数快速评价脑梗死核心及缺血半暗带. 中国医学影像技术, 2015, 31(6):821-825.

[5] 贺利峰, 王亚仙, 王庄. rt-PA静脉溶栓治疗急性脑梗死的临床研究. 心脑血管病防治, 2014, 14(6):468-469.

[6] 朱润秀, 袁军, 李攀, 等. 急性脑梗死静脉溶栓后脑出血转化的相关因素分析. 北京医学, 2016, 38(5):429-432.

[收稿日期:2020-06-24]