教养方式、自尊对问题青少年应对方式的影响

2020-11-27朱亚琪

朱亚琪

(淮北师范大学教育学院 安徽 淮北 235000)

王灿等人将应对方式定义为当人们在日常生活、学习、工作中遇到困难时所采用的认知和行为方式,即个体应对突发状况及应激状态时使用的一种内源性的资源。[1]Folkman等人将其分为积极应对方式及消极应对方式。积极应对方式是指通过自身的努力或者获取外部力量支持,直接地面对问题和困扰,并主动积极地处理困难和挫折,是内控者常用的应对方式[2];消极应对方式对应的是通过逃避、放弃等一系列的消极手段,暂时地消减挫折及困难带来的不良影响,是外控者经常使用的应对方式。长时间地使用消极应对方式,会使个体产生习得性无助,累加困难所带来的心理压力。甚至达到一个阈值时,会使个体心理崩溃或者做出一系列不为社会所接受的问题行为。[3]因此,积极应对方式是人们应具有的一种健康的应对方式,消极应对方式则应尽力避免。

家庭、学校、社会都是影响青少年应对方式的关键因素。目前,已有研究证明家庭中的父母教养方式会对青少年的应对方式产生影响。[4]目前,关于教养方式对应对方式的影响研究多集中于普通人群,对问题青少年的研究并无先例。问题青少年是指不能遵守家庭、学校及其他社会组织的内部规定,并在心理或生理上产生一系列困扰的人群。[5]这里将问题青少年定义为经常性逃学、辍学、偷窃,以及打架斗殴等一系列扰乱社会公共秩序,但不构成重大违法犯罪的青少年人群。相对于父亲,子女与母亲之间的关系更为密切[6],母亲的教养方式与青少年自尊程度的高低也是息息相关的[7]。自尊的形成可追溯到幼年时期,影响自尊一个重要的因素是他人对自己的评价和反馈。父母是孩子幼年期接触最多的人,因此,他们对子女的态度是影响子女自尊水平的关键因素。以问题青少年为被试,探究自尊是否在“母亲教养方式对问题青少年应对方式的影响”中起中介作用,确定母亲教养方式对问题青少年的应对方式的具体影响及作用机制,以期引导问题青少年面对困难和挫折时所采用的应对方式,减少其问题行为。

一、对象与方法

(一)对象

采用随机发放问卷的方式,在山东某地区网吧、商业街、台球厅、城乡接合部等人流密集地区共发放问卷2800份,并给予一定经济补助,被试年龄在14到25岁。共收回问卷2522份,回收率为90.07%。根据人口学变量中有问题行为的选项的答题情况,筛选其中存在问题行为问卷共有841份,剔除无效问卷后,剩余问卷693份,有效率为82.40%,平均年龄为19.23岁,其中男性452人,女性241人。

(二)研究工具

1.母亲教养方式量表(PBI)

该量表由Parker于1979年根据依恋理论编制,后经杨红军等人修订[8],共23个条目,采用四级评分法,即“非常不符合”计0分,“不太符合”计1分,“比较符合”计2分,“完全符合”计3分。该量表的Cronbach’s α=0.79,表明该量表具有可接受的信度。

2.自尊量表(SES)

该量表由Rosenberg编制[9],共10个条目,采用四级评分,即“不采用”计0分,“偶尔采用”计1分,“有时采用”计2分,“经常采用”计3分。由参与者根据自己情况选择一种作答,该量表包含积极应对和消极应对两个维度,该量表的Cronbach’s α=0.81,表明该量表具有可接受的信度。

3.简易应对方式量表(SCSQ)

该量表由Folkman和Lararus编制,包括20个条目。采用四级评分法,即“不采取”计0分,“偶尔采取”计1分,“有时采取”计2分,“经常采取”计3分。该量表由积极应对和消极应对两个分量表组成,经检验,该量表总分的Cronbach’s α=0.85、积极应对方式子维度的Cronbach’s α=0.82、消极应对方式子维度的Cronbach‘s α=0.80,表明该量表具有可接受的信度。

(三)统计分析

除非另有说明,研究全部调查数据均采用SPSS 21.0进行分析,统计方法包括描述性统计,Pearson相关分析及中介模型的检验。其中,中介模型的检验采用SPSS 21.0中的宏插件Process V 3.3进行。

二、结果与分析

(一)母亲教养方式、自尊和应对方式的关系

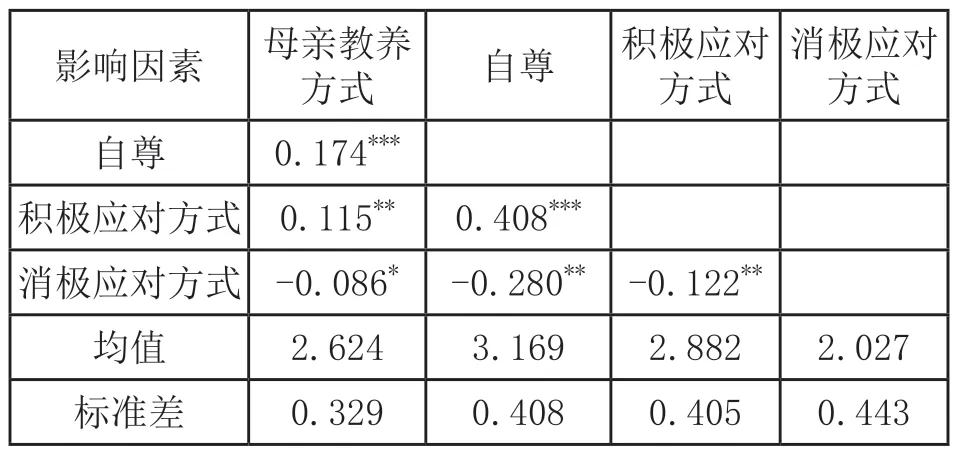

表1 母亲教养方式、自尊和应对方式的相关分析

由表 1可知,母亲教养方式与自尊、青少年的积极应对方式均显著正相关(r1=0.174,r2=0.115,均 P<0.01);母亲教养方式与消极应对方式呈显著负相关(r=0.086,P<0.05);自尊与积极应对方式呈显著正相关(r=0.408,P< 0.001),与消极应对方式呈显著负相关(r=0.280,P<0.01)。

(二)母亲教养方式、自尊对应对方式的线性回归分析

1.母亲教养方式、自尊对积极应对方式的中介作用检验

以积极应对方式为因变量Y,母亲教养方式为自变量X,自尊为中介变量M,采取逐步回归的方法回归分析。根据回归系数估计的结果,我们通过计算bootstrap 置信区间(5000次抽样)的方式来估计“母亲教养方式通过自尊对问题青少年的积极应对方式产生作用”该中介效应的显著性。

表2 母亲教养方式对自尊和积极应对方式的回归分析结果

由表2可知,母亲教养方式显著促进了问题青少年的自尊(β=0.17,P< 0.001)和积极应对方式(β=0.12,P<0.05),自尊对积极应对方式的预测作用显著(β=0.41,P<0.001)。

研究通过计算5000次bootstrap置信区间来检验所提出的中介假设。数据分析结果表明,母亲教养方式通过自尊影响积极应对方式的间接效应为0.086,95%的bootstrap 置信区间为[0.05,0.129],不包含零,中介效应显著。

2.母亲教养方式、自尊对消极应对方式的中介作用检验

以消极应对方式为因变量Y,母亲教养方式为自变量X,自尊为中介变量M采取逐步回归的方法回归分析。根据回归系数估计的结果,通过计算bootstrap置信区间(5000次抽样)的方式来估计“母亲教养方式通过自尊对问题青少年的消极应对方式产生作用”该中介效应的显著性。

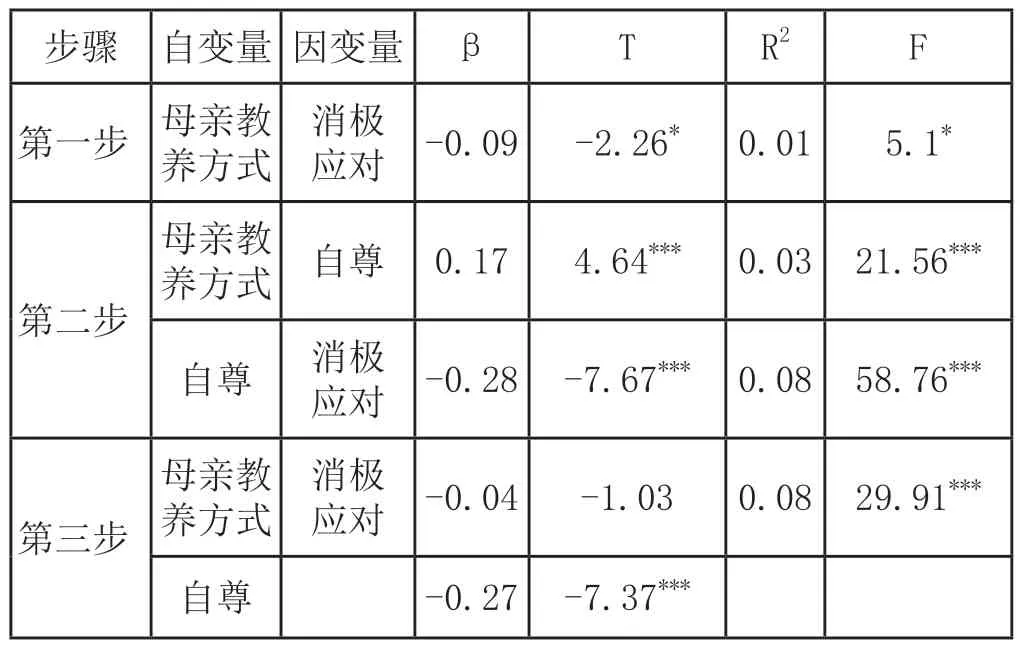

表3 母亲教养方式、自尊对消极应对方式的回归分析结果

由表3可知,母亲教养方式显著促进了自尊(β=0.17,P< 0.001)和消极应对方式(β=0.09,P<0.05),自尊对消极应对方式的预测作用显著(β=-0.28,P<0.001)。

研究通过计算5000次bootstrap置信区间来检验所提出的中介假设。数据分析结果表明,母亲教养方式通过自尊影响消极应对方式的间接效应为-0.064,95%的bootstrap 置信区间为[-0.101,-0.035],不包含零,中介效应显著。

三、讨论

相关分析结果表明:自尊、母亲教养方式与积极应对方式之间呈现显著两两正相关,这与以往研究一致,根据鲍姆林德对家庭教养方式的观点,不同的教养方式对青少年自尊的形成及水平高低起着重要的作用,教养方式越好,青少年自尊水平就越高;同时高自尊水平青少年的童年时期所受到的教养方式一般也为良好的教养方式,不会让其在遇到失败后产生消极的心态。因此,可以沉着冷静地采用一系列的积极应对方式去面对挫折及困难。[10]而自尊、母亲教养方式则与消极应对方式呈现显著负相关,这也符合前人的研究。这主要是因为不良的教养方式让问题青少年的自尊水平相较于受到过良好教养方式的青少年更低,从而使问题青少年在面对挫折及困难时更容易选择消极应对方式。且长期的消极应对方式致使个体不能体验成功的喜悦,一次次的失败让这些青少年变得习得性无助,最终消极应对方式成为这类青少年面对挫折困难时主要使用的应对方式。

回归分析结果表明。母亲教养方式显著预测了自尊及应对方式。对于积极应对方式而言,母亲教养方式、自尊均正向预测了积极应对方式;对于消极应对方式而言,母亲教养方式和自尊则负向预测了消极应对方式,这与前人对普通中学生的研究结果一致。[11]因此,研究证明了问题青少年的自尊在母亲教养方式对其所采取的应对方式的影响中所起的部分中介作用。

与符合社会规范的青少年相比,问题青少年的应对方式更应该引起关注;因此,倡导“改善母亲的教养方式以提高问题青少年的自尊水平,使其在面对困难时能够采取积极的应对方式”。

研究从另一个视角说明了母亲教养方式对应对方式的重要性,即将眼光从普通青少年群体转移到问题青少年群体,具有相当大的现实意义。对未来减少问题青少年采取消极应对方式,多采用积极应对方式,使之成为符合社会期待及遵循社会规范的青少年提供了新思路。即应该从家庭入手解决该问题,减少问题青少年数量。目前,研究也存在一些不足:一是采取自尊作为中介变量,未来可采取其他的变量研究母亲教养方式与问题青少年的应对方式之间是否存在更为复杂的影响机制;二是从“相对于父亲,子女更容易与母亲产生依恋”的角度,认为母亲教养方式较父亲的更为重要,仅检验了母亲教养方式对自尊及问题青少年应对方式的影响。在未来的研究中,可从父亲教养方式的角度出发进行相应的探讨,以完善该理论机制。