从概念整合视角探析反乌托邦文学的隐喻性

——以《我们》为例

2020-11-27毛晓娟

毛晓娟

(西安外国语大学 陕西 西安 710128)

反乌托邦文学是对乌托邦文学的一种颠覆。“乌托邦”(utopia)一词最早由柏拉图在《理想国》中提出,意为“不存在的地方”“好的地方”,意在指涉一个完美无缺的理想社会。乌托邦文学通过讽刺黑暗现实,表达对美好社会的向往;而反乌托邦文学是前者的“逆流”,同样是构筑虚幻的时空,反乌托邦文学通过刻画乌托邦社会的“暗流”受到读者的欢迎,这不仅得益于作者新奇的设定,也与作品的隐喻性密不可分。

从亚里士多德开始,隐喻就被视作词语层次上的一种修辞方式,其功能也被看作一种“附加的”“可有可无”的装饰。[1]20世纪30年代,理查兹发表了《修辞哲学》,首先提出了隐喻互动理论。20世纪80年代,乔治•莱考夫从认知层面对隐喻现象重新解读与定义;他在文中指出:“我们用以思维与行为的日常概念系统,其本质在基本上是隐喻的。”隐喻是一种认知活动,而对隐喻现象的解读同样是一种认知功能的体现。

一、概念整合:心智空间的交互作用

概念整合旨在完善概念隐喻理论,并揭示其内部运作机制。针对概念隐喻理论的不完善,弗科尼亚提出了心智空间理论,他总结出:词汇表示的不是事物,而是思想和概念,思维空间由此引出,语用功能建立在思维空间中,据此,我们才能把客观世界中并不存在的东西表达出来。[2]经历了二十年左右的完善,他又在心智空间理论的基础上提出了概念整合理论;他认为隐喻活动在四个空间的共同作用下完成,包括两个输入空间、一个类属空间及一个合成空间。概念过程不是单一从源域向目标域的投射过程,而是对两个不同输入空间的压缩和整合的结果;在合成空间中出现输入空间中不曾出现过的新结构和概念。[3]一般情况下,概念整合的具体过程为:两个输入空间进行选择性映射并结合后,产生一个新的抽象结构,被命名为类属空间;随后,经过这三个心智空间的认知加工步骤,各项成分进入第四个空间,即整合空间,得到前面几个空间中未曾出现的概念。概念整合理论下心智空间的运作机制如图1所示:

图1 概念整合运作图式

二、《我们》中的隐喻现象分类例析

《我们》是一部经典的反乌托邦文学作品。根据隐喻特征及功能的不同,大致可以分为三类隐喻:冲突化隐喻、陌生化隐喻及委婉化隐喻。这样的分类方式跳出了传统的修辞隐喻及认知隐喻分类的窠臼,有利于读者从一个全新的角度认识《我们》中涉及的隐喻现象。

1.冲突化隐喻

为了达到“意料之外,情理之中”的效果,作者营造反乌托邦世界时需要提出一些与常理相悖的概念。当读者触及这类概念时,会造成认知上的冲击。而后在“冲突—分析—解惑”的过程中得到对作品更深一层的理解。如《我们》中对于灵感的描述:“他们能够创作,结果只是使自己灵感枯竭——癫痫的一种未知形式。”[5]31日常生活中的灵感对于艺术创作是至关重要的,灵感被艺术家们称为“缪斯女神”;然而,在大一统国,灵感却是一种病态的癫痫。这种隐喻便与读者的认知产生了冲突。读者要站在“一统国”的角度对其进行分析,如图2所示。概念整合视角下,输入空间1:灵感概念和输入空间。2:癫痫概念便建立了起来。两个输入空间的相互投射得到了相关性特征:突发性和不可控性。在类属空间中,灵感和疾病的相同特征被提取出来。最后在合成空间得到“灵感像癫痫”的隐喻结果。由此读者可以看出,这样“不合常规”的隐喻既体现了“一统国”对创造力的扼杀,也从侧面反映了“一统国”人民对现状已经习以为常,甚至变得麻木。

图2 灵感—疾病概念整合过程

2.陌生化隐喻

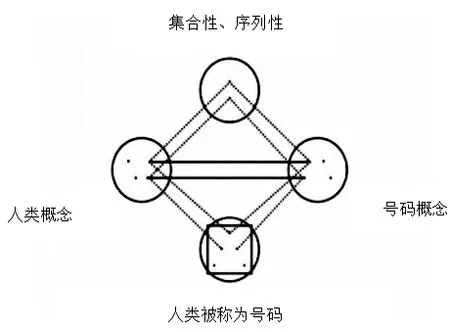

通过隐喻,某些尚未定型的经验借助已成形的经验得到组织和表达。[6]当源域难以借助日常经验完成理解时,就会给读者陌生的感觉。这时,就需要以隐喻为媒介理解源域和目标域之间的关联,从而体会这类隐喻的内涵。《我们》中的每个篇章都由主人公D-503的“日记”组成。作者借主人公之口,向“古代人”介绍“一统国”的情形,因而很有可能会带来一些超越读者常识范围的体验。如“一统国”的居民一律以号码称呼。文中不乏对这一设定的呈现:“成百上千的号码穿着式样统一的制服”[5]21“号码们一排排地从身边走过”[5]89“我们每个号码身上都有一个看不见的滴答作响的节拍器”[5]127。那么,如何从认知的角度去理解这种隐喻呢?如图3,以概念整合的理论分析,首先,我们可以建立输入空间1:人类概念和输入空间。2:号码概念。然后对两个输入空间进行选择性投射,得到相关联的成分:集合性、序列性。将两个输入空间的成分进行整合便进入了类属空间。在类属空间中,人和号码的概念被提取出了相同的特征。最后到了合成空间,两个原本无关的概念被整合成同一个概念,由此得出“人是号码”的隐喻。号码不再拥有“人”的个性与感情,只是毫无差异的工作机器。作者把“号码”作为人的隐喻,表现了人的异化和“一统国”内如数字一般严苛的极致理性。这个隐喻及衍生的设定贯穿全文,始终为读者带来理解号码们生活的新鲜感及认知上的冲击感。

图3 人类-号码概念整合过程

3.委婉化隐喻

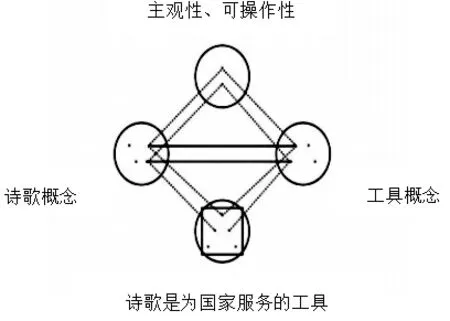

反乌托邦文学作品的设定虽然奇特,但并不是凭空而来。在政治的高压下,作者为安全起见,对于思想的批判往往需要采取“含沙射影”的方式,这种“点到为止”的委婉化隐喻在反乌托邦文学中屡见不鲜。如在《我们》中,对于“诗歌”的解释是:“诗歌——这是为国家服务的工具。”[5]73这样的比较体现出现实世界和“一统国”的极大差异。在现实世界中,诗歌是艺术的结晶;而在“一统国”中,诗歌成为一种用于思想教化的工具。如图4所示,按照概念整合的模式,我们可以确定输入空间1:诗歌概念和输入空间。2:工具概念。两个输入空间相互映射,得出的相同特征为主观性和可操作性。到了类属空间,只有相似性保留了下来。然后,在合成空间,两个概念融合在一起,从而形成了“诗歌是工具”的隐喻。“一统国”的诗歌是为施恩主歌功颂德的政治工具,诗歌只是用来愚化和奴化号码们的心智的。“一统国”中,诗歌成为禁锢人思想的枷锁;而现实世界中,那些政府的御用文人在粉饰太平。由此,虚拟世界与现实世界形成了一种委婉而又巧妙的对应。

图4 诗歌-工具概念整合过程

三、反乌托邦文学的隐喻性

对于读者而言,认知语言学视角的隐喻,并非一种偶然的现象。可以说,隐喻是无处不在的。而反乌托邦文学的几个主要创作手法,如冲突化、陌生化、委婉化,都与隐喻现象息息相关。

1.冲突化

在认知互动的过程中,认知冲突是其中一个非常重要的步骤。当隐喻所联结的目标域和源域之间距离过远,造成认知与常识不符的情况时,就会出现认知冲突。如果语言结构形式上是矛盾的,而在矛盾的结构形式下有相互联系的意义,那么语言就会充满张力。[7]为了解读隐喻张力,读者要调动自己的认知系统,依据概念整合的上述步骤加以映射并结合,以理解文本的深层的荒谬感和讽刺感。如乔治•奥威尔《动物庄园》中,一只名为“摩西”的乌鸦在动物农场中整天宣扬关于“糖果山”的传说:“所有动物死后都会到那儿”“位于天上云层后面一点儿的地方”“每周有七个星期日”。读者调动自己的认知系统就会发现“糖果山”的种种特征与“天堂”相似。动物农场中,乌鸦“摩西”不断渲染“糖果山”的美好来迷惑庄园里的动物们;而在现实世界中,宗教不断描绘“天堂”的神圣美好来麻痹虔诚的教徒。当理解到这一层时,就能体会到作者对于宗教的讽喻。

2.陌生化

“陌生化”是文学作品的一个常用手段,是将人们习以为常的事物进行陌生化处理,可以有效地刺激人们的感知,从而增加文学作品的吸引力。[8]“陌生化”是反乌托邦文学作品中一个显著的艺术技巧。作者会塑造一个“乌托邦”式的世界,然后在小说的情节及世界观一步步展开的过程中,撕碎“乌托邦”社会伪善的面具,暴露其内部的丑恶。为了使乌托邦世界有别于现实世界,作者会设置一些概念来描绘新世界中的独特景观,如《1984》中,主人公温斯顿工作的“真理部”,这样的部门是现实世界没有的,因而激发了读者的兴趣与好奇心。随着情节的推进,读者便会发现,“真理部”所谓的“真理”是最高领导阶层的“真理”,为了维护它,甚至可以销毁、篡改、再版报刊书籍。在荒谬感中,读者终于明白,“真理部”隐喻的是一种维护极权思想的工具。理解了这一层的隐喻,就能明白极权思想对人思想钳制的程度之深,以及作者所表达出来的对未来社会思想自由的隐忧。

3.委婉化

与传统的批判现实主义文学不同,反乌托邦文学通常不直接批判现实,而是用一种较为委婉和隐晦的方式表达对社会问题的批判及担忧。[9]通过隐喻,作者可以借用其他领域的概念或创造新的术语,不留痕迹地批判、映射现实世界,同时还能丰富文本的内容,增加其可读性。

这种委婉化之所以存在于反乌托邦作品中,是因为其描绘的虚构世界与现实世界中存在千丝万缕的联系。《我们》中掌握生杀大权的“施恩主”、《美丽新世界》中控制人精神的“福帝”,以及《1984》中无处不在的“老大哥”,无论哪种称谓,都以一种迂回的笔触指向了“最高统治者”的身份及权威。虽然具体的呈现方式不同,但是作为一个根隐喻,最高权力下的社会建构方式则呈现出类似的特色。这些特色放在概念整合理论中,可以被更加直观地理解。

四、结语

作为一种独特的文学视角,反乌托邦文学以其讽刺性的思想及形象化的语言,受到读者和研究者的青睐。然而,鲜有研究着眼于乌托邦文学的隐喻现象,也未能挖掘乌托邦文学与认知隐喻的关系。基于此,通过概念整合理论,对《我们》中出现的隐喻现象进行分类并例析,以便探寻出认知隐喻在反乌托邦文学中运作的基本机制及功能。