基于聚类分析的各省主要行业 就业效果评价及前景分析

2020-11-25刘畅

刘畅

摘要:我国作为世界第二大经济体,同时也是世界上人口最多的国家,近些年就业压力不断增大,且呈现出各地区间差异化的特征。文章选用全国各省市自治区的主要行业为指标,定量分析各省就业人数差异,利用聚类分析法,进一步评价各省主要行业就业情况,找出就业情况存在的差距及主要原因,并提出具有针对性的利于各省市协调发展的对策。

关键词:就业水平;前景分析;聚类分析;协调发展

就业,作为一个国家衡量本国经济运行水平、反映宏观经济状况的经济指标,早已与每个人的日常生活息息相关。但近些年,随着城镇化的進程减缓与人口老龄化的加剧,我国的就业压力在不断加大。由于各个省市所面临的经济状况与民生水平大不相同,因此各省市的就业率也存在着较为明显的差异化现象。因此只有充分了解各省市组间差异,才可提出具有针对性的建议,最终有效提升就业水平。

一、各省主要行业就业情况理论体系的建立

本文选取了2017年各省主要行业的城镇就业人员数量作为自变量,包括农林牧渔业、制造业等7大主要产业,同时以31个省市自治区作为样本,试分析各变量与各样本间的相互作用。自变量如下所示:

X1:农林牧渔业城镇单位就业人员(万人);X2:制造业城镇单位就业人员(万人);X3:采矿业城镇单位就业人员(万人);X4:建筑业城镇单位就业人员(万人);X5:电力、热力、燃气及水生产和供应业城镇单位就业人员(万人);X6:交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员(万人);X7:信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员(万人)。

二、分析方法

本文首先利用Q型聚类分析,遵循“组间差异大、组内差异小”的原则,利用系统聚类法中的类平均法将各具差异的31个省市作为样本度量其相似性并进行归类,从而便于提高分析效率以及在后期针对各个小组提出针对性建议。

(一)数据分析

1. 判断数据是否需要标准化

虽然该七个变量的量纲全部一致,但由于X2、X4与其余变量间标准差相差较大,因此数据需要进行标准化。

2. 判断数据是否存在异常值

虽在各个箱线图中均存在部分异常点,但结合相关经济学原理与实际情况,可充分认为这些异常点可以接受:

(1)地方政府实施经济政策的不确定性与不稳定性:对该种不确定性会通过多种渠道抑制当地企业的投资,进而影响宏观经济活动,比如企业产出、出口和消费等。而就业与企业投资和生产则直接相关。

(2)房价所引发的挤出效应:考虑到企业的成本因素,国内部分学者认为大中城市的高房价是引起制造业劳动力流动和资本转移的重要原因之一。高地价将提高企业的生产成本,高房价则增加居民的生活成本进而直接影响企业的劳动力成本。同时,高房价地区往往对环境要求较高,传统产业受到节能减排的压力,其在高房价地区的竞争优势不断遭受挤压,在这种情况下,企业更倾向退出或迁移,则使得该地区就业需求下降,就业率下降。因此,房地产行业减弱传统行业的竞争优势,将促使传统行业企业迁出,从而降低就业率。

(3)房地产业迅猛发展所带来的挤入效应:自1998年房改以来,房地产充分显示出实物资产与金融资产的双重特点,房地产业的发展,一定程度上能够带动整个地方经济。同时,房地产行业的发展不仅对就业具有带动能力,还能间接带动其他产业就业。高房价地区的劳动生产率和教育回报率相对较高,促使劳动力流入,服务性如金融等行业在高房价地区更易产生集聚效应,提高该地区劳动就业率。因此,房地产行业的扩张、房价的上涨促进就业上升。

(二)分析7个指标之间的相关性

分析可知,X1与其余变量间显著性较弱,而这也恰恰反映了第一产业,即农林牧渔业与第二、第三产业的差异性,充分反映了现实情况;其余变量在P值=0.05的条件下,各变量相关程度如下:

X2与X4、X5、X6、X7相关度较为显著;X3与X5较为显著;X4与X2、X5、X6较为显著;X5与X2、X3、X4、X6较为显著;X6与X2、X4、X5、X7较为显著;X7与X2、X6较为显著。

(三)采用Ward法进行系统聚类

其碎石图如图1所示:

虽然碎石图显示当分为7类时,各类间差异性较大且较能反映聚合系数的变化情况,但根据实际经济状况显示,若K=7,则广东省将作为就业形势最为严峻的地区、江苏省与浙江省也将作为在全国范围内就业水平倒数第二类别的地区,这些判别与现实差异较大。因此,为了能够在充分反映宏观就业形势下,考虑到现实经济意义,本文将分位数K取4,既能够遵循组间差异大,组内差异小的原则,有可以如实反映宏观经济意义。

(四)查看每一类所具有的社会经济意义

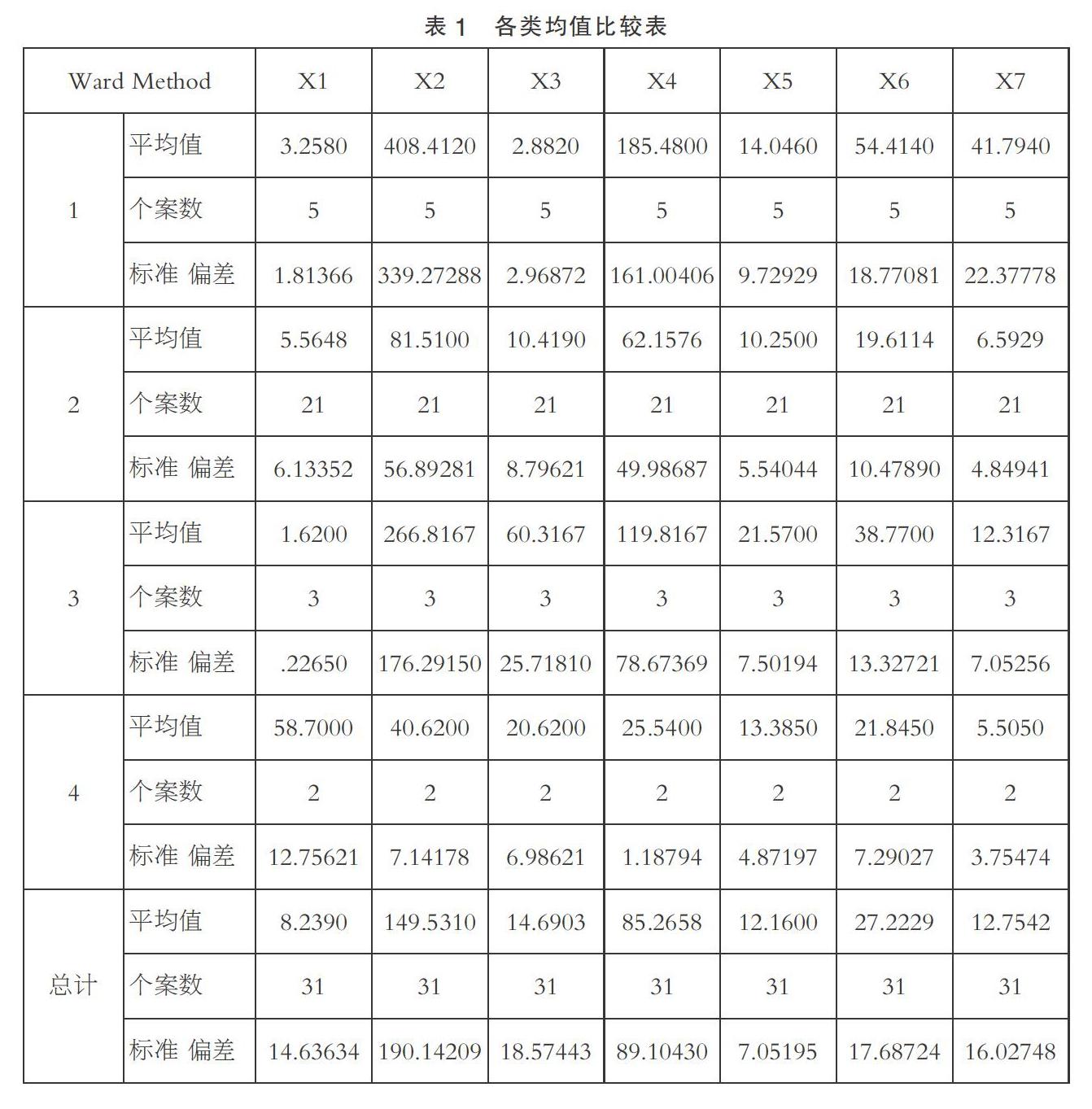

当分类数K=4时,31个样本对应的各类均值比较如表1所示:

根据上表可知,七个变量在四个分组中的均值均有显著差异,分组合适。(P值=0.1)

(五)聚类分析结论

利用余弦衡量相似性,根据ward法,可以将31个省市自治区分成四类。第一类包括:北京市、广东省、江苏省、上海市、浙江省,代表在全国范围内就业水平极高的地区,也间接反映出这些地区的经济发张状况较为发达;第二类包括,安徽省、福建省、甘肃省等二十一个省市自治区,代表在全国范围内就业水平处于中等的地区;第三类包括河南省、山东省、山西省,代表就业水平略低于全国平均线的城市;第四类包括黑龙江省、新疆维吾尔自治区,反映了在这两个地区就业形势较为严重。

三、结语

(一)各省市自治区就业水平现状

1. 各省市间就业情况相差悬殊

根据上文所论证,各省市间主要行业的就业情况有较大差异性。以第一产业农林牧渔业为例,就业人数最多的黑龙江省有67.72万人,而西藏自治区则只有0.34万从业人员。地域间存在着较大的地理区位的限制,但如此大的差异也显著印证了我国各省市间就业水平存在着极大差异。

2. 各大行业间也存在着很大的差距

就业水平的差异性不仅体现在省市间,也存在于单个省市内部的各行业中间。以江苏省为例,其从事第一产业的有5.07万人,而从事第二产业之一的制造业的劳动力则有543.21万人,二者相差近百倍。

3. 各城市群间差异性较大,经济发展与就业情况呈现区域化

由聚类分析的定量分析可论证出我国四类城市群的就业与经济发展间的相关度。

其中第一类城市,包括:北京市、广东省、江苏省、上海市、浙江省,这些城市不仅在经济上引领全国,且在就业上凸显从业于第二、三产业的倾向,尤其是第三产业。

第二类城市群包括,安徽省、福建省、甘肃省等二十一个省市自治区,代表在全国范围内就业水平处于中等的地区,在就业上则兼顾第一、二、三产业,几乎无差异性;在经济上也基本处于平均水平,因此虽无法进一步降低附加值较低的第一产业的比重,但第二、三产业的占比也较大。

第三类包括河南省、山东省、山西省,代表经济状况与就业水平略低于全国平均线的城市,主要依赖于第一产业,但同时也逐渐开发第二、三产业,其占比有逐年增加的态势。

第四类包括黑龙江省、新疆维吾尔自治区,这些城市的GDP总量不高,多年处于全国末位;在就業上,以黑龙江省为例,已经呈现出多年的人口净流出现象,这些都从侧面反映出以上城市的经济发展、就业情况的严峻性。在就业结构上,也大力依赖于附加值低的第一产业。

(二)对优化就业的发展建议

1. 合作共赢——各城市间优化区域产业结构

通过优化区域内的产业结构,使主要产业共同发展。通过上述的分析可知,经济状况较发达、就业水平较高的城市主要受公共因子F1的影响,即主要发展第二、三产业;经济发展较为落后的、就业水平叫不发达的城市,则主要受公共因子F2的影响,即主要发展第一产业。

2. 变劣为优——城市内部改善经济发展条件

各城市应明晰在就业方面的不足之处,大力发展第二、三产业,尽全力摆脱地理环境等因素造成的不利影响。

参考文献:

[1]张艺,余开朝.基于因子分析的各省主要行业就业情况评价分析[J].价值工程,2017(04):13-15.

[2]刘玉琴,韩孺眉,戴金辉.我国地区城镇就业状况的综合比较[J].辽宁大学学报(自然科学版),2016(01):54-55.

[3]王晓文,郝越,史常亮.江苏省经济增长与产业、就业结构变动关系研究[J].安徽农业科学,2011(07):28-30.

[4]郭璇碹.区域创新效率影响因素实证研究[J].商业经济研究,2015(10):85-87.

(作者单位:北京工商大学数学与统计学院)