创设问题情景,体会科学探究

——以“物体的浮沉条件”为例

2020-11-25

(西南大学科学教育中心 重庆 400715)

0 引言

问题情境的产生不仅是新知识掌握过程顺利进行的基本条件,而且创设有效的问题情境能够沟通课堂与外界的联系,拓展学生的认识领域,将学生带入具有真情实感的社会化、生活化的氛围。问题情景的的创设最大目的在于提升学生学习的兴趣。事实表明,任何学习愿望都是在一定的情景中产生的,而只有这种问题性的情景教学才具有强烈的吸引力,才能激励学生对学习的需要,促进教学任务的实现。在学生的学习过程中,学习兴趣产生于与自己生活贴近的周围事物中,布鲁纳(J.S.Bruner)认为,教育的主要目的是为学生提供一个现实世界的模式,学生可以借此解决生活中的一切问题。而当学生在日常经验中形成的原有概念与现实情景不符的时候,此时学生在心理上会产生巨大的矛盾,造成认知冲突,从而激发学生学习的兴趣。

建构主义教学理论认为,学习是学习者主动地建构内部的心理表征的过程,在学习的过程中,学生的大脑并不是被动地接受和记录教师所传达的信息,而是主动地建构对信息的理解;学习者在自由已有的认知结构(包括已有的知识经验、认知策略、认知方式等)的基础,通过对信息进行主动选择、推理、判断,从而建构起关于事物及其过程的表征;因此教师在教学中不能把知识作为预先决定了的东西教给学生,因为学生并非是一张“白纸”,不要以我们对知识的理解方式来作为让学生接收的理由,学生对知识的接收,只能由他自己来建构完成,以他们自己的经验为背景,来分析知识的合理性。学生学习的过程是由学生经过自己的理解以后建构知识的过程,教师只能是一个辅助者。因此,在物理教学中的学生的自主探究过程就极为重要。本文以《物体的浮沉条件》为例,通过创设问题情景,让学生体会真实的探究过程,从而促进学生感悟物理源于生活的理念,提高学生科学探究的能力。

1 教学设计

1.1 教材分析

本节教材是人教版义务教育教科书八年级下册第十章第三节的内容,主题是物体浮沉的条件,相应的知识要点包括物体的浮沉条件以及浮力的应用。本节教材是建立在第一节浮力和第二节阿基米德原理的基础上,并且与第八章二力平衡相关知识相结合。由学生通过观察、实验探究,从而分析得到物体的浮沉条件,并要求学生能够运用浮沉条件来解释生活中的相关现象。

1.2 学情分析

这节课教学对象是八年级学生;从知识能力上看,学生已经学习了受力分析、二力平衡、阿基米德原理和浮力等相关知识。虽然在日常生活中学生已经对常见的物体的浮沉现象有了大致了解,但是没有经过系统学习,因此会存在有一些潜在的,模糊的,甚至是错误的概念。比如:物体的浮沉状态究竟有哪些?物体浮沉条件是怎样的?是不是重的物体就一定会下沉,而轻的物体就一定会上浮等等。而这些问题如果不解决就会一直困扰着学生。

1.3 教学目标

知识与技能:知道物体的浮沉条件,了解浮沉子产生的物理学史以及其原理,了解潜水艇的浮沉原理。

过程与方法:通过实验观察,得出物体在液体中三种不同的运动情况;通过实验探究和受力分析,得出物体的浮沉条件;通过观察和分析,了解浮沉子与潜水艇是怎样实现上浮与下沉的。

情感态度价值观:初步认识科学技术对社会发展的影响,初步建立应用物理知识解决实际问题的意识。

1.4 教学重、难点

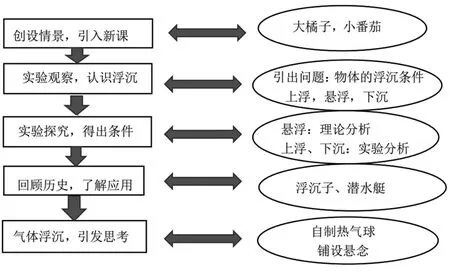

1.5 教学流程图

1.6 教学流程

1.6.1 创设情景,引入新课

教师活动:将一个大橘子与小番茄放入玻璃水缸中,同时静止释放,提问学生猜测两者的运动情况。观察到小番茄是向下运动的,而大橘子却是向上运动的。提出问题,为什么同样受到浮力的作用,小番茄是向上运动的,但是大橘子却是向下运动的。

学生活动:首先猜测两者的运动情况(在学生的错误前概念中,会认为重的橘子向下运动而轻的番茄向上运动)。通过实验观察二者实际的运动过程,造成认知冲突。

设计意图:通过生活中常见的物品大橘子和小番茄的小实验出发,制造学生认知冲突,引入新课。

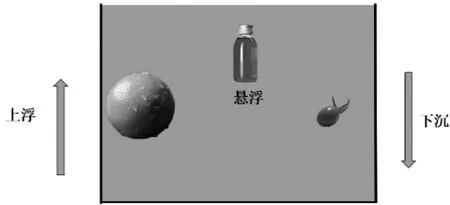

1.6.2 实验观察,认识浮沉

教师活动:将装有红色色素的瓶子放入水中,瓶子在水中是静止的,并且完全浸没在了水中,引入悬浮的概念。回顾课前实验,引入下沉与上浮的概念。如图1所示。提出问题,为什么不同的物体在水中的运动状态不一样?物体的浮与沉是由什么决定的呢?引发学生思考。

图1:不同物体的浮沉状态

学生活动:观察不同物体在水中的运动情况。知道,悬浮,上浮以及下沉的概念。

设计意图:通过直观的实验观察,得出物体在液体中的不同运动情况。同时也提出“物体的浮与沉是由什么决定”的问题,为下一步实验探究进行铺垫。

分析过程中硝酸、高氯酸、氢氟酸为优级纯,其余试剂为分析纯,试验用水为去离子水。原子吸收光谱仪(PinAAcle 900,美国Perkin-Elmer)测定。

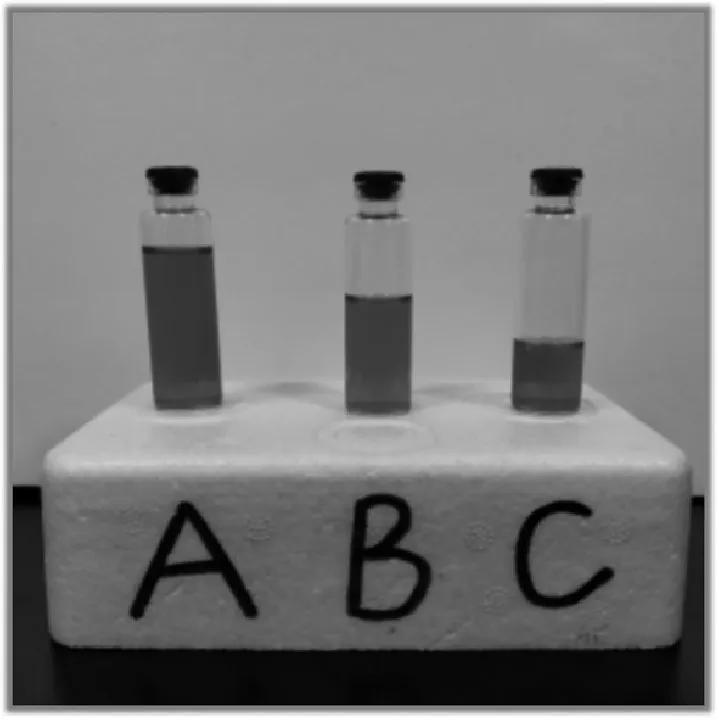

1.6.3 实验探究,得出条件

教师活动:将三个装有不同质量水的玻璃瓶ABC分别放入玻璃水缸中。学生在教师的指导下完成表1。首先,将B瓶放入水中。指导学生观察B瓶的运动状态。然后对B瓶进行分析,得出物体在液体中悬浮的条件;然后,再将C瓶放入水中,指导学生观察C瓶在水中的运动状态,分析得出物体在液体中上浮的条件;最后,将A瓶放入水中,指导学生观察A瓶在水中的运动状态,分析得出物体在液体中下沉的条件。

图2:装有不同质量水的玻璃瓶

表1:不同状态下浮力与重力的关系

学生活动:观察不同三个玻璃瓶在水中的运动情况,在教师的引导下对三种状态进行分析,知道物体上浮,悬浮,下沉的条件

设计意图:三个玻璃瓶实验器材简单易得,并且能够直观观察到三个玻璃瓶中的液体质量不一样。为后面浮沉子实验做铺垫。

1.6.4 回顾历史,了解应用

教师活动:介绍浮沉子的历史背景,引导学生通过自主探究分析浮沉子的原理。比较浮沉子与探究实验的相似之处,然后例举该原理在日常生活中的运用——潜水艇

学生活动:每位同学分发浮沉子小实验用具,学生动手体会浮沉子小玩具,观察分析玻璃瓶中的水柱变化情况,再在老师的引导下分析得出浮沉子的浮沉条件知道潜水艇的工作原理。

设计意图:通过玩具自主探究物体的浮沉条件,增强学生对浮沉条件的可视性。寓教于乐。并且简单介绍浮沉子的历史背景以及现代应用,将物理学史与日常教学相互融合,促进学生的人文精神与科学思维共同发展。

图3:自制浮沉子

图4:潜水艇示意图

1.6.5 气体浮沉,引发思考

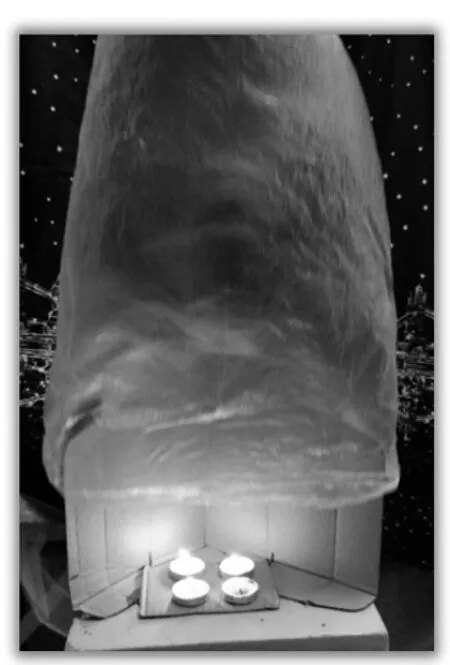

教师活动:引导学生思考,物体在液体中可以实现浮沉,那么物体在气体中能否实现浮沉。展示自制热气球实验,为下节课通过改变浮力大小实现物体的浮沉进行铺垫。

图5:自制热气球

学生活动:观察热气球实验,思考为什么通过加热以后塑料袋能够上浮?

设计意图:通过身边常见的物品塑料袋与蜡烛作为实验物品,引发学生的好奇,促进学生思考气体浮沉的原因。

2 结语

在进入课堂以前,学生头脑中已经充满了各种概念。有的是正确的有的是错误的,但是教师在课堂教学中,不能忽略这种前概念,而是要充分利用这些概念激发学生的兴趣。教师也要转变自身在课堂中的角色,从教学的主导者转变为学生学习的帮助者和促进者。在《物体的浮沉条件》的实际教学中,笔者发现在自主探究浮沉子的环节,学生表现出了非常浓厚的兴趣。因此,在实际的物理教学中,教师可以利用周围简单的小物品,开发出课程资源,以供学生在课堂中的学习探究,让学生体会物理源于生活的理念。