《史集》议会本源流新探*

2020-11-24张晓慧中国社会科学院

张晓慧(中国社会科学院)

波斯文史学名著《史集》,是蒙元史的重要史料,长期以来是中外学者研究的重点。《史集》抄本众多[1]白岩一彦:「ラシード・ウッディーン『歴史集成』現存写本目録」,『参考書誌研究』第53 号(2000),第1—33 頁。以下简称“白岩一彦(2000)”。,若干主要抄本已为苏联俄译和集校《史集》时所利用,对国内学者而言并不陌生。除此之外,伊朗国民议会图书馆藏2294 号《史集》抄本(简称《史集》议会本)未被苏联俄译和集校本所参考,因而国内学者鲜有利用。虽然议会本不是足本,只保存有《部族志》和《成吉思汗纪》的一部分,但其文献价值十分重要,研究、利用《史集》者须加以重视。本文在现有日本学者的研究基础上,对《史集》议会本的抄本源流进行新的探析。

在展开论述之前,有必要简要介绍《史集》版本的基本情况。《史集》是伊利汗国丞相拉施特编纂的大型史书,与蒙元史研究密切相关的是其《蒙古史》部分。目前,《史集》的《蒙古史》部分,最优的波斯文校勘本是苏联集校本。[1]Рашид-ад-дин, Джами‘ат-Таварих, Критически текст A.A.Ромаскевича, A.A.Хетагурова, A.A.Aли Заде, Москва, 1965.苏联集校本所利用诸本,为简便起见,用不同字母指代。塔什干抄本藏于乌兹别克斯坦科学院东方抄本部,编号1620,苏联集校本以B 本指代之。伊斯坦布尔抄本藏于土耳其伊斯坦布尔托普卡庇·萨莱图书馆,编号1518,苏联集校本以P 本指代之。此外,Ch、、Kh、J、T、S 本分别指:巴黎国立图书馆藏抄本、苏联科学院列宁格勒分院(今俄罗斯科学院圣彼得堡分院)亚洲诸民族研究所抄本、《史集》贝勒津校刊本、德黑兰博物馆藏抄本、列宁格勒(今圣彼得堡)萨尔蒂科夫谢德林公共图书馆抄本、伦敦本(大英博物馆藏7628 号抄本)。与集校本一同编修的是俄译本,目前通行的余大钧、周建奇汉译本《史集》即据俄译本翻译而来。[2]〔波斯〕拉施特著,余大钧、周建奇译:《史集》第一卷第一、二分册,第二卷,第三卷,商务印书馆1983、1985、1986年版。苏联集校本的底本是塔什干本,除此之外,还参校了伊斯坦布尔本等抄本。集校本所利用的诸本中,以此二本年代最古、抄本价值最高。这些版本和抄本,下文简称《史集》集校本、《史集》汉译本、《史集》塔本、《史集》伊本。

一、现有诸观点评议

日本学者对《史集》,尤其是《史集·蒙古史》诸抄本的研究,已经积累了比较丰富的成果。[3]参见宇野伸浩对日本学者关于《史集·部族志》研究成果的介绍:「『集史』第一巻「モンゴル史」の校訂テキストめぐる諸問題」,收入吉田顺一監修,早稲田大学モンゴル研究所編:「モンゴ史研究 現状と展望」,明石書店2011年版,第44—64 頁,以下简称“宇野伸浩(2011)”。20世纪90年代以来,白岩一彦、志茂智子、志茂硕敏、赤坂恒明、宇野伸浩先后就《史集》议会本撰文,探讨《史集·蒙古史》的抄本源流问题。[4]白岩一彦:「ラシード・ウッディーン『歴史集成』イラン国民議会図書館写本の成立年代について」,『オリエント』第34 巻第1 号(1993),第17—64 頁,以下简称“白岩一彦(1993)”;志茂智子:「ラシード・ウッディーンの「モンゴル史」―「集史」との関係について」,『東洋学報』第七六巻第三·四号(1995),第93—122 頁,以下简称“志茂智子(1995)”;志茂硕敏:「モンゴル帝国史研究序説」,東京大学出版会1995年版,正篇为「モンゴル帝国史研究」,東京大学出版会2013年版,以下简称“志茂硕敏(2013)”;赤坂恒明:「『五族譜』モンゴル分と『集史』諸写本」,『アジアアフリカ言語文化研究』55(1998),第141—164 頁,以下简称“赤坂恒明(1998)”;宇野伸浩:「ラシード・ウッディーン『集史』の増補加筆のプロセス」,『人間環境学研究』1—1・2(2003),第39–62 頁,以下简称“宇野伸浩(2003)”。以上学者的关注重点主要有两个方面:《史集》伊本与议会本的孰先孰后问题,以及《史集》其他诸本在抄本系统中的分类。在《史集》伊本与议会本的先后关系问题上,日本学者的研究大致可以分为三种观点。第一种观点:志茂硕敏及志茂智子均认为写就于1317年的伊本,是现存最早的《史集》抄本,而议会本为后出抄本,在伊本的基础之上进行了大量的删改。志茂硕敏进一步将议会本的删改行为阐释为顺应完者都汗登基的新形势,去除违碍文字、讴歌新君盛世的政治举动。[1]志茂硕敏(2013),第502 页。与此观点相对立的是第二种观点,白岩一彦、宇野伸浩均认为,议会本是现存最早的《史集》抄本,伊本是从议会本基础之上增补而来。第三种观点是,赤坂恒明认为白岩一彦、志茂智子和志茂硕敏对《史集》抄本源流的研究从根本上就是不科学的,不足凭信,进而提示出研究《史集》抄本分类的一个重要前提,即现存各抄本均非拉施特原草稿,接着提出《史集》四抄本系统的划分。本文认为,赤坂恒明的意见对研究《史集·蒙古史》诸抄本具有重要的指导价值,然而在其之后发表相关论著的学者(尤其是2013年出版研究《史集》抄本源流专著的日本学者志茂硕敏)并未充分采信其说。[2]宇野伸浩(2003)、宇野伸浩(2011)未充分采信赤坂氏之说。而且赤坂恒明重点讨论的是《五族谱》与《史集》的关系,对其他学者的《史集》抄本源流研究并未展开具体的批判,也并未就其《史集》抄本分类新说结合具体的例子展开论证。因此,有必要先对上述不同说法进行充分辨析,然后由《史集》的具体例证入手,揭示《史集》不同抄本差异的根源。

首先,“删减说”和“增补说”在伊本的成书时间问题上并无异议。伊本书末跋文明确写道此抄本写就于伊斯兰历717年(公元1317年)阴历8月末日。[1]《史集》伊本f.342b。争议的焦点在于议会本的成书时间。白岩一彦指出,各抄本《史集》目录里提到完者都的年龄和在位时间,均付之阙如。唯议会本记完者都的年龄为24 岁,在位时间为四分之一年。白岩一彦据完者都的生年和登基时间推算出议会本所记时间为1304年10月中旬[2]白岩一彦(1993),第94—95 页。《史集》议会本f.5a。,认为这是议会本成书早于伊本的一条关键证据。而志茂硕敏和志茂智子均未注意到这条关键史料,因而对议会本的成书时间产生了误判。

不过,白岩一彦全据这条史料来认定议会本成书于1304年,这一观点也存在反证。其一,从字迹来看,24 岁与四分之一年这两处显然是其他主体内容抄成之后补写的;其二,议会本中不乏提到1304年之后的年份。议会本《成吉思汗纪》开篇有一段说明,为诸本所无。[3]《史集》议会本f.26a。日译参见志茂硕敏(2013),第39 页。这段说明称《史集》记成吉思汗及其家族历史,记事时间的下限是伊斯兰历705年(约公元1305—1306年)。如果依白岩一彦等人的说法,议会本成书于伊斯兰历704年,其中又怎么会出现伊斯兰历705年这一纪年呢?

宇野伸浩赞同“增补说”,不过与白岩一彦不同的是,宇野伸浩并未将议会本的修撰年代限定于1304年,而是根据《史集》“总序”所载《史集》的初次进呈时间是在1307年,而将议会本归入初次进呈本形成的抄本系统中去。[1]宇野伸浩:「ラシードッディーン『集史』第1 巻「モンゴル史」の諸写本に見られる脱落」,『人間環境学研究』第5 号(2006),第95—113 頁,以下简称“宇野伸浩(2006)”。而且更为重要的是,宇野伸浩注意到议会本侧边栏有若干“增补加笔”(即旁注)[2]宇野伸浩(2003),第41 页。,他将议会本的三条旁注与其他抄本进行对比分析,这三条旁注全见于伊本,由此他认为《史集》“蒙古史”修成之后,在收入《拉施特著作全集》时,在写本或草稿的侧边栏进行增补,支持了白岩一彦的“增补说”。宇野伸浩的发现,比较有力地反驳了志茂硕敏的“删减说”。不过在最终关于抄本系统的结论上,宇野伸浩采取了审慎的态度,因为议会本的旁注在其他各本中插入的情况还有不同,且《成吉思汗纪》部分还未系统研究,因而没有对诸本的抄本系统归属妄下结论。

在对《史集》伊本与议会本关系诸观点进行梳理之后,我们可以大致得出这样的认识,相对于“删减说”,“增补说”更加接近事实真相,但也存在若干问题。下文就先指出“增补说”存在的问题,然后在“增补说”之外,提出其他可能的解释。

二、“增补说”存在的问题

“增补说”存在的问题之一,是议会本与《史集》其他诸本的关系难以理顺。从逻辑上讲,如果议会本是其他抄本的祖本,其他抄本是在议会本基础上增补的结果,那么其他抄本的内容只会多于议会本,而不会少于议会本。但实际上,其他抄本不乏内容少于议会本的例子。

首先来看宇野氏指摘的三则“栏外加笔”事例。

例一,《史集·部族志·札剌亦儿部》在讲述札剌亦儿部败于成吉思汗家族之手和札剌亦儿各分部之间时,记有这样一段话:“据说,他们的禹儿惕自古以来为哈剌和林;他们是[如此地]愚忠,以致他们把奶油给畏兀儿君主古儿汗的公骆驼[食用]。由此之故,他们被称做必剌合。”[1]译法参考《史集》汉译本第一卷第一分册,第180 页。但汉译本原作“他们的禹儿惕为哈剌和林的‘合迪马’”,按:“合迪马”为波斯语“自古以来”的误译。这一段在议会本中(f.14b)是以旁注形式出现的,旁注的位置是在札剌亦儿部开篇。而据集校本校勘记,T、、、Kh 诸本均无此段。[2]《史集》集校本,第132 页。依照“增补说”的逻辑,议会本包含的内容,应该全为T、、、Kh 诸本抄入才是。

此外,旁注的句式以“据说”来发端,这是拉施特对一个叙事单元的独立史料来源的提示。在札剌亦儿部开篇,有两个以“据说”来发端的叙事单元。我们在《史集》集校本(译文从余大钧汉译本)[3]《史集》集校本第一卷第一分册,第130—132 页;汉译本第一卷第一分册,第150 页。的基础之上做一重新分段(见表1)。

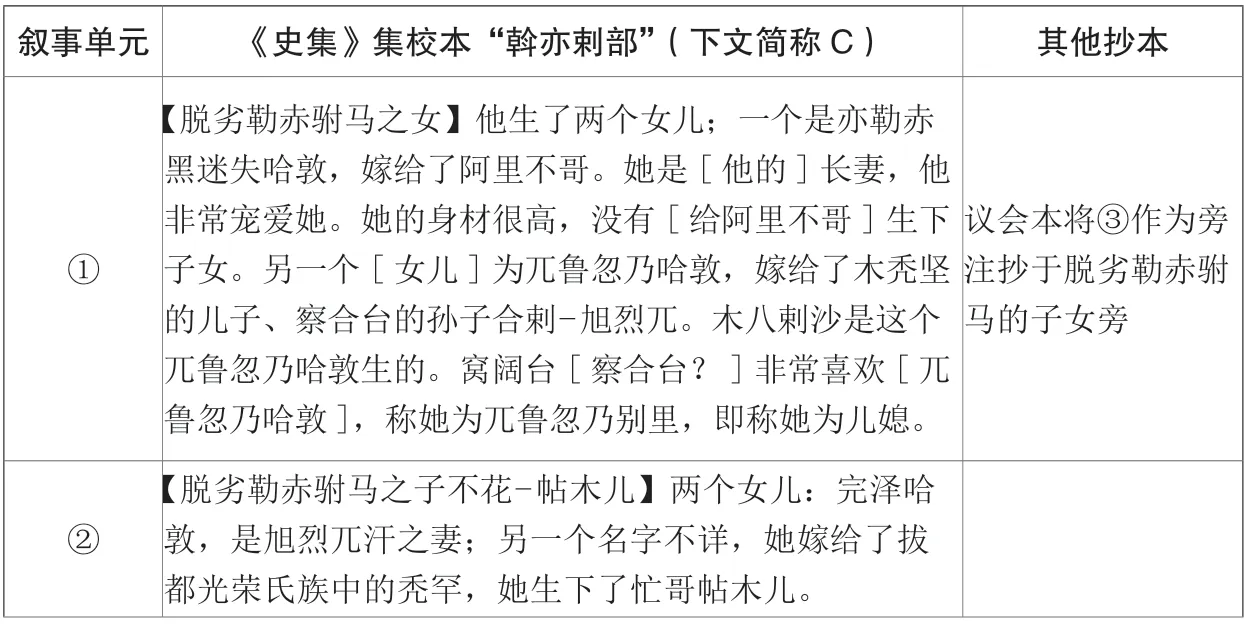

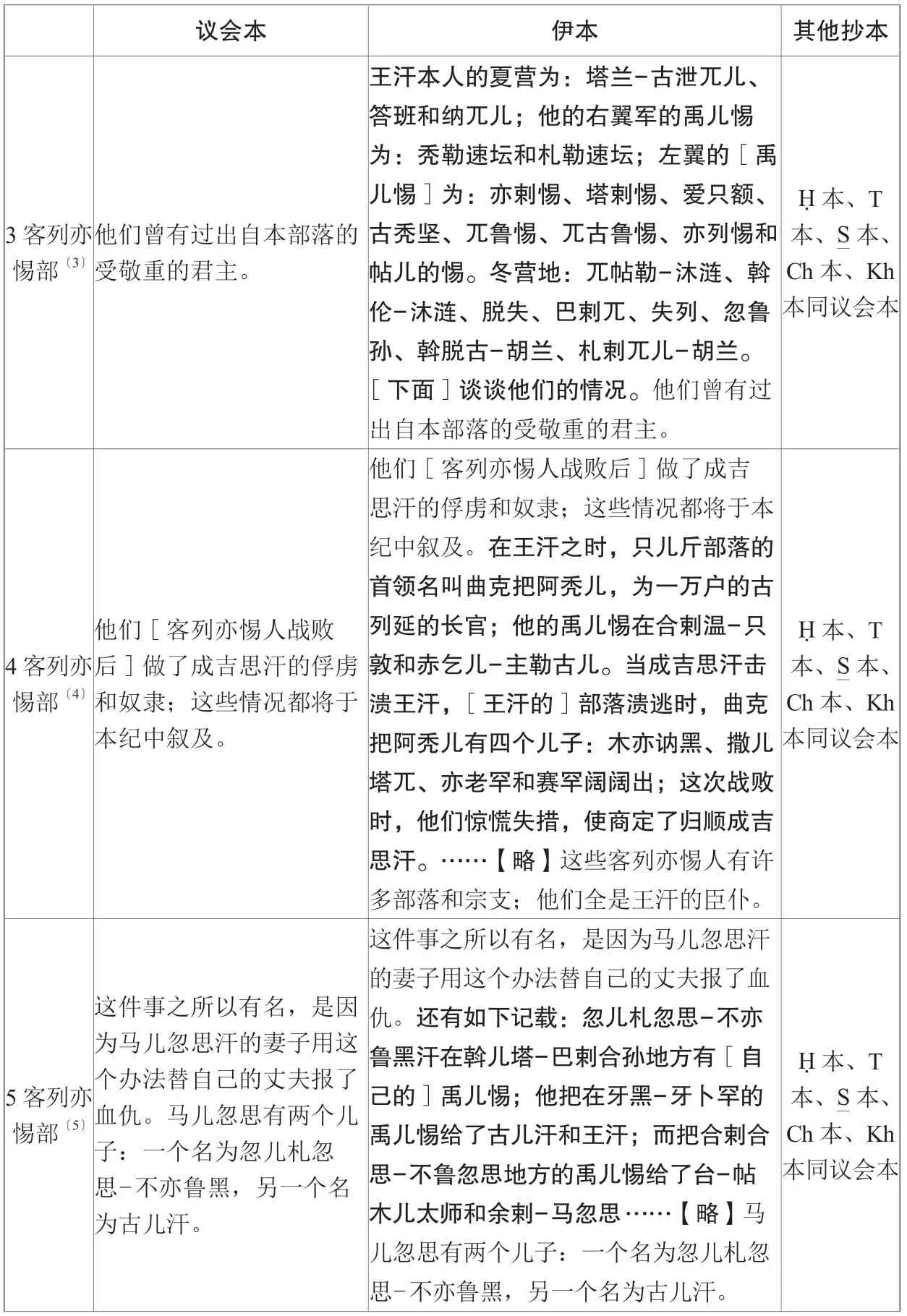

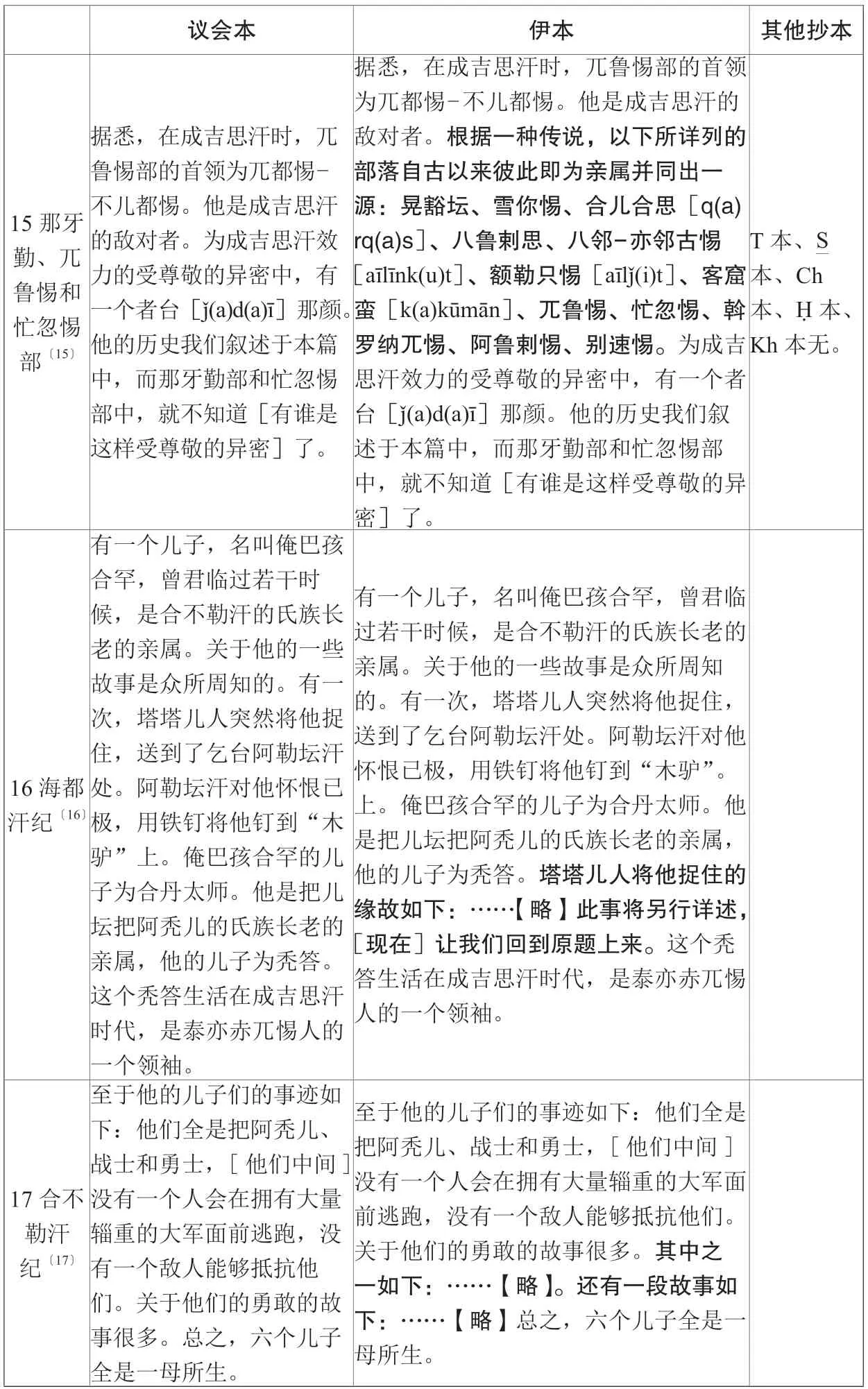

表1 《史集》“札剌亦儿部”各本文字异同[1]本文多采用列表的形式来对比说明《史集》诸抄本的不同,在此有必要对本文的表格体例做一统一说明。表中引用《史集》集校本的译文,系参考汉译本而来。汉译本偶有翻译不妥之处,表中径据《史集》集校本波斯文原文改动。本表所谓“其他抄本”指的是,除议会本外,为集校本所利用的各抄本。抄本的内容如与集校本相同,则不另行注明,如与集校本不同,则在本表注明。由于除伊本、塔本外,《史集》集校本所利用的其他抄本本文无法直接利用,因此这些抄本与集校本的差异,系据集校本校勘记而来。除本表外,下文其他诸表体例与本表相同的情况,不再另行出注。

可见①+④形成了连贯的叙事,①与④之间插入了两段各有其史料来源的独立叙事单元,只不过包括议会本在内的诸本都将②抄入正文,而③在一些抄本中被抄于②下,唯议会本将③作为旁注抄于此部开头,T 本、本、本、Kh 本缺③。

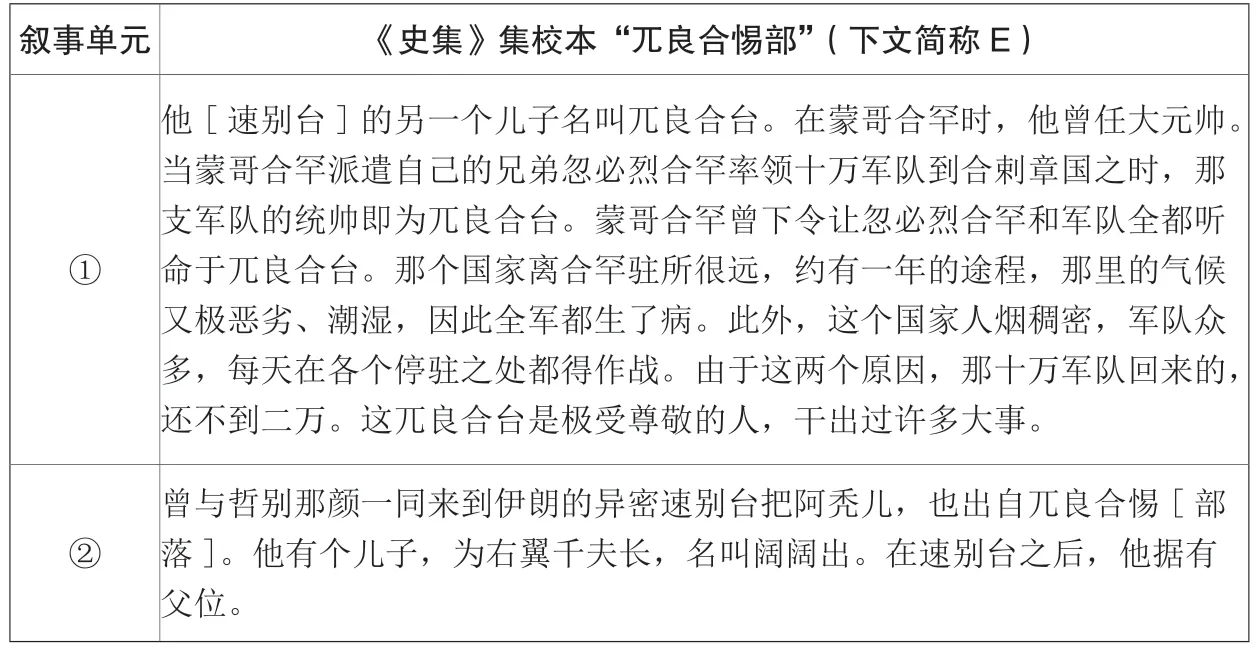

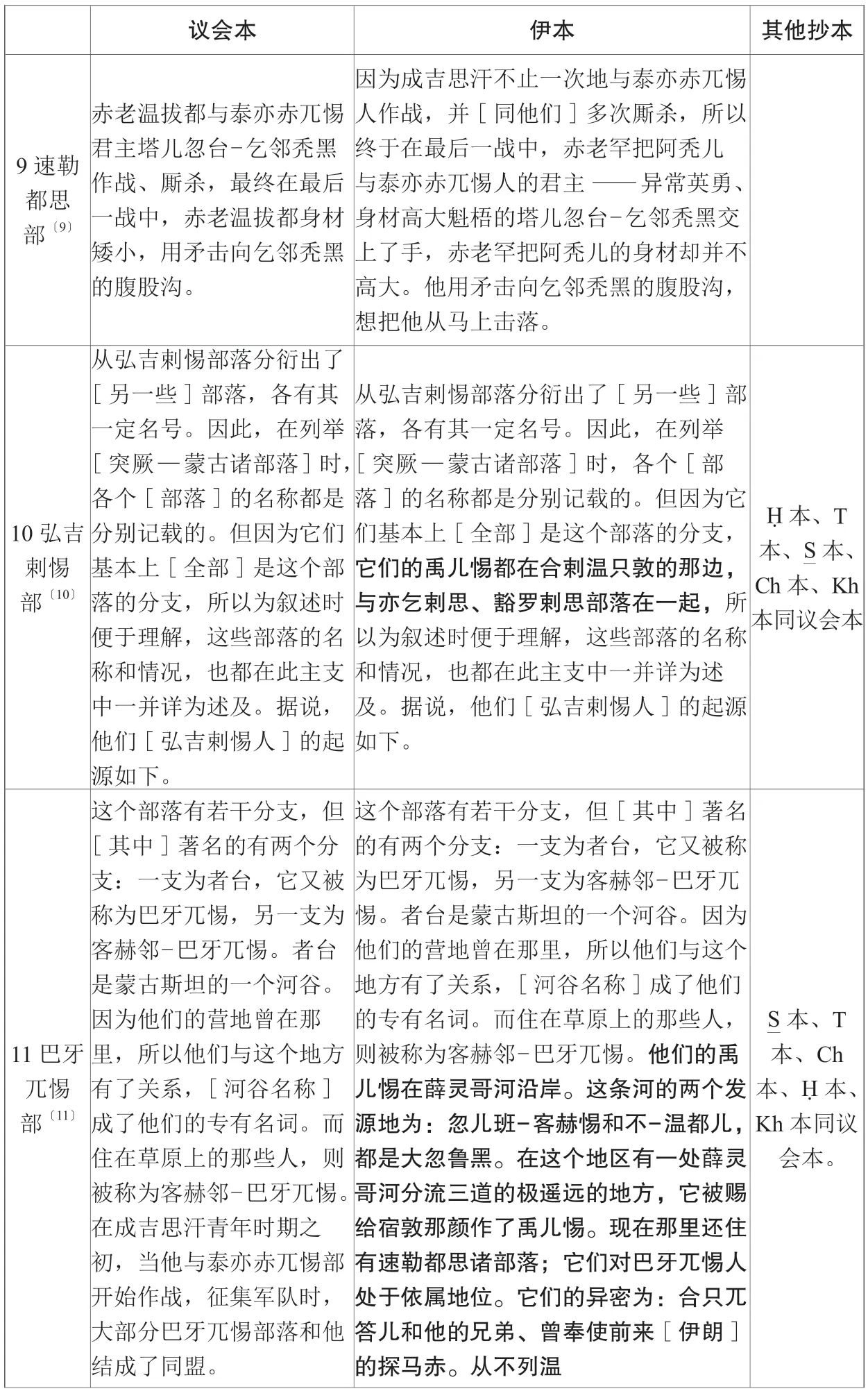

例二,《史集·部族志·塔塔儿部》开篇介绍塔塔儿部的驻牧地、部落之间的冲突时,在“他们相互间也敌对不和,这些部落间的战争长年持续,并且发生过大战”和“这个部落[塔塔儿]以好动刀子驰名”之间,插入一段关于塔塔儿等部所居之昂可剌河流域风土的记述。这段记述在议会本中是以旁注的形式出现的,而据集校本,T 本、本、J 本、本、Kh 诸本均无这段记载(见表2)。[2]《史集》汉译本第一卷第一分册,第166—167 页;集校本第一卷第一分册,第159—161 页;议会本f.18a。

表2 《史集》“塔塔儿部”各本文字异同

与例一相同,例二中②也是以“据说”来发端,插入到本来前后连贯的①+③的意群中。

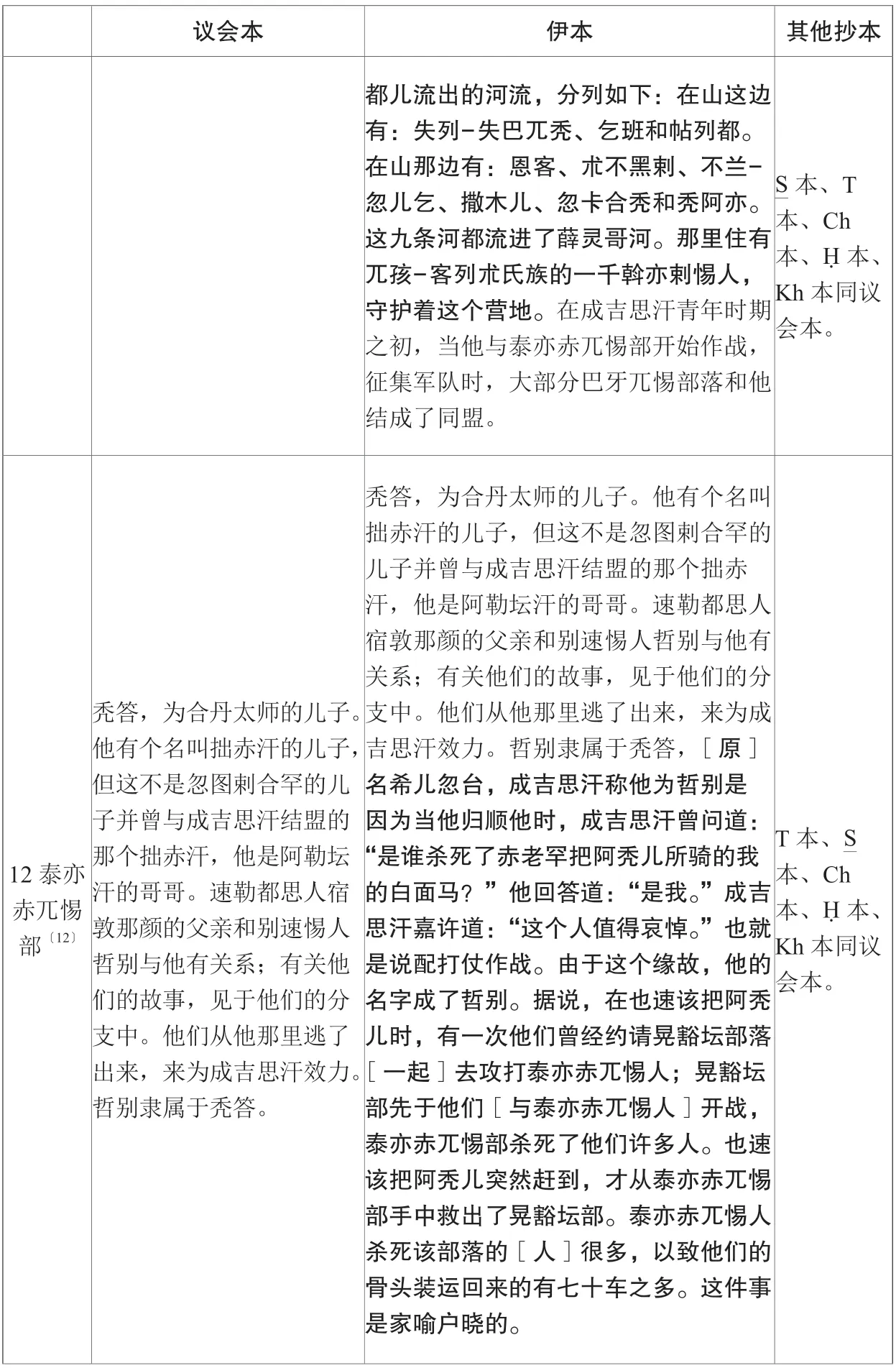

例三,《史集·部族志·斡亦剌惕部》中记有一段关于不花—帖木儿四姊妹的异说(见表3)。[1]《史集》汉译本第一卷第一分册,第197—198 页;集校本第一卷第一分册,第224—226 页;议会本f.21b。

表3 《史集》“斡亦剌惕部”各本文字异同

续表

宇野氏在分析议会本旁注时曾注意到,③在其他抄本中插入位置的不同,他认为若依白岩氏之说,将议会本认定为祖本的话,无法解释上述现象。宇野氏推测的增补过程为,先在写本或草稿的栏外增补,下一次成书之际在新写成的写本正文中插入增补的内容,重复此种增补过程,最终形成了增补版的《史集》。不过宇野氏也承认,赤坂氏批评这一推测难以解释《史集》其他抄本出现差异的原因,也有可能在议会本之前就已经有稿本的存在。[1]宇野伸浩(2003),第58—59 页。

除以上三则有关议会本旁注的例子之外,《史集》诸本叙事单元排列顺序的不同还有其他事例。

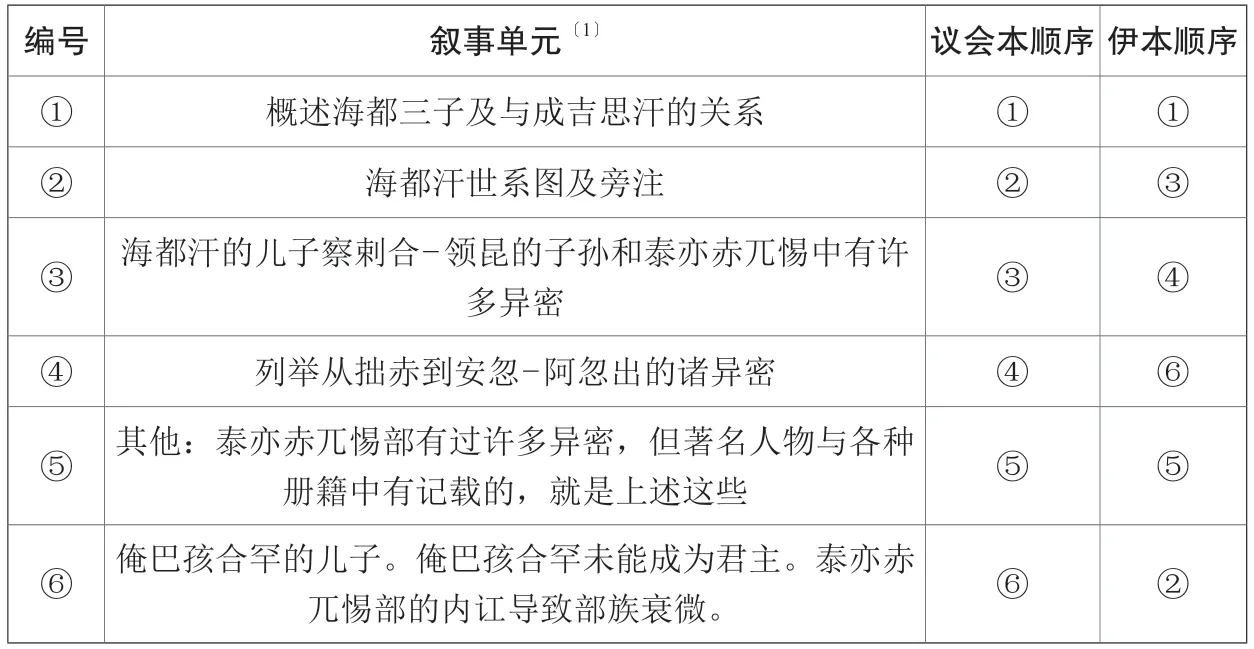

例一,《史集·部族志·泰亦赤兀惕部》讲述泰亦赤兀惕部族起源(见表4)。[2]《史集》汉译本第一卷第一分册,第302—303 页;集校本第一卷第一分册,第480—483 页;议会本f.37b。宇野氏也注意到这个例子,见宇野伸浩(2003),第55—56 页。

表4 《史集》“泰亦赤兀惕部”各本文字异同

叙事单元②云“这泰亦赤兀惕人分为许多分支和部落。他们的根源如下”,显然作为这一部的开篇更为合适。而叙事单元①,是在对比“蒙古人的某些编年史抄本”和“汗的金匮中的‘金册’”相互矛盾的记载之后,认定“金册”的说法更为可靠。《史集》不同抄本对这两个叙事单元共有四种处理方式:一是议会本无①,以②为开始;二是伊本、塔本等本先抄录①,后抄录②;三是T 本、本、本先抄录②,后抄录①;四是J 本无①,以②为开始,并重复抄录②。

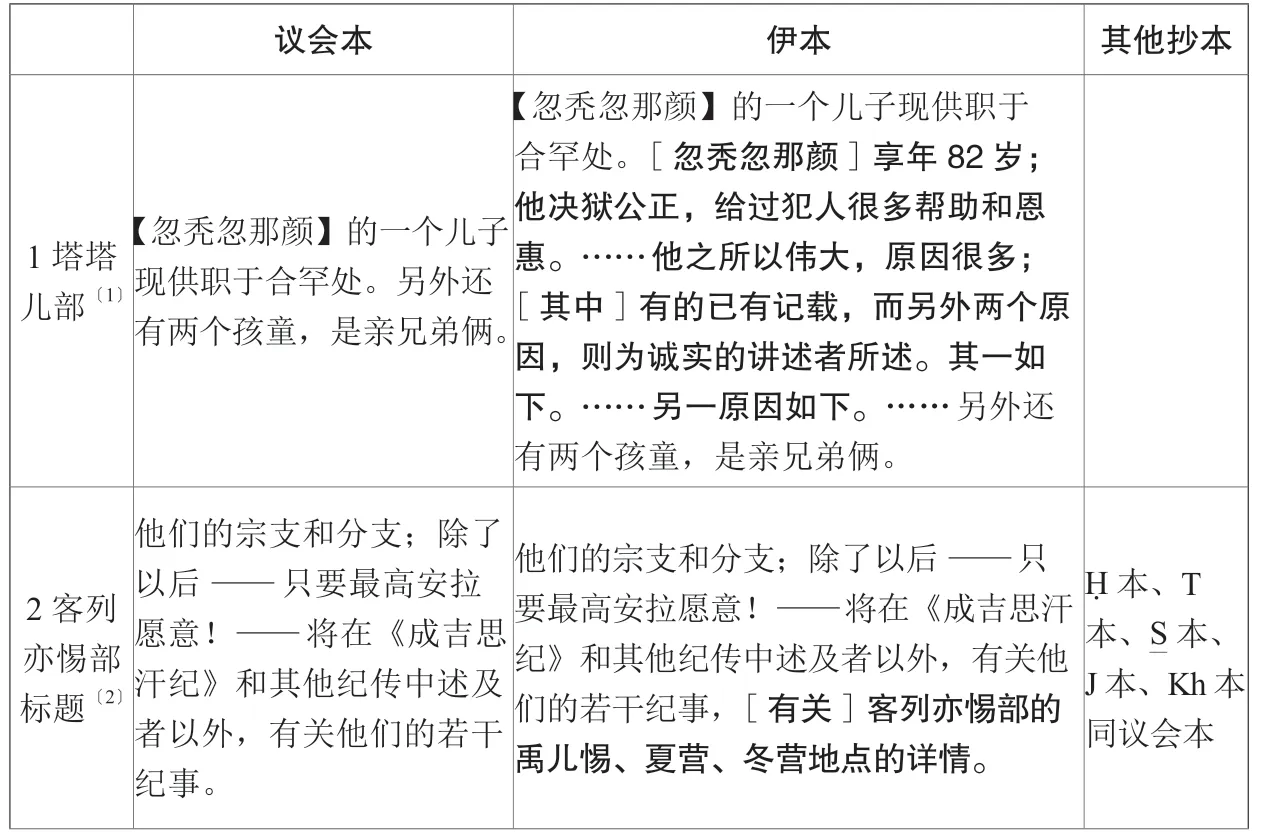

例二,《史集·部族志·兀良合惕部》速不台子孙情况(见表5)。[1]《史集》集校本第一卷第一分册,第383—385 页;议会本f.31b;汉译本第一卷第一分册,第266—267 页,汉译本注云:“此处所述有关异密速别台把阿秃儿及其子阔阔的文字,全从C、L、I 本补入;A 本将这段文字不适当地置于有关兀良合台的记载之后。”

表5 《史集》“兀良合惕部”各本文字异同

诸本叙事顺序的差异如下:

伊本、塔本、议会本等T 本、S 本J 本Ch 本、images/BZ_162_1450_1419_1474_1452.png 本①②②①②①①②②①

就这个例子的情况而言,在伊本、塔本与议会本叙述顺序一致的情况下,出现了其他三种对叙述顺序的调整和重复的情况。

以上所揭诸本的叙事差异(顺序调整和颠倒重复),显然不能以议会本基础上的“增补”来解释。如果诸本是在议会本基础上增补的,那么增补的内容和叙事的顺序应该大致相同。既然“增补说”不能解释产生以上差异的原因,我们就首先需要从文本出发,分析文字增删调换的性质与结果,在此基础上提出抄本源流的合理解释。

三、文字增删的性质与结果

《史集》伊本与议会本在大段文字增删和顺序调换方面的差异,不仅有上文数例。本节就来全面对比《史集》伊本与议会本的大段异文,以此入手,分析这些异文的性质与文字增删的结果。

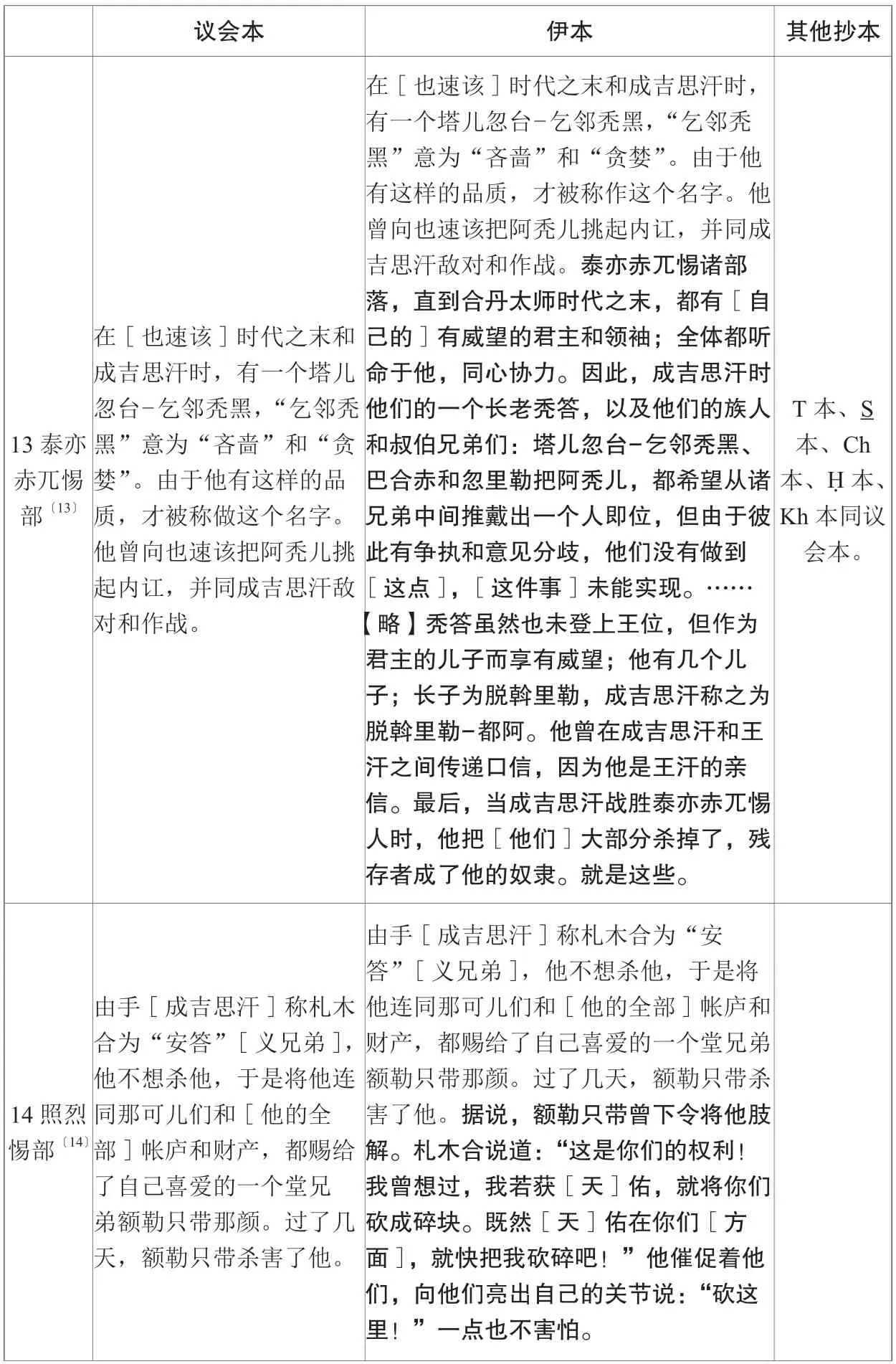

首先来看《史集·成吉思汗纪》中的一个具有代表性的例子。《成吉思汗纪》的海都汗诸子分支部分,伊本与议会本文本内容大致相同,但文字的编排顺序迥异,如下表(表6)所示。

表6 《史集》“海都汗纪”各本文字异同

可见议会本文意是流畅连贯的,即先概述海都汗世系,接着绘出世系图。在图后分别解释海都诸子后裔和所出部族,顺序为:伯升豁儿、抄真—旭古儿、察剌合—领昆、俺巴孩合罕。其中,在介绍海都之子察剌合—领昆形成的泰亦赤兀惕部时,补充说明泰亦赤兀惕的诸异密。而伊本在概述海都世系之后,突兀地介绍泰亦赤兀惕部诸异密,并将本属于海都子孙序列的俺巴孩合罕插入泰亦赤兀惕异密之中,最后绘出海都子孙世系图,顺序混乱、文意乖离。

在大段文字增删和顺序调换方面,《史集》伊本与议会本的差异,不仅有上文数例。志茂智子等学者均曾罗列[1]见志茂智子(1995),第100—101 页;宇野伸浩(2006),第105—109 页。,兹以前人研究为基础,全面搜罗议会本与伊本的大段异文。先以列表的形式罗列异文,然后在表后对这些异文的不同情况进行归纳分析。下表(表7)中,见于伊本而不见于议会本的部分用黑体表示,其他本若同伊本,则不另行注明。本文第二节已举诸例,下表不再重复。表中的译文,参考《史集》汉译本。

表7 《史集》议会本与伊本异文对照

续表

续表

续表

续表

续表

续表

上表中的17 例,加上本文第二节的5 例(例A、B、C、D、E)和本节开头的1 例,共23 例。分析这23 例,可以概括出文本差异的性质包括两个方面:一是考异,二是补遗。以上23 例中,第二节中的C(脱劣勒赤之女)、D(泰亦赤兀惕部先祖)两例,都涉及两种不同来源的史料的不同记载,而且拉施特还进行了史料考辨,在两种不同来源的史料之间做出了带有倾向性的评议。《史集》不同抄本的区别在于,是否将两种说法同时抄录,以及抄录的顺序是否一致。

除此二例之外的其余诸例,大多与正文关涉不大,属于“补遗”性质。仔细分析上表中的“补遗”诸例,会发现一个突出的共同问题,即“补遗”抄入的位置往往并不恰当,割裂了正文的整体叙事安排,造成了前言不搭后语的结果。

“补遗”抄入位置不当,造成了若干方面影响。一是违碍体例。《史集·部族志》在记载某部情况时,通常会先从整体上介绍这一部的起源、居地、分部等基本信息。例3 中伊本等抄本突兀地将王汗本人的夏营地列入篇首,与体例不协。例7 中乃蛮部开篇总括乃蛮部的基本情况,点明乃蛮为游牧部落,伊本等抄本却在此之前插入乃蛮二王之间的冲突,亦与体例不协。二是割裂叙事。例B 的叙事线索是塔塔儿诸部的内斗,而中间插入了毫不相关的昂可剌—沐涟流域风土的内容。例6 主体内容是讲王汗头颅的故事,伊本等抄本在中间插入了王汗试图反策帖卜—腾格里一事,与上下文毫无关系。例15 叙述主线是兀鲁惕部中的诸异密,而伊本在其中插入有关蒙古部族分类的另一种说法,也与上下文无关。例16 中,议会本没有记载俺巴孩合罕被捕经过,在讲述俺巴孩合罕被阿勒坦汗处死之后,紧接着讲述俺巴孩合罕之子秃答事迹;伊本在秃答事迹中间,插入“塔塔儿人将他捉住的缘故”一段,此处的“他”实际上指的是俺巴孩合罕,理应在俺巴孩合罕被处死之后插入这段叙事,伊本却将这段叙事插入秃答事迹中,从而将秃答事迹割裂开来。三是自相矛盾。例4 中,明确称客列亦惕部人战败成为成吉思汗的奴仆的情况将在本纪中叙及,而伊本等抄本接着讲述曲克把阿秃儿诸子如何降附于成吉思汗,显然与前文声称将在本纪中叙述相矛盾。例5 先是讲述马儿忽思汗的妻子为夫报仇,然后讲马儿忽思的后裔,伊本等抄本在尚未交代马儿忽思诸后裔的情况下,在中间突兀地插入马儿忽思将诸禹儿惕分配给诸子的情节。例10 中,伊本等抄本云弘吉剌惕诸部的禹儿惕与亦乞剌思、豁罗剌思部落在一起,但据《部族志》下文,亦乞剌思、豁罗剌思本身即是弘吉剌诸部之一,此处的说法自相矛盾。四是偏离主题。例11 巴牙兀惕部中插入薛良哥河诸支流,与巴牙兀惕部本身无关。例12、13 泰亦赤兀惕部主体内容是讲述泰亦赤兀惕部与成吉思汗的渊源,其中插入泰亦赤兀惕部秃答及其同时代诸人争位事迹,与成吉思汗无关。

综上所述,《史集》伊本与议会本异文的性质,可以概括为三个方面:叙事顺序、考异与补遗。从叙事顺序上讲,在伊本与议会本内容一致的情况下,伊本存在将完整连贯的语意群割裂颠倒的情况。从考异上讲,议会本的处理方式,是将不同来源的史料抄成旁注,而伊本绝大多数情况下将不同来源的史料抄入正文。从补遗上讲,议会本往往将“补遗”全部刊落,而伊本却全部抄入正文。无论是考异还是补遗,伊本都存在史料抄入位置不当以致割裂文意、自相矛盾等情况。

四、《史集·成吉思汗纪》伊本、议会本与《五族谱》的关系

流传至今的《史集》议会本,除留存《部族志》全文之外,还保留有部分《成吉思汗纪》的内容,包括成吉思汗先祖纪与成吉思汗编年史的一部分。《史集·蒙古史》的同源文献《五族谱》,也包含有类似的内容,因此《五族谱》与《史集》可以相互参照。《五族谱》的修纂,是拉施特《史集》修纂事业的一部分。《五族谱》的“蒙古世系”绘制了从朵奔伯颜以下的成吉思汗家族世系图,其史源与《史集·蒙古史》有着密切的联系。鉴于《五族谱》体例、内容之成熟完善,内容多与《史集》重合而又时常有溢出《史集》之外的信息,赤坂恒明指出,《五族谱》“蒙古世系图”是以《史集·蒙古史》中的世系图为基础进行编纂的。而且在《史集》伊本与议会本的异文方面,赤坂氏发现,当议会本与伊本内容不一致时,《五族谱》多与议会本相同,仅在少数情况下与伊本相同。但是从体例上看,议会本相较于伊本,更保留了《史集》编纂的原始形态,拉施特对谱系图体例的改良,经历了从议会本系统到伊本系统,再到《五族谱》的过程。[1]赤坂恒明(1998),第154—155 页。这一说法,似乎支持了宇野氏等所持“增补”说。这使得我们必须从实例出发,仔细检视《史集》伊本、议会本的异文与《五族谱》的关系。这些例证包括两个方面的内容:《五族谱》的一些记载不见于《史集》伊本等诸本,但与议会本的记载相同;《史集》伊本与议会本记载相异的内容,《五族谱》多从议会本。

例如:《五族谱》“孛端察儿世系”[1]Shuʿab-i panjgāna, İstanbul: Topkapı-Sarayı Müzesi Kütüphanesi, f.97a-97b.此系北京大学《五族谱》读书班的共同研读成果(未发表)。以下简称《五族谱》。《史集》议会本f.45a;伊本f.47b-48a;汉译本第一卷第二分册,第16—18 页。。《五族谱》和《史集》议会本世系图均列出孛端察儿二子:不合与不黑台,不合之子为土敦篾年。《史集》伊本世系图列孛端察儿三子:不合、不黑台、土敦篾年。差异在于土敦篾年是孛端察儿之子还是不合之子。《五族谱》、《史集》伊本、议会本都记载:土敦篾年是成吉思汗的都塔浑,即七世祖,另一种说法为,这个土敦篾年为孛端察儿的儿子,但认为他是不合的儿子较为正确。因为在古老的册籍中有同样的[记载]。这段是拉施特对不同史料进行的考辨,拉施特认为“古老的册籍”记载有同样的内容,因此应该将土敦篾年勘定为不合之子。《五族谱》和《史集》议会本世系图,均与拉施特的考辨相一致,而伊本世系图则与拉施特的考辨相抵牾。从这一点上讲,伊本世系图很可能反映的是拉施特未经考辨勘定之前对这一问题的看法,并不能反映拉施特的定论。

又如:《五族谱》“海都世系”。这一部分记海都诸子,左数第一位为察剌合—领昆。察剌合—领昆有旁注,大致与《史集》海都汗世系图旁注相同。[2]《五族谱》f.98b-99a。《史集》议会本f.47a-47b;伊本f.51a;汉译本第一卷第二分册,第33 页。但其中有一句:“抄真—旭古儿的部落和子孙及他的亲属只要和泰亦赤兀惕在一起,由于他们曾是该部落的首领,全都称为泰亦赤兀惕。”《史集》伊本等本无此句,而议会本的记载与《五族谱》同。贝勒津本亦云:“由抄真—忽儿吉思的子孙和部落及其族人和依附者组成的泰亦赤兀惕人在一起的人,全都称作泰亦赤兀惕人。”贝勒津在其书序言中称,以上一段内容不见于A、B 本,但见于C、D、E 本,有可能是拉施特在修订过程中删掉的。贝勒津所谓A、B 本,分别指圣彼得堡科学院亚洲博物馆藏本和圣彼得堡公共图书馆藏本。C、D 本蒙H.b.哈内科夫相赠,这两个抄本内容相似,大概出自同一抄本系统。[1]《史集》贝勒津本序言,第22 页;正文注释,第172 页(И.Н.Березин, Сборник Летописе,Tpyды Восточного отделения Императорского Русского-Археологического общества, T.V[1858], VII[1861])。贝勒津本的内容蒙周思成兄惠示。据白岩一彦所撰《史集》现存抄本目录,有一标号为Chanykov 62 的抄本应藏于圣彼得堡的俄罗斯国立图书馆,但具体收藏地不明。[2]白岩一彦(2000),第31 页。这一抄本很可能是贝勒津所参校的C本、D 本之一。C 本、D 本与议会本相似的内容并不仅此一例(详见表8),很可能C 本、D 本同属《史集》议会本系统。

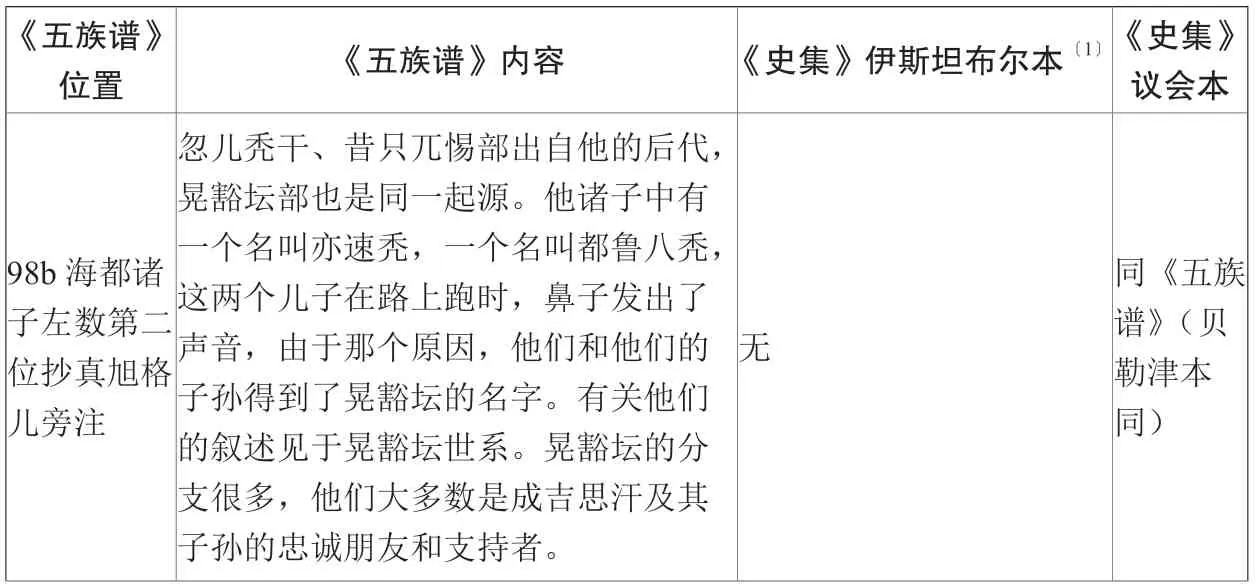

表8 《五族谱》“海都世系”与《史集》异文对照[3]《五族谱》f.98b-99a。《史集》议会本f.47a-47b;伊本f.51a;汉译本第一卷第二分册,第33 页。《五族谱》与《史集》伊本的不同之处用黑体表示。

续表

除上表反映的《史集》伊本内容与《五族谱》、《史集》议会本的差异之外,《史集》伊本的这一部分内容在编排顺序上也与议会本迥异。

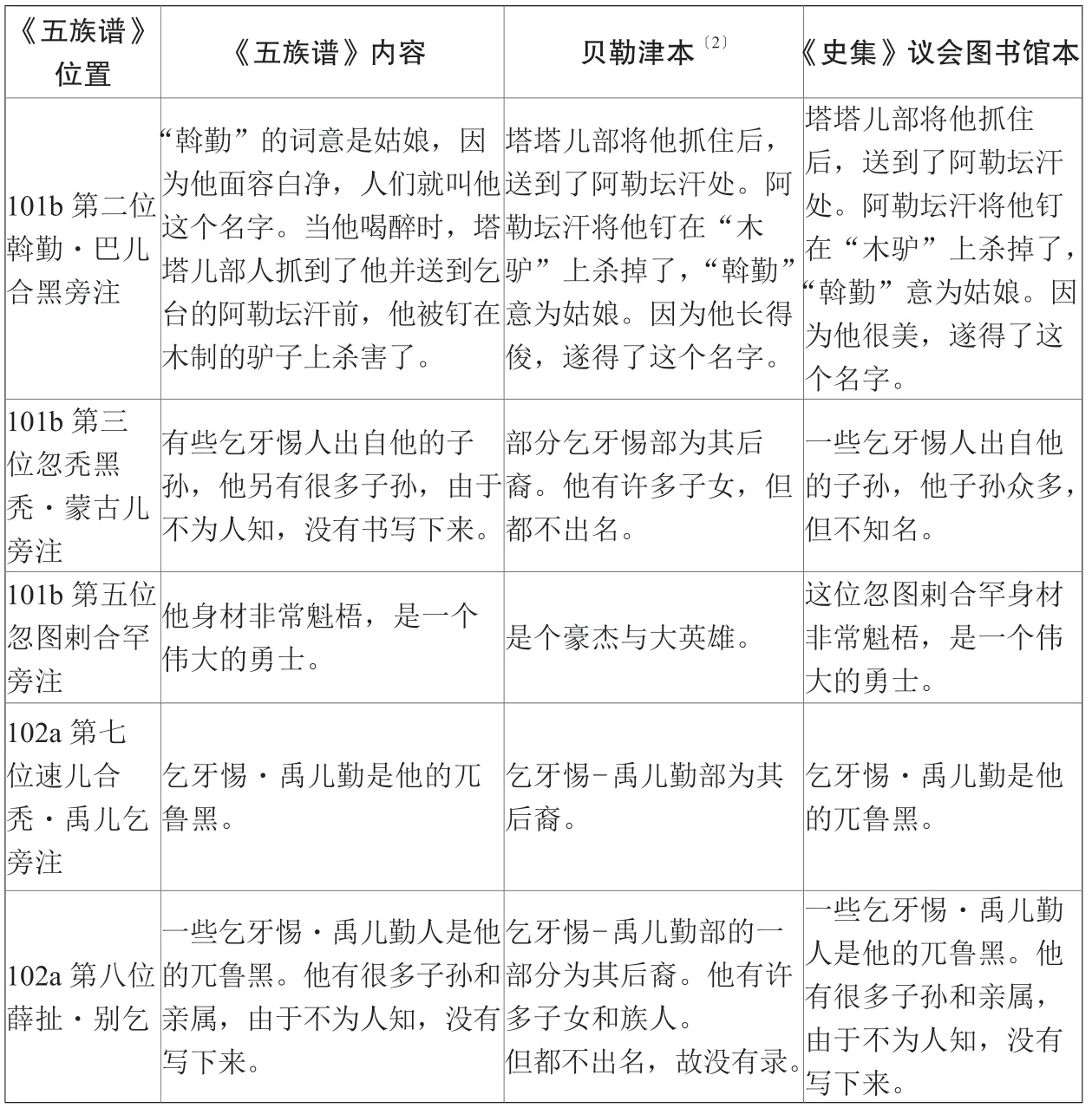

除《五族谱》“海都世系”之外,《五族谱》“合不勒汗世系”也有类似的例子。《史集》各纪一般均附有子孙世系图,而《合不勒汗纪》则付之阙如,《史集》俄译本所参校诸本,除贝勒津本外,其他本皆无。因而《史集》俄译者抄录了贝勒津本世系图,并称“贝勒津补作了一张我们在编订原文时所用到的所有诸本上皆无的世系图”。贝勒津本世系图,与《五族谱》“合不勒汗世系”相似度很高。与《史集》其他抄本不同的是,唯议会本绘有“合不勒合汗世系图”,其内容与《五族谱》相似度很高,说明贝勒津本世系图并不是贝勒津本人补绘的,而是照录抄本。(详见表9)

表9 《五族谱》“合不勒世系”与《史集》异文对照〔1〕

又如《五族谱》“也速该拔都儿世系”[1]见《五族谱》f.103b。《史集》议会本f.56a;伊本f.61b-62a;汉译本无世系图。,《五族谱》记也速该后裔马忽勒答儿有二子(其中一子佚名),议会本世系图与此同,而伊本世系图记其仅有一子。《五族谱》只儿乞台有旁注,同于伊本,而议会本无。《五族谱》的合剌勒朮旁注,则只见于议会本,不见于伊本。合剌勒朮诸子世系,《五族谱》与议会本同,而伊本则将合剌勒朮诸子系于忽里黑赤之下。

又如《五族谱》成吉思汗子孙世系[2]见《五族谱》f.106b。《史集》议会本f.60a;伊本f.66a;汉译本第一卷第二分册,第84—85 页。,《五族谱》记成吉思汗五女,议会本同,而伊本记成吉思汗六女。阔列坚诸子世系,《五族谱》与议会本同,而伊本世系图将忽察一系记入拖雷名下。《五族谱》兀鲁带旁注与议会本同,伊本失载。

以上诸例反映出的《五族谱》文本与《史集》伊本、议会本的异同关系,包含如下几个方面:一是大段阙文,如《史集》伊本等诸本缺“海都世系图”,而议会本不缺,且议会本所载内容与《五族谱》高度一致;二是小段旁注,议会本的旁注往往多于伊本(如98b 抄真旭格儿旁注),仅有少数情况伊本所载旁注不见于议会本(如103b 只儿乞台旁注),而《五族谱》所录旁注为最全;三是世系图所载子孙世次、阙名等情况,当议会本与伊本相矛盾时,《五族谱》往往同于议会本;四是人名的译写与旁注,《五族谱》间或同议会本,间或同伊本,间或全不同于《史集》。可见,除去在人名译写、旁注详略等细节上《五族谱》出现的异于议会本、同于伊本的情况,在子孙世次、人名存佚等重要问题上,《五族谱》往往同于议会本。

与本文第二、三节所论《史集·部族志》伊本的文字详于议会本所不同的是,议会本《史集·成吉思汗纪》残文中的世系图部分,与伊本《成吉思汗纪》世系图间有缺绘、旁注不全、次序失当的情况相比,往往更加完备。这种情况,是所谓“增补说”所无法解释的。因此,本文认为“增补说”难以成立。排除了“增补说”的干扰,结合上文所举诸例与赤坂氏的观点,下面我们就议会本与伊本的关系问题提出新的看法。

五、《史集》编纂过程所反映的议会本之性质

通过上文的排比分析,我们已得出以下结论:第一,伊本与议会本的一些异文,在诸本中的记述顺序不同;第二,伊本的异文具有考异和补遗两种性质,其插入的位置往往不当,造成了文意的割裂与龃龉;第三,在重要问题上《五族谱》往往同于议会本,显示出议会本的完备。赤坂氏在批判前人对《史集》抄本系统的研究时,指出志茂硕敏等致误的根源在于,没有澄清以下问题:抄本的书写年代与抄本在传抄序列中的位置没有必然的联系。且现存《史集》诸本中,并没有拉施特“亲书·校阅”的草稿本与完者都“审读·订正”的净写本。议会本与其他诸本相比,更多地保留了古态,《史集》的编纂,与其说经历了删削的过程,不如说是增补的过程。[1]赤坂恒明(1998),第146、149、155 页。赤坂氏的这一论断,触及了《史集》成书过程中的关键问题,不过,其说是否能得到本文第二、三、四节所举诸例的完全支持?这就需要我们结合文献中对于《史集》成书经过的记载与反映在诸抄本中的《史集》编纂特点,对《史集》成书与传抄的关键问题进行反思。

《史集》作为一部大型官修史书,其编纂流程与私人著述有很大的不同,因而我们不能将稿本、清本、定本,与进呈本混为一谈。拉施特在《史集》“总序”中说道:“本书各部分,或曾以原稿,或曾以缮本进呈御览,[国君]以其帝王之聪明睿智、明察秋毫、博学多识、高瞻远瞩,下令[将此书进行]彻底修改整理。际此幸福与日俱增的至圣时代,此书全部缮正之后,认为[题献于]他[合赞汗]的嘉名之下较为适当……奉此普世遵从之诏令,[本书]即如此缮清。”[1]《史集》汉译本第一卷第一分册,第88—89 页;集校本第一卷第一分册,第14—15 页。此处采用的是余大钧汉译本的译法。涉及拉施特编纂流程的若干关键步骤,有必要结合波斯文原文进行一番分析。拉施特的这段序言明确对稿本(savād,余译:“原稿”)与清本(bayā,余译:“缮本”)做出了区分,而且稿本与清本均数次进呈伊利汗御览,经历了彻底修改、按序录写(ilā-ī tamām vaabbā niām,余译:“彻底修改整理”)的过程,最终在完者都汗时期,以同样的方式写定(bar hamān minvāl ba-tarīr mī-payvand-ad,余译:“如此缮清”)。可见《史集》的修纂过程,并不是简单的稿本—清本—定本,最后以定本进呈的过程,而是经历了数次进呈和修订,所谓进呈本不止包含最后的定本,还包括之前的稿本和清本。

拉施特在《史集》“总序”中反复强调的另一点,是史料考辨的方法论。拉施特区分了不同的历史撰述,一类是“有些记述事变和纪传的历史学家,他所笔载口述者,无一为其亲眼目睹”,一类是“也有些历史学家,他们是事变和事件的参与者[和见证人],因此他们所写的事变历史,是根据亲身观察写出的,并非根据传闻写出”。[1]《史集》汉译本第一卷第一分册,第90—91 页。对于长期以来没有文字传统的蒙古而言,另一类更加普遍的情况是“历史学家根据讲述者的转述进行记述”。“转述有两种:一种是,情况经口口相传而成为学术的依据,这种传述的情况没有丝毫可疑之处……另一种转述不曾被传来传去,只有个别人谈到它,在此情况下可能有真有假,有矛盾纷纭之处。”“民族如此繁多、时间如此漫长的历史,绝不可能[完全]可信,而且其中现有和将有的叙事,并不都有同等价值,也并不完全一致。”[2]《史集》汉译本第一卷第一分册,第91—92 页。其中“而且其中现有和将有的叙事”原文作ravāyat-ī ka dar ān bāb karda bāshand va kunand(见集校本第20 页),译作“对此已有和现有的叙事”更妥。拉施特所谓“只有个别人谈到”的转述,并不具有同等价值,也并不完全一致,联系到我们上文所举例证,可以认为分别对应于我们在上文中总结的“补遗”和“考异”两种情况。也就是说,那些不被普遍记载或转述的“孤证”,与“经口口相传而成为学术的依据”的“铁证”相比,一方面“并不都有同等价值”,即可备一说的“补遗”;另一方面“也并不完全一致”,需要对史料的分歧之处进行“考异”。对于两类转述,拉施特认为“史学家的职责在于将各民族的记载传闻,按照他们在书籍中所载和口头所述的原意,从该民族通行的书籍和[该民族]显贵人物的言辞中采取出来,加以转述”。拉施特所谓“该民族通行的书籍和[该民族]显贵人物的言辞”,对应于上文的第一种转述,即“情况经口口相传而成为学术的依据”,而对于第二种转述,拉施特则持保留态度。

在了解了《史集》作为一部大型官修史书的编纂流程和拉施特的史学编纂方法论之后,我们可以对议会本与伊本的关系有一新的判断。从编纂流程上看,议会本与伊本(议会本系统与伊本系统)的关系,并不是孰为底本的关系,而是同源异流的关系。所谓“源”,指的是拉施特的稿本,而所谓“流”,指的是不同阶段缮写而成的清本。从上文所举伊本与议会本的异文反映的修纂方法来看,拉施特的稿本,在主体内容之外,很可能附有“补遗”与“考异”两种性质的附文,不同阶段的缮写誊录所成清本,对附文采取了不同的处理方式。这是导致伊本与议会本出现大篇幅异文的主要原因。唯此,才能解释异文在诸本中顺序不同与位置偏差的原因。

就抄写形式体例而言,白岩氏、宇野氏等均注意到,议会本与其他各本相比,明显更为华丽与整饬。[1]白岩一彦(1993),第99 页;宇野伸浩(2003),第42 页。的确,议会本题头的精美绘饰、大汗名讳的表敬方式、蓝色红色字体的功能区分、题目的醒目粗体、以符号来表明段落划分、所绘图表的美观工整等特点,均显示出议会本很可能具有进呈本的性质。而且上文提到,各抄本《史集》目录里提到完者都的年龄和在位时间,均付之阙如,唯议会本记完者都的年龄为24 岁,在位时间为四分之一年。以上特点表明,议会本具有进呈本的性质,或者至少是与进呈本有着直接关系的抄本。不过,由于《史集》历经数次进呈,目前还难以确定议会本反映的是哪一次进呈的情况。

《史集》的定本,应当是最后一次进呈形成的定稿。按照本节开头提到的议会本与其他本相比保留古态,与其说是删削不如说是增补的观点,伊本当是与议会本相比和定本更为接近的抄本,事实是否如此呢?上文第三节所举诸例,表明伊本插入异文的位置往往不当,造成文意的割裂、龃龉。有理由认为伊本及伊本系统反映的,绝非拉施特最终的定本,只是在编修的某一阶段由稿本抄出之本。否则的话,经拉施特厘定过的文字出现如此文意乖离、逻辑混乱、顺序颠倒的现象,殊难理解。

总 结

综上所述,本文认为,议会本(议会本系统)与伊本(伊本系统)的关系,并不是直接的先后继承关系,而是同源异流的关系,都源自拉施特《史集》修纂的特定阶段。拉施特的稿本,很可能在主体内容之外,包含有“考异”与“补遗”两部分附文,现存《史集》的不同抄本,体现了修纂的不同阶段对附文的不同处理方式。虽然伊本等抄本包含了为议会本所无的一些长篇内容,但议会本呈现出文意通畅、体例完备的特点,相比之下,伊本存在文字顺序颠倒、文意割裂的现象,并非拉施特最终的定本。本文将讨论的重点放在议会本与伊本上,并未对《史集》其他各本展开全面的研究。《史集》各抄本的抄本系统划分与源流关系,有待进一步的考察。