清代中俄外交语言探析*

2020-11-24清华大学

黄 娟(清华大学)

一、引言

关于清代中俄外交语言问题,学界已有不少成果有所涉及,如蔡鸿生的《俄罗斯馆纪事》、肖玉秋的《俄国传教团与清代中俄文化交流》、何新华《威仪天下:清代外交礼仪及其变革》、俄国学者米亚斯尼科夫的《理藩院与俄清关系(17—18世纪)》、叶柏川的《俄国来华使团研究(1618—1807)》、曹雯的《清朝对外体制研究》、阎国栋的《俄罗斯汉学三百年》、陈开科的《嘉庆十年—失败的俄国使团与失败的中国外交》、尤淑君的《宾礼到礼宾:外使觐见与晚清涉外体制的变化》、廖敏淑的《清代中国对外关系新论》、加藤直人的《清代文書資料の研究》[1]蔡鸿生:《俄罗斯馆纪事》,中华书局2006年版;肖玉秋:《俄国传教团与清代中俄文化交流》,天津人民出版社2009年版;何新华:《威仪天下:清代外交礼仪及其变革》,上海社会科学院出版社2011年版;〔俄〕米亚斯尼科夫著,叶柏川、张勃诺译:《理藩院与俄清关系(17—18世纪)》,见朱诚如、王天有主编:《明清论丛》,故宫出版社2012年版,第255—258 页;叶柏川:《俄国来华使团研究(1618—1807)》,社会科学文献出版社2012年版;曹雯:《清朝对外体制研究》,社会科学文献出版社2010年;阎国栋:《俄罗斯汉学三百年》,学苑出版社2007年版;陈开科:《嘉庆十年—失败的俄国使团与失败的中国外交》,社会科学文献出版社2014年版;尤淑君:《宾礼到礼宾:外使觐见与晚清涉外体制的变化》,社会科学文献出版社2013年版;廖敏淑:《清代中国对外关系新论》,政大出版社2013年版;〔日〕加藤直人:《清代文書資料の研究》,汲古書院2016年版。,等等。然而,上述成果的关注点并非清代中俄外交用语问题,仅将其作为辅助性内容加以略述。

值得关注的是柳泽明的《17—19 世紀の露清外交と媒介言語》[1]〔日〕柳泽明:《17—19 世紀の露清外交と媒介言語》,《北東アジア研究》別冊第3 号(2017),第147—162 頁。,该文着重对19世纪以前中俄外交中所用的语言做了整体性的梳理,尤其是利用俄方档案,补充了清代档案文献中所记不详的信息,可惜的是,该文侧重点在清前中期,并将较多篇幅用在中俄双方翻译人员的培养上,对19世纪以后中俄外交用语的描述失之过简。事实上,清代中俄外交语言的使用,可用“因地适时”加以概括,语言的使用不仅随着时间推进而转变,亦因边疆袤远而有所区别。职此之故,对整个清代中俄外交所用语言做长时段考察和总体性把握殊为必要。本文尝试对此做更深入的探查。

二、人与制:清前中期与俄交涉人员、机构概略

在整个清代对外交往中,汉、满、蒙古、藏、回(察合台文)等诸种语言,在不同场合均发挥作用,但无疑以汉、满语最为重要。在清前中期,满语是代表清廷最为重要的外交语言,对外签约时一般都会采用满文;在平时的交往中,满语的使用也十分普遍。这一格局在晚清渐变,西方列强和日本等要求以汉文作为清廷的代表文字,满语使用相对骤少。除了在少数条约文本中、部分正式的外交仪式上,满语大都仅存在两国交界地方官员的往来文移中了。这种转变在中俄外交中呈现得尤为明显,但同时,中俄外交语言的使用及发展状况,在清代对外交往中亦有其独特之处,典型如满语的使用几乎贯穿整个清代中俄外交,并一度应用广泛。个中缘由,还须从制度和人事—即清廷负责、参与中俄交往的外事机构、人员和对俄外事制度—等方面寻查。

早在17世纪中叶,中俄双方就有频繁的外交往来并建立了外交联系。《尼布楚条约》签订于《威斯特伐利亚和约》生效后的1689年,因此,当今学者认为晚清以前的中俄关系在客观上已具备某种“现代性”或“近代主权意义”[1]黄兴涛:《重塑中华:近代中国“中华民族”观念研究》,北京师范大学出版社2017年版,第12 页;邹逸麟、华林甫:《清代政区地理初探》,北京联合出版公司2015年版,第12 页。,笔者亦以为然。不过,当我们置身于清廷的立场上后会发现,中俄外交建立并保持下去的前提,是将俄罗斯置于“夷”的地位,其背后逻辑类似于传统的“华夷秩序观”,清廷高居“天朝”之位,相对的,俄罗斯则以“外夷”的面目出现,直至晚清。[2]有关清朝秩序观念及其转变的文献及著作颇多,与本主题关系较大者,除诸如乾隆《大清会典》卷56,《礼部·主客清吏司·朝贡》中原始记述外,还可参见〔日〕岸本美绪:《“中国”和“外国”—明清两代历史文献中涉及国家与对外关系的用语》,见陈熙远主编:“中央研究院”第四届国际汉学会议论文集《覆案的历史:档案考据与清史研究》(下),台北“中央研究院”2013年版,第357 页;邹振环:《利玛窦世界地图的刊刻与明清士人的“世界意识”》,复旦大学历史学系、复旦大学中外现代化进程研究中心编:《近代中国的国家形象与国家认同》,上海古籍出版社2003年版,第42、60 页;〔日〕佐藤慎一:《近代中國の知識人と文明》,東京大学出版會1996年版,第204—205 頁;何新华:《威仪天下:清代外交礼仪及其变革》;陈开科:《嘉庆十年—失败的俄国使团与失败的中国外交》,第212—239 页;曹雯;《清朝对外体制研究》,第53—81 页;〔美〕费正清:《一种初步的构想》、《中国的世界秩序中的早期条约体系》,见〔美〕费正清编,杜继东译:《中国的世界秩序》,中国社会科学出版社2010年版,第1—17、277—293 页。在这一秩序观念下,作为“夷”的俄国人都要在清廷严格规范的仪制之下活动:俄使团、传教团及留学生来华须遵循规定的时间、地点、频次、路线、礼仪等,商人只能在固定地点进行贸易,另外,直接与之交涉的并非清朝中央政府和皇帝,主要是理藩院[1]俄国学者米亚斯尼科夫特别关注了理藩院在17—18世纪的清俄外交中发挥的重要作用,具体参见〔俄〕米亚斯尼科夫著,叶柏川、张勃诺译:《理藩院与俄清关系(17—18世纪)》。和各地方机构及官员。

在清前中期中俄双方往来中,俄罗斯的来华使团、传教团及留学生、清廷派出的访俄使团以及双方商人等为中俄外交往来的主要参与者。顺治十一年(1654)的费奥多尔·伊萨科维奇·巴伊科夫(Федор Исакович Баков)使团[2]1654—1658年使华。又译巴伊阔夫等,参见国立北平故宫博物院文献馆编:《故宫俄文史料:清康乾间俄国来文原档》,北京,1936年(台联国风出版社1969年再版),第2 页。在清朝满文档案中还记载了巴伊科夫使团的先遣特使谢伊特库尔·阿勃林(后在1668—1672年间出使中国),当时记为“毕西里克”。参见中国第一历史档案馆编:《清代中俄关系档案史料选编》第一编,中华书局1981年版,第18 页。是俄国派遣到清朝的第一个正式使团,当年二月,俄外务衙门为使团准备了国书,以期和清政府建立牢固的友谊,实现中俄通商的目的[3]〔俄〕尼古拉·班蒂什—卡缅斯基著,中国人民大学俄语教研室译:《俄中两国外交文献汇编(1619—1792)》,商务印书馆1982年版,第22、23 页。。可惜的是,当时俄方正多次侵扰黑龙江流域,加之巴伊科夫谨守俄皇的训令,拒绝遵从清方的礼仪传统,坚持要将携带的国书和礼物直接面呈顺治帝而非理藩院,最终在1657年被清政府遣返。不过,中俄双方正式的外交联系就此开始建立。

从顺治时期巴伊科夫使团使华被遣回,至嘉庆年间戈洛夫金使团再次因礼仪冲突被遣返,俄罗斯共十次遣使团来华。伊万·斯捷潘诺维奇·佩尔菲利耶夫(Иван Степанович Перфильев)[4]1658—1662年使华。或称皮尔费利耶甫、伊万。参见国立北平故宫博物院文献馆编:《故宫俄文史料:清康乾间俄国来文原档》,第2 页;中国第一历史档案馆编:《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第20 页。、谢伊特库尔·阿勃林(Сеиткул Аблин)[1]1668—1672年使华。又称阿布林、阿勃龄,参见《清世祖实录》卷135“顺治十七年五月丁巳”条;〔美〕塞比斯著,王立人译:《耶稣会士徐日升关于中俄尼布楚谈判的日记》,商务印书馆1973年版,第61 页;国立北平故宫博物院文献馆编:《故宫俄文史料:清康乾间俄国来文原档》,第2 页。、伊格纳季·米洛瓦诺夫(ИгнатиМилованов)[2]1670年使华。又译作伊格纳季·米洛万诺夫,见中国第一历史档案馆编:《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第22 页。、尼古拉·加夫里洛维奇·斯帕法里(СпафариНиколаГаврилович)[3]1675—1677年使华。又称尼果赖、尼果赖罕伯里尔鄂维策、尼果赉、米库赖·噶窝里雷齐·斯帕法礼、斯帕发利等,参见刘锦藻编纂:《清朝文献通考》卷300《四裔考八》,浙江古籍出版社1988年版,第7481—7489 页;何秋涛:《朔方备乘》,《中国边疆丛书》第二辑,台北文海出版社1972年版,第278 页;《康熙起居注》第1 册,中华书局1984年版,第258 页;国立北平故宫博物院文献馆编:《故宫俄文史料:清康乾间俄国来文原档》,第2 页。、费奥多尔·阿列克谢耶维奇·戈洛文(Федор Алексеевич Головин)[4]1686—1689年使华。又称费岳多罗等,见《清圣祖实录》卷134“康熙二十七年三月丙子”条;贺长龄:《皇朝经世文编》卷81《边政十二·塞防下》。、伊兹勃兰特·伊台斯(Избрандт Идес)[5]1692—1695年使华。又译伊利萨尔·伊兹勃兰特,见中国第一历史档案馆编:《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第150 页。、列夫·瓦西里耶维奇·伊兹玛伊洛夫(Лев Васильевич Измалов)[6]1719—1721年使华。又译列夫·伊兹麦伊洛夫或伊兹麦伊洛夫、列福·伊兹玛依洛夫,见中国第一历史档案馆编:《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第404 页;国立北平故宫博物院文献馆编:《故宫俄文史料:清康乾间俄国来文原档》,第298 页。、萨瓦·卢季奇·弗拉季斯拉维奇伯爵(граф Савва Лукич Владиславич)[7]1725—1728年使华。又译作公爵萨瓦·伏拉迪斯拉维奇、萨瓦·拉古金斯基伯爵(“伯爵”似误译)或径称萨瓦,参见刘锦藻编纂:《清朝文献通考》卷300《四裔考八》,第7485 页;国立北平故宫博物院文献馆编:《故宫俄文史料:清康乾间俄国来文原档》,第2—3 页;何秋涛:《朔方备乘》,《中国边疆丛书》第二辑,第273 页。、伊凡·克罗波托夫(Иван Кропотов,或径译为克罗波托夫)[8]1762—1763年使华。何秋涛《朔方备乘》卷12《俄罗斯馆考记》“乾隆年间并无使至”,第280 页。等先后出任使团团长,他们一方面带来俄国政府的国书和礼物,延续外交上的往来,着重就中俄贸易问题与清朝进行交涉,另一方面积极搜集清朝的消息和情报[1]叶柏川:《俄国来华使团研究(1618—1807)》,第32—46 页。。康熙二十五年(1686)戈洛文使团来华,他们在1689年《尼布楚条约》签订过程中承担俄方主要谈判者之一的角色,涉及两国政府疆域边界的外交谈判使得俄使团的政治色彩加重,也因此,之后访华使团的级别逐步提高,其成员的构成渐趋完备。

清代外使来华须走固定的路线,谓之贡道。贡道所经一般是物阜人丰之地,沿途有驿站,配备相应的接待设施,并能确保清政府对外使的活动情况的掌控。[2]何新华:《威仪天下:清代外交礼仪及其变革》,第6—8 页。有清一代,俄使来京的主要路线有三:即西线、中线、东线。[3]陈开科:《嘉庆十年—失败的俄国使团与失败的中国外交》,第233—234 页;苏联科学院远东研究所编,厦门大学外文系译,黑龙江大学俄语系校:《17世纪俄中关系:资料与文件》第1 卷第2 册,商务印书馆1978年版,第242—262 页;叶柏川:《俄国来华使团研究(1618—1807)》,第256—266 页。

西线:托博尔斯克→捷斯克尔→瓦盖河→额尔齐斯河→塔拉城→亚梅什盐湖→卡班加松→归化→张家口→宣化→鸡鸣驿→土木堡→怀来→岔道口→南口→昌平→北京。

东线:伊尔库茨克→尼布楚→额尔古纳河→根河→嫩江→喜峰口→遵化→蓟县→三河→通州→北京。

中线:伊尔库茨克→色楞格斯克→恰克图→库伦→张家口→宣化→鸡鸣驿→土木堡→怀来→岔道口→南口→昌平→北京。

其中,在《尼布楚条约》签订以前,西路曾是中俄双方通使通商的主要路线,其归化(今内蒙古呼和浩特)至北京一段原为准噶尔使者入京的主要贡道,因此,西路由于康熙年间清准战争的爆发而没落。东路一度兴盛,尤其是在《尼布楚条约》签订后,但随着雍正五年(1727)《恰克图界约》签订,双方贸易以恰克图买卖城为重心后,此路亦渐趋沉寂。相对而言,中路路程较短,又途经恰克图,逐渐成为后来俄使、商团来往清朝的主要路线,直至晚清,这条“系向来学生行走故道”仍是俄人来往送信的重要通道之一。[1]《清文宗实录》卷254“咸丰八年五月丙戌”条;《清文宗实录》卷289“咸丰九年七月壬辰”条。贡道所经之地的语言环境,决定了外交语种的选择,因此,贡道的此起彼落,也影响着外交语言的使用。

上文述及,在“天朝—外夷”观念指引下,清朝与周边国家的外交事务主要交予理藩院和各地方处理,这很好地体现在清代中俄双方外交文书往来机制中。同时,双方通使、通商路线的变迁也深刻影响着往来文书的对接。[2]廖敏淑:《清代中国对外关系新论》,第281—311 页。

从现存中俄双方往来文书看,顺治年间至康熙初年,中俄文书对接尚处于较为随意、混乱的局面,甚至有“本朝频行宣谕,曾未一答,而雅克萨罗刹,又死守不去。或尼布潮诸地阻隔,前书未达?或雅克萨罗刹皆彼有罪之徒,不便归国?俱未可知。今问荷兰国贡处,称‘伊国与俄罗斯接壤,语言亦通’。其以屡谕情节,各悉作书,用兵部印,付荷兰国使臣转发俄罗斯察汉汗处”[3]《清圣祖实录》卷127“康熙二十五年七月己酉”条。的情形。陆上交界的双方须由第三方荷兰传递信息,可见交流之迟滞。

《尼布楚条约》签订后的很长一段时间内,有相当一部分俄方来文都直接发给索额图,置言之,是个人而非某一机构一度承担了对俄文书往来的重要职责;在索额图晚年,尤其是在他去世后,理藩院成为处理清廷对俄文书的主要部门,并在雍正五年(1727)《恰克图界约》(即《喀尔喀会议通商定约》)第六款中得以确定,两国中央政府往来文移经由俄罗斯枢密院(即萨纳特сенáт 衙门)与清朝理藩院。[1]王铁崖:《中外旧约章汇编》,生活·读书·新知三联书店1957年版,第11 页。在地方层面,随着《恰克图界约》的签订,东路联系相对减少,乾隆年间设置库伦办事大臣,其职责之一就是负责与俄罗斯的交涉。所以,当时承担中俄外交文书交接的机构主要有:中央层面是俄罗斯枢密院↔清朝理藩院,地方层面是伊尔库茨克省省长或西伯利亚总督↔库伦办事大臣[2]国家清史编纂委员会编译组、《历史研究》编辑部合编:《故宫俄文史料》,内部资料2005年版;《19世纪俄中关系:资料与文献·第一卷1803—1807》;〔俄〕尼古拉·班蒂什—卡缅斯基著,中国人民大学俄语教研室译:《俄中两国外交文献汇编(1619—1792)》;苏联科学院远东研究所编,厦门大学外文系译,黑龙江大学俄语系校:《17世纪俄中关系:资料与文件》;中国第一历史档案馆编:《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第596 页;中国第一历史档案馆藏军机处满文录副奏折等。,但黑龙江将军等作为中俄边境地方文书往来的窗口之一,依旧与俄国西伯利亚总督等保持文书往来,这种格局一直保持到了19世纪中期。

三、多语兼用:清前中期中俄外交用语

最早顺治皇帝致俄国沙皇的敕书,是由满、蒙文书就[3]《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第18 页。,顺治十三年(1656),巴伊科夫使团访华时所带国书用俄文和鞑靼文(即蒙文)写成,然而,俄使团成员内无人通晓满、汉语,导致双方在交谈时颇为不畅,误解丛生,这是使团最终被遣回的原因之一。[4]周宁:《世界之中国—域外中国形象研究》,南京大学出版社2007年版,第158—159 页。

康熙十五年(1676),斯帕法里率使团访华,在使团抵达嫩江时,时任礼部侍郎的马喇前往迎接。对于当时的场景,后来斯帕法里曾有报告,其报告称,由于所请翻译人员的满文水平一般,致使自己“几乎听不懂侍郎讲的是什么,他也同样如此”[1]〔英〕巴德利著,吴持哲、吴有刚译:《俄国·蒙古·中国》下卷第2 册,第1419 页。。幸运的是,西方传教士的参与改变了这一窘境,为清、俄双方的交流增添了可能性。使团到了北京以后,斯帕法里等人就妥善解决双方在边境和贸易等问题上,与理藩院官员展开多达20 余次的谈判。最后,俄国使者不愿在国书格式上遵照清廷的规制,因此双方最后决定,以口头报告的方式将商谈结果转达给俄国沙皇,这一口头转达的分工是:大学士索额图负责传话事务,理藩院的尚书阿穆瑚瑯陪同到场,耶稣会传教士南怀仁(Ferdinand Verbiest,比利时人)负责拉丁语的翻译部分。具体流程为:索额图先用满语口述,南怀仁将其口述内容翻译成拉丁语,斯帕法里将南怀仁的拉丁语内容转译成俄语,再由俄方的翻译将俄语翻译成蒙古语,最后由阿穆瑚瑯将俄国使者的蒙古语内容、文词与最初索额图口述的满语内容进行核对。[2]〔英〕巴德利著,吴持哲、吴有刚译:《俄国·蒙古·中国》下卷第2 册,第1571 页;曹雯:《清代对外体制研究》,第114 页。清、俄双方的谈判人员不厌其烦地通过这一细致甚至有些繁琐的过程,以确保传达的信息并无二致。可见,彼此语言不通对于双方交涉滞碍之深,这也是之后俄方派传教团随团学生来中国学习满、汉语的起因之一。

康熙二十八年(1689),中俄签订第一个条约—《尼布楚条约》时,耶稣会士徐日升(Tomás Pereira,葡萄牙人)和张诚(Jean-François Gerbillon,法国人)均参与了条约的谈判。在此过程中,俄方使者曾怀疑耶稣会士偏袒中国并给俄国制造困难,想直接用蒙古语与中方代表交谈,这遭到了耶稣会士的反对,他们认为自己的身份是清廷所派的官方译员,中俄两方使者传达信息应由他们承担,但是俄国人并未理会耶稣会士,还是直接用蒙古语和清朝使臣交谈。就此,满语又成了俄使和耶稣会士的中介语,中方使臣则用满语为两方翻译、解释。[1]〔美〕约瑟夫·塞比斯著,王立人译:《耶稣会士徐日升关于尼布楚谈判的日记》,商务印书馆1973年版,第104 页。可见,在《尼布楚条约》的谈判过程中,多种语言的择用随机应变,拉丁语的“中介语”作用未必如学界原先预想的那么大,反而是满语,一度曾扮演“居间调停”的重要角色。同时,在条约文本拟定时,由于“中国的全权代表都是满人,而协定的第一次草稿,如华尔特·福克斯最近所证明的,(都是)使用满文写的”[2]〔美〕约瑟夫·塞比斯著,王立人译:《耶稣会士徐日升关于尼布楚谈判的日记》,第106 页。。仅几年后,伊台斯使团来华,在康熙三十三年(1694)初,索额图在代表清廷与伊台斯谈判时,向俄方提出要求:此后俄国使团来京,需有通晓拉丁文和蒙古文的通译,这是因为双方在交谈时,很多词汇无法用蒙古语表达,而中国当时有通晓拉丁文的耶稣会传教士。[3]〔俄〕尼古拉·班蒂什—卡缅斯基著,中国人民大学俄语教研室译:《俄中两国外交文献汇编(1619—1792)》,第93 页。

在日常往来文移的书写上,康熙时致俄方文书,早先兼用满蒙文。[4]《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第22 页。康熙十五年(1676),裕亲王福全的奏本中称,斯帕法里声称俄国因无通晓满、蒙文之人,对顺治帝敕书的内容无从得知,故未回应顺治皇帝敕书[1]事实并非如此,俄国文献中记载:“中国皇帝让库赛特库尔·阿勃林带给沙皇阿列克谢·米哈伊洛维奇的书信。目前知道,这一书信是于1657年由库赛特库尔从托博尔斯克带到莫斯科,并交予西伯利亚衙门。……此后,这一书信及其俄译本经由西伯利亚衙门转到国库衙门,而‘为了对此书信进行重译,其复写本被交给外交衙门’。” 〔俄〕中央国家古代文书档案馆:《西伯利亚衙门》,纵第535 行,第8—9 页。转引自〔俄〕娜·费·杰米多娃、弗·斯·米亚斯尼科夫著,黄玫译,米镇波校:《在华俄国外交使者:1618—1658》,社会科学文献出版社2010年版,第99 页。,为此请求“嗣后中国大皇帝若行文,请兼写满文、拉丁文。我国若行文,亦兼写俄罗斯文、拉丁文”。清朝回应“依其请求而行”[2]《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第26—28 页。,并在当时的副都统萨布素[3]此时萨布素应为宁古塔镶红旗驻防协领,康熙十七年擢任宁古塔副都统。处发现“伊万、阿嘎凡二人,曾习学满文,能以俄罗斯文翻译满文”,遂将发送雅克萨之满文、蒙古文文书,交萨布素处译成俄文,一并发送[4]《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第42 页。。

此后,清政府致俄方文书渐有“罗刹字作书”[5]罗刹字即俄罗斯文,《清圣祖实录》卷121“康熙二十四年七月己卯”条。,开始形成了在满文、蒙古文、拉丁文、俄罗斯文之中至少选择两种文字行文的惯例。不过,康熙时期的尼布楚城内尚无擅长翻译满文、拉丁文书之人,清廷致尼布楚地方的文书多用蒙古文、俄罗斯文。与此同时,清朝方面也缺少通晓俄文和拉丁文之人,参与翻译者并不固定,除了上文提到的萨布素属员外,还曾将俄罗斯致清廷的各类俄文文书交希图班、鄂果番、罗多浑、库西玛、伊凡、雅稿、尼坎等人翻译,他们大都属俄罗斯佐领。拉丁文本则先后交予西洋人南怀仁、徐日升、张诚、吉利安(又写作纪理安,Kilian Stumpf,德国人)、巴道明(即巴多明,Dominique Parrenin,法国人)等翻译。[6]参见《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第78、179、306、313、321 页;陈鹏:《清代前期俄罗斯佐领探赜》,《民族研究》2012年第5 期。此外,他们还负责将清政府致俄方文书的满、蒙古文底本翻译成俄文和拉丁文,以便一并发出。

概而言之,康熙时期清俄外交语言的选择视具体使用场合而异:中央机构如理藩院发给俄国西伯利亚总督、俄皇近侍大臣等的日常往来文移,满文、拉丁文、俄罗斯文三者兼用的情况较多,黑龙江将军与尼布楚城长官来往文书多是蒙古文与俄罗斯文并行;在签订正式条约时,除必行俄文外,一般再在满文、蒙古文、拉丁文中至少选用两种;清朝皇帝致俄皇函件则兼行满文、俄文、拉丁文[1]《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第215 页。;国书则多“以满文、蒙文、西洋文和俄罗斯文”[2]西洋文即拉丁文,《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第60 页。行文;设立中俄边界界碑时,则要求“满文、蒙文、汉文应勒于碑阳,俄文、拉丁文勒于碑阴”,这五种文字样式由翰林院缮拟[3]《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第125 页。。

雍正时期,两国外事涉及地区逐渐由黑龙江流域转向恰克图地区,这对清俄外交所用语言的影响颇深。是时,喀尔喀地方少有精擅俄文之人,很多文件只能原样转送理藩院,或依据俄方翻译的文本,为摆脱这种被动的状态,喀尔喀副将军策凌不得不向理藩院请求派选通晓俄文之人。[4]《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第480 页。另外,在策凌、图里琛与俄使萨瓦商议《恰克图条约》时,底本为蒙古文本,后将其译成满文、拉丁文和俄罗斯文本[5]《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第520—521 页。,足见俄方使团中也缺少擅长满语之人。《恰克图条约》签订后,俄罗斯开始有规律地派遣留学生来华,虽然他们当中有酗酒或行为不端者[1]〔俄〕尼古拉·班蒂什—卡缅斯基著,中国人民大学俄语教研室译:《俄中两国外交文献汇编(1619—1792)》,第247 页。,不过,大多数成员还是能在学成后返回俄罗斯,分派至科学院等机构从事翻译工作[2]见《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第575 页;〔俄〕尼古拉·班蒂什—卡缅斯基著,中国人民大学俄语教研室译:《俄中两国外交文献汇编(1619—1792)》,第285、360 页。,使得俄国在致清朝的日常外交文书中行用满文成为可能,从长远来看,俄罗斯的汉学、满学及满、汉语教学也由此渐兴。

雍正九年(1731),因庆贺新任俄皇彼得二世(Петр II)登基,清朝派托时使团前去庆贺,使团尚未到达俄罗斯,彼得二世去世,其姑母安娜一世(Aнна I)加冕,清方随即派出德新使团恭贺安娜继位。他们都受到俄女皇的隆重接待,其间,清朝使臣托时以蒙古语[3]托时致安娜一世的贺词,见俄罗斯帝国外交档案馆,全宗62,目录1,1731年9 号文件。转引自〔日〕柳泽明:《清代中俄关系中满文所占的地位》,学术报告,北京社会科学院满学研究所,2017年3月15日。向安娜一世致敬辞,另外,俄科学院特地为德新使团印制签名纸,上用汉字印刷“大清雍正皇帝”,并有俄、满、拉丁文对照[4]周宁:《世界之中国—域外中国形象研究》,第183—184 页。。德新使团参观圣彼得堡皇家科学院时,德国籍院士拜耶尔[5]拜耶尔(T.S.Bayer,德国人,1694—?),圣彼得堡皇家科学院首位院士级汉学家,他将西欧早期汉学引入俄罗斯,对俄国汉学的创立影响重大,代表作有《中国日食》、《中文博览》(或称《中国博物论》[Museum Sinicum])等,参见阎国栋:《俄罗斯汉学三百年》,第6—11 页;〔英〕詹姆斯·萨默斯著,于海阔、方环海译:《18—19世纪欧洲汉语教学研究〈汉语手册〉前言(1863)》,《海外华文教育》2011年第1 期。用汉语与中国使臣交流[6]Pадовски M.И.Посщение Петербургско академии наук китаскими гостями в 1732 г.// Из истории науки и техники в странах Востока.Вып.2.1961 г.转引自阎国栋:《俄罗斯汉学三百年》,第11 页。,他还向使团秘书福禄(Folu,又写作福卢)请教他拥有的一幅画像的相关问题,福禄则告诉他“这个神满文叫Doksin(凶神),那个小神叫Mandžusiri(至高神,按或为文殊室利),他赋予凶神作恶的法力。这两座神的中文名字他说记不住了。不过他还是用满文写了两个(中文)名字,一个是Fučihi,另一个是Šitǐafo(这很可能是中文‘释迦佛’)”[1]〔捷克〕严嘉乐著,丛林、李梅译:《中国来信(1716—1735)》,大象出版社2002年版,第136 页。。足见当时在俄国的学者受西欧早期汉学影响,对汉语文的熟悉程度甚于满语文,汉语在实际交流中的作用并不逊于满语。

相应的,康雍时期俄方致清朝文书所用的文字同样是灵活多样,据笔者目力所及,其规制不如清朝严明,大体为:俄国政府秉承斯帕法里访华期间所定惯例,来文缮写俄文、拉丁文,后逐渐增加了蒙古文[2]《清代中俄关系档案史料选编》第一编,第70、136、195 页。,行满文者则寥寥;俄方贸易来使所带文书行用“喇提诺、托多乌祖克、俄罗斯三种文”[3]《清圣祖实录》卷223“康熙四十四年十一月壬申”条。,即拉丁文、托忒蒙古文、俄罗斯文;此外,双方签订条约时使用语种相同。

乾隆时期致俄罗斯文书基本沿袭了康雍时期的习惯,以行用“满洲、俄罗斯、拉题诺(拉丁文)三体字”[4]《清高宗实录》卷914“乾隆三十七年八月丙子”条。居多。与此同时,传教团的随团留学生在归国后服务俄方政府机构及教育部门,大力推进了俄国国内的满语文的翻译和教育工作,在此基础上,满语才开始成为两国的谈判语言。[5]Pусско-китаские отношения XVIII в веке.T.3.1727-1729.M., 2006, введение.转引自叶柏川:《俄国来华使团研究(1618—1807)》,第329 页。

从现存中俄外交文献看,嘉庆时期理藩院致俄枢密院文书“包括俄文、满文和拉丁文文本”,三种文本皆为正本。清朝信使将文书送至俄西伯利亚总督后,由伊尔库茨克省办公厅对清朝的满文原件进行翻译(嘉庆前期的译者是帕雷舍夫[Парьшев]),核对后的译本会连同原件送往俄外务院,外务院在收到文书后,由符拉德金(Bлaдыкин,又写作弗拉德金)再次翻译。所以,俄方保存的清理藩院致俄枢密院文书除了有三种文本写成的原件、满文译本、拉丁文译本,还有多份经过核对的抄本。与此对应的,俄枢密院致理藩院文书也有俄文、满文和拉丁文三种文本,其过程一般是俄国务总理大臣指示外务院亚洲司草拟文书,向沙皇亚历山大二世奏报、审核、批准后,交予外务院按御批生成文件正本及沙皇致西伯利亚总督敕旨。就地方层面看,库伦办事大臣致伊尔库茨克省省长或西伯利亚总督的信件缮写满、蒙古文本,满文由帕雷舍夫翻译,桑热哈耶夫(Санжихаев)兼任信使和蒙古文翻译。俄方送往库伦的公文以满、蒙古、俄文书写。[1]《19世纪俄中关系:资料与文献·第一卷1803—1807》(上),“古文献学引言”,第8—9、12、20 页。

乾隆二十二年(1757),清政府在制定了俄罗斯文馆章程时回溯了俄文馆的历史,康熙时期延库西玛、雅稿为教习,选八旗子弟学习俄罗斯文字以充翻译,后因俄罗斯佐领无人可任教习,故规定“五年一考,列一等者作八品;二等者作九品。教习缺出,即以考授八品官学生奏请补充,候升主事。以学生优劣,定教习黜陟。归内阁理藩院管理”[2]《清高宗实录》卷539“乾隆二十二年五月丁巳”条。。不过,这一措施似乎成效不显,有据可查的优秀译者极少。目前可见较典型者为员承宁,乾隆五十六年,他被授予直隶州知州,直至将赴任时,乾隆皇帝才注意到他“熟习俄罗斯文字,向来俄罗斯事件,俱能悉心妥译”,故将其留京以员外郎用,给予经济补贴,一方面使其安心翻译俄罗斯文书,另一方面,给予所有俄罗斯学生以鼓励[1]《清高宗实录》卷1375“乾隆五十六年三月甲午”条。,可见,当时清廷对俄文译才的重视不足,学生也未将翻译视为从业首选。

嘉庆年间,清朝已很少能胜任俄罗斯文馆教习之人,不得已请俄罗斯传教团的随团学生充任内阁俄罗斯文馆的教习[2]《清代外交史料》(嘉庆朝)卷6,台北成文出版社1968年版,第32—33 页。;及至道光时期,俄罗斯官学学生的俄文水平严重下降,所译“俄罗斯来文,颇有支离,承翻事件,无从考查”,不得不在驻京学习满文俄罗斯学生内择选教习,以资校正[3]《清宣宗实录》卷74“道光四年十月乙亥”条,第20 页。。当时的俄文学堂还得到了俄国政府赠送清朝的诸多俄文书籍[4]国家清史编纂委员会编译组、《历史研究》编辑部合编:《故宫俄文史料》,第365 页。,以资辅助之用,但是学生们似乎并不重视这些资料,也未充分利用这些优势。

咸丰以后,俄文馆的衰落情景已经十分不堪了,丁韪良曾记述到:“多年来,俄文馆中只有中国教习,并无学生。在被并入同文馆时,那儿只有一名不懂俄文的老教习。他没有带来任何学生或书籍,而且他本人也很快就被一个俄国人教习所取代。”[5]〔美〕丁韪良著,沈弘等译:《花甲忆记—一位美国传教士眼中的晚清帝国》,广西师范大学出版社2004年版,第200 页。

可以说清中叶以后的俄罗斯文教育确实成效不彰。相比之下的俄罗斯,定例来华学生返回俄国后参与满、汉语翻译和教学事宜,双方人员在语言教习方面呈此消彼长之势,这也是后来清廷在与俄方往来中因不甚通晓俄文而备受掣肘[6]如中俄《天津条约》歧义多处,见《中俄天津条约与俄国清文互异二条》,贾桢等编:《筹办夷务始末》(咸丰朝),中华书局1979年版,第1230 页;中俄《北京条约》的汉文本与俄文本间存有八处差异,见《清代中俄关系档案史料选编》第三编,第1118 页。的缘由所在。

四、渐行渐远:满语在中俄外交中的式微

晚清变局之下,外交体制也逐渐近代化,外交事务交归中央直接处理,原本“天朝体制”下的理藩院、地方大员(兼钦差大臣、地方督抚将军双重身份)[1]陈开科:《巴拉第与晚清中俄关系》,上海书店2008年版,第400—401 页。负责处理外交事务的模式逐渐被替代,咸丰八年(1858)的《天津条约》第二条对中俄外交文移做了细致的规定:

嗣后两国不必由萨那特衙门及理藩院行文,由俄罗斯总理各国事务衙门大臣或径行大清之军机大臣,或特派大学士,往来照会,俱按平等。设有紧要公文,遣使臣亲送到京,交礼部转达军机处。致俄国之全权大臣,与大清之大学士及沿海督抚,往来照会,均按平等。俄国酌定驻扎中华海口之全权大臣与中国地方大员与京师大臣,往来照会,均照从前各外国总理办理。遇有要事,俄国使臣或由恰克图进京故道,或由就近海口,预日行文,以便进京商办。[2]王铁崖:《中外旧约章汇编》,第87 页。

要言之:照会成为晚清外交文书的重要范式[3]郭卫东:《“照会”与中国外交文书近代范式的初构》,《历史研究》2000年第3 期。;对双方文移交接机构、派送路线等细节做了详尽的说明。不过,《天津条约》未对所用文种做任何规范,所以当时中俄外交文书书写延续了此前的管理,除行用满、俄文[4]《清代中俄关系档案史料选编》第三编,第8、822 页。之外,汉文也多被使用,甚至出现仅缮汉、俄文,弃用满文的情况,当然,这与晚清满语文全面寖衰不无关联。

咸丰十年(1861年1月)总理各国事务衙门成立,于内阁部院军机处各司员章京内挑选满汉各八人,轮班入值,仿照军机处办理与诸外国往来文书[1]贾桢等编:《筹办夷务始末》(咸丰朝),第2676 页。,俄方来文及照会也照此办理,不再转行礼部,对所用文种也无特别规定,具体因时、因地变通选择满文、汉文和俄文[2]《清代中俄关系档案史料选编》第三编,第1070、1088 页。。

中俄约章的行文所用语种也基本如此,咸丰八年(1858)签订的《天津条约》开始行用汉文;咸丰十年,在签订中俄《北京条约》时,因清朝代表不懂俄文,俄国翻译官“深悉汉文”,所以本约“用汉话商定,用汉文缮写刊刻成书”[3]《清代中俄关系档案史料选编》第三编,第1118 页。。尽管满文在中俄外交约章中使用至1907年。纵观清代,尽管汉文首次在条约中出现是在1858年的中俄《天津条约》中,满文最晚在光绪三十三年八月初四(1907年9月11日)签订的《中俄交界立碑记》[4]又称中俄“勘修塔城中俄交界处所牌博文据”,光绪三十三年八月初四(1907.9.11),台北故宫博物院藏,“中华民国外交部保存之前清条约协定”,文献编号:910000151。中仍有使用,但是,用汉文签订的约章数仍远超用满文所签订的约章,此外,蒙古文较多地使用在早期约章中,晚清行用甚少。

还值得特别指出的是,在涉及新疆及周边地区、“回人”及哈萨克等商民事务时,“回文”(即察合台文)曾一度作为中俄两国签约的正式文本用语,其中中俄《管辖哈萨克等处条款》就是“中国用清、汉文缮写,俄国用俄文、回文缮写”的;除了在正式约章中,“回文”在日常文移中也多有使用。多语文的使用状况及个中缘由在一份照会中得以条缕清晰地呈现,笔者照录如下:

大俄钦命全权大臣倭为照覆事,本年八月初四准贵王大臣照会,请饬嗣后边界俄员因事行文乌(即乌里雅苏台)、科(即科布多)二城,暨各边界官员,或用清字,或用蒙古文字,或径用汉字云云。此议乃系科布多大臣接到本国公文,内因俄字及翻译回文,不能通晓,难以办理等因前来。本大臣当以原为边界公事妥速,官员和睦起见,甚属实情,已经转行东西悉毕尔(即东、西西伯利亚,下同)二督办理,并查东悉毕尔向有晓习以上二种文字之人,不难照办。现今已系如此,惟西悉毕尔殊少其人,诚恐不能即行照办,盖西悉毕尔交界处所及,哈萨克隔壁与贵国近边一带,多系回部,因而晓习回文者尚属不乏,向来行文皆用回字,前咸丰初年,本大臣闻贵国官员行文多用回字,本国则原文用俄,译文用回。迨因边界时有紧要事件,伊犁塔城所充领事,均识满汉文字,故请该处贵国大员行文用清文,或用汉文,并加译文回字,俾免含混。而该领事自行文书,除俄文外,或满或汉,均加回文翻译,其贵国大员以用回文为便者,特因此文直赉该督,而督署素有练习回文之人,尚能立即通晓。厥后认识满汉字领事离任,彼此仅恃通晓回文之人,尤以回文为重,因我两国人员尚有知晓其字者,令准前因西悉毕尔总督,自必设法照办,然恐一时或尚碍难。现拟两国行文暂用通晓回字人员,始免耽误事机,徒劳无益,相应照覆贵国王大臣查照施行。须至照覆者。右照会大清钦命总理各国事务王大臣

一千八百六十八年九月二十五日

同治七年八月二十二日[1]清季各国照会(中俄):“照覆两国边界官行文或满或汉拟加回文翻译”,中国第一历史档案馆藏,缩微号:173.127。

可见,即便到了同治年间,中俄涉及新疆地区事务中的语言择用,更多是依靠官吏的个人语言能力,并无普遍使用满、汉语文的惯例,蒙古文、察合台文在中俄地方机构往来文书中尚有一席之地。故此,可以初步断定,当时新疆地区的中、俄两国外交文书所用文字并没有严苛的规律和规则,而是受各地语言环境及地方政府机构办事人员语言能力的影响和牵制。不过,不能忽视的是,除了条约文本外,在其他一些正式的外交场合中,汉文地位已然上升。例如,咸丰朝以后的勘分中俄疆界,设立界牌时,常例是满、汉、俄文三文并行书写于界碑上[2]《修改俄约研究书》第五款“界碑文字”,中国国家图书馆藏文献开发中心编:《清末边境界务汇编》,全国图书馆文献缩微复制中心,2008年,第1134—1140 页。,但个别牌文所用文字有时也仅书汉、俄文[3]《清代中俄关系档案史料选编》第三编,第1170 页。,这一现象与清前期已截然不同。

最后,还有必要特别提出晚清外国公使觐见清朝皇帝时所用的语言问题。外国公使觐见清朝皇帝时礼仪的改革[4]参见茅海建:《戊戌变法时期光绪帝对外观念的调适》,《历史研究》2002年第6 期。,是晚清外交体制近代化的重要表现之一,而且这一改变,在很大程度上是迫于西方的压力。清朝与英、法、美、俄签订的《天津条约》中有“互派使节”的约款,基于这个前提,同治皇帝亲政后不久,俄、德、英、美、法五国公使就向清政府提出觐见的要求,经过长达半年的来回商讨,最终在本次觐见的人员、路线,尤其是礼仪等细节方面达成一致。[1]详细论述参见尤淑君:《宾礼到礼宾:外使觐见与晚清涉外体制的变化》,第215—236 页。同治十二年六月初五(1873年6月29日),同治帝在紫光阁召见各位外使,恭亲王奕䜣和博德勒噶台亲王伯彦讷谟祜随侍左右。其中,俄使用俄语向同治帝致敬辞,由其背后的翻译官译出汉语,恭亲王再译为满语。同治帝用满语回复,然后再由奕䜣译成汉语,对方翻译官再行转译。[2]《各使请觐抄案》,全国公共图书馆古籍文献编委会:《中国公共图书馆古籍文献珍本汇刊·史部·晚清洋务运动事类汇钞》中,全国图书馆文献缩微复制中心,1999年,第814—815 页;《译西友详论觐见事》,《申报》1873年7月23日;董恂:《还读我书室老人手订年谱》,《近代中国史料丛刊》第29 辑,台北文海出版社1973年版,第156—157 页。如此繁复的过程,体现出朝廷的刻意。从礼仪角度看,此次外使觐见以奕䜣用汉文代行转述的程序,仍有“天子—摈者—诸侯”的痕迹,可见,清政府尚未完全放弃传统藩封体制下的“客礼”。就语言本身来说,皇帝专用满语彰显的是满语的国语地位,俄使、奕䜣分别使用汉、俄语,又表明了汉、俄语在中俄外交实践中的重要作用。

这一惯例在清帝随后数次接见外使时都得以践行[3]参见〔美〕丁韪良著,沈弘等译:《花甲忆记—一位美国传教士眼中的晚清帝国》,第296 页,原注引自《京津时报》,1894年11月17日;〔法〕施阿兰著,袁传璋、郑永慧译:《使华记(1893—1897)》,商务印书馆1989年版,第36 页;翁同龢著,陈义杰整理:《翁同龢日记》第5 册,中华书局1997年版,第2750、2881 页。,直至光绪二十四年(1898)俄使巴布罗福觐见,当时光绪帝直接“宣谕用汉语”,翁同龢在当天日记中称:“此皆从前所未有也。此次仪节,庆邸不知,臣等亦不知,真辟门达聪之意矣。”[4]翁同龢著,陈义杰整理:《翁同龢日记》第6 册,中华书局1998年版,第3109 页。可见,翁同龢也认为光绪帝放弃满语,直接用汉语与外使交谈颇为明智,语言择用的便宜原则使得满语在外交中使用渐少。

五、结语

有清一代,在中俄外交中,拉丁、蒙古、俄、满、汉、回(察合台文)等语言均被运用。其中,就约章用文而言,作为“国语”的满文地位基本被保持到晚清,但在清末签订的中俄约章中,绝大部分以汉文书写。在日常往来时,满语的运用受到不同地域语言环境、司职人员语言能力的影响较大。所以,相对约章,日常外交文移用语的地方性呈现得更为突出:晚清中俄两国在东北地区的交涉中,尚行用满文[1]中华书局编辑部、李书源整理:《筹办夷务始末》(同治朝),中华书局2008年版,第45 页。,但同时期的新疆却不如此,“回文”也被使用,这完全取决于参与外交事务之地方官员的语言能力;甚至,在晚清满语衰落的大势下,精擅满语者较少,在地方机构中可能仅有个别通晓满语文的人员,他们的去留决定了当时当地中俄两国的外交文书中是否行用满文。满文存续之岌岌可危的境况,由此可见一斑。

就口语交流而言,由于语言不通,清前期中俄外事人员只得以满、蒙古、俄、拉丁等多种语言循环往复地对勘才能保证信息传达的精确,雍正年间遣使团赴俄时,蒙古语、汉语均有发挥作用,随后,俄传教团随团学生学习满、汉语,并回国服务,交流不畅的窘境得到进一步纾解,同时,满语也因此在乾隆中期以后成为两国谈判用语之一。作为隆崇政治地位的“国语”,满语在口头交流中的象征性使用一直被保持到清末,不过,最后被光绪皇帝亲自放弃。

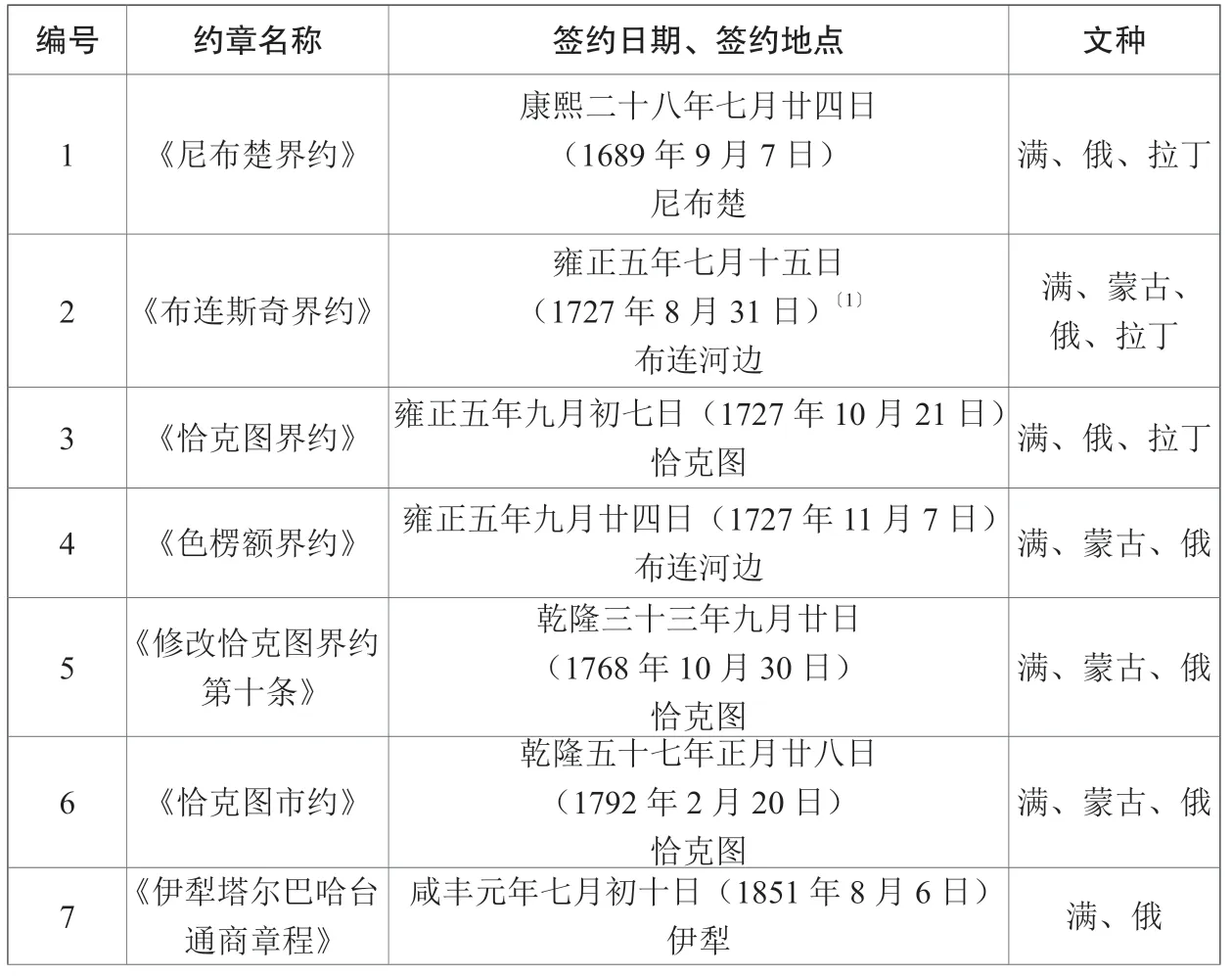

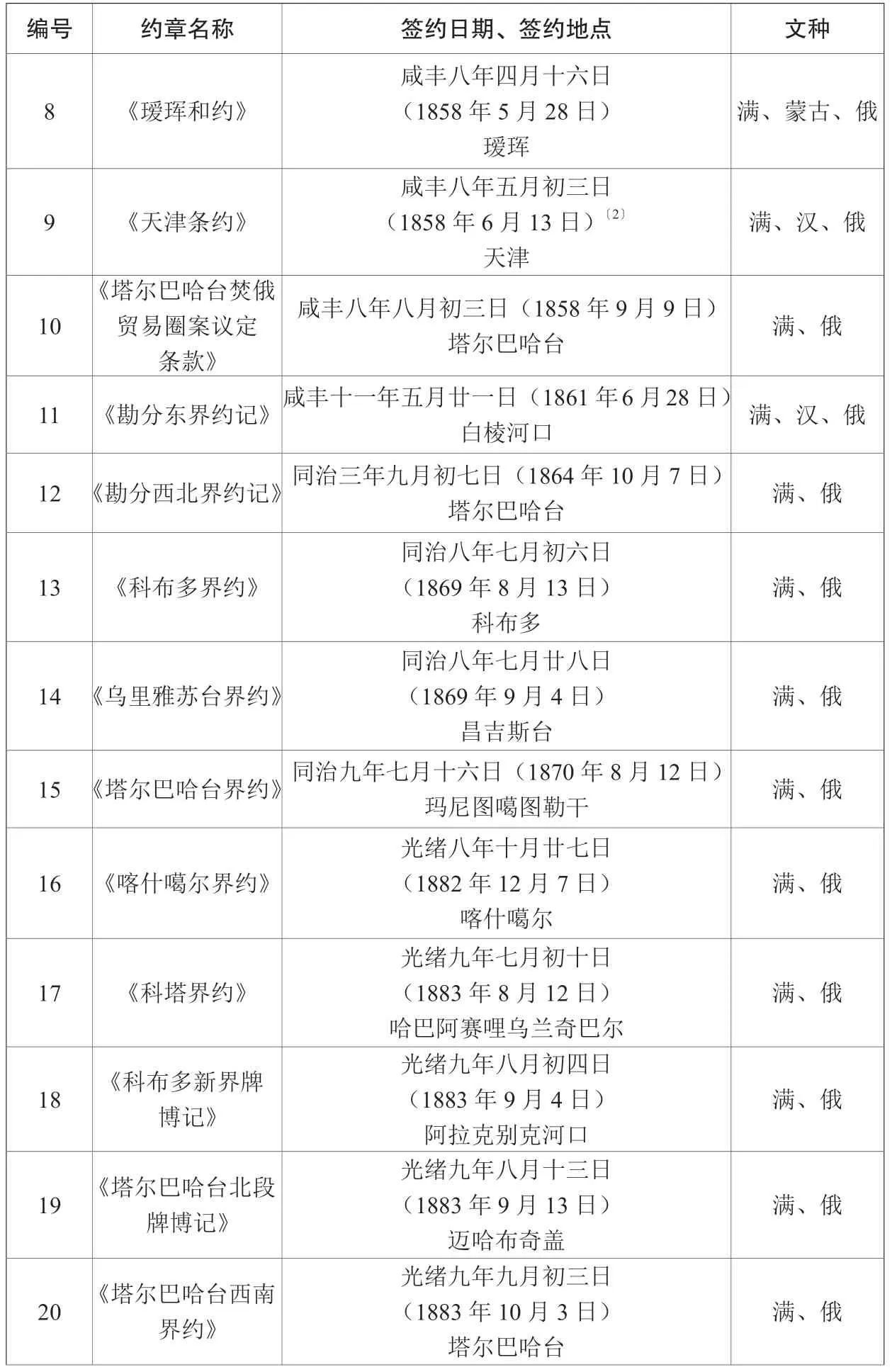

表1 清代用满文签订中俄外交约章简表[1]学界已出版多种清代中外旧约章汇编,其中以王铁崖先生的《中外旧约章汇编》为最全,本表因循《中外旧约章汇编》的收录原则,所包括的约章有:清代中俄政府之间正式缔结的条约和协议;清朝地方官员或官办企业代表与俄方企业、公司及法人代表等缔定的各类章程、合同、约定及协议中较重要者。另,未收录清政府参与签署的国际公约。参考文献:王铁崖:《中外旧约章汇编》;издание министерства иностранныхъ дьлъ: Сборникъ договоровъ россьи китаемъ, Санкитпетербургъ, Типография императорскоакадеии наукъ, 1889(俄国外交部:《俄中条约汇编》,圣彼得堡皇家科学院,1889年);台北故宫博物院藏:“中华民国外交部保存之前清条约协定”;田涛主编:《清朝条约全集》,黑龙江人民出版社1999年版;商务印书馆编译:《中俄边界条约集》(俄文汉译本),商务印书馆1973年版;海关总署《中外旧约章大全》编纂委员会:《中外旧约章大全(第一分卷1689—1902)》、《中外旧约章大全(第二分卷1903—1919)》,中国海关出版社2004、2007年版;步平、郭蕴深、张宗海、黄定天编著:《东北国际约章汇释1689—1919年》,黑龙江人民出版社1987年版;黄月波等编:《中外条约汇编》,商务印书馆1936年版,等等。

表1 清代用满文签订中俄外交约章简表[1]学界已出版多种清代中外旧约章汇编,其中以王铁崖先生的《中外旧约章汇编》为最全,本表因循《中外旧约章汇编》的收录原则,所包括的约章有:清代中俄政府之间正式缔结的条约和协议;清朝地方官员或官办企业代表与俄方企业、公司及法人代表等缔定的各类章程、合同、约定及协议中较重要者。另,未收录清政府参与签署的国际公约。参考文献:王铁崖:《中外旧约章汇编》;издание министерства иностранныхъ дьлъ: Сборникъ договоровъ россьи китаемъ, Санкитпетербургъ, Типография императорскоакадеии наукъ, 1889(俄国外交部:《俄中条约汇编》,圣彼得堡皇家科学院,1889年);台北故宫博物院藏:“中华民国外交部保存之前清条约协定”;田涛主编:《清朝条约全集》,黑龙江人民出版社1999年版;商务印书馆编译:《中俄边界条约集》(俄文汉译本),商务印书馆1973年版;海关总署《中外旧约章大全》编纂委员会:《中外旧约章大全(第一分卷1689—1902)》、《中外旧约章大全(第二分卷1903—1919)》,中国海关出版社2004、2007年版;步平、郭蕴深、张宗海、黄定天编著:《东北国际约章汇释1689—1919年》,黑龙江人民出版社1987年版;黄月波等编:《中外条约汇编》,商务印书馆1936年版,等等。

编号约章名称签约日期、签约地点文种1《尼布楚界约》康熙二十八年七月廿四日(1689年9月7日)尼布楚满、俄、拉丁2《布连斯奇界约》雍正五年七月十五日(1727年8月31日)〔1〕布连河边满、蒙古、俄、拉丁3《恰克图界约》 雍正五年九月初七日(1727年10月21日)恰克图满、俄、拉丁4《色楞额界约》 雍正五年九月廿四日(1727年11月7日)布连河边满、蒙古、俄5 《修改恰克图界约第十条》乾隆三十三年九月廿日(1768年10月30日)恰克图满、蒙古、俄6《恰克图市约》乾隆五十七年正月廿八日(1792年2月20日)恰克图满、蒙古、俄7 《伊犁塔尔巴哈台通商章程》咸丰元年七月初十日(1851年8月6日)伊犁满、俄

续表

续表