江西赣江源区域两栖动物的群落组成和物种多样性特征

2020-11-24赖水发余正良陈上权曾治高

赖水发,余正良,陈上权,刘 红,曾治高

1 瑞金市农业农村局,瑞金 342500 2 中国科学院动物研究所动物生态与保护生物学重点实验室,北京 100101 3 江西赣江源国家级自然保护区管理局,赣州 342714

赣江发源于武夷山脉南段西麓的高山岭间,是长江重要的一级支流,也是江西省境内最大的河流[1- 2]。赣江源头位于江西赣江源自然保护区内,独特的地理位置使该保护区对保障赣江流域乃至长江下游水资源生态安全具有重要作用,湿润季风气候及多样的森林生境也使区内孕育有丰富的生物多样性[1]。因此,加强对赣江源区域的生态研究对于保护赣江源头生物多样性、维持赣江源头独特的森林生态系统具有重要的意义。

目前对赣江源区域的脊椎动物资源调查较少,有关其生态研究的资料更为匮乏。区域内的赣江源自然保护区进行了综合科学考察,赣江源国家湿地公园也进行过野生动物资源调查,使人们能从中大体了解所分布的脊椎动物资源状况[1,3]。就该区域的动物生态研究而言,仅见初步探讨过赣江源自然保护区鱼类物种多样性的时空分布特征[4],而有关两栖动物的生态信息非常有限。

武夷山区是我国两栖动物物种多样性最高的3大区域之一[5]。但目前对位于武夷山脉南段西麓的赣江源区域内两栖动物群落组成及多样性状况仍然缺乏系统的调查研究。赣江源区域的动物栖息地,不仅有源头区的山地森林景观,也有稍下游区的丘陵与盆地景观。生境的异质性会造就两栖动物群落组成的区域差异[6]。那么,赣江源区域两栖动物的群落组成及物种多样性具有什么样的时空特征呢?这是一个值得关注的问题。研究通过调查不同土地利用类型栖息地中两栖动物群落组成及数量状况,分析探讨了赣江源区域中栖息地差异对两栖动物的群落组成与多样性的影响,以丰富该区域两栖动物的生态研究资料,明确两栖动物多样性保护的优先区域及其珍稀物种的保护对策。

1 研究地区概况

研究地区位于江西省赣南地区的赣江源国家级自然保护区及周边区域(25°49′—26°08′N, 116°01′—116°29′E),地处赣东南部、赣闽边界武夷山脉西南段的末端,跨江西省瑞金市和石城县两地,呈现山地丘陵为主体的地貌格局,海拔高度为200—1390 m。该区域位于赣江上游,区内水系发达,其中上洞河、石寮河、泮田河汇聚形成了赣江源头水系[1]。

赣江源自然保护区主要保护对象为中亚热带常绿阔叶林森林生态系统,属中低山地貌森林生态类型自然保护区。保护区气候温暖湿润,具有典型的亚热带湿润季风气候特点,四季分明,夏季多暴雨,秋、冬季干燥。年平均温度15—18℃,年均降雨量1698—1750 mm,无霜期平均284 d[7]。区内野生动植物资源丰富。分布有高等植物252科2582种,其中国家重点保护植物有南方红豆杉(Taxuschinensisvar.mairer)、伯乐树(Bretschneiderasinensis)、香果树(Emmenopteryshenryi)、光叶榉(Zelkovaserrata)、半枫荷(Semiliquidambarcathayensis)、闽楠(Phoebebournei)、浙江楠(P.chekiangensis)等。有野生脊椎动物93科500多种,其中国家重点保护野生动物有云豹(Neofelisnebulosa)、水鹿(Rusaunicolor)、白颈长尾雉(Syrmaticusellioti)、黄腹角雉(Tragopancaboti)、褐翅鸦鹃(Centropussinensis)、虎纹蛙(Hoplobatrachuschinensis)等[7- 8]。

保护区西南部周边区域以丘陵盆地为主,海拔高度为200—260 m,从高海拔到低海拔的土地利用景观由丘陵森林与农田景观演变为纯盆地农田景观格局。农作物以水稻(Oryzasativa)为主,也种植大豆(Glycinemax)、烟草(Nicotianatabacum)、亚洲莲(Nelumbonucifera)和花生(Arachishypogaea)等。

本文依据地形特征及土地利用类型把研究地区划分为山地森林区、丘陵森林与农田区、盆地农田区3类。山地森林区指在海拔大于300 m的山地丘陵地形上主要覆盖有森林植被(林地)的区域;其植被类型包括常绿阔叶林、常绿-落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、温性针叶林、暖性针叶林、针阔叶混交林、灌木林、山地灌草丛等。丘陵森林与农田区指海拔300 m以下的丘陵森林和农田区域,该区域既覆盖有常绿阔叶林、落叶阔叶林、马尾松林、竹林、灌木林、山地灌草丛等自然植被,也覆盖有包括农作物、果树林、用材林等的人工植被。盆地农田区指在盆地地形上主要覆盖有耕地和园地的区域;其植被类型主要为包括农作物、果树林、用材林等的人工植被。

2 研究方法

2.1 两栖动物群落调查

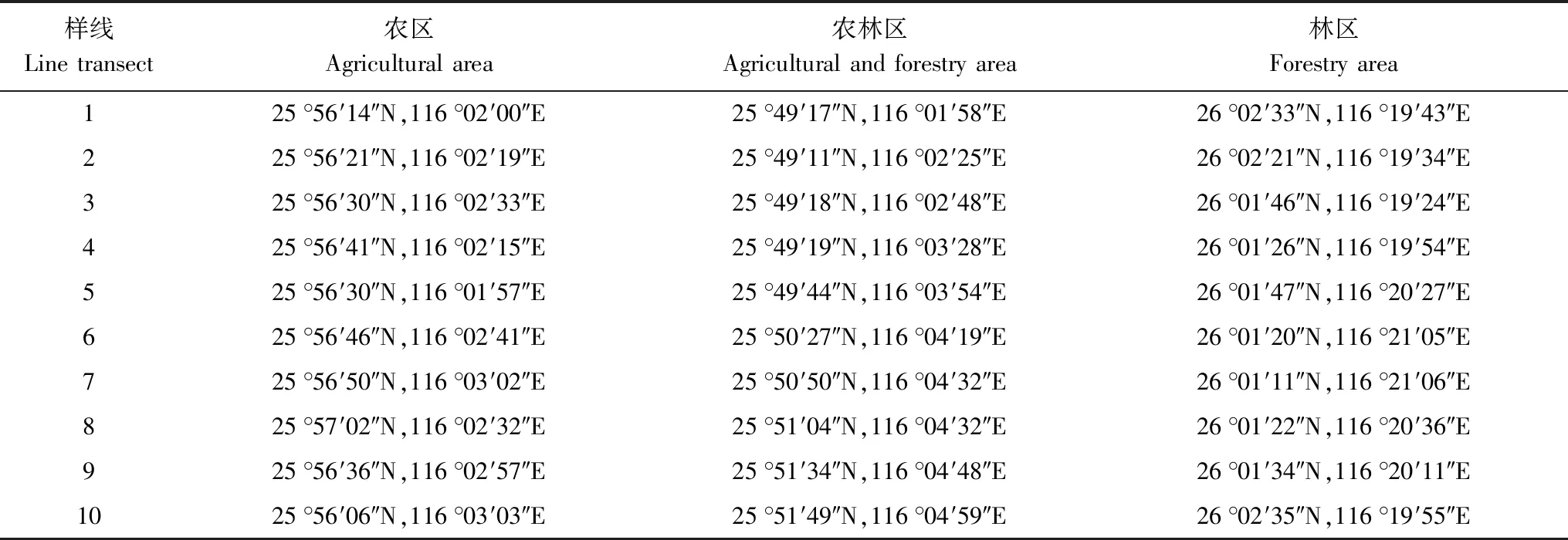

两栖动物群落组成的调查选定在相互间隔8—30 km的、土地利用差异较大的3类栖息地(样地)进行。这3类调查样地包括位于石城县赣江源镇的山地森林区(简称林区;26°01′—26°04′N, 116°19′—116°22′E;海拔高度为340—600 m),瑞金市泽覃乡的丘陵森林与农田区(简称农林区;25°49′—25°52′N, 116°01′—116°05′E;海拔高度为210—260 m)与黄柏乡的盆地农田区(简称农区;25°56′—25°58′N, 116°01′—116°04′E;海拔高度为200—220 m)。样线法是目前两栖动物观测中最为常用的方法[9]。通过样线法调查每类样地中的两栖动物种类与数量。在每类样地上分别布设10条200—300 m长的固定样线,各样线相互间隔距离大于500 m(表1)。布设每条样线时,首先选定并标记起点,然后使用手持地理信息系统(GPS)记录其位置数据(经纬度和海拔高度),再通过GPS记录的行走距离来确定样线长度并做好终点标记。沿样线按1 km/h的速度行走调查,调查时记录样线两侧2 m宽范围内的两栖动物的种类和个体数量。依据形态特征分类和确定所观察到的两栖动物物种;对野外难以确定的物种,则采集标本带回室内鉴定。物种分类鉴定依据《中国两栖动物及其分布彩色图鉴》[10]及“中国两栖类”信息系统[11]。本文参照《中国动物地理》[12]确定两栖动物的区系成分。

两栖动物的活动期大体分为繁殖期(春季和夏季)和非繁殖期(秋季)。2016年在春季(4月下旬)、夏季(6月下旬)及秋季(9月上旬)开展了3次样线调查,每次调查同时在林区、农林区及农区3类样地进行。每次调查观测周期为5—8天,在气候条件相似的前提下对每条样线进行3天次夜间重复调查,每天次的调查时间为夜间19:00—24:00;每条样线的3次重复调查尽量安排在夜间的不同时间段,以增加样线间两栖动物调查数据的可比性。对每条样线进行调查时,记录了具体的栖息地类型,所受干扰和破坏状态及人为活动等信息。

2.2 数据处理与分析

处理数据时,先按每条样线汇总了每次调查记录到的两栖动物种类及其数量,再按调查月份(季节)、调查样地(栖息地)类型和整个研究区域分别汇总了所分布的物种及数量。把种群数量占比>5%的物种定义为优势种,种群数量占比为1%—5%的物种定义为次优种。通过列联表卡方检验分别比较了季节之间、栖息地之间的两栖动物群落组成差异。

表1 在研究区域所设置样线的起点坐标

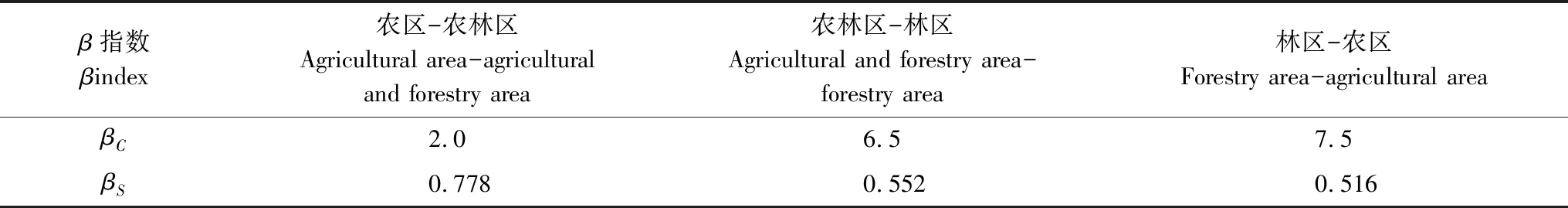

计算了物种层次的β多样性指数以反映农区、农林区和林区3类栖息地间的群落组成变化特征。基于二元属性数据(即物种的存在与否),运用Cody指数(βC)和Sørensen指数(βS)定性地测度了不同栖息地间两栖动物群落的β多样性,βC反映了不同栖息地间物种组成的变化,βS反映了栖息地间物种组成的相似程度;其中βC=(b+c)/2[13],βS=2a/(2a+b+c)[13],式中,a是2类栖息地内共有的物种数,b是沿栖息地梯度失去的物种数,即在前一类栖息地中存在而在后一类栖息地中没有的物种数目,c是沿栖息地梯度增加的物种数,即在前一类栖息地不存在而在后一类栖息地中存在的物种数目。

3 结果

3.1 两栖动物的群落组成

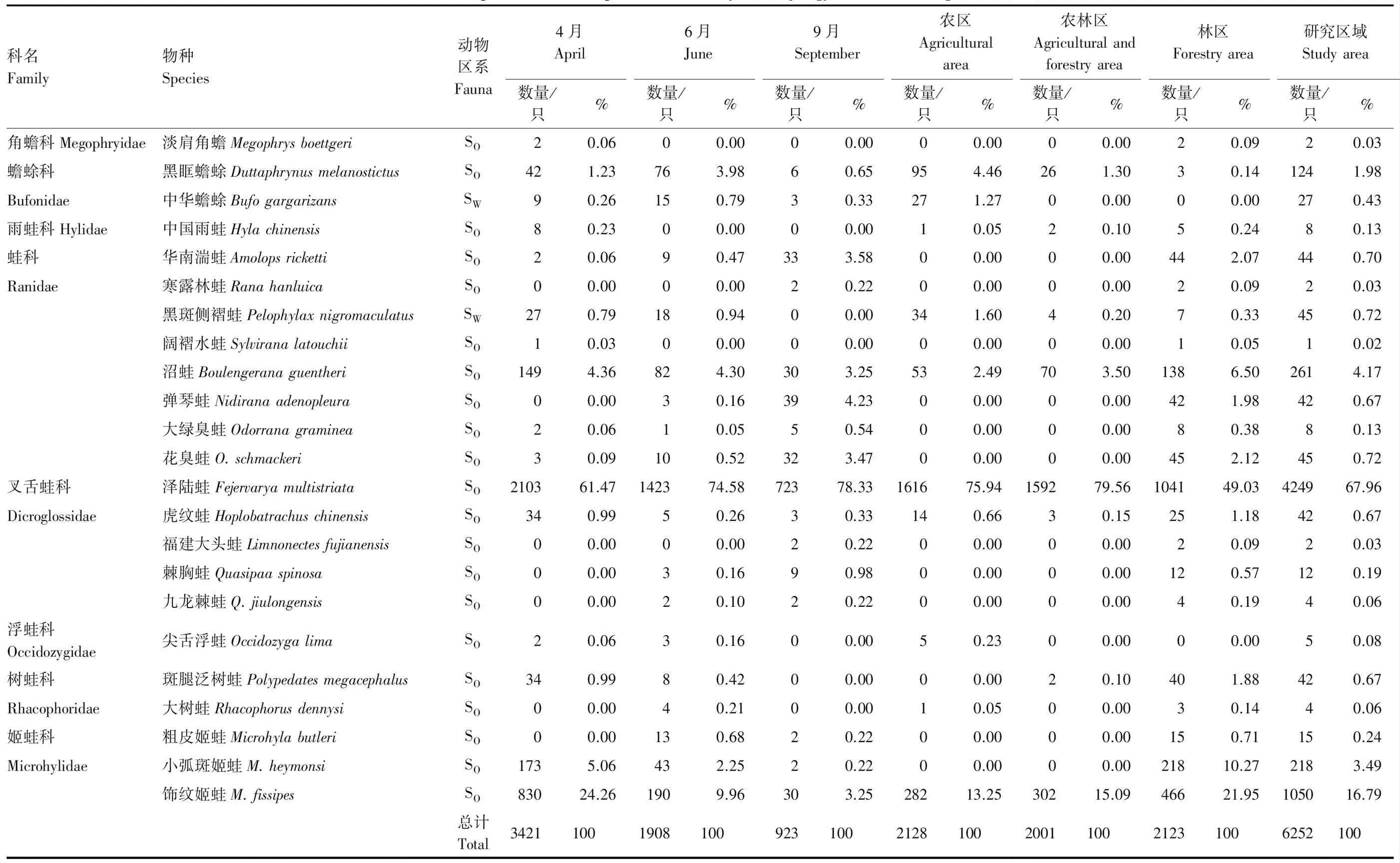

赣江源区域分布有8科23种两栖动物,均为无尾目(Anura)物种(表2)。除中华蟾蜍(Bufogargarizans)和黑斑侧褶蛙(Pelophylaxnigromaculatus)是广布种之外,其余21种均为东洋界物种(表2)。总体来说,研究区域两栖动物的优势种为泽陆蛙(Fejervaryamultistriata,占比67.96%)和饰纹姬蛙(Microhylafissipes,占比16.79%),次优种为沼蛙(Boulengeranaguentheri)、小弧斑姬蛙(M.heymonsi)和黑眶蟾蜍(Duttaphrynusmelanostictus);这5个物种在每季调查中均有记录,小弧斑姬蛙分布在林区,其余4种分布在农区、农林区和林区3类栖息地(表2)。虎纹蛙是国家Ⅱ级重点保护野生动物,占总比例0.67%,在3类栖息地中均有分布,农区和林区相对数量较多,林区的虎纹蛙只在海拔相对较低的样线中见到(表2)。

调查结果表明:2016年赣江源区域春季(4月)、夏季(6月)和秋季(9月)记录到的两栖类分别为16、18和16种,泽陆蛙、饰纹姬蛙和小弧斑姬蛙是春季的优势种,其中的小弧斑姬蛙在夏季变为次优种,春夏季的次优种还有沼蛙和黑眶蟾蜍;而秋季的优势种为泽陆蛙,次优物种为饰纹姬蛙、沼蛙、弹琴蛙(Nidiranaadenopleura)、华南湍蛙(Amolopsricketti)和花臭蛙(Odorranaschmackeri)。调查区域的两栖动物群落组成存在显著的季节间差异(2=1051.22,df=44,P<0.001;表2)。春、夏季调查监测到的两栖类个体数要明显比秋季多,但寒露林蛙(Ranahanluica)和福建大头蛙(Limnonectesfujianensis)更易于在秋季被发现(表2)。寒露林蛙也只在林区海拔相对较高的样线上见到。

表2 2016年江西赣江源区域两栖动物的群落组成

在农区、农林区和林区3类栖息地中,记录到的两栖类分别为10、8、21种,群落组成存在栖息地间差异(2=1333.85,df=44,P<0.001;表2)。林区分布的两栖动物种类明显较多,其优势种为泽陆蛙、饰纹姬蛙、小弧斑姬蛙和沼蛙,次优种为弹琴蛙、花臭蛙、斑腿泛树蛙(Polypedatesmegacephalus)、华南湍蛙和虎纹蛙;淡肩角蟾(Megophrysboettgeri)、华南湍蛙、寒露林蛙、阔褶水蛙(Sylviranalatouchii)、弹琴蛙、大绿臭蛙(O.graminea)、花臭蛙、福建大头蛙、棘胸蛙(Quasipaaspinosa)、九龙棘蛙(Q.jiulongensis)、粗皮姬蛙(M.butleri)和小弧斑姬蛙12个物种只在林区有分布。而农区和农林区的优势种均为泽陆蛙和饰纹姬蛙,次优物种为黑眶蟾蜍和沼蛙,但农区的次优种还有黑斑侧褶蛙和中华蟾蜍,中华蟾蜍和尖舌浮蛙(Occidozygalima)仅在农区有分布。农区和林区的共有物种(8种)占比仅为34.78%,3个区的共有种(7种)占比只有30.43%(表2)。

β多样性指数表明,林区与农区之间、林区与农林区之间的两栖动物群落组成差异明显比农区与农林区之间的大,反之后者物种组成的相似度要比前者大(表3)。

表3 2016年江西赣江源区域不同栖息地间两栖动物群落的β多样性

3.2 两栖动物的物种多样性

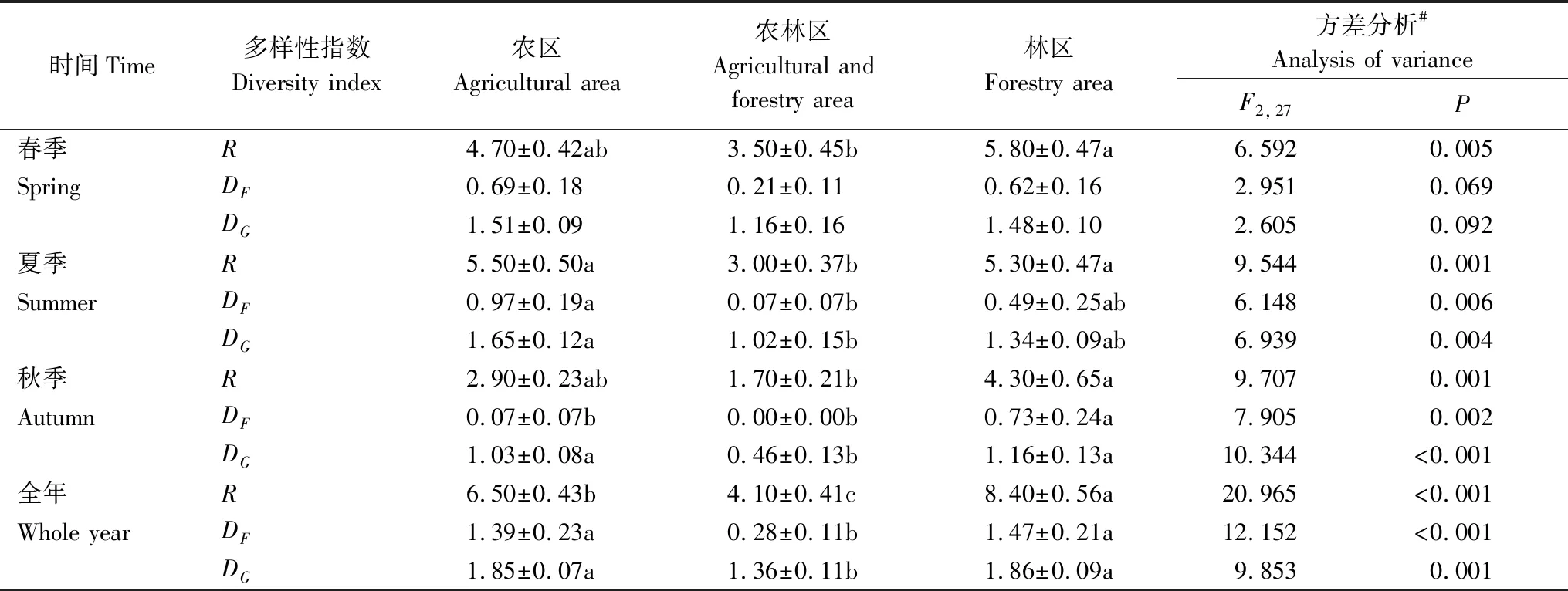

从整个2016年来看,赣江源区域3类栖息地之间的两栖动物物种多样性存在显著差异(P<0.01),林区和农区有比农林区显著更高的物种丰富度及科间与属间物种多样性,林区比农区也有显著更高的物种丰富度(表4)。在春季,林区和农区有比农林区显著更高的物种丰富度(P<0.01),但科间与属间物种多样性在3类栖息地间的差异不显著(P>0.05);在夏季,林区和农区有比农林区显著更高的物种丰富度及科间与属间物种多样性(P<0.01);在秋季,林区的物种丰富度及科间与属间物种多样性均最高,农区次之,农林区的最低(P<0.01;表4)。

表4 2016年江西赣江源区域两栖动物物种多样性的栖息地差异

对两栖动物群落进行季节间比较,发现农区在春、夏季有比秋季有更高的物种丰富度(F2,27=11.01,P<0.001)、科间物种多样性(F2,27=9.00,P=0.001)与属间物种多样性(F2,27=10.793,P<0.001);农林区的物种丰富度(F2,27=6.74,P=0.004)及属间物种多样性(F2,27=6.42,P=0.005)也是春、夏季更高,但科间物种多样性的季节间差异不显著(F2,27=2.10,P=0.142);林区的物种丰富度及科间与属间物种多样性,虽然春、夏季稍高,但在季节间的差异均不显著(R:F2,27=2.02,P=0.152;DF:F2,27=0.310,P=0.736;DG:F2,27=2.179,P=0.133)。

4 讨论

本文基于系统调查监测数据,揭示了江西赣江源区域分布有23种两栖动物;其中新增记录到3物种,包括保护区外农区分布的尖舌浮蛙,及区内林区分布的寒露林蛙和九龙棘蛙(表2)。2013年的综合科学考察集记载了赣江源保护区分布有28种两栖动物[1],但其中的日本林蛙(Ranajaponica)与镇海林蛙(Ranazhenhaiensis)应属于同一物种,镇海林蛙是日本林蛙种组(Ranajaponicagroup)中的一种[15]。在本研究的调查区域中,没有记录到此考察集中有尾目(Urodela)的中国大鲵(Andriasdavidianus)、黑斑肥螈(Pachytritonbrevipes)与东方蝾螈(Cynopsorientalis)和无尾目的无斑雨蛙(Hylaimmaculata)、金线侧褶蛙(Pelophylaxplancyi)、竹叶蛙(Bamburanaversabilis)与镇海林蛙共7种。需要指出的是,通过访谈了解,认为赣江源区域是否分布有国家Ⅱ级重点保护野生动物中国大鲵,仍需进一步调查确认。即便如此,结合赣江源保护区的科考记录可知,赣江源区域具有比邻近的凌云山保护区(19种)、及同属于武夷山西南余脉的抚河源保护区(24种)和金盆山保护区(25种)更丰富的两栖动物资源,寒露林蛙、九龙棘蛙、尖舌浮蛙和粗皮姬蛙都是未见在这些区域分布的物种[16-18]。

泽陆蛙是我国南方分布的两栖动物优势种之一[19]。本研究区域两栖动物的优势种为泽陆蛙和饰纹姬蛙。它们也是邻近保护区内分布的两栖类优势种[17-18]。虽然分布的虎纹蛙所占比例不到1%,但是除林区低海拔水域外,农(田)区同样能见到较多个体。虎纹蛙俗称田鸡,偏多分布在水稻田、沟渠、水塘等地[20]。访谈得知,以前春夏季在所调查的农田区能见到更多的虎纹蛙个体,但是农田大量施用农药及人为捕捉等已使当前虎纹蛙的数量明显减少。栖息地退化或丧失、人为捕捉、环境污染等因素是致使两栖动物受威胁的主要因子[5,21-24]。调查过程中既碰到过夜间捉蛙人,也记录到样区内有喷射农药的迹象及因农药而大量死亡的两栖类存在。可见,加强赣江源区域农区虎纹蛙及其栖息地的保护,对于这个国家Ⅱ级重点保护野生两栖动物来说,至关重要。在虎纹蛙分布密度高的农田区推行稻蛙共作模式的生态农业[20],应是一种可行的虎纹蛙保护对策。

赣江源区域的两栖动物群落组成在时间格局上存在差异。动物季节性繁殖是造成此差异的主要因素。研究地区的28种两栖动物主要在春季和夏季繁殖,只有少数物种(10.7%)的繁殖跨度到秋季[1,10]。本调查记录到的23种两栖动物中,大部分物种(95.7%)主要在春、夏季繁殖,繁殖时间在春季、夏季、春夏2季、春夏秋3季和秋季的物种分别有4种、2种、13种、3种和1种[1,25]。动物在繁殖季节比较活跃,也能生产较多的后代,因此在多数两栖动物繁殖的春、夏季,能比秋季监测到更多的个体数量(表2)。但有些两栖动物物种的繁殖季节偏迟,所能监测记录到的时间也可能偏后。本研究新增记录到的寒露林蛙,2只个体都是在9月份监测到的;寒露林蛙的繁殖季节在每年农历寒露节(10 月8 日)前后[26]。因此,每年春、夏季所见两栖动物的物种丰富度及多样性总体要比秋季的高。泽陆蛙和饰纹姬蛙是研究区域在春季和夏季的优势种。它们在早春3—4月份开始繁殖[1,25],致使春季(4月下旬)野外调查时多见到这两物种的幼蛙。本调查中在9月初所见到两栖动物个体数少,应该也与此期间地面草本等植被较高有关,这会导致两栖动物不易于被发现。

赣江源区域的两栖动物群落组成和物种多样性均在空间格局上存在显著差异。在3类调查栖息地中差异性分布的物种所占的比例很高,农区与农林区之间的两栖动物群落组成相似度要比它们与林区之间的相似度大。这与栖息地间的距离和特征差异有很大的关系[24,27-28]。两栖动物的迁移扩散能力弱,群落间物种组成差异易受空间距离的影响[29]。本调查中农区与农林区之间(8 km)要比它们至林区的距离(30 km和28 km)近得多,农林区兼具有农区人工植被的栖息地特点,且两区间有比较一致的海拔高度,这些均使农区与农林区之间两栖动物的群落组成更趋于一致。但农林区的丘陵环境又不同于农区的盆地环境,且两区被人为干扰大的瑞金市区所分隔,以致农林区与农区之间的两栖动物群落出现分化。农林区也兼具森林植被的栖息地特点,但比林区海拔更低的环境,及样线多设置在丘陵农田水域的不周全,可能造成农林区监测到的两栖类异常低于山地林区。农区和林区之间更长的空间距离、更大的海拔高差及明显不一样的土地利用与植被特征,则使两区之间有明显不同的两栖动物群落组成。土地利用改变对两栖动物群落组成的差异性影响会在大的空间格局上呈现[6,30]。3类栖息地之间的此结果差异也会受动物生活习性的影响。中华蟾蜍喜温喜暗,主要栖息于水田、旱地、水沟与池塘等水域附近的湿润环境中[31]。尖舌浮蛙常栖息于低海拔的池塘及较大的水坑内或稻田中[10]。生活习性的偏好导致本研究仅在农田区见到有中华蟾蜍和尖舌浮蛙的分布。淡肩角蟾、华南湍蛙、寒露林蛙、大绿臭蛙、福建大头蛙、棘胸蛙和九龙棘蛙7个物种只在林区有分布,应该也是受其生活习性制约的;它们主要栖息在海拔330 m以上的山区溪流附近,溪旁林木茂密[10]。另外5种只见于林区分布的阔褶水蛙、弹琴蛙、花臭蛙、粗皮姬蛙和小弧斑姬蛙,是主要栖息于山区的水田、水沟、水坑、水塘、山溪等水域及其附近潮湿区域的物种[10];按生活习性推测,它们在农林区可能是有分布的,目前结果估计与样线布设的位置及人类活动干扰有关。农林区更靠近瑞金市区,所受的人类活动干扰的影响应该更大,在调查中碰到的3次夜间捉蛙人中有2次出现在该区域。可见,土地利用类型、栖息地特征、空间距离、动物生活习性及人为干扰等因素共同造成了林区、农林区和农区两栖动物群落组成的明显不同,相应地也导致了3区之间的物种多样性存在显著差异。相比较农林区和农区,本研究揭示了山地林区具有更高的两栖动物物种丰富度及多样性。温暖湿热的武夷山区是具有最高两栖动物物种密度的区域[5]。此前也有研究表明,在两栖动物物种丰富的热带区域,森林区有比农田区更高的物种多样性[27]。因此,山地林区应是赣江源区域两栖动物多样性保护的优先区域。

总之,本研究阐明了江西赣江源区域分布有23种两栖动物,所分布的泽陆蛙和饰纹姬蛙是优势物种。赣江源区域两栖动物的群落组成和物种多样性在山地林区、丘陵农林区和盆地农区之间存在显著差异,三个区共有分布物种的占比较低;山地林区的物种丰富度和多样性最高,而丘陵农林区的最低。土地利用类型、栖息地特征、空间距离、动物生活习性及人为干扰等因素共同造成了这三区两栖动物群落组成及物种多样性的显著差异。

致谢:研究工作得到江西赣江源国家级自然保护区管理局、瑞金市黄柏乡政府及泽潭乡政府的大力支持和协作配合,感谢吴光东、陈祖根、危恭优、危洪元、刘水林、邓建平、邓科辉、邓海发等人员在野外调查工作中给予的帮助。