旅行的图像:《译文》中的插图与乡土公共性建构

2020-11-23冯波

冯波

摘 要:《译文》中的插图是译介的延伸,它与文本构成互文关系。插图通过线条、色彩,直观形象、快捷地实现了美术与文学的跨文化对话。域外关涉乡土的插图的译介,不仅在传统乡土田园的理想化想象上期待得到本土受众的共鸣,而且瞩目于全球现代性视阈内的乡土焦虑,也意在丰富和建构乡土中国的现代意涵。这主要体现在对乡土苦难意识的认同与对现代城乡互动中自我身份认同危机的聚焦这两个方面。作为“副文本”的插图参与现代乡土公共性建构过程的本质是一种视觉现代性的跨文化实践。

关键词:《译文》;插图;乡土;译介;现代性

中图分类号:J20-05

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2020)05-0085-09

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2020.05.012

Abstract:The illustrations in the Translation and Review are an extension of the translation, which constitutes an intertextual relationship with the text. Illustrations through the lines, colors, intuitive image quickly achieved a cross-cultural dialogue between art and literature. illustrations about introducing and translating local areas abroad not only gained a resonance with the local audience in expecting the idealized traditional pastoral imagination, but also it focuses on the local anxiety within global perspective to highlight the modern implications in the enrichment and construction of the rural China. This is mainly reflected in recognizing the sense of rural suffering and self-identity in the interaction between modern urban and rural areas. Illustrations as“sub-texts”participating in the process of constructing modern rural publicity in essence is a cross-cultural practice of visual modernity.

Key words:Translation and Review; illustrations; vernacular; translation; modernity

家园景观是一种情感对象物的虚构,但基于联想的物质媒介,除了文字,同样不能忽视图像的传播功效。图像直接、形象、快捷的传播特质是文字所不具备的。对于受众而言,要了解一个陌生事物,图像应该较之文字更容易在第一时间吸引他们的关注。譬如,在日常生活中当我们回忆起所谓的“第一印象”时,谈的也大多是具有图像性质的轮廓、构图、色彩等。因此,我们无法忽视1930年代前后来自域外的乡土影像。这不仅是因为它唤醒了国人的故园记忆,更在于它提供了一个管窥作者、译者、编者、读者的乡土情怀转异、嬗递的跨文化场域。在这一场域内,“土滋味,泥气息”无论是在努力地划定边界,抑或试探某种“越界”的可能,对于中国现代乡土意念的发生而言都是重要的跨文化实践。

一、“意在助趣”的插图

翻检1930年代前后的文学期刊,没有哪份杂志像《译文》这样如此图文并茂。作为1930年代专门译介外国作品的刊物,《译文》的出现是一个值得重视的文化现象。当然,这里有突破对翻译“围剿”的社会背景,但更大的意义在于《译文》的出现,体现了编者对以往翻译现状的不满,将翻译的精细化与相关批评的专业化作为改革的诉求。譬如,前三期的编者鲁迅在《为翻译辩护》一文中就指出,“中国人原是喜欢‘抢先的人民,上落电车,买火车票,寄挂号信,都愿意是一到便是第一个。翻译者当然也逃不出这例子的。”[1]随后鲁迅还讲了急就章式的翻译带来的错讹,以及出版界追慕新潮不肯刊载重译作品的译界现状。从这些表述来看,鲁迅与茅盾创办《译文》正是要纠正译文中出现的错误,力求翻译精准,这不仅是针对旧译作而言,同样也为新的翻译提出要求;同时尝试对作品重新加以阐释,力求准确到位地传达原著的主旨与情感。从这个层面看,那些来自殊方异域的《译文》插图就有了重要的意义。因为它不仅是翻译的补充,而且还提供了国外作家对本国甚至异域解读的独特角度。而插图的编排也通过两种方式参与了作品译介的整个过程。一是在作品内的插图,它与文本直接相关,对文本起辅助阐释的作用;另一则是相对独立的插图,虽然它并不直接与作品相对应,但是它的介入,同样服从于编者对整期刊物的编辑理念,它也应当视为翻译的一种延伸。这两种插图与文本都构成了一种互文关系。

《译文》最初由上海生活书店印行,至1935年9月出至第13期停刊。1936年3月复刊,改由上海杂志公司发行,前后共出29期。在这29期中,插图总共就有420幅(包括每期的封面,不含广告),平均每期14幅之多。如若考虑到新2卷第3期因鲁迅逝世,大多刊载纪念鲁迅文章,刊物面貌要求庄严肃穆(插图除封面外,只有一幅),那么平均到每期的插图数量还要更多。从每期译介的作品看,基本上每一部作品都配有插图。譬如鲁迅在翻译L.班台莱夫的《表》中就有B.孚克的插图22幅。鲁迅还专门对此作了说明,“插画二十二小幅,是从德译本复制下来的。作者孚克(Bruno Fuk),并不是怎样知名的画家,但在二三年前,却常常看见他为新的作品作画的,大约还是一个青年罢(吧)。”[2]同样,在那些与乡土相关的文学作品的译介中,插图也没有缺席。譬如曹靖华和夫人尚佩秋合译的A.葛达尔(盖达尔)的《远方》是一篇关于农村的具有乡土色彩的小说(图1)。在这篇作品中,有苏联画家A.叶尔穆拉耶夫所作的15幅插图。编者还特意说明:“这是从原文直接译出的,插画也照原画加入。”[3]可见,编译者更倾向于原汁原味地呈現译作的本来面目。从这一点说,翻译力求尊重原作,力图精准传递著者意愿的想法是清晰而明确的。

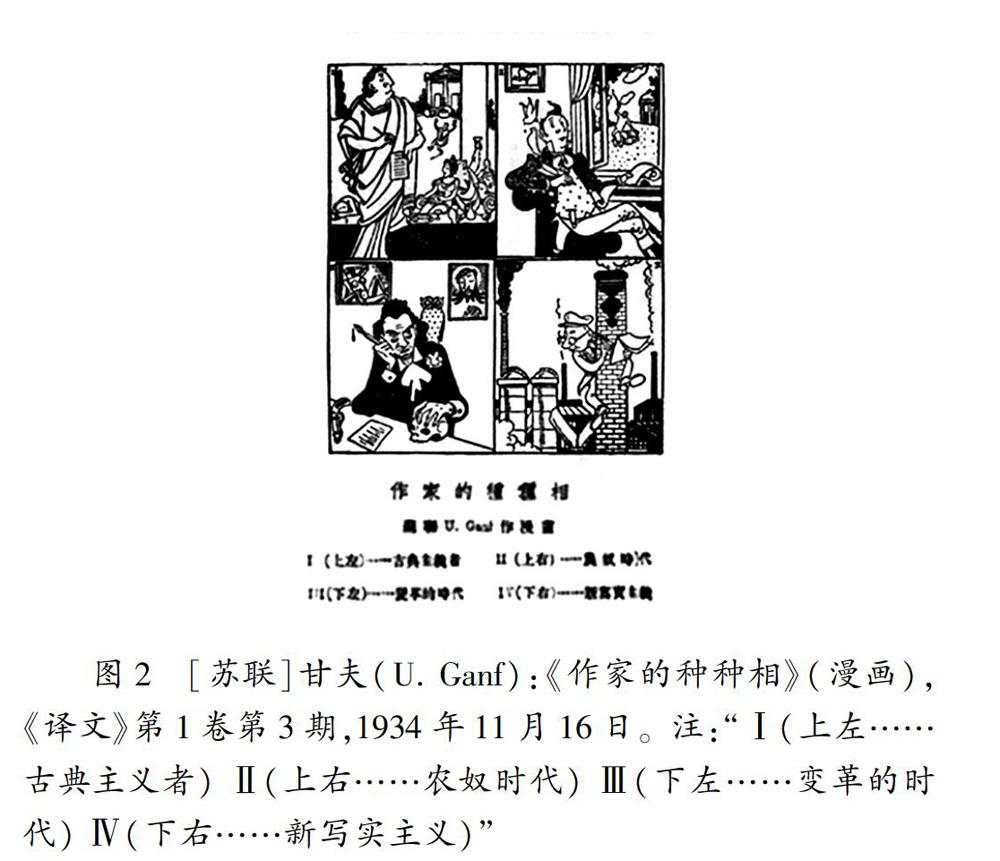

除了在译作中大量采用插图外,大量与译作关系不大的摄影、绘画、版画的插入也不容忽视。譬如,大量作家肖像以及他们生活场景的摄影作品。这些摄影作品涉及到的外国作家共55位。其中与普式庚(即普希金)、高尔基、迭更司(即狄更斯)相关的摄影作品比较多。作家中以欧洲作家为主,尤其是苏俄作家人数众多,而涉及到的亚洲作家只有日本作家岛木健作。值得重视的是,对普式庚作品的译介不仅选择了他的长诗《乡村》而且还有小说《郭洛亨诺村的历史》,这两篇译作都关涉乡土。此外,我们还注意到,除了侧重于写实性的摄影作品外,这些插图也是多样的艺术形式。譬如既有版画,也有油画,甚至漫画作品(图2),尤其是版画作品占了多数,版画的大量使用与鲁迅是有着密切的关系的。

我们知道,虽然《译文》的主编是黄源,但实际上刊物编辑方针的制定乃至实际参与译作翻译的主要还是鲁迅与茅盾。茅盾在回忆《译文》的初创时曾坦言,“八月五日,生活书店徐伯昕在‘觉林餐馆宴请鲁迅、烈文和我,算是书店方面与我们正式商定出版《译文》。席间,徐伯昕提出版权页上编辑人用‘译文社恐怕国民党图书杂志审查处通不过,要用一个人名以示负责。这倒是个难题,因为鲁迅和我都不便出面,黎烈文又不愿担任。最后鲁迅说,编辑人就印上黄源罢,对外用他的名义,实际主编我来做。”[4]所以,虽说鲁迅只主编了三期《译文》,但实际上鲁迅一直没有离开《译文》,他的翻译思想对《译文》是有着直接而重要的影响的。譬如,在《译文》创刊号的“前记”中有段颇耐人寻味的话,“文字之外,多加图画。也有和文字有关系的,意在助趣;也有和文字没有关系的,那就算是我们贡献给读者的一点小意思,复制的图画总比复制的文字多保留得一点原味。”[5]虽然此文并未署名,但鲁迅作为《译文》的实际主编,这一观点显然也可视为鲁迅的编辑思想,或者说鲁迅至少是对此认同的。

这段话的“耐人寻味”之处正在于“意在助趣”四个字。从“助”字可知,插图作为辅助译作表情达意的手段,它是第二位的,它不应喧宾夺主。那么何谓插图之“趣”?“趣”从何来,又何“趣”之有呢?就这段话的后半段来分析,显然“趣”字就在:相较于“复制的文字”,它更能“保留一点原味”。我们知道,语言文字翻译的“信达雅”本身就是一种理想化的追求,我们只能说无限接近原文,但逾越文化的鸿沟绝非易事。而图像的复制则至少保持了绝对的形同,这是“趣”从何而来之解。但要说何“趣”之有,就颇有点弦外之音了。虽说在枯燥的文字中配上插图,图文并茂,自然有趣。但是本土读者果然能够对来自异域的图像心领神会吗?换言之,域外艺术家的作品是否也能够激荡起东方读者心中的涟漪?这可能就存在着两种有趣的情况了,一种是共鸣,而另一种则就是一个主观选择的问题了。就乡土景观而言,这点极重要。因为,当一个从来没有迈出国门的人,面对域外乡土风景,在猎奇之余,还能有一点共鸣,甚至反刍自我故乡的景观。这对他们固有的故乡概念无意是有重构意义的。

二、田园记忆与民族志

《译文》中的景观插图总共136幅,约占所有插图总数的32.4%。其中静物风景类的61幅,人物及人物社会生活类的75幅(这其中不包括作家肖像以及作品中的配图)。就静物风景类的插图来看,其内容大致可分两类。一是表现乡土田园景观的;一是园林雕塑或城市建筑等景观。而“风景首先是文化,其次才是自然;它是投射于木、水、石之上的想象建构。”[6]67因此,我们对这些静物景观考察的目的也就在于探索其蕴含的民族文化对本土受众的影响。

表现乡土田园景观的插图,大多可视为一种日常生活方式的呈现。在这些画作中,肥沃的农田、静谧的树林乃至停在空中的浮云似乎都成了田园风光的标配,一切的景观都有着古典式的井然有序。譬如《译文》第一卷第一期的封面就是苏联画家V.孚伊诺夫的一幅木刻画《育克的村庄》(图3)。起伏的山丘上矗立着几间农舍,树木繁茂。小丘间是潺潺的流水,岸边有农田和野花,一只狗悠闲地卧在那里。这种扑面而来的田园牧歌般的宁静是很有代表性的。面对着这样一幅图画,我们很容易想到英国的亨利·皮查姆那幅有名的画作《乡村生活与宁静》[6]10(图4)。这幅旨在“矫正宫廷以及城市生活弊病的道德良方”[6]9的画作与V.孚伊诺夫的《育克的村庄》有着殊途同归的艺术效果。同样是平缓的山坡、和煦的阳光、悠闲地吃着草的绵羊。画作对于乡村的想象代表了对一种生活方式的认同感,它成为一种身份抑或立场,虽不以为自傲,但确乎有些自负。就像果戈理在《索罗庆采市集》里写到的那样,“至于讲到花园,就更不用提啦:在你们的彼得堡,一定找不到这样的花园。”[7]俄国的版画家与作家的跨文化对话,并非一种偶然。因为,在现代化所带来的全球化的进程中,作为捍卫乡土独特性的一种语言,艺术富有独特的生机和力量。所不同的,不过是前者用的是刻刀,后者用的是画笔罢了。这对于“乡土中国”的读者而言,并不难找到回音。

但是“就以最显著的民族身份认同为例,一旦缺少了特定地域风景传统的神秘感——一块被赋予家乡之名、承载复杂而丰富的故土之思的土地,那么这一认同感那摄人心魄的魅力将会大打折扣。”[6]15将目光停驻在安宁的景致与井然的地貌之上,除了带给我们内心的愉悦外,它并不能够帮助我们理清对于家园风景的独特记忆。因此,较之这些恬静的田园风景而言,蕴藉着民族文化记忆的景观更值得我们注意。譬如,苏联版画家渥思德罗乌摩华·列培台华(AP. Ostronmova-Lebedeva)创作于1928年的木刻画《喷泉》就是这样一幅作品。这是《译文》第一卷第一期中的一幅插画,并不是专门为某篇译作而搭配的(图5)。不过这幅插图并没有明示这处喷泉的名称与位置,因此对于多数《译文》的读者而言,对它的了解也就仅限于喷泉的形态,对其本身的文化内蕴定然是不明就里了。不过,通过查阅资料与现实照片比对,我们还是不难考证出木刻画中的喷泉的真实身份——俄罗斯彼得大帝夏宫(Peter the Great's Summer Palace)大殿前著名的隆姆松喷泉,它是为了纪念俄罗斯在波尔塔瓦打败瑞典而建。图5与图6中远方的建筑及喷泉的水态都有着很强的相似性。通過放大中心雕塑,我们发现这座雕塑表现的正是大力士参孙与狮子搏斗的场景(图7)。

该塑像高3米,重5吨,参孙双手把狮子的上下颚撑开,泉水从狮子口中冲天而出,水柱达22米,是全宫最大的喷泉水柱,它象征着俄国在1700—1721年北方战争的胜利。我们知道参孙(Samson)的故事源自《旧约》中的《士师记》。参孙是个有名的大力士,他曾徒手将一头狮子撕成碎片。狮子是西方艺术常常描绘的动物,它往往以守卫者的形象出现,参孙与狮子的搏斗即可视为对既有规约的反抗。正如参孙无穷的力量来源于上帝所赐的七绺头发那样,在西方人看来,这种对既有权威规制的无穷反抗力量是与生俱来,并承天之祜的。参孙通过这种神奇的力量将以色列人从菲力士人(Philistines)的奴役下解放出来,因此,这一喷泉正象征着俄罗斯面对外敌入侵时顽强不屈的民族精神。

然而这种景观背后的文化记忆对于异域的东方来说显然是陌生的,至少对于彼时中国的普通民众而言,它背后的深意未必能得到大多数人的理解。我们知道,中国古典园林遵循的是道法自然、天人合一的宇宙哲学观。追求的是清雅肃静、野趣盎然的审美趣味,在园林景观的设置中,更愿意呈现天然水态,所以在园林理水方面,人工营造动态水的喷泉在实际应用中比较少。虽然中国古代也有关于喷泉的记载,譬如“《汉书·典职》中说,在上林苑有‘激上河水,铜龙吐水,铜仙人衔杯受水下注的喷泉设施。而西方式的喷泉传入中国应当在18世纪。1747年清乾隆皇帝还在圆明园西洋楼建‘谐奇趣、‘海晏堂、‘大水法三大喷泉。”[8]类似的记载还有,《贾氏谈录》记载有唐代华清宫御汤池中“有双白石莲,泉眼自瓮口中涌出,喷注白莲之上”;《洛阳名园记》记述董氏西园中有水自花间涌出。有的水景保存至今,如建于南宋淳佑年间(1241——1252)杭州黄龙洞的黄龙吐水等。但是相较于尊重山林野趣的自然形态,追求“天人合一”的哲学思想的中国传统园林设计思想而言,“喷泉”这类大多改变自然水态的景观并没有成为中国传统园林设计的主流。而西方园林中大量人工设计的喷泉,除了展现人对自然能动改造的力量和智慧外,往往还蕴含着更丰富的宗教人文情怀。譬如在西方的文化视野中,从石缝中喷涌的喷泉很容易讓他们想到人类童年时期的山泉,甚至希伯来《出埃及记》中摩西劈开红海的民族神话,这与东方的文化语境有很大的不同。这其实恰恰透露了一个对于启蒙者而言不愿看到,却不得不承认的窘境。这种传播的阻滞感、隔膜感其实一直都伴随着中国启蒙思潮的始终。但退一步讲,至少从作者、译者抑或编者的视角看,即便是并不顺畅的跨文化实践也是一种难得的尝试,况且也正是这种阻滞、隔膜启示他们修正了启蒙的方式与方法。换言之,自然抑或人文景观的“施”与“受”的过程,形塑了他们对于“乡土”的价值理念建构,换言之,他们开始意识到,“乡土”不仅作为一种故园风物的记忆,更是一个民族国家精神力量的泉源。从《译文》大量表现弱小民族抗争抑或底层民众生活的插图,以及这些作品在《译文》中逐渐增多的事实看,其实正验证了我们对现代“乡土”意念在跨文化语境中得以建构的判断。

就《译文》中逐渐增多的、展现底层民众苦难生活的插图作品来说,黑白色为主的版画或素描作品是主要的艺术形式。黑白的强烈对比无疑更具视觉冲击力,也更能鲜明地突出画作的主题。与风景静物的插图不同,一方面,表现底层日常生活的插图作品赋予了“乡土”更具现实意义的意念内涵。正如鲁迅致陈烟桥的信中所言,木刻要表现“社会的常态”,主张“杂入静物、风景、各地方的风俗,街头风景”,这样才能“引起一般读书界的注意,看重,于是得到赏鉴,采用”,因而“将那条路开拓起来”,避免“只有几个人来称赞阅看”。[9]121《译文》中的社会常态可谓涉及到了底层人民劳动生活的方方面面。譬如,《撑筏子者》(加拿大E. 贺尔加忒 木刻)、《锯木》(英国Ethelbelt White 木刻)、《路工》(德国Holzschnitt von E. Braun 木刻)、《伐木》(波兰 Tyrowicz木刻)、《拓荒者》(波兰 Bartlomiejczyk 木刻)、《锻铁》(波兰 Wasowicz 木刻)。另一方面,底层劳动生活场景的展现最终将“乡土”概念落实在人的精神世界层面,即对生活在这些现实“乡土”中被侮辱与被损害者的灵魂刻画上。其用意在揭露、批判,吁求觉醒与反抗。譬如赤足,裸露着干瘪乳房的《汲水女》(匈牙利 Klman Szabo 木刻)(图9);皱纹如贫瘠土地上交错的田垄的《人像》(W.Skoczylas 木刻)(图10);充满了绝望的《哀号》(Honoré Daumier 木刻)(图11);甚而是在漆黑中似鬼的贫困者(《贫困》法国 Steinlen蚀镂)(图12)。这些“活画的灵魂”较之前述蕴藉着域外民族文化、历史的人文建筑而言,显然在传播上更为直接,更有感染力。在1930年代前后的中国,美术通过线条与色彩超越了语言的障碍,打通了东西方苦难民众的精神世界。

诚如鲁迅在《<新俄画选>小引》中所言,“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”[9]110作为一种“好的大众的艺术”[9]80,版画抑或其他美术形式为当时的启蒙提供了别一路径。由田园风光而至日常生活、人像刻画,著译者与编者不经意间流露出了自己的乡土价值取向,同时也潜移默化地引领着受众转向一种东亚现代性视阈下的乡土观念建构。它不仅是力证在现代同一性浪潮中的乡土独特性的价值,更是伴随着殖民屈辱的民族自觉。就像鲁迅在《<凯绥·珂勒惠支版画选集>序目》中对珂勒惠支的称颂那样,“以深广的慈母之爱,为一切被侮辱和损害者悲哀,抗议,愤怒,斗争;所取的题材大抵是困苦,饥饿,流离,疾病,死亡,然而也有呼号,挣扎,联合和奋起。”[9]33

三、城乡景观中的现代张力

故乡的恬静旖旎的风物、大地劳作者的哀乐其实并不能完全涵盖现代乡土的意涵。一个以都市文明为背景的乡土景观也是现代乡土的应有之义。国人对现代都市的初识可从上海十里洋场说起,但是中国现代都市成长的殖民背景不可能完全呈现现代都市的本然形态。《译文》的编译者是敏锐而清醒的。在图文并茂的跨文化阐释下,1930年代的知识分子所要表达的也许不仅是回答都市是什么,而是在质问这到底是一个怎样的“乡土中国”?

立在都市眺望故乡,《译文》插图中的城乡人物写真并没有停留在对城市的惊异抑或苦难的呻吟上。它以更为辩证、冷静的视角打量着一个范畴更为广泛,内容更为复杂多元的乡土概念;它以粗犷有力的线条刻画着现代人重识的故乡与他乡。在黑白的底版上留存的是一个更为真实而无伪饰的乡土中国。

“如果孩子眼中的自然之景已经承载了错综复杂的记忆、神话以及意义的话,那么,成年人审视风景时的思绪又该会多么复杂。虽然我们总习惯于将自然和人类感知划归两个领域,但事实上,它们不可分割。大脑总是在我们的感官知觉到风景以前就开始运行。景观如同层层岩石般在记忆层被构建起来。”[6]5这是个人的,更是历史的、民族的记忆形态。插图与文本形成的互文强化了它作为“看”的审美活动。并在唤醒记忆之余,愈加使得这一审美活动具有“阐释性”与“反思性”。米切尔在《风景与权力》的导论中指出,风景研究在20世纪经历了两次大的转变:“沉思性的”“阐释性的”。”米切尔(Mitchell, W. J. T.)编《风景与权力》,杨丽、万信琼译,译林出版社,2014年,第1页。换言之,风景不仅作为记忆,更是一种权力关系的体现。

也正是基于这一点,由传统地缘结构而生的乡土意念已无法完全诠释一个现代人的乡土焦虑。更具“阐释性”与“反思性”的、带有意识形态性质的乡土意念,使他们重理乡愁继而完成精神蜕变成为可能。 即便这种跨文化的实践时有隔膜,但更多的应是共鸣。乡土的地域独特性也许在一定程度上阻隔了这种情愫的通融,但是在美术与文学的艺术领域,插图作为“副文本”的独特功效,直接参与、甚至催化了这种现代乡土意念的发生。传统理想化的乡土,充满现实苦难意识的乡土,甚而是在现代城乡流动中遭遇自我身份认同危机的断裂的乡土,都在看/被看的视线中接续、延展,不论域内还是域外,哪怕怀旧抑或未来。

参考文献:

[1] 洛文(鲁迅).为翻译辩护[N].申报·自由谈,1933-08-20.

[2] L.班台莱夫.表[J].鲁迅,译.译文, 1935(01):154-263.

[3] A.葛达尔.远方[J].靖华,佩秋,译.译文,1936(01):311-424.

[4] 茅盾.一九三四年的文化“围剿”和反“围剿”——回忆录“十七”[J].新文学史料,1982(04):1-26.

[5] 未署名.前記[J].译文, 1934(01):6.

[6] 沙玛(Schama, S.).风景与记忆[M].胡淑陈,冯樨,译.南京:译林出版社,2013.

[7] 果戈理.狄康卡近乡夜话[M].满涛,译.北京:人民文学出版社,2006:7.

[8] 薛建.园林与景观设计资料集:水体与水景设计[M].北京:知识产权出版社,2008:205-206.

[9] 王世家,止庵.鲁迅著译编年全集(十六)[M]. 北京:人民出版社,2009.

[10] 德莱塞.一个大城市的色彩[J].傅东华,译.译文, 1935(05):627-634.

[11] 傅东华.后记[J].译文, 1935(05):751.

[12] 子渔(茅盾).书报述评:真妮姑娘[J].文学, 1935(06):939-949.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)