蒙古村落傩仪戏剧“呼图克沁”

2020-11-23董波

董 波

摘 要:蒙古民族的民间傩仪戏剧“呼图克沁”中蕴涵着多神崇拜和企图控制神灵以实现自己愿望的做法,渗透着藏传佛教、萨满教以及汉秧歌等多元文化因素,与道教、傩戏、萨满教等原始多神教有共性,都属于多神信仰,都使用音乐作为娱神手段。

关键词:蒙古村落; 傩仪戏剧 ;“呼图克沁”; 象征;信仰

中图分类号:J825

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2020)05-0027-12

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2020.05.005

Abstract:The folk Nuo opera “Hutukeqin” of Mongolian nationality contains the practice of polytheist worship and the attempt to realize their own wishes by controlling deities. It is under the influence of Tibetan Buddhism, Shamanism and Yangko of Han nationality. It also has common characteristics with Taoism, Nuo opera, Shamanism and other primitive polytheism as they all belong to polytheist beliefs and they all apply music as a means to entertain deities.

Key words:Mongolian villages; Nuo opera; “Hutukeqin”; symbol; belief

一、乌兰召村傩仪戏剧——“呼图克沁”

乌兰召村是内蒙古赤峰市敖汉旗萨里巴乡境内的一座普通的蒙汉两族杂居的村落,是全内蒙古唯一拥有“呼图克沁”这种综合性表演艺术的地区。“呼图克沁”是一种至少有200多年历史、蕴涵丰富历史信息、戴面具扮演角色的表演形式,演员全部由蒙古族男性自愿担任,采用蒙语演唱,吸收借鉴其它民族艺术精华,有固定的表演时间——正月中旬,是一种有歌、有舞、有说唱、有固定角色扮演、有服装、戴面具表演的综合性艺术。历史上“呼图克沁”产生的原因有: 恶劣的生存环境、人们祈求子嗣和对美好生活的愿望、海力王府王爷的喜好和扶持、当地多元文化背景(藏传佛教、 傩、 萨满教、汉秧歌)形成的特殊的文化土壤等。传统“呼图克沁”的内容与形式:

1.表演时间:正月十三——正月十六

2.表演艺人:普通农牧民自愿组织(男性,六人)

3.表演程序:请神敬神、仪式表演(驱邪、祝福娱人)、送神

(1)请神环节:面具拿庙里供奉,需喇嘛诵经,沐浴更衣,戴面具

(2)表演环节:

A.路上载歌载舞(类似“大场”——红火热闹)

B.院内“盘肠舞”——免灾辟邪

C.室内高唱吉祥如意歌——祝福、送子

D.辞行——演唱《青鸟歌》告辞,到下一家赐福

(3)送神环节:正月十六晚于村外(东南、西北方)送神灵归位,演唱《祭火歌》、跳火烧面具

二、“呼图克沁”信仰的传统功利神灵观:求子与驱邪

正统宗教的世俗化、功利性早已有之,它可以理解为部分宗教功能逐渐被非宗教性的社会功能所取代的过程,或宗教与社会影响此消彼长的总体趋势。其世俗化倾向根本上表现为越来越多地关注世俗事务。但是,民间信仰的功利性并不是主动与社会调适的结果,而是它本身所固有的“灵验本位”和“实用实力”导致的。民间信仰期望的是“现世现报和有求必应”,老百姓并不是把民间信仰作为拯救灵魂和对人生本位的追求和把握,而是作为改善个体生活状况和心理状态的工具。他们不讨论人与神的关系问题,而是着重于现世的人伦关系。他们平时并不特别关心神灵,只是在遇到了困难或进行抉择时才想到求拜,由于心理、生理或家庭的多方面的原因,为寻求一定的个人利益而信仰。他们的要求很世俗:求福消灾、招财进宝、延年益寿、求婚送子、祈求风调雨顺等。我们从“呼图克沁”产生的不同说法中也可以看出它的功利色彩。

一种说法认为:“胡图歌沁” “胡图歌沁”是“呼图克沁”的另一种称谓。产生于乌兰召,是乌兰召土生土长的。在二三百年前,成吉思汗的后代索诺木杜棱建敖汉部(公元1543年),起初风调雨顺,后来发生天灾瘟疫,人难繁衍,牛羊绝迹。当时有个著名的喇嘛叫嘎拉德恩,他到西天拜佛求方,弥勒佛告诉他阿尔泰山有个白音查干老人(白胡子老头)能消灾。后来仙翁到来,果然为百姓祛灾降福,使吉祥幸福之光重新普照人间。同时仙翁留言,每年的正月十三至十六,装扮成仙翁的模样依照仙翁的所为去做,即可消灾除难。还有一种说法为:乌兰召建海力王府(1648年)之后,王府附近有个住七户人家的村子,叫“道劳浩特”(七家子)。水草丰美,牛羊肥壮。突然有一年,河水干涸,庄稼枯萎,牛羊几乎全部死光了。浩特中有个成吉思汗的后裔布尔固德老人,带领全浩特的人,对着北方的神灵,仰天祷告。突然,有一位白胡子、白眉毛、反穿白皮袄的老人飘然而下,他手捻佛珠,拄着宝杖,对众人说:“我是从北方的阿尔泰山的石洞中来的,特意为你们免灾祛患……”,因为他没有留下姓名,百姓就称他为“阿林查干乌布根”,意思是“北方的白老头”。他跟布尔固德老人挥舞宝杖,挨家逐户地驱邪、消灾、祝福,果然使道劳浩特恢复了生机,人丁兴旺,牛羊遍野。

(一)“呼图克沁”的“求子”意义

笔者采访的82岁的老艺人李维峰说:

以前西庙(现在的村民十组)有个秋大夫,他的哥哥50多岁了也没有小子,他就接呼图克沁,快60岁的时候,因为接呼图克沁得了两个小子,所以本村的、外营子(外村)的人都非常相信呼圖克沁,都接呼图克沁来求子。大多数都是求儿子,也有求女儿的。

今年71岁的鲍凤兰是九组的蒙古族村民,她是老艺人李发的老伴儿,也是现在艺人李福山的母亲、李海波的奶奶。可以说她这一辈子跟“呼图克沁”结下了不解之缘。尽管年岁大了,但是依然健谈。她说:

我是从外村嫁过来的。我嫁过来之前他爷爷(指艺人李海波的爷爷老艺人李发)就跳这个“蒙古秧歌”,今年他都78岁了。他是跳不动了。但是我相信这个蒙古秧歌还是能存在下去的。原来我没见过这个玩意儿,嫁过来以后,他(指老艺人李发)信我就跟着信了。尤其是求子特别灵验。咱们村有个人叫李宏瑞,他就是求子求来的,他就长得像白老头。那是我嫁过来那年生的,今年55岁了。名字也是白老头给起的。他刚走的,上山放牲口去了。他的脸面长得都跟那个白老头一样儿一样儿的,真怪呀。

48岁的回族村民李园花是艺人李福山家的邻居,采访中她说:

我相信,一个是咋的呢。他们蒙古秧歌就是咋的呢,咱们这过去做绝育不是紧张吗?请蒙古秧歌意思就是把白胡子老头的胡子摘下点来,意思就是养小子,也信这个。二一个说吧,他们上谁家来呀,他给你蹦蹬蹦蹬就格外丰收,知道吧。人们都想接这个福,所以就都接他们。蒙古秧歌在我们村儿威信很高。他们只要出,人们一般都请。

从以上访谈中可知,“呼图克沁”的求子功能还在发挥作用,村民对此依然比较相信。

以下是笔者于2005年春节期间对于接“呼图克沁”仪式表演的部分村民的采访记录:

(1)鲁彩荣(女主人)、王瑞卿(男主人)。两人均为55岁,蒙古族,是乌兰召村东南方七道湾村的村民。当笔者问到她家接“呼图克沁”的目的时,她说:

1998年我家接“呼图克沁”是因为我公公刚去世,心里不痛快,想为孩子们求个平安。以后他们就没有来过七道湾,听说今年又有“呼图克沁”表演,我就接到家里,想为老儿子求子,为自己再求一个孙子。只要他们办,我就接,年年接才好呢。

当笔者问到她如何看待“呼图克沁”时,她说:

我接“呼图克沁”主要是相信它是比较灵验的,是神的象征,是平安吉祥的象征,它比较适应我们蒙古族的风俗习惯,可以同情(她的意思是加强)民族感情,还能够增强节日欢乐气氛。

当笔者问她相信不相信“呼图克沁”时,她毫不犹豫地回答:“相信,咋不信呢,不相信我就不接了。”

(2)高久成。蒙古族,49岁。中学毕业,依靠种地为生。性格外向、爽朗、健谈而健康,在当地属于生活比较富裕殷实的人家。他精通蒙古语,对于仪式中演唱的蒙古语歌曲几乎都能够听懂。他承认自己对于仪式表演的灵验性还是比较相信的。当笔者问到他家今年接“呼图格沁”的目的时,他说:

我家2000年接过,当时是为我大儿子求子的,很灵验。今年接“呼图克沁”主要是为老儿子求子,他年前刚刚结婚。再有就是想为保佑我的孩子们都平平安安的、求我们全家生活红火的。

高久成还特别要求笔者为他们全家合影。他指着身边的小孙子满意地告诉笔者,身边的小孙子就是几年前大儿子刚刚结婚时,为大儿子求子接“呼图克沁”求来的,男孩子很聪明伶俐,所以他今年就为小儿子求子再接一次“呼图克沁”。

(二)“呼图克沁”的“驱邪”意义

为了说明这个问题,我们不妨先先看一下笔者的采访记录:

45岁的八组蒙古族村民徐子义,家境贫困,全家三口人,依靠他一个人在家种地,种一些粮食为生,年收入一千多元,到不了两千。他说:

我接“呼图克沁”是因为我们家里的(指他妻子)常年闹病,不能干重活,平时家里家外只能我一个人干活。为了给她治病我才接的,那是2000年接的。今年(指2005年)家里挺困难的,就没接,实际上我是挺信仰它的。这么些年来,我的生活状态一直不很理想,我真的希望它能给我带来一些好的运气。帮助我改变一下目前的生活状况。我认为它带给我一种好感觉,主要就是让我们觉得安全。有一种安宁的感觉。以前我家也请过,那时候主要是我父亲还活着呢,我父亲相信“呼图克沁”。我对它的了解主要是受我父亲的影响。只要它办我就会接的。我认为“呼图克沁”是我生活中很重要的一部分。

以上采访记录反映了村民对“呼图克沁”的驱邪功能的认同。

从广义上说,“呼图克沁”信仰属于某种形式的宗教信仰,其功能更多地表现为一种精神慰籍和心灵寄托。由于“呼图克沁”信仰根植于重现实轻来世、重实用讲功利的中国传统社会,因而几乎不涉及对人生的探求和生命的终极关怀,而更多地带有世俗的功利色彩。对“呼图克沁”的信仰从本质上来说,是人类以神性力量替代其自身的微小力量,以满足自身需要的一种社会历史现象,其出发点和归宿点都是人的现实需求。

人类学家马林诺夫斯基曾说过:“宗教不是产生于思辨或反映,也并非主要地产生于幻觉或误解,而是产生于人类生活的真实悲剧,产生于人类的计划与现实的冲突。”[1]作为一种宗教信仰形式的“呼图克沁”信仰正是源于人类的弱小力量与其需求的矛盾之中,它一旦为人们所创造,就相应地具有给人类以精神動力和心理慰籍的宗教信仰功能。正如本尼迪克特所说的,个人的生命史首先和最多也不过是对他的社会代代相传的模式和准则的适应而已。从诞生开始,他所生于其中的风俗就塑造了他的经验和行为,当他长大并能参加社会活动时,那种文化习惯就是他的习惯,那种文化信仰就是他的信仰。[2]

“呼图克沁”从产生起就在封建王朝的统治者王爷和平民百姓中发挥着它的功能。作为封建王朝的统治者王爷,无论如何自命不凡,也仍是凡人,同样有七情六欲,有心理的恐惧和焦虑,对于自身的地位与命运总有一种不踏实的感觉。因此,他们除了采取众多行政、军事和宗教手段以维护其统治地位以外,也在精神上祈望“呼图克沁”等神灵的庇佑。应该说,王爷本身也是传统社会中的凡人,他们的思想脱离不了时代的局限。因此,历代王爷也未必不在真心实意地迷信这位万能之神,追求心灵的寄托。至今在当地还在流传着一种说法,认为“呼图克沁”是由外地传入的。首先传到萨力巴村,后来随着海力王府的建立,传到了二十里之外的乌兰召。由此可见,作为王爷也非常重视“呼图克沁”的信仰。

说是“好德格沁”能求子,我认为这个没啥道理,我对“好德格沁”是不信仰的,它对我的生活也无所谓影响不影响,我只是觉得看到他们跳一跳、唱一唱挺愉快的,所以别人家接的时候我也就接了,到家里热闹热闹挺好的。我就觉得过年接一接它挺热闹的,一种欢乐的事儿吧。头几年他们办的时候我都接了,去年我没接是因为我出去打工了。不过我认为,不管现在“好德格沁”是不是有人信仰,这也并不会影响它的继续存在,因为它毕竟是一种民族习惯,是不会轻易消失的。

“呼图克沁”信仰的传统功能与现代功能具有密不可分的关系。传统功能是“呼图克沁”信仰得以产生与发展的大众心理基础,而其现代功能则从实用的角度强化了“呼图克沁”信仰的存在与进一步发展。

(一)娱乐功能

如果说,“呼图克沁”产生之初,它的心理慰籍功能比较明显的话,到今天它的文化认同功能和娱乐功能更加突出,也是它继续存活的重要原因。在政府部门和学者心目中它的文化象征功能比较受重视,而在广大村民的心目中它的娱乐功能更加突出。

以下是2005年8月,在赤峰文化艺术研究所关于“呼图克沁”的又一次采访:

问:目前关于“好德格沁”有许多种称谓方式,其中有一种“呼图克沁”说,您对于这个是什么意见?

扎戈米:我认为那样说不对,呼图克沁是蒙古语,是佛教里头最高的称呼。喇嘛呼图克沁。呼图克沁它就是至高无上的那么一种称呼,是对人的最高的尊称。你跟他要啥有啥,他就有那么大的本事。

问:既然是这样,那不是正好与它的功能吻合吗?您觉得采用“呼图克沁”和“好德格沁”这两种称谓哪一个更具合理性?

扎戈米:他们到民间来跳的话,他那“呼图克沁”啥的就没有了。白老头表演中有许多出洋相的表演。这个时候就啥都没有了,什么至高无上啊,那都谈不上了。在表演的时候,白老头经常象一个小丑似的,他哪有好好坐着过,他就是非常地逗乐子。所以我认为还是叫“好德格沁”比较合适。我老家就是敖汉的,所以我知道这个。我小的时候经常听老人们说起“好德格沁”。有的时候孩子调皮说点小话,大人就会说:“去去去,像‘好德格沁似的,干什么!”“好德格沁”就是挺滑稽、丑角吧,就这么个意思。在人们中间搬弄是非,所以人们就会说:“别跟‘好德格沁似的,去去去”。

“好德格沁”中的滑稽表演有很多,比如说上炕这段表演中,白老头要表现出神仙不认识炕的样子,问黑老头:“这叫什么呀?在我们北方叫八仙桌,到这儿是啥玩意啊。”(因为蒙古包里有四条腿的桌子,所以,白老头觉得这个炕跟八仙桌一样。)白老头又问黑老头:“这怎么上去啊?”黑老头说:“从上边上。”白老头故意打岔说:“从天上上?”黑老头说:“从地下上”。白老头又说:“啊,从龙王爷那过去啊。”黑老头又说:“也不是,从中间上。”白老头就说:“啊,那我就上一个试一试。等着,你拽我的衣服边儿”。结果白老头就这儿跳一下、那跳一下,啪一下子上去了。这不就是滑稽逗趣嘛。所以说,“呼图克沁”的影子到民间以后一点儿都没有了,它只是一个称呼。我认为它的戏剧因素也就在这儿呢,这里边有好多戏呢。

还有抽烟的时候,老伴儿给递过去烟袋锅子,白老头好像吓了一大跳,吃惊地说:“哎哟!这是啥玩意啊?”实际上他当然知道这是什么,這不就是逗乐子吗。白老头接着又说:“这不是跟我们打仗时候的火炮差不多吗?这玩意从哪边用啊。从细头用,哎哟!这可了不得了,把我抽坏了怎么办啊。”……这就是戏剧,戏剧里不就是有逗笑话,插科打诨嘛。这就是插科打诨的意思。结果,白老头抽了一口烟以后就咳咳地咳嗽起来,还恐惧地说:“哎哟!这可了不得了。”这些个表演特别有乐子。但是你听不懂蒙古语的人就当然体会不到其中的味道了。

不但学者这样认为,村民也是这样理解的。在完全不懂蒙古语的人中给笔者印象最深的是乌兰召村七组65岁的乡村兽医国宝祥。他本人是满族,完全不懂蒙古语,但是几乎每次“呼图克沁”举办活动的时候他家里都会接。按照他的话来说:

我们村是一个蒙汉杂居的村子,“呼图克沁”虽说原本是蒙古人的民间信仰,但是我们在这个村子里居住,最好是入乡随俗,对于“呼图克沁”我们应该给予尊重,我本人虽然听不懂蒙古语,但是我相信他们(指“呼图克沁”艺人)唱的都是吉祥话,就跟汉族秧歌里的伞头给人拜年的时候唱的是一个意思,我就爱个热闹红火、爱听歌,尽管歌词完全听不懂,但是我喜欢听曲调,也相信这个“呼图克沁”能够给人带来好运。所以我就挺信仰它的,每次他们办我都会接。而且我本人体会到,信仰这个“呼图克沁”确实对人们有好处,别的不说,就是当成一个娱乐活动的话也是好的啊,毕竟春节的时候农村娱乐活动比起城市来说是很少的,这个“呼图克沁”不仅给人们带来了歌声、送来了吉祥,也带来了欢乐、祥和的气氛,尽管其中求子或许带点儿迷信色彩,但是也无伤大雅,“呼图克沁”毕竟是一项能让人寄托希望、能给人带来快乐的健康活动。远的不说,就说我在村儿的这么些年,我们村子是很平静、安宁的,不像我们周围的一些村庄那样治安混乱,我们村几乎没有打架斗殴、酗酒闹事、偷鸡摸狗和抽大烟儿的人,你说这不就是因为我们村民们有这个“呼图克沁”信仰的原因吗?因为这种信仰本身是源于佛教的,是教人行善的,也是能让人寄托希望的。我倒不是迷信地说它如何灵验,只是人活着不能没有信仰,一个民族也不能没有自己的信仰,尽管我不是蒙古族,但是我生活在这个土地上,我也可以把它吸收进自己的生活中,我认为“呼图克沁”作为一个民族信仰,作为一个能给人送来吉祥、寄托希望的活动,对于平日乡村中枯燥的生活具有积极的调剂作用。

(二)文化认同功能

对广大蒙古族来说,他们对“呼图克沁”的信仰不仅仅是一种对保护神的崇拜,而且是对民族传统文化的缅怀。在他们的心目中,“呼图克沁”信仰已成为民族传统文化的一种象征,是民族文化观念超越时空和文化环境的特殊表现。简单地说,就是基于文化上的认同。文化亦即文明和教化。人也是文化的产物,人都是生活与活动于某种文化环境之中。对某种文化的认同感,是一种强烈而持久的心理现象,具有巨大的凝聚力。

以下是笔者于2005年春节期间对于接“呼图克沁”仪式表演的部分村民的采访记录:

王国峰。62岁,蒙古族。中专毕业,是乌兰召村中有名的医生。开了一间蒙医诊所。有两个儿子均已结婚单独生活,妻子董玉颜今年58岁,两人生活比较富裕。王国峰性格外向而健谈。当笔者问到他是否了解“呼图克沁”仪式表演时,他说:“我很了解,而且能听懂所有的唱词。”

笔者问他接“呼图克沁”仪式表演的原因时,他说:

“呼图克沁”是作为传统文化现象而存在的,能够起到民族认同的作用。我本人对它还是比较有感情,比较相信的。我接“呼图克沁”是为了让蒙古族的传统文化流传下去,保持蒙古族人的传统习俗。新春吉祥如意,增强春节喜庆气氛,只要他们办,我就年年接。

他是笔者接触到的文化修养、学历最高的一位接“呼图克沁”的蒙古族村民。他接“呼图克沁”的目的与他人稍有不同,他这份自觉地保护本民族传统文化的责任感,令笔者很感动。

郑国军。42岁。小学五年级毕业,没有什么明确的信仰,他是接“呼图克沁”仪式表演的村民中最特殊的一位,因为他本人就是仪式表演的一位艺人。性格外向热情、健谈。他对笔者说:

我从小就喜欢秧歌,很好胜(好热闹)。喜欢看村里的老人们出“蒙秧歌”(指“呼图克沁”仪式表演)。作为蒙古族,我很想学习自己民族的文化,我是从1980年以后参与“呼图克沁”的。

当笔者问他接“呼图克沁”的目的时,他说:

一是因为我自己好胜,二是为了传承我们蒙古族的民族文化,三是为了我的日子过得更红火。作为我们蒙古族的民族风俗习惯,我是很相信它的。

上述接“呼图克沁”的村民中除了乌兰召本村的村民,还有距离乌兰召比较近的周边村落的村民。另外,郑国军本人就是仪式表演的艺人,对于仪式表演还是依然非常相信,年年举办的时候都要接。笔者认为,这些充分说明,即使是现如今在电视等现代文化的冲击下,“呼图克沁”在乌兰召及其附近周边村民中依然是具有一定的信仰基础的。

(三)心理安慰功能

以下是笔者于2005年春节期间对于接“呼图克沁”仪式表演部分村民的采访记录:

莫然。27岁。访谈中了解到,她是五年前嫁到乌兰召村的,娘家在萨力巴乡。丈夫李爱民是部队转业军人,在部队上学的医,转业回村后,现在在村中最热闹的十字路口(村里每逢每月的1、5、9日都会在此有集市)开了一家诊所兼药店,平日里莫然负责卖药,生活比较富裕。她性格内向,含蓄、热情、善良,没有什么信仰。当笔者问她接“呼图克沁”仪式表演的原因时,她不好意思地说:

是我丈夫让我接的,主要就是想讨个吉利。我在娘家时就听说过“呼图克沁”是很有名的,但我们家是汉族,我也听不懂他们在唱什么,我自己对于这个仪式也不太了解,今年我家是第一年接,以后只要他们办,我就想年年接,还可以增添点儿春节过年的喜庆气氛,反正就是入乡随俗吧。

鲍彩莲。64岁,蒙古族。没上过学,也不认识字,信佛。家里生活比较贫困,旧土房、低矮的土墙,院子东墙边堆着高高的玉米堆。鲍彩莲的丈夫叫王久洲,老两口靠种地为生,孩子们都在新惠县城打工。笔者问她是否了解“呼图克沁”时,老人告訴笔者:

炕上唱歌的这四个人就是扮的四个神仙,保佑人们年年得好,就是一年风调雨顺吧,哎!这就是蒙古人留下的习惯吧,我七八岁刚记事儿的时候就见到村里就有人出这“蒙秧歌”(指“呼图克沁”仪式表演),那工夫年年都出,这是蒙古人的习惯。

笔者问她家今年接“呼图克沁”仪式表演的原因时,她说:

这就是一个奉承的事儿,就和那个汉秧歌一个样。我有三个儿子两个女儿。我也想保佑我的几个孩子都能平安,顺利。他们都在外边打工呢。今年过年都没有回来,就只有我们老两口儿在家。我家,只要他们办就接。

(四)祝福与吉祥之功能

根据鲍海杰的说法,进屋之后的祝福歌曲演唱在曲目选择上与踩街歌曲和进院子时歌曲稍稍不同,应该说以表达祝福内容的歌曲为主,有一些仪式歌曲是只能在屋内演唱的。有些歌曲如《敖汉赞歌》原本应用于踩街时演唱,后来应用场合拓宽了之后,也可以应用于进屋演唱,现在艺人们主要将其用于屋内演唱。也就是说,在何种环节演唱哪首歌曲即使有规定,也不是完全不能改变的,基本上以约定俗成为主,也具有随意性。在屋内演唱的祝福歌曲数量也没有一定之规,完全取决于艺人们自己时间的多少,如果时间紧张就可以少唱几首歌曲。

据鲍海杰所说,进屋时唱歌数量多少完全取决于艺人自己时间的紧张程度,有时间可多唱点,没时间可少唱点。而且除了《祭火》歌之外,还有一首赞美主人的歌是去谁家都可以在屋内演唱的,也是应该唱的。在采访中鲍海杰说:

进屋之后,如果下家人多,有人等着,他们就少唱几首歌;如果下家人少,时间宽裕,就可以多唱几首歌,比较自由、随意。这个时候一般唱《祭火》歌,还唱赞扬主人的歌。这个赞美主人的歌去谁家都可以唱。

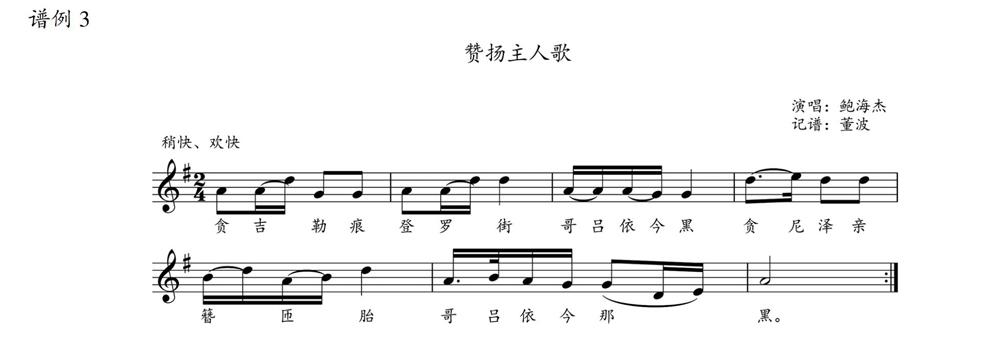

鲍海杰演唱的进屋后赞扬主人的歌是一首曲调优美、速度较快,简短、精练的短调歌曲,鲍海杰说此歌没有名字,笔者在此先以《赞扬主人歌》为题。鲍海杰一共用蒙古语演唱了七段歌词,用了2分34秒。笔者在此以蒙古语歌词发音音译形式记写了一段歌词(见谱例3)。

据鲍海杰解释,他所演唱的这首屋内仪式歌曲《赞扬主人歌》大概意思就是:

赞美主人家金银满柜了,绫罗绸缎满箱了,在甸子上种的庄稼怎么怎么丰收了,在河滩子上种的庄稼怎么怎么丰收了等等,尽这些个东西。反正就是吉祥话。

谱例3

敖汉旗文化馆在《中国民间歌曲集成》“浩德格沁”歌曲中收有一首乌兰召“呼图克沁”仪式表演歌曲《垂饰》。是由阿兴嘎、东日布、哈日夫、苏日图演唱,李彩荣记词谱,楚伦巴根译词,额尔敦朝鲁配歌的。在《垂饰》中共记载了三段歌词,无论是从旋律上看还是从歌词内容上看,与鲍海杰演唱的《赞扬主人歌》应为同一首仪式歌曲。

《垂饰》是一首由14个小节构成,从曲式结构上属于上下、上下重复型四句体歌曲。从这一点上与鲍海杰演唱的《赞扬主人歌》以及苏日图先生记谱的《参佳利》(《祝福歌》)属于上下句结构的不规整的两句体歌曲不同。在曲式结构上扩大了一倍。

敖汉旗文化馆苏日图先生记谱的“好德格沁”油印本资料中《参佳利》(《祝福歌》)(见谱例4),在歌词内容上更接近于《中国民间歌曲集成》中的乌兰召“呼图克沁”仪式表演歌曲《垂饰》(见谱例5),在旋律上除了前面三个小节与鲍海杰演唱的《赞扬主人歌》歌有所不同之外,后面四个小节完全相同。

谱例4

从歌词上和旋律上分析,鲍海杰演唱的《赞扬主人歌》与敖汉旗文化馆苏日图记谱的“好德格沁”油印本资料中《参佳利》(《祝福歌》)、《中国民间歌曲集成》的“浩德格沁”歌曲中乌兰召“呼图克沁”仪式表演歌曲《垂饰》属于同一首歌。此三首歌曲应该是同一首歌曲的不同变体。从歌词内容上看,都是祝福和赞美主人家招财进宝的。《参佳利》(《祝福歌》)和《垂饰》不仅在旋律上更为接近,而且在歌词上也都是通过对户主家里悬挂在躺柜、衣箱、衣橱的众多的钥匙的歌唱,祝福户主招财进宝的仪式歌曲。与此两者不同的是,鲍海杰演唱的《赞扬主人歌》在第一个乐句的旋律上与后二者稍有差异,而且也有更多段的歌词,《赞扬主人歌》有七段歌词,除了也包括《参佳利》和《垂饰》歌曲中对户主家里悬挂在躺柜、衣箱、衣橱的众多的钥匙的歌唱之外,《赞扬主人歌》中还有祝福主人家里庄稼丰产丰收等吉利话。所以笔者认为,应该是鲍海杰演唱的《赞扬主人歌》更为接近最原始的本源歌曲。而《参佳利》和《垂饰》则是其后的变体歌曲。

谱例5

在《敖汉旗志》中也收有一首“好德格沁”歌曲,歌名叫《祝福歌》(见谱例6),无论是从旋律上还是从歌词上与鲍海杰演唱的《赞扬主人歌》、油印本资料中《参佳利》和《中国民间歌曲集成》中《垂饰》都基本符合,笔者认为也是同一首歌曲的变体之一。

谱例6

《敖汉旗志》中《祝福歌》也同样是一首由七个小节构成的商调式歌曲。

总之,无论是叫《赞扬主人歌》还是叫《参佳利》《垂饰》或《祝福歌》,这是一首在“呼图克沁”仪式活动中很重要的仪式歌曲,主要应用于屋内为户主求财时演唱。正因为这首歌曲具有为户主求财的功能,所以,在现在“呼图克沁”演出中是必须要演唱的。但是,如果说上述四种版本的变体在旋律上还是有某些接近之处的话,那么艺人李福山为笔者演唱的此歌在旋律上与上述四个版本相比发生了很大变化,而且他说不上来歌曲的名字,笔者暂以《屋内祝福歌》(一)(见谱例7)命名。总体说来,李福山为笔者演唱的这首《屋内祝福歌》(一)节奏短促、曲调平稳,旋律起伏不大,音程关系最远没有超过四度,基本上控制在同度、二度、三度之内,具有口語化特点。与蒙古族说唱音乐、蒙古说书及 “好来宝”的音调类似。

谱例7

这首《屋内祝福歌》(一)李福山一共唱了2分45秒,共演唱了八段歌词,笔者在谱例7中只列举其中一段歌词的汉字音译。其中第三段和第五段歌词的第一乐句完全相同,第六段与第八段歌词的第二乐句完全相同。艺人李福山是现在乌兰召“呼图克沁”艺人中会演唱歌曲最多的艺人之一,他的演唱相对比其他艺人来说要标准些。但是也经常出现上述反复演唱现象。比如在仪式歌曲《汤恩瑟格塞博》中,除了第二乐句和第三乐句开头一句用不同的词以外,其后面的歌词和旋律都是完全相同的,在此笔者也不清楚究竟歌曲原本就是如此传授下来的,还是李福山记不清楚歌词以后随意演唱的。但是有一点是清楚的,不管原本如此流传下来也好,还是李福山自己即兴改变也罢,由于李福山的师傅身份,今后乌兰召村“呼图克沁”艺人们恐怕就会如此演唱下去了。难怪有不爱看“呼图克沁”表演的村民说:“其实这个“呼图克沁”挺好的,但是现在他们唱得不行,蒙古语也说不准,谁知道唱了些啥玩意儿啊。”

不过笔者采访中也出现汉族村民接“呼图克沁”的情况,他们说:“虽然我们听不懂,但是我们觉得他们唱的都是好话,吉祥话,接接挺好的。”

笔者认为,事实上,现在乌兰召村对于“呼图克沁”的态度就是“懂行的人看门道,不懂行的人看热闹”。“呼图克沁”在现在乌兰召村民心目中以双重功能存在:一种为信仰象征功能,一种为娱乐审美功能。这就是说,现在的“呼图克沁”既是作为一种信仰象征而存在,也是作为一种娱乐审美而存在,甚至从某种意义上讲,当前“呼图克沁”的娱乐审美功能有超越传统的信仰象征功能的趋势。

笔者所说的懂行的人是指能听懂蒙古语的蒙古族,乌兰召村中以60岁以上的蒙古族老年人居多,对于这部分村民来说,“呼图克沁”依然以信仰象征功能为主,这部分村民因为信仰而接“呼图克沁”,又因为能听懂仪式歌曲而能够理解其中隐含的吉祥祝福的象征意义。同时,也因为他们能够听懂仪式歌曲而在信仰的同时又得到审美愉悦的享受,因而,这一部分精通蒙古语的村民是“呼图克沁”忠实的信奉者,是“呼图克沁”能够得以存续的中坚力量。

同时,据精通蒙古语的蒙古族老人说,由于现在“呼图克沁”艺人们蒙古语水平有限,在演唱蒙古语仪式歌曲的数量上、质量上都打了折扣,所以,“呼图克沁”无论是对于能够听懂仪式歌曲的村民还是对于不能够听懂仪式歌曲的村民来说,其传统的信仰意义都在减弱。现在“呼图克沁”在大多数乌兰召村民心中仅仅作为一种吉祥的象征而存在,人们也许并不在意他们在唱些什么或说些什么,也就是说,以往作为仪式主体的仪式歌曲、仪式舞蹈在这里都渐渐演变成一种仪式符号,人们所关注的不再是他们的歌声本身是否悦耳动听、舞蹈本身是否优美动人,而是“呼图克沁”这种仪式本身所隐含的吉祥喻意。

随着50岁以下的村民渐渐不懂蒙古语,村里精通蒙古语的蒙古族村民数量不断减少,人们不能体味仪式歌曲唱词中蕴涵的吉祥祝福的深意,“呼图克沁”原有的信仰功能因年轻人听不懂蒙古语而失去意义。“呼图克沁”原有的信仰象征功能在逐渐减弱,人们渐渐把它当成一种与汉族大秧歌一样的农村正月里的一种热闹,因而突出了它的娱乐审美功能。

作为一种文化现象的“呼图克沁”信仰,它的产生与存在并不是孤立与偶然的,而是与社会文化的大背景密不可分的,是在特定的历史时期必然要被人们创造出来的。而一旦被创造出来,就有了文化、伦理和心理等方面的功能,以满足社会的需要。正如人类学家马林诺夫斯基所认为的那样,在一定社会中,各种文化特质和文化现象的结合是“一种理性的历程”,它们之间“有必然的关系存在”,“每一个活生生的文化都是有效力功能的,而且整合成一个整体,就像是个生物有机体”。[4]因此,必须将文化特质与文化现象置于文化整体之中加以考察,才能真正理解其发生原由、存在价值和社会功能。我们倘能运用人类学的文化整体观与文化功能论的有关原理和方法,透过现象看本质,“呼图克沁”被神化且香火兴盛的问题就迎刃而解。

参考文献:

[1] 史宗.20世纪西方宗教人类学文选[M].金泽,等.译. 上海:生活·读书·新知三联书店, 1995:82.

[2] R·本尼迪克特.文化模式[M].王炜,等.译.北京:生活·读书·新知三联书店,1988:2.

[3] 胡适.胡适论学近著[M].济南:山东人民出版社,1998:502.

[4] 黄淑娉,龚佩华.文化人类学理论方法研究[M].广州:广东教育出版社,1998:118-119.

(责任编辑:涂 艳 杨 飞)