信息论指导下的科普标题翻译

2020-11-23王静怡

王静怡

【摘 要】本文在香农信息论的视角下探讨科普文本中小标题的翻译。基于信息论的概念,从传输负载、冗余信息、信息离散等三个维度,通过对信道容量与传输负载的调整,来实现科普小标题的信息功能、美学功能和祈使功能。

【关键词】科普翻译;标题翻译;信息论;翻译策略

引言

科普文章的科学性是第一位,主要任务是普及传递科学知识。而科普文章的标题是向大众传递信息的第一步,也是最为关键的一步。科普文章的标题要诱人,开头要诱人。题目和前言要像一个熟透的水蜜桃一样,能吸引人去读,去吃,去品尝。本文从科普文章标题出发,探讨在信息论的指导下,探究能否运用多种翻译策略达到唤起读者兴趣、传播科学知识的科普目的。

1.何谓信息论

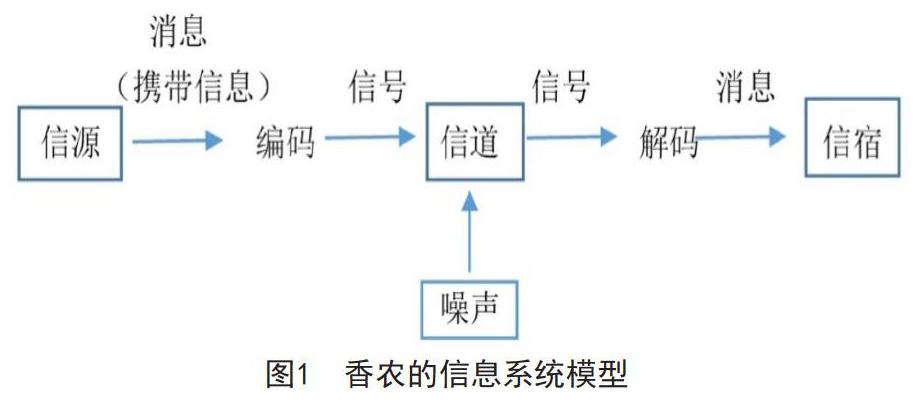

信息论是1948年由美国数学家香农创立的,“关于信息的本质和传输规律的科学理论,是研究信息的度量、发送、传递、交换、接收和存储的一门科学”。香农提出了信息传递的模型:

在信息论视角下,信息从信源中发出,通过信道传递,经过编码、解码过程,最后被信宿所接收。信源是产生消息的源头;消息包括语言、文字、图像、符号等;编码将信源产生的消息变换为信号,进入信道。信道中存在噪声,噪声是指干扰信息传输的一切因素。信道输出的是叠加了噪声后的信号。解码器将信道输出的叠加噪声后的信号按照一定的规则还原成信息,送达信息传输的对象信宿。

由于现代通讯技术飞速发展和其他学科的交叉渗透,信息论的研究已经从香农当年仅限于通信系统的数学理论的狭义范围扩展开来,而成为现在称之为信息科学的庞大体系。

2.信息论在翻译中的运用

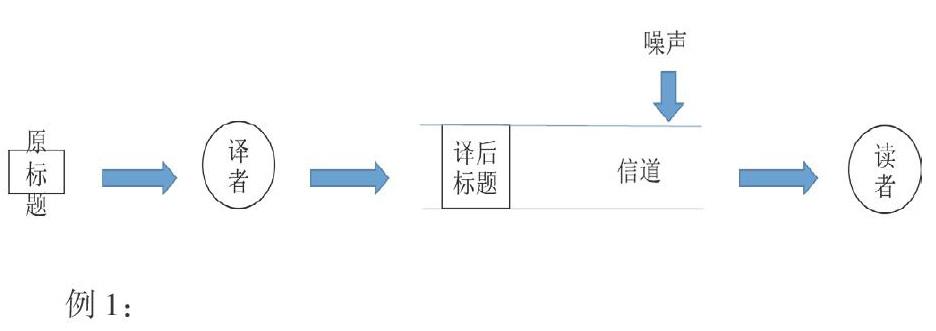

翻译学家尤金·奈达于1984年创造性地将其引入翻译研究领域。奈达在Toward A Science of Translating中借用信息论中的术语,指出翻译活动也同样包括信源、信宿、信息、信道等要素,进而将信息论中的冗余、传输负载、信道容量、离散等概念引入翻译研究,为翻译研究提供了全新的视角。如此一来,翻译与信息论的信息系统模型本质上是一致的。将信息论应用于翻译,即凸显了翻译的信息传递性本质。信息的传递依赖于以下模式。

2.1冗余与翻译

冗余是信息论中的一个重要概念。翻译活动中,源语和目的语中都会有一定的冗余,两种语言在语言结构和表达方式方面存在一定的差异,以及源语读者和目的语读者本身的文化背景、认知结构的不同,而造成两种语言的冗余度并不重合。“冗余度的变化是由两种语言的内在规律决定的。应该区分有益冗余、无害冗余和有害冗余,我们反对的只是有害冗余,即啰嗦累赘”。冗余作用有二:一为克服噪声对信息传输的干扰,保证信息被准确接收;二为通过改变冗余模式可以调整传输负载,以保障信息畅通。

2.2传输负载与翻译

传输负载是指原文信息的总量,信道容量是指读者可接受的最大信息量。传输负载等于信道容量时传输效率最高。负载太低,即翻译中含有的未知内容过少,那将无法满足信息接受者的需求;负载太高,即翻译中含有的未知内容过多,则会超出接收者的信道容量和解码能力,造成信息传输过载。信息传输的效率取决于传输负载与信道容量之间的关系。传输负载等于信道容量,即彼此吻合时传输效率最高。

2.3信息离散与翻译

信息离散是指信息在信道中传输时,受到噪声的干扰后,会出现接受到的信息与原信息出现偏离,且噪声在信息传递中是不可避免的。奈达将翻译视角下的噪声分为三种类型,分别为物理噪声(physical noise)、语义噪音(semantic noise)、心理噪音(psychological noise)。

3.信息论与科普标题翻译

3.1科普标题的翻译目标

科普翻译标题包括标题、引题(又称肩题、眉题。一般用来交代背景,说明原因,烘托气氛,解释意抄义等)、小标题(二级标题)等。标题的作用主要为概括内容、提示内容、导读作用,使读者在未读文本内容前对文章主旨有所了解。

一般说来, 文章标题有三种功能:信息功能 (总结文章的主要内容) 、美学功能 (使标题引人注目) 和祈使功能 (吸引讀者继续阅读全篇) 。

科普文本标题,信息传递功能自然很重要,如何用凝练的语句传递文本的主题是标题的关键。但向读者介绍读者并不了解的领域时,需要考虑读者是否能一下接受大量未知信息(如专业术语等)。若因标题过于专业,使读者看不懂进而失去阅读兴趣,则就无法达到科普文本的根本目的了。因此要避免科普文章标题专业性过强,冗长枯燥。

美学和祈使功能是相辅相成的,最终目的是感召。感召功能型文本用来感染读者,呼吁读者。我们正处在信息爆炸时代,读者往往难以集中注意力。近年来“标题党”成为了一种趋势,科普标题要展现出趣味性,吸引读者,但也不可过度修饰、胡乱修饰、华而不实,成为文不对题的“标题党”。

3.2信息论对科普翻译标题的指导

根据英国翻译理论家纽马克的文本类型理论,科普文体属于典型的信息型文本。科普文章的重点在于传达科学信息,与信息论传递信息的本质吻合。故而笔者认为可以用信息论指导科普翻译。

科普文章的受众具有以下特征,一、读者类型跨度较大;二、读者为非专业人士,缺少专业知识。笔者根据郭建中先生归纳的科普文本翻译的三大基本标准:(1)忠于原意,传达知识标准;(2)文从字顺,行文兼具文采;(3)通俗易懂,遣词造句符合习惯。

《すごい技術大百科》是一部科普作品,聚焦于日常生活中的技术、发明。分析此书特点,有以下四点:一、内容涵盖领域之广,涉及生活的方方面面,是一本杂学科学读本。二、篇幅短小,多运用小标题、图片。三、文字简洁、简单,但专有名词过多。四、语言过于平实,缺少趣味性。从信息论的角度,译者将结合《すごい技術大百科》的文本特点,通过统筹传输负载与信道容量之间的关系,使目的语保持原文本内容丰富,文字简洁、简单的同时,优化语言的趣味性与生动性。

(1)丰富信息容量 扩宽信道容量:

①隐义明示

例1:

【原文】アラゴの円板とは?

【译文1】所谓阿拉戈圆盘?

【译文2】阿拉戈圆盘是什么呢?

“とは”后省略了“なんですか”,这是因为日语“とは”就包含着“なんですか”的意思。从信息论角度来看,后半句的信息含量相较于“とは”几乎为零。但在中文中则必须完整叫后半句翻译出来,这是因为中文中的“是”所包含的信息量较少,必须增加冗余度,才可将日语原文完整的信息传递。

例2

【原文】潮の干満と遠心力

【译文1】潮水涨落与离心力

【译文2】潮汐与离心力的关系

直译得到的译文1,从文字上来看会觉得是分别介绍“潮の干満”和“遠心力”,但结合下文会发现这部分内容为揭示潮汐与离心力的关系,故将原句省略的部分补充完整“潮の干満と遠心力の関係”,将隐译明示得到译文2,扩充信息容量的同时,使原文准确的传递给读者。

②添加背景信息 (加注解)

例3

【原文】Suicaの動作

【译文1】西瓜卡的运作

【译文2】西瓜卡的运作(注:是日本一种可再充值、非接触式的智能卡(IC卡),兼有储值车票及电子钱包功能。)

该小标题是介绍西瓜卡作为FeliCa技术的代表,西瓜卡的运作图解。对于西瓜卡,源于读者并不陌生,既能乘车也能购物,可以说是日本国民家喻户晓的万能卡。但对于对日本并不了解的信宿们,西瓜卡是一个陌生的事物,也就是说中文读者的信道过窄,若译者不拓宽读者的信道,很有可能造成信息传递不准确的后果,即读者认为“西瓜卡”是一张购买西瓜的卡。通过给标题加注的处理得到译文2,扩宽读者的背景知识,使信息完整的传递给读者,进而提高了传输效率。

例4

【原文】AGC旭硝子「UVベール プレミアムクールオン」

【譯文1】AGC旭硝子“防紫外线汽车窗用玻璃”

【译文2】日本旭硝子集团开发的“防紫外线汽车窗用玻璃”

AGC旭硝子为日本著名的工业企业,对于日本读者来说可能耳熟能详,但对于中文读者却是一个完全未知的信息。故而笔者查询后添加背景信息“日本…集团”,扩充信息信道宽度,匹配信息容量,是信息准确传达给信宿,即使读者了解此标题正真的含义。

(2)删除无益冗余信息 提高传输效率:

奈达用蟒蛇吞山羊的例子解释这种将原文信息“拉长”的处理方式,蟒蛇无法将山羊直接吞下,需要将其挤压成细长的形状后才能吞下。同理,当原文信息传输负载过大时,译者只需要保持原文的“肉与骨,删除无用的冗余信息。

例5

【原文】世界初の自動販売機は②神殿の聖水

【译文1】世界上第一个自动贩卖机是神殿的圣水

【译文2】世界上第一个自动贩卖机①贩卖的是②神殿圣水

【译文3】世界上第一个自动贩卖机

例5的小标题若按照字面翻译则为译文1,很明显缺少结句的动词。但日语中有省略句子的部分结构的习惯,而中文中没有。笔者依据翻译行为理论的观点——翻译是嵌入在目的行为结构之中的翻译行为,也就是说,翻译是有明确的目的和意图的人类交际活动,要让目的语接收者接收到原语作者传达的信息,所以需要对文中亏损的信息进行补充完整“世界初の自動販売機は神殿の聖水を販売していた”,得到译文2。达到了标题传递内容的目的。

虽然原作者在标题上想较多的表达信息,也想通过“世界上第一个”这类的冲击性词句来吸引读者。然而翻译出的译文2,从信息论的角度来看,信息较满,已知信息过多,信道稍显拥挤;因此笔者这里将“②神殿の聖水”这种揭密性的信息删除,引发读者接下来的阅读兴趣,得到译文3,既能告诉读者这是介绍世界上第一个贩卖机的主题,又制造了悬念引发读者的兴趣。

例6

【原文】「濡れずに蒸れない」性質のゴアテックス

【译文1】防水透气性质的戈尔特斯面料

【译文2】防水透气的戈尔特斯面料

原文将“濡れずに蒸れない”与“性質”为同位语,翻译得到译文1。在中文语境中,“防水透气”就包含“性质”的含义,“性质”属于无益的冗余信息。故不需要重复表达,而造成信道拥挤。笔者将冗余信息删除得到译文2.

例7

【原文】便器に設けられた「トラップ」

【译文1】被设计到座便器上的“防逆流装置”

【译文2】马桶中的防逆流装置

将原文直译得到译文1,“被设计到座便器上”省略动词为“座便器上”,这里将动词省略并没有使原文的意思缺失,反而使标题更加凝练。为了使传输通道通顺或传输效率提高,笔者选择将该动词省略不译得到译文2。

(3)转变表达方式 优化信息承载:

①变陈述句为疑问句

例6

【原文】色鉛筆が消しゴムで消えない理由

【译文1】彩色铅笔用橡皮擦不掉的原因

【译文2】为什么彩色铅笔用橡皮擦不掉?

例7

【原文】タワークレーンのクライミング

【译文1】塔吊的爬升

【译文2】塔吊是如何架高的?

例6、例7若是直译,以陈述句表达则过于平淡直白,无法吸引读者进而引发读者的读者兴趣。为使传输效率最优化,匹配读者的信道容量,在原文信息量未缺失的情况下,使读者以最优的方式接受信息,笔者将陈述句转变为疑问句。

②突出重点使用象征手法。

例8

【原文】①自動運転には②ソフトウェアが③重要