论二元联结词“析舍”“合舍”的自然语言表达

2020-11-23王超平

王超平

(贵州民族大学文学院,贵州 贵阳 550025)

一、引言

1.语言的产生与分类

20世纪50至70年代,美国心理生物学家斯佩里(Roger Wolcott Sperry)与他的学生们通过切除人脑中连接左右两个脑半球的胼胝体,对左右脑进行不同功能的实验,即裂脑人实验(The Split In Man),发现了人的大脑的左右两个脑半球同时具有不同的意识,甚至左右两个脑半球存在着对立的情况,但二者也能和平相处。也就是说,大脑为了确保自己的工作顺利进行,给左脑半球安排了一些任务,给右脑半球又安排了一些不同于左脑半球的其他任务。[1]330左脑,又称为“语言脑”、“意识脑”、“逻辑脑”等,主要负责语言、理解、记忆、书写、判断、推理等,具有分析性、连续性的思维特征;右脑,又称为“综合脑”、“潜意识脑”、“创造脑”等,主要负责直觉、想象、情感、身体协调、空间形象记忆等,具有直觉性、跳跃性、无序性的思维特征。[1]331麦克尼利奇发现,为了生存,人类要进行捕食,进食时产生的咀嚼、吮吸、舔舐等一系列动作,使语言得以产生。他指出:人类在进食时产生的一系列动作(如咀嚼、吮吸、舔舐),引发了语言的产生。[1]334换言之,人类的语言就是从由左脑控制的捕食基本功能中逐渐进化而来,语言起源于左右脑的分工,并与大脑同时进化。[1]332

20世纪初,美国逻辑学家、哲学家皮尔士(C.S.Peirce)深受哲学家洛克(John Locke)思想的启发创立了符号学(semiotics),将逻辑学、哲学、符号学紧密结合在一起,更为关键的是,将其与认知研究相结合。[1]338皮尔士(C.S.Peirce)认为符号学就是研究有关符号的各种形式;符号学把相互作用的索引、可感知性质的外观、用于记录语言的标记、人为创造的标记、符号记号等看做研究对象。[1]338皮尔士把记号的标志(index)、象征(icon)、符号(symbol)三种表现形式做了原则的区分;基本奠定了指导语言学、符号学研究的理论框架,对语形学(syntax)、语义学(semantics)、语用学(pragmatics)的研究不会超出这个理论范围。[1]338美国人类学家特伦斯·威廉·迪肯(Terrence WilliamDeacon)致力于研究皮尔士的思想和符号学,在《符号物种:语言与脑的双重进化》中将语言比喻成“寄生物”,将大脑比喻成“宿主”。语言与大脑的关系就类似于寄生物和宿主的关系。大脑这一宿主使语言的结构得以寄存。他说,语言是一种符号思维,这种符号思维实现了语言与脑的双重进化。符号能力造就了人类。[1]336,337

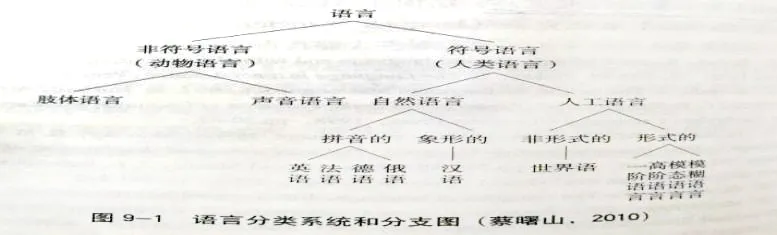

语言是一种符号,人类是能用语言符号的高级动物。蔡曙山教授(2010)把世界上的语言分为两大类。一类是非符号语言,一类是符号语言。动物发出的声音语言、做出的肢体语言就属于非符号语言。当然人类语言中也包含声音语言、肢体语言等非符号语言。人类语言又是一种符号语言,分为自然语言和人工语言。从宇宙大爆炸开始,到出现地球,出现自然,再到人类的产生,然后再经过人类的漫长进化,自然语言得以产生。自然语言是人们约定俗成,在自然群体中流通的语言。自然语言又分为表音语言和表意语言。人工语言即人类自己创造出来的,为了达到某个特定的目标而设定的语言。人工语言又可以分为非形式语言(如:世界语)和形式语言(如:现代逻辑使用的一阶语言、高阶语言等)。[2]3具体见下图(图1)蔡曙山教授(2016)的语言分类。[1]334

图1 现代逻辑使用的一阶语言、高阶语言

2.命题联结词的自然语言表达

形式语言是一种人工语言,可用于形式推理和语言分析。[2]5形式语言的创立需要有语言材料作为支撑,命题和联结词即形式语言的语言材料,它来源于人们的日常生活。我们用命题和联结词把生活中的简单语句抽象出来。简单语句具有以下三个特征:基本的语言单位、有完整意义、能表达判断。命题在于陈述事实,只研究语句的形式,只关注语句的真假情况,不关注语句的内容。①我们给出例1、例2且两个例子中的四个肢命题都为真,大家判断以下语句的真假情况。

例1 如果明天下雨,我就带把伞。

例2 如果太阳从东边出来,小丽则是大学生。

以上两个例子,相信大部分人都会判断例1是真的,例2是假的。例1为真是毋庸置疑的,因为下雨要淋湿,当然要带伞啊。例2中,“太阳从东边出来”与“小丽是大学生”,大家可能会觉得二者之间并没有必然联系,所以是假的。为什么呢?因为人们是用自己的日常生活经验来进行判断的。但事实是,例1和例2都是真的。请记住,我们关注的是语言的形式,不要将日常生活经验掺杂进来。

例1和例2中的“如果……就”“如果……则是”就是衔接语句之间的逻辑关系的联结词。在形式逻辑中,我们不考虑命题之间的意义关联,只关注它们的形式。抽象出来的命题叫做命题变元,用p,q,r,s,t……等表示。被联结的各命题叫做肢命题,且肢命题之间只有真和假的联系,只考虑真值情况。形式逻辑中最常用的逻辑联结词有五个,即:¬、∨、∧、→、↔。这些逻辑联结词用日常语言来表达,即:“非”“或”、“且”“若,则”“等值于”。[3]6“非”是一元联结词,“或”“且”“若,则”“等值于”是二元联结词。我们可以将自然语言中的表达与逻辑表达式对应起来。例如:自然语言“非人类”可以用逻辑形式表达为“¬p”;“唱歌或跳舞”表达为“p∨q”;“唱歌且跳舞”表达为“p∧q”;“天下雨,地则湿”表达为“p→q”;“数字2是偶数”表达为“p↔q”。

1913年,逻辑学家谢孚(H.M.Sheffer)定义了“析舍”和“合舍”这两个二元联接词。①

析舍“↓”就是“析取的否定”,相当于日常语言中的“既非p也非q”或者“并非p或q”。析舍“↓”的,逻辑表达式为:p↓q= ¬(p∨q)=¬p∧¬q

合舍“|”就是“合取的否定”,相当于日常语言中的“非p或者非q”或者“并非p且q”。

合舍“|”的逻辑表达式为:p|q= ¬(p∧q)= ¬p∨¬q

析舍用自然语言表达有这样三个式子:“小明是中学生析舍小明是团员”、“并非小明是中学生或小明是团员”、“小明既不是中学生也不是团员”。合舍用自然语言表达有这样三个式子:“小明是中学生合舍小明是团员”“并非小明是中学生且小明是团员”“小明不是中学生或者小明不是团员”。我们可以看到,不管是析舍还是合舍,用自然语言表达出来都比较冗长复杂。而像“非”“或”“且”、“若,则”“等值于”这类逻辑联结词的自然语言表达都比较简明清晰,可以单说。为什么二元联结词“析舍”“合舍”没有进化出对应的可以单说的自然语言表达呢?

本文将从卡尼曼的两个系统以及人类认知的五层级中探寻答案,希望可以为上述问题找到一个合理的解释。

二、卡尼曼的两个系统

1.“系统1”“系统 2”是什么?

心理学家理查德·韦斯特(Richard West)和基思·斯坦诺维奇(KeithStanovich)发现大脑有时候是自我调控,在无意识中运转高速,不用特别费力气;有时候则要与人们的主观体验,如选择、专注、行为等发生联系,需要特别注意、花费脑力。[3]4,5

比如让人们做以下两个例子中的动作:

例3 朗读公交车身的大字

例4 做六级英语听力

很明显,例3中的动作对于人们来说丝毫不费力气,简直是轻而易举,此时的大脑活动是完全无意识的。例4中的动作相较于例3中的动作而言,则更需要人们的注意力。如果你还没准备好或者注意力不集中,那么你将无法完成该动作,或者完成得很糟糕。例3中的动作主要由系统1运行,例4中的动作则主要由系统2运行。

卡尼曼(D·Kahneman)通过一系列心理学实验,继续深入阐释这两个系统。他认为,系统1和系统2不是两个孤立的系统,而是两个相互关联的系统。系统1和系统2能相互影响,系统1对初始印象和感觉反应迅速,系统2则是在此基础上进行深入思考并做出行为抉择;系统1中诱发的联想与随性的冲动会在诱发系统2运作的环境条件下受到抑制。我们的思维速度时快时慢,系统1和系统2交互运行。如果我们经常刻意训练(如控制注意力、强化记忆力等)自己的系统2中的某种能力,那么我们可以把这种能力转化为系统1的能力。这种能力知识储存在我们的大脑中,不必刻意也不用努力就可以随意存取。[4]6例如在这样一种情境中:小丽在安静工作时,突然传来几声尖叫。她需要做的是确定突然出现的声源。在此种情况下,小丽会先确定声源的位置,这主要由系统1控制;随即,她产生了有意识的注意力,这就由系统2控制。这表明系统1和系统2都可以控制注意力。[3]6但每个人的注意力都是有限的,同时做几件事是困难的。当对某件事过于集中时,大脑就会自动屏蔽其他事。[3]8

系统2并不是长期处于警觉状态。只要我们清醒,大脑中的系统1就开始自主启动,系统2部分功能启动。[3]8一般情况下,只要系统1不发出求救信号,系统2就不会被完全激活。[3]9在系统1运行无阻的情况下,它向系统2传送印象、直觉等信息;但是当系统1运行受阻,无法给出解决方案时,系统2就会被激活。比如:当我们说“桌子会走路”时,此时的“桌子”违背了系统1所设定的关于世界中的一般规律,解决不了这个问题。它就会向系统2求救,系统2就会对其予以关注。系统1存在思维定势。正确的思维定势使得系统1准确快速做出反应,错误的思维定势则会使系统1犯系统性的错误。比如:我们问“打火机能点燃火柴吗?”,一般情况下,打火机能点燃火柴;但是当打火机没有机油时或者火柴处于湿润状态时,打火机就不能点燃火柴。系统1和系统2之间高效的分工使得我们能付出最小的代价把事情做到最好。[3]9

2.直观的思维

我们的思维是直观的,往往会产生认知错觉。我们先来看下面两幅图。

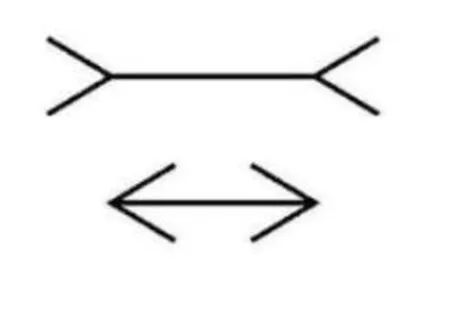

图2 箭形错觉

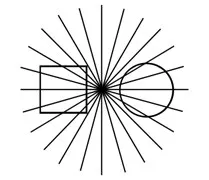

图3 奥尔比逊错觉

图2 是这样一种情况:画上下两条平行的长度相等的线段,第一条的两端用英文括符向外扩展,第二条则相反。画好这样两条线段后,向别人展示,在别人的眼中,第一条线段始终比第二条长。这就叫做缪勒莱耶错觉(Muller's illusion),也称为箭形错觉。[4]

图3 是这样一种情况:先布置一个背景,在上面画多个同心圆,画所有同心圆的对角线交于一点且这点与圆心重合。此时,把不同形状的几何图形放在此背景上。那么,你会惊奇地发现,这些几何图形都发生了变形。这就是美国心理学家奥尔比逊提出的形状错觉,也称为奥尔比逊错觉(Orbison illusion)。[5]

对于这两幅图,即使我们拿直尺去测量图2中的两条线段,去比照正方形靠近圆心的那条边,结果是两条线段长度相等,正方形靠近圆心的那条边也是垂直的。我们还是会不由自主地认为两条线段不一样长,正方形是歪曲的。卡尼曼说,我们不能控制自己不产生这种直观感受,因为我们的系统1正在发挥巨大作用,由此这种直观思维带来的错误无人难免。[3]12此时,系统2可能对系统1产生的错误成见毫无知觉,即使系统2察觉到了,也需要采取强有力的调控配合积极的运作才能避免。[3]12

卡尼曼对“系统1”“系统2”做出这样的说明:这两个系统并不是位于大脑中的某个位置,也不是固定的实体,而是大脑的机能。它们看不见,摸不着,但是却影响着我们处理各种各样的事情。至于这两个系统的命名,卡尼曼本可以命名为“自主系统”、“耗力系统”,这样命名更能反映两个系统的特征。但是,他却将其命名为“系统1”“系统2”。为什么呢?卡尼曼指出,说出“自主系统”、“耗力系统”这两个名称需要比说出“系统1”“系统2”这两个名称花费更长的时间。大脑工作时需要短时记忆,花费时间短,换言之,说出某一事物的时长与大脑反映这一事物的时长成正比。[3]14“大脑的工作记忆如果被任何事物占用了,其思考能力就会被削弱。”[3]14后来,有的学者把这两个系统称为“快思维”“慢思维”,有的学者则称其为“快道”“慢道”。[6]

三、认知科学的五层级理论

1.认知科学的产生

20世纪50年代可以称得上是人类文明的轴心时代。这个时代发生了许多改变人类命运的大事件,许多学科(如计算机科学与技术、神经科学、语言学、心理学、哲学等)开展了学科革命,如:第一台计算机的发明、DNA双螺旋结构的发现、乔姆斯基的语言学革命、行为主义心理学的认知转向、语言哲学和心智哲学的发展,等等。但是这些大事件都有同一个核心,即它们都只指向Mind,即人类的心智。20世纪70年代,斯隆基金投入到新学科建设中,即神经科学、心理学、语言学、计算机科学、人类学、哲学六大学科被整合在一起,产生了认知科学。[7]138通过创办学术期刊、论述研究方法、成立认知科学协会三件大事,认知科学正式建立了。蔡曙山教授(2009)对“认知”和“认知科学”两个概念做出了如下定义:认知(cognition)就是从脑和神经系统产生心智(mind)的过程;研究心智和认知原理的科学就是认知科学(cognitive science)。[9]26

2.认知科学的新框架——人类认知的五层级

神经科学、心理学、语言学、计算机科学、人类学、哲学六大学科加上后来进入这一框架的教育学被公认为认知科学的学科结构。[10]85但蔡曙山教授(2015)认为,这个“6+1”的学科结构如果不能将人脑中的认知过程和结构剖析于众,就不能让大家更清楚地了解、运用这门学科。同时,这个学科结构是否能展示清楚认知过程、研究的科学对象和学科发展之间的关系,他对这一点也是存疑的。基于以上问题,蔡曙山教授(2015)将认知科学公认的学科结构推翻了,重新建构了能够反映人类头脑的认知过程的人类认知五层级理论。而且这个理论不是按照以前的学科标准划分的,蔡老师打破了学科标准的界限,将认知科学按科学标准来划分,以问题为导向,建立了人类的认知五层级理论。蔡曙山教授(2015)从神经、心理、语言、思维、文化五个层面把人类认知的五层级理论按认知顺序进行排列,即神经层级的认知(神经认知)、心理层级的认知(心理认知)、语言层级的认知(语言认知)、思维层级的认知(思维认知)、文化层级的认知(文化认知)。[8]5,6由此,他态度坚决地说,人类的认知一定而且只能也是必须被这五个层级所涵盖,这五个层级包含了所有认知科学研究的对象,认知科学研究的对象不可能超出这个框架之外![8]7

蔡老师将人类认知分为低阶认知和高阶认知:低阶认知包括神经认知、心理认知;高阶认知包括语言认知、思维认知、文化认知。[8]6低级动物(非人类动物)只有低阶认知,而人类特别拥有高阶认知,这也是人与动物的区别。下面将老师的认知五层级图(图4)放上来,以便大家更能清楚地看到人类五层级的划分。[8]6

图4 人类认知

人类的心智进化方向是从低阶认知到高阶认知的,即从神经认知到心理认知到语言认知到思维认知到文化认知。[8]6从低层级到高层级的每一层级的认知都是连续的。在人类的整个认知里,从低阶认知转入高阶认知的关键节点在于语言层级的认知。它不仅是整个认知的核心,也是高阶认知的起点。从语言认知开始,动物就不再加入,或者说,动物没有高阶认知。正是语言认知使人成其为人。动物的语言不能表达概念,就不能产生思维,所以动物永远只是动物。底下每一层级的认知始终是向上一层级认知迈进的基础,并且下面层级的认知对上一层级的认知起决定作用。上面层级的认知则包含了下面层级的认知,并对下面层级的认知产生影响。每一层级的认知都是一种认知方式,都蕴涵着人们的一种认知能力。[8]85语言和思维的关系一直是学界争论不休的问题,现在依据蔡曙山老师的人类认知的五层级理论,可以确定语言和思维的关系,即语言决定思维,思维影响语言。[7]138蔡老师也回答了语言和思维的先后问题,即语言比思维略先产生,语言产生的同时就产生了思维。

关于认知科学的研究对象,蔡老师分别列举了各认知层级的研究对象。神经层级主要研究左右脑的分工;心理层级主要研究人的感觉、知觉、表象,感知觉的加工需要注意,表象的加工则需要记忆;语言层级主要研究符号的三分框架,即语形加工、语义加工、语用加工;思维层级主要研究概念、判断、推理;文化层级主要研究科学、哲学、宗教。[8]9,10,12,14,16所以他才会说,有这个认知五层级框架就够了,因为五层级已经包括了所有学科要研究的对象了,清清楚楚、一目了然。

关于认知科学的发现,是约翰逊和莱考夫在《体验哲学:涉身心智及其对西方思想的挑战》一书里提出的。[9]27认知科学发现,我们的心智是与我们的亲身体验分不开的;我们在思维时通常是无意识的,我们通常不假思索地回答别人提出的问题;我们提出的抽象概念通常会使用隐喻,以便我们自身更好地理解该概念。[9]27

四、结论

综上所述,笔者认为,自然语言中没有进化出与析舍“↓”、合舍“|”的联结词,主要原因在于以下五点:

第一,析舍“↓”、合舍“|”的思维表达式过长过复杂了。人们从嘴里说出自然语言,声音随即而逝。而大脑的工作记忆有限,难以在短时间内记住如此复杂的思维表达式;第二,由于析舍“↓”、合舍“|”的思维表达式过长过复杂,表现的思维形式不直观,而我们的大脑更倾向于直观的思维;第三,我们认识事物是从单一感官开始的,是从感性认识通过实践慢慢上升到理性认识的。而谢孚(H.M.Shef⁃fer)在创造析舍“↓”、合舍“|”这两个联接词时,应当希望它不仅能在书面语中呈现,也能在口语中呈现。我们在日常交流的极短时间内,要说出析舍“↓”、合舍“|”的自然语言表达,并能让对方迅速理解我们的意思是困难的;第四,我们在思维时,大脑中有两个系统在工作,即“系统1”“系统2”。经研究证明,一般情况下,我们在思考问题时,“系统1”起主导作用。析舍“↓”、合舍“|”的思维表达式过长过复杂,占用了大脑的大量工作记忆,从而削弱了我们的思考能力。[3]14而且,我们的注意力也是有限的,在记住如此长的思维表达式的同时,又要理解长的思维表达式,并不是一件容易的事。第五,认知科学的三大发现使我们意识到:当我们在思考问题时,常常是无意识在起作用,而且与我们的日常经验相结合。因此,过长过复杂的思维表达式析舍“↓”、合舍“|”不符合人类大脑的工作机制。第六,根据人类认知的五层级理论,我们知道语言对思维起着决定性作用。如果交流时连对方说什么都没搞懂,如何能思维呢?过长过复杂的思维表达式不能使人长时间地集中注意力,那么这场交流也就无法进行,我们也就无法理解语句的含义。

注释:

①蔡署子.现代逻辑与形式化方法—2018年春季仲义,第6.14页。