布依语“鼠”义词的方言地理学研究

2020-11-23周国炎王跃杭

周国炎,王跃杭

(中央民族大学 a.中国少数民族语言研究院,b.中国少数民族语言文学学院,北京 100081)

在语言研究中,核心词的研究在语言对比、语言亲疏远近的探讨上具有重要地位。斯瓦迪士200“核心词”中没有“鼠”这个词,但我们必须认识到,其所列核心词是基于印欧语系拟定的。郑张尚芳先生提出的华澳语系假说,其中的《华澳语言比较三百核心词表》,把“鼠”一词作为汉语、藏缅语、侗台语、苗瑶语、南亚语和南岛语对比研究的关键核心词之一。[1]可见,“鼠”一词在亚洲语言研究中具有重要地位。就该词而言,邢公畹、金理新等都对侗台语中的“鼠”进行过较为细致的探讨。[2][3]

布依族是主要分布于我国西南部贵州、云南、四川等省的少数民族,其中以贵州省的布依族人口最多,主要聚居在黔南和黔西南两个布依族苗族自治州以及贵阳市、安顺市、六盘水市的一些县区。民族语言为布依语,汉藏语系壮侗语族壮傣语支,与壮语有密切的亲属关系,通用汉文。布依语方言土语方面的研究仍主要集中在语音层面的对比上,而词汇的方言变异研究鲜有涉及,这与人们传统观念中的布依语方言差异较小不无关系。本文以各地布依语中“鼠”一词作为研究对象,旨在探讨该词在各地布依语中的语音、词形差异及其地理分布特征,并通过与同语支亲属语言进行对比,分析这种差异的成因及其发展演变途径。这将有助于布依语,乃至整个侗台语族语言词汇方言变异、语言发展演变以及语言间的相互接触和影响的研究。本文研究材料来自91个布依语方音点①,分布在布依语3个土语区域,其中黔南土语49个点,黔中土语20个点,黔西土语22个点。

一、布依语“鼠”的语音形式及其分布

“鼠”俗称“耗子”,是啮齿目鼠科动物的统称。“鼠”字,书母、鱼部。《说文》:“鼠,穴虫之总名也,象形。”在我国,居民点附近常见的老鼠主要为家鼠、田鼠和仓鼠。作为现存最古老的哺乳动物之一,老鼠与人类历史发展关系密切。在生产力低下的古代社会,老鼠被当作食物之一。从人类历史发展上看,人类语言中“鼠”的名称也是早期固有的,其在同一种语言内部应具有较大的一致性,这种一致性甚至体现在有共同来源的语支或语族中。

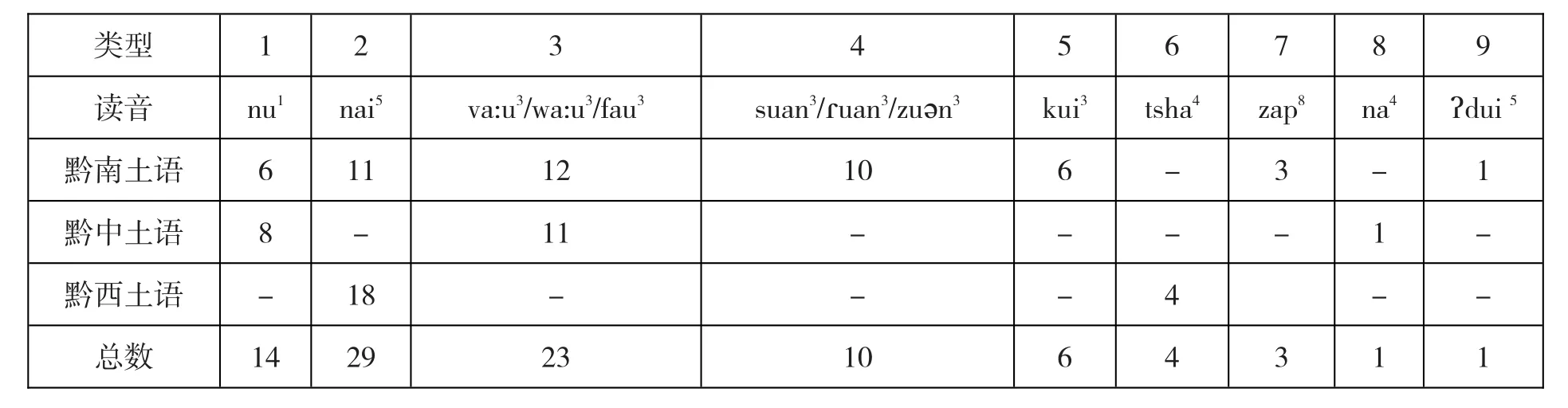

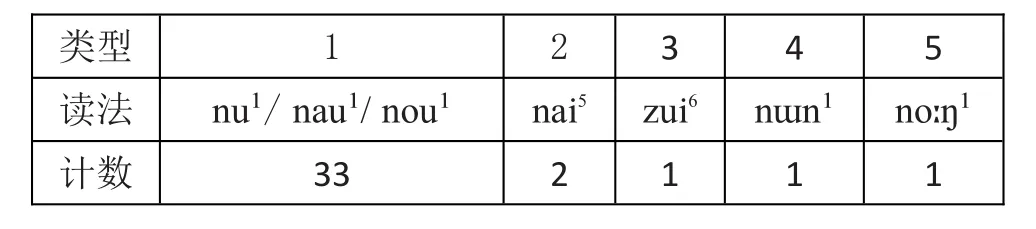

在不同的布依语土语中,“鼠”的语音形式各地不尽相同。笔者对搜集到的91个方言点的“鼠”一词进行分类整理,各土语主要有表1所示的9种不同类型:

表1 各地布依语“鼠”的语音形式②

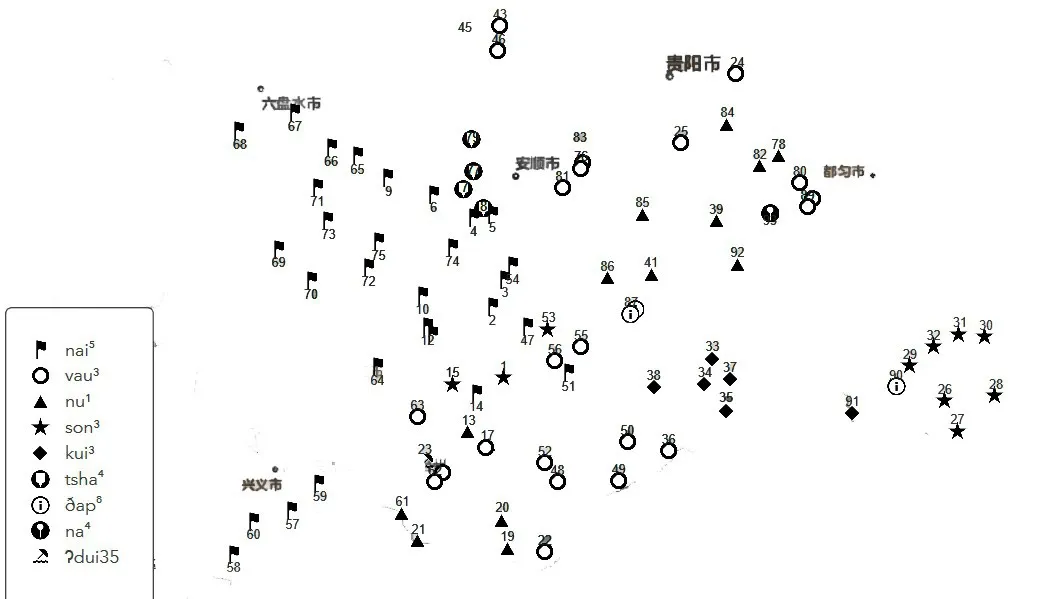

表1 中,布依语“鼠”在黔南土语、黔中土语、黔西土语的各种读音的地理分布情况如图1所示:

图1 “鼠”的各种读音在布依语中的地理分布情况③

从表1和图1可知:

类型1“nu1”读法较为统一,辅音元音无明显变化,调查点中只有平塘大塘平坡村(黔中土语)的读音元音较长,更接近于nuə35读法。从土语的分布情况看,该读法只分布在黔南土语(8个调查点)和黔中土语(6个调查点),黔西土语未发现该读法。从地理分布特征上来看,该词的地域性特征明显,只集中分布在2个区域:一是黔南土语中的册亨、安龙、贞丰一带;另一区域是黔中土语的长顺、惠水、平塘、龙里、贵定等接壤地区,其他县市并无分布。

类型2“nai5”内部很一致,各地语音无明显变化,都读作nai5。从土语的分布情况看,主要集中分布在黔西土语(18个调查点)和靠近黔西土语的黔南土语西部地区(11个调查点),这些地区是布依族聚居区的西端。黔南土语的中东部,黔中土语都没有发现该类型。

类型3“va:u3”主要分布在黔南土语(12个调查点)和黔中土语(11个调查点),因各土语擦音声母清浊分化情况不同,绝大部分都读作va:u3/wa:u3,只有黔西土语的个别调查点读作fau3。

类型4“suan4”都分布在黔南土语区(10个调查点)的东、西2个片区:一是东部的荔波、三都一带,属布依语第一土语的第三片区;另一个是西部的镇宁、贞丰、望谟3个县接壤地区的几个乡镇。

类型5“kui3”目前仅发现分布于黔南土语中、东部地区的罗甸和独山一带(6个调查点),有明显的地域性分布特征。

类型6“tsha4”出现的调查点比较少,仅黔西土语中镇宁北部的丁旗、双龙山及其毗邻的普定马官、定南4调查点有该读法,地域性特征明显,其他调查点暂未发现该语音形式。

类型7“zap8”较特殊,《布依语调查报告》(1959)中的40个调查点均无该语音形式。[4]本次调查的91个点中,也只有惠水打引、长顺敦操和独山董岭3个点为该形式。打引和敦操距离较近,独山董岭与这两个点相隔较远。

类型8“na4”和类型9“ʔdui5”在91个调查点中各自都只有1个点。类型8“na4”出现在黔中土语区的平塘掌布,《布依语调查报告》中也仅有“平塘凯酉”和“清镇西南”为该读法。类型9“ʔdui5”出现在黔南土语区的安龙平乐。

综上所述,布依语“鼠”义词虽然在各地布依语中表现形式多样,各种类型互相交错分布,但其分布特征也具有一定的规律性。黔西土语只存在类型2和少量类型6;黔中土语只存在类型1、类型3和1个点的类型8;黔南土语由于范围较广,“鼠”的类型相对比较复杂,存在7种不同的语音形式,只缺少类型6和类型8,但不同类型的地域分布特征也比较明显。

二、布依语“鼠”义词与同语支语言及接触语的关系

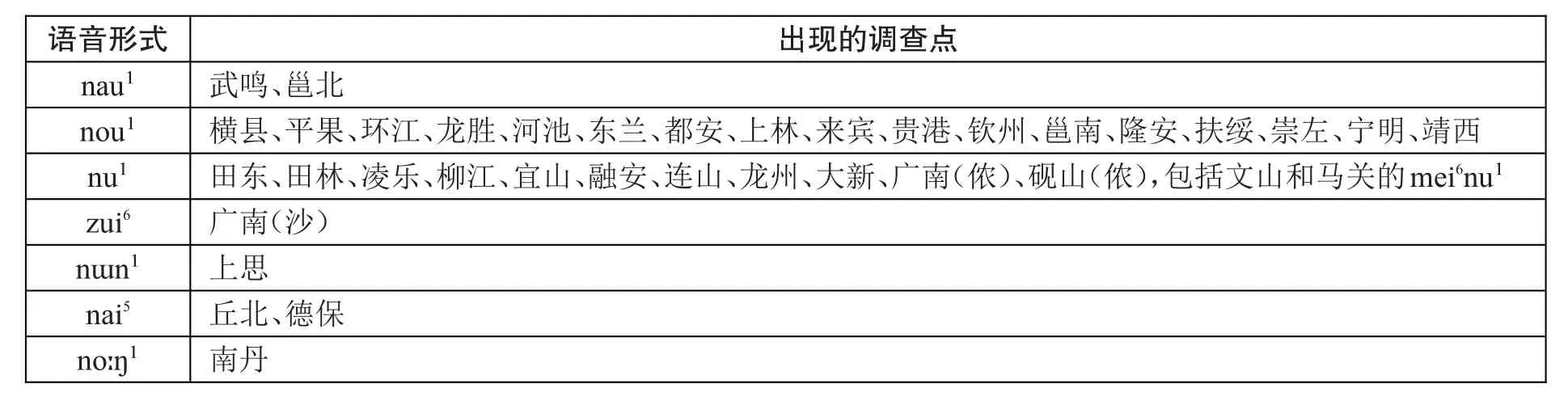

为了更好地对布依语内部不同调查点“鼠”的语音形式及地理分布特征进行阐释,我们用与布依语同属侗台语族台语支壮语和傣语的“鼠”进行对比分析,以便对该词的地域变异有更深的认识和了解。“鼠”一词在壮语中的形式如表2所示:

表2 壮语各调查点“鼠”义词的语音形式[5]

在表2中,nu1、nou1和nau1的声母和声调完全相同,仅韵母不同,可看作同一语音形式的地域变体,其他4种形式语音上差异都比较大,是不同的语音形式,因此,我们可以把“鼠”一词在壮语方言38个点中的读法分为表3所示5种类型:

表3 壮语“鼠”义词的类型

通过表3可以看出,在壮语的“鼠”义词中,nu1及其变体在38个调查点中共分布在33个点,其中nou1的分布范围最广,该类型与布依语的类型1语音形式相近。只有广南(沙)的“zui6”和丘北、德保的“nai5”与该类型来源不同。从地理上看,丘北、德保位于壮语区的西端,而布依语中类型2“nai5”主要分布黔西土语和黔南土语的西部,也是处于布依语区的西端。可见,“nai5”读法无论是在布依语还是壮语中,都处在语言区的边缘地带。

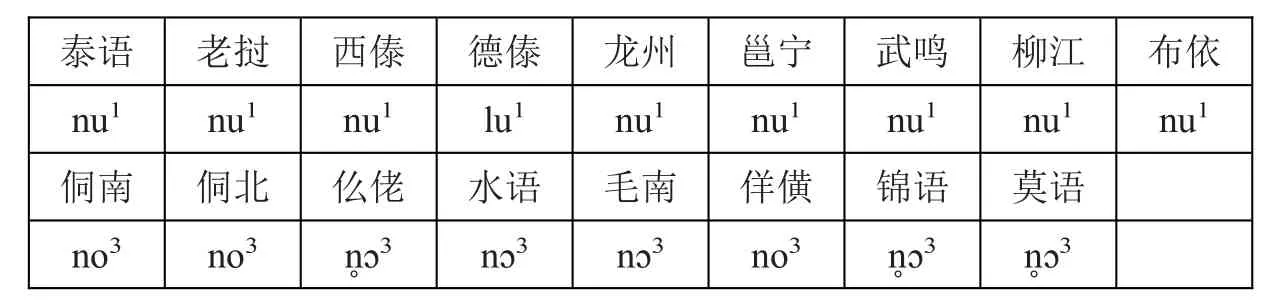

此外,值得我们深思的是,壮语的分布面积远大于布依语,南北方言的差异也比较大,各方言之下还划分为多个土语;而布依语内部较为统一,没有方言的区分,但“鼠”义词在壮语各方言土语的一致性却远大于布依语内部的情况,这是很值得深入探讨的问题。除了壮语,与布依语亲缘关系最近的还有傣语。“鼠”义词在傣语中的方音情况如表4所示:

我们可以清楚地看到,傣语9个调查点中的“鼠”都具有较高的一致性,都是“nu1”及其语音变体,没有其他来源形式,与布依语和壮语的类型1来源一致。同样,傣语分为4大方言,各大方言之间有不同层次的语音和词汇上的差异[6],但“鼠”在其中的表现却极为一致,其一致性远大于没有方言差异、内部更为统一的布依语。

通过与壮语方言和傣语进行对比分析发现,布依语“鼠”在各地方音中表现得更加复杂,对于这种差异,我们认为有两种可能,一是受到语言接触和影响的作用,布依语可能从邻近的其他语言中吸收了“鼠”一词;另一种是布依族社会文化变迁所导致的布依语内部自身结构的变化发展所致。

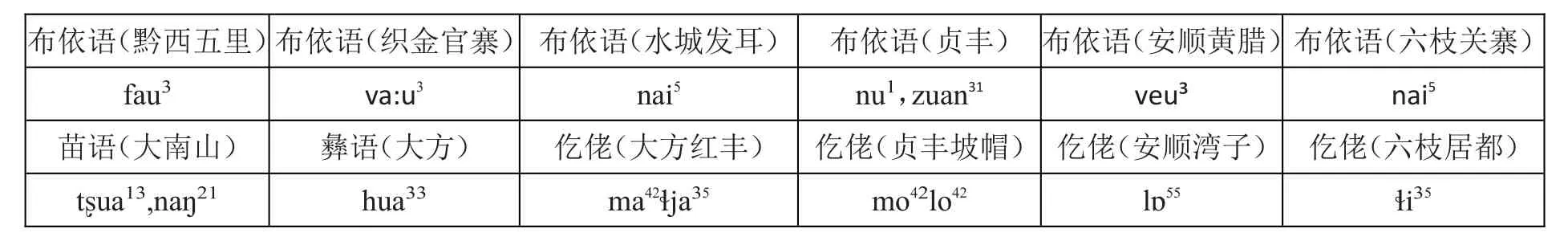

我们首先从语言接触与影响的角度来探讨。从地理区位来看,布依语主要分布在贵州南部和西南部,除了较近的亲属语言壮语、毛南语、莫话和水语以外,与布依语交错分布且接触频繁的语言主要有同属于汉藏语系的苗语、瑶语(布努语)、彝语以及虽同属侗台语族,但关系较远的仡佬语。试比较布依语与这些接触语言的“鼠”,结果如表5所示:

表5 布依语“鼠”的读音与接触语言的对比[7]

苗语(大南山)、彝语(大方)、仡佬语的“鼠”各不相同,仡佬语内部方言虽有差异,但来源应当相同。一般说来,借词借入都有其语音理据性,也就是说借词在借入语和目标语之间应当语音相同或相近。用与上述语言(方言)邻近的布依语各地土语点与之比较,我们发现,布依语的“va:u3/fau3/veu3”、“nai5”、“nu1”、“zuan31”等多种类型,包括分布在其他地区的“kui3”、“tsha4”、“na4”、“ʔdui5”,无论何种类型,其语音形式与上述语言和方言都没有明显的对应关系。因此,我们可以基本确定,布依语内部“鼠”义词的差异并非由于与苗语、彝语、仡佬语等接触导致的。

三、布依语各类型“鼠”义词来源

布依语内部多种“鼠”义词的来源及其产生机制可能是由于布依族社会文化变迁导致的。

1.类型1的来源

该类型的语音形式nu1与同语支亲属语言,甚至整个侗台语族(黎语除外)语音形式都比较一致。侗台语各语言中的“鼠”如下表6所示:

表6 侗台语族语言中的“鼠”义词[8]

李方桂先生[9]的《比较台语手册》将原始台语中该词的辅音构拟*hn,元音为*uu,金理新[3]337先生构拟的侗台语共同形式为*q-nu~*q-nuʔ,其中台语支是前一种形式,侗水语支是后一种形式。在来源上,邢公畹[2]334先生用汉语的“鼠”来与该读法对应:广州话*sy3<ɕjwo<sthjaɡ,认为古汉语的不送气*t-可以和台语的*hn对应。

不过,值得说明的是,虽然该读法在侗台语分布中一致性很大,但在布依语91个调查点中,该读法只有14个点,并不是布依语中最普遍的读法。此外,从地理分布上看,nu1分布也并不广泛,地域限制明显。

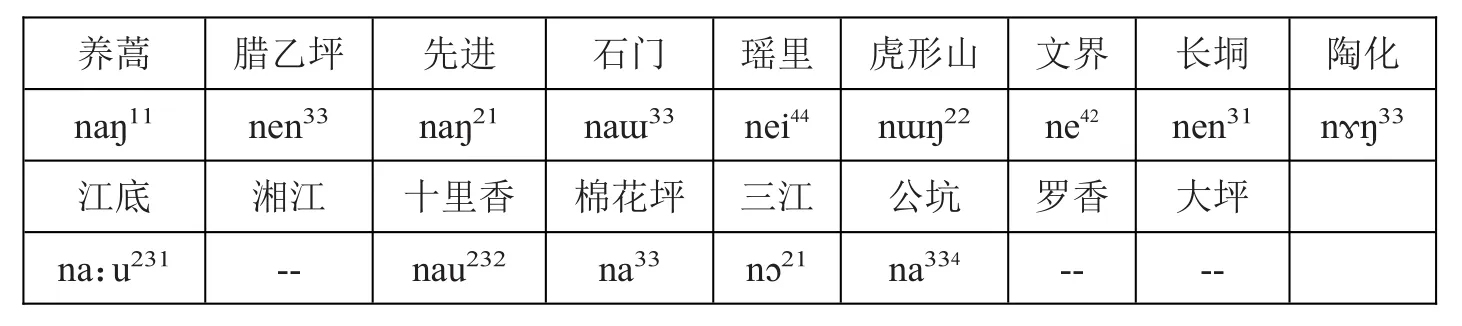

通过在侗台语内部进行的比较可知,类型1与语族内部其他亲属语言有着密切的语源关系。而侗台语的“鼠”与其他语族的“鼠”关系如何?金理新通过苗瑶语族内部各语言的比较(词汇对照表附文后),为苗瑶语“鼠”一词构拟的共同形式为*na:u<*nu:,这与原始侗台语的“鼠”的语音形式*q-nu~*q-nuʔ极为相似。[3]337-338金认为侗台语跟苗瑶语“鼠”一词有共同的来源。此外,金根据藏缅语族各语支语词对比,构拟原始藏缅语的“鼠”有藏语型的为*b-yu,缅语型的为*ɡ-ʀak,又由于台湾南岛语内部的“鼠”彼此一致性极差,提出侗台语、苗瑶语跟藏缅语、汉语的“鼠”不同,也跟南岛语的“鼠”无关的观点。可见,布依语表示“鼠”义的“nu1”读法来源应较古老。

表7 苗瑶语族“鼠”义词的内部比较

2.类型2的来源

“nai5”这一语音形式在调查点中出现最多,主要分布在黔西土语区和黔南土语的西部地区。在黔西土语区中,除了镇宁、普定的4个调查点为tsha4以外,其他各调查点都无一例外地读成“nai5”,这个语音形式与壮语北部方言的丘北、德保一致,但在壮语南部方言、傣语各个调查点中并未找到相应读法,这说明用“nai5”来表示“鼠”,是原始布依语和壮语北部方言从台语支分化出去后才产生的。从地理位置上看,出现在壮语北部方言的西部的“nai5”也出现在布依语的西部边缘地带,这也符合壮傣民族向西向北迁移的历史过程。

3.类型3的来源

va:u3这一语音形式在布依语中分布范围较广,黔南土语的西南部和广大的黔中土语地区均有分布,该形式通常与nu3在分布区域上同现,即同一个地区不同小片区往往同时使用“va:u2”和“nu1”两种形式来表示“鼠”。

关于va:u3的来源,目前尚未发现相关论述。在布依语中,“蝙蝠”va:u2与“鼠”va:u3的读音只是声调上的差异,“蝙蝠”在西南地区的汉语中被称为“盐鼠”,因此,在部分布依族地区,人们可能将“鼠”与“蝙蝠”(盐鼠)视为同类,于是,在布依语中出现了通过语音交替形式,在va:u2“蝙蝠”的基础上构成一个新词va:u3来表示“鼠”,该词最初可能特指某一类“鼠”,后演变为指所有的“鼠”。从该形式与类型1:nu1在分布区域上同现的情况来看,应该曾经与nu1在指称对象上有所分工,后来占了上风,并逐渐取代nu1这一说法的。

4.类型4的来源

根据本次调查的资料,“suan3”主要分布在布依语区最东端的荔波、三都县一带,属黔南土语。《布依语调查报告》三都板考读作son3,荔波尧所读作san3,与本次调查的结果基本一致。黔南土语区西部的贞丰、安龙、册亨一带“鼠”的一个语音形式为“zuən2”。在布依语内部,存在辅音/s/和/z(ð)/交替的现象,因此,suən3和zuən2可以视为同一语音形式的地域变体,声调上的区别是与声母的清浊相互制约的结果。此外,笔者了解到,在黔西南的贞丰、安龙、册亨一带,常常出现va:u3和zuən2并存的情况,前者通常指“家鼠”,后者通常指野外的,类似于“松鼠”。在没有va:u3的地方,zuən2的所指范围扩大,包含了va:u3所指的“松鼠”。

由此可见,不同地区布依语语词的产生往往与人们对事物的分类或区分的精细程度有关,也源于不同地区的布依族先民认知行为的差异。由于布依族先民的迁移和分化,因地理环境因素,居住在不同地区的人们所能接触到动物类别不同,其认知差异也就在语言中体现出来了。

5.类型5的来源

“kui3”这一语音形式在本次调查中主要出现在黔南土语区的罗甸一带,《布依语调查报告》中“鼠”的读音在望谟蔗香、罗甸坡球和平塘西凉也是这一形式,分布地区大致相同。而在同语族的其他亲属语言中,迄今暂未发现与之对应的语音形式,因此,可以推测,该类型是后起的形式。

6.类型6的来源

“tsha4”主要分布在黔西土语中的镇宁、普定一带。本次调查其他地区未发现此语音形式,《布依语调查报告》也未搜集到该词。这一语音形式的声母是送气的塞擦音,主要出现在黔西土语的北部。根据张均如研究,原始台语乃至早期北部壮语、布依语中都没有塞擦音tsh,是从擦音/s/或/ɕ/演变而来的一个辅音。[5]因此,“鼠”读作tsha4应该是很晚的事。在与布依语有接触的语言中,苗语有将“鼠”读作nen11tshɔ11(中部方言榕江丹江话)④和pai33tso11(西部方言毕节大南山话)⑤的,其中心语声母都是塞擦音,但因为地域上与镇宁和普定都相隔甚远,受苗语接触影响的因素基本可以排除。老鼠是啮齿类动物,啃食食物时,牙齿与食物接触常常会发出“嚓嚓”的声响,因此,可以推测,该语音形式可能从拟声词发展而来。

7.其他类型的来源

布依语“鼠”义词的其他三种语音形式:类型7的“zap8”、类型8的“na4”和类型9的“ʔdui5”在其他布依族地区都没有分布,且亲属语言中也未发现近似的语音形式,由于出现这几种语音形式的调查很少,资料有限,目前暂时无法对其来源做出定论。

本文在田野调查所获取第一手材料的基础上,结合《布依语调查报告》中的语料,对布依语“鼠”的表达形式进行了分类,并从方言地理学的角度描述其分布特征。通过与同语支的壮语、傣语进行对比,探讨各种类型的“鼠”义词的来源。研究发现,虽然布依语内部较为一致,通行范围也远没有壮语那么大,但作为早期固有词的“鼠”的语音形式却出现较大差异,这种内部差异甚至大于分布范围更广、方言差异更大的壮语和傣语。布依语“鼠”的各种来源有其自身的产生机制,其中类型1“nu1”继承了原始侗台语的形式;类型2“nai5”在布依语同壮语分化之前就已存在;从类型3的“va:u3/fau3”辅音清浊分化可以推断,该形式是布依语内部土语分化之前产生的,是早期布依语中的形式,曾经历与“nu1”并存的阶段。其他几种类型分布范围都比较窄,通过与周边语言比较发现,不是语言间接触和影响的结果,是由于布依族内部自身社会文化变迁和布依语内部结构演变所致。

注释:

① 该项目共调查了93个点,其中“织金板桥-龙井”和“平坝白云-邢江”缺“老鼠”一词的材料。

②表格中的数字表示该语音形式在各土语中出现的调查点的数量。

③图中的数字所代表的调查点分别为:第一土语49个点:01镇宁简嘎-翁解、02镇宁六马-板腰、03镇宁沙子-弄染、10贞丰平街-下岩、11贞丰长田-郎所、12贞丰长田-坪寨、13贞丰鲁贡-打嫩、15贞丰永丰-岩鱼、16贞丰沙坪-尾列、17贞丰沙坪-者砍、18册亨冗渡-威旁、19册亨弼佑-秧佑、20册亨秧坝-大伟、21册亨巧马-平安、22册亨百口移民点、23安龙平乐-顶庙、26荔波朝阳-八烂、27荔波黎明关--拉内、28荔波茂兰-尧朝、29荔波甲良-益觉、30三都九阡-姑尝、31三都周覃-板光、32荔波甲良-甲高、33罗甸沫阳-跃进、34罗甸龙坪-五星、35罗甸茂井-东乡、36罗甸红水河-官固、37罗甸沫阳-里怀、38罗甸逢亭-逢亭、40惠水打引-建华、41惠水断杉-满贡、47望谟边饶-岜饶、48望谟蔗香-新寨、49望谟昂武-渡邑、50望谟桑郎-桑郎、52望谟平洞-洛郎、53紫云火花-龙头、55紫云猴场-大田、56紫云四大寨-喜档、57兴义南盘江-南龙、58兴义洛万-一心、59安龙万峰湖-港湾、60兴义仓更-下寨、61安龙坡脚-者干、62安龙兴隆-排拢、63安龙龙山-肖家桥、64兴仁屯脚-铜鼓、86长顺鼓扬-三台、87长顺敦操-敦操、90独山董岭-麻巩、91独山麻尾-普上。

黔中土语(第二土语)20个点:24贵阳乌当-偏坡、25贵阳花溪-桐木岭、39惠水摆金-清水苑、42平坝路塘、43黔西五里、44西秀旧州-罗官、45织金板桥-龙井、46织金官寨-化塔、76西秀黄腊-黑秧、78贵定巩固-石板、80贵定窑上-大塘、81西秀旧州-罗官、82龙里湾滩河-走马、83平坝白云-邢江、84龙里龙山-中坝、85长顺摆塘-板沟、88都匀毛尖-摆桑、89都匀平浪-甲壤、92平塘大塘-平坡、93平塘掌布-场边。

黔西土语(第三土语)22个点:04镇宁募役-发恰、05镇宁江龙-朵卜陇、06镇宁扁担-革佬坟、07镇宁丁旗-杨柳、08镇宁双龙山-簸箩、09六枝月亮河-陇脚、14贞丰鲁贡-烂田湾、51望谟打易-长田、54紫云白石岩-岩上、65六枝关寨-下麻翁、66水城猴场-打把、67水城米箩-倮么、68水城发耳-白岩脚、69盘州羊场-张家寨、70普安茶源-细寨、71普安龙吟-石古、72晴隆鸡场-紫塘、73晴隆花贡-新寨、74关岭断桥-木城、75关岭新铺-大盘江、77普定马官-草塘、79普定定南-陇财。

④语料来自胡晓东2019年少数民族语言资源保护课题:苗语中部方言榕江县丹江话调查。

⑤语料来自周国炎2019年少数民族语言资源保护课题:苗语西部方言七星关区大南山话调查。