爱之悲喜 生之离殇

——《K-英国情人》叙述节奏探析

2020-11-23唐莉

唐 莉

2005年7月虹影以长篇小说《K-英国情人》获意大利罗马文学奖,成为首位获此奖项的华人作家。在授奖词上,评委会认为“虹影作品撞击人心,具有不畏世俗的勇敢精神和高超的艺术手法”[1]苏度:《专访虹影:意大利“罗马文学奖”首位华人获奖作家》,2005年7月21日,http://www.china.com.cn/chinese/RS/921299.htm。。陈晓明是国内较早关注虹影创作的批评家。他认为,《K-英国情人》可以说是一部专业小说,或者说达到专业水准的小说。所谓专业小说,说白了,就是好看而又具有相当艺术水准的小说。[2]陈晓明:《专业化小说写作的可能性——关于虹影的〈K-英国情人〉的断想》,虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第239页。《K-英国情人》以二战时期的中/英知识界为背景,虚实相生地演绎了一段跨越文化、穿越生死的禁忌之恋,以表现东/西方文化的碰撞以及西方的傲慢与偏见。作品题材极具可读性和文化趣味,作者对人物、结构、细节以及叙述节奏的把握也相得益彰,当整个故事落下帷幕,你仍能感觉到那不绝于耳的旋律“去也终须去,住也如何住”[3]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第173页。宛如大提琴沉郁哀婉的回响。专业化小说的写作背后是对情感沧桑的深刻体验,这使得小说的心理和情绪演绎得丝丝入扣,在自然流畅而又跌宕起伏的叙述节奏中直击人心。爱之悲喜与生之离殇就在这节奏中自然地铺展开来。

图1 《K-英国情人》目录[1] 虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,“目录”,目录中的标记为笔者所加。

一

小说叙述节奏的快慢取决于作者情感表达的需要,它是作者的艺术创造。而由作品结构上的精心安排所造成的形式上的律动则可以直接增强作品情感的表现力,使情感随节奏起伏随旋律弥漫,一步一步渗透人心。

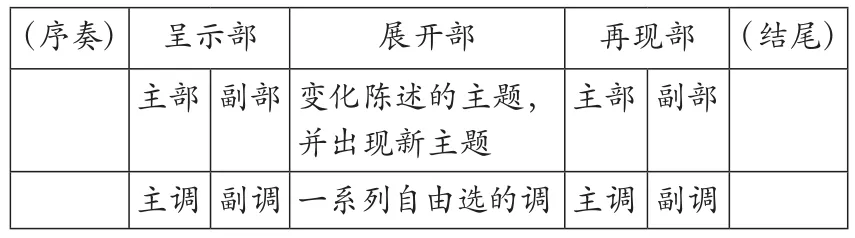

奏鸣曲式是音乐作品的一种结构方式,具有很强的表达能力,它的结构图如下[2]王庆生:《文艺创作知识辞典》,武汉:长江文艺出版社,1987年,第458页。:

(序奏) 呈示部 展开部 再现部 (结尾)主部 副部 变化陈述的主题,并出现新主题主部 副部主调 副调 一系列自由选的调 主调 副调

如图所示,通常奏鸣曲分为三个乐章。第一乐章呈示部,用两个调陈述主、副部两种对比形式的主题,作为展开部的依据;第二乐章展开部,将呈示部陈述的主题素材加以变奏或将动机加以发展,其结构自由,长短不一,是奏鸣曲式中最富力度变化和戏剧性的部分;第三乐章再现部,正规再现部是呈示部在调性上加以改变。

将《K-英国情人》的目录分三个部分重新排列(见图1),就会发现它在结构上是一种非常典型的奏鸣曲式:

第一乐章从a到e。作者用倒叙的方式陈述了主、副部两种对比形式的主题。男主人公裘利安,一个英国自由主义知识分子,为反法西斯战死在西班牙战场,临死前留下遗言:我梦想参加革命,想有个漂亮情人。她都给了我,我现在才明白,我死而无憾……[3]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第3页。开篇,小说的主调“情爱”和副调“革命”同时进入读者的视野,一纸遗书定下了整部作品的叙述基调:爱之悲喜和生之离殇,悲艳华美。接下来,裘利安的视线将读者带到青岛。在那里,他遭遇了闵,并在一次烛光晚宴上和闵擦出了火花。为了撇开折磨人的欲念,他出门散心,途中莫名其妙地参加了一场抗日游行并受伤,因为受伤,他有机会和闵进一步走近,但同时又因为闵的系主任夫人的身份,两人不得不保持距离。文化的隔膜、情欲的压抑以及压抑之后的强烈爆发,在第一乐章,主调和副调相互交织推进,共同合成弥漫全篇的主旋律,并为下面的展开留下悬念和依据。

第二乐章从f到n,是第一乐章呈示部主调“情爱”的尽情拓展和张扬。亭台楼榭、美味佳肴、道家房中术、中国丝绸、京剧以及国画,作者用一系列自由、变换的调式和节奏,穿行在这些中华国粹和文化符号之中,以饱满的激情和诗意再现了那繁华、奢侈、颓唐和精致的20世纪30年代,那销魂的北京梦境。在这部华彩的乐章中,英国自由主义知识分子裘利安和中国现代知识女性闵,在北京的天堂里,以各种方式享尽了他们情爱的丰盛与甘甜。尽管因为文化的隔膜和冲突,这异国恋情从开始就潜伏着一种悲剧的必然,裘利安满溢的情欲还是不可阻挡无法遏制地抵达爱恋:“他已经感到心在疼痛,他现在非常想跟这个女人过一辈子。”“生命真好;有闵的陪伴,生命真好。”[1]唐莉:《欲望的极致 无岸的逃离——虹影小说主题新探》,《青海师范大学学报(哲学社会科学版)》2017年第6期,第112页。

第三乐章从o到w,是第一乐章的复现、变奏和升华。战争惊醒了北京梦境,视线重又拉回到青岛。裘利安和闵的异国恋情再次面临革命、自由以及异质文化的重重阻隔和种种考验。情欲和爱恋;情场和战场;享受美与负责爱,千头万绪动摇着裘利安的决定,使他在去和留之间不断徘徊,但最终,“他否认不了这个事实:闵的确了不起,她把他喜欢的一个世界——战场还给了他,她也能够把他从那个战场重新将他带走。”“而他渡过痛苦宽阔的河岸,才看清楚只有她站在岸边,一直在等着他。”[2]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第212-213页。彼岸是什么?痛苦的彼岸是幸福吗?当闵以死相拼,终于在爱情的彼岸等到裘利安归来;当裘利安归去来兮,终于明白神秘的道家房中术就是一种超越世俗的情感,就是爱情;当苦尽甘来,悬念尽释,真相大白于眼前,革命和情爱的交响戛然而止,“忘却所有喧哗和仇恨”的理想生活最终被阻隔在东西方文化的不同世界,这一次却是永别和死亡:“裘利安有些明白了,他的确是个十足的英国人,中国——中国女人,中国革命,中国的一切,对他来说,永远难以理解。他既不能承受中国式的激烈的革命,也不能承受中国式的狂热的爱情。”[3]同上,第223页。他慊慊地离开了中国,带着辛酸的疼痛。

从以上分析可以看到,作者用典型的奏鸣曲式的结构形式呈示、展开并再现作品的主题,主副两条线索如何交织并进共同推动情节的发展,而律动的形式背后是情感有节奏的更新和递进,从爱的狂喜到生的悲怆,缘起而终缘灭。

二

福斯特在《小说面面观》中曾论及小说的图式与节奏,“节奏在小说中的作用是:它不像图像那样永远摆着让人观看,而是通过起伏不定的美感令读者心中充满惊奇、新颖和希望……节奏可以归结为重现加上变化”。[1][英]福斯特:《小说面面观》,苏炳文译,广州:花城出版社,1984年,第148页。在音乐作品中,重复、再现和扩充也是旋律发展的基本手法。下文从音乐的结构形式深入到文学的表达方式进一步分析,作者如何通过意象的对比、再现以及照应、回环来酝酿小说的叙述节奏并进而内化成余音绕梁的动人旋律。

1.“灯塔”和“虹”的意象对比

第一乐章中的d只好梦中遥望海上的灯塔。裘利安欲爱不能,相思成病。梦中他置身大雾笼罩的海湾,两岸都是穿蓝衣的中国人,脸背着海上的灯塔,带着神秘的笑容。

他回头发现身后是闵,他转身向闵走去,闵却消失在雾幔之中。谁在那孤独的灯塔里?

他看着那灯塔,泪水突然流了一脸。[2]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第53页。

在这里,灯塔意味着孤独,人海之中,他和她的孤独。如果说孤独的底蕴,在第一乐章里是以诗意的梦境呈现,在第二乐章的“让我们上香山”,则被直接扩展成叙述者的旁白:

裘利安比谁都明白什么是孤独,什么人的孤独才算得上孤独。

就像眼前,为什么他来东方冒险,和这么一个中国女子一再幽会,只有一种解释:他的孤独,她的孤独。他们都害怕孤独,他们需要对方的心。[3]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第114-115页。

正是孤独,使一向为性而性,只求乐趣的裘利安对闵产生了超出性之外的感情——爱——爱的旋律顺理成章地与整部作品的序奏相呼应:“一切都怪我的心,因为我的心是空的。它那么容易与你相融,好像水倒进水里。于是我们在某一天,就成为一本书的纸和字,无法剥离。”[4]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,“开篇之前”,此部分相当于奏鸣曲的序奏。而小说的主体叙事完成后,又附有“K给裘利安的诗”相当于奏鸣曲的结尾。由此形成一个完整的奏鸣曲式结构。虽然,“灯塔”意象在小说中只是一闪而过,但却是全篇的点睛之笔,它既道出了人类生存的普遍困境,同时又成为推动小说情感节奏的内在逻辑。

与“灯塔”意象相比,“虹”的意象显得温暖而美好。在第三乐章“p 虹的形象”部分,作者引《诗经毛氏注》这样定义虹:“日与雨交,倏然成质。乃阴阳之气不当交而交者,盖天地之淫气。”[5]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第155页。接着,作者又诗意地描述了虹的形象:

虹时常出现,横跨海湾、山、海湾。百海湾之城市的青岛,春夏之际经常是雨还未停,太阳就即刻出现。虹灿烂的色彩在小鱼山上观望,从来都是气势磅礴,有时从山坡直升天顶,有时是半圆形地搂抱大地。虹在天空时,裘利安就诗意地想那是他们的女儿,他善良,单纯,富有同情心爱心地仰望着,感到世界真如虹那么美好。[1]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第155-156页。

虹以“横跨”“搂抱”的姿态连接着孤独的个体,成为通往温暖和爱的桥梁。虹既是爱的结晶、人类本能欲望的产物,同时又意味着人对孤独、绝望的生存状态的反抗和对温暖、诗意人生的向往。

你站在那高而险的山崖上,像在等待什么,终于,天边出现了一道奇异的彩虹,

你发现那就是我。是的,我想起来了,就是在那个神奇的时刻,你我识得了你我。[2]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,“开篇之前”,此部分相当于奏鸣曲的序奏。而小说的主体叙事完成后,又附有“K给裘利安的诗”相当于奏鸣曲的结尾。由此形成一个完整的奏鸣曲式结构。

序奏中出现的虹,与第三乐章中的虹的形象遥相呼应,彼此诠释,以诗意的方式展现了生命顽强而温暖的特质,从而使欲望主题获得了更内在的情感力量。

2.“海洋”意象的再现和延伸

第一乐章的“e 我不能像渴望海洋那样渴望你”,这一节是上一节“d只好梦中遥望海上的灯塔”部分的情感延伸,节奏短促,体现了渴望、隐忍、压抑之后情爱爆发的强度。大海,随着两人情感的加深,也从朦胧的梦境变成无法逃避的现实:

绯红的秋叶平躺在河面

无风,宁静的水流向下游

在肃穆中,此刻流逝或永恒

向东流的河漫向大海

天空是同样的灰色

每件东西都在溜走[3]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第57-58页。

开篇是裘利安面对东海湾的风景,有感而发的诗作,肃穆与伤逝的氛围之中,潜伏着智性背后的疯狂:

她没有回过身来,她声音沙哑,明显哭过,不过语调却显得很平静:“裘利安,我不能在这儿,在这儿离你太近我受不了,我会在北京等你。”

时间一天天逝去,裘利安变得犹豫不决,本能对过分强烈的爱情感到害怕。

他明白实际上他的考虑,最后都不会算数,他很难拒绝闵的邀请,完全不可能做到。[4]同上,第60-61页。

在这里,容纳百川的大海,流逝成永恒的大海,成为他和她情爱强烈爆发的一系列极端言行的背景和基调,情爱因这“肃穆”和“流逝”而变得沉郁和难以把握,一曲潜在的旋律在急促的节奏里奔涌,势不可挡:来也终会来,去也何所去……此刻,人物和读者同时被这突如其来的爱的爆发震撼、抓紧,充满惊喜和期待,同时又隐隐觉得不安,仿佛大海的潮汐,来了又去,流逝或永恒。

第三乐章的“q 还是渴望海洋”,是第一乐章情感的递进和升华。这一节是他和她的情爱几经和解与不合的挫折后又一次强烈爆发,裘利安在夜里梦见闵大声斥责他:

“你就是怕爱,谁爱你,你就伤害谁。你在浪费时间,生命却在逝去,等我不存在了,你会感到没有我的可怕。我本来就是你生命的一部分,你拒绝,就等于拒绝你自己。”

她走到船形桌子边,裸着躺了上去。“去也终须去,住也如何住。”她的声音很轻很从容,像在念古诗词。船和她一起浮游出窗,他跟上去,但船很快飞走。

我最爱的,我就毁坏。看着我和她痛苦,真是折磨,我反而沉浸于这种折磨。我为什么要害怕爱?我对待自己首先就像个暴君,不用说对闵了,我其实仇恨自己。[1]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第172-174页。

在这一节,并没有直接出现“海洋”这一意象本身,但无论是对爱的强烈渴望,还是对生命的伤逝之叹,这一节都是第一乐章同一主题的再现、递进和升华,所以,作者以“还是渴望海洋”为题,展开冲突。“船”作为“海洋”意象的延伸,将“去也终须去”的无奈和悲叹凝结成流逝的永恒。

在这部作品中,“海洋”不仅是演绎故事、推动情节的关键要素,也是弥漫全篇的诗意和氛围,裘利安漂洋而来,过海而去,失恋时梦见它,失意时面对它,但最终也没能跨越它而融入东方文化。可以说,“灯塔”“虹”“海洋”和“船”这一组意象,作为情爱甚至生命的客观对应物,经由对称分配和重复分割,成为将作品内在情感呼唤出来的一组物象、一种情境和一连串事件,它们不仅从逻辑内部将作品缝合成一个形式律动、节奏起伏的整体,同时,又将生命的孤独和离殇、爱情的渴望与挣扎呈现得诗意盎然,余音不绝。回荡的旋律,穿越时光和故事,穿越历史和文化,抵达心灵的最深处。

3.“死亡”意象的照应与回环

情爱是小说永恒的主题之一。这部作品所描写的情爱充满了挣扎和痛苦,自始至终都笼罩着一种死亡的气息。

他以死亡出场。1937年7月,参加国际纵队的裘利安战死在西班牙战场,临死前他异常安宁,并告诉护士:“我梦想参加革命,想有个漂亮情人。她都给了我,我现在才明白,我死而无憾……”[2]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第3页。裘利安满足的死为展开他短暂的一生,他的爱欲,他的追求,留下了悬念。

她以死亡谢幕。1937年旧历七月,闵在硝烟四起的青岛,用心灵感应了裘利安的死。“她知道,她当然知道裘利安此去西班牙一定会死,因为他希望被杀死,正如她也一样,她太了解他了。所不同的是,他只是想被人杀死,而她有勇气自己杀死自己。”[3]同上,第227页。她最终以死来践诺爱,实现了生命最后的尊严与高贵。“她幸福地闭上眼睛,她感到他已经走近了。……他们一直在高潮里,四周是不断轮回的天地,是斑斓闪烁的河流,广阔和悠长。”[4]同上,第228页。爱欲与死亡纠缠,在轮回的天地与奔流的江河间,他们终于跨越身份、时空和文化,合而为一。

除了“死亡”意象的首尾照应,值得一提的是,在第二乐章北京梦境的华彩部分,欢快的大调也不时会闪过死亡的阴影。早在“h 修行爱与欲”这一节中,作者就为闵的死埋下了伏笔:

中国人为生命的艺术,可以不惜生命。

她挑战地问他:你愿跳进熔化的金属中去吗?愿和我一起跳入求死的火中去配阴合阳,敢吗?[1]虹影:《K-英国情人》,成都:四川文艺出版社,2017年,第91页。

在最后一节“ n 战争将至,拿走我的心”,鸦片把他和她最深处的本能掀翻出来,带他们进入极乐世界:

他几乎在烈焰似的感觉中醉过去。他突然觉得自己这一生的享受,都在这一刻用尽了。

他不由自主地呼唤着闵,我飞了,像有一道亮光,他的灵魂飞离身体,他的灵魂,和她的在一起。[2]同上,第130-131页。

当灵肉合一,当爱欲合一,在欲望的颠峰,在欢乐的尽头,总有死神在低语。在生的迷醉与极乐里,我们预感到了裘利安的死亡:他已把他的灵魂交给了他的“漂亮情人”,他必将把他的身体留给他热爱的“战场”。

“死亡”意象在三个乐章的照应与回环,使情欲之“轻”,最后走向生命之“重”,从而使作品呈现一种抒情的悲剧品格。“死亡”和“海洋”一样,成为弥漫整个作品的一种气息,无论潮起潮落,都可感到死亡的身影。情欲之海和死亡之渊,是生命的起点和终点,作品游走在生命的两级,营造出大开大合的叙事张力和张弛有度的叙述节奏。飞扬的大调与沉郁的小调协奏,共同合成生命的交响。[3]唐莉:《欲望的极致 无岸的逃离——虹影小说主题新探》,《青海师范大学学报(哲学社会科学版)》2017 年第6期,第112页。“死亡就是一种痛苦的松结——它松开了我们在享受感官肉欲的性行为时系上的结子。”[4][德]叔本华:《论死亡》,韦启昌译,《叔本华美学随笔》,上海:上海人民出版社,2004年,第204页。

情爱是那么紧密而又深刻地联系着生命和死亡。参透了情爱,就能领悟生命;懂得了生命,就不会再惧怕死亡。生命就是生→爱→死的不断轮回。情爱主题因此获得了生命的普遍意义,而成为永恒。

福斯特在探讨小说的节奏时曾置疑:“小说产生的效果是否有哪种能与第五交响乐的整个效果相媲美的呢?”[5][英]福斯特:《小说面面观》,苏炳文译,广州:花城出版社,1984年,第148页。因此,他强调“小说家必须遵循这个观点:要延伸而不要到此为止,要大力展开,而不要圆满结束。当交响乐一停下来,我们才感到那些组成乐曲的音符和曲调获得了解放,感到他们在整个的节奏中得到了个人的自由”。[6]同上,第149页。

在《K-英国情人》这部作品中,“灯塔”“虹”“海洋”“船”和“死亡”这一组意象,与作品人物的身份、气质、情感和文化背景有机地融合在一起,它们有节奏地推动了故事,同时又在情节和情感的延伸中获得新的生命力,成为不绝于耳的旋律。因此,读者在文本阅读的同时,才可以感受到诗意的浸染和音乐的力量。

三

关于音乐,叔本华曾有精辟的论述:音乐直接表现、作用意欲本身。音乐能够把人心的活动,亦即意欲的活动——其本质永远就在满足和不满足,忠实地塑造和重现出来。音乐把感情和情节的真正本质明白表达出来,让我们了解到剧中事件所具有的最内在的灵魂。而这过程就由找到旋律而完成。旋律的实质在于旋律中的节奏成分与和音成分之间从不和到和解的不断更新的过程,从形而上的角度看,就是对愿(欲)望的产生与愿望随后得到满足的写照。正因为这样,音乐才可以深得人心,总是向我们展示完美达成心意的情形。[1][德]叔本华:《论音乐》,韦启昌译,《叔本华美学随笔》,上海:上海人民出版社,2004年,第186页。

叔本华有关音乐的论述,帮助我们从哲学层面理解了《K-英国情人》的艺术感染力。欲望主题与音乐表现的完满结合,对叙述节奏恰到好处的把握,体现了虹影作为一个诗人的内在素质和功力。“我是一个诗人。诗歌一直在我的血液里,诗歌就是我的生命,它不能与我分割。”[2]虹影:《故乡与我的创作》,2005年10月11日在西南大学的主题报告。