光之形

——丹·弗拉文艺术中的建筑性图像构筑

2020-11-21张燕来

张燕来

艺术于我谓何?我所理解的艺术基本上是一系列将建筑中绘画与雕塑的传统与电子光源所构成的空间相结合的下意识决定。

——丹·弗拉文[1]11

对“图像”(image)的理解是文艺复兴以来西方艺术理论的重要内容。1435 年,意大利建筑师、人文学家莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)使用类比分析法提出了绘画图像功能的最早界定:“西方传统绘画图像中的灭点使观者认为他观看的不是二维表面,而是一个画框限定的自然景观,犹如透过窗户向外观看。”[2]8由此,以绘画为代表的自然再现图像也就成为西方艺术和文化的传统。

1839 年摄影术的发明使艺术家面临着双重任务:放弃传统绘画的再现功能,重塑艺术的原创性。美国艺术家丹·弗拉文(Dan Flavin)作为极少主义艺术(Minimalism Art)的先驱,1960 年代后与唐纳德·贾德(Donald Judd)、卡尔·安德烈(Carl Andre)、索尔·里维特(Sol LeWitt)等艺术家一起广泛采用新的创作材料和艺术形式,共同追求客观的、无幻觉的作品,以求从传统的主观主义艺术中得到解放。他的创作挖掘了现代工业中现成物灯管(fluorescent light)的图像潜力,将荧光灯管散发出的电气之光融于建筑之中,打破了传统艺术作品与空间的关系。“弗拉文的作品长期以来和建筑学问题重叠在一起,他的‘艺术-历史’贡献在于将荧光灯管的图像功能置于建筑与环境之中。”[1]34(表1)。

1 图像之一:纪念符号

1961-1964 年间,弗拉文完成了一组题为“圣像”(icons)的系列作品首次将荧光灯管作为创作材料。随后,他进一步拓展灯管装置作品的图像特征:既有对几何特征空间内涵的挖掘,也有穿越时空的城市、建筑乌托邦的形象再现。

1.1 对角线

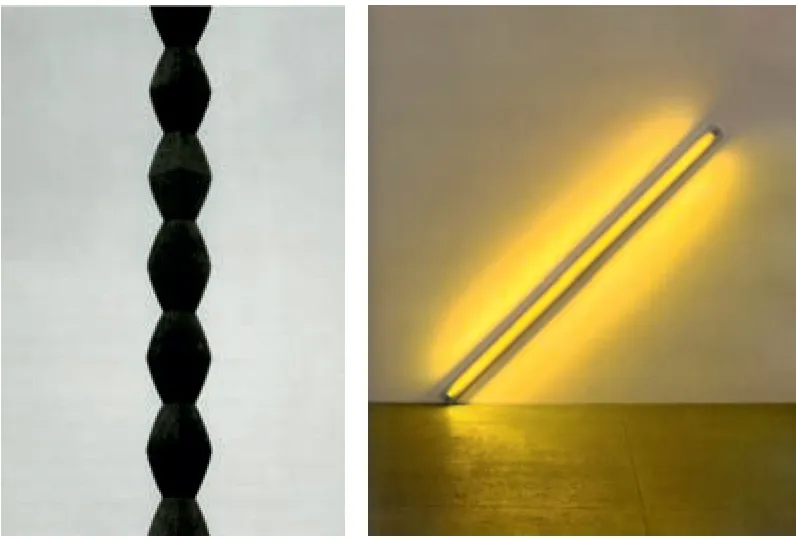

1963 年6 月25 日,弗拉文完成了“个人狂喜的对角线:向康斯坦丁·布朗库西致敬”(The Diagonal of Personal Ecstasy:to Constantin Brancusi)1)的构思草图:斜向45°置于墙上的标准黄色灯管。这件创作源于他对罗马尼亚雕塑大师布朗库西的纪念与联想:“我将‘对角线’与布朗库西的杰作‘无穷之柱’进行对比:人造之柱由木块切割后堆砌而成垂直的雕塑;对角线是一种蓄意的简化,一根标准长度的荧光灯管表明了可以减少的艺术处理。但两件作品都有着基本的视觉属性:人造之柱犹如古代的神话图腾直冲云霄;‘对角线’在普通的日常用品之下却有着成为一个现代性的技术恋物之潜力。”[3]34按照弗拉文的理解,陈列于小的、半暗空间中的这件作品可视为他对教堂门厅中真实圣像的一首挽歌——荧光装置作为一件虔诚之物置于阴暗的工业氛围之中,在黑暗的底色之中,发亮的灯光犹如嵌入历史与文化的一把利剑。由此,弗拉文将装置作品直接呈现于空白墙体之上,发光的“对角线”让人联想起天主教传统中的图像——一种联系上天与凡地的象征(图1)。

从几何分析的角度看,对角线是长方形中最长的直线线段,并隐藏着一个空间特性:对角线并不单独呈现,必须与其未描绘的矩形同时联想。可以看出,在弗拉文的这种线形符号之外,还有“之外的图像”“联想的图像”与作品呈现的具体图像共存。

1.2 纪念碑

1964 年,弗拉文提出了光的塑性特征:“整个房间、室内均成为空间容器和它的组成部分:墙面、地面、天花,都可以容纳光,但不能限制光,除非包围光。意识到了这一点,我明白了可以通过真实的光来形成幻觉,从而打破一个真正的空间。”[3]10

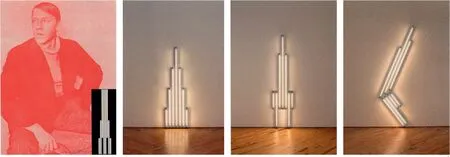

弗拉文接受了苏俄前卫艺术家弗拉基米尔·塔特林(Vladimir Tatlin)的构成主义信念“真实空间中的真实材料”,将荧光灯管的基本物理属性作为空间中之物,先将之称为“图像-物体”(imageobjects),最后又简化为“装置”(installation)。“纪念碑”(全称:“献给塔特林”,Monuments for V·Tatlin)是1964-1990 年间弗拉文完成的献给以塔特林为代表的苏俄艺术乌托邦时代(尤其是塔特林未能实现的第三国际纪念碑)的装置作品,“我将静态的灯管组合,点与点、线与线,在空间中呈现,这种戏剧化的装饰可以追溯到40 年前的苏俄前卫艺术,我的乐趣在于从其‘不完整性’的体验中创作作品。”[3]26从弗拉文的草图中可以发现一系列线形(灯管)图形和图像的组合尝试,其平面化的图像特征塑造了灯管之间的空间组合可能性,光装置作品也随之将绘画和雕塑变形为第3 种媒体,既是侵入的也是超越的(图2)。

弗拉文向布尔什维克梦想家致敬的灯管图像作品一如光辉的坟墓,以闪闪发光的墓志铭来呼应梦想的破灭:塔特林的革命纪念碑由惊人的三维空间沦为艺术史中的抽象图像,弗拉文的“纪念碑”纪念但却失重,它们只是日常之光,现代、优美、虚幻、易逝。它们既是乌托邦图像的挽歌,也是现时的新拜物教,还是明日世界的好奇幻想(图3、4)。

表1 弗拉文灯光装置作品

1 布朗库西的“无穷之柱”(左)与弗拉文的“对角线”(右)(图片来源:参考文献[3])

2 弗拉文“纪念碑”系列构思草图(图片来源:参考文献[13])

3 塔特林未建成的作品“第三国际纪念碑”

4 弗拉文“纪念碑”系列作品表达了对塔特林及其作品的致敬 (3.4图片来源:参考文献[8])

2 图像之二:建筑元素

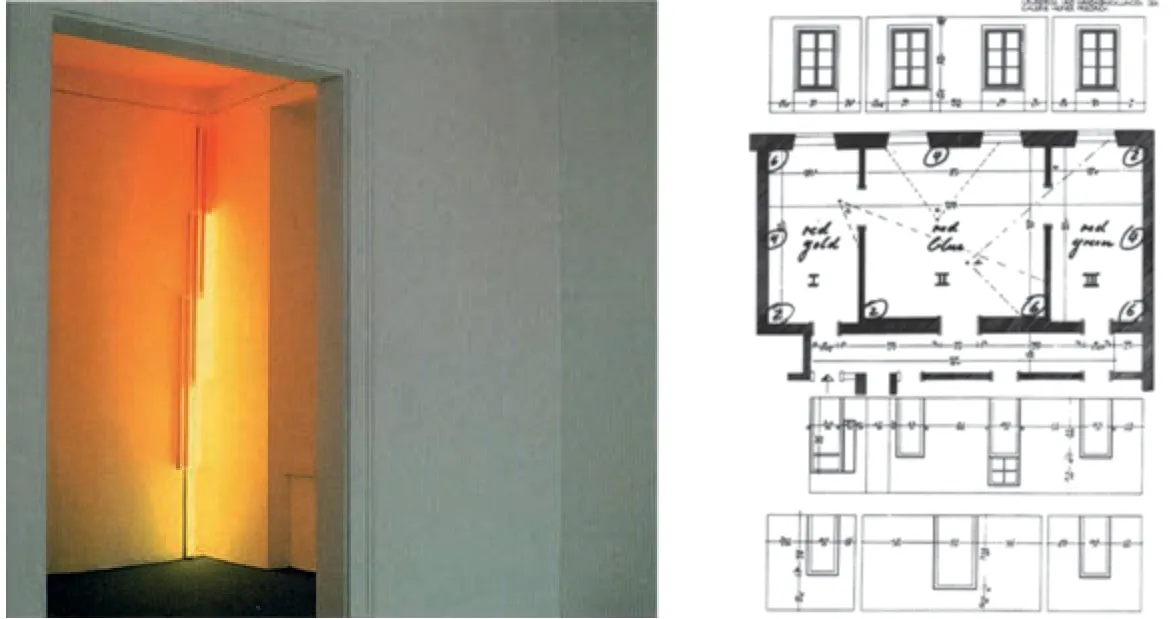

作为艺术家的弗拉文充分意识到建筑在艺术创作中的重要性。1965 年后,他系统地考察作为展厅的画廊空间,思考将装置作品彻底走出墙面、进入空间。丹·格雷厄姆(Dan Graham)在《艺术与建筑/建筑与艺术》一文中将与弗拉文的作品发生关系的建筑元素总结为:“墙面的垂直、水平和对角线位置;房间的角落;地面;相对的外部光源(窗户附近、打开的门);半可见/半不可见的部分,柱子后面,建筑支撑结构,或者壁龛;观众走进画廊之前经过的门厅,因而在观众走进来观看作品时改变了观众的知觉;进入画廊或美术馆的通道或前厅的外部空间。”[4]190

在这些建筑空间之中,弗拉文的装置作品解读了画廊的建筑性并使用作品与建筑的关系形成了图像化的建筑语汇:荧光灯管置于墙上、偏于墙隅、位于入口、置于地面……弗拉文不仅熟练地测量和安放灯管,还将建筑元素作为单一的构思进行创作,挖掘将光、空间、图像、建筑相混合的可能性(图5)。1973 年在圣路易斯艺术博物馆举行的弗拉文作品展中,策展人艾米丽·普利策(Emily Pulitzer)最早发现了这些建筑元素并将之归类为角、障和廊。

2.1 角(corners)

在传统的东正教教义中,墙角是摆放圣像和虔诚之物的常见位置,弗拉文所崇敬的马列维奇的“黑色方块” 最早就陈列于未来主义展厅墙角。弗拉文发扬了俄罗斯前卫派的空间理念,将传统绘画的正面性抛弃,反向地巧妙利用墙角的空间特征来将光色混合形成建筑性图像。

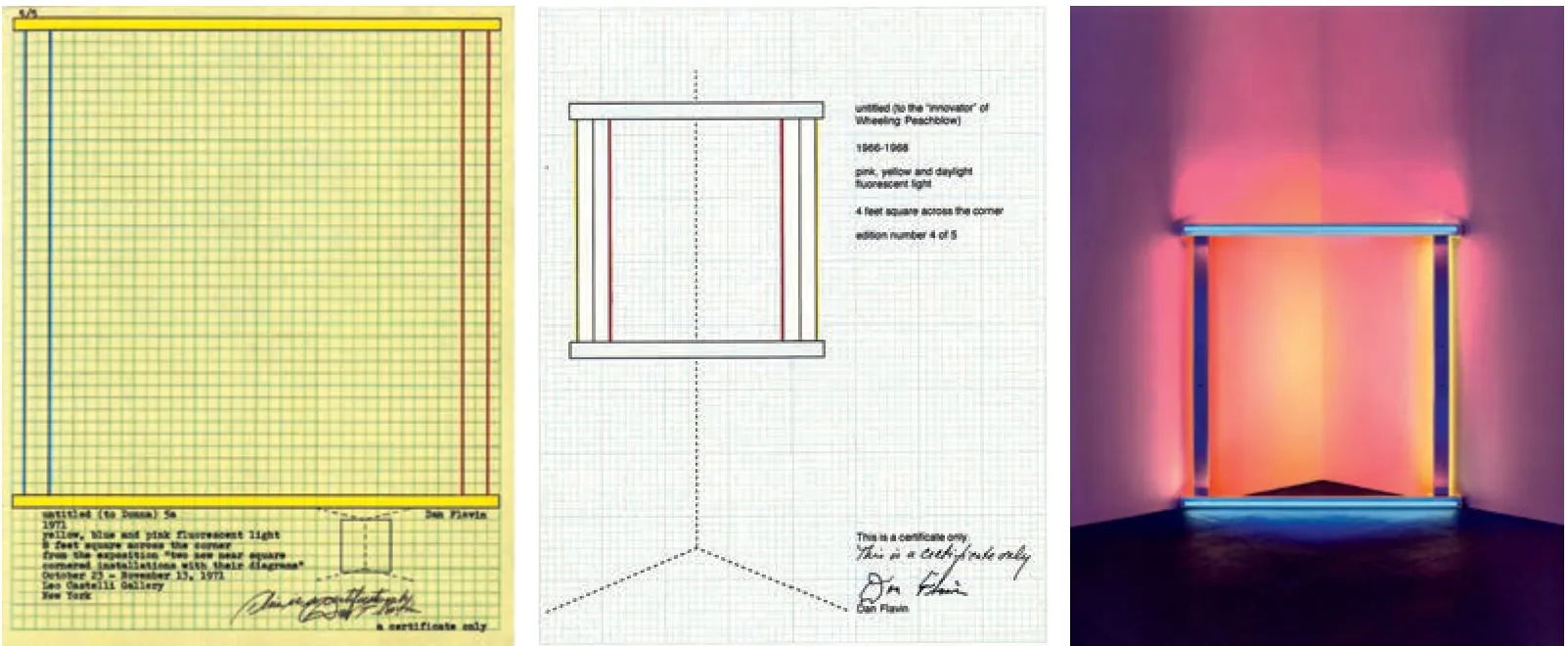

美国抽象表现主义艺术家巴内特·纽曼(Barnett Newman)是弗拉文公开承认的精神导师,1970 年纽曼去世后,弗拉文创作了一系列与纽曼的空间理念息息相关的“角”来纪念纽曼。“纽曼的作品创造了一种远离‘图像制造’而占据真实空间的平面深度,弗拉文的作品以空间构成的三维图像显示了与纽曼的作品在艺术史和批评史上的关联性。”[3]11通过 “角”之系列的草图也可以发现,弗拉文在草图中将三维的空间透视直接表现于二维坐标纸之上,传统绘画的正面性旋转45°后,墙角的透视性与灯管构成的正面性同时存在于一个立体空间之中(图6)。

2.2 障(barriers)

“障”在建筑学中定义为不同功能空间的分隔,但在弗拉文的“障”模式中,空间中线形布置的发光灯管时而分隔空间、时而引导空间、时而暗示空间,本是建筑元素的构成之物因为灯管的材料性而化身为一种空间中的建筑元素图像。“垂直的竖条缝成为空间可交换性与复制性的逻辑暗示:我们的感知与流动的体验不可分割,犹如杜尚创作的可逆性结构体,弗拉文既让我们逗留于传统的图像空间,又将我们带领到一个新的物质化世界之中。”[2]35

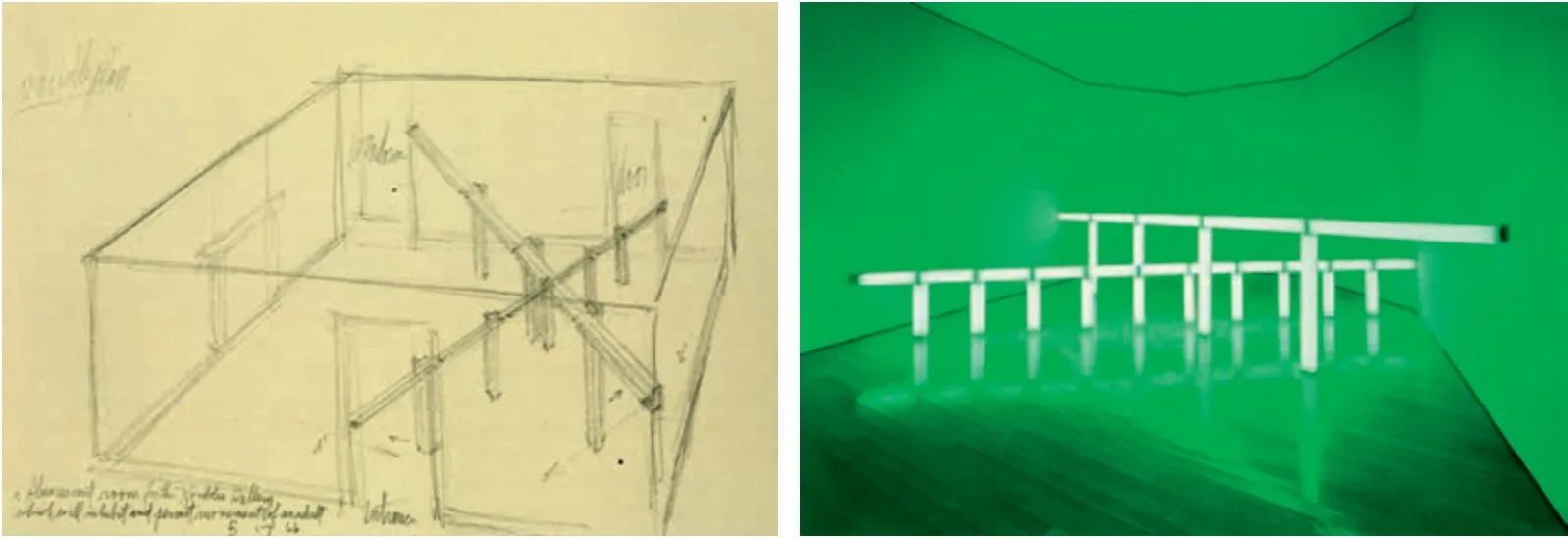

创作于1966 年的“穿过绿之绿:向缺少绿色的蒙德里安致敬”(Greens Crossing Green: to Piet Mondrain Who Lacked Green)是弗拉文“绘画+雕塑+建筑”的第一件重要作品。这件作品包含了两片由绿色灯管组成的高度不同的“障”之片段,其发散之光相互干扰,构架的长度取决于空间边缘的距离。在此,弗拉文首先通过标题表达了与蒙德里安抽象绘画内在的二维联系,其次通过有节奏的灯管组成的空间构建强调了作品的雕塑和建筑属性,半密闭的空间融化了空间中的绿光(图7)。

2.3 廊 (corridors)

走廊空间是建筑中的交通空间,一种不属于房间的空间。弗拉文的“廊”将廊的空间导向性进一步强化,有效地建立了一种依赖于直角空间的三维立方体空间,这种围合空间的“线”最早被文艺复兴时代的画家、建筑师所察觉,相交于一个假想中的连接点“视点”的线是观者理解空间的延伸,阿尔贝蒂将这种透视现象称为“视锥”(visual cone)。

弗拉文的“廊”事实上大多数是不能穿越的竖向空间分割(垂直灯管向两个方向照射),因此可以视为视线穿越和空间渗透的廊、障和房间之混合,“照明与空间之旅被鲜明的光色打断,光与空间同时控制住我们。”[5]17廊中之障使廊被中断为两个不同的空间,呈现出两个不同混合色的空间连接及其差异。廊也在色彩与空间之间建立了直接的、接近的亲密关系,并将传统建筑中运动性的走廊空间转化为相对静态的光色图像,被定格的廊之图像使我们进一步理解弗拉文作品中的空间演变过程(图8、9)。

3 场景之构

现代艺术的“物”处于真实的三维空间之中,物与空间具有明确的关系。弗拉文将作品与空间的混合定义为兼具触觉感与运动感的“场景”(situation),“观者感受的不再是物、雕塑抑或建筑,而是一种非物质的、半透明的力量——发光的骨骼将我们包裹,我们成为这种身体/构造的一部分。”[5]17

3.1 场景——空间

在弗拉文精心创作的“场景”中,荧光图像成为空间的一部分,时而明显、直观,时而隐喻、含蓄(图10)。场景中的图像功能主要有:

(1)丰富空间:理解建筑空间,与特定的建筑空间紧密结合;

(2)文化诉求:将图像视为历史与文化的一部分在空间中呈现;

(3)思考源泉:光色图像成为一种艺术、社会与文化思考的发源地。

5 弗拉文的灯管装置在展厅中占据空间并组合成新的图像

6 弗拉文的“角”作品的草图与展厅照片

7 “障”作品:“穿过绿之绿:向缺少绿色的蒙德里安致敬”(5-7图片来源:参考文献[3])

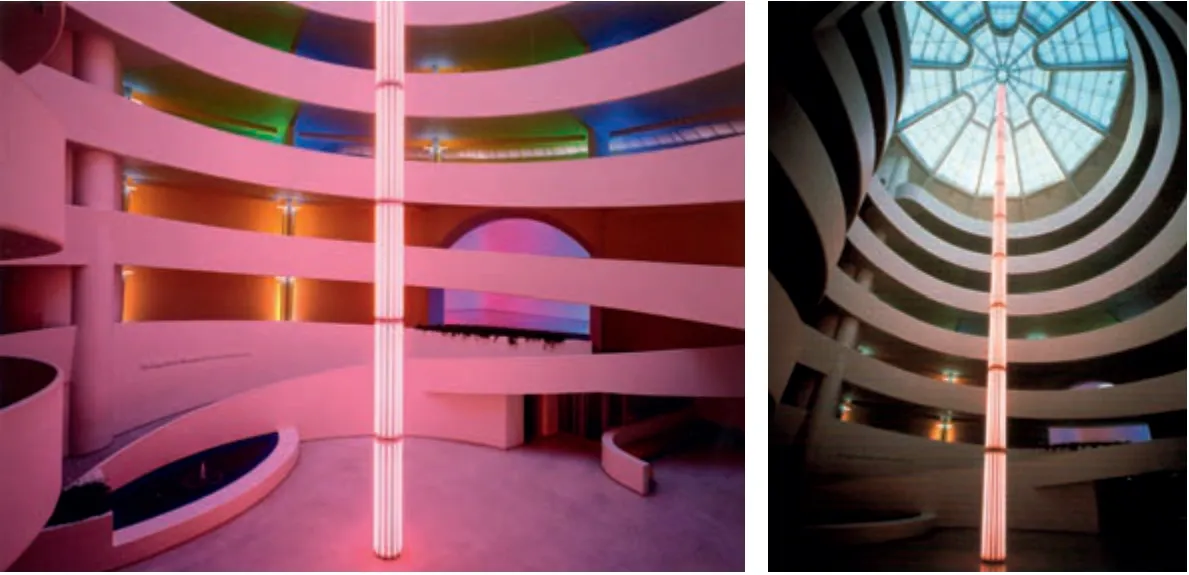

1971 年至今,弗拉文先后多次为纽约古根海姆博物馆创作装置作品2)。在1999 年题为“光之建筑”的主题展中,弗拉文的作品从赖特设计的这座著名建筑的空间特点出发,充分利用盘旋而上的展览空间和圆形玻璃顶的中庭空间,将光色与建筑空间融为一体(图11)。在1989 年德国巴登州立美术馆举行的“荧光与图解之光”个展中,弗拉文将一面端墙设计成由点光源(红)与线光源(白、蓝)构成的红白蓝三色图像,向法国大革命胜利200 周年致敬,作为符号的法国国旗以一种全新的光色图像得以呈现(图12)。

3.2 场景——建筑

弗拉文职业生涯的早期装置作品大多均处于展厅室内封闭空间中,1980 年代后,他努力将作品延伸至建筑庭院和室外场所,使建筑的室内外空间均参与构成光色场景。1996 年休斯顿梅尼尔基金会(Menil Collection)邀请弗拉文将里蒙大街北侧一座建于1930 年的仓库建筑改造成为他的永久作品陈列空间,在这之前梅尼尔基金会和抽象表现主义画家马克·罗斯科(Mark Rothko)合作建成的罗斯科教堂(Rothko Chapel,建成于1971 年)已经成为现代绘画与宗教空间结合的重要建筑,因此很难想象弗拉文在构思这一空间时没有意识到仅仅几百米距离之外的罗斯科教堂的存在:在八边形的建筑中,罗斯科绘制了14 幅巨大的包围着观者的黑色绘画,空间由自然光点亮3)。最终在这座长35m、宽15m 的被称为“里蒙厅”(Richmond Hall)的建筑中,弗拉文表达了与罗斯科截然相反的艺术构思。“罗斯科教堂的空间是沉重、阴沉的,深紫、黑色、暗红和灰色构成的虚空色域;弗拉文则制造了一种光色电气之心醉神迷。”[5]20在罗斯科教堂中观者必须片刻之后才能适应其幽暗,在里蒙厅中,观者也得片刻之后才能感受到色彩之溶解,弗拉文将所有的现成品灯管垂直地置于房间的两面侧墙之上,色彩溶解后混合于空间中,天窗混入的自然光与上下错动、密集垂直布置的光柱构成盘旋而上的幻影,让人联想起教堂中的彩色玻璃窗。或者说,罗斯科教堂可谓阴郁之安魂曲,而里蒙厅则是狂想的欢乐颂(图13)。

4 图像之筑

唐纳德·贾德曾经撰文总结出弗拉文灯管装置艺术的3 个特征[6]56:(1)荧光灯管作为光源;(2)灯光在周围环境或附近的实体表面散发;(3)灯管在实体表面或空间中的组合和构成。这3 个特征组合在一起形成了弗拉文艺术中的图像之筑。

4.1 材料

弗拉文并不是第一位将电光作为材料应用于创作的艺术家。1919 年,丹麦音乐家、艺术家托马斯·维尔福瑞德(Thomas Wilfred)首先将光与音乐分离并提出“光晕”(lumia)的概念,随后阿根廷艺术家格于拉·克西斯(Gyula Kosice)和意大利艺术家卢西奥·封塔那(Lucio Fontana)在1940 年代都创作了霓虹空间装置。在这些艺术先驱的作品基础上,弗拉文充分发挥了1960年代之后的科技优势,验证了作为创作材料的荧光灯管的二元性:物之本性和图像的特性,“材料-空间-图像”的相互联系也就随之诞生4)。“荧光灯管不仅将工业和消费社会的物体具体化,而且成为一种功能性的昼夜运作的动力(电气化)的象征。”[7]22

评论家常常将弗拉文的荧光灯管与马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp)的现成物(readymade objects)联系在一起,认为弗拉文是连接杜尚与1960 年代极少主义之间的一座桥梁。“它们都试图将艺术由传统的纯净手工和唯美主义带进一种新的视觉实践。”[8]86但客观地看,两者对现成物的使用是有别的:杜尚的手法侧重于新的艺术观念和哲学思想;弗拉文使用荧光灯管犹如其他艺术家使用油画颜料一样,是源于美学计算的创作材料与媒介的选择。

8 不同光色构成的“廊”之效果(图片来源:参考文献[8])

4.2 空间

1920 年,风格派建筑师赫里特·里特维德(Gerrit Rietveld)在荷兰马尔森医院的房间设计中用4 根菲利普牌灯管组合而成空间构成成为建筑界光空间构成的先锋作品。随后,格罗皮乌斯在包豪斯办公室的室内设计中将空间原理与光效结合,勒·柯布西耶在罗许住宅、新精神亭的设计中都有相似的构思。这些现代建筑先驱设计中的光效元素更多地是一种建筑空间中的图像之物(pictural object),而非弗拉文所追求的空间现象(spatial phenomena)。

在从19 世纪末开始的视觉艺术发展之路上,弗拉文继承了乔治·修拉(George Seurat)新印象派的光色。修拉在将点彩技法合理化的创作过程中,迈出了艺术史上重要的一步而将传统绘画带至光色斑斓之体验。弗拉文重现了修拉将艺术转变为光源的这一过程:空间不再是艺术陈列的背景和中立,观者与其所处环境开始互动,坠入发光的、共振性的空间。“弗拉文在画廊空间中对灯光的设置,其意义在语境上取决于画廊的空间功能和电力照明被社会规定的建筑用途……这些灯管在与其他作品或与一个展览空间的特殊建筑特色发生关系时才具有意义。”[4]189-190

4.3 图像

弗拉文1960 年代的作品扩大了人类植根于自然、历史、艺术、科技的感受,这种感受在与建筑空间结合后得到进一步放大。正如弗拉文所言:“尽管我一直强调荧光与色的创作范畴,但依旧未能彻底地将观者从传统艺术(绘画、雕塑)的观看体验中解放出来。我依然认为杜撰的这个术语‘作为物体的形象’能够最好地描述我对媒介的应用。”[4]28

艺术史学家汉斯·贝尔亭 (Hans Belting) 在《图像与崇拜——一部艺术时代之前的图像史》 (Bild and Kult, Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst)一书中提出了“图像人类学”(Bild-Anthropologie)的概念,“图像人类学坚持把图像视为身体的替代物以及把身体与实质图像视为实体,让想象的图像可以盖印或投射于其上。”[9]290弗拉文的装置与贝尔亭的定义不谋而合,灯管之电光图像与人类文化的想象图像在此重合,“1961 年当弗拉文第一次展示他的荧光灯管作品时,荧光灯管——如沃霍尔1962 年开始频繁使用的坎贝尔锡罐头图像一样,已成为一种寻常之物。”[10]82安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的罐头、可口可乐、玛丽莲·梦露是商品文化的图像和流行文化的新圣像,弗拉文的作品是光电的空间影像。弗拉文不仅创作了戏剧化的形式引发了艺术图像之自然属性和边界的讨论,也建立了艺术图像与建筑学的关联。

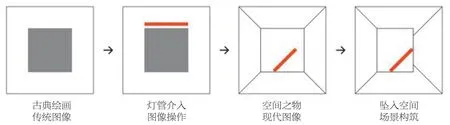

9 弗拉文空间中的图像构筑演化图(绘制:张燕来)

10 弗拉文的作品基于对建筑空间的详细考察

11 纽约古根海姆博物馆中的弗拉文作品

12 弗拉文用光效构成的法国国旗

13 弗拉文创作的休斯顿里蒙厅

4.4 文化

丰富多元的现代艺术图像、空间表象的背后是人类浩瀚的历史与文化。美国的文化融外来文化与本土文化、传统文化与流行文化于一体,作为二战后消费文化盛行时期诞生的弗拉文的艺术也不例外地成为美国文化的产物。去除灯管作为一种廉价大众之物的象征意义,我们还可以从美国的城市景观中寻找线索,在美国的城市、街道与建筑中,人造灯光随处可见:汽车旅馆的粉色霓虹、加油站屋顶上的醒目灯箱、电影院前的光色海报、商场中闪亮的金色灯光……“即使是功能性的灯光,如禁止、警告标识等也都散发出一种现代化的电光魅力。美国创造了一种地球上的新鲜奇观,一个拒绝黑暗的人造天堂。”[6]281艾瑞克·多斯(Erika Doss)将这一现象概括为一种图像中的“美国事物”(American Things)[11]80。弗拉文的电光图像融合了哥特怀恋、乌托邦破灭、太空计划、物质欲望等隐喻,进而成为美国文化和人类文化中或隐或现的一种符号,一种将极少主义的精确与流行文化相结合的符号。

14 阿诺德·纽曼拍摄的展厅中的弗拉文 (10-14图片来源:参考文献[3])

5 结语:光之形

有一天,所有的艺术都会走向光。

——亨利·马蒂斯[6]35

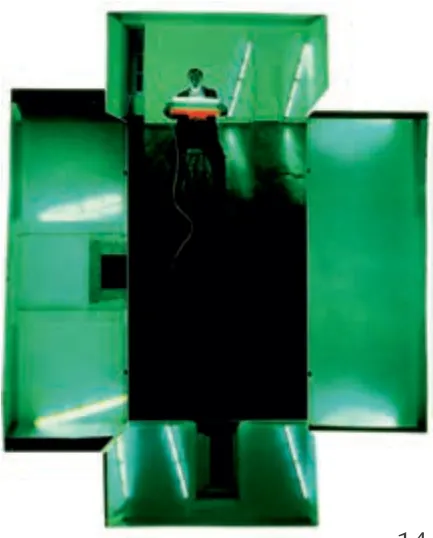

1967 年,摄影家阿诺德·纽曼(Arnold Newman)拍摄制作了一张特别的照片:弗拉文手持红白色灯管,被四面发光的墙壁所包围。这张照片几乎成为弗拉文作品的说明书,完整地呈现了弗拉文图像构筑的3 个重要元素:作品、环境和观者,空间将三者联系在一起并居于核心地位(图14)。

20 世纪艺术的重要特征是创新,现代艺术家不满足于从19 世纪之前的历史与传统中表达观念而自主地创造了新的视觉语言。“弗拉文对空间形式着迷,一如雕塑家在空间之中‘作画’;他还是建筑师,将空间变形:光激进地改变了空间感受,证明光是建筑的一部分而不仅仅是一种装饰。”[6]282以科学和技术革命为背景,弗拉文在对艺术进行再定义的同时也构筑了现代建筑空间中的图像史。

坠入空间的艺术图像:现代艺术从再现(representation)走向图像(image),融入建筑、坠入空间。植根于历史与文化、日常生活的艺术图像的构筑过程也见证了艺术家和现代艺术自律性的自我进化。

作为中介之建筑场景:作为物质材料与视觉感受的终结者, 以弗拉文的装置为代表的现代艺术作品刺激了 “空间-场-场景”的发展过程,建筑场景建立了艺术作品与空间感知相互对立又相互调和的双重关系。□

注释

1)弗拉文的作品均为无题(untitled), “无题”之后会加上朋友、艺术家、或者批评家的名字,在表达敬意的同时也暗示了作品在题材、概念、历史、空间上与致敬者的关联性。

2)弗拉文与纽约古根海姆博物馆结缘颇深,1959年代博物馆建设期间,他曾短暂工作于博物馆,在这段时期内他对展览空间的体验与观察也影响了后来他的作品与空间的关系。

3)有关罗斯科教堂,详见:参考文献[12]。

4)弗拉文采用的荧光灯管具有单一的模数特征:长度(4种)——约0.6m、1.2m、1.8m、2.4m(2ft、4ft、6ft、8ft);色彩(9种)——蓝、绿、粉、红、黄、白(4种不同的白)。