中国移民者对海外传统民居的影响

——以维甘“石楼”为例

2020-11-21赵冲严巍通讯作者布野修司ZHAOChongYANWeiCorrespondingAuthorFUNOShuji

赵冲,严巍(通讯作者),布野修司/ZHAO Chong, YAN Wei (Corresponding Author), FUNO Shuji

1 引言

1999 年维甘历史街区申遗成功,当年幸免于美日军队轰炸的“石楼”再一次成为世界关注的焦点。菲律宾处在“海上丝绸之路”沿线的重要位置,在殖民和移民的多元文化中形成了独特的城市空间和民居样式,为深入研究中国传统建筑在移民过程中的本土化对当地的影响提供借鉴。

2 维甘传统民居的形成过程

19 世纪后半叶,作为城市富裕阶层的中国移民和中国的莫斯提邹(mestizo,祖籍福建的中国男性和当地马来血统女性的混血)积极参与了维甘的城市建设。菲律宾的殖民化初期,西班牙殖民者与原住民同住在木构的“干栏式”建筑里,这种建筑屋顶覆盖水椰属,墙壁由简易竹片贴成,在当地被称为“盒子之家”(Bahay Kubo[1],图1)。

西班牙人居住区域是木结构建筑较集中的火灾多发区,建筑的耐火性成为普遍关注的问题[2]。1583 年,马尼拉大火之后,西班牙殖民者采用石头和瓦来建造更耐用的建筑,这些材料同时可以彰显西班牙帝国的威严1)。西班牙殖民者中,虽然没有建筑师,但懂得建筑技术的传教士却不少。1581 年耶稣会的神父被派往马尼拉进行石造建筑的修建,并指导当地的中国工匠进行石灰、瓦等材料加工[3]。马尼拉的教父萨拉查(Salazar)在日记中曾经这样记载:“大量的中国人从事瓦、木材等建筑材料的进口贸易,取代了墨西哥的瓦材进口”[4]。1640 年,由5m 高墙围合的600 栋临时住宅被大型的两层石造住宅所取代,当时的马尼拉街区风貌是按照墨西哥的样子建设的,但热带天气下的石造住宅远不及干栏式的木结构建筑舒适。

1 1999年列入世界文化遗产的维甘历史街区(摄影:赵冲)

17 世纪地震频繁发生,石造建筑屡次遭受破坏,在重建过程中人们对木结构建筑的抗震性有了重新的认识。1670-1694 年间,出现了在石瓦结构中添加独立的木柱的建造技艺[5]。因此,当时的“石楼”住宅其实是木结构骨架外包裹着石材和瓦片。1740年左右,出现了一层为耐火的石结构、二层住宅部分为木结构的新样式[6]。后来,这种混合的住宅成为菲律宾主要的城市型住宅,称之为“石楼”(Bahay Na Bato)。

因为“石楼”比一般干栏式住宅的建造费用高,所以居住的群体大都是西班牙人、西班牙莫斯提邹、中国人和中国的莫斯提邹等城市中的富裕阶层。但建筑的细部装饰和家具的设计完全是中国样式。原来是为了展示西班牙殖民建筑威望的石造建筑,受原住民和中国文化的影响,渐渐成为“折衷式”的“石楼”民居。

继马尼拉开始建盖“石楼”后,于19 世纪在各地方城市开始推广。此时的木匠及家具工人除中国人外,还有大量的原住民和日本人2)。遭受多次地震灾害后,1880 年西班牙殖民政府公共设施科制定了《建筑物基本法》,规定墙壁的厚度和建造材料,推广使用水泥、瓦、石材以及外墙瓷砖等抗震性能更好的材料,更提倡“石造技艺”传承[7]。1886 年地震后,殖民政府采用英国人带来的亚铅涂层波浪型铁板来取代从前的半圆形瓦片[3]。

19 世纪末,中国的莫斯提邹流行送子女至欧美留学,从而形成了在当地称为“ilustrado”3)的上流社会,这些人大都住在“石楼”里。二战结束,美国统治时期,虽然新型的建筑材料如钢筋混凝土、玻璃开始用在新型的住宅上,但“石楼”作为菲律宾“国民”建筑的地位一直没有动摇。新型住宅样式没有直接采用以及二战期间美日军队间接保护成为维甘“石楼”建筑大量余留的主要原因。

“石楼”的基本型及其变型的一手资料,来源于1996 年Rabang-Alonzo 的申遗资料。维甘市用作申遗的120 栋历史建筑资料中,记录了包括平面、立面、产权所有、位置、建设年代等信息。以此资料为基础,本文再次对120 栋建筑的所在地、位置关系以及城市中心区的历史建筑物的分布、宅基地和建筑的尺度关系、宅基地面积进行了考察。120栋历史建筑中,学校2 栋、教堂1 栋、监狱1 栋、体育馆1 栋以及平层仓库14 栋,其余建筑均为考察对象的“石楼”(图2)。现在作为专用住宅的有83 栋,并有18 栋进行了改造,成为观光用的博物馆、事务所。住宅的“商业化”从19 世纪末就已开始,特别是近几年伴随旅游开发,将一层作为店面,二层作为住宅的“商铺石楼”日益增多。现存“石楼”中,最古老的建于1740 年代,而建于19 世纪末至20 世纪初的最多[8]。

2 维甘历史城区公共服务设施分布

3 维甘历史城区建筑结构与层数

4 基本类型

5 石楼二层的基本平面

3 石楼的基本空间特征

相对潮湿的一层一般用于仓库和车库,二层则为居住空间,主要功能空间包括接待室(caida)、客厅(sala)、饭厅(comedor)、厨房(cocina)、寝室 (cuarto)、祷告室(oratorio)、阳台(azotea)等。连接一层和二层的大楼梯位于室内,石楼建筑在形态上虽近似干栏式建筑,但值得注意的是石楼楼梯非简单结构形式,受西班牙的影响,偏大的楼梯设计可作为空间的展示场所。在同为西班牙殖民地的古巴以及加那利群岛常见的进深略浅的阳台与室内的走廊平行放置。此外,“石楼”还有45°倾斜的庑殿顶、木格窗(受中国和日本建筑的影响,用云母蛤壳打磨取代玻璃)等特点。

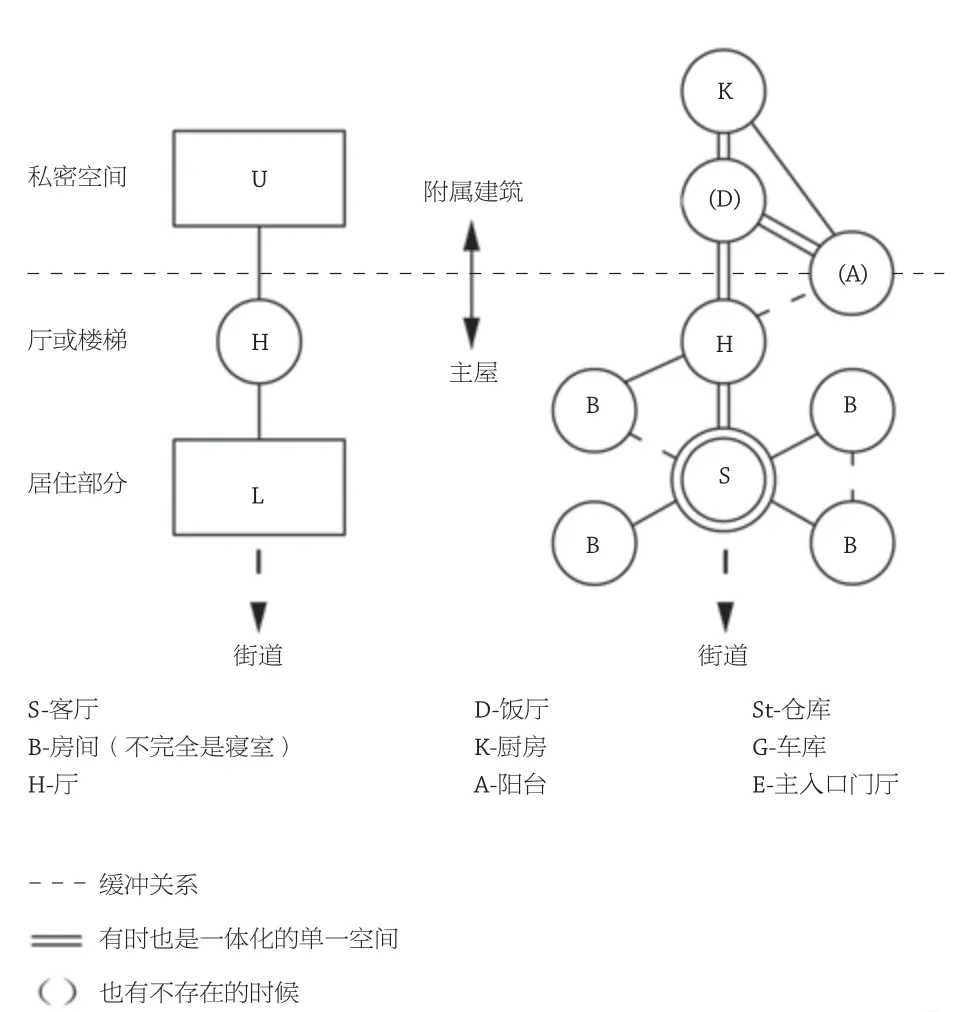

“石楼”的主要结构形式,一层为“石造”,二层为木造的混合结构。101 栋建筑中,一、二层均为木构的1 栋、混合结构45 栋、一、二层均为石结构55 栋 (图3)。“石楼”二层主要设置客厅,面阔大且都带有半透明的贝壳窗。客厅在位置上没有规定,但面向道路是基本条件,这是为了在节日期间可以通过窗户看到外面游行时的圣象4)。厕所通常设置在二层,也有的位于道路的反侧或宅基地(院子)的深处。厨房的墙壁和灶台多采用石头堆砌而成,与厨房连接的称为阳台,是外部楼梯通往地面一层的过渡空间,此空间同时也作为屋主人进行烟叶、海鲜加工的工作场所。以上是“石楼”空间的基本特征,根据一手资料,基本类型可以列出17 类(图4),二层的平面空间组织形式概念如图5 所示。

4 石楼的类型

以上的分析是“石楼”的基本型,由于建筑规模、宅基地的形状差异,“石楼”可以进行更为详细的类型分类。首先,面向普拉里德尔和克里索洛戈两条大街的10 栋“石楼”,即与街巷存在特殊的关系,可以区分为只有一个立面临街、位于街角处且前后两个立面临街和3 个面临街3 种。建筑的平面型态不会因为街道的形式不同而发生变化,影响其平面变型的是建筑的面阔和进深,即建筑自身的规模。一般可以认为是客厅和各个房间的关系变化决定了建筑类型。再者就是一层是否作为居住空间使用也会直接影响建筑的类型。客厅面向街道的86 例中,可以分成柱间1 列、2 列和3 列。2 列和3 列中,进深长、宅基地还余有大量空间的建筑,其型态都呈“L”型和“コ”型。与前3 类不同的是和街道平行的面阔略宽的“一”字型,甚至还有客厅和各个房间分离所形成的“分离”型。用以上的分类方法进行统计,各建筑类型为1 列型1 例,2 列型36 例,3 列型34 例,“一”字型7 例,分离型5 例(图6)。剩余的3 个案例,因为大规模的改建,无法进行分类,但由此可以得知1 列型和3 列型是最为普遍的类型。

6 石楼的平面类型 (2-6绘制:赵冲)

7 维甘街区分割的2种模型

5 石楼尺度和街区关系

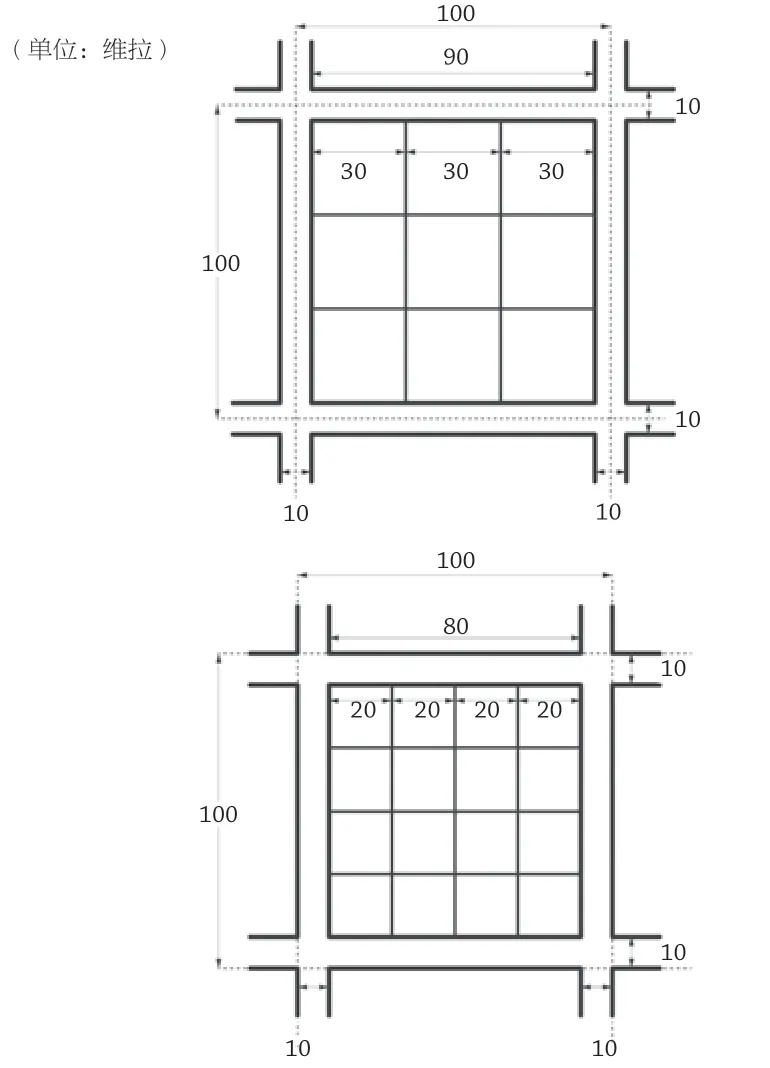

5.1 维甘历史城区的规划模型

“石楼”具有极为朴实、简单的型态特征,其建筑型态和街区的分割制度有着密切关系。以“石楼”最集中的街区为对象,测量道路间距的尺寸,虽然会出现大小不一的情况,但街区规模十分明确。根据调研数据,推测出符合维甘街区空间秩序的规划模型[9](图7)。接下来讨论建筑与城市街区的关系。

5.2 “石楼”的尺度量化

8 “石楼”的面宽、进深和面宽、宅基地的关系 (7.8绘制:布野修司)

以上关于街区的分割体系,即100 维拉(vara)5)(1 维拉=0.8359m)见方进行三等分或四等分。首先推测宅基地的开间是否以30 维拉或者20 维拉作为基本单位。101 例建筑,通过面阔和进深的关系、面阔和宅基地面积的关系(图8)分析可以得知建筑单体用的是维拉下一等级的皮埃(pie)6)。面阔的平均是20.70 维拉(最大42.11 维拉、最小8.25维拉),进深的平均是23.07 维拉(最大41.21 维拉、最小7.42 维拉),可以得出建筑面积基本是1 罗安(loan,约279m2)。在2 罗安的宅基地上建造1 罗安见方的建筑应该是非常有趣的规划理念,如果平均的建筑面积是1 罗安,以20 维拉×20 维拉进行计算,难以得出4×4 分割一个街区的模式。因此40 维拉×40 维拉(20 维拉×40 维拉)的街区划分的基本理念模型是由建筑的尺度反推测出来的。

18 世纪,即1740 年(No.46)、1758 年(No.32)、1788 年(No.1)7)建造的“石楼”,面阔尺寸已超过30 维拉。面阔超过30 维拉的有9 例;进深超过30 维拉的有17 例。面阔、进深均超40 维拉的有4例(图6)。最终可以判断出所有建筑都建在面积不超过40 维拉×40 维拉的宅基地里。

从建筑的面阔、进深尺度来看,最初的规划,将街区制定为2×2=4 的分割(1 个单位=4 维拉×4维拉=4 罗安)是极为可能的。在中南美国家的西班牙殖民城市中4 分割的规划方法是常见的,菲律宾的殖民规划建设吸取了中南美的丰富经验。因此维甘的4 分割式的街区规划采用的就是西班牙殖民初期在中南美国家所用的规划模式。

综上所述,“石楼”的若干类型的变迁都是围绕一层(石结构)、二层(木结构)组成的居住空间和住宅的核心(客厅),这两者的关系而展开的。住宅的类型化虽然受其面阔和宅基地面积影响,但基本的空间构成没有根本的改变。

6 结论

分别从住宅面阔和进深的关系、宅基地面积和建筑面积的关系两个问题点入手,对街区分割的假设进行了讨论。之前提出的假设为3×3 分割(1 个基本单位=30 维拉×30 维拉)或者4×4 分割(1个基本单位=40 维拉×40 维拉)的街区构成的基本模式。可是从“石楼”建筑自身的规模(面阔×进深)来看,面阔尺度超过30 维拉的仅约20%,因此上述的分割模式在规划初期就已经形成的可能性较低,相反2×2=4(1 个基本单位=40 维拉×40 维拉)的可能性较高。

维甘老城的“石楼”的建设开始于17 世纪中叶,1830-1930 年代是建造的鼎盛时期,是构成今天维甘城市景观的主要要素。随着西班牙殖民者的入侵,进行城市建设和经济活动的实际是中国的莫斯提邹,因此“石楼”住宅里随时洋溢着“中国风”的元素。维甘的规划实施与西班牙殖民帝国颁布的《印地亚斯法》(las indias)8)所规定的并非一致9),现今的城市框架的组合,与其说是西班牙殖民者,不如说是中国人以及中国的莫斯提邹所创造的。即在西班牙人和原住民两者对立关系中,中国血统(含中国移民者)居民文化的介入,是形成复杂多元社会文化的重要原因。□

注释

1)在公开的报告书中也记载了要重视教堂和政府建筑也要用石头建造。详见:参考文献[3]。

2)立面的推拉窗是由日本人引入的。

3)“ilustrado”西班牙语,启发、教化之意。

4)一年一次,称为“街道守护神”的节日,人们高举圣象在街道上来回行走。菲律宾各地举行节日的时间有异,维甘是在1月末举行。

5)维拉(vara),西班牙统治时期的长度单位。同时,皮埃(pie)也作为长度单位被使用。米利都城的规划就是采用维拉、皮埃为基本单位。但在“菲利普二世的赦令”中出现更多的是皮埃。皮埃本意为“足”,与英美的英尺、中国的尺相似,维拉原意为“细长的木棒”,1维拉约等于3皮埃,现在西班牙公式的1皮埃=27.86cm,1维拉=83.59cm。因国家和地域不同,两者分别有差,菲律宾的1维拉约等于84.7852cm。

6)1皮埃=0.2786m,1维拉=3皮埃。

7)No.46:16.75维拉×32.54维拉,No.32:28.95维拉×25.36维拉,No.1:37.38维拉×20.82维拉。

8)Las Indias, 西班牙人发现、征服、殖民的地域总称。

9)维甘的规划至少有两点也不符合《印地亚斯法》,首先是建设了相邻的2个广场,再者采用了其他西班牙殖民城市规划中罕见的3×3=9的九宫格区划模式。