技术治理中技术人工物设计的底层属性探析

2020-11-19郭延龙汤书昆

郭延龙,汤书昆

(1.安徽大学社会创新设计研究中心,安徽合肥 230601;2.中国科学技术大学人文与社会科学学院,安徽合肥 230026)

随着科学技术的发展,在技术哲学的经验转向发展路径上,技术人工物本体属性产生了主客体矛盾的现象。技术人工物设计完成后,投入到日常生活世界中,使用者对技术人工物的结构认知处于一种“黑箱”状态,设计者对于技术人工物的技术功能是否满足使用者需求同样处于一种“黑箱”状态,两种互为“黑箱”状态的技术人工物逐渐脱离日常生活世界。但在日常经验社会中,技术是常规的客体,以满足人的生存和生活需求,当技术发展到一定程度时,技术成为阶段性的主体,人成为技术的附属品,依照这种潜在的发展趋势,将存在指引我们走向技术中心主义危险道路的可能性。因此,技术人工物在特定阶段需要处于一种技术“透明”的状态,需要对技术人工物的本体属性进行还原,在本体论层面厘清技术人工物内涵和外延的界限,充分挖掘技术人工物在其发展路径上的潜在价值,正视技术人工物在伦理转向路径上的关键作用。

1 技术人工物“两重性”和“三重性”的源起

技术人工物是指通过技术实践活动而生成的存在物,是人工自然的一部分,在一定材料或要素制造出来的人工物。技术人工物不包括经济关系的人工物(企业、货币等)、上层建筑的人工物(国家机器、法律等)、意识形态的人工物(文化艺术、宗教等)等类型,非直接指向以技术制品的实物形态存在的技术过程的产物。1998 年前后,荷兰技术哲学家 Kroes 等[1]提出技术人工物的“两重性”观点,受到其技术哲学研究者Ihde[2]、Mitcham[3]等学者的关注和研究。

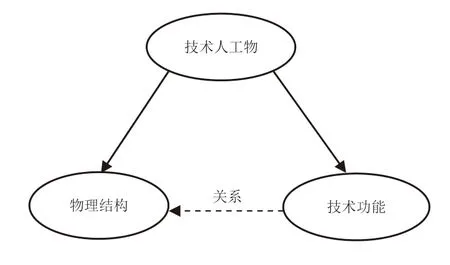

技术人工物的“两重性”是指结构跟随功能,即通过功能“转译”(translation)为结构,结构-功能基于因果关系与行动的语用规则[4]。在工程视角下,技术人工物的“两重性”更多的是从技术功能和物理结构的功能主义立场考量(见图1),对于工程师而言,物理结构决定了技术功能,所设计的技术人工物在日常生活中应用反复验证和改进。“两重性”的重点在于揭示技术功能与物理结构的联系及技术功能与设计者、使用者的意向之间的联系,明确了一系列的技术人工物实践和工程层面的内容范围[5]。人文视角下的技术哲学对技术人工物的“两重性”考虑更多的是物理结构和技术功能如何在应用场景中如期呈现,认为物理结构和技术功能之间存在一种鸿沟,在不同的使用场景中,物理结构呈现出的技术功能不全然发挥设计者所预期的情景。对于技术人工物的“两重性”问题,Kroes 等[1]后期用了两个三角关系来阐明了这几个基本概念之间的关系:结构-功能-目的;技术人工物-实物-社会人工物。但技术哲学荷兰学派Kroes 等[1]提出技术人工物的结构和功能“两重性”,使用传统分析哲学的方法,即以逻辑为分析工具开展研究[6],仍然无法在理论层面得到有效的解释。技术人工物的“两重性”引发了很多争论,最核心问题是技术人工物的结构属性与功能属性如何统一到一个特定的技术人工物身上[7]。这种形而上学的问题很难与技术哲学“经验转向”的目的性相匹配,缺少基于实践性推理的技术本体论[8]。

图1 工程视角中技术人工物的“两重性”模型

国内从20 世纪80 年代从人工自然研究逐渐过渡到人工物的研究,在21 世纪初正式对技术人工物进行研究。潘恩荣[9]在技术人工物“两重性”的基础上提出技术人工物结构-功能“类函数模型”,运用“空间分离,时间同步”的逻辑,推导出技术人工物的结构与功能之间的肯定性关系。刘宝杰[10]从认知科学的角度分析了工程师在设计技术人工物过程中具有自觉跨越结构-功能鸿沟的能力。阴训法等[11]提出技术人工物的“三重性”,即物理结构性、社会功能型和技术过程性。从自然的因果性和社会的目的性阐释技术人工物的本体属性,技术过程性是为前两个属性提供天然自然转化为人工自然的过程,但大部分研究局限在荷兰、美国等强势技术哲学研究范畴下的演进,很难找到实质性的解决路径。

技术人工物的“两重性”也遭到诸多学者质疑,如,美国技术哲学代表人物Mitcham[3]质疑技术人工物的功能和结构是不是二元论问题的延伸,为什么是“两重性”而不是多重性;李三虎[12]主张技术人工物采用一元论解释方法,将功能意义作为被解释的对象,而把与此相关的一切因素,如结构或物性、目的或意向、使用和背景等作为解释要素,试图将伦理属性纳入到本体论的讨论范畴。不难发现,很多研究是在技术哲学经过两次经验转向的背景下演进的,试图用价值论去弥补技术人工物的本体论与认识论上的隔阂,然而这种做法均存在认识上的前提弊端,因此才会有学者提出技术哲学的伦理转向,试图从价值论的维度弥补本体论方面的缺陷。

2 技术人工物中伦理实在性的前提批判

技术人工物的本体属性离不开人赋予其具有的伦理实在性。“伦理”的英文为“ethics”,来自希腊文“ethos”,翻译为“习俗”“道德”或“信念”。什么是正确或错误?什么是聪明或愚蠢?研究这些问题的学问统称为“ethics”[13]。西方伦理学在某种程度上等于道德哲学,有时也会通约,但遇到具体情景时存在其特殊性。Deleuze[14]从约束力层面区分伦理和道德不同:伦理是非强制性规则,道德具有某种强制性的规则。伦理是维持日常生活世界发展的秩序,规范人与人、社会、自然的参考线,偶尔存在越过参考线的可能性或参考线存在波动性。但中国哲学的传统认知中对伦理和道德的诠释有所不同,其中对伦理有两种解释:第一种解释是指事物的条理;第二种解释是指人伦道德之理,指人与人相处的各种道德准则。而“道德”一词同样分为“道”和“德”两个词,与现在所讲道德的意义有很大不同,属于“礼”的范畴。因此,“伦理”一词认知中存在两条路径,一条集中在人与事物、社会和情景之间的某种秩序,另一条集中在人与人之间的交往过程中处理事务方式的良好惯性准则,都无法脱离人赋予其存在的实在性,与技术人工物结构和功能的“两重性”的认知有所出入。

技术人工物是技术的一种物化表现,技术人工物设计的价值便是技术设计的价值体现,具体单项技术人工物的设计过程是基于本体属性的价值化的体现。对于多数的技术人工物而言,本体属性中的物理结构和技术功能的价值增量是缓慢的,更多地来源于技术人工物本体属性中的设计情景和使用情景,设计情景和使用情景的变化丰富了技术人工物的多样性。我们需要重新回到技术人工物产生的前提,还原至技术人工物还未产生的状态,去讨论技术人工物的本体属性是什么,会发现无论技术人工物如何演变,最初都是在特定设计情景下的人设计完成,即使某些技术功能和物理结构来自于人工自然,但是无法抹除人与情景作为设计者设计出技术人工物的事实,因此技术人工物产生的前提存在人赋予技术人工物特定情景下的秩序。另外,技术人工物本体属性变得模糊的原因在于看待其本质的时间维度标准不统一,造成了不同人对于不同技术人工物的认知。站在现在观照历史上产生的技术人工物,原始社会捕猎的石器技术含量很低,但在当时其代表着高技术的人工物,还原维度影响了人们对技术人工物本体属性的认识。技术人工物的技术功能和物理结构的“两重性”没有彻底还原其本体属性,需要将设计者和使用者中的属性纳入到技术人工物的设计、生产、制造和使用中,即从技术哲学经验转向到伦理转向演进的认识阶段,将技术人工物的伦理属性纳入到技术人工物实在性的前提批判中。

究其根本,技术人工物以何种方式存在的认识问题,可追溯至技术人工物伦理实在性中的“在”是事实的还是价值的存在。事实与价值的争论起源于18 世纪,英国哲学家休谟[15]25-28发现人们习惯性地将命题中通常的“是”或“不是”的问题过渡到“应该”和“不应该”的问题,成为哲学当中的“休谟难题”。Moore 等[16]进一步明确,“是”是一个存在论的概念,“应该”则是一个价值论的概念,而事物的存在作为一种客观、中立的事实,不包含任何的价值判断,因此由“是”的客观存在推导不出“应该”的价值判断,称其为“自然主义谬误”。但问题在于,休谟[15]30-35在逻辑实证主义时期提出的事实与价值的二分法,在认识论上却可以把事实与价值区分开来,但价值本身也存在于生活世界的实践中,从认识论角度,事实与价值可以分开,但在价值实践领域,事实与价值是不可分的。

人本身是一个行动者,在一项技术孕育产生之前,人们无法全面地从认识论上获取该项技术的事实,随着技术在生活世界中的广泛推广运用,技术本身的价值判断才会产生。对于技术这种事实与价值的矛盾性,这种问题为“科林格里奇困境”,好比踩刹车的程度,如果刹车踩得太死,技术发展受到遏制,如果车速太快,意识到需要刹车时便会控制不住,陷入两难的困境。普特南[17]指出事实与价值二分法的提出本身不符合客观存在的前提,现实世界中事实与价值缠结在一起,无法简单地用二元对立的方式划分;认为伦理学并非没有客观性,但这客观性并不来自于本体论,而是来自于我们的生活实践内部,即从实践哲学的层面来认识伦理属性的实在性。因此,技术人工物是事实与价值统一的存在,技术功能和物理结构无法脱离伦理的实在性而存在。

3 伦理属性作为技术人工物本体属性的考量

在传统伦理学主导的框架中,受形而上学的体系思维影响,将人类主体从物质客体中分离出来,人类拥有主动和意向性的特权,无生命的物体无法成为道德承担的主体,物质客体无法拥有主观能动性的特权,仅仅具有物性自身反射出的功能性。从传统伦理学的视角是无法分析技术人工物具有伦理性的存在,但现实情况是,技术人工物在某种程度上却表现出了伦理属性的意向性,与传统伦理学的解释相悖,我们不得不重新考虑形而上学影响下传统伦理学的解释路径和方式。但主流伦理学理论未曾给物质客体的道德维度留有余地。人们通常认为伦理学是人类独有的属性,但随着技术赋予物质客体的意向性,技术人工物已经无法安分地处在物质客体层面,人们渐渐意识到技术人工物的客体身份,被技术赋予了某种道德维度,因此,关于物的伦理才逐渐受到人们的关注。在日常生活世界中,各式各样的技术人工物带给我们便利的同时,也框定了我们的行为方式和如何体验世界的方式,并且它们塑造着我们一代代人的认知方式和行为方式,同我们共同“进化”和演进。

Ihde[2]从“人-技术”的关系视角解析技术人工物的本体属性,而非将人类主体和技术客体作为独立的方式进路来展开思考,将“人-技术”归纳为4 种关系,从人与技术的互动关系角度探索技术人工物的本体属性,用人与技术人工物的意向性阐释认识世界的逻辑,即具身关系:(人-技术)→世界;解释学关系:人→(技术-世界);他者关系:人→技术(-世界);背景关系:人(-技术-世界)。维贝克[18]认为人与世界的关系不应该被视为先在的主体对现在的客体世界感知和行为关系,而是世界客观与主体主观所经验、所存在的客观世界构成的场所;并不是主客概念先入而是从人与技术关系的视角观察其内在的关系,进而去把握和认识这个世界;用主体和客体来描述人与技术人工物的某种关系是不合适的,尝试着用主体性和客体性的相关表述方式替代主体和客体的表述。诸多学者在经验转向的技术哲学路径上,试图寻找解答技术本体层面的终极答案,但都具有局限性,才会有学者尝试从伦理转向的视角试图探究其根本。

随着技术的发展,技术人工物的表现形式也发生变化,技术人工物中的技术成分逐渐走向人们无法控制的预期,影响人在技术人工物的主体地位。对于技术人工物需要加入伦理指标,或者在技术人工物设计过程中将伦理属性作为技术人工物的本体属性,从技术人工物的内部路径预防人与技术主客冲突关系,甚至有必要回到亚里士多德[19]提出技术与自然并存的古希腊时期,重新审视技术中的质料、目的、形式和动力“四因说”,重新解析技术与自然的模仿及超越。中国先秦时期的《考工记》同样有类似思想的记载:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”[20],只有结合时间、空间、材料和能工巧匠才可以制作出精美的器物。以上两种原典是技术人工物产生的要素,强调了人和自然在技术人工物产生过程中的重要作用。技术与伦理之间本来就是同根同源,经过两种经验转向的分化,结构与功能、人与情景逐渐分化出来,遮蔽了技术根源的本质,因此,重新审视人的伦理要素有助于我们厘清两者的关系,重新思考技术与伦理的演变路径。

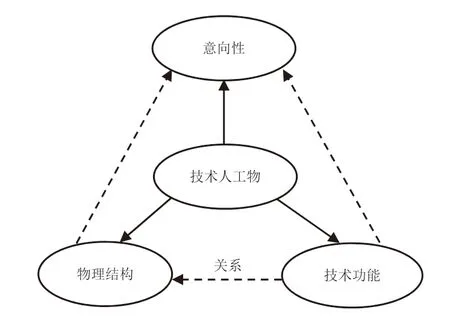

Verbeek[21]认为技术本身具有“意向”,技术不是中性的工具,它们在人与世界的关系中发挥着主动性的作用。例如电话和打字机最初并不是作为公众沟通和书写的技术物,而是帮助盲人正常生活的一种设备,电话和打印机在使用的过程中已被解释得与其设计初衷迥然不同。Ihde[2]将此现象称为“多元稳定性”,即一项技术有多种不同的稳定性,这取决于其在使用情景中的嵌入方式。技术人工物意向性的伦理内涵存在3 个层面,分为能力层级的意向性、指向性层级的意向性和多元稳定的意向性。能力层级意向性的例子中,火车站安检时禁止携带匕首等管制刀具,其背后的原因在于菜刀本身具有破坏公共安全的“能力”,有助于“持刀人”危害其他乘客的生命安全,该场景中的多个技术人工物在特定的使用情境中显现了意向性,人们感受到了这种危险的意向性发生。指向性层级的例子中,如ATM 取款机通过交互的界面文本信息解释银行卡里的金钱数额,指引你对自己银行卡存款金额的认知;温度计作为非具身的技术人工物的他者,给予现实温度的表征等。技术人工物指向某种特定的意向,帮助人们认识世界。多元稳定的意向性是人与技术人工物共同形成了复合行动体,技术人工物所具有的意向性成为复合行动者意向性的一部分。技术人工物的意向性关系模型[5],如图2 所示。

图2 技术人工物的意向性关系模型

另外,有一部分技术人工物的伦理要素便是设计的目的,例如将认识论与实践论最终统一到价值论上,红绿灯、减速带、隔离带等公共空间中维持人与人之间日常生活秩序的人工物,其诞生的使命就是维护人与人、社会间的伦理秩序。也存在其他目的导向的技术人工物,如避孕套、避孕药等满足人们私欲的技术人工物。技术设计是一个发端于认知、骤定于选择的能动过程,如果说对于技术价值的认知意念是技术设计的起始点,那么对于技术价值的意向性选择就是技术价值由意念到实在的必经之处[22]。

4 伦理转向后技术人工物“四重性”实践进路

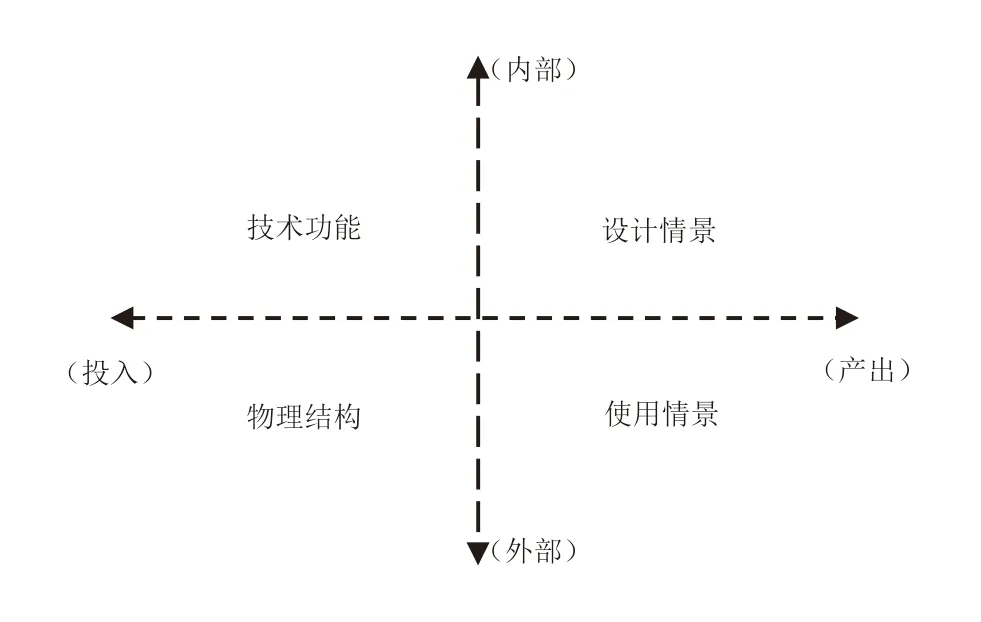

技术人工物被设计出来使用的同时,也塑造着人们日常行为习惯,影响着人类感知和认识世界的方式。诚如Verbeek[21]所讲:“作为行动者的技术人工物也就受到来自道德评价(moral assessment)的影响:与人类或多或少地相似,技术人工物本身及其活动可被证明为在道德上是善或恶的。”Heidegger等[23]根据技术对存在者的展现方式划分了前技术和现代技术,现代技术对物和存在者的展现是“挑衅”意义上的“促逼”,而不是古代技术的“物性”的“带出”。海德格尔晚期提出了“天地神人”的“四重性”,将技术人工物看成“持存物”,强调技术不是单纯的工具或手段,用“座架”的方式,以分析技术中决定人与存在着的关系[24-25]。因此,看待技术人工物还原至那时、那情、那景、那物的状态,设计出技术人工物的技术功能和物理结构,才可以像设计者预设的使用情景那样,将其“解码”并按照预设的情景中使用。根据技术人工物的内部和外部、投入和产出分为实践进路的“四重性”,即技术功能、物理结构、设计情景和使用情景,将伦理要素融入到技术人工物本体属性中,以缓和技术发展带来的本体论层面的问题。伦理转向视角中技术人工物的“四重性”模型如图3 所示。

图3 伦理转向视角中技术人工物的“四重性”模型

情景是基于生活世界的实践场景,设计者和使用者在设计和使用技术人工物的过程中均在场景中发生碰撞,是一种事实存在的生活世界场域。设计情景是技术人工物设计过程中的本体属性,属于围绕技术人工物设计过程中存在者的场域,包括技术人工物设计过程中各种自然、文化和历史关系的事物。设计情景构建了技术人工物从无到有的全部场域。设计师模拟这种设计情景,促逼某项技术人工物产生,类似于Borgmann[26]“装置范式论”中“聚焦物”的概念,“对于跑步者来说,聚焦物是河边的小路、林间小道或乡间小屋。像其他的聚焦物一样,这些事情经常是潜意识地存在跑步者的意识里。”Borgmann[26]从技术本质的本体研究走向经验研究,努力实现“形而上”研究与“形而下”研究的融合与统一。物化在技术人工物上的不仅有技术发明和技术创造着所生活的世界,而且还有使用者的生活世界。因此,设计情景将成为技术人工物设计过程中客观存在的本体属性之一。

使用情景是技术人工物设计过程中动态的本体属性。技术人工物在设计完成后投入使用的过程中,使用情景与设计时预期的不完全吻合,会出现这样或那样的不确定性,需要将现实生活世界中的使用情景采集后反馈到设计情景中,通常需要经过道德想象、调节设计和责任评估3 个主要环节,确保技术人工物在设计情景和使用情景尽可能做到统一,技术人工物的技术功能和物理机构才可以适应真实的使用情景。技术功能不能从技术客体应用的情景中孤立开来,它正是在特定情境中所定义。由于这个情景是人类行为的情景,我们称这种功能为人类行动的情景、人类(或社会)的建构。所以,技术客体分为物理的建构以及人类社会的建构[27-28]。技术功能和物理结构是在Kroes 等[1]提出的“两重性”基础上的延伸,将设计情景和使用情景纳入到技术人工物的本体属性中,与技术功能和物理结构处于同一层级,彼此之间相伴而生,无法简单地割裂而独立存在。

使用情景和设计情景彼此之间相互塑造。设计情景和使用情景是变化不可控的,但其中使用情景悬置在日常生活世界中的伦理秩序与规范具有一定的共识性。康德[29]在其著作《实践理性批判》中提出了3 条道德律:普遍的行为准则;人是目的;意志自律。第一条和第二条在传统伦理框架中比较容易执行,第三条要求每个行动者都做到自律,在日常生活中比较难实现,才会出现了法律和物律相关的道德律。将伦理本体属性纳入到技术人工物中作为物律的执行者,需要解析人作为行动者的行为和认知,将其纳入到技术人工物的设计情景中,或者影响创造出一种使用场景。如苹果手机没出现之前,人们停留在键盘式拨号使用的行为状态;当苹果手机问世后,将人的触觉融入到键盘的物理结构中,不单单是物理结构的简化,更深层次表现在物理结构与人的触觉发生一种“具身关系”,改变人们使用方式,随后iPhone7 的实体Home 键换成了带震动的虚拟Home键,可以通过手指感受到触感强度,身体获得知觉体验。

5 结论

本研究通过技术还原法对技术人工物设计的底层属性还原,得出技术人工物具有“四重性”,即技术功能、物理结构、设计情景和使用情景,属于事实与价值的统一产物。在技术人工物的技术治理过程中,需要从事实与价值双重维度入手,从伦理转向的视角切入,解决技术人工物设计过程中产生的问题。

中国当代科学技术处于快速发展的时期,人工智能、虚拟现实等各种技术及其产物层出不穷。技术人工物的发展是既定的历史规律,是人类文明进步演化的重要过程,从技术人工物本体属性的源头探索内在协调机制,有益于从技术设计和职业伦理的外在路径保障技术人工物的合理发展。因此,一方面我们要以积极态度推动科学技术的发展和成果转化,警惕技术快速发展过程中产生的伦理问题;另一方面也要防止陷入“伦理陷阱”而阻碍技术人工物的设计与运用。