谈“知识支架”在解题中的应用

2020-11-18宁夏

宁夏

高考地理试题采取情境、任务式命题方式。通过文字材料和图像表格设置情境,文字材料提供类型、属性、变化等地理事实,图像表格提供分布、数量、空间联系等地理事实。选择题通过题干,明确试题要求;通过选项,提供四类可能,题干和选项构成任务,引导学生根据情境做出理性判断。综合题通过设问,明确试题要求;通过参考答案,设置学生思维的预期表现,设问和答案构成任务,要求学生依据情境,通过逻辑推理过程,解决地理问题。因此,科学搭建情境和任务间支架,有利于逻辑思维过程的展开。下文分别就选择题和非选择题,以典型试题为例,从实际解题过程出发,探讨实施知识支架解题的途径。图1为地理选择题(综合题)结构图。

图1

一、选择题的支架

高考地理选择题通常采用题组方式命题,按照情境,可分为:图像情境、文字材料情境、图文综合情境等类型,按照选项,可分为组合式选择题和单项选择题。解答地理选择题,一般分四步,根据题干明确要求;根据图文获取信息;调动知识获得依据;结合选项做出判断。遵循从任务—情境—任务的闭合认知过程。因此,建立题干、图文、知识、选项之间的逻辑一致性,是正确判断的重要途径。下面结合典例1来分析。

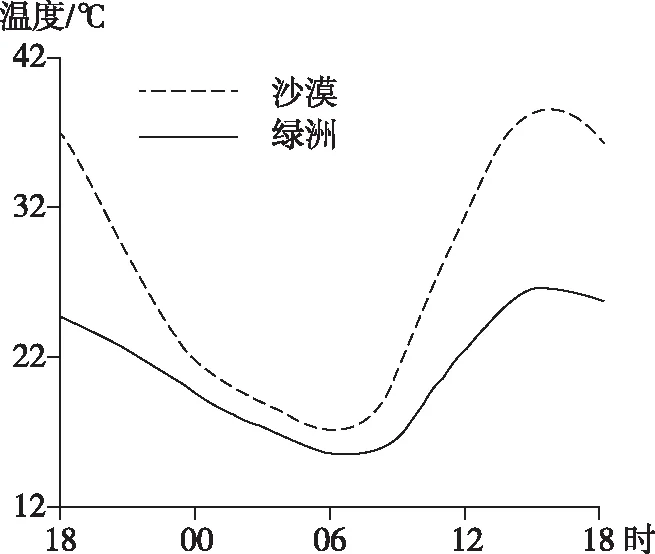

【典例1】(2020年全国卷Ⅱ,6~8题)对我国甘肃某绿洲观测发现,在天气稳定的状态下,会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。图2呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。据此完成6~8题。

图2

6.图示观测时段内

( )

A.正午绿洲和沙漠长波辐射差值最大

B.傍晚绿洲降温速率大于沙漠

C.凌晨绿洲和沙漠降温速率接近

D.上午绿洲长波辐射强于沙漠

7.导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲

( )

①白天温度低 ②蒸发(腾)多

③空气湿度大 ④大气逆辐射强

A.①② B.②③ C.③④ D.①④

8.这种现象最可能发生在

( )

A.1—2月 B.4—5月

C.7—8月 D.10—11月

【参考答案】6.C 7.A 8.C

1.读题干

审读题干,重点是找关键词。关键词一般是名词或名词词组。名词的知识结构指明信息解读的视角和调动知识的思路,是衔接题干、情境和知识的支架。譬如,典例1中第6题题干关键词是观测时段,要求判断从18时到次日18时内沙漠和绿洲的长波辐射和降温速率变化特点。又如,典例1中第7题题干关键词是绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的原因。夜间气温较低,要从大气逆辐射、地表物质组成、大气运动等方面来考虑。解读图文信息、调动地理知识也要从大气逆辐射的变化,地表物质的组成,大气运动等方面来分析。再如,典例1中第8题题干关键词是特殊低温现象发生的月份。特殊低温现象月份判断主要考虑不同季节气温变化的特征及原因等。同理,气温变化的特征及原因也是解读信息的视角和调动知识的思路。

2.读图文

读图文信息,必须以关键词为指引,建立关键词与图像、材料信息知识间的映射关系。知识的映射关系是沟通题干与图文信息的支架。譬如,根据典例1中第6题题干的关键词观测时段,在图文情境中寻找长波辐射、降温速率变化的具体信息,发现傍晚绿洲地温曲线下降缓,沙漠地温曲线下降陡,凌晨绿洲和沙漠地表温度曲线接近平行。这些信息是地理事实知识,但直接支持关键名词的判断。又如,根据第7题题干关键词夜间地表温度低的原因,要根据大气逆辐射,地表物质组成等知识从图文情境中寻找具体的信息,发现图像中白天绿洲地表温度较沙漠低的重要信息。

3.调知识

调动知识需要根据知识间的联系,如因果关系、影响、意义、属性等,知识联系因具体的试题情境而生成,为思维的升华,正确的判断搭建了支架。譬如,典例1第7题,判断夜间地表温度低的原因,调动知识,往往需要建立下列知识联系:水汽变化—影响吸收地面长波辐射的能力—大气逆辐射作用变化—地温和气温高低变化等。联系沙漠和绿洲不同的自然背景,考虑沙漠和绿洲水热差异的变化,为科学判断奠定基础。又如,典例1第8题判断特殊低温现象发生的月份,在思维过程中,建立气温特征—变化的原因—特定时空的因果链条等。联系该地白天沙漠地温高达37 ℃,夜晚绿洲最低温也在15 ℃以上,昼夜温差大,推断该季节地温高。

4.读选项

对于复杂的选择题,还需要比较容易混淆的选项,才能做出科学的判断。由此可见,在解答地理选择题过程中,不同阶段关注重点和选择支架不同。具体而言,阅读题干明确要求,核心是找关键词,明确知识结构。阅读图文获取信息,重点是建立关键词和图文信息的映射关系。调动知识获得依据,途径是建立地理知识间的联系。结合选项做出判断,一定要符合逻辑关系等。如图3示意地理选择题支架。

图3

二、非选择题的支架

非选择题也是由材料和图像构成试题的情境。情境类型主要有日常生活情境、地理学术情境和地理与生产联系情境等。设问和答案共同构成试题的任务。与选择题相比,综合题的文字材料更加丰富,图像往往采取组合方式,信息量增加,更加注重思维过程和表达能力的考查,更有利于区域认知、综合思维等学科核心素养的考查。非选择题的解答分为四步:根据设问明确要求,根据图文获得信息,调动知识获得依据,依据动词构建答案。仍然体现任务—情境—任务的逻辑思维过程,探索设问、图文、知识等情境、任务要素的一致性,是解答试题的重要途径。

【典例2】(2020年全国卷Ⅰ,36题)阅读图文材料,完成下列要求。

葡萄喜光,耐旱。图4为某坡度较大的地方采用顺坡垄方式种植葡萄的景观。该地位于52°N附近,气候湿润。

图4

(1)当地采用顺坡垄种植葡萄,据此分析该地区的降水特点。

(2)指出该地种植葡萄宜选择的坡向,并分析与梯田相比,顺坡垄利用光照的优势。

【参考答案】(1)顺坡垄不利于保水保土(灌溉不便)。因此,该地区降水应具有以下特点:降水频率高(经常降雨),强度小(少暴雨或每次降雨量较小),降水量季节分配较均匀。

(2)葡萄喜光。种植葡萄宜选择向阳坡(或用方位表示的阳坡,如南坡)。该地纬度高,太阳低(正午太阳高度小)。与梯田相比,顺坡垄接受阳光照射的角度较大,植株和垄接受光照的面积较大。

1.读设问

非选择题的关键词由行为动词和名词组成,是一个动宾词组。动词指明认知过程,即思维方式和程度。名词包含知识框架,指明认知的内容,构成信息解读的视角和知识调动的思路,搭起设问、情境和知识之间的支架。如典例2设问(1)要求“当地采用顺坡垄种植葡萄,据此分析该地区的降水特点。”动词是分析,名词是降水特点。要求分析该葡萄园年降水量,季节变化,强度等方面的特点。设问(2)要求指出该地种植葡萄宜选择的坡向,并分析与梯田相比,顺坡垄利用光照的优势。动词分别是指出和分析,名词分别是坡向和顺坡垄光照的优势。该设问要求选择阴、阳坡向,并比较梯田和顺坡垄在利用光照的时间长短、强度大小方面的差异等。为阅读图像,解读材料,调动知识指明思路。

2.读图文

图像和材料承载信息不同,需要全面解读。解读信息必须以设问中关键名词的知识结构为指引。建立图文材料中事实信息和关键词概念知识的映射关系,知识间的映射关系构成逻辑思维的支架,实现设问与情境的对接。譬如典例2设问(1),要分析降水的特点,就要从年降水量、季节变化等方面阅读图文,从材料得知该地区气候湿润,说明年降水多,从图文中得知顺坡垄坡度大,推断利于排水但不利于保肥。又如设问(2)选择适宜的坡向并分析顺坡垄的优势,根据图文材料,顺坡垄坡度大,可得出较梯田采光好等重要的信息。

3.调知识

调动知识的内容由关键名词决定。思维线索是建立知识间的联系。地理非选择题的高频名词有特征、原因、影响、过程和措施。知识间联系不仅体现在学科内的因果、影响、意义、属性等,还拓展到生活应用领域,甚至跨越学科界线,体现动态变化的综合思维及复杂现实情境中的区域认知等学科核心素养。知识联系是情境与任务之间重要的支架。譬如典例2设问(2),分析顺坡垄利用光照的优势。关键词是优势(影响),知识联系就是地形(海拔、地势、坡度等特点)—光照(时间、强度)的影响。

4.读动词

构建答案必须以行为动词为指引。地理非选择题设问中常见行为动词有分析、简述、说明、比较、评价等。不同的行为动词认知要求不同,如分析,就是对地理事物或现象予以剖析、分解。分析原因、分析地位或作用,分析事物间的联系等。行为动词的思维指向和认知程度成为科学表述的直接支架。譬如典例2设问(1),分析降水的特点。就是剖析地形和降水之间的关系。又如,典例2设问(2),分析顺坡垄利用光照的优势。表述需要厘清地形与光照之间的关系,说明具体的影响。

总之,从知识结构、知识映射、知识联系等显性的支架入手,能将抽象思维过程转化为可视的认知过程,从而提高解答选择题的准确性和解答非选择题的逻辑性(如图3),并将学科核心素养建立在坚实的知识基础上,突出调动知识解决实践问题的重要性。