“亭亭玉立壶”的创作感悟

2020-11-17方小龙

方小龙

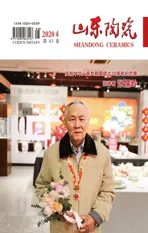

图1 亭亭玉立壶

一件富有冲击力的艺术品,必然是艺术家的一次情感宣泄。在学习和制作紫砂的过程中,那些令人赞叹的新奇造型和造型背后那深厚的文化底蕴,也不单单是感动了观赏者和使用者,紫砂的创作者也同样如此。因为在紫砂创作的过程中,从无到有的塑造本身就是一种学习和理解的过程,很多经典的紫砂造型在诞生之前,就连创作者自己也无法预知其能够产生多强大的冲击力,而浩瀚的传统文化,为众多的紫砂创作者的自我提升创造了一个广博的舞台,不断的从中进取并获得感动,就成为了新时代展露自身的创作者所日常经历的故事。

了解紫砂造型诞生背后的故事,是解析一件作品最佳的手段,我国是一个有着悠久历史和文化的文明古国,在几千年的文化传承中,“文人”一直占据着社会审美的主流。传统的士人阶层不单主导着社会发展的整体走向,还掌握了定义什么是“美”的权利,文人对美的好恶,影响了同时代大众审美的风潮,从这一点来看,这样的审美在某种程度上是被禁锢的,久而久之,紫砂的造型衍变也就陷入了停滞,直到社会发展进入到一个新的阶段,文人阶层的消亡反而促进了紫砂“文人壶”的发展,当代紫砂艺术就是以新时代的审美,重新诠释和演绎“文人气息”在紫砂造型的表现,图1“婷婷玉立壶”的创作就是以此作为指导思想来进行最初设计的。

1 “亭亭玉立壶”的创意来源

这把壶的创意来源于《北齐书·徐之才传》:“白云初见空中有五色物,稍近,变成一美妇人,去地数丈,亭亭而立。”这段话显然是带有古代神话色彩的描述,我们都知道白云中出现五色,那多半是雨后经常会出现的自然现象——彩虹。古代人由于无法解释这种现象,所以往往会将自身的想象代入到自然之中,这跟我国古代社会主流追求与自然合一的崇高理念是分不开的。这种追逐自然,崇尚自然的思想直到今天依然影响着社会上很大一部分的生活选择和审美倾向,比如很多人所追求的“原生态”,“自然美”等等。

作为紫砂壶的制作者,对于“五色”是十分敏感的,因为紫砂泥又被称为“五色土”,所以作品“婷婷玉立壶”便是同样以“五色土”来塑造内心中容颜和悦的美好形象,而在这种想象中,笔者首先想到了出淤泥而不染,濯清涟而不妖的莲花。

2 形体设计

我国的传统莲花图案早在原始社会就已经产生,随后历经商周,在南北朝时期发生了风格的转变,盛于唐代。从这两个时间节点我们可以发现,商周时期是一个早期的莲花图案诞生时期,延续了社会最初对于莲花形态的认知,而到了南北朝时期,随着汉代佛教的传入,衣冠南渡后的文化交融,莲花形态也就自然的发生了转变,及至盛唐,佛教的影响开始兴盛,而古典艺术总是和当时的宗教有着千丝万缕的联系,到明清时期,莲花图案在生活中已经广泛普及,其传承具有多样的表现形式和丰富的文化内涵。作品“婷婷玉立壶”中的莲花图案设计,也是跟历史演变一脉相承的。结合创作主题所要表现的风格气质,莲花图案在这件作品当中以三重形态进行分布,分别是壶盖、壶肩、壶底。整体的轮廓搭配这种装饰,形成了紧凑、圆润、挺立的形体艺术特征,以传统紫砂壶的“圆”作为基础,来进行纵向的排列,体现出十分鲜明的层次感和逻辑性。

3 “亭亭玉立壶”的制作

这把壶的制作遵循传统紫砂圆形器的制作成型方法,先从打泥条拍泥片开始,制作出一张厚薄均匀的泥片,由于壶体的高度较高,这张泥片的宽度要有所富余,所以在最初选料的时候要进行一次预估,尽量做到一次性选料,均匀拍打。随后将泥片裁切成长方形,用围身筒法将泥片的两头围成一个圆柱体,裁切掉多余的泥片,用内镶法进行镶接,当镶接完成以后,处理好镶接痕迹,清理掉内部多余的脂泥。由于这把壶的壶身采用了肩颈一体的设计,圆柱形的身筒可以先行与壶底部镶接,随后借助转子用竹拍子拍打出壶身曲线,这一步称为塑形。这里需要注意的是,跟传统圆形器不同,这把壶的壶腹并不需要进行大曲线的向外鼓出,而是需要将原本的圆柱形泥片略微向下压迫,构成一个上丰下细的壶体结构,这样的造型并不是单纯给壶身泥坯施加一个向下的压力就可以的,而是用手指托着壶面内部,一点一点的拍出弯曲的线条,由于曲面较大,所以在进行这一步的时候可能会花较多的时间,这时候还需要注意坯体补水,避免在拍打的过程中因过于干燥而开裂,在壶面的曲线完成以后就可以开始进行封口,用制作好的圆形泥片将空气封闭在内部,让其在缸内静置一段时间后,泥片内部的压力被释放,空气给予壶身一个向外的张力,这个时候再来进行开壶口。壶口的制作采用了嵌入镶接的方式,作为支撑壶盖嵌入壶口的部分,壶口需要进行一定程度的加强,圆形的圈线在镶接时要注意受力的角度,并不是单纯的向下承压,而是斜四十五度角向外扩张,这样的镶接方式让原本壶面最“鼓”的部分获得一份内部的压力,从而在结构上更加牢固。圆形的嵌盖要在一定程度上进行内削,将盖壁做薄,减小壶盖的质量,壶钮是为了体现出向上挺立的效果,制作成了立钮圆珠的形式,这枚壶钮的中心处需要设置气孔,这部分就可以巧妙的通过气孔来进一步减小壶钮的质量,使壶口上部结构进一步的轻量化。

壶盖上的装饰正是属于“莲花”的第一部分,这部分的泥片以贴塑加暗接的形式围绕着壶钮底座来进行排列,莲花形的泥片尽量打薄,随后进行铺砂处理,砂砾要尽可能的筛细,配合莲花花瓣形态的泥片构成了一个浅浮雕的装饰效果,这样的装饰从上往下看就如同莲花的花芯,圆形的壶盖、口所构成的圈线起到了外层装饰的效果,在这样的壶口圈线外,采用同样手法但更大范围的莲瓣贴塑也就顺理成章了。在制作这一部分装饰的时候需要注意,莲瓣泥片的厚薄并不需要做到上下一致,而是越靠近壶口泥片越薄,越是莲瓣尖越厚,形成一种肉肉的质感。

最后,壶底部的莲瓣贴塑构成了三重莲花装饰的最后一层,以相对应的形式铺陈展开,上下两组莲花就如同倒影一样,交相辉映,这样的装饰带有既抽象又真实的艺术效果,巧妙的变换了空间,让人忍不住联想到挺立在水面生动绽放的莲花之美。

4 形体韵味,表现主题

“亭亭玉立壶”的壶身主体展现是一个完整的莲花形态,但在形体表现中,单纯的莲花装饰与壶身身筒的结合是过于抽象的,这就需要额外的对照和烘托,但显然在这样一把茶壶上,再进行额外的添加都是多余的,所以这把壶选择在茶壶本身的结构上下功夫,用壶流和壶把来表现形体韵味的延伸,从而强烈的表现出创作的主题。

这一点我们可以从传统紫砂壶形中得到借鉴,跟这把壶有着相似形体轮廓的,如“宫灯壶”具有同样的上丰下敛的壶身基本形,其壶流和壶把采用了均衡的左右扩张的方式,来表现“宫灯”这一照耀四方的主题,而作品“婷婷玉立壶”的主题重点是表现一种向上的挺立,所以如同宫灯一般横向的流把表现就并不合适,原本平衡的三弯流变化就需要进行改变,在这里采用了缩减上下两端壶流的长度,将多出来的部分集中于壶流中段的做法;同样壶把也采用了相同处理,将圈耳把上下拉长,延伸壶把中段的长度,这样一来流把的造型就与壶身相适应,统一了形体韵味,更好的表现出其中的主题韵味。

结合壶上的莲花装饰,就会发现,拉长的壶流和壶把,就如同伸出水面的茎干,纤细,干净,保持着同主体的莲花一样的气质,这种统一的形体气质和形体联系,将作品“婷婷玉立壶”的主题烘托出来,让人一眼就能够明白作者所要传递出的情感,简洁,但却十分有效。

5 总结

简洁的形体,配合简洁的装饰,再到简洁的结构,从整体上散发出浓郁的古风韵味,但其具体的形成却有着十分清晰的现代艺术设计的逻辑,即通过外形装饰的引导来渲染其中所孕育的艺术情感。