三类中药有效成分的生物活性及应用前景分析

2020-11-17王磊高琳侯慧文钱坤

王磊,高琳,侯慧文,钱坤

(天津市农业生态环境监测与农产品质量检测中心,天津 300402)

兽药是畜牧生产中十分重要的投入品。随着动物性食品安全问题日益受到人们的重视以及2018年农业农村部发布兽用抗菌药使用减量化三年行动和2020年全面禁止饲料中添加药物成分后,对于畜牧养殖业来说,寻找原有药物的替代品迫在眉睫。中药所具有的毒副作用小、环境污染少,对动物本身不易产生抗药性,可抑制耐药性细菌生长的优势,使其有希望成为全面禁用药物的替代品。人们发现多种中药提高动物免疫功能、治疗疾病的作用,是通过其提取的中药有效成分(active components of chinese herb,ACC)实现的。[1-3]因此,深入研究ACC,对于阐明中药药理作用,提高中药的治疗效果都具有十分重要的意义[4]。

选取多糖、苷类和生物碱三类ACC,对其基本化学组成及分类、构效关系、生物活性进行总结,展望其在畜牧生产中药用价值的研发前景,以期对ACC在畜牧生产中的科学研究和应用提供有益参考。

1 中药多糖

1.1 中药多糖的化学组成与构效关系 多糖是生物体内参与许多生物功能的重要物质。多糖广泛存在于中药材中。目前,可以运用现代检测技术如:高效液相色谱法(HPLC)、气相色谱法(GC)、核磁共振波谱法(NMR)等,对水解多糖的单糖组成进行定性和定量分析(表1)。研究单糖组成是研究糖苷键连接方式的基础。

表1 四种中药多糖水解单糖统计表

中药多糖是一种杂多糖,可根据多糖的分子量不同而分离获得,但由于组成多糖的单糖复杂的链接方式,导致其高级结构与多糖生物活性的关系还不明确。PuXY等[10-11]通过对当归多糖和黄芪多糖的结构特性和抗氧化活性研究提出“糖受体学说”理论,李树颖等[12]模拟胃酸环境,在体外处理黄芪多糖后,得到了寡糖片断(由2~10个单糖组成),说明多糖进入生物体后被分解为寡糖片断,通过寡糖片断与细胞膜上的受体结合,从而激发细胞释放细胞因子。因此推测,多糖链上也存在类似酶结构的“活性中心”,即寡糖片断。这对进一步研究多糖的结构提供了新策略。也有利于研究多糖的高级结构与生物学活性的关系。

1.2 中药多糖生物活性

1.2.1 免疫调节活性 在免疫系统层面,中药多糖能够刺激动物体内免疫器官分泌免疫球蛋白,从而提高机体免疫力。杨海峰等[13]在考察桑叶多糖增加雏鸡对新城疫Ⅳ疫苗(La Sota株)免疫调节作用的研究中发现,鸡的呼吸道和肠道粘膜中的分泌型免疫球蛋白(sIgA)浓度随着桑叶多糖的浓度增加而显著增加,说明中药多糖能够促进免疫系统大量分泌特异性抗体,从而增加疫苗的免疫效果。

在细胞免疫层面,中药多糖能够促进B、T淋巴细胞的增殖,促进巨噬细胞的吞噬作用。陈晓兰等[14]通过MTT法测定不同浓度的桑叶多糖对小鼠脾脏分泌的淋巴细胞的影响中发现,中药多糖无论是单独使用还是与药物[植物血凝素(PHA)或脂多糖(LPS)]联合使用,均可表现出较强的刺激B细胞分泌作用。马昭等[15]采用实时荧光定量PCR方法检测中药复方多糖(党参、山楂、熟地等11味中药提取多糖)对鸡淋巴细胞转录因子NF-kB、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)mRNA表达量的影响,结果为复方多糖作用的细胞组中上述3种免疫细胞因子mRNA表达量大幅增加。秦延军等[16]通过研究发现,中药多糖可通过多种信号通路激活、诱导巨噬细胞及树突状细胞的成熟,减少树突状细胞的内吞作用,增强巨噬细胞吞噬能力及T细胞增殖力,对机体进行免疫调节。

1.2.2 抗病毒活性 布合丽倩穆·依明等[17]使用MTT法考察广泛分布在北方的牛皮消多糖(CAP)的体外抗鸡新城疫病毒(NDV)活性,研究发现不同浓度的CAP对NDV有阻断、抑制,甚至杀灭的作用。这证明中药多糖具有抗病毒活性。

1.2.3 抑菌活性 陈希文等[18]对地榆、大黄、虎杖等22味中药的单味中药多糖和其中选取的复方中药组方的复合多糖进行了体外抑制猪源金黄色葡萄球菌活性实验,川牛膝、黄芩、茯苓、地榆、虎杖5种中药多糖对猪源金黄色葡萄球菌有较强的抑菌效果,以黄芩、地榆、大黄、虎杖等中药为主的复方多糖对猪源金黄色葡萄球菌具有良好的抑菌活性。

1.3 中药多糖衍生物活性 大量研究将中药多糖和中药多糖衍生物的活性对比后发现,中药多糖衍生物的生物活性更强,推测是由于中药多糖经化学衍生后空间结构改变,进而影响其活性。目前研究较多的是硫酸化多糖、硒化多糖等。姚丽丽等[19]通过研究紫锥菊多糖(EPP)与硫酸化紫锥菊多糖(SEPP)对雏鸡免疫抑制状态的调节作用后发现,SEPP和EPP均能显著提高环磷酰胺诱导的免疫抑制鸡的体重、肝、脾和肾脏指数(P<0.05),通过提高一系列免疫指标,如白细胞介素-2(IL-2)、IL-6浓度,达到增强鸡免疫力的作用。其中SEEP对促进鸡外周血细胞因子IL-2的分泌效果优于EPP,显示经修饰后中药多糖的生物活性要高于多糖的生物活性。

2 中药苷类(配糖体)

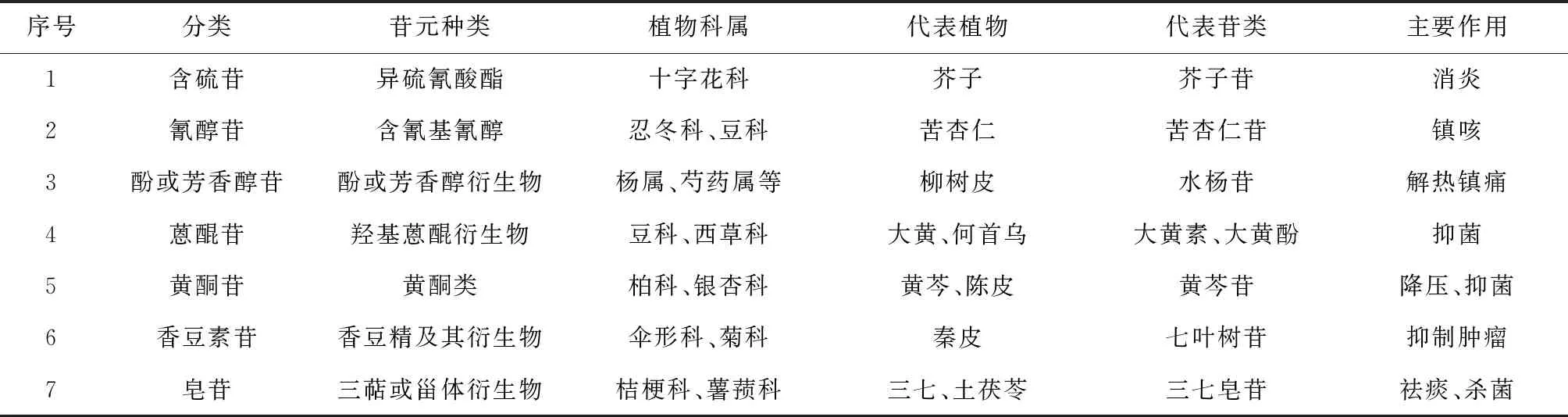

2.1 中药苷类的化学组成、分类与构效关系 苷类(Glycosides)是由糖、苷元和苷键三部分组成的化合物。在植物体内,多种活性成分都可通过苷键与糖结合成苷。按照苷元化学结构的不同可以把苷类分为7类(表2)[20-21]。

表2 苷元结构分类表

苷类结构中某些点位的羟基等基团与苷类的活性相关。蒋小文等[22]研究牛蒡根中黄酮苷类抗氧化活性的构效关系时,分离黄酮苷的成分,通过DPPH法、ABTS法和FRAP法对分离得到的化合物进行抗氧化活性测试。结果发现,所分离得到的8种黄酮苷中,柚皮素-7-芸香糖苷和甘草苷的B环上的3′-OH和4′-OCH3结构具有较高电子离域并能形成氢键,很大程度提高了其结构的稳定性,增强了其抗氧化活性。

2.2 中药苷类生物活性

2.2.1 免疫增强活性 细胞因子是免疫系统的关键调控因子。对免疫细胞的激活、分化、增殖等方面有着重要的作用。崔艺燕等[23]将144头仔猪分成三组,饲喂柑橘提取物(为黄酮苷混合物)300 mL/头、金霉素(抗生素对照)75g/头,28d后,通过测定血清中IL-2、IL-6、TNF-α、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白G(IgG)和sIgA含量来考察柑橘提取物对血清、肝脏和肠道粘膜的免疫效果。柑橘提取物组仔猪血清免疫球蛋白的含量均高于抗生素组。由此可见,柑橘提取物的免疫效果优于抗生素。刘君雯等[24]采用MTT法检测淫羊藿苷对巨噬细胞吞噬功能和淋巴细胞增殖的影响,ELISA法检测淫羊藿苷对淋巴细胞分泌IL-2、IL-4、IL-10和IL-12的影响。结果发现:淫羊藿苷能够通过调节细胞因子的分泌而提高小鼠腹腔巨噬细胞和脾淋巴细胞的免疫功能。

2.2.2 免疫抑制活性 研究表明,中药苷类也表现出选择性免疫抑制作用。孟庆芳等[25]发现土茯苓提取的落新妇苷具有选择性免疫抑制的特性,落新妇苷对免疫性肝损伤、胶原诱导的关节炎和接触性过敏反应均具有免疫抑制作用。落新妇苷与橙皮素同为二氢黄酮类化合物,化学结构区别为落新妇苷在C环上C3位H原子被鼠李糖取代[26]。橙皮素饲喂仔猪后表现出免疫效果增强,而落新妇苷则选择性的抑制活化T细胞和th1细胞活性,从而实现选择性免疫抑制[23,27]。

2.2.3 抗病毒活性 中药苷类还具有抗病毒活性。李卫鹏等[28]通过考察H6N6禽流感(avian influenza,AI)病毒感染小鼠的血液学指标发现,黄芩苷治疗组在黄芩苷浓度较高时,对H6N6禽流感引起的炎症反应,具有降低白细胞总数,抑制出血反应的作用。汪伟等[29]发现高剂量的人参皂苷Rb1能够明显缩短猪圆环病抗体转阳时间,显著提高抗体滴度,降低血清病毒载量及血清病毒阳性率。

2.2.4 抗氧化活性 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、超氧化物歧化酶(SOD)是生物体主要的过氧化物分解酶,在动物体内广泛存在,具有广泛的生物活性,能够保护细胞膜结构,维持膜结构的稳定性,保护DNA,防止其损伤,二者均能够清除动物机体内的自由基,发挥较强的抗氧化性能[30-31]。吕慧源等[32]发现山花黄芩提取物(SMF),主要成分为黄芩苷和绿原酸,可显著提高21d肉仔鸡血清总抗氧化能力(T-AOC)(P<0.05),显著提高42d肉仔鸡血清中GSH-Px水平(P<0.05)和SOD水平(P<0.05),且效果均优于抗生素组。

3 中药生物碱

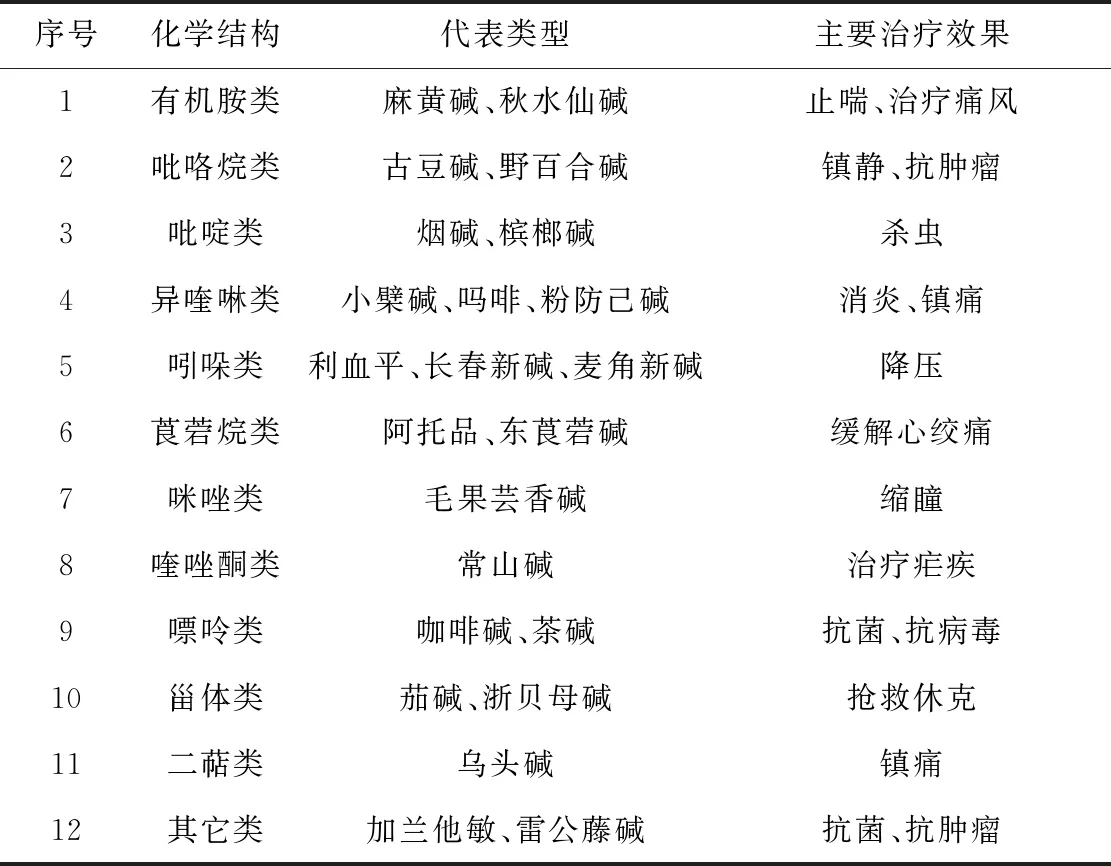

3.1 生物碱的化学组成、分类与构效关系 生物碱是天然产的含氮有机化合物,大部分为杂环结构,氮原子在杂环内。主要分布于豆科、茄科、防己科等植物中。对于生物碱的结构研究比对多糖和苷类研究要明确。通常按照化学结构为其分类(表3)[20-21]。

目前,众多科学家对生物碱的构效关系进行了研究。生物碱的活性可能与其分子平面结构、烯烃或间二氧杂环戊烯、羟基、氮阳离子和胺基有关[33-34]。 Hudlicky等[35]研究水仙碱及其衍生物分子结构时发现其C环上的1,2,3,4,7位羟基团均为能影响化合物生物活性的功能性羟基,第7位羟基存在时其活性最强,7位羟基反应成酯后化合物活性消失。

表3 生物碱化学结构分类表

3.2 中药生物碱的生物活性

3.2.1 抑菌活性 生物碱具有广泛的抑菌作用。张玉玲[36]采用肉汤微量稀释法检测苦豆子总碱、氧化苦参碱、苦参碱、槐定碱对11种致病菌的体外抑菌效果,发现MIC值(最小抑菌浓度)更小的是苦参碱和槐定碱。丁浩[37]研究了36种中药单体对罗非鱼致病性无乳链球菌的体外抑菌效果,结果表明血根碱的抑菌效果最好,最低杀菌浓度(MBC)值为16 μg/mL,其作用机制可能为阻碍细菌的生物被膜生成。

Hamasaki N[38]等从吴茱萸中提取出2种喹诺酮类生物碱对幽门螺旋杆菌有选择性的抑制作用,MIC为50 μg/mL,与阿莫西林和红霉素的抑菌效果相同,而对其它细菌没有抑制作用,可以作为专门抑菌剂研究。

3.2.2 消炎活性 Bribi Noureddine[39]等从非洲的一种紫堇科植物(FumariacapreolataL.)中提取出生物总碱,将其作用于DNBS介导的小鼠上皮炎症细胞时,有明显的抗炎作用。通过这项研究发现,白屈菜碱等生物碱能够抑制结肠组织释放炎症因子IL-6和TNF-α的mRNA表达和释放,同时,促进了MUC-2和ZO-1蛋白表达,以维持肠上皮细胞的结构完整性。

3.2.3 抗病毒作用 板蓝根具有抗病毒作用早已被人们熟知,近期研究发现,板蓝根中提取的生物碱告依春是抗病毒的主要成分之一。Luo Z等[40]发现板蓝根中提取出的生物碱告依春能够显著的降低小鼠对流感病毒的易感性,显著降低小鼠肺部的流感病毒复制,降低小鼠的死亡率。并发现告依春抗病毒机制可能为:降低细胞内线粒体融合蛋白(MFN2)表达量,从而增加了线粒体抗病毒信号蛋白的表达,进而增加了β干扰素介导的跨膜转运,使得线粒体参与抗病毒功能。

4 三类ACC应用前景分析

4.1 多糖应用前景分析 多种中药多糖因为具有提高动物免疫力、抑制病毒活性等作用而开发前景广阔。但是目前,只有依据黄芪提取多糖研发的药物面世。黄芪多糖类药物主要有三种剂型,分别是黄芪多糖注射液、黄芪多糖粉和黄芪多糖口服液。截至2019年12月末,农业农村部批准黄芪多糖注射液兽药批准文号426个,包括4个规格;批准黄芪多糖粉兽药批准文号64个,仅有1个规格;批准黄芪多糖口服液兽药批准文号210个,只有1个规格。[41]三种剂型的治疗作用均是辅助治疗鸡的法氏囊病。

从治疗范围看,目前只有对鸡的法氏囊病预防性治疗的黄芪多糖类药物面世,在体内外有免疫调节、抗氧化活性、抗病毒等显著作用的中药多糖还停留在研究阶段。主要原因是中药多糖一般由杂多糖组成,其活性成分还未能有效地分离并鉴定,也许杂多糖中的多种多糖协同作用才具有上述活性,这为中药多糖质量标准制订,稳定性考察带来了困难。此外,由于中药多糖多为大分子量的物质,难溶于水,故而限制了研发剂型的选择。只有攻克上述技术难题,才能将更多中药多糖类药物推向市场。

4.2 苷类应用前景分析 苷类具有某些强于多糖的生物活性。刘坤等[42]将黄芩苷、苦参碱,黄芪多糖等十几种ACC对鸡新城疫强毒(F48E8)作用后,比较抑制活性发现:黄芩苷对病毒的抑制作用无论是在加毒前(先加病毒再加ACC)还是混感(病毒与ACC同时加入)时都要强于黄芪多糖对病毒的抑制作用。因此,黄芩苷等苷类有希望被开发成比多糖抗病毒效果更好的药物。

目前,在《中华人民共和国兽药典》二部等部颁标准中,已经有近百个关于ACC制订的中兽药标准(包括新兽药标准)[43-44]。在这些质量标准中,有近半数的质量标准包含苷类提取物。目前尚没有单一药材的精提苷类药物出现,可能是单一组分的苷类的分离纯化技术还需要探索,也可能是其生物活性没有粗提物好。

4.3 生物碱应用前景分析 近几年研究发现,许多生物碱不但具有杀菌作用,还可以抑制耐药菌的生长,显示出了其可以替代抗生素的特性。秦静英[45]等通过标准琼脂平板、对倍稀释法检测盐酸小檗碱对耐药性大肠杆菌的MIC时,发现盐酸小檗碱对耐亚胺培南、头孢哌酮、左氧氟沙星的大肠杆菌MIC值为64 μg/mL,具有良好的抑菌效果。

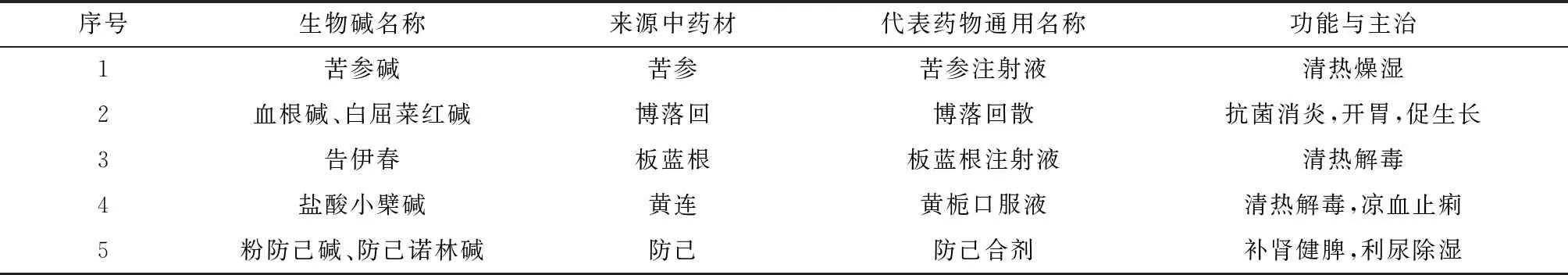

表4 部颁兽药标准含生物碱类ACC统计表

在部颁兽药标准中,已有多种含有生物碱的中药制剂(表4)。[43-44]生物碱是最有希望替代抗生素成为抑菌剂的ACC。从功能与主治来看,目前研发出的含有生物碱的药物主要功能是清热解毒、利尿除湿,而作为生物碱的主要作用暨抑菌效果好的药物,只有含血根碱(白屈菜红碱)和盐酸小檗碱的ACC出现,这与多种生物碱具有抑菌效果的体外实验结果不匹配。因此,生物碱在抑菌剂开发方面还大有潜力可挖。

5 问题与展望

5.1 研究成果转化不足 ACC中的多糖、苷类和生物碱在药效和作用机制方面都有大量的研究报道,但是真正转化为上市药物的少之又少,与ACC中许多生物活性相应的药物并未出现。只有黄芪多糖粉(含黄芪多糖)和盐酸小檗碱片(含盐酸小檗碱)取得兽药批准文号。这主要与ACC中复杂的化学成分,当前的分离、鉴别技术瓶颈,ACC成分的主要作用机制尚不明确,ACC中各成分的协同作用,ACC规模化生产产品重现性和稳定性有关。因此,还应该加强生产应用方面的研究。

5.2 相同生物活性的ACC选择与研究 比较三类ACC的生物活性不难发现,多糖、苷类和生物碱的生物活性有许多相近之处。三者都具有免疫调节、抗病毒和抑菌等生物活性,目前对于三者生物活性作用的分子机制尚不十分明确,如果是作用于同一靶点则存在竞争关系,如果是多靶点作用可以增强治疗效果。因此研究相同生物活性ACC的作用机制及协同作用机制是研发此类中兽药产品的基础。

5.3 从中兽医治疗的角度寻找ACC研发新思路 由于ACC具有复杂的化学成分,目前无法像西药一样明确其化学结构与生物活性的关系。我们可以从中兽医治疗的角度出发,积极开展动物疫病的辨证论治,结合中药的“四气五味”理论和方剂“君、臣、佐、使”的配伍规律,探索ACC各种组合的治疗效果。孔靓等[46]归纳了中药有效成分组(effective compounds group)的研究成果,借助化学成分中药药性辨析的拆方-组方、色谱指纹图谱“敲入、敲出”、中药血清药物化学等方法研究中药的有效成分组合,这些研究方法保持了中药多成分、多靶点的基本特点,是中药复方系统中起核心作用的子系统。待分离、检测技术进一步成熟后再研究化学结构,进一步提高此类中兽药的治疗效果。