慢性萎缩性胃炎患者的消化内科临床治疗探究

2020-11-16秦晓轩

秦晓轩

摘要:目的 对慢性萎缩性胃炎患者给予消化内科治疗,观察该治疗方式的临床价值。方法 选取本卫生院2018年6月至2019年6月收治的58例慢性萎缩性胃炎患者作为观察对象,所有患者在随机的原则下分为观察组和对照组,每组29例患者,对照组患者给予常规的内科治疗,观察组则在常规治疗的同时给予替普瑞酮治疗。结果 在总体治疗效果上,观察组达到的总有效率明显更高,在Hp转阴上,观察组的转阴率更高,在复发率上,无论在3个月和6个月上复发率观察组均更低,组间的差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 对于慢性萎缩性胃炎患者在常规治疗的基础上加用替普瑞酮治疗效果显著,能够有效提高Hp转阴率,降低复发率。

关键词:慢性萎缩性胃炎;消化内科治疗;替普瑞酮;Hp转阴率

【中图分类号】R573.3 【文献标识码】A 【文章编号】1673-9026(2020)08-086-01

慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)作为胃癌的病变前期症状在近年来发病率越来越高。CAG的发生与人们的饮食结构、生活习惯等有紧密的联系,且该病的发生呈现出年轻化的态势。CAG若不能得到及时有效的治疗将会导致病情恶化,增加了胃癌发生率,严重威胁了人们的生命安全。目前,临床上对于CAG的治疗主要采取药物治疗,常用的药物为甲硝唑、吗丁啉、盐酸雷尼替丁胶囊等,常规的药物使用后患者的症状有所缓解,但存在一定的复发率,导致疾病迁延不愈。本研究选取了58例CAG患者作为观察对象,进行了分组来对比探究消化内科治疗的效果。

1研究对象与方法

1.1研究对象

在本卫生院2018年6月至2019年6月收治的CAG患者中选取58例作为研究对象,其中有男性患者28例,女性患者30例,患者的最大年龄为69岁,最小年龄为45岁,患者的病程范围为0.5-6年。将所有患者在随机的原则下分为观察组和对照组,每组29例患者,分析两组患者的一般资料(性别、年龄、病程、表现等)显示差异并不大(P>0.05),有进行此次研究的价值。

1.2治疗方法

1.2.1对照组

按照常规的治疗方法进行治疗,使用的药物有甲硝唑、吗丁啉、雷尼替丁等,不同药物具体的使用方法:甲硝唑:350-650mg/次,吗丁啉8-12mg/次,雷尼替丁胶囊0.15-2mg/次。

1.2.2观察组

在对照组治疗的基础上联合应用替普瑞酮胶囊,甲硝唑、吗丁啉、雷尼替丁服用剂量均同于对照组,替普瑞酮服用方法:小于50mg/次,3次/d,且在饭后0.5h后服用;根据患者的年龄及病情合理地调整用药。1个疗程为半个月,所有患者均连续治疗2个疗程[1]。注意告知患者在用药治疗过程应注意饮食,保持清淡饮食,禁止进食辛辣、刺激的食物。

1.3观察指标

观察对比两组总体治疗效果、Hp转阴率、3个月复发率及6个月复发率。

1.4疗效判定

根据患者的临床症状改善情况分为显效、有效、无效,总有效率=(显效例数+有效例数)/55×100%。

1.5统计学方法

所有数据均使用SPSS19.0软件进行统计学分析,计数资料均使用n和%表示,并进行x2检验,组间差异有统计学意义则使用P<0.05表示。

2结果

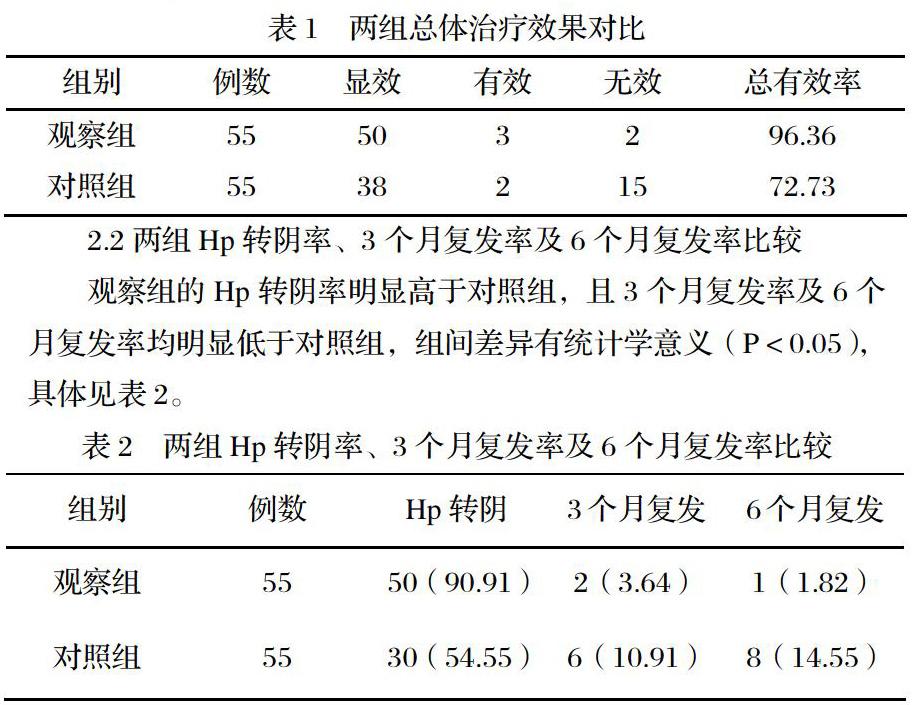

2.1两组总体治疗效果比较

观察组的总有效率明显高于对照组,具有较明显的治疗优势,且组间形成的差异有统计学意义(P<0.05),具体数据见表1。

2.2兩组Hp转阴率、3个月复发率及6个月复发率比较

观察组的Hp转阴率明显高于对照组,且3个月复发率及6个月复发率均明显低于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05),具体见表2。

3讨论

有相关的调查数据显示,慢性萎缩性胃炎在我国的发病率呈现出逐渐上升的趋势,且好发人群逐渐向年轻人转变。CAG的具体发病机制尚不明确,但通过多方面的调查与研究显示发病与人们的生活习惯及饮食习惯有密切关系。治疗该病的原则就是清除Hp,减少炎症对胃黏膜的损伤。临床上对于CAG往往是给予常规的药物来改善患者的症状。

本研究在常规用药的基础上联合使用了替普瑞酮,该药为新型的药物,能够有效地保护胃黏膜,加快胃黏膜中的高分子糖蛋白与胃粘液的再生功能,并生成防御因子,改善胃溃疡,从而达到治疗的效果。本次联合用药结果显示,总有效率、Hp转阴率更高,复发率更低[2]。

总之,对于CAG患者给予常规药物联合替普瑞酮治疗效果显著,患者症状改善明显快速,复发率低,值得推广应用。

参考文献:

[1]汤红霞,石云玲,崔俐.探究慢性萎缩性胃炎患者的消化内科治疗效果[J].母婴世界,2019(21):71.

[2]林保华.慢性萎缩性胃炎患者消化内科临床治疗探究[J].世界最新医学信息文摘,2019(10):77-78.