借讽喻之法,品文章之旨

——小议高考小说阅读中讽刺手法的运用

2020-11-16新疆曾艳青

新疆 曾艳青

2016年及其之前的高考语文中,文学类文本阅读和实用类文本阅读是二选一。实用类文本阅读以人物传记为主,因其容易读懂、容易解答而备受学生喜欢,学生渐渐“冷落”了文学类文本阅读的小说和散文。2017年高考改革,文学类文本阅读和实用类文本阅读成为必做题,题型结构和分值都有很大的变化。2018年和2019年三套全国卷文学类文本阅读都是小说,而六篇小说中,《理水》和《有声电影》都用到了讽刺手法。

除此之外2012年全国卷文学类文本阅读老舍的《马裤先生》,2014年浙江卷文学类文本阅读王伟锋的《走眼》也都用了讽刺手法。因此笔者想梳理一下讽刺手法的类型及其作用,以期对小说的阅读起到抛砖引玉的作用。

什么是讽刺呢?讽刺是一种文学手法,指用比喻、夸张等手法对人、事进行揭露、批评。作家常用讥刺和嘲讽的笔法描写敌对的落后的事物;用讥讽的眼神、嘲笑的语气对他人说话,从而产生幽默的效果,使读者在会心的笑声中予以否定。

鲁迅在《且介亭杂文二集·什么是“讽刺”?》中说:“一个作者,用了精炼的,或者简直有些夸张的笔墨——但自然也必须是艺术的——写出或一群人的或一面的真实来,这被写的一群人,就称这作品为‘讽刺’”;“‘讽刺’的生命是真实;不是曾有的事实,但必须是会有的实情。”可见,讽刺用夸张等艺术手法,客观地塑造出真实的生命。马克·吐温也说过:“讽刺不能一味逗乐,要有更高的理想。”所以,讽刺不仅是一种手法,更是一种境界。

吴敬梓笔下的范进可谓是用讽刺手法塑造人物形象的典范;鲁迅先生文中的孔乙己也是讽刺手法的代表;契诃夫的《装在套子里的人》、莫泊桑的《我的叔叔于勒》、马克·吐温的《竞选州长》等,无不运用炉火纯青的讽刺手法,为世界文坛创造了一个个鲜活的艺术形象,反映了深刻的主题,为我们提供了极为丰富的经验与范例。在此,笔者将常见的讽刺手法归纳起来,希望在二轮复习中对高三师生有所帮助。

一、基于现实的讽刺

(1)内容解读

一部小说如果能真实体现生活中的人和事,那么这种真实性便能打动人,更能将读者吸引到作品中来。讽刺小说亦如此,讽刺艺术的题材是讽刺意义的重要体现,只有真实的题材才能更好地发挥讽刺作用。

(2)高考链接——2019年全国卷Ⅰ文学类文本阅读《理水(节选)》

《理水》创作的背景是二十世纪30年代。当时的中国内政黑暗,民生凋敝;日军加紧侵略,国土不断沦丧,可谓内忧外患、灾难频频,舆论界弥漫着悲观失望的调子。面对这样的现实,鲁迅塑造了为民请命、赴汤蹈火、大智大勇的新时代中国脊梁的代表形象——大禹,也塑造了二十世纪30年代中国社会舞台上形形色色的学者教授、视察大员、水利局官吏等众多丑恶角色,讽刺性地组成了一个古今杂糅的怪诞世界。

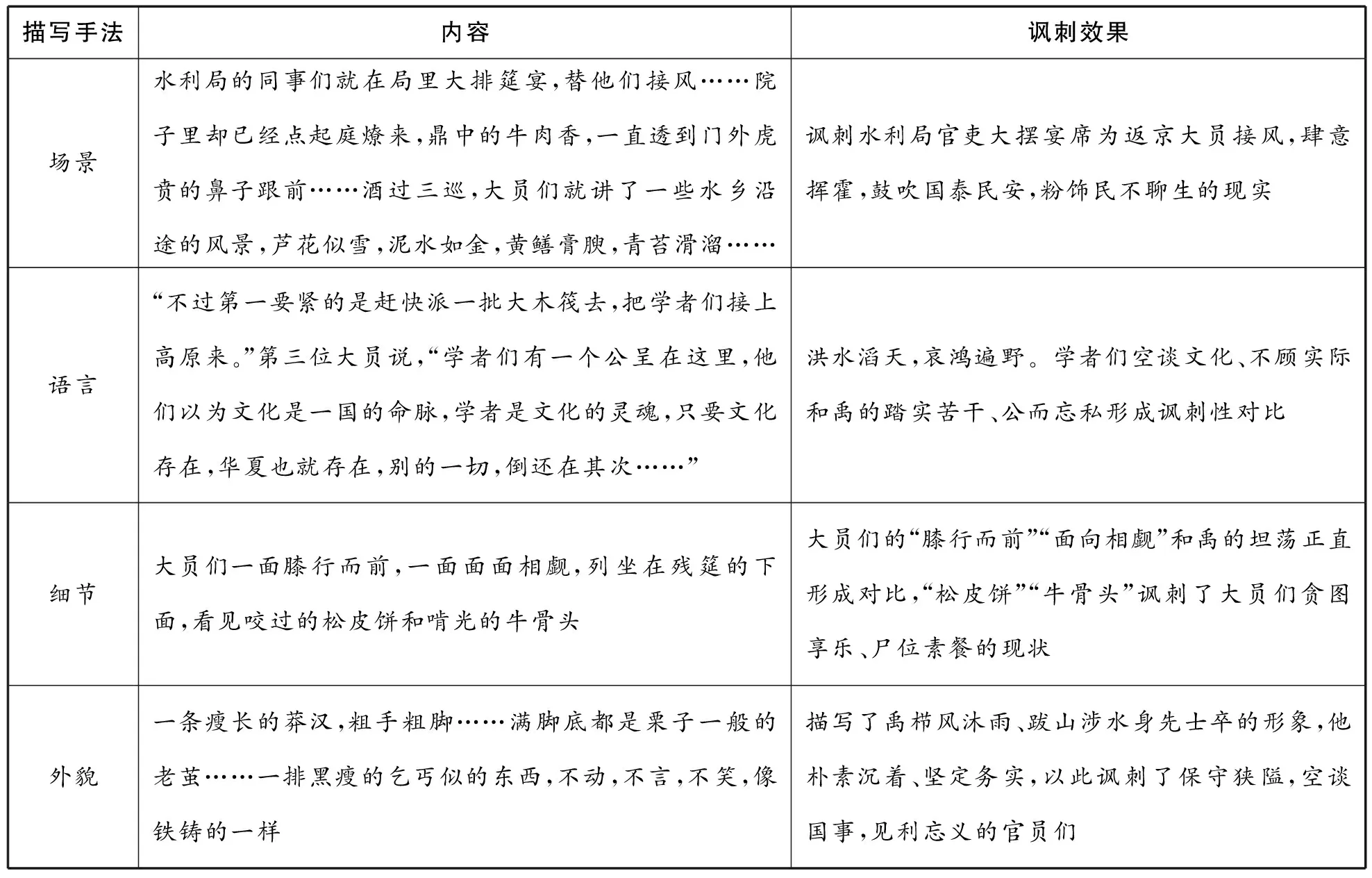

请见下表:

描写手法内容讽刺效果场景水利局的同事们就在局里大排筵宴,替他们接风……院子里却已经点起庭燎来,鼎中的牛肉香,一直透到门外虎贲的鼻子跟前……酒过三巡,大员们就讲了一些水乡沿途的风景,芦花似雪,泥水如金,黄鳝膏腴,青苔滑溜……讽刺水利局官吏大摆宴席为返京大员接风,肆意挥霍,鼓吹国泰民安,粉饰民不聊生的现实语言“不过第一要紧的是赶快派一批大木筏去,把学者们接上高原来。”第三位大员说,“学者们有一个公呈在这里,他们以为文化是一国的命脉,学者是文化的灵魂,只要文化存在,华夏也就存在,别的一切,倒还在其次……”洪水滔天,哀鸿遍野。学者们空谈文化、不顾实际和禹的踏实苦干、公而忘私形成讽刺性对比细节大员们一面膝行而前,一面面面相觑,列坐在残筵的下面,看见咬过的松皮饼和啃光的牛骨头大员们的“膝行而前”“面向相觑”和禹的坦荡正直形成对比,“松皮饼”“牛骨头”讽刺了大员们贪图享乐、尸位素餐的现状外貌一条瘦长的莽汉,粗手粗脚……满脚底都是栗子一般的老茧……一排黑瘦的乞丐似的东西,不动,不言,不笑,像铁铸的一样描写了禹栉风沐雨、跋山涉水身先士卒的形象,他朴素沉着、坚定务实,以此讽刺了保守狭隘,空谈国事,见利忘义的官员们

请看2019年全国卷Ⅰ第7题:

下列对本文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( )

A.第一段中,洪灾中的民间疾苦被筵宴上大啖酒肉的大员们转化为“水乡沿途的风景”等谈资,这不仅是讽刺,更表达了忧愤。

B.鲁迅善以细节传神,文中写胖大官员脸上“流出着一层油汗”,与写祥林嫂“眼珠间或一轮”一样,都是以外在细节刻画人物内在特征。

C.针对禹提出的“导”的治水方法,众大员软硬兼施,口口声声“老大人”,是以所谓“孝”给禹施压,实质上还是反对禹的变革。

D.文中有意使用“水利局”“时装表演”“摩登”等现代词语,以游戏笔墨颠覆了“大禹治水”的严肃性与真实性,从而传达出历史的虚无感。

根据表格可知,场景这种描写手法和其讽刺效果在第7题A项有了充足的体现。而D项“从而传达出历史的虚无感”是错的,本文选自《故事新编》,是鲁迅改编的中国传统神话“大禹治水”的故事,小说隐晦深刻地联系现实,塑造了大禹以及其他协同治水的实干家、昏庸的官员等鲜明的有指向性的形象,使用“水利局”等现代词语,运用了语言、细节、外貌等描写手法增强了现实讽刺性。

(3)方法作用

《理水》正是这种基于现实的讽刺,使其真实场景和真实人物形象所使用的讽刺手法更加有意义。在阅读中,学生可以先根据文章中的内容、手法判断出讽刺的现实性。如“水利局”,就可认知其历史中的现实,体味其现实意义,然后再根据文中的讽刺手法来辅助理解,将委婉含蓄的内容借用讽刺的效果酣畅展现。这有助于学生对文章深层的理解,也有助于学生深度思考。在答题的过程中,将讽刺内容中的表层含义和深层含义相结合,就能很好理解文章的主旨。如《理水》从表层看是大禹治水,从深层看就是赞美了大禹的中国脊梁的精神,鞭挞了腐败的政府官员的丑恶嘴脸。

二、富有夸张的讽刺

(1)内容解读

夸张是讽刺艺术手段使用过程中的一个重要部分,也是讽刺手法得以体现的关键。夸张手法可以通过外在的形象、动作、心理、神态等夸大处理,也可以将故事情节夸大,将人物形象中的个性特征进行夸大处理,使得小说的讽刺效果更加明显。

(2)高考链接——2012年全国卷文学类文本阅读《马裤先生》

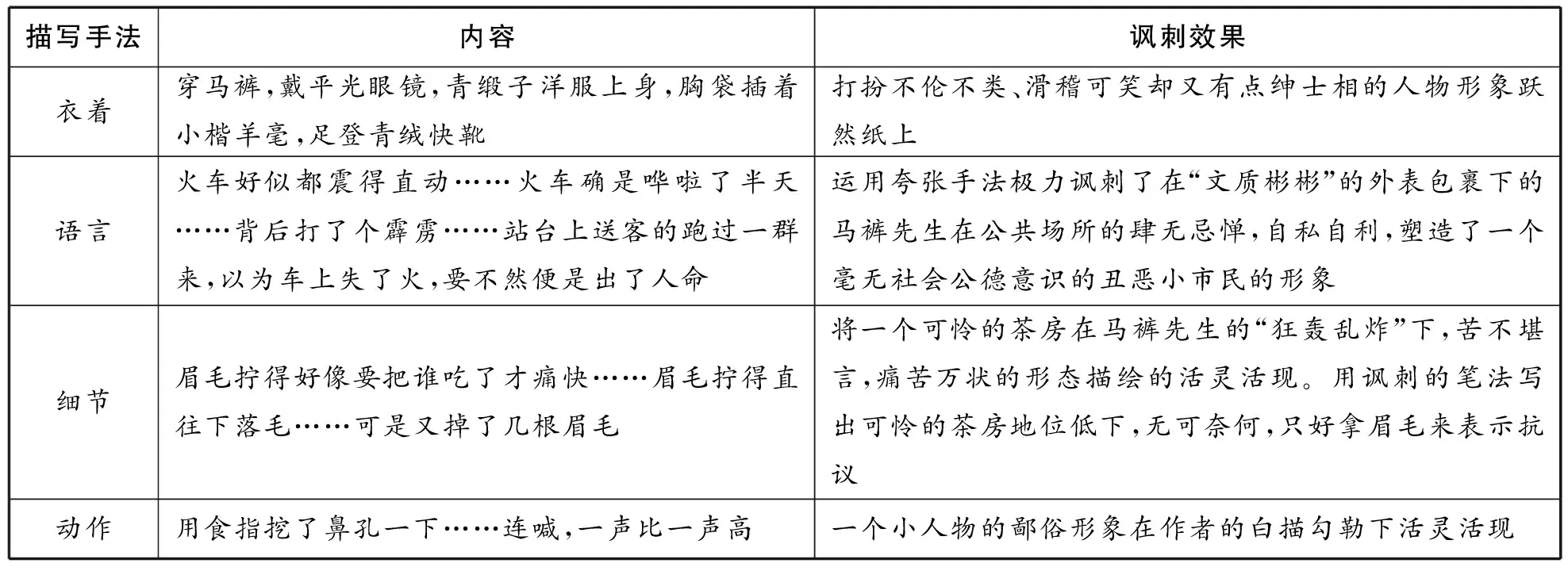

请见下表:

描写手法内容讽刺效果衣着穿马裤,戴平光眼镜,青缎子洋服上身,胸袋插着小楷羊毫,足登青绒快靴打扮不伦不类、滑稽可笑却又有点绅士相的人物形象跃然纸上语言火车好似都震得直动……火车确是哗啦了半天……背后打了个霹雳……站台上送客的跑过一群来,以为车上失了火,要不然便是出了人命运用夸张手法极力讽刺了在“文质彬彬”的外表包裹下的马裤先生在公共场所的肆无忌惮,自私自利,塑造了一个毫无社会公德意识的丑恶小市民的形象细节眉毛拧得好像要把谁吃了才痛快……眉毛拧得直往下落毛……可是又掉了几根眉毛将一个可怜的茶房在马裤先生的“狂轰乱炸”下,苦不堪言,痛苦万状的形态描绘的活灵活现。用讽刺的笔法写出可怜的茶房地位低下,无可奈何,只好拿眉毛来表示抗议动作用食指挖了鼻孔一下……连喊,一声比一声高一个小人物的鄙俗形象在作者的白描勾勒下活灵活现

请看2012年全国卷第11题(1)中的部分选项:

下列对小说有关内容的分析和概括,最恰当的两项是(5分)

( )

A.这篇小说以戏谑、夸张的漫画式手法,描写了马裤先生在火车上的经历,故事虽然简单,但情节曲折、紧张,极富戏剧性。

B.小说善于运用生动形象的细节表现人物内心的情感,茶房对马裤先生的不满,就是通过茶房眉毛的细微变化表现出来的。

D.“一个多礼拜了,我还惦记着茶房的眉毛呢。”这样结尾既表达了“我”对茶房的同情,也为小说画上了一个幽默的句号。

该题A项中的“以戏谑、夸张的漫画式手法”就是一种讽刺手法;B项、D项考查的也是讽刺手法的应用。如果我们能将上表中的内容理解、分析、概括,那么讽刺手法在文本中的作用也就迎刃而解了。

(3)方法作用

在这篇小说中,作者用夸张手法描写马裤先生的衣着、语言、细节、动作等,将马裤先生的平凡举止夸大,让学生感觉到他并不是个十恶不赦的坏蛋。小说的人物与读者之间产生共鸣,这才是这篇小说的讽刺幽默所在。而想要将这种手法运用到日常的阅读中,学生一方面要熟知夸张的作用,另一方面要知晓讽刺的作用。夸张的讽刺常常通过人物的语言、动作、外貌等表现出来,学生在答题的时候,就可以通过这些手法来分析作者刻画的人物特性,凸显的社会主题,不至于偏离文章的主航道。所以,夸张的讽刺手法不仅能培养学生语言构建能力,也能培养学生阅读分析鉴赏能力。

三、善用对比的讽刺

(1)内容解读

对比讽刺就是把被讽刺的对象,在对待同一人或事的前后不同的言行上进行描述,以显示被讽刺对象的愚蠢可笑。

(2)高考链接——2014年浙江卷现代文阅读《走眼》

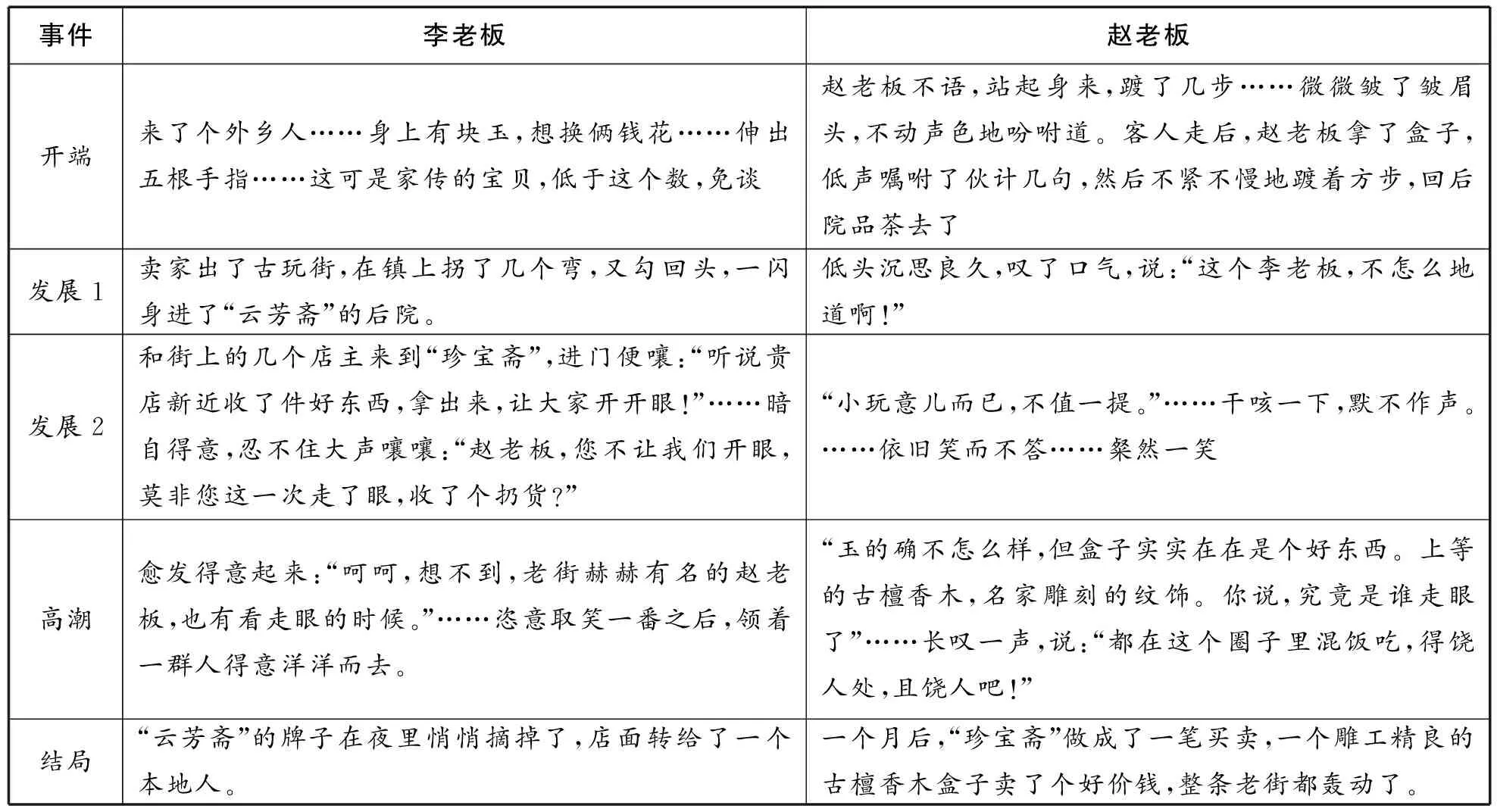

请见下表:

事件李老板赵老板开端来了个外乡人……身上有块玉,想换俩钱花……伸出五根手指……这可是家传的宝贝,低于这个数,免谈赵老板不语,站起身来,踱了几步……微微皱了皱眉头,不动声色地吩咐道。客人走后,赵老板拿了盒子,低声嘱咐了伙计几句,然后不紧不慢地踱着方步,回后院品茶去了发展1卖家出了古玩街,在镇上拐了几个弯,又勾回头,一闪身进了“云芳斋”的后院。低头沉思良久,叹了口气,说:“这个李老板,不怎么地道啊!”发展2和街上的几个店主来到“珍宝斋”,进门便嚷:“听说贵店新近收了件好东西,拿出来,让大家开开眼!”……暗自得意,忍不住大声嚷嚷:“赵老板,您不让我们开眼,莫非您这一次走了眼,收了个扔货?”“小玩意儿而已,不值一提。”……干咳一下,默不作声。……依旧笑而不答……粲然一笑高潮愈发得意起来:“呵呵,想不到,老街赫赫有名的赵老板,也有看走眼的时候。”……恣意取笑一番之后,领着一群人得意洋洋而去。“玉的确不怎么样,但盒子实实在在是个好东西。上等的古檀香木,名家雕刻的纹饰。你说,究竟是谁走眼了”……长叹一声,说:“都在这个圈子里混饭吃,得饶人处,且饶人吧!”结局“云芳斋”的牌子在夜里悄悄摘掉了,店面转给了一个本地人。一个月后,“珍宝斋”做成了一笔买卖,一个雕工精良的古檀香木盒子卖了个好价钱,整条老街都轰动了。

将文章内容结构理清楚之后,请看2014年浙江卷第14题:

这篇小说为什么要用“走眼”做题目?(5分)

根据上表中的内容,我们可以看出小说将赵老板和李老板对买卖玉这件事上的态度、神情加以对比。读者可能以为赵老板会走眼,结果李老板走了眼;以为价值在玉,其实价值在盒,达到出乎意料的艺术效果。这种”欧·亨利“式的结尾,讽刺了李老板的心术不正,必将以失败而告终。这样的讽刺手法告诉人们,不守行业规矩终究难以立足。“走眼”是文章的标题,也是文章的线索,更是文章的主旨,作者用讽刺手法来表现主旨,极具讽刺意义。

(3)方法作用

对比有强烈的反差效果,能使读者在对比中明辨是非,再加上讽刺的作用,就更能揭示主旨。教师在指导学生阅读时,如能借用这些手法快速有效地理解文章,就能准确答题。如阅读《走眼》,可以先带领学生分出两大阵营,一是李老板,一是赵老板,将他们的语言、动作、事件内容分类,在对比的过程中,看看他们的不同点在哪里,可以分析出他们的什么性格特点,作者塑造人物的作用是什么,这些问题在对比中解决了,那么文章的主旨也就显而易见。学生理解透彻,那么答题的时候就不会离题万里了。所以阅读的时候,要精准信息,有效答题。

四、巧用反话的讽刺

(1)内容解读:

讽刺手法的“反话”,是“反话正说”,用肯定赞美的语言描述明显的丑恶、虚假的现象,表达作者的鄙视与挖苦。

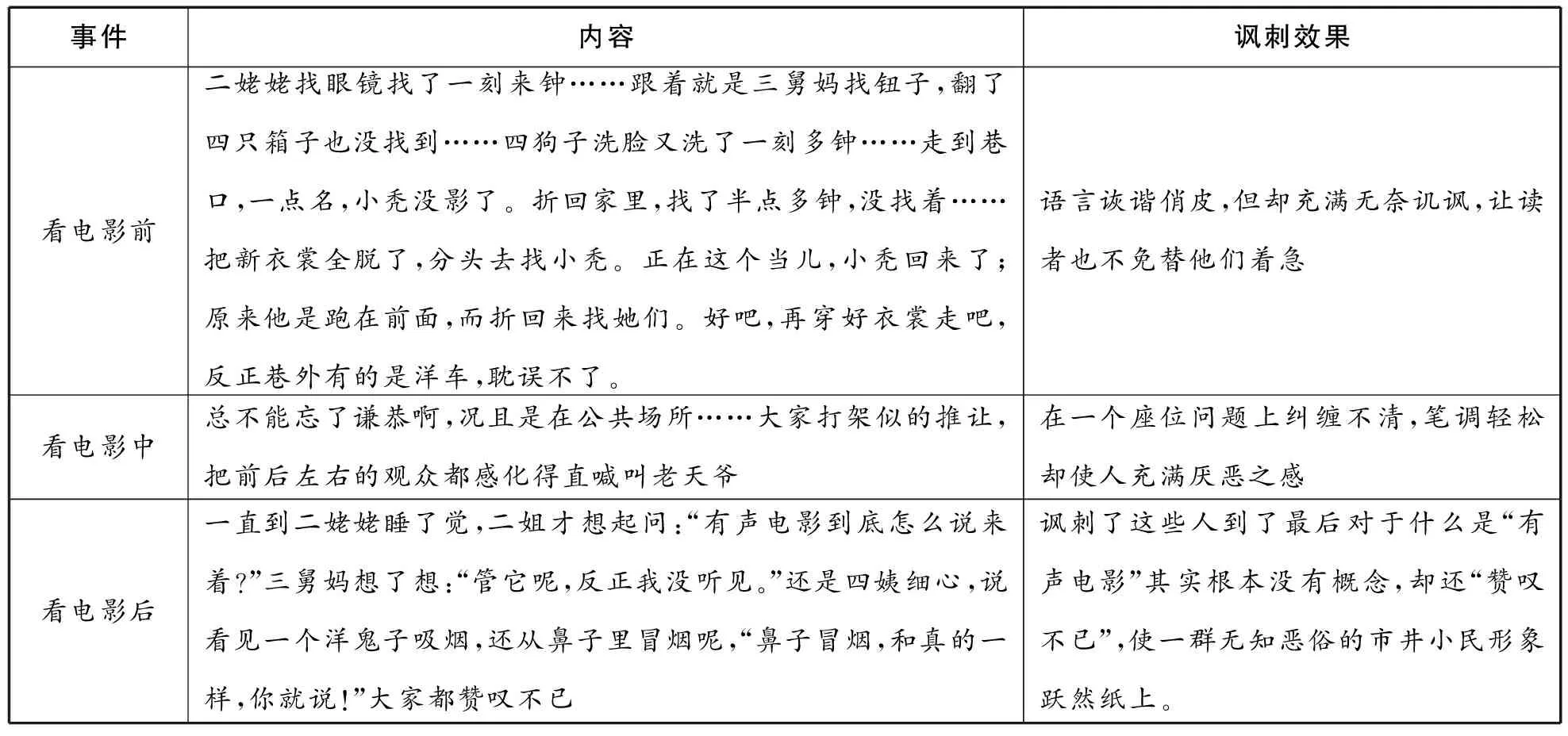

(2)高考链接——2018年全国卷Ⅱ文学类文本阅读《有声电影》

事件内容讽刺效果看电影前二姥姥找眼镜找了一刻来钟……跟着就是三舅妈找钮子,翻了四只箱子也没找到……四狗子洗脸又洗了一刻多钟……走到巷口,一点名,小秃没影了。折回家里,找了半点多钟,没找着……把新衣裳全脱了,分头去找小秃。正在这个当儿,小秃回来了;原来他是跑在前面,而折回来找她们。好吧,再穿好衣裳走吧,反正巷外有的是洋车,耽误不了。语言诙谐俏皮,但却充满无奈讥讽,让读者也不免替他们着急看电影中总不能忘了谦恭啊,况且是在公共场所……大家打架似的推让,把前后左右的观众都感化得直喊叫老天爷在一个座位问题上纠缠不清,笔调轻松却使人充满厌恶之感看电影后一直到二姥姥睡了觉,二姐才想起问:“有声电影到底怎么说来着?”三舅妈想了想:“管它呢,反正我没听见。”还是四姨细心,说看见一个洋鬼子吸烟,还从鼻子里冒烟呢,“鼻子冒烟,和真的一样,你就说!”大家都赞叹不已讽刺了这些人到了最后对于什么是“有声电影”其实根本没有概念,却还“赞叹不已”,使一群无知恶俗的市井小民形象跃然纸上。

请看2018年全国卷Ⅱ第6题:

小说运用多种手法以取得语言的幽默效果,请从文中举出三处手法不同的例子,并简要分析。(6分)

从上表可以看出,这篇小说之所以能达到其较高的艺术效果,和它语言的幽默是分不开的。而在这样的幽默中,其喜剧色彩也分外的浓厚。而文中三处手法中就有“反话”,如二姐等人打架似的推让座位,“把前后左右的观众都感化得直叫老天爷”,把抱怨说成“感化”,反话正说,既讽刺又幽默。

(3)方法作用

我们知道,老舍是一个“热心肠”的幽默家,他的幽默中有讽刺,但不是毒辣的讽刺,他把讽刺和幽默结合起来使用。学生在阅读中就能明白,他的批评讽刺是根深人民大众的,他并不写什么国家大事,总是从小处入手,却以小见大,写活了社会,造就了众多典型人物。这些方法对学生阅读解题起着催化剂的作用。所以,学生可以延伸分析学过的课文《拿来主义》《纪念刘和珍君》《装在套子里的人》,看看这些大师是如何反话正说的,如何将讽刺的效果嵌入到文中而毫无违和感。“反语”运用的形象生动,就能达到幽默的效果;反之,就会有拙劣的痕迹。学生要回到课文的“源”中,才能真正“渊”,答题的时候,也会避免牵强的组合答案。

许多经典的小说就是在现实的基础上善用夸张、对比、反语的手法以达到讽刺效果。如果教师能指导学生将这些手法运用到小说的阅读中,将有利于很快地把握文章主题,体会语言风格,提高小说阅读的速度和质量。讽刺手法的复习在二轮复习能够起到查漏补缺的作用。