测定动摩擦因数实验命题规律分析

2020-11-16广东李红伟

广东 李红伟

一、测定动摩擦因数实验命题分析

1.近几年高考(全国卷)对测定动摩擦因数实验考查情况

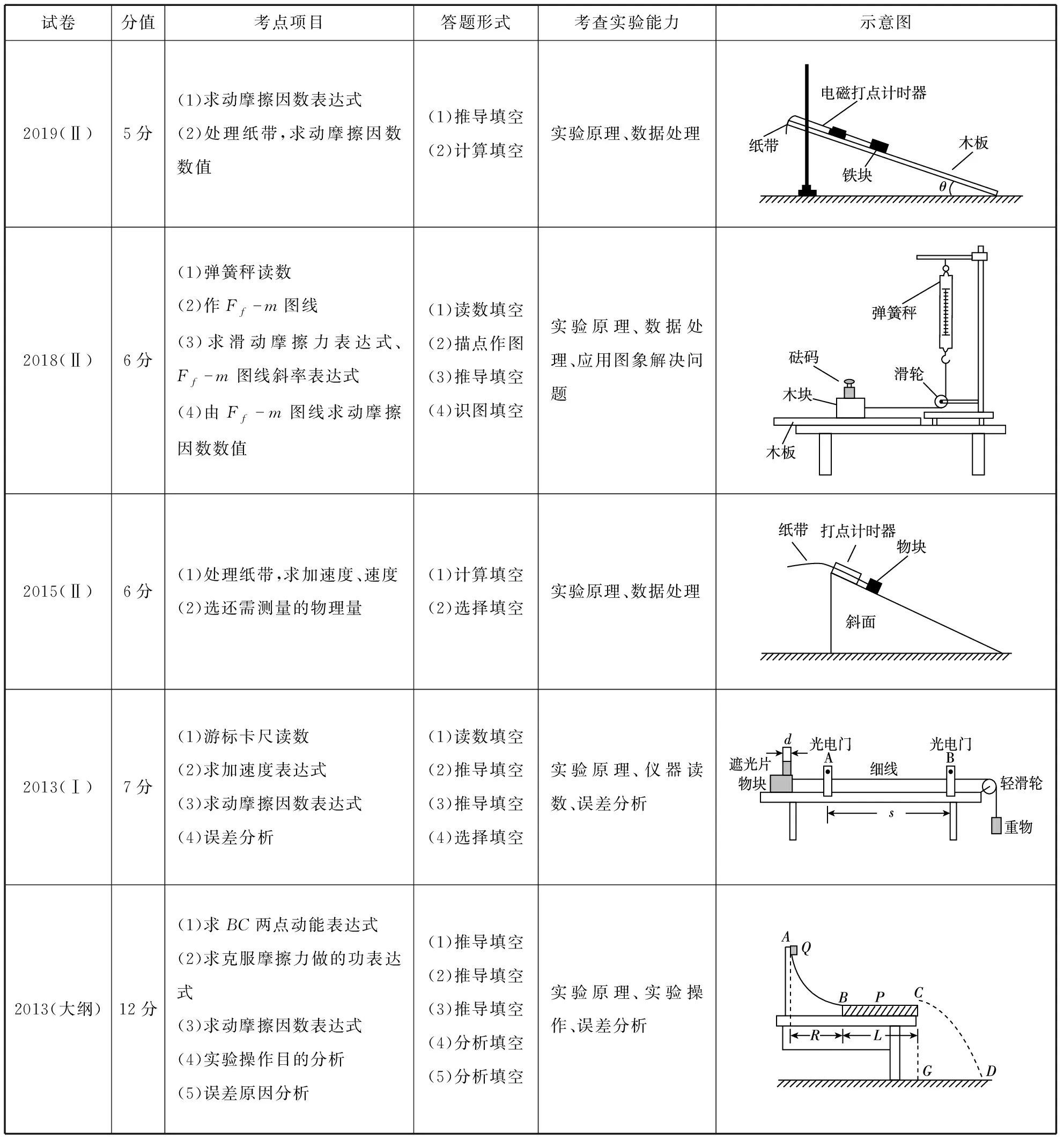

试卷分值考点项目答题形式考查实验能力示意图2019(Ⅱ)5分(1)求动摩擦因数表达式(2)处理纸带,求动摩擦因数数值(1)推导填空(2)计算填空实验原理、数据处理2018(Ⅱ)6分(1)弹簧秤读数(2)作Ffm图线(3)求滑动摩擦力表达式、Ffm 图线斜率表达式(4)由Ffm图线求动摩擦因数数值(1)读数填空(2)描点作图(3)推导填空(4)识图填空实验原理、数据处理、应用图象解决问题2015(Ⅱ)6分(1)处理纸带,求加速度、速度(2)选还需测量的物理量(1)计算填空(2)选择填空实验原理、数据处理2013(Ⅰ)7分(1)游标卡尺读数(2)求加速度表达式(3)求动摩擦因数表达式(4)误差分析(1)读数填空(2)推导填空(3)推导填空(4)选择填空实验原理、仪器读数、误差分析2013(大纲)12分(1)求BC两点动能表达式(2)求克服摩擦力做的功表达式(3)求动摩擦因数表达式(4)实验操作目的分析(5)误差原因分析(1)推导填空(2)推导填空(3)推导填空(4)分析填空(5)分析填空实验原理、实验操作、误差分析

2.测定动摩擦因数实验命题特点

(1)主要以板块模型为载体,依托运动学规律和力学定律进行创新探究命题。

(2)实验的基本方法——转换法;

(3)处理数据的基本方法——图象法、逐差法等。

3.测定动摩擦因数实验解题思路

(1)根据题目情境,提取相应的力学模型;

(2)明确实验目的,理解实验的理论依据;

(3)依托实验原理,应用公式法或图象法对实验数据进行处理;

(4)结合物体受力情况对实验结果进行分析。

二、测定动摩擦因数实验命题思路

1.将动摩擦因数的测量转化为静止物体受力的测量

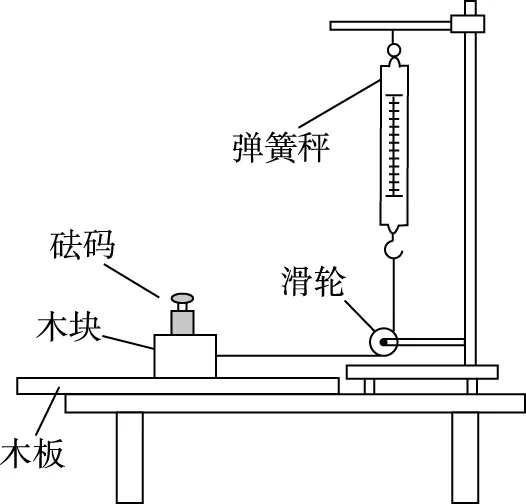

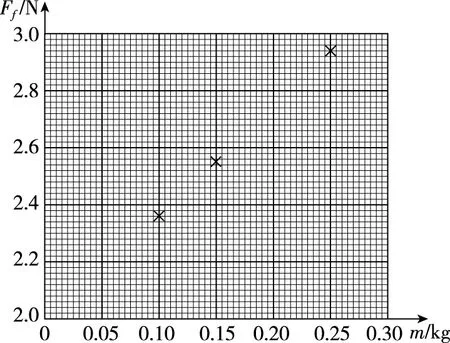

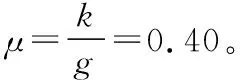

【例1】某同学用图1所示的装置测量木块与木板之间的动摩擦因数。跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧秤相连,滑轮和木块间的细线保持水平,在木块上方放置砝码。缓慢向左拉动水平放置的木板,当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时,弹簧秤的示数即木块受到的滑动摩擦力的大小。某次实验所得数据在下表中给出,其中Ff4的值可从图2中弹簧秤的示数读出。

砝码的质量m/kg0.050.100.150.200.25滑动摩擦力Ff/N2.152.362.55Ff42.93

图1

图2

回答下列问题:

(1)Ff4=________N;

(2)在图3的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出Ff-m图线;

图3

(3)Ff与m、木块质量M、木板与木块之间的动摩擦因数μ及重力加速度大小g之间的关系式为Ff=________,Ff-m图线(直线)的斜率的表达式为k=________;

(4)取g=9.80 m/s2,由绘出的Ff-m图线求得μ=________。(结果保留两位有效数字)

图4

【点评】本题以测量木块与木板之间的动摩擦因数为背景,考查学生基本仪器使用、逻辑推理、数据处理等方面实验能力。如果直接用弹簧秤拉动木板上的木块,很难保证木块做匀速直线运动;试题变研究对象(木块)的动态平衡为静态平衡,变弹簧秤在运动中读数为在静止中读数。在水平拉力作用下,只要使木块相对于木板滑动,木板做匀速直线运动与变速直线运动都不影响实验结果,实验的设计有利于实验现象观察,也便于准确读数。试题来自于实际课堂教学,操作简单易行,回归教学常规,有利于学生对滑动摩擦力的性质有理性的、全面的理解。

2.将动摩擦因数的测量转化为角度测量

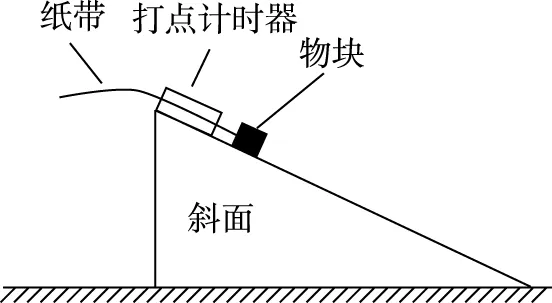

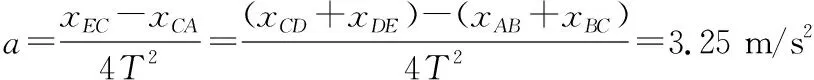

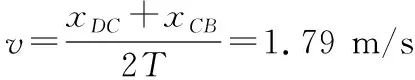

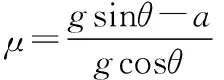

【例2】某学生用图5所示的实验装置测量物块与斜面之间的动摩擦因数。已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图6所示,图6中标出了五个连续点之间的距离。

图5

图6

(1)物块下滑时的加速度a=________m/s2;打C点时物块的速度v=________m/s;

(2)已知重力加速度大小为g,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是________(填正确答案标号)。

A.物块的质量 B.斜面的高度 C.斜面的倾角

【解析】(1)根据Δx=aT2,有xEC-xCA=a(2T)2

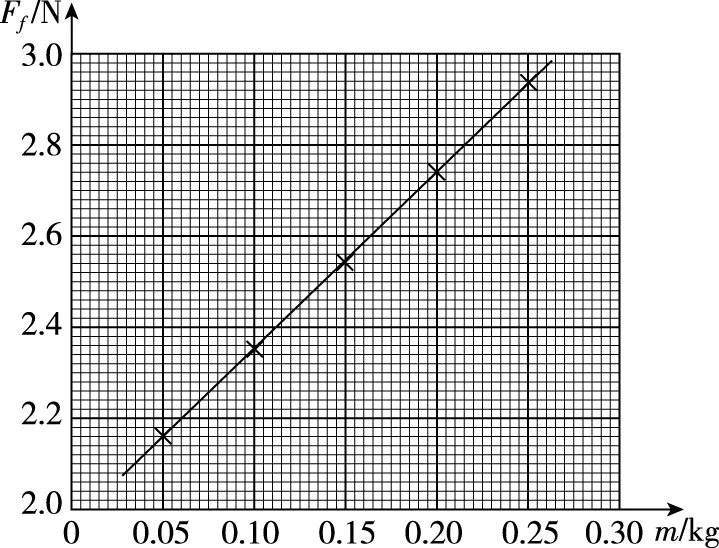

(2)对物块,根据牛顿第二定律可知

mgsinθ-μmgcosθ=ma

所以要求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是斜面的倾角。

【点评】本题以测量物块与斜面的动摩擦因数为背景,考查学生根据原理选择器材,安排实验步骤,进行数据处理等方面的实验能力。高考要求的七个力学实验中,其中有五个实验与纸带处理有关,可见打点计时器的应用和纸带的处理在高中阶段物理实验教学中的重要性。处理纸带按以下两规律进行:匀变速直线运动物体在某段时间的平均速度等于该段时间中点时刻的瞬时速度;匀变速直线运动物体在连续相等时间内的位移差相等,且满足Δx=aT2。本实验设计在实际实验操作中,测量斜面的倾角很不方便,因而往往转化为斜面长度和高度的测量;实验中也可以通过反复调整斜面的倾角,使物块恰好做匀速运动,即纸带上打下的点迹均匀分布,则μ=tanθ,测出斜面的倾角就可求出动摩擦因数。

3.将动摩擦因数的测量转化为运动距离的测量

滑动摩擦力发生在两个相对运动的物体之间,要直接测量摩擦力的大小,往往有一定困难,但根据能量关系往往可以将动摩擦因数的测量转化为运动距离的测量,从而使实验操作可行、方便。

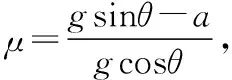

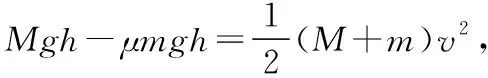

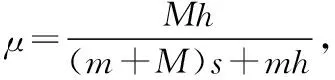

【例3】为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图7所示的装置进行实验。实验中,当木块A位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面。将A拉到P点,待B稳定后静止释放,A最终滑到Q点。分别测量OP、OQ的长度h和s。改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据。

(1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮。请提出两个解决方法。

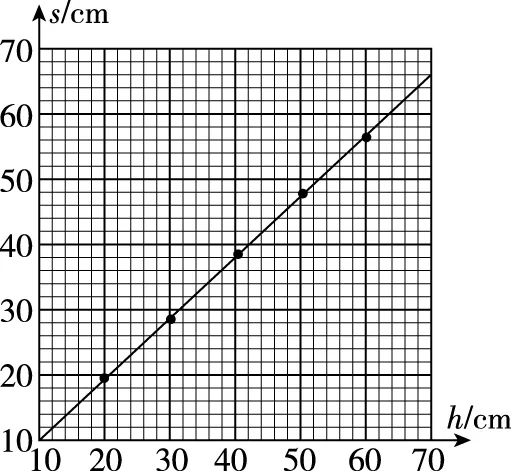

(2)请根据下表的实验数据作出s-h关系的图象。

h(cm)20.030.040.050.060.0s(cm)19.528.539.048.056.5

图7

图8

(3)实验测得A、B的质量分别为m=0.40 kg、M=0.50 kg。根据s-h图象可计算出A木块与桌面间的动摩擦因数μ=________。(结果保留一位有效数字)

(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致μ的测量结果________(选填“偏大”或“偏小”)。

【解析】(1)B减少的重力势能转化成系统的内能和AB的动能。A释放后会撞到滑轮,说明B减少的势能太多,转化成系统的内能太少,可以通过减小B的质量;增加细线的长度(或增大A的质量;降低B的起始高度)解决。

(2)描点,连线,如图9所示。

图9

【点评】本题以测量木块与桌面之间的动摩擦因数为背景,考查学生的原理理解、器材选择、数据处理、误差分析等方面的实验能力。试题将滑动摩擦力的测量转化为木块运动距离的测量,解答关键是理解实验的原理,明确木块运动过程中能量的变化关系,即由能量守恒可知,B下落至临落地时,B减少的重力势能转化成系统的内能和A、B的动能;B落地后,A运动到Q,A减少的动能同样转化成系统的内能。试题属于探究创新型实验,设计情景取自课堂教学,体现了物理课程的生活化,设计操作方便,实验效果好。

4.将动摩擦因数的测量转化为加速度的测量

由于直接测量动摩擦因数比较困难,可以通过打点计时器、光电门等仪器测出物体的加速度,然后根据受力分析和牛顿第二定律,求出动摩擦因数。

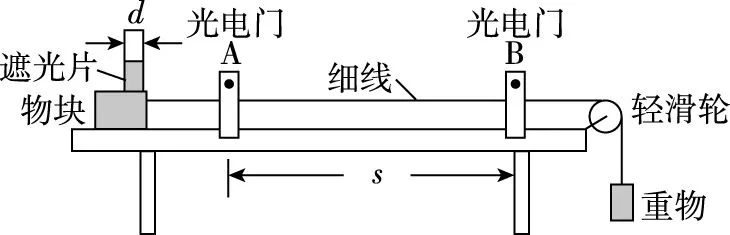

【例4】图10为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图。实验步骤如下:

①用天平测量物块和遮光片的总质量M、重物的质量m;用游标卡尺测量遮光片的宽度d;用米尺测量两光电门之间的距离s;

②调整轻滑轮,使细线水平;

③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间ΔtA和ΔtB,求出加速度a;

⑤根据上述实验数据求出动摩擦因数μ。

图10

回答下列问题:

(1)测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1 mm)的示数如图11所示,其读数为________cm。

图11

(2)物块的加速度a可用d、s、ΔtA和ΔtB表示为a=________。

(4)如果细线没有调整到水平,由此引起的误差属于________(填“偶然误差”或”系统误差”)。

【解析】(1)游标卡尺的读数0.9 cm+12×0.05 mm=0.960 cm。

(4)细线没有调整到水平,造成拉力不水平,若此时以拉力为水平分析计算,会造成测量值偏大,这种由于实验操作造成的误差,属于系统误差。