为患者解病痛,不只要用手中的刀

2020-11-13车翀

车翀

【受访专家】 孙跃明 南京医科大学第一附属医院结直肠外科主任,普外科副主任,主任医师、教授、博士生导师。中国抗癌协会大肠癌专业委员会常务委员兼腹腔镜外科学组副组长,中华医学会腹腔镜与内镜外科学组副组长,中国医师协会外科分会结直肠外科医师委员会委员,中国医师协会外科分会微创外科医师专业委员会常务委员。擅长普外科各类疾病的诊治。对于普外科中的胃肠、肝胆胰脾、甲状(旁)腺、疝等手术,尤其是以上领域的腹腔镜微创手术,具有深厚的造诣。门诊时间:周一上午

〇 高度专业化,外科医生并不只是“开刀工匠”

在很多人的视野中,外科医生挥舞着手术刀,将一个个病灶用人类原始而暴烈的方式清除,本质与数千年前的原始族群用磨制石器切除人体受伤的组织并无本质差别,对其充满了一种质朴的恐惧。“医学内部也是‘隔专业如隔山,即使是一些不熟悉的其他科室医生,也难免觉得我们这群以手术刀为伴的人‘粗鲁了一些。”然而,现代外科的医生们远不只是一群“开刀匠”,“不仅仅需要做好外科治疗,还得同时是一名优秀的内科医生,很多时候还要做好一名研究者。”孙教授坦言,高度专业化是一名现代化外科医生的必然方向,“专而精,才能更好地对抗疾病,为患者服务。”

回顾20世纪90年代,现在大家熟悉的腹腔镜技术带来的微创手术治疗,在当时的世界和中国都是一项新鲜事物。1987年,世界第一例腹腔镜胆囊切除术在法国里昂完成。1991年,我国第一例腹腔镜胆囊切除术成功,腹腔镜技术开始在中国起步。1996年,刚刚硕士毕业的孙跃明进入了江苏省人民医院,开始从事腹腔镜手术方面的工作。“干了两年多,一直做的是胆道外科的治疗,到了1998年我就觉得仅仅是胆道外科已经不能满足我对于治疗疾病的需要了,腹腔镜技术应该有非常广阔的应用空间。”在治病救人与学术探索上从不满足的孙教授,开始关注利用腹腔镜技术治疗胃肠道疾病。“这在当时也算是刚刚兴起,我也非常感兴趣,这样到了1999年,我们完成了第一台腹腔镜下结直肠癌根治术。”这不仅在江苏省内属于率先,在全国范围内都处于领先地位。2003年,孙教授开展了江苏省内第一台腹腔镜下胃癌根治术。

“当时我领导的这个科室就叫作微创外科,主要业务就是腹腔镜下的微创治疗,”与其他各个科室有一个主要方向不同,微创外科是以微创技术来命名的,而不是疾病,这项技术能够治疗的疾病我们都可以去尝试。”腹腔镜脾切除、腹腔镜甲状(旁)腺手术、腹腔镜胰十二指肠切除术,肝胆胰脾、胃肠、甲状腺等多个方向孙教授都做出了不少探索,“在参加学术会议时,可能上一场我在做肝胆手术的宣讲,下一场可能就在介绍甲状腺的腹腔镜治疗,可能之后又去展示了胃肠手术,实在是有意思。”孙教授笑道。2006年12月,孙教授作为主要负责人筹建了江苏腔镜外科技术培训基地,同时该基地也是卫生部腹腔镜外科技术培训基地和中华医学会腹腔镜与内镜外科学组培训基地,并很快成为香港外科学院及国际外科学院(ICS)腔镜培训基地。“不能仅仅是开刀,做研究、技术传播一项都不能丢,不说全国领先,我们的微创外科肯定做到了省内领先、全国先进,”孙教授自信地说道,“我们的技术培训基地,也是全国最有特色、最好的培训基地之一。”时至今日,孙教授已经开展了51期培训班,为全国24个省市近450家医院培训了千余名腹腔镜外科医生。

微创外科是一个年轻的科室,孙教授也是当时医院中最年轻的科主任,在江苏省人民医院微创外科取得成绩、成为我省微创外科领跑者的同时,孙教授也渐渐明确了微创外科应然的发展方向:“一定要有一个专业,钻进去,深入地研究。”医学能力和知识贵多也更贵精,如果在所有方面平均发力,就很难在具体某一个专业领域中研究深入,这让孙教授十分不安。“当时我就和上级的苗毅教授反复沟通,希望能够有一个专业的方向,我也要在研究上进行探索,不能只是淹没在手术中。我想着将一个方向作为主业,再兼顾其他。”孙教授告诉我们,当时他的团队已经在胃肠微创治疗方面做出了不少有特色的成果,选择胃肠微创治疗既是兴趣使然,更是有着良好的基础。

当时江苏省人民医院同时有胃肠外科与微创外科,在胃肠疾病治疗方面有所重叠。“胃和肠还是要进一步专业化分割。”经过多方协调,胃肠外科和微创外科分别选择了胃部疾病治疗和肠道疾病治疗两个领域,从2013年的12月份起,孙教授领导的科室转变为结直肠外科,开始探索结直肠疾病的专业化治疗和研究。

〇 多学科综合治疗,手术也不是外科的全部

手术是每个外科医生的主业,也是外科医生对抗疾病最有力的武器,尤其是对抗让人恐惧的癌症。结直肠外科的手术中,癌症根治手术比例最高,孙教授以其高超的手术水平,带领团队每年完成近1200例手术,无论是数量还是质量都属于我国领先。然而,孙教授却认为:“手术非常重要,却决不仅仅是治疗的全部。”

“无论是内科还是外科医生,一切的目的是将患者的病治好,或是让患者从治疗中实际获益。手术只是我们的手段,而不是目的,更不是患者来了以后,外科医生仅有、必然的选择!”回顾多年的治疗经历,孙教授坦言,“結直肠癌的核心治疗确实是手术,手术可以帮80%的患者解决问题,而剩下的患者,往往很难从手术中获益,盲目手术更是十分有害。”而这时,综合治疗就成为一条关键的路。

不同的科室怎么综合?这在很长一段时间内既困扰患者,也让医生头疼。一般来说,专科都会从其专业技术和诊疗范围出发,为患者进行策略选择,“肿瘤科一般会首选放化疗、靶向,介入科可让患者去做介入,外科会选择开刀,如果治不了就推荐到别的科室去看看。这其实是非常原始的。”而结直肠癌的治疗相对有特殊性,需要这些学科高度综合地诊治,“我们各个相关科室一起坐下来,讨论病例,都将自己专业治疗该疾病时有哪些办法、长处、劣势搬出来说清楚,大家一起评估、讨论,怎么治比较好,既是选方案又是排顺序。”如此有机地实现综合治疗,这种MDT(多学科诊疗)模式既是解决困境的钥匙,也是综合治疗的核心。”

多科学诊疗模式(以下简称“MDT”)最早于20世纪50年代在美国著名的梅奥诊所被提出。1997年,美国MD梅森医学中心领导的肿瘤MDT亚专科临床路径实施,同年,国际结直肠癌工作组正式推荐使用MDT模式治疗结直肠癌,自此MDT模式成熟并迅速发展。但在当时的国内,MDT仍是处于空白状态。限于医疗资源的缺失与相关路径、指南的不完善,直到2007年个别医院才开始初步尝试MDT。孙教授团队的MDT尝试开始于2013年,要求的是固定时间、固定地点、固定人员,这是一种先进的管理模式,可以更好地形成水平稳定、协作良好的MDT多学科团队。

有了良好的团队,患者的治疗也就会更加顺利,更加有的放矢,患者的放化疗、手术、内科治疗等都可以在MDT综合治疗的模式中被更好地配合协调。“一般放化疗结束后6~8周内要开刀,这是为了等放化疗的副反应消退,而在我们形成了MDT团队后,我们就可以将这个流程协调好,比如肿瘤科和我们结直肠外科对接好,保证患者放化疗后能够按时手术。手术后的3周内要开始新的放化疗,通过MDT做好衔接,患者也能够更省心和顺利地继续治疗。”但是需要注意,结直肠癌的治疗中外科一定是主要治疗角色,结直肠癌的MDT是在外科领导下的MDT协作。

尽管走在许多同行的前面,但孙教授从来不愿意将MDT作为一个特色点大肆炫耀。孙教授认为,一个优化的模式、规范而科学的诊疗,可以让患者获得更长的生存期与更好的生存质量,还可以让医生们获得满足感。“我们把这种临床诊疗的新措施、新理念做好就可以,反倒没有太多宣传的必要,认认真真地做些学问、救治患者,把医生做好。”孙教授诚恳地说道。

〇 早筛早诊早期治疗,方能更好地挽救生命

在很多人眼中,可能外科医生是离疾病早筛、预防工作最远的一群医生,毕竟只有疾病进展到一定程度,才进入外科的管理范围,需要“动刀子解决”。孙教授却并不满足,“预防工作从来不是内科医生的专属,更不是公共卫生、预防医学、社区全科的专属,我们搞透这个疾病,我们也应该去做这样的工作。只有将疾病早期发现、早期筛查,才能最大限度地保护患者,避免悲惨的结果”。

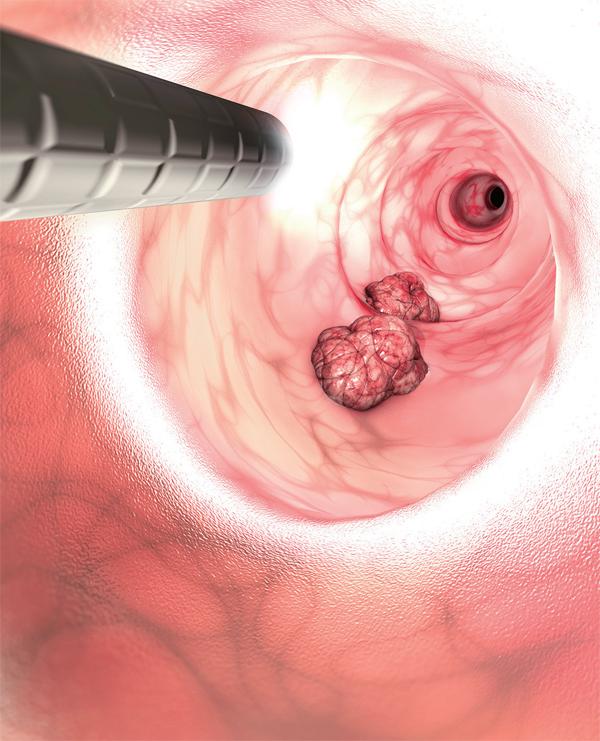

结直肠癌在我国的发病率并不低,在部分地区甚至超越胃癌成为发病率第一的消化道癌症,尤以东南部沿海发达地区的城市为甚。“不过虽然发病率和死亡率还在上升,但是增速已经下降了不少。”而这些患者最终能取得什么样的预后和生存,除了取决于有没有遇到专业化的治疗队伍,更为核心的是发现和治疗疾病的时机。孙教授告诉我们,结直肠癌如果在1期时被发现,经过治疗后5年生存率90%以上,2期发现患者5年生存率在70%以上, 3~4期患者的5年生存率并不理想。“可以说,早期发现和治疗是影响生存率的关键!”孙教授强调道。

近期,孙教授带领团队多方协调努力,计划在南京地区开展一次规模庞大的结直肠癌早期筛查项目。“我们期望能够让百万以上的居民参与早期筛查。首先需要寻求南京政府、疾控中心的支持,再联合江苏省人民医院的内镜中心、体检中心以及南京其他多家大型医院的体检及内镜中心,各个医院的结直肠外科、胃肠外科等学科中心,由我们牵头开始筛查。”孙教授介绍道,在计划中受访者被分为了高危和低危两部分,高危人群即有危险因素的人及与结直肠癌患者有血缘关系的家属,低危则为普通人群。“我们已经稳定掌握了8000例以上的结直肠癌根治术后患者的信息并保持了有效的随访联系,通过他们联系其亲属,至少能联系上2~4万高危群体,算上其他医院提供的病例,数据可能进一步扩大。而低危患者主要依托于政府和社区,选定一定的区域,说服健康居民留取粪便送检,如果存在异常,就可以引导他们在免费或是仅付出少量费用的情况下接受胃肠镜检查。”

“我们的目的是筛查出正常人群中息肉的发生率、炎症的发生率、息肉的癌变率等,并且细致地得出息肉出现在不同部位的癌变率、息肉不同数量的癌变率、不同年龄患者息肉的癌变率,等等。”相比十分粗略的发病率、死亡率、生存率,如此“精细”的发病数据在结直肠癌领域目前仍是缺失的,孙教授希望能通过这一次百万人口级别的队列研究掌握这些数据,为更好地评价不同人群发病风险、手术治疗指征的选择等提供证据支撑,也能够让结直肠癌的治疗更加精准、有效。

〇 重视健康,是我们每一个人的责任

症状的隐匿甚至无症状,大大影响了人们对于早期癌症的发现,对于消化道癌症尤其如此。“结直肠癌这些疾病早期存在初步的病理改变时,很可能完全没有症状,这是非常难以发现的。”孙教授认为,即使关注症状并不能帮助每一位潜在患者,但抓住潜在的健康信号也对早期发现大有帮助。

“在结直肠癌方面最值得关注的危险信号是便秘和腹泻。”如果长期便秘,直接意味着大量的粪便裹挟着人体产生的代谢废物、代谢产物在肠道内无法被及时排出,“与正常人相比,便秘患者的代谢废物有更多的时间和机会去刺激、损伤胃肠道,影响我们的肠道菌群,由此引起的一系列改变,会增加结直肠癌发生的风险。”另一个值得关注的症状就是腹泻。尤其长期腹泻背后,一般可能存在着器质性或功能性的病变,尤其是肠道的炎症。孙教授告诉我们,很多肠癌是由基本的肠道病变发展而来的,比如长期的溃疡性结肠炎、克罗恩病甚至慢性炎症等。这些炎症性的疾病可能会增加结直肠癌的发生率。“如果肠道长期处于炎症状态,那么它的黏膜细胞会处于一个比较活跃的状态。在炎症过程中,黏膜细胞不停地损伤修复死亡新生,在这样频繁反复的过程中,会增加发生突变的概率,这也就增加了癌症发生的概率。”

目前较为推荐的筛查方式是结合家族史情况进行隐血试验、胃肠镜检查等。如果身边有血缘关系的亲属中存在结直肠癌病例,那么可以认为是高危人群,建议及时、定期接受胃肠镜检查,必要时,甚至可进行基因检查判断风险。而对于普通人群,粪便隐血试验基本可以满足需要,通过一个可以在家中留取粪便样本的取样盒,取样后送到医院就可以判断粪便中是否有隐血,如果有意味着存在着胃肠道病变,建议进一步检查。“无论是年轻人,还是中年人、老年人,這都是可以作为体检项目日常开展的。”而对于50岁以上的人群,建议每年接受一次肠镜检查。

而这一切的前提,是每个人真正开始重视自己的健康,实事求是,抛弃侥幸。“我们每个人都有很多的角色,无论在外面是什么样的地位或是名气,成功也好平凡也罢,回到家中都是父母关心的孩子、子女依靠的家长、爱人关切的伴侣,我们的健康不仅对于我们自己,更是对于每一个关心我们的人意义重大,健康意味着陪伴,意味着亲情、爱情的延续。无论是饮食健康的注意、生活方式的调整,还是关注症状、积极体检或是就医,这些的前提都是我们要意识到我们自己很重要,我们的健康很重要。”孙教授十分诚恳地向大家呼吁,“不需要神经质一般的谨小慎微,但一定要给予自身健康充分的重视,定期体检、关注自身状况、有症状即就医,才能将健康威胁消弭于无形。”

(编辑 王 岽、王 幸)