藏在欧美旧报刊里的皇城

2020-11-11蔚青

蔚青

最近,因为《京华心影:老地图中的帝都北京》和《京华遗韵:版画中的帝都北京》两本书,我想到了一个词——“双图”。“双图”是作者李弘以地图和图画为主要素材,以历史发展脉络为经,以重大历史事件、人物、器物为纬,以“行走京城”的方式,按图索骥讲述北京城前世今生的故事。

差异之下的相似

在梳理中国与荷兰、西班牙、葡萄牙、法国、英国、德国、比利时、奥地利、意大利、丹麦、挪威、俄国、美国、巴西、古巴、乌拉圭、日本等世界各国城市关系的基础上,李弘着重将北京与两个主要西方大国的首都巴黎、伦敦进行了很有意思的比较。她指出:“就都城的性质而言,存在两种伟大,一种是以大清帝国北京城为代表的东方皇都,是皇家的形象工程,追求的是建立皇朝完美的城市秩序;另一种是以法国巴黎和英国伦敦为代表的西方王城,也是帝王的形象工程,倾心打造的是浪漫的都市风情。”

李弘说:“稍加留意,我们会发现法国的亨利四世与中国明朝的万历皇帝基本上是同时代的帝王。但是,在万历皇帝在乾清宫闭关锁国、心灰意懒的20年里,亨利踌躇满志、大干快上,他决定打开巴黎的大门,对自己的都城来个脱胎换骨的改造。于是,巴黎就创造出了一种新的都市文化、商业文化和生活态度。”

对于伦敦,李弘则引用他人观点指出,这座城市里发生的一切,都没有遵循任何高傲的权威。它是自然生长与能力扩张的结果。各种思想都可以在这里找到萌生的土壤,包括践行约法、议会政治、君主立宪、互不服输的资本主义和社会主义信仰,等等。经济、文化、艺术领域的实验,总是首先在这里掀起波澜。这座城市的精神,简而言之,就是活出自我。

1858 年《伦敦新闻画报》“从南面看紫禁城”

北京与伦敦的相似之处,来自共同的历史背景。它们都曾经有城墙护卫,都有久远的开埠之日,差不多同时有了王城的血统,都留下了异国或异族的多元人文风貌,所有的外族侵略者,最后都融入了一个“国民”的概念中。而北京与伦敦的本质区别,则源于两者各自的圈子基因:北京城“是一座围绕着一个中心打圈的政治城市”,它的城市格局是收敛的而不是发散的;伦敦城则“始终保持着千年以商为王的本色”,代表神权的西敏寺,代表王权的白金汉宫与代表民权的国会,三个圈子各自独立,形象生动地体现着“英国精神”。

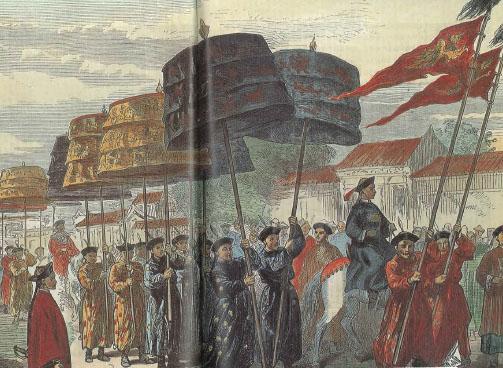

1871 年清同治皇帝迎亲仪仗队

中外都城的这些异同,都清楚地反映在历朝历代相关城市的老地图上。据考证,第一张西方人以自己亲眼所见而画出的北京地图,是1656年荷兰商团的约翰·纽荷夫画的一幅紫禁城地图:从天安门、午门、端門、太和门到乾清宫。或许,这也要早于我们自己画出的紫禁城地图。

主轴与基础的互动

就都城的主体建筑而言,“四合院是城市居民的基础,皇城是帝王统治的根基。前者是质朴的、民间的、环绕皇城的;后者是帝王的主轴与核心。两类建筑相辅相成,共同为整个京城奠定了基础。”

据考证,纵览历代旧书中对元大都的描述,最深刻的印象就是:规矩。宽阔正直的大街,依据的都是“九经九纬”文化中的规矩。大路朝天,引人走正道,把一个躁野的民族,慢慢收敛于城市的规矩之中。同时收敛的,还有他们统治下的一个文明开化、人口众多的民族。“套句当前的流行话,那个‘互联网络决定了帝都的城市生态环境”。

美国《国家地理杂志》1920年第11期曾经刊发一篇长文《北京,意想不到的城市》,浓墨重彩地描绘了北京的帝王庙堂、游牧民族留下的朝天大道、古韵深藏的小胡同,同时配发多幅像素不高但技术前卫的彩版照片。这也表明在当时的西方人看来,皇城与四合院都是北京城的有机组成部分。

在1871年,《伦敦新闻画报》的特派记者威廉·辛普森用自己的画笔,将17岁的同治皇帝大婚的壮观场景展示给英伦三岛的好奇读者:既有大清门披红挂彩修缮一新,以迎娶皇后;又有迎亲队伍里新娘乘坐的三十二抬大轿;还有临街四合院里偷窥的市民,等等。

特别值得重视的是,1860年《伦敦新闻画报》刊发的一幅彩色铜版画:傍晚,从京城的一个高点——景山的万春亭,望向另一个高点——北海的白塔。皇家园林的傍晚,也是子民百姓的傍晚,它们共同半掩在帝国的落日余晖之中,却分别讲述着自己的故事。于是,我们看到了一个完整的北京城。

从“形而上”看“形而下”

其实城市地图本身就代表着新文明,它意味着市民的自我意识有了觉醒,在乎我是谁,我住在哪里,我的家园有什么个性。依据《明京师牌楼图》,东四、西四牌楼的额枋中间均镶着白色石匾,南北街两边刻着“大市街”,象征着现世生活;东西街两边刻着“履仁”“行义”,是在用仁义之道教化百姓。在东单牌楼和西单牌楼,额枋上的文字分别是“就日”“瞻云”,告知百姓要见牌楼以知晓上谕和下乐,不要错过天上和人间的美好。京城内外牌楼牌坊上面的各种文字,有劝仁义的,有劝勤学的,有歌颂美德的,有涵虚净土的。牌楼牌坊上的这些文字,把

“美心”“民心”“帝心”“天心”融于常静不动的形式之中,不但在调理百姓的精神生活,也在约定皇帝的治世态度。

1920年,美国国家地理杂志刊发的《北京,意想不到的城市》写道,从前门城头向南望,朝天大路无声呼唤着北方草原的广袤,北京城就是一座带有粗狂血统的城市。而西洋版画上的北京城墙、城门、国子监、孔庙、黄寺塔、贡院、关帝庙、颐和园十七孔桥、西山多宝塔、明十三陵、蜿蜒巍峨的长城,等等,就是这种城市血统鲜明而生动的例证。

1902 年1 月28 日慈禧和光绪皇帝在紫禁城接见各国使节

外国城市注重的“天际线”与中国城市讲究的“中轴线”存在着异同,从两者的内在逻辑来看,“天际线意味着钢筋水泥、城市的基础设施”;而中轴线圈出来的土地,则“是皇帝和王公大臣的领地,是一统天下建筑理念的辉煌”。不同城市的建筑风貌,显现出不同的城市性格,在城市性格差异的背后,则是时代精神与社会意识的不同。

历史上的图文并茂说北京

在中外历史中,也有不少以图记载、以图说事、以图抒情的力作,他们也为今人从不同角度了解北京今夕,带来了形象可信的例证。

在1792年来访中国的英国使团中,有两位关键人物:一位是乔治·斯当东,写了一部详细记载出使经过的《英使觐见乾隆纪实》;一位是威廉·亚历山大,以其深厚的艺术修养,绘制了上百幅有关中国风土人情的水彩画。两者采取不同的手法,均为后人留下了当时的生动场景。另一位绘画师巴洛,则惟妙惟肖地把斯当东对北京人的结论——

“中国人生性好动,有进取心,是一个耐苦坚强的民族”。而在法国人金涅1808年出版的《北京之旅》中,一幅表现皇帝在圆明园里娱乐的版画,则验证了斯当东关于中国宫廷庆祝会缺乏西方那种男女欢聚一堂愉悦气氛的记载。

最精致美妙的作品,当数英国人托马斯·阿伦1843年出版的《图解中华帝国——社会建筑风俗》中124幅铜版画:西直门、北海,京城王爷府,在家打牌的女眷,大臣家中的特技杂耍,通州府的宠物交易,城里的灯笼铺,等等。而最有价值的地方则在于,在每幅版画的后面都附有一、两页的说明,把其背景交代得清清楚楚。

依据明代张爵《京师五城坊街巷胡同集》的附图和其他老地图,佐之以相关文字资料,据统计,京城、包括近郊,历史上共建有300多座牌楼、牌坊,城内多见牌楼,城外多见牌坊。其中,涉及今日西城的就有西交民巷牌楼、司法部街牌楼、西长安街牌楼、西单牌楼、西四牌楼、帝王庙牌楼、大高玄殿牌楼、北海桥牌楼等。

通过梳理近代银行业在中国的发展轨迹,在东交民巷商业银行发展基础上,1905年,大清朝廷在西交民巷巡视中城御史衙署一座小楼设立了第一家依据《试办银行章程》开办的国家银行——户部银行(后改名大清银行、中国银行、中央银行),并吸引金城银行、大陆银行、中国农工银行等二三十家银行入驻。

在一幅1902年1月28日慈禧太后和光绪皇帝在紫禁城接见各国使节的图画中,可以看见慈禧端坐在象征皇权的龙椅上,而光绪却只能屈居下位,面前的条案还没有一张八仙桌大。当今许多书籍和电视剧中都描述过光绪皇帝在慈禧太后淫威下的窘况,这幅刊登在当年报纸上的图画,反映出的皇帝的窝囊相,比史书记载的有过之而无不及。

丰富多样源自悠久深厚

每一个朝代,每一个帝王,也包括每一个列强,都想在城市的某个街面留下自己拔不走的地标。伟大的城市,往往就是这些地标建筑的集合。

在一幅绘制于19世纪末20世纪初的《京城内外城首善全图》上,记载了140余处寺庙宫观(不包括皇城内的坛堂以及清真寺、礼拜堂、民间祠堂等场所)的所在,大致占全图地名的近10%。在1920年的《北京社会普查》(即《统计年鉴》)中,收入各类宗教和祭祀建筑近千处,并在书中所附北京内外城地图上标明其具体所在。这表明,在自明以后的京城,这些场所汇聚在一起,将统治秩序、伦理精神与世俗生活编织成一个稳定的城市结构,展示出中华传统文化的博大精深。

关于坊间流传已久的“东富西贵”,历史上的一些图鉴也给予了明确指引。清末十年新政时期的《最新详细帝京舆图》,指出在这幅地图上,只是标出了位于今西城区的恭王府、庄王府、礼王府、定王府、郑王府、顺成王府、郡王府、豫王府等等,形象地表明了在时人眼里的西城之“贵”。因为,这些王府的主人,不是左右晚清时局的一等人物,也是家世显赫的贵胄爵爷。

《最新详细帝京舆图》标注了主要位于外城的17省360间文人试馆、同乡会馆(同行会馆空缺)的具体所在,有馆名有胡同名有门牌号。这体现着中央对外省的集结力,反映出全国对皇权中心、富贵中心、科举中心自然的靠拢与依赖,充实了帝都作为“信息中心”的城市功能。而在晚清这个特定的历史节点上,这更预示着新时代的推动力已经从全国各地向北京集聚,“国会大请愿此刻正在会馆里预演”。到了1908年4月3日,来自安徽、广东、河南、江苏、湖南、吉林、山西、浙江等省的代表团,相继跨出会馆,扛旗入城,请愿立宪。

在1655年荷兰东印度公司商团的约翰·纽荷夫出版的《在联合省的东印度公司出师中国大汗皇帝朝廷鞑靼》中,收入了他在旅途中即景创作的“商旅版画”,这是欧洲人第一次描绘亲眼见到的中国,具有很高的真实性。通过纽荷夫的眼睛,可以看到350年前燕山脚下帝都的恢宏景象:宽阔的护城河,带有垛口的城墙,城里的建筑高低错落,天宁寺塔、前门、紫禁城、中轴线……

通过比较中外画师对天坛的不同画法,两种异质文化对于“天人关系”、自然秩序之美,有着各自的理解:英國记者辛普森的视角高,是从上往下看;而中国人自己画的天坛,一步一登高,是人在爬向天际。

1880年以后的20多年,版画与照片在图书中共同出场,有影像、有版画,还有版画中的影像,可以据此认为已经进入“影像版画”的时代。

在《京华遗韵》的第六章,收有两幅彩色铜版画,分别从南面和北面眺望紫禁城,画面格局恢宏,套色精致,有物有人,如歌如诗。使150年后的我们,依然要赞叹它的鲜活如初,因为这种“鲜活而古老,本身就是魅力”。当我们学会抱着科学的态度和美学解构的目的,用新的视角考察北京城,一定会有许多新的感悟。而就绘画风格而言,紫禁城也从“神父版画”“商旅版画”“强权版画”中走出来,有了纯粹的“风景版画”的意境。

皇帝的文化就是斗争文化,他的第一个斗争对象就是自己的臣子。为此,明太祖朱元璋在弥留之际,遗旨永久罢免朝廷丞相一职;为此,明成祖朱棣缩减京城衙署办公机构面积。到了清代,雍正皇帝干脆以军机处取代议政王大臣会议和内阁六部,办公地点也搬进了紫禁城。皇圈里的内斗,后来集中表现在各家王府的位置、规制和更替上,以至于后人总结说,“一座恭王府,半部清朝史”。而形象反映这种“皇圈圈文化”特征的北京城市地图,特别是皇城地图,则生动地告诉我们,在历史发展的各个时期,皇都的城市格局与统治阶级的政治架构,就是这样神奇地联系在了一起。

20世纪30年代曾在北京执教的英国人约翰·布洛裴尔法,在《辉煌永驻的古城》中感慨道:“失去了老北京的世界将变得黯然失色。胡同里的老北京人的生活方式延续着久远的传统文明,尽管存在着一些难以治愈的痼疾,却是一种独特崇高的文明,具有生生不息的旺盛活力……北京人的智慧、精致、新潮、考究、艺术修养与生活情趣,所有的这一切,在世界城市之林中永远居于卓越超群的地位。”

北京作为帝都的发展主题,是皇朝一统的独特,是民族融合的风格,是天下归一的权威,是世俗与精神统一的社会架构,是域外文明的突破与东西文化的冲突,是改良与革命的博弈。城市是一个有机的生命体,它从辉煌的远古走来,迈向未知的未来。