甘蔗螟虫趋光性研究

2020-11-11林明江许汉亮管楚雄李继虎毛玉玲毛永凯曾鑫年

林明江,许汉亮,管楚雄,李继虎,毛玉玲,毛永凯,曾鑫年

(1. 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)/广东省果蔗现代农业科技创新中心,广州 510316; 2. 华南农业大学农学院/广东省昆虫行为调控工程技术研究中心,广州 510642)

甘蔗螟虫为害严重制约了甘蔗的高产、高糖,影响了蔗糖产业的健康发展,在国家提倡“农药、化肥两减”大环境下,灯光诱杀防虫作为最常用的害虫绿色防控技术之一,将是甘蔗螟虫绿色防治技术的研究备选项,而甘蔗螟虫趋光性研究是开展该项工作的关键前提。近年来,国内已有部分甘蔗螟虫趋光性的应用研究报道,李超峰等(2018)研究对比了螟虫性诱和灯诱的差异,伍苏然等(2013)研究了甘蔗螟虫夜间扑灯节律。从现有的研究报道看,对甘蔗螟虫趋光性的研究基本是集中在杀虫灯诱捕应用方面,而未见对蔗田主要螟虫的趋光波长研究,从而无法准确的评价杀虫灯对甘蔗螟虫的诱杀效果。昆虫对光的感应多偏于电磁波光谱中央附近的短波光,波长为253~700 nm(张纯胄等,2007),不同的昆虫种类趋向光波波长不一样,棉铃虫Heliothisarmigera在紫外340 ~360 nm处具有较强的趋光性,在蓝光483 nm处也有趋性峰值(魏国树等,2000);蓟马Caliothripsphaseoli趋性峰在紫外315 nm处(Mazzaetal.,2010);锈赤扁谷盗Crptolestesferugineus的趋光敏感光波是351 nm(郭健玲等,2016)。即使是同一种虫的雌雄个体趋光性也不一样,龟纹瓢虫Propylaeajaponica在380 nm波长光处,其雌虫趋光率高达25%(此时雄虫仅为8%);而在440~605 nm(483 nm、538 nm除外)波段内雄虫趋光率较高(陈晓霞等,2000)。

由于昆虫趋光的正趋性和负趋性都能引起昆虫不同程度的生理反应,所以,昆虫对个别波段光谱电生理反应强烈并不等同于对该波段光谱具强趋光性,而有可能是对该种昆虫具强驱避性(DÖringetal., 2000)。例如,蚜虫对银灰色有明显的忌避性(张纯胄等,2007)。在甘蔗害虫防控上,有利用黑光灯控制甘蔗地下害虫和夜蛾科等的害虫的成功报道(许汉亮等,2012),但对甘蔗螟虫不同种及性别之间对特定波长光的趋性差异未见详细研究。利用害虫对敏感光谱特异趋性,选择特定波长研制诱虫灯,可在一定程度上减少对天敌昆虫的伤害。为探明主要甘蔗螟虫的趋光波长,更好的指导甘蔗螟虫的灯光诱控,本研究通过螟虫对不同光谱的行为反应和电生理反应测试,探寻具体种类螟虫的趋光波长(特征光谱)。

1 材料和方法

1.1 试验虫源

甘蔗条螟ChilovenosatusWalker、二点螟ChiloinfuscatellusSnellen、黄螟TetramoeraschistaceanaSnellen幼虫均采自广东湛江,在实验室人工气候箱中利用半人工饲料饲养。人工气候箱养虫控制温度为25~28℃,相对湿度为80%~85%,光周期14 L ∶10 D。其中光期为从早6 ∶00至晚20 ∶00,暗期为晚20 ∶00至次日早6 ∶00。取F1或F2代蛹。区分雌雄蛹分开单头饲养至羽化,记录各虫羽化日龄。螟虫羽化后以5%蔗糖溶液饲养待检测。

1.2 检测仪器与试验装置

高亮度白光光源LDLSEQ-1500生产厂家北京卓立汉光仪器有限公司,单色仪Omni-3045生产厂家北京卓立汉光仪器有限公司。仪器能够通过软件控制单色仪Omni-3045调节出相应的光波长。

1.3 螟虫对不同波长单色光趋性检测方法

螟虫趋光行为反应试验参照魏国树等(2005)的方法。

分别选1 d、3 d、5 d 的健壮螟虫(条螟、二点螟、黄螟)雌雄蛾作试虫,按虫种、性别、日龄分组。每次照光刺激前,先将螟蛾在室内日光灯下光适应2 h,再取出螟蛾置于栖息区暗适应1 h。依次打开光源、打开栖息区两端遮光挡板,中间遮光挡板不动,照光处理。每次光刺激时间为20 min,然后检查行为反应箱内的光区和暗区螟蛾数量,并分别记录,计算趋光率。每个处理20~30头,重复3次。更换不同光源重复此过程。刺激间隔时长约5 min。选择检测的单色光波长分别为:340、380、420、460、483、498、524、538、562、582、605 nm。趋光率计算公式如下。

正(负)趋光率(%)=(光区(暗区)虫数/试验总虫数)×100

1.4 螟蛾交配前后趋光性异同

选3 d 未交配和交配后的螟虫(条螟、二点螟)雌雄蛾作试虫,按性别、是否交配分组,后续试验步骤参照1.3。

1.5 数据处理

试验数据应用SPSS 23.0进行统计、处理。

2 结果与分析

2.1 3种主要螟虫对不同波长单色光的敏感性

通过对甘蔗条螟、二点螟、黄螟的趋光波长检测,发现甘蔗螟虫对不同波长单色光的趋性存在差异显著性。

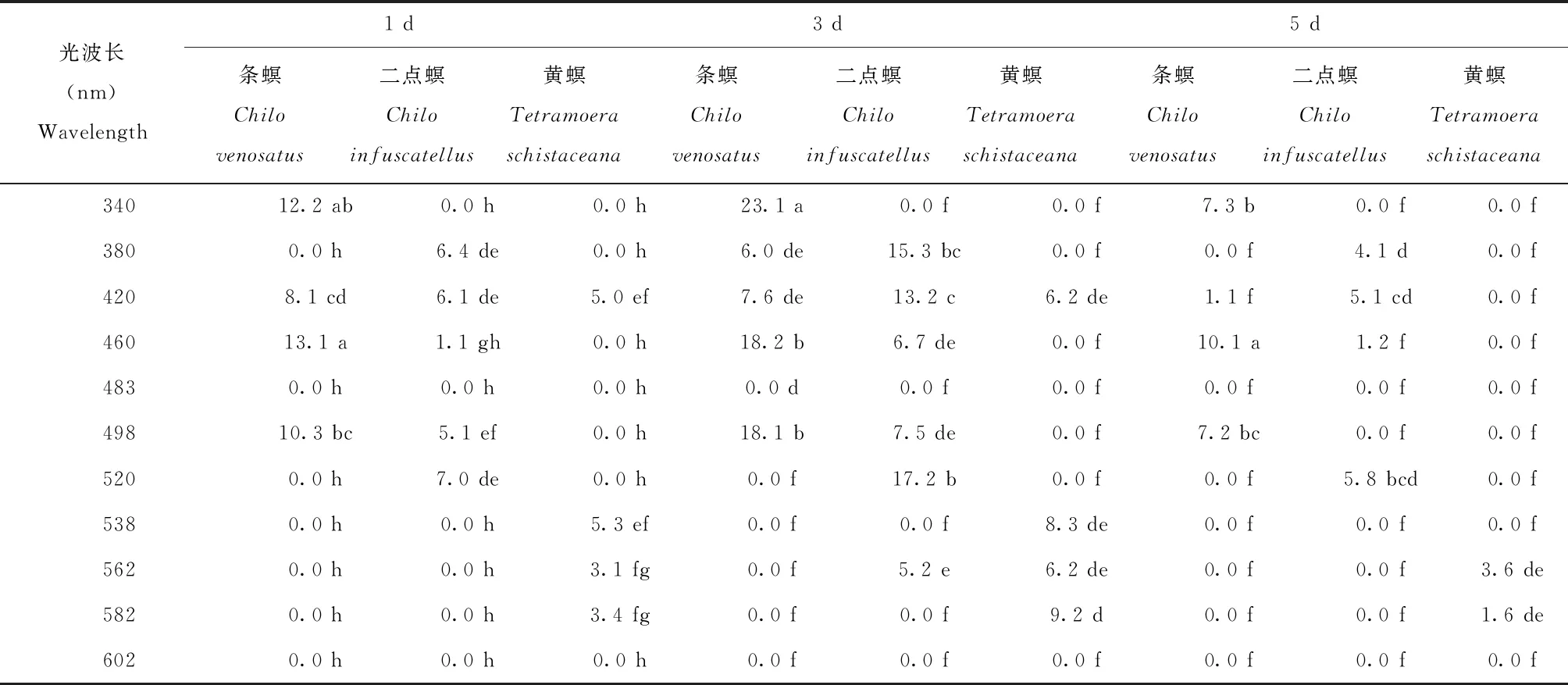

在11个检测光波长中(表1),甘蔗条螟主要趋向短波光(340 ~500 nm),紫外光>蓝光>绿光;二点螟的趋光波谱较条螟宽些,从380 nm到562 nm波长多数有趋光反应,主要是集中在紫外光到绿光波段(380~520 nm);而黄螟的趋光性较弱(趋光率检测最高仅为9.2%),主要趋光波段集中在可见光的绿光(492~577 nm)和黄光(577~597 nm)部分,在紫光区420 nm处也有趋光反应。从数据看,同一日龄情况下,3种螟虫对不同波长光的趋性表现有差异,总体上1 d、3 d、5 d 的条螟趋光率最高(按表1中最高趋光率),其次是二点螟,最弱为黄螟。条螟1 d 趋光率最高的是460 nm和340 nm,分别为13.1%和12.2%,两个波长的趋光率差异不显著(P﹤0.05),但460 nm 处的趋光率与其它波长的差异显著(P﹤0.05);条螟3 d 趋光率最高的是23.1%(波长340 nm),与其它波长差异显著(P﹤0.05)(包括同龄条螟、二点螟和黄螟);条螟5 d 是10.1%(波长460 nm)。 二点螟1 d 趋光率最高是7.0%(波长520 nm),和6.4%(波长380 nm)、6.1%(波长420 nm)、5.1%(波长498 nm)差异不显著(P﹤0.05),和其它波长差异显著(P﹤0.05);3 d 趋光率最高也是520 nm波长的17.2%,和波长380 nm的差异不显著(P﹤0.05),和其它波长差异显著(P﹤0.05);5 d 是5.8%(波长520 nm)最高;黄螟1 d 趋光率最高是5.3%(波长538 nm)、3 d 是9.2%(波长582 nm)、5 d 是3.6%(波长562 nm),都比同龄期条螟和二点螟的低。条螟、二点螟和黄螟不同龄期趋光性有差异(表1、图1),3种虫均以3 d 趋光性最强,其次是1 d ,最后是5 d ;图1显示条螟3条日龄趋光率曲线均显现3个峰值,3个峰值的光波长分别为340 nm、460 nm、498 nm,二点螟趋光率曲线呈现的峰值有4个,分别为380 nm、420 nm、520 nm、562 nm,其中520 nm为最高值,黄螟对各检测光源表现弱的趋光性,仅在420 nm、538 nm、562 nm和582 nm光波长处有趋光反应,趋光率最高为9.2%。从趋光性检测结果分析,光波长340 nm、460 nm、498 nm有较大可能是条螟特征光谱,光波长380 nm、420 nm、520 nm、562 nm有较大可能是二点螟的特征光谱,而黄螟因检测结果不太明显,可能还需进一步试验检测。

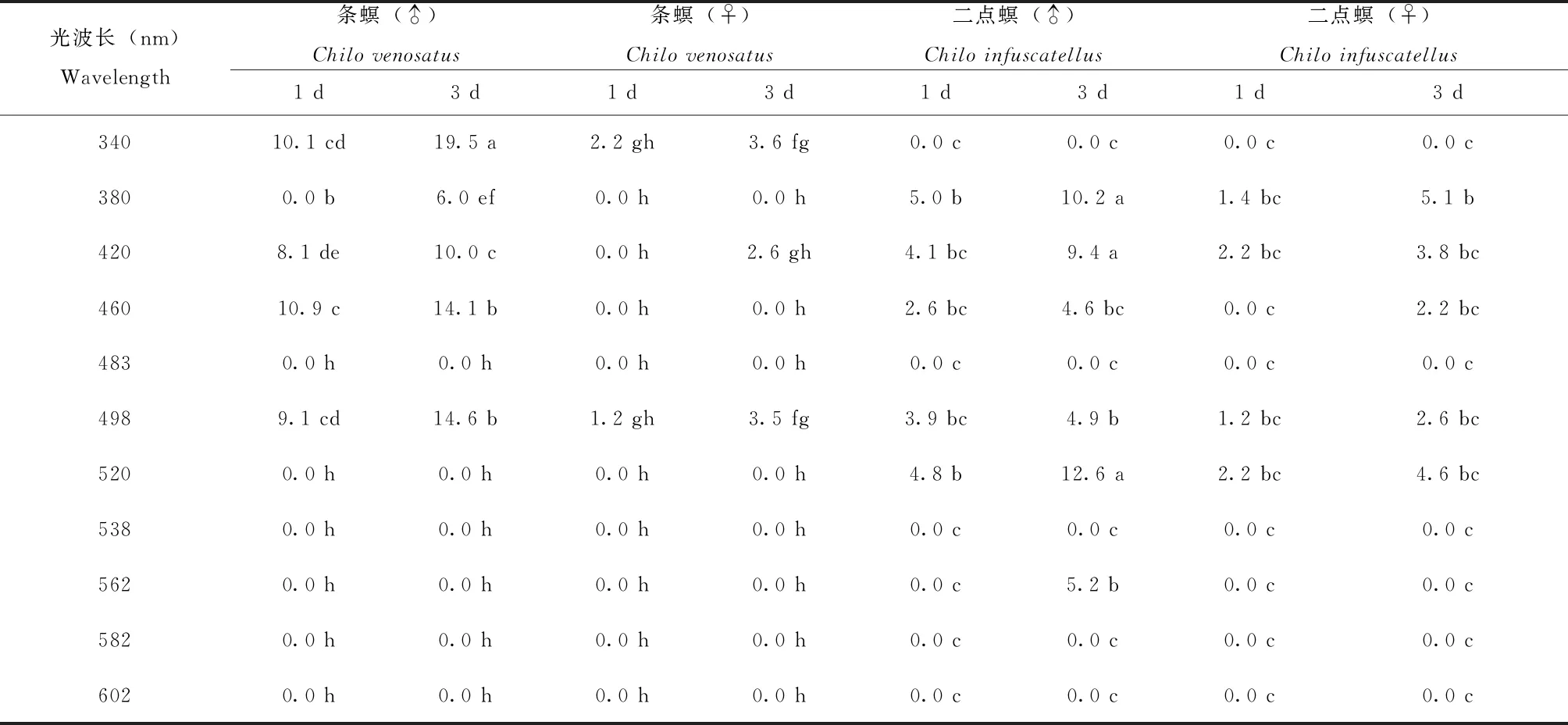

2.2 雌雄性别之间的趋光性差异

分别合并条螟和二点螟不同日龄雌雄蛾比较螟蛾的趋光性强弱(表2),两种螟虫雄蛾的趋光性要明显强于雌蛾的。同日龄的条螟成虫在同一趋光波长趋光率由高到低排序:3 d 雄蛾>1 d 雄蛾>3 d 雌蛾>1 d 雌蛾,并且同日龄雄蛾的趋光率与雌蛾的差异显著,趋光率差别最小达3倍以上(如光波长420 nm的3 d 雄蛾和雌蛾)。与条螟类似同日龄二点螟雄蛾趋光率也要比雌蛾的高,但同日龄雌雄蛾之间的趋光率不像条螟那样都呈差异显著,3 d 二点螟雄蛾光波长520 nm、380 nm和420 nm 3个峰值处的趋光率差异不显著(P﹤0.05),但与其它的差异显著(P﹤0.05)。从表2中的数据比较看,条螟雌雄蛾趋光率间的差异要显著高于二点螟雌雄蛾的,这就预示着在趋光率不变的情况下,条螟扑灯虫量的高低主要与条螟雄蛾的占比和数量有关,而二点螟扑灯虫量的高低虽在一定程度上受雄蛾的占比和数量影响,但更大的是与种群数量有关。对光波表现最活跃的是3 d 成虫,340 nm至520 nm光波段是条螟和二点螟趋光反应最活跃的波段。

表1 甘蔗螟虫对不同波长单色光趋向比较

图1 3种螟虫不同虫龄对不同波长的趋光表现Fig.1 Three kinds of bores with different age phototactic behavior to different wavelength注:图中X轴的坐标数值分别代表不同波长,X axes number represent different wavelength.1,340 nm;2,380 nm;3,420 nm;4,460 nm;5:483 nm;6:498 nm;7,520 nm;8,538 nm;9,562 nm;10,582 nm;11,602 nm.

2.3 螟蛾交配前后的趋光性差异

比较螟蛾交配前后的趋光性(表3)可见,交配前后条螟和二点螟趋光率变化很大。未交配的条螟雄蛾趋光率最高为23.3%,交配后的条螟雄蛾最高为6.7%,交配前后降幅高达16.6%,有趋光反应的降幅最小的为5%(光波长380 nm处),方差分析显示交配前后雄蛾的趋光率差异达显著水平(P<0.05);未交配的雌蛾在部分光波长有趋光性反应,而已交配的雌蛾则基本未见有趋光反应。二点螟未交配的雄蛾趋光率最高的是21.7%(光波长498 nm),已交配的雄蛾最高的是3.3%,交配前后降幅最高达21.7%,有趋光反应的降幅最小的为6.7%,已交配的雄蛾在同一光波长的趋光率要明显低于未交配的,两者趋光率差异达显著水平(P<0.05);已交配的二点螟雌蛾趋光率也一样有较大幅下降,除了在420 nm处检测到1.7%的趋光率外,多个检测光波长未见有趋光反应,未交配的雌蛾与已交配的雌蛾同一波长(有趋光反应)的趋光率差异显著。这一试验结果说明交配行为对甘蔗螟虫趋光率的影响很大。在460 nm和483 nm光波长处分别发现,未交配的条螟雌蛾和二点螟雌蛾有些个体出现负趋光现象,进入了行为反应箱的暗区,而雄蛾却没有发现进入暗区的现象,且前面多次的检测试验未发现该现象,是否属于偶然情况,这和雌雄蛾复眼结构是否有关系,需进一步研究探讨。

表2 甘蔗螟虫雌雄性别趋光性的差别

表3 螟蛾交配前后趋光性异同

3 结论与讨论

从以上试验结果分析可见,甘蔗条螟在光波长340 nm、460 nm和498 nm处的趋光率明显高于其它波长,二点螟在光波长380 nm、420 nm和520 nm处多次显示较其它波长高的趋光率。3种螟虫1 d、3 d、5 d 的趋光率(按表1中最高趋光率)条螟趋光率最高,其次是二点螟,最弱为黄螟,结果与文献(李奇伟,2000)略有出入。虽然多次测定的趋光率数值有不同波动,但初步可推测甘蔗条螟的特征光谱极有可能是光波长340 nm、460 nm和498 nm中的某一波长;而二点螟的特征光谱极有可能是光波长380 nm、420 nm和520 nm中的某一波长;条螟和二点螟对不同波长单色光行为反应类似于玉米螟趋光反应表现为多峰型(徐练,2016)。黄螟在检测的波长中趋光率很低,暂时无法确定其最强趋光波长(特征光谱)。从多年的田间灯光诱虫情况包括相关研究(李超峰等,2018;李奇伟,2000;伍苏然等,2013)看,在蔗田诱到的鳞翅目昆虫有很多,但螟蛾科的条螟ChilovenosatusWalker、二点螟ChiloinfuscatellusSnellen和白螟TryporyzaintactaSnellen,以及小卷叶蛾科的黄螟TetramoeraschistaceanaSnellen上灯率很低,防治效果不理想。这应该与所选杀虫灯的波长与螟虫趋光波长不匹配有一定关系,同时也与这3种螟虫本身的趋光性不强有关。

3种螟虫不同日龄趋光性有强弱的差异,以3 d 趋光性最强(图1),其次是1 d ,最后是5 d,这一结果与草地螟成虫随着日龄的增加,其趋光能力逐渐增强(江幸福等,2010)类似。3种螟虫中以条螟成虫存活时间最长可达7 d,条螟1 d~5 d 成虫的活跃度相对较高,而二点螟和黄螟1~3 d 的成虫活跃度就要强于5 d 的,活跃度高低将影响虫体对光波的敏感程度及其趋光飞行能力。从试验检测结果看,条螟和二点螟雌雄蛾所趋向的光波长基本一致,均趋向短光波,但条螟和二点螟的雌雄蛾趋光性存在明显差异,雄蛾的趋光性要远强于雌蛾的,同性别的3 d 的螟蛾趋光率要高于1 d 的。Williams(1939)用充气电灯泡诱捕到的夜蛾科的51个种中,有45个种的雄虫数量明显多于雌虫,仅有 3个种的雌虫上灯数量多于雄虫,而靖湘峰等(2005)研究显示雌雄棉铃虫蛾对 5种不同波段的趋光性无显著差异,这说明昆虫雌雄蛾趋光性存在差异,但差异大小因虫种而异。其它如美国白蛾Hlyphantriacunea、舞毒蛾Lymantriadispar、三线褐卷蛾Pandemislimitata雄蛾的趋光率远高于雌蛾,而二化螟Chilosuppreddalis、龟纹瓢虫Propyleajaponica、蚊类Mosquitoes则是雌蛾的高于雄蛾的(程文杰等,2011)。条螟和二点螟雌蛾个体均要大于雄蛾个体,体型的大小也有可能影响螟虫趋光飞行能力(程文杰等,2011),从而降低雌蛾的趋光率。

交配行为会引起条螟、二点螟趋光率的下降。条螟交配后的雄蛾趋光率比未交配的最小降低5%,最大降幅为16.6%,未交配的雌蛾尚有一定的趋光反应,但已交配的雌蛾则基本未见有趋光反应;二点螟已交配的雄蛾趋光率也比未交配的最小降低6.7%,最大降低21.7%,已交配的二点螟雌蛾趋光率一样出现下降,但仍有极少量已交配的雌蛾具有趋光性。已有研究表明飞行能力、复眼、虫体的生理状态、日龄、交配与否以及光源等都有可能影响昆虫雌雄虫的趋光行为(Yathometal., 1980; Belmainetal., 2000;靖湘峰等,2005;江幸福等,2010)。昆虫雌雄成虫复眼结构的差异,可能导致雌雄成虫在相同光源条件下有着不同的敏感性。有些昆虫种类的雄成虫复眼比雌成虫更大且对光源更为敏感的,这种强的敏感性可能导致雄虫比雌虫有更强的趋光倾向,从而出现雄虫扑灯率远高于雌虫的现象(魏国树等,2005)。

从本研究看,3种蔗田主要螟虫的趋光性相对较弱,若开发单纯的特征光谱诱虫灯防控这3种螟虫,经济成本高,防效也不明显。但条螟和二点螟主要趋光波长较接近,波段有较好的交集,诱虫灯的开发可以选择这两种虫趋光率较高的几个光波长研究。由于蔗田中大部分昆虫趋光扑灯主要集中在上半夜19 ∶00-00 ∶00(伍苏然等,2013),而3种螟虫雌蛾性信息素的释放是在午夜零点后才开始的,其交配行为主要集中在下半夜(1 ∶00-4 ∶00),田间观察雄蛾扑盆(性诱剂诱芯盆)都是在下半夜零点后才开始(未发表材料)。由此看灯光诱杀和性诱剂诱捕技术存在互补作用,可利用灯光诱杀和性诱剂诱捕的时间差,调整杀虫灯的开关灯时间,开灯到夜间零点,零点关灯后由性诱剂诱捕螟虫,这样既可提高螟虫诱捕量、提升害虫防效,又能有效降低对天敌昆虫的伤害程度。

致谢:本项目研究过程中,广东省粮食科学研究所提供了光学检测仪器进行昆虫趋光行为检测,并得到该所曾伶研究员和劳传忠高级工程师等的帮助,在此深表感谢!