古今痛经方药配伍规律的数据挖掘研究

2020-11-10韩云鹏邓国兴李渡华袁同山邢志峰顾作林韩红伟侯芳洁武密山

韩云鹏 石 晶 邓国兴 李渡华,2 袁同山 杨 阳 邢志峰顾作林 韩红伟 侯芳洁 武密山,2

(1.河北中医学院,河北石家庄050200;2.河北省心脑血管病中医药防治研究重点实验室,河北石家庄050200;3.河北医科大学,河北石家庄050017)

痛经是最常见的妇科症状之一,指女子行经前后或月经期出现下腹部疼痛、坠胀,伴有腰酸或其他不适,甚至严重影响生活质量。中医对痛经的治疗颇有独到之处。因此探寻古今主要妇科医籍中痛经方药的配伍规律,探索组方配伍新思路,以期有效指导临床遣方用药。

1 资料与方法

1.1 资料来源 本研究资料选取宋以后至今的主要妇科医籍,包括《女科百问》《妇人大全良方》《女科撮要》《女科秘要》《万氏妇人科》《女科证治准绳》《妇科秘方》《女科切要》《妇科秘书》《妇人规》《沈氏女科辑要》《女科精要》《妇科问答》《傅青主女科》《妇科心法要诀》《女科要旨》《女科指掌》等17部妇科医学专著。

1.2 方剂纳入原则 治疗痛经的口服方剂;有明确的方剂名称、药物组成、药物用量和主治病症。共收集治疗痛经的内服方剂97首,选取方名、药物兼备者91首。

1.3 方剂排除原则 排除主治证型不明确或针对性不强的方剂;无药物组成或药物组成不完整的方剂;虽有治疗痛经的作用,但主治不是痛经的方剂;外用方。

1.4 处理方法

1.4.1 方剂收集 运用传统文献学方法查阅古代主要妇科文献,搜集整理相关治疗痛经方药。

1.4.2 数据规范化 将收集到的方剂的方名、药名、剂量、主治证型、用药频率、药物炮制、功效以及气味归经进行整理规范。根据《中华人民共和国药典》[1]的标准对涉及药物进行规范化校正,中药名进行统一规范,如:白芍、白芍药、杭芍炭统一为白芍,当归、归身统一为当归,丹皮、粉丹皮统一为牡丹皮,玄胡、元胡索、元胡统一为延胡索,白茯苓统一为茯苓,枣仁统一为酸枣仁,生地、熟地、大熟地统一为地黄,姜、生姜、老生姜统一为生姜,桂心、桂肉、官桂统一为肉桂,赤芍药统一为赤芍等等。

1.4.3 数据统计 运用Excel 2010软件,建立microsoft Excel痛经方药数据库,以SPSS 22.0统计软件进行统计分析,用频次分析法分析最常用的药物;以SPSS Modeler 1.0统计软件进行关联规则分析和制作网状图,进行药物之间关系的分析,探索其配伍规律。

2 结果

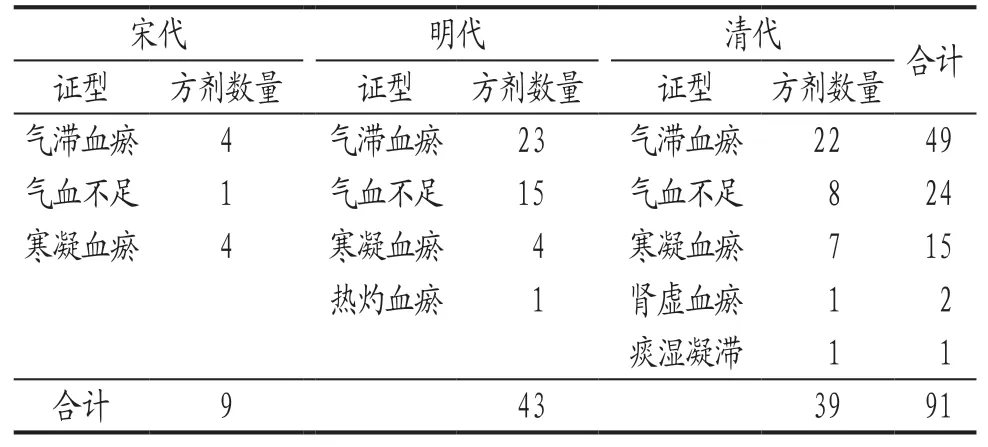

2.1 痛经证型与方剂数量统计 根据医籍中的病症描述,将91首方剂所治疗的痛经概括为气滞血瘀、气血不足、寒凝血瘀、热灼血瘀、肾虚血瘀、痰湿凝滞等证型,其中气滞血瘀痛经最多(54%),其次是气血不足型(26%)。按朝代顺序进行证型与方剂数量统计,发现宋代关于痛经的证型最少,清代最多,明代次之,并且均以气滞血瘀型最为多见。方剂数量方面,宋代方剂为9首,明代方剂为43首,清代方剂为39首。详见表1。

表1 痛经证型与方剂数量统计

2.2 常用方剂统计 治疗痛经最常使用的方剂为四物汤类方、交加散类方、归脾汤类方、琥珀散、八物汤类方、温经汤等,功用以活血温经、化瘀止痛为主,共计57首方剂,占全部方剂的63%。详见表2。

表2 常用方剂数量统计

2.3 主要药物使用频次统计 运用SPSS技术对91首痛经方药的数据进行频次分析,得出痛经方药总的频次。方中总共使用中药105味,所有药物出现频次共为772次。使用频次在6次以上的有32味药,占统计的全部药物的30%,为宋以后至今的主要妇科医籍中治疗痛经的主要药物。其中频次排在前6位的分别是当归、地黄、白芍、甘草、川芎、香附。79%的方剂中使用了当归。详见表3。

表3 主要药物出现频次统计

2.4 主要药物分类统计 在32味主要药物当中,入血分药有14味,占全部药味的44%,其中活血化瘀药药味最多,有8味药,占全部药味的25%。活血化瘀药和补血药使用的频次最多,共307次,占全部频次的48%,使用最多的是其核心用药——当归、地黄、白芍、川芎。气分药10味,占全部药味的32%。补气药和理气药使用次数为178次,占全部频次的28%,其中主要包括甘草、香附。详见表4。

表4 主要药物分类统计

2.5 主要药物归经统计 统计痛经方主要药物的归经趋向。将32味主要药物的归经进行了统计,药物第一归经的频次顺序为:肝、脾、心。有的药物专归一经,有的药物同时归几经,因此对每一味药物的所有归经也进行了统计,频次顺序为:脾、肝、肺、心、肾。可见,痛经方主要药物归经趋向主要为肝经、脾经,归肾经的频次最少。详见表5。

表5 主要药物第一归经、所有归经频次统计

2.6 主要药物五味统计 统计痛经方主要药物的五味。32味药出现的药味为甘(入脾)、苦(入心)、辛(入肺)、酸(入肝),未出现咸味药(入肾),药物中无咸味药与药物归肾经的频次最少这一现象相吻合,与常见的妇科病多责之于肝肾的说法并不完全相同。详见表6。

表6 主要药物五味频次统计

2.7 核心药物的关联规则统计 将六味核心药物进行关联规则,以SPSS22.0统计软件统计各项集之间潜在的关联。有当归出现时,地黄、白芍、川芎、甘草、香附出现的几率以地黄为首,为59.7%,说明当归与地黄关联度最大;当有地黄、白芍、川芎、甘草、香附出现时,关联度最大的药物均为当归,说明地黄、白芍、川芎、甘草、香附均与当归关联度最高。以SPSS Modeler分析主要药物的关系显示,当归与地黄之间关系为强链接,其他较强链接依次为当归与白芍、当归与川芎、地黄与白芍、川芎与地黄、当归与甘草。详见图1。

图1 主要药物关联规则位点结构

3 讨论

3.1 痛经证型的发展变化 古今妇科主要医籍中痛经主要分为气滞血瘀、气血不足、寒凝血瘀、热灼血瘀、肾虚血瘀、痰湿凝滞等证型。按朝代顺序进行证型与方剂数量统计,发现宋代关于痛经证型的分类和方剂数量相对较少,说明妇科医籍关于痛经的论述处于探索和发展阶段,在此时期痛经理论渐趋成熟,将痛经病因病机概况为虚损、风寒客络、瘀血等,分析较为透彻,如在中国妇产科学史上影响很大的《妇人大全良方》[2]中说:“其经血虚,则受风冷……风冷与血气相击,故令痛也。”明代医家对痛经的病因病机和证型的认识有了更大的发展,对痛经的证型解析最多,方剂数量也多,除了寒凝血瘀,还出现了“血热血燥,以致滞涩不行而作痛”[3],归纳为热灼血瘀,方剂数量和方剂理论在宋代的基础上获得了很大进步,临床医案和理论总结中以气滞血瘀型和气血不足型最为多见。清代主要处于对先贤经验的传承和总结阶段,妇产科专著得到了很大的普及和推广[4]。气滞血瘀证型和气血不足型仍处于最重要的地位,在此基础上发展了更多的证型,如肾虚血瘀、痰湿凝滞等证型。傅山分阶段论治痛经“经水忽来忽断时疼时止、经水未来腹先疼、行经后少腹疼痛”等[5],临床针对性更强。

由此可见,痛经证型的发展变化符合中医学发展的规律,即中医的理论不断地从临床中总结升华,逐步对疾病深化认识,重视研究每个病人个体健康的特殊性和独特性。关注的是病人的气血情况,情志是否舒畅,感受寒浊还是湿浊,重视的是病人而不是疾病,并且中医学的发展是积累、传承和发展,而不是类似现代医学的覆盖和更新。

3.2 痛经方药的配伍规律 使用次数最多的方剂为四物汤类方(养血活血)、八物汤类方(生气补血)、归脾汤类方(益气补血,健脾养心)、交加散类方(滋养血络,逐散恶血)、温经汤(温经散寒,养血祛瘀)、琥珀散(行气活血化瘀)等,总体以养血活血散寒、行气化瘀止痛为主。四物汤药方最早出现记载于唐朝的蔺道人所著的《仙授理伤续断秘方》,目前应用较为广泛的药方则是取自《太平惠民合剂局方》的记载。四物汤是补血的常用方,可通过补血活血达到调经的效果,从而减缓女性的痛经。妇科主要医籍中以使用四物汤加减化裁治疗痛经最为广泛。

治疗痛经的常用药物的分类多为活血化瘀药和补血药,使用频次最多的药物中当归、地黄、白芍类属补血药[6]253,川芎类属活血药[6]169,四药是四物汤的药物组成,为补血活血的基础方剂,活血化瘀药和补血药切合女子月经期血虚或血瘀而致痛的基本病机。归经方面,多归肝经、脾经,功能调畅肝气疏泄经血,健运脾气以资化源,达到通则不痛、荣则不痛的目的。肾对女子月经来潮有重要影响,何以治疗痛经的药物归肝经者多,归肾经者少,盖肾主封藏,行经之后胞宫藏而不泻,蓄养阴精,精血渐长,充盛于冲任二脉;肝主疏泄,行经期间胞宫泻而不藏,胞脉畅达,精血充盈,经血下行为顺。肝与肾各司其职,疏泄与封藏有度,故行经期腹痛多责之于肝,行经后病症多责之于肾。药物的五味方面,以苦味、辛味为多,其次为甘味、酸味,未出现咸味药,咸入肾,此与归肾经的药物少相吻合。

3.3 核心药物的配伍特点 痛经不同证型的治疗用药,在以当归为基本用药的基础上,核心药物略有差别。气滞血瘀证型核心药物为当归、地黄、延胡索、香附、川芎,当归养血活血,川芎行血中之气,延胡索化瘀止痛。气血不足证型核心药物为当归、白芍、地黄、川芎、甘草,前四味药即四物汤,补血活血,甘草益气健脾。寒凝血瘀证型核心药物为当归、茯苓、肉桂、半夏、甘草,茯苓健脾利湿,肉桂温脾肾阳气。其他证型核心药物为当归、香附、柴胡、白芍、茯苓、甘草,当归补肝血,白芍滋阴柔肝。证型不同,核心用药各有侧重。

纵观古今妇科主要医籍,痛经方剂中核心药物有六种,分别为当归、白芍、川芎、香附、甘草、地黄分析此六种核心药物的关联规则,在有当归出现时,有59.7%的方剂使用了地黄。而与地黄、白芍、川芎、甘草、香附相配伍最密切的药物均指向当归。当归与地黄在痛经方里出现的频率最高,而且两药最容易同时配伍出现,可见当归与地黄是治疗痛经的核心药对。当归主入肝、脾经,补肝血;地黄入肝、肾经,益肾精。肝肾同源,精血互化,精血充盛,则胞脉调畅,月事如常,二药治疗痛经相辅相成。

3.4 千金息痛汤解析 中医药传统理论中,当归补血活血、调经止痛,白芍养血敛阴、柔肝止痛,甘草补脾益气、缓急止痛,川芎活血行气、祛风止痛,香附疏肝解郁、调经止痛,有直接的止痛功效,地黄补血养阴、填精益髓,通过补血养荣可以间接止痛。此六味核心药物的功效均可止痛,又可补血、活血、调经。现代药理研究发现,当归可扩张血管,镇痛,抑制子宫平滑肌兴奋;白芍抗炎,镇痛,保肝;川芎镇静,镇痛,舒张血管;香附镇痛,抗抑郁,抑制子宫平滑肌兴奋;甘草抗病毒,抗炎,镇痛,增强免疫力,五味药均有明显的止痛作用[7-11],地黄有止血活血,增强免疫力作用[12]。核心药物的传统功效与现代药理具有相关性,在一定程度上能够运用现代理论对六味核心药物的配伍使用进行解释,药物的配伍使用具有合理性和科学性。

上六味药主要归肝经,切合“女子以血为本”“女子以肝为先天”的生理特点和女子多血虚、血瘀的病理特点。六味药合用,有效针对女子痛经之主证“小腹疼痛”,故笔者开拓痛经方剂组方新思路,以此六味药组成痛经基础方,命名“千金息痛汤”。经查阅资料[13],自古无此方名,也未见单以此六味药组成的方剂,因此实属首创。以千金息痛汤为基础进行加减使用,能取得不错的临床疗效。这说明通过数据挖掘来探索中医药配伍规律是中医药传承发展的有效方法,其结论具有一定的理论价值和临床价值。