从日常服饰到艺术表现:蕾丝的符号性特征

2020-11-09王文新王梓煜

王文新 王梓煜

一、作为服饰的蕾丝简史

蕾丝(lace)是一种具有镂空结构,极具装饰效果的精美面料,可以呈现透明柔软、繁复厚重、硬挺粗糙等不同效果。随着社会的进步、经济的发展,制作工艺从烦琐的手工艺发展到便利的机器织造,蕾丝也从最初贵族的专属、舞台的中央,走向平民百姓,走向街头。

蕾丝最早诞生于14世纪欧洲大陆商业中心——弗兰德斯。当时,蕾丝以金属丝编织而成;又因为复杂的做工,只是出现在少数名门贵族特别服饰的局部当中。16世纪,欧洲商业中心从弗兰德斯转到地中海沿岸的意大利,蕾丝也随之传入那里并得到进一步发展。相传修女们为了消磨时光,相互学习蕾丝的编织技术。同时,她们也可以因此得到一份额外的收入。就这样,蕾丝首先在修道院风靡起来。蕾丝由于精美和珍贵,受到王室贵族的推崇。法国国王路易十四,在位72年,好大喜功,追求高贵堂皇奢华的生活方式。在他的影响下,17世纪的法国掀起了一股风靡欧洲的奢华之风,追求热闹盛大的排场以及优雅精致的时装,也由此奠定了法国在欧洲时尚和品位方面的权威。当时的法国服装突破了古典服装式样,在活泼、新奇、富丽的审美时尚中,大量运用华丽的金银线刺绣、绸带与蕾丝花边。据资料显示,路易十四曾在国内搞织坊工厂专门生产蕾丝,使得法国出口的蕾丝远销海外各地,带动了国家经济发展。此后一段时期,随着欧洲各国之间频繁的贸易往来,蕾丝被作为一种特殊的镂空材质得以进一步推广。

因当时蕾丝是手工制作,较为昂贵,所以开始仅出现在贵族阶层的服饰中,其用途也主要用于点缀服饰的领口、袖口、下摆等局部。法国国王路易十五的情妇蓬皮杜夫人,是18世纪欧洲沙龙女王。蕾丝曾出现在这位夫人长裙的V型领和袖口上。后来,法国王后玛丽除了喜欢将蕾丝点缀于身上的多处细节之外,还喜欢戴着蕾丝面具参加舞会,使自己成为整个舞池的焦点。女王伊丽莎白同样对蕾丝有着喜爱和追求。她将蕾丝缠裹在仅有43厘米的纤细腰身上,令全欧洲的目光驻留在她的腰身上,以至于被争相模仿。总的来说,过去,因为蕾丝稀少昂贵,它的使用范围受到局限,只是流行于贵族之间,特别受女王们的青睐,也使之成为女性身份和地位的象征。但是,随着社会的发展、生产工艺的改进,蕾丝也走下神坛,走向百姓平凡生活之中。现代社会,蕾丝已属于所有女性。不过,梳理蕾丝的服饰史还必须提一个人——麦当娜。2001年4月的一次拍卖会上,麦当娜一件黑色蕾丝胸罩被高价拍卖,标志着蕾丝成为一种商业文化的符号。

每个时代的蕾丝,它的发展都与时代、与社会有着密切的关系。早期的蕾丝因为产生于哥特式流行的时代,蕾丝的纹路与教堂绚丽的花窗有着密不可分的关系。那时的蕾丝是复杂的、神秘的象征。盛行时期的蕾丝不断受王室贵妇人的推崇,成为高贵的象征。伊丽莎白女王创新设计,将蕾丝作为拉夫领,使柔软的蕾丝变得坚挺,并大量地运用于英格兰宫廷的女服上,凸显了蕾丝的优雅与华丽,也是理想、浪漫的象征。蓬皮杜夫人将蕾丝的细节发挥到极致。而她那得以超越国王的智慧也给其身着的蕾丝赋予了特别的意义。女权符号也从这里来,因此蕾丝也是女性权利的服饰符号。

二、走进艺术世界的蕾丝

艺术创作与时代、社会、民族有着密切的关系。正因为如此,美术史也才呈现丰富多样的图像形态。这些不同的图像形态一方面是通过不同的艺术语言与表现方式来呈现;另一方面,从图像学的角度来看,环境、场所、物品、服饰等元素是画面呈现时代、社会,乃至人物身份属性的重要信息。不管是再现的图像,还是象征性图像,对于人物画来说,这些元素甚至比人物肖似本身更具有特定的意义。自文艺复兴始,艺术逐渐摆脱为宗教服务、歌颂神灵的范式,转向对人性的赞美。不过,随着中央集权在法国的兴盛和北方地区资产阶级的兴起,绘画题材在一段时期还是以宫廷、贵族生活为主,就像巴洛克艺术和洛可可艺术一样。蕾丝既然在很长时间内成为贵族阶层身份的表征,自然也通过艺术对贵族阶层生活的再现走进艺术、走进历史,也让我们今天得以从传统艺术的图像中领会到蕾丝的精美与主人的身份。作为艺术符号的蕾丝,也为作品平添了几分典雅与华丽,彰显了时代气息。

鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577—1640)是17世纪最伟大也是最具有影响力的肖像画家之一,是欧洲巴洛克艺术风格的代表性人物。由于所处的上流社会的环境,鲁本斯迎合贵族的审美要求,极力用画笔记录贵族赞助人的财富和名望,表现他们追求享乐和骄奢淫逸的生活情趣,也造就了富丽堂皇的画面感觉。鲁本斯于1606年画了一幅华丽恢宏的肖像画《布里吉达·斯宾诺拉·多里娅侯爵夫人》(图1)。画中人物是热那亚的银行家家族的一个成员。这幅作品可能是为女主人公的婚礼而作。作品接近3米高。画中与真人大小一般的侯爵夫人,正大步走下她住所的月台。人物身着华丽的白色缎裙,披着一块与衣服搭配的披肩,戴着一条点缀着缟玛瑙和红宝石的金绳。围住她脖子的多层蕾丝绉领是她那个时代和她所属阶层所特有的装饰——通过这种夸张与做作,显示主人的身份。

图1 彼得•保罗•鲁本斯 布里吉达•斯宾诺拉•多里娅侯爵夫人 152.2×98.7cm 1606年

早在16世纪,随着人们思想的不断开阔和蕾丝质地的特殊性,金属支撑蕾丝作为拉夫领的架构渐渐退出历史舞台,将蕾丝平展于胸前成为主流。没有了金属挺立的轮廓,蕾丝在肩膀上平展开来,化成优雅的符号,表达贵妇们的浪漫情怀。伦勃朗(Rembrandt Harmenszoon van Rijn,1606—1669)的《一个女人的肖像》(图2、3)中,不难看出画中的对象是生活在上流社会的人物,刻画细腻精致的白色蕾丝令人惊叹,每一根织物的穿插、每一个细节的缝纫,都令蕾丝如同光环一般闪耀在贵族名流小姐的身上,为她的气质平添光彩。伦勃朗擅长通过灯光的集中控制,在画面中形成较为深邃的黑白对比、聚焦中心与虚化边缘的节奏控制,而这幅画中,白色的蕾丝也被他作为“光照”之处,在黑色背景中尤为明亮、纯洁,加之精美的细节,提升了画面的气质。

图2 伦勃朗 一个女人的肖像 107×82cm 板面油画 1639年

图3 伦勃朗 一个女人的肖像(局部)

图5 杜克洛 拿着竖琴的自画像(局部)

洛可可时期代表性艺术家罗斯-阿德莱德·杜克洛(Rose-Adélaïde Ducreux)1761年出生于巴黎,是画家和音乐家。这一特点在她的作品《拿着竖琴的自画像》(图4、5)中得以集中体现。画中人物身着有条纹蕾丝的“华托服”,正在弹奏竖琴。这种“华托服”在洛可可时期可谓是女服的典型代表其中的蕾丝花边蔓延至腰段处,以蝴蝶结的形式收尾,在长垂拖地的厚重裙摆的上面显得轻盈灵巧与明灭闪烁。蕾丝在这里显示出它柔美、妖冶的一面。

图4 杜克洛 拿着竖琴的自画像 193×128.9cm 布面油画 1791年

在传统艺术中,蕾丝作为画面中人物的服饰进入艺术圈,更多的是映衬人物身份地位,也从一个侧面反映不同的时代信息与不同时期的艺术特色,还为传统艺术增添几了分经典气息。

三、当代艺术中蕾丝的重新建构

如果说传统艺术中蕾丝是由于生活中的蕾丝昂贵,所以成为贵族阶层的身份表征,并随着西方传统艺术对生活的再现而被动进入艺术史中,那么,在蕾丝很普及的当下,在以观念为表征的当代艺术中,蕾丝则是被艺术家自觉建构。初步梳理,蕾丝在当代艺术中的运用,体现不同的符号象征性。

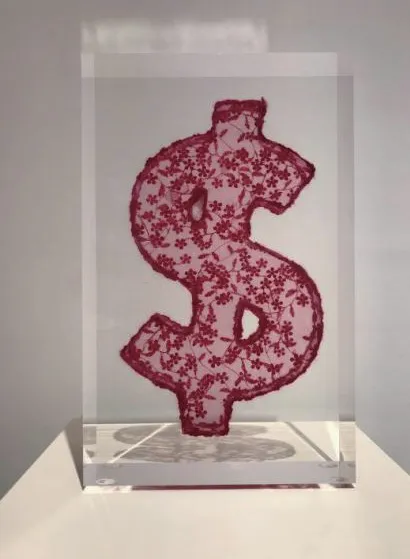

(一)消费与欲望

兴起于20世纪二三十年代,“二战”以后在西方迅速得以蔓延的一种消费主义文化思潮,极力追求炫耀性与奢侈性消费,追求无节制的物质享受,并以此作为生活的目的和人生的价值所在。消费不只在消费本身,消费的不是商品的功能属性,而是社会属性,即符号价值。出生于1964年的法国当代艺术家海尔德·巴蒂斯塔(Helder Batista),通过雕塑与装置等艺术形式,集中探索消费文化时代的“过度消费”等方面的主题,以批判的眼光反思当下的社会现实问题。这幅名为“Laced”的艺术作品(图6、7)完成于2016年,以树脂为材料,制作被一层半透明的蕾丝包裹着的美元“$”符号,讽喻人们对金钱的过度欲望,表达对过度消费,以及其带来的众多不和谐的社会现象的不满。

图6 海尔德•巴蒂斯塔 Laced 树脂雕塑 38×24×8cm 2016年

(二)迷情与偷窥

马尔科姆·T. 利普克(Malcolm T. Liepke)1953年生于美国。他是自学成才的艺术家。他的绘画风格综合了约翰·辛格·萨金特(John Singer Sargent)、埃德加·德加(Edgar Degas)、亨利·德·图卢兹·劳特里克(Henri de Toulouse-Lautrec)、迭戈·贝拉斯克斯(Diego Velazquez)和詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒(James McNeill Whistler)等大师的作品手法。利普克的作品以年轻女性为画面主体,通过一个现实的而不是色情的镜头来制造偷窥性的裸体,松散的笔触和灰蒙蒙的皮肤色调使他的主题充满肉感,黑色的蕾丝面罩、额头的花纹,以及稍显凌乱的头发有一种迷情之气息,加上扑朔迷离的眼神,以及其他看似简单而有意味的动作,使整幅画面充满了诱惑。利普克的绘画经常关注感官愉悦和内省的亲密时刻,总有让人进了女生闺房的感觉,满足了人们暧昧的偷窥心理。其创作的肖像画既有视觉上的熟悉,也有完全独特的风格(图8)。

图7 海尔德•巴蒂斯塔 Laced 树脂雕塑 38×24×8cm 2016年

图8 马尔科姆•T. 利普克 少女的蕾丝肖像 布面油画 尺寸、年代不详

(三)脆弱与消逝

马尼拉纸艺艺术家帕特里克·卡布拉尔(Patrick Cabral)喜欢将数字设计与蕾丝元素结合进行创作。她利用MDF(中密度纤维板)制作出了各种濒危动物的3D纸艺雕塑。她坚持使用纸张材料,不加修饰地将其作为现成材料,用这些材料与蕾丝联系在一起,创新艺术的形式,从视觉冲击上表现作品想要表达的文化精神和艺术价值。名为“Relief”的系列作品(图9—12)是以世界各地的濒危动物为题材。这些动物已经被偷猎者逼迫至死亡边缘。卡布拉尔的作品采取精致的蕾丝元素作为纹样,在三维空间中有着层层叠叠的深浅变化和美感,复杂与抽象汇聚在每一件作品上。也正是因为蕾丝的出身昂贵,美丽但易碎,卡布拉尔用蕾丝的珍贵隐喻野生动物的稀有。脆弱的蕾丝纸张就如同雪豹、穿山甲、白犀牛等11个物种危险的命运,如若不小心呵护,随时都可能走向毁灭。卡布拉尔将该系列的创作视为支持濒临灭绝动物的一种方式,并且他将每件作品的一半收益捐赠给了菲律宾世界自然基金会。

图9 帕特里克•卡布拉尔 “Relief”系列之雪豹 纸艺 2017年

卡布拉尔认为人类的自私和贪婪会毁灭动物及大自然的生态系统,他能做的只是警示人类,我们需要的是合理的生态系统。

艺术家丹尼·比佐(Denice Bizot),他将铁质材料雕刻为蕾丝形成了艺术品。这些材料基本都是布满铁锈、无法使用的废品。但在比佐手中,它们焕发出新的生命,变成了一件件雕刻作品。他的作品也常被人们冠以一个名字——“残骸艺术”。比佐认为,残骸本身所产生的视觉震撼比任何人为出来的东西强烈得多。而诸如那种锈蚀的铁斑又是一种人们熟悉的物质,他选择以蕾丝为元素,将精致、高贵与正在锈蚀的残骸结合起来(图13),在这种对比的张力中表达自己的观念。

图10 帕特里克•卡布拉尔 “Relief”系列之穿山甲 纸艺 2017年

图11 帕特里克•卡布拉尔 “Relief”系列之白犀牛 纸艺 2017年

图12 帕特里克•卡布拉尔 “Relief”系列之鲸鱼 纸艺 2017年

图13 丹尼•比佐 林冠下 铁艺 101.6×101.6×7.6 cm 2015年

四、结语

蕾丝繁复、迷人、性感、美丽,或柔软或坚挺,或高贵或通俗。它作为一种服饰装饰在不同的时代呈现出不同的价值取向,产生不同的效果。同样,蕾丝作为一种艺术元素,不同时期、不同的艺术家也赋予其不同的象征意义。在传统艺术中,蕾丝更多是随着贵族肖像进入画面并成为人物身份地位的象征;而在当代艺术中,蕾丝被附会诸如消费与欲望、迷情与偷窥、脆弱与消逝等不同的意义,借以表达艺术家的观念。