对语言管理中几个问题的思考*

2020-11-09张治国

张治国

(上海海事大学,上海201306)

提 要:语言管理是社会语言学或语言政策及规划学科的一个分支,国外学界对它的研究历史不长,我国学界对它的研究则更少。 为此,本文主要围绕“什么是语言管理”“语言管理有何特点”“语言能管理吗”“语言需要管理吗”以及“如何看待语言管理”5 个基本问题展开分析,以便让更多的国人了解和参与语言管理的研究和实践,进而为我国语言政策的制定以及语言生活的管理提供更多的理论依据和实践参考。

语言管理是社会语言学或语言政策及规划学科中的一个重要分支。 目前对语言管理研究比较多的国家有捷克、澳大利亚、以色列、美国和日本等。 语言管理国际研讨会(International Language Management Symposia)每两年召开一次,至今分别在澳大利亚(2008)、日本(2011、2015 和2019)、捷克(2013)和德国(2017)召开过6 届。 国内对语言管理的研究甚少,为更全面且深入地梳理和论述语言管理,本文拟就该理论的几个基本问题进行阐述和分析。

1 何为语言管理

1.1 “管理”一词的理解

英文的“管理”一词源自拉丁语词汇manus(手),其本义是“车夫通过手握缰绳来控制马车,使其在正道上行驶”(Peel 1993:1)。 如今“管理”是“为了使所有的相关人员能够高效地完成各自的任务而所进行的协调过程”,其中包括“规划”“组织”“引导”和“控制”(Robbins, Coulter 2002:6,8)。其实,管理作为一种人类行为自古有之,但作为一门学科,即管理学(management science),那才是近几十年的事情。 当今,管理学存在于各行各业,如经济管理、企业管理和信息管理,语言领域也不例外,即语言管理。

1.2 语言管理的定义

费什曼(Fishman 1971)很早就提出过“语言(管理)行为”(behavior toward language)概念,并认为这是一种元语言行为(metalinguistic behavior),即人对语言的一种下意识管理行为,但他并没有对语言管理行为的具体内容进行界定。 后来,诺伊斯图普尼提出“语言匡正”(linguistic correction)概念(Neustupný 1978)。 在此基础上,颜诺与诺伊斯图普尼提出“语言管理”一词(Jernudd, Neustupný 1987)。 他们认为,语言管理是对语言使用者在“语言互动”及“语言体系发展”过程中出现的语言问题所采取的匡正措施。 “语言互动”属微观行为,而“语言体系发展”则是宏观行为。 当初,他们是想借用“语言管理”一词来代替“语言规划”术语,因为那时不少人认为语言规划特指20 世纪70 年代前后许多国家对本国语言问题采取的处理措施(同上:71)。 可见,他们在一定程度上把“语言管理”和“语言规划”视为同义词,并在“语言规划为了谁?”一文中混用这两个术语。 所以,有人(如Kuo, Jernudd 1993)认为语言管理是语言规划的一个新概念。

之后,诺伊斯图普尼等(Neustupný, Nekvapil 2003;Nekvapil 2006;Nekvapil, Nekula 2006)对语言管理的概念进行解释和细化。 他们认为语言的使用包含两个过程:第一是语言的“表达”(production)与“理解”(reception)过程;第二是针对语言的“表达”与“理解”采取的匡正过程。 第二个过程就是语言管理过程。 但是,奈克瓦皮尔和谢尔曼后来又扩大语言管理的内涵:“语言管理的含义很广,它囊括任何有关语言及其交际的活动”(Nekvapil, Sherman 2015:6)。

最近,斯波斯基(Spolsky 2004,2009)认为,语言管理与语言实践、语言信仰(或语言意识形态)一道构成语言政策,故语言管理是语言政策的3个成分之一。 语言管理是指“某些拥有或声称拥有特权的人或团体为了改变语言域(language domain)中人们的语言实践或语言信仰而付出的显性的或可见的努力”(斯波斯基2016:6)。 改变人们的语言实践和语言信仰就是改变人们的不良或不当语言行为和观念,可见,语言管理是了解和实施语言政策的关键。 但是,在该术语的理解与应用方面,斯波斯基认为“任何有关语言管理的决策也可算作是一种语言政策”(同上2016:7),故他在《语言管理》一书中有时就混用语言政策和语言管理两个术语。

综上所述,学界对语言管理的理解存在一些分歧。 于是,Sanden(2014)把语言管理的定义分为3 类:第一是颜诺等人提出的,把语言管理看作一种理论——语言管理理论(Language Management Theory, 简称LMT)。 第二是斯波斯基提出的,把语言管理视为一个次概念,即“语言政策”大概念下面的一个小概念。 第三是商学专家(如Marschan-Piekkari et al. 1999)提出的,把语言管理视为企业管理过程中的一种商业策略工具,即强调多语环境下公司语言(corporate language)的使用。 Sanden 的分类有一定道理,但他过于强调上述各派对语言管理定义的差异。 相反,我们应该突出他们之间的共同点,这才有利于我们在阅读他们的文献以及研究时不会对语言管理产生误解和误读。 诚然,上述各种语言管理的定义有差异,但如果我们深入分析的话,就会发现它们其实是大同小异。 为更好地理解语言管理的含义,我们最好把它与语言规划和语言政策两个术语结合起来进行梳理,并从狭义和广义两个维度来分析语言管理的内涵。

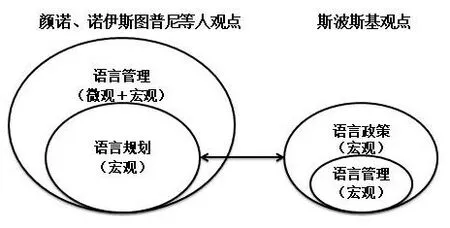

从狭义上说,语言管理不同于语言规划或语言政策,但“语言规划和语言政策的含义基本上是一致的”(张治国2014:25)。 此外,语言学界对语言管理有两派不同的观点:一派以颜诺、诺伊斯图普尼和奈克瓦皮尔为代表,他们认为语言管理包括微观和宏观两个层面,而语言规划属于后者,是语言管理的一部分(见图1左);另一派是以斯波斯基为代表,他认为语言管理是语言政策的一部分,换句话说,语言政策是上义词,语言管理是下义词(见图1右)。 可见,前一派眼中的语言管理比后一派眼中的语言管理在研究范围上要大,因为斯波斯基提出的语言管理是“没有包含微观层面”的语言管理(Nekvapil 2006)。

从广义上说,人们把上述第一派心目中语言管理的内涵缩小了,而把第二派心目中语言管理的内涵扩大了。 于是,语言管理与语言规划和语言政策被视为同义词,它们之间可以相互替代和混用(见图2)。 例如,国家通过宪法或其他法律来确定本国国语或官方语言的举措可以说是语言管理案例,也可以说是语言规划案例,还可以说是语言政策案例。 当我们在阅读上述两派人物有关语言管理的文献时会发现,他们在给出语言管理的定义时,往往是从狭义出发,而在使用该术语时则经常从广义上来理解。

图1 “语言管理”概念(狭义)理解图

图2 “语言管理”概念(广义)理解图

在厘清语言管理的定义后,我们不难明白语言管理的主客体:语言管理的主体,即语言管理者,可以是团体(如议会、政府、法院、机构或企业),也可以是个体(如行政官员或家庭成员),但他们都必须“拥有或声称拥有特权”;语言管理的客体或对象是语言使用者和语言本身,前者指社会上各领域所有的语言使用者,而后者则包括语库中的语种、变体、语体、方言、语音、词汇和语法等内容。

1.3 语言管理理论的发展

人类自从有语言就开始对它进行或多或少、或有意识或无意识的管理,但人类对语言管理的学术研究起步较晚,它是在语言政策及规划学科发展之后才逐渐兴起的。 1966 年在美国佛吉尼亚州的艾莱(Airlie)召开世界应用语言学会议,后来费什曼等人(Fishman et al. 1968)根据一些主要发言人的稿件编撰成《发展中国家的语言问题》一书,从而开启语言管理的学术研究。 但真正的语言管理理论研究是从20 世纪70、80 年代才开始的。 颜诺和诺伊斯图普尼(Jernudd,Neustupný 1987)的“语言规划为了谁?”一文被公认为语言管理理论的开山之作和经典之作,该文阐明语言管理的概念、分类、过程及利益等内容。之后,库帕(Cooper 1989)梳理以下几个术语间的关系:当语言使用“偏离”(deviate)语言“规范”(norm)时,这就意味着社会上出现“语言问题”;对这些语言问题的宏观关注与处理是“语言规划”;对这些语言问题的宏观与微观关注与处理是“语言对待”(language treatment);语言问题的对待及语言规范的制定是“语言匡正”或“语言管理”。 后来,奈克瓦皮尔(Nekvapil 2000,2006,2016)又进一步解释语言管理理论的产生与发展。 最近,斯波斯基(Spolsky 2009)在前人的研究基础上把“语言域”概念(Fishman 1972)、“语言管理的分类”理论(Jernudd, Neustupnyý 1987)、“言语民族学理论”(Hymes 1974)、“语言社区”理论(Hockett 1958)以及他自己的“语言政策三成分”理论结合起来,提出比较完整的语言管理理论框架体系,并成为“第一个撰写语言管理专著之人”。 总而言之,语言管理“理论发展缓慢,这足以说明该领域研究的难度”(斯波斯基2016:2)。

2 语言管理有何特点

第一,语言管理的内容具有分类性。 根据语言管理的内容及性质,颜诺和诺伊斯图普尼(Jernudd, Neustupný 1987)将语言管理分为个体化语言管理或简单语言管理和组织化语言管理或机构语言管理。 后来,一些学者(如Neustupný, Nekvapil 2003;Spolsky 2009;Nekvapil, Sherman 2015)对这一划分进一步解释和推广。 若把语言管理的语言客体看成是“话语”,那语言管理的任务就是“话语匡正”,属简单或个体化语言管理。 若把语言管理的语言客体视为“语言系统”,那语言管理的任务就是“系统匡正”,属组织化语言管理。 可见,个体化语言管理是个体对自己(self-management)或他者(other-management)的语言实践所进行的直接管理,以便达到“顺应”的效果。 这种管理由于被管理者人数很少,管理起来比较简单,故名简单语言管理。 组织化语言管理是指家庭、单位、乃至国家或超国家组织等语言域中某些人通过做出相关决定来对另一些人的语言实践所进行的干预或指导,这种管理涉及到的人较多,而且,具有间接性、复杂性和难度大等特点。 尽管组织化语言管理的范围和影响都更大,但它还是始于个体化语言管理。 另外,个体化语言管理偏向微观管理,采用“自下而上”的方法,而组织化语言管理侧重宏观管理,采取“自上而下”的形式。 个体化语言管理往往发生在某一具体的语言互动中,它可能是有意的,也可能是下意识的,而组织化语言管理则通常出现于某个语言域中,它一般都是有准备和有目的的。

第二,语言管理的发展具有过程性。 这是由诺伊斯图普尼(Neustupný 1985)最早提出来的,后来几位学者(Jernudd, Neustupný 1987;Neustupný, Nekvapil 2003; Nekvapil 2006; Nekvapil,Sherman 2015)给予适当的解释和推广。 不管是个体化语言管理(即微观管理),还是组织化语言管理(即宏观管理),“它们的操作过程都是相同的”(Cooper 1989:37),都要经历以下4 个过程:发现问题(note)、评价问题(evaluate)、调整计划(adjust)和实施计划(implement),进而形成语言管理循环(language management cycle)。 语言管理是一个过程管理,缺少上述4 个环节中任何一个的管理都不能算是成功或合格的语言管理。

第三,语言管理的利益具有多重性。 每个语言群体或个人都有自己不同的利益,因此,语言管理的结果对社会各语言群体或个人利益的影响也是不同的,而且,这些利益的影响具有“多重性”:首先,同一个语言管理措施的出台可能对不同的社会语言群体或个人带来大小不同的利益。 例如,语言净化的管理措施可能损害某些教育程度较低人群的利益。 其次,即使是同样的社会语言群体或个人,其利益也可能因语言管理过程的不同而不同(Jernudd, Neustupný 1987)。 例如,发现某语言的濒危与拯救该语言的行为对其他语言使用者所带来的利益影响是不同的。 尽管世上不存在完全中立,且没有利益之分的语言管理,但语言管理者若仅仅考虑社会上部分语言群体的利益,或只考虑社会上各语言群体在语言管理某一特定过程中的利益,这些做法都是欠妥的。 所以,颜诺和诺伊斯图普尼提出“语言规划(或语言管理)为了谁?”的问题,并指出“语言管理的过程是在充满利益冲突的社会环境中进行的” (Jernudd,Neustupný 1987)。

第四,语言管理的影响因素具有层级性。 语言管理的目标是解决语言领域中出现的问题,但语言管理的制定与实施却受到众多语言之外因素(如政治、经济、文化等)的影响。 为此,诺伊斯图普尼和奈克瓦皮尔(Neustupný, Nekvapil 2003)认为,语言管理与交际管理和社会政治经济管理共同形成一个层级体。 语言管理处于该层级体的最底层,而社会政治经济管理则位于层级体的最高层。 在这个层级体中,上一层的管理更容易影响下一层的管理。 例如,要成功地“对捷克的罗姆人教授捷克语”(属语言管理)就必须在捷克境内“建立捷克族和罗姆族人之间共同的社会网络关系”(属交际管理),而要在捷克境内成功地“建立捷克族和罗姆族人之间共同的社会网络关系”就必须“为捷克的罗姆人提供工作”(属社会政治经济管理)(Nekvapil, Nekula 2006:312)。 再如,“在美国印第安人保留地内教授英语的最好方法”(属语言管理)就是“修筑更多的公路”(属社会政治经济管理)(斯波斯基2011:18)。 可见,语言管理者在解决语言问题时还需要交际管理和社会政治经济管理的帮助,成功的语言管理取决于管理者对“微妙而复杂的社会环境”的理解(Fishman 1983:109)。 正因为如此,所以,颜诺和诺伊斯图普尼认为“语言管理的一个弱点是它向来对社会、政治、经济和文化的影响程度较低”(Jernudd, Neustupný 1987:71),而斯波斯基(2011:10)则一针见血地指出:“要维持语言的多样性不是靠语言政策,而是要靠社会政策”。 尽管如此,但在语言管理的层级体中,上一层的管理不会自动地产生下一层的管理(Neustupný, Nekvapil 2003),例如,一个国家具有社会政治经济管理,但这不等于说该国具有交际管理和语言管理。 因此,语言管理虽然处于该层级体的最底层,但其地位与作用却是其他层级的管理无法替代的,我们需要发展语言管理。

第五、语言管理的执行具有领域性。 语言管理的执行主要是通过社会网络或言语社区来实现的。 费什曼(Fishman 1972)提出过语言域概念,并认为语言域的分析离不开对文化场景(cultural scene)或社会语境(social context)、参与者及话题的分析。 后来,斯波斯基(Spolsky 2009)对该理论的应用进行细化:他认为语言管理可以体现在各个领域的社会组织(即语言域)中,而且每个语言域都包含地点、参与者和话题3 要素;他还提出并分析以下10 大语言域的语言管理:家庭域、学校域、工作域、公共域、司法医疗域、宗教域、军队域、语言活动者群体域、政府域和超国家组织域。 任何一个语言域都具有自己典型的物理空间,这通常就是该语言域的名称。 参与者可分为管理者和被管理者,但他们的角色是动态的,任何个体在不同的语言域中会以不同的角色出现。 例如,一个父亲在家庭域中是语言管理者,但在工作域中是被管理者。 此外,有些角色还存在相互冲突的现象。 例如,父亲在儿子的公司上班,在家庭域中,父亲管儿子,但在工作域中,儿子管父亲。 话题就是在一个语言域中谈论的内容。 语言域决定话题,话题有时会影响说话者的语言选择。 例如,当雇主和雇员从工作话题转向社会话题时,他们使用的语言也随之发生变化(Gumperz 1976)。 而且,有些话题可能用X 语言表达要好于用Y 语言表达(Fishman 1972)。 尽管这些语言域形成各自相对独立的语言使用空间,但小语言域(如家庭域)更容易受到大语言域(如政府域)的影响,因此,各语言域的管理都具有跨情景(trans-situational)和跨交互(trans-interactional)的特点(Nekvapil 2009, 2016)。 而且,越来越多的研究表明,各个领域的语言管理都会对其他领域的语言管理带来影响,大多数失败的语言管理都是因为某一领域的语言管理者忽视了其他领域语言管理的存在(斯波斯基2016:ii)。 毋庸置疑,在语言管理现象复杂,而语言管理理论不多并零散的情况下,从语言域的角度来分析语言管理是比较科学的,而且具有可操作性。

3 语言能否管理

根据上述内容,我们知道语言管理的客体或对象是语言使用者和语言本身。 首先,语言使用者是人,而人有理性的一面,故语言使用者是能够管理的。 其次,语言是为了人类的交际而被创造出来的一套符号系统。 语言自身不会发生任何变化,它的创造、培育和应用都是由人类来完成和掌控的。 也就是说,语言的任何变化都是由人类引发的,脱离了人,语言也就没了生命。 所以,语言本身的管理其实还是语言使用者的管理,既然语言使用者是可以管理的,那么,语言本身也是可以管理的。

尽管历史上有不少语言管理失败的案例,但也有很多成功的典范。 何况语言管理失败的案例不足以证明语言不能管理,正如喝酒致命的案例不足以证明酒不能喝一样。 此外,鲁宾和颜诺(Rubin, Jernudd 1971)曾经编辑著作《语言能规划吗?》,该书编者通过若干作者对一些国家(如爱尔兰、以色列、菲律宾等)具体语言规划的描述与分析验证语言能够管理。 再说,如果语言不能管理的话,那么,为什么世界上会有这么多语言管理机构(如法兰西学术院、英国文化委员会和中国的国家语委)和语言管理人员? 为什么学术界还会不停地探索语言管理现象和语言管理理论?

4 语言是否需要管理

从人类的语言选择来看,语言使用者和语言都需要管理。 人类在开发或使用语言前需要做出众多的语言选择:从个人层面来说,单语人需要对语言的内容(如发音、选词、文体等)做出选择;双语或多语人除了对语言的内容进行选择外,还需要做出使用哪种语言或方言的选择。 从社会层面来说,随着社会的发展,个人多语(individual plurilingualism)、社会多语(social multilingualism)、群内多语(intragroup multilingualism) 和群际多语(intergroup multilingualism)现象越来越多,即个人语库和社会语库越来越复杂,语言竞争越来越激烈。 面对如此复杂的语言生态,社会众多部门在进行语言交际或提供语言服务时都需要做出各种有关语言的选择。 上述语言选择行为不管是自愿的,还是应别人的要求而被迫做出的,它们都属于语言管理行为。

从人类的语言使用来看,语言使用者和语言都是需要管理的。 首先,语言是资源,它具有开发价值,并需要管理。 语言若管理得好,将有助于人类提高国内及国际间人们的“交际效率”,“减少浪费”,增强人们的“集体意识和民主意识”(Jernudd, Das Gupta 1971:211)。 其次,语言的使用必须遵循语言的规约性,但人类在使用语言时难免会犯一些“偏离”语言“规范”的错误,此时,这些错误需要得到匡正,语言匡正即语言管理。

从语言的社会属性来看,语言使用者和语言都是需要管理的。 语言使用者是社会的人,具有很强的社会性,而语言是社会的产物,属于社会现象。 一般而言,自然的东西可以不加管理,但社会现象是需要管理的,否则就会影响到社会的有序发展。 例如,天然林无需人工管理也行,但城市花园则一定需要园丁的精心护理,否则花园就不能按照人的意图来布局和生长。 同理,对具有社会属性的语言使用者和语言本身若不加管理,就可能出现语言使用混乱现象,进而影响人际交流和语言发展。

从语言的众多案例来看,语言使用者和语言都是需要管理的。 每个国家的国语都经历过一代又一代人对它们的管理才“长”得如此的“强壮”,从而为人类的思维和交际提供服务。 现在,无论是欧盟的语言法(Dovalil 2014)、跨国组织(Lauring, Selmer 2012)和跨国公司(Sharp 2010)的语言使用,还是各国的语言生态,如捷克(Nekvapil,Nekula 2006)以及印度尼西亚(Arka 2013)的语言生态,它们都是在语言管理的状态下健康发展起来的。

尽管语言需要管理,但并非所有的语言现象都需要管理(Nekvapil 2000:166)。 不当的语言管理或过度的语言管理都会影响语言使用者的交流以及语言自身的发展。 语言管理的关键是,语言的管理需要符合人性,即符合人类对语言使用的普遍规律和要求,语言的管理还需要符合语言自身的发展规律以及语言所处的社会环境。 为此,语言管理要以语言的科学研究成果及社会的现实状况为基础,以便确保语言管理的内容和方式都是科学的,而不是盲目的。

5 如何看待语言管理

斯波斯基(2011:250)认为,语言政策的研究者可分为乐观派和悲观派两类,“乐观派相信语言管理是可行的,而悲观派则认为语言的使用是无法控制的”。 这两派的观点从某些角度来看都有道理,但我们既要看到语言管理的可行性,也要想到语言管理的复杂性。 为此,我们在看待语言管理时至少应该注意到以下3 点:

第一,不要持语言中心主义(linguicentrism)的观点来看待和研究语言管理。 语言中心主义是指在语言管理的研究、实施、解读及期待中只考虑语言因素,而淡化甚至忽视语言之外的众多影响因素。 事实上,语言管理还受到许多非语言因素的影响,语言管理者及被管理者都不是生活在唯语言的真空中。 正如斯波斯基(2016:iii)所言:“我们在对待语言问题时需要从更全面的社会和政治背景来考虑。 在我们赖以生存的世界上,人类还面临着诸如冲突、战争、疾病、饥荒、屠杀以及环境恶化等难题,如果我们把语言问题与这些人类难题相比,那么语言问题就会显得非常渺小!”因此,我们不能仅从语言的视角来看待和研究语言管理,否则我们就容易把语言问题扩大化,并高估语言管理的作用。 语言管理的研究要采用综合方法,以便考虑到语言和非语言因素的影响。

第二,不要因为语言管理目前无法进行数学式的研究就低估语言管理的功能。 语言管理理论模式的作用是找出影响各个语言管理域中“影响语言管理的相关因素和动力”,以便于我们可以解释我们所观察到的各种语言管理现象。 但我们能否超越这种解释性的语言管理理论模式,而提出一种“数学式的语言管理理论模式”呢? 而且,这种理论模式“能够预测语言管理的未来发展趋势并经得住检验”(斯波斯基2016:347),答案显然是否定的。 因为社会语言生态非常复杂,变项太多,语言管理者、被管理者、社会和语言都在不停地变化。 尽管目前我们对语言管理还缺乏深度了解,语言管理理论尚不完善(Ammon 2010),但我们要明白语言是能够管理的,也是需要管理的,其作用是不能忽视的。

第三,不要用简单的奎堡那(cui bono)论证法来解析语言管理。 奎堡那论证法认为某些人由于在某一情景中受益,那么他们肯定就是该情景的主宰者。 这种论证法容易使我们得出不正确的结论,所以,费什曼(Fishman 1972)曾经警告说,我们需要从实证的角度结合每一个语言社区的具体情况来理解语言域和语言管理。 事实上,语言管理的每个过程都与社会上的某个特定群体或个人的众多利益息息相关,因此,我们有必要综合分析语言管理中所涉及到的不同利益(Jernudd,Neustupný 1987),而不能简单地把利益与管理者划等号。 我们需要从生态法(ecological approach)来看待语言管理,采用多级分析法(multilevel analysis)来研究和理解语言管理。