谈谈《诗经》对隐语的使用(上)

2020-11-06子规

子规

用隐(语)或庾(语)、谜(语)是中国文化史上的一个普遍现象,《诗经》自不例外。刘勰在《文心雕龙·谐隐》里释“隐”为“遁辞以隐意,谲譬以指事”,说“昔楚庄、齐威性好隐语,至东方曼倩尤巧辞述”。与用隐相对的则是射覆——猜隐语。朱光潜《诗论》说:中国最早的歌谣——《吴越春秋》里的“断竹,续竹;飞土逐肉”其实就是“弹丸”的隐语。那么,《诗经》作为中国最早的诗歌集,又是如何使用隐语的呢?

朱光潜在《诗论》(《朱光潜美学文集》第2卷,上海文艺出版社1982年版)里说,中国诗人好作隐语的习惯很深,其通常使用的方法一为比喻,一为双关。前者属意义上的关联,后者属声音上的关联。比如《诗经·周南·芣苢》里的“采采芣苢”,在当时即与“胚胎”同音同义。(此引闻一多识)这其实只是问题的一个方面。另一方面,中国的注诗者向来多好谈“微言大义”,从最早的《诗序》开始,便把本来就无深奥意义的诗句(或词)当作隐语去射覆,造成不少穿凿附会,把问题弄复杂了。而下面所归纳的《诗经》用隐的几个主要类型(每一类各举一二例以说明),其实就包含有上述两个方面的问题,这是需要提请读者注意的。此外,还需要说明的是,本文所归纳的类型,几乎又都属于爱情或性爱一大主题。《孟子·告子上》说:“食色,性也。”《礼记·礼运》也说:“饮食男女,人之大欲存焉。”所以《诗经》作者们用极大的篇幅去歌颂爱情,表现爱欲,当是十分自然的事。至于其间于某些场合使用隐语(或可称婉语),则是这一时期诗歌美学形成或正在形成的一个标志。

一、曷饮食之:以饮食隐性爱

对这一隐秘的破译,最早大致是闻一多先生。他在《诗经通义》《风诗类钞》(分见《闻一多全集》第2卷、第4卷,三联书店1982年版)里解释《周南·汝坟》的“惄如调(朝)饥”、《王风·丘中有麻》的“将其来食”、《唐风·有杕之杜》的“曷饮食之”、《陈风·株林》“朝食于株”等语说:“古谓性的行为曰食,性欲未满足时曰饥,既满足时曰饱。”“朝饥是性的饥饿。鱼,象征庾语,此处喻男。”“饮食是性交的象征庾语。首二句是唱歌人给对方的一个暗号,报导自己在什么地方,以下便说出正意思来。古人说牡曰棠,牝曰杜,果然如是。杜又是象征女子自己的暗话。”

叶舒宪评价闻一多先生的解释时说:“闻一多用性的象征分析替代古人的道德寓意说,在译《风》诗本旨方面别开生面。尽管当时就有人指责他过于偏重弗洛伊德的性象征理论……《诗经》中大量运用‘饥来表示性欲,用‘食来表示性交,这绝非诗人自创的修辞法,而当时因袭自古而然的措辞套式。闻一多据此断言《诗经》作品的原始性,但与印第安人或其他原始民族的诗歌相比,《国风》情歌的性象征显然要文明和委婉多了。”(《〈诗经〉的文化阐释》,湖北人民出版社1994年版)

为了帮助读者领会闻一多的解释,这里特录《有杕之杜》全文并蓝菊荪译文(见右排,引自《诗经国风今译》,四川人民出版社1982年版)于后,以飨读者:

有杕之杜, 田园荒凉只甘棠长得茁壮,

生于道左。 一棵棵长满了道路的边上。

彼君子兮! 我那男人至今犹还在战场!

噬肯适我? 你要何年才能够回转家乡?

中心好之, 惹得我一心一意把你怀想,

曷饮食之? 哪天我饮食茶饭才会正常?

有杕之杜, 田园荒凉只甘棠长得茁壮,

生于道周。 一棵棵长满了道路的两旁。

彼君子兮! 我那男人至今犹还在战场!

噬肯来游? 你要何年方可以回转家乡?

中心好之, 惹得我一心一意把你怀想,

曷饮食之? 哪天我饮食茶饭才会正常?

对《有杕之杜》的意蕴,蓝菊荪与闻一多之识大体一致。他在《诗经国风今译》里写道:“我仔细推敲原诗,应该是妇人思念征夫之作。思念爱人,比做受饥渴没有吃饮食,诗经上是不乏其例的。……本篇陈子展是作‘乞食者之歌处理的。”

二、风雨如晦:以天象隐性爱

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》里说:

蒙昧时代是以采集现成的天然产物为主的时期;人类的制造品主要是用作这种采集的辅助工具。野蛮时代是学会经营畜牧业和农业的时期,是学会靠人类的活动来增加天然产物生产的方法的时期。文明时代是学会对天然产物进一步加工的时期,是真正的工业和艺术产生的时期。

(《马克思恩格斯选集》第4卷,

人民出版社1973年版)

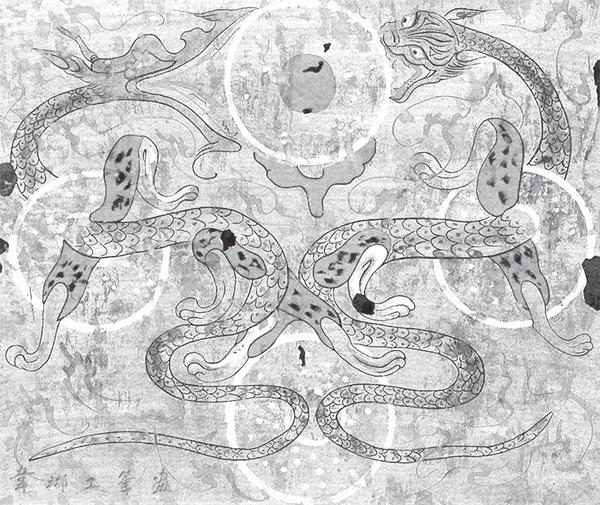

《诗经》时代是文明时期的早期,是继承蒙昧时代和野蛮时代而来的时期。在前两个时期,由于人类过于依赖大自然,由此而生出形形色色的自然崇拜和图腾崇拜。到了《诗经》時代,虽然已进入较为兴旺的农业社会,但是仍然严重地依赖大自然,即所谓“靠天吃饭”。正是在这种背景下,自然崇拜和图腾崇拜在《诗经》时代仍然得以部分地延续。以天象隐喻性交,便是这种情况在《诗经》里的体现。而《诗经》的这类隐喻,还将人类生产的两种形式——“生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具的生产”与“人类自身的生产,即种的繁衍”(恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》)艺术地有机地联系在一起,反映出中国古人的智慧的精妙和自然科学知识的丰富。

◎1.云雨风情

云、雨、风是大自然中最为普遍的存在,它们与农业的关系同阳光一样,是最密切最重要的。从传说中的唐尧、虞舜、黄帝等部落首领到夏、商、周历朝历代的君王们,为了农作物的收获乃至丰收,都要亲自举行祭祀天地的仪式,以求天地合而行云生风布雨。比较著名的例子有《吕氏春秋》之《顺民》《慎大》诸篇所记成汤“以身祷于桑林”、周武王“立成汤后于宋以奉桑林”以及《尚书·汤诰》《墨子·兼爱下》所记成汤“敢用玄牡,告于上天后土”等。成汤们之所以会做出在今天看来不可思议的怪举,乃是基于古人的阴阳八卦观——它具体体现在《周易》中。其《系辞上传》说:

天尊地卑,乾坤定矣。……在天成象,在地成形,变化见矣。是故刚柔相摩,八卦相荡。鼓之以雷霆,润之以风雨。

《系辞下传》说:

子曰:“……天地缊,万物化醇。男女构精,万物化生。……乾坤,其易之门邪?”乾,阳物也;坤,阴物也。阴阳合德而刚柔有体,以体天地之撰,以通神明之德。

对《周易·系辞传》的上述说法,荷兰汉学家高罗佩在《中国古代房内考》(中文本,上海人民出版社1990年版)一书里评论说:

《易经》是用阴阳对立思想表现性交,取代了以自然现象表现性交的较为古老的象征手法。不过必须指出的是,有一种经久不变的古老象征保存下来,即天地在暴风雨中交媾。“云雨”直到今天仍然是性交的标准文言表达。这一观念本身可上溯至中国远古。但在中国文献中,这一典故却是大约公元前三世纪的东西。它出现在大诗人宋玉《高唐赋》的序言中(见《文选》卷十九)。他在序言中说,从前先王曾游高唐,“怠而昼寝,梦见一妇女,曰:‘妾巫山之女也,为高唐之客,闻君游高唐,愿荐枕席。”王因与之交媾。分手时,她说:“妾在巫山之阳,高丘之阻,旦为朝云,暮为行雨,朝朝暮暮,阳台之下。”这里天地交媾的古老宇宙形象已经变成美丽的故事。不过应当注意的是这里女人在性交中也是作为指导者而出现。中国的性学和色情文献都把“云”解释为妇女的卵子和阴道分泌物,把“雨”解释为男子的射精。后来的小说也用“云散雨收”之类的话描绘性交的完成。除“云雨”外,后来的文献也用“巫山”“巫阳”“高唐”和“阳台”这些词汇来指性交。另外,像“翻云覆雨”一类说法则用来指男子的性交。

高罗佩这里道出了他对古人关于以“云雨”隐喻性交的理论来源。不过,他对“云雨”这一典故最早乃出自《高唐赋》序的结论则不能令人信服。因为早在宋玉之前成书的《诗经》,其不少篇章就已体现出古人的“云雨”之隐。比如《小雅·谷风》:

习习谷风,维风及雨。

将恐将惧,维予与女。

将安将乐,女转弃予。

……

诗的大意是,在东风和煦,春雨淅沥的日子里,少女以热烈而大胆的性爱去抚慰处于困境中的郎君的焦灼与恐惧。可是当困难过去之后,情人却无情地抛弃了她,全然忘却了风雨中有过的两情相悦。在这里,风雨即是性交的起点,亦是性交的隐喻。

《诗经》中另一首更为著名的“风雨”隐诗是《郑风·风雨》:

风雨凄凄,鸡鸣喈喈。

既见君子,云胡不夷?

风雨潇潇,鸡鸣胶膠。

既见君子,云胡不瘳?

风雨如晦,鸡鸣不已。

既见君子,云胡不喜?

这是一首女子与情人夜间幽会的诗。三个“风雨”句的反复吟唱,表现出女子对如胶似漆的性生活飘飘欲仙的心理感受;而对鸡鸣的再三感叹,则可视为对男子性伟力的感激和赞美。但《毛诗诂训传》则指“风雨凄凄”句说:“兴也。风且雨凄凄然,鸡犹守时而鸣喈喈然。”对此,叶舒宪认为,按照神话观念,风和雨应是“天父阳性生殖力的发泄。鸡也有‘阳鸟美称,鸡鸣更是宇宙间阳性力带来的喜悦之征。如《春秋说题辞》云‘阳出鸡鸣,以类感也。日将出预喜于类,见而鸣也。可见鸡鸣与风雨是思春女子所盼望对象的双重起兴,二者之间并无矛盾反衬之意。”(《〈诗经〉的文化阐释》,湖北人民出版社1994年版)

在早,《诗序》认为:“风雨,思君子也,乱世则思君子不改其度焉。”但朱熹则在《诗集传》一语破的,说:

风雨晦冥,盖淫奔之时。君子,指所期男子也。夷,平也。淫奔女子言当此之时,见其所期之人而心悦也。

在这里,朱熹是戴着窥“淫”的放大镜来观察郑诗的,所以挖掘《风雨》的微言大义。不料大都歪打正着了。此说即是典型一例。诚如蓝菊荪在《诗经国风今译》里所识:朱熹“虽然加这个女子的头上一个‘淫奔的字眼,但在八百年前首倡此说,亦属难能可贵。”蓝菊荪还评《风雨》说:

通篇寥寥三节,把那个女子凄风苦雨,寒鸡啼夜忽然会见她的情人的欢乐状况活绘纸上,使我们如身历其境,亲见其人。这是诗经中最优美的诗篇之一。在这黑夜漫漫,长期的封建恶魔统治之下的中国劳动人民,就如风雨女主人公这样地向往着歌颂着幸福美满的生活。这在这样的意义上“风雨”一诗得以深入人心,传诵不绝,两千年来所有读者也无一不借此发抒了自己的理想和愿望。这是本篇人民性之所在。(《诗经国风今译》)

作为《风雨》“深人人心”的一个证据是“风雨如晦,鸡鸣不已”句在尔后两千多年间逐渐定型为使用频率较高的优秀典故名句。与此相应,我们也相信屈原《九歌》里的《山鬼》——将“山鬼”这位失恋女山神安排在风萧萧、雨濛濛,雷电交加的山谷幽篁里苦苦等候情人的场景,也定是受了《郑风·风雨》的影响。我们试看其中一段:

表独立兮山之上, 孤独立山巅,

云容容兮而在下, 浮云脚下连绵,

杳冥冥兮羌昼晦, 白日昏蒙蒙,

东风飘兮神灵雨。 东风吹来雨点。

留灵修兮憺忘归, 等待着爱人不想回,

岁既晏兮孰华予? 年华已迟暮,

谁能使我再美?

(译文录自郭沫若:《屈原赋今译》,

人民文学出版社1981年版)

在这篇屈赋里,作者将女山神期待情人来归的性爱氛围营造得朦胧、神秘,且是缓缓入镜:当云生风起以后,又飘来“神灵雨”——这是情人来归,梦境当圆的前奏。可是爱人到底未来。女山神只是一场空欢喜。所以《山鬼》最后以“风飒飒兮木萧萧,思公子兮徒离忧”为结曲,从而形成了与《小雅·谷风》同样的被人“始乱终弃”的悲剧效果。这与《郑风·风雨》中女子“得到了”(即“既见君子”)时发自灵魂的欢娱形成强烈的美学反差。

(下期续完)