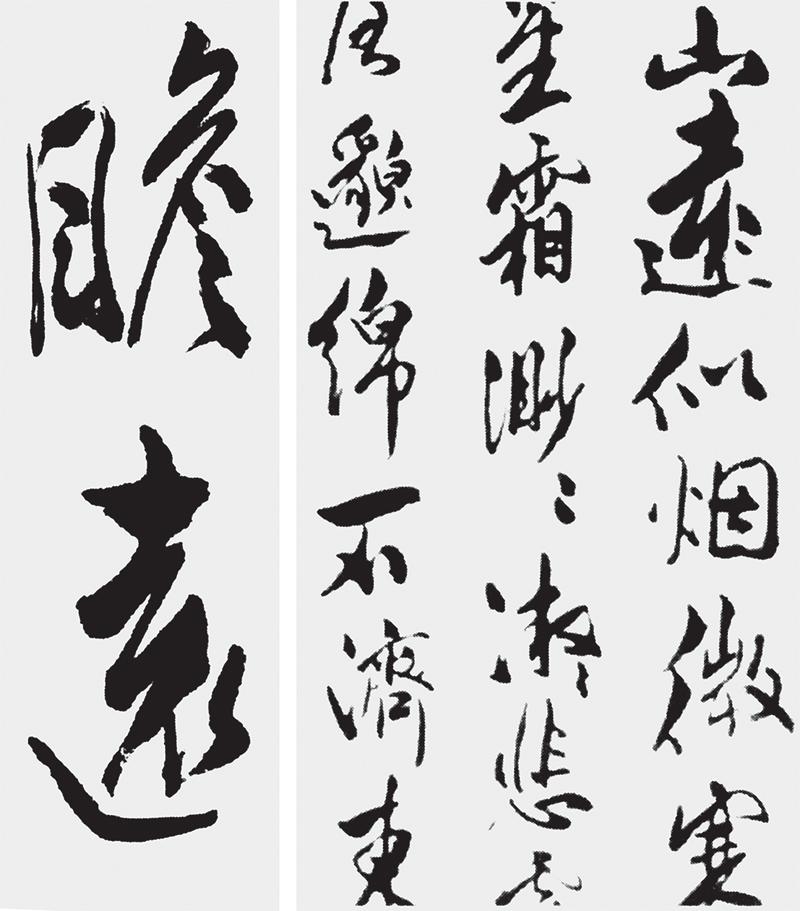

书法的形与神

2020-11-06纪清远

纪清远

历代书家讲结字原理,都必先讲平正。所谓平正,讲的就是“四面停匀,八边具备,短长合度,粗细折中,气宇融合,精神洒落……”的完整稳定感。但是所有书法艺术,无一不是源于文字形成之后的母体字。最初始的“平正”在于母体。对于书法,我认为可以理解为是游离于文字母体的艺术。象形字在长期的文字演变中,渐渐离开了原初的形象,走向抽象化,形成文字,以至有了统一规范的写法,形成初始的标准字、可识之字,原始而粗犷,但并未达到人文高度。作为与文字一起同行的艺术化书法 ,历经几千年的传承,从象形文字到商代和西周初期流行的甲骨文、金文、石鼓文到秦以后小篆、隶书、魏碑、行书、唐楷到草书,具有了人文精神。这一发展脉络十分清晰。

历经这一漫长的历史,无论处于什么时代和拥有相应的表达风格,文字无疑是书法根本的载体或称母体,不可分离。但是作为书法本身,如果完全将自己依附于文字载体,就会使这一艺术千人一面,显得僵死而无生命,失去了人文意义;反之,与文字母体脱离太远,过了“界”,便和文字无关了,也同样失去了意义。所以形象的比喻就是离合得当。此若即若离、似与不似,通过笔法表现出游离于“可识之字”,可谓书之妙道。循此,则形神兼备,字外有意为神韵,达到董其昌所说的“盖书家妙在能合,神在能离”(董其昌《画禅室随笔》)的境界。其意在书家脱离原帖后,发挥用笔方更具神韵。

以唐楷为例,已经游离于可识之字了。在传承与发扬之中,历代大书家在字的结构上做了了不起的美感创造,比如字的所有横线在“可识之字”里应该是横向水平的,但是在魏晋以后的书法中却将横线向右上方略有斜挑,在视觉上亮出俏姿,顿显神采。如果角度平行,右侧总有往下塌的感觉,不符合视觉习惯。另外正楷的有些竖线,经过夸张游离之后,便不是90度垂直了——取“國”字为例,两侧的竖线其实略有倾斜或弧度。

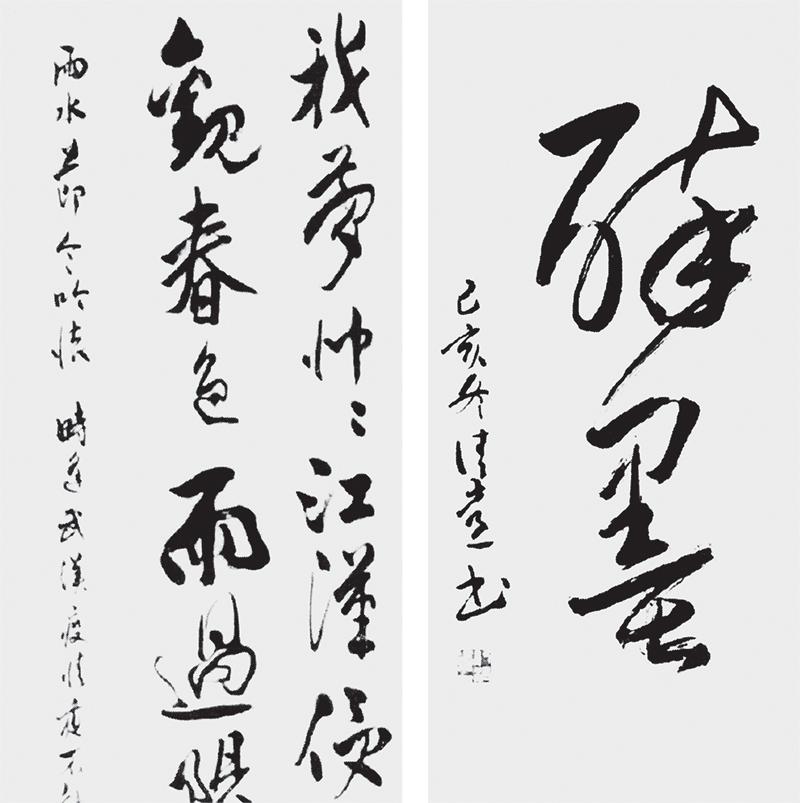

除了字的间架布局之外,还有一个重要的方面就是笔法点画的造型,丁文隽的《书法精论》说:“书贵于有神气,而神气必托于点画,亦犹人之神气必托于形体也”,认为书的神气须依靠点画,比喻颇为贴切。从钟繇、二王到欧、颜,再到苏、黄、米、蔡……个性美感在历史进程里逐渐规范化,在横、竖、弯、勾、撇、捺、点等笔法上形成一脉相承的共通性。 比如点,其中也有行笔的轨迹,不能写成一个圆疙瘩;一个勾,也有方法,而非笤帚扫地;写“捺”,起笔、行笔、按毫再提笔轻稳推出,美不胜收啊!

另外中国毛笔的特殊性,也是形成书法的重要因素之一。笔是用羊毫、狼毫或其他动物的毛制成,不同于西方油画坚挺的猪鬃笔。有人讲书法和国画能成为艺术,除了宣纸之外,离不开毛笔的特殊构造,如蔡邕所说:“惟笔软则奇怪生焉”,使原始的简单可识之字有了自己独立的意味,发展形成一整套自成体系的艺术语言和创作规律。在视觉上字体的间架结构不断得到改造和完善的同时,用软笔的提按造成笔划粗细以及点划、中锋、侧锋、藏锋、出锋、方笔、圆笔、疾徐等用笔区别,产生了基于母体之上的变幻多端之美感。既严谨又肆意地挥洒,使书法语言日趋完善。学书法当以正楷为基础,这一点基本上是共识。从正楷到行书、草书,学分布,求平正,在笔画结构和用笔的起承转合,点画和用笔方法方面,都是一条脉络。有不少人说行草的基础在楷书,我以为然。楷书对于初学者入门的确是必经途径。

孙过庭认为见到平正的现象就会发生安稳暇逸的感情,而觉其美;见倾倒的现象总让人有危惧之感,觉其丑。比方居室梁柱倾倒,即使平庸之人也觉得不美,更何况书法呢?“國”字若两侧的竖线,均向右倾斜,必有倒斜之感。

但是也要辩证地去看。行书和草书,动态则多于静态。假如不知参差变化之法,一味要求平正,则会流于刻板。王羲之的“书不贵平正安稳”之说,是指只知平正,而不知参差变化的生动。是论不偏不倚。孙过庭言“初学分布,但求平正”,接着又讲“既知平正,务追险绝”。这是指结构和用笔的游离,追求象外之意的奇美、险绝之美。南宋理学家朱熹老夫子比较理性而古板,对此不以为然。他说写字端端正正不就行了吗,为什么还要歪拧错落的?他不赞同苏东坡、山谷(黄庭坚)的那种个性。但是从朱熹本人那洒脱的行书来看,等于在实践上又否定了自己对别人的批评。

行书、草书的结构布局,虽然更为自由,游离于可识之字更远一些,但是能够接受。間架疏密、虚实、粗细、长短以及方圆等对立的审美因素,交织形成变化的美感,肆意洒脱,神变无穷,介乎具象、抽象之间,给人以感官触动。需要指出的是行书、好的草书无论怎样参差变化,整体上也绝不失稳定感。

可以这样说,书写任何一笔,只要把这一笔道稍微换个角度,做些夸张,就会呈现出这个字的另外一种神态;至于把握得如何,则看书者的才情和修养了。犹如人的面部,若显得平板,毫无表情,就没有神气;眉眼舒展,目光如炬,则气聚中枢;若表情过于大,有狰狞之像,就显得丑陋了。关键在于笔势的游离要有度,虽然纵横笔端却内敛于心,不失儒雅。

中国书法的美学原理就是意与象,《周易》有“观物取象”和“以象以尽意”的说法。儒家思想认为在审美上以合乎“礼”为“尽善尽美”。书法的离与合,形与神所体现的美,以及书法推崇的中锋用笔,文字形象当敦厚、中和,不露不怯,在一点一划、一撇一捺中应透露出稳重的刚健和飘逸的神采,折射出人的精神力量,方显雄浑之力、持正端庄的儒雅之美。书法创作可以成为人格完善的表达,将其以艺术的形式呈现出来。书法强调精、气、神,是人文精神的载体。如李世民说:“夫字以神为精魂,神若不和,则字无态度也;以心为筋骨,心若不坚,则字无劲健也。”书法讲“品”,品有高低、雅俗、文野之分,当如《书谱》所言:“心不厌精,手不忘熟。若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容当徘徊,意先笔后,潇洒流落。”

我体会书法不是单纯作为写字认字的功能。书者对历代碑帖的对临揣摩,与古人、圣贤交心,实际也是一种修炼。当今书法界出现一种“丑书”现象,视稀奇古怪、莫名其妙为高大上,颠覆了传统的审美视觉,与中华文字母体和中华人文精神离得甚远,扭捏作态,甚至露出了莽野狞恶,却自诩为“现代书法”。我分析这是受两方面的影响。首先是不加甄别地错误理解某些思想中的主张,过分反对人为雕饰,追求“返朴归真”;在“可识之字”上,游离得没了边际,甚至倒退到脱离文明约束的“同与禽兽居”的所谓“至德之世”。再一个是用西方当代艺术观念企图来“改造”中国的书画艺术,颠覆传统的审美趣味和欣赏习惯。

中国传统书法审美的共同特征乃是意象美。我们要继承和研究历代大师的高度,在游离中探索离与合、形与神的美学原理;“移步不换形”,在有限中追求无限,沿着传统的意象美学文脉走下去,在当代的纷乱杂陈的世界里,保持住人间的真情和对美的追求。

作者:北京市文史研究馆馆员、国家一级美术师