三亚运动休闲城市的创建基础与实现路径

2020-11-06张玉泉王宪红

张玉泉,王宪红

(海南热带海洋学院 体育与健康学院,海南 三亚572022)

0引言

近年来在可持续发展进程中,国内诸多城市受到资金、能源、环境、土地、空间等保障要素的制约,迫使城市在发展道路上“另辟蹊径”,根据自身的竞争优势做选择,得以“趋利避害”,实现城市内涵品质的可持续发展.运动休闲城市作为一种新的主题性城市定位,让自然、社会、经济、文化全方位融合,成为新型城市发展的范例与品牌,倍受众多城市的青睐.运动休闲城市即在充分利用城市竞争优势的条件下,依照宜业、宜居、宜游、和谐、人本、生态的要求,以满足人民日益增长的美好生活需要、迎合休闲娱乐导向消费趋势、创造城市独特魅力等作为功能优势,逐渐成为现代城市发展战略目标和方向选择之一[1].

国外关于休闲的研究已有一百多年的历史,休闲理论成果较为丰富,但以休闲城市为主题的研究并未形成理论体系[2].国内有关休闲的研究起步较晚,完整的休闲体系及学科尚未建立,而关于运动休闲城市建设的问题研究甚少,且尚处于探索阶段[3].三亚作为“一带一路”倡议重要支点城市以及国际滨海休闲旅游名城,在建设运动休闲城市进程中,还缺乏相关的理论指导与经验借鉴,这尚需全面和深入的探究.

1三亚创建运动休闲城市的基础条件

1.1自然地理环境资源

三亚属于海南省下辖地级市,简称崖,古称崖州,别称鹿城,是位于中国最南端的热带滨海旅游城市,地处北纬18°9′34″~18°37′27″,东经108°56′30″~109°48′28″区间;三亚东邻陵水黎族自治县,北依保亭黎苗族自治县,西毗乐东黎族自治县,南临南海[4].全市陆地面积为1 919.58 km2,海域总面积为3 226 km2,市区面积约为37 km2,东西长为91.6 km,南北宽51 km,下辖吉阳区、天涯区、海棠区、崖州区以及育才生态区;全市北临青山,南依大海,地势由北至南依次倾斜,城市整体呈“狭长状”多角形分布;海岸线长约259 km,大小岛屿有40个,主要岛屿10个,有19个港湾.

山、海、河三种自然景观集城市于一体,构成了三亚独特的热带滨海风光.城区三面环山,北靠抱坡岭,东邻大会岭、虎豹岭和狗岭,南临南边岭,境内山海相连,青山绿水,绵延起伏,将三亚围合成若干个城区空间,为整座城市提供了各具特色的空间环境景观.登临众山之上可眺望大海、海湾、河流、热带雨林和市区全景.整座城市面向南海,沿海海湾较多且景色各异,其位居市区的三亚湾、亚龙湾、大东海、小东海与市民游客运动休闲的关系尤为紧密.而距三亚8 km海域的东、西二岛恰似面向南海的一扇大门,为广阔无垠的海洋增添了空间层次.三亚河分东、西两路穿过市区,逐渐向南交汇于大海,沿岸茂密的红树林绿影婆娑,鸢飞鱼跃,生机盎然.荡舟于河水之上,穿行于红树林中,便能领略“东方夏威夷”滨海风情的魅力.三亚独特的自然地理环境为运动休闲提供了优越的空间条件.

1.2社会环境基础

人口民族构成与人均可支配收入.据三亚市统计局数据(截至2018年末)显示[5],全市现阶段居民户籍总人口为614 647人,其中男性为311 919人,女性为302 728人,总人口性别比为103.04(以女性为100).2018年三亚市全年生产总值(GDP)为595.91亿元,城乡全体居民人均可支配收入为30 487元,其中城镇常住居民人均可支配收入为36 417元,农村常住居民人均可支配收入为15 773元.全市聚居了汉族、黎族、回族、苗族、壮族等20多个民族,依民族构成划分,汉族有358 091人,占58.26%;黎族有236 497人,占38.48%;回族有10 176人,占1.66%;苗族有4 145人,占0.67%;壮族有2 205人,0.36%;其他民族有3 533人,占0.57%;少数民族占总人口的41.74%.

游客人数与旅游收入.2018年三亚市共接待游客总人数达2 242.57万人次,其中来自国内游客人数为2 160.89万人次,国外游客人数为81.68万人次[5].全年旅游总收入达514.73亿元,其中国内旅游收入为475.56亿元,旅游外汇收入为59 216.37万美元.旅游饭店开房率均值达74.46%;列入统计的全市旅游宾馆为255家(酒店),其中五星级酒店有14家,四星级酒店有17家,三星级酒店有7家;全市共有客房59 100间,床位97 400张.全市5A旅游景区3处,4A旅游景区5处,A级以上旅游景区达14处.

休闲文体公共服务设施及基础建设.近几年,三亚市不断加大对文体休闲公共服务设施建设的资金投入,先后建成了市体育中心、市图书馆、市群众艺术馆以及即将竣工的三亚国际体育产业园区等一大批文体休闲设施,同时市图书馆又建设了2个分馆和18个“24小时自助图书馆”.另外,还建设了114家农家书屋、65个文体活动室、18家电影院、5家民营博物馆、5家民办美术馆以及348个休闲广场、269个篮(排)球场,人均体育场地使用面积达2.0平方米以上;现有“全民健身活动中心”市级1个、区级5个;全市机关、学校、企事业单位(符合开放条件的单位)体育设施向社会开放率均达100%,实现了城市社区“十五分钟健身圈”以及街道、社区(行政村)体育健身设施100%全覆盖[5-6].

休闲文体组织与人才队伍建设.三亚全市现有130多个群众文化社团、200多支广场文艺队伍、1 000多业余文艺骨干人才,国家级、省级及市级非遗项目代表性传承人32人,并培养出1 000多名非遗传承人学员.此外,现阶段已初步形成市级、区级和村级(社区)三级体育组织网络体系,市级建有体育总会,各区建有单项体育协会组织达80多个(包括球类、健美、田径、飞镖、体操、桥牌和水上运动等运动项目),体育健身俱乐部20多个,社会体育指导员人数占全市人口比例的2.5%以上,所有城市社区和乡镇行政村实现了体育组织全覆盖[7].为运动休闲城市创建提供了文体组织与人才支撑.

1.3气候生态环境资源

三亚气候独特,属于相对湿润的热带季风性气候,年平均气温为25.4 ℃,7月份气温最高,平均28.4 ℃,1月份气温最低,平均21 ℃;全年日照时数达2 563小时,年均降雨量为1 279 mm;三亚四季如春,全年繁花盛开,草木葱绿,具有国内最适宜的气候休闲空间.

三亚是热带雨林、热带季风雨林的原生地,森林资源非常丰富,热带雨林中栖息着坡鹿、猕猴、长臂猿等300多种雨林动物;全市森林覆盖率达69%,全市绿化面积覆盖率达45.03%,人均公共绿地为18.9 m2;“海南三亚东河国家湿地公园”总面积达1 843.24 hm2,包括东岸湿地公园、三亚东河片区、红树林生态公园和三亚河西河片区湿地,湿地面积为657.01 hm2,湿地率为35.64%,形成了“山、海、河、林、田”立体生态保护网络;三亚空气优良率达98.6%以上,PM2.5年平均值居全国最低(低于15 μg/m3),空气质量为全国城市最优,负氧离子含量排名全国第一、全球第二;所有河流水质达标率为91.7%,近岸海水和饮用水水源地水质100%达标.三亚作为我国首个“双修”(生态修复、城市修补)、“双城”(城市综合管廊、海绵城市)试点城市,实现了城市外在“颜值”与内在“品质”的“内外兼修”,成为全国生态环境保护和社会环境营造的成功范例[8-9].截止到目前,三亚已获得全国环境综合整治优秀城市、全国卫生先进城市、国家园林城市、全国社会治安综合治理优秀城市和中国首个国际最佳养生城市等多个奖项.

1.4热带休闲旅游资源

三亚市休闲旅游资源得天独厚,是海南岛风景名胜最密集的区域,这里汇聚了大海、阳光、沙滩、气候、森林、动物、河流、温泉、岩洞和田园十大旅游风景资源以及独具特色的民族文化风情,其在国内实属罕见,即便与世界同类旅游城市相比也略高一筹,被誉为“东方夏威夷”[10];三亚境区拥有亚龙湾国家旅游度假区、天涯海角游览区、南山文化旅游区、大小洞天风景区、大东海风景区、鹿回头风景区、三亚湾风景区、凤凰岭海誓山盟风景区、落笔洞、南田温泉、蜈岐洲岛和西岛等116个著名旅游景点;目前已形成了集滨海度假、滨海游乐、滨海禅修、滨海养生、滨海观光、海岛挥杆、田园休闲、雨林探秘、峡谷探险、温泉康养以及农耕、渔捞、民族体验和宗教文化等为一体的旅游资源集群;另外,三亚周边还有毛公山风景区、尖峰岭国家森林公园、五指山热带雨林风景区、七指岭温泉国家森林公园和南湾猴岛生态旅游区等景区,大三亚旅游圈有着十分广阔的休闲空间.

1.5运动休闲氛围营造

三亚市作为全国《全民健身实施计划》8个试点之一的示范城市,实现了城市社区和农民体育健身工程100%全覆盖.本着“月月设主题、周周有活动”的原则,三亚市广泛开展丰富多彩的“亲水活动季”“全民健身日”“三亚球王”球类争霸赛、工间操大赛、广场舞大赛、体育下乡大拜年等系列全民健身活动以及海南省运动会、职工运动会、少数民族运动会、大中专运动会、中小学生运动会、社区运动会、农民运动会等系列赛事活动.如每年为期5个月的“海南亲水运动季”活动,真正实现了水上运动休闲全覆盖,让市民游客随时随地参与各类水上休闲运动;又如三亚“全民健身日”活动,陆续开展包含沙滩篮球、沙滩足球、沙滩徒步、水上运动等十几项运动健身活动,让休闲健身走进社区、走进乡村,掀起全民休闲健身的新高潮;再如“冠军荣耀中国行走进三亚”活动,相继举办了冠军荣耀火炬传递、冠军荣耀盛典、沙滩健康跑、冠军荣耀互动、奥运藏品展览、冠军荣耀论坛等系列公益活动,带领奥运冠军走进校园、企业和社区进行互动,使人们近距离接触到奥运冠军,传承奥运精神,感受运动魅力;还有以“舞动冰雪、全民健身”为主题的中国花样滑冰国家队公众开放日活动,对于冰雪运动“北冰南移”、“北雪南展”的推广产生了积极引领和示范效应,并成为三亚居民游客休闲健身的新选择.目前三亚各企事业单位、协会、体育组织积极开展丰富多彩、形式多样的体育休闲健身比赛、表演、培训、交流等活动,从农村到城市、从乡镇到社区、从陆地到海上、从田园到雨林、从居民到游客已形成浓厚的休闲运动健身氛围.

1.6体育赛事与训练服务产业资源

三亚与体育结缘历史悠久.早在500多年前,三亚便流行“龙舟竞渡”,而黎族“三月三”、回族“古尔邦节”等节庆活动主要内容,就有“双人三脚跳”“攀藤摘花”“攀爬椰树”“拉乌龟”“顶棍”等传统体育竞技项目.自1988年三亚升格为地级市以来,体育赛事举办日益增多,1993年第一次引入了“三亚国际沙滩排球赛”国际赛事,其后三亚相继举办了“国际铁人三项赛”“香港—三亚国际帆船赛”“世界大力士锦标赛”“中国休闲海钓邀请赛”“国际大帆船赛”“中国家庭帆船赛”“国际环岛自行车赛”“国际马拉松赛”“国际新能源汽车拉力赛”“摩托艇精英遨请赛”“高尔夫球公开赛”“滑板冲浪国际公开赛”以及“全国全民引体向上大赛”“沙滩马拉松赛”等重大体育赛事,每年举办国际体育赛事达40次,由此拉动了当地体育消费,带动了休闲旅游业和体育产业的发展.同时,三亚得天独厚的地理位置和气候环境条件还吸引了众多专业运动队来此冬训,如国家跳水“梦之队”、国家游泳队、国家沙滩排球队和国家男女篮球队等都在三亚集训过,三亚已成为运动员向往的“体育冬训之都”.未来三亚规划将促成一批国家级体育训练基地,如国家水上训练基地、国家潜水训练基地、国家足球训练基地、国家沙排训练基地和国家飞碟射击训练基地等,将三亚建成国内最大的“体育冬训基地”之一.结合赛事举办与体育训练服务业,着力打造三亚“国家体育旅游示范区”,形成一个具有自贸港特色的区域合作开放平台,创建“体育+”的新型运动休闲城市典范.

1.7运动休闲产业集群优势

1.7.1三亚国际体育产业园区

三亚曾是2008年北京奥运会内地火炬传递的第一站,如今2020年第6届“亚沙会”落户三亚更是让奥运经验在“鹿城”得以复制.北京国奥集团与三亚市携手打造国际体育产业园区将成为“亚沙会”的主会场.整个产业园区共分为五大功能区域,其中体育竞赛表演产业区域是集体育竞赛、基层赛事、群体健身、文体表演、会展会议、商务办公、文体博览等于一体的城市体育主题活动区;“体育+”总部经济产业区域是集总部办公、商业配套、人才公寓于一体的“体育+”总部经济聚集区;文化科技孵化产业区域是集高档酒店、体育科技、文化交流、创意街区和体育免税店等于一体文创主题园区;运动休闲产业区域重点开发运动休闲旅游、群体运动休闲广场、体育产业联合办公等产业;产业园辅助配套区域,以高品质居住功能为主,重点发展商业综合体、体医康养休闲等产业,为运动休闲产城融合提供资源支持.

1.7.2三亚海棠湾国家海岸休闲园区

三亚海棠湾国家海岸休闲园区位于三亚市东部海滨,总面积约为100 km2,总体发展定位为“国家海岸”国际休闲度假区,重点发展休闲度假旅游、体医康养、免税购物以及海洋科技、教育、博览等相关产业.在海湾海岸汇聚了亚特兰蒂斯、红树林、喜来登、洲际、艾迪逊、威斯汀等35家世界顶级品牌酒店.全球最大的“三亚国际免税城”自营业以来,共接待居民游客达2 900万人次,营业额累计达到290亿元.近年来,在园区先后举办了海南岛国际电影节、JC水上国际电音节、国际汽联电动方程式锦标赛等体育赛事以及世界顶尖科学家三亚论坛、财经国际论坛等国际大型学术会议,而亚特兰蒂斯水上世界+C秀、海昌梦幻海洋不夜城和Hello Kitty主题乐园度假村等项目为城市运动休闲旅游开启了新模式.

1.7.3三亚邮轮游艇旅游产业园区

目前,三亚市已建成鹿回头公共游艇码头、半山半岛游艇帆船码头、鸿洲国际游艇会码头、亚龙湾游艇会码头和凤凰岛国际邮轮码头等一批邮轮游艇码头,共983个泊位,游艇旅游、赛事运营、游艇培训、海上垂钓、船舶维修、游艇交易等相关产业稳步发展,前景广阔.而三亚邮轮游艇旅游产业园区位于凤凰海岸片区,规划建设用地面积为204.97公顷,将建成国际自由贸易服务及邮轮、游艇、游船、文化艺术综合消费区.具体又分为北部自贸服务旗舰区、南部文化艺术体验区、南边海环河口游艇主题消费区、中部邮轮主题休闲区和邮轮母港配套服务区五个区域.同时,三亚游艇休闲旅游中心、三亚邮轮休闲旅游中心和游船休闲旅游中心也在全面加快施工建设中,全力打造邮轮游艇运动休闲新产品.

1.7.4三亚特色产业小镇

至2020年三亚将基本完成亚龙湾玫瑰风情小镇、海棠水稻公园小镇、青田中医康养金融小镇、天涯小鱼温泉小镇、天涯兰花风情小镇、林旺旅游服务小镇、龙江手工创艺小镇、龙海创客小镇等8个省级特色产业小镇建设[11],各特色产业小镇均开发出1至2个特色主导产业,为市民游客提供特色小镇运动休闲产品.

2017年三亚潜水及水上运动特色小镇入选全国首批运动休闲特色小镇试点项目.而三亚蜈支洲岛近年来以海上体育休闲运动为核心推出的潜水及水上运动30余项海岛运动休闲旅游产品,深受众多居民游客的青睐,已成为最具特色的海岛运动休闲目的地.

此外,已建成营业的三亚启迪冰雪体育中心可为市民游客提供花样滑冰、冰球、冰壶、冰上杂技、冰上演艺、冰雪运动培训、冰雪健身等相关休闲服务.三亚将逐步完善冰雪运动场地、设施配置,创建冰雪运动特色小镇,不断丰富运动休闲产品供给,打造三亚运动休闲消费新亮点.

2三亚运动休闲城市创建实现路径分析

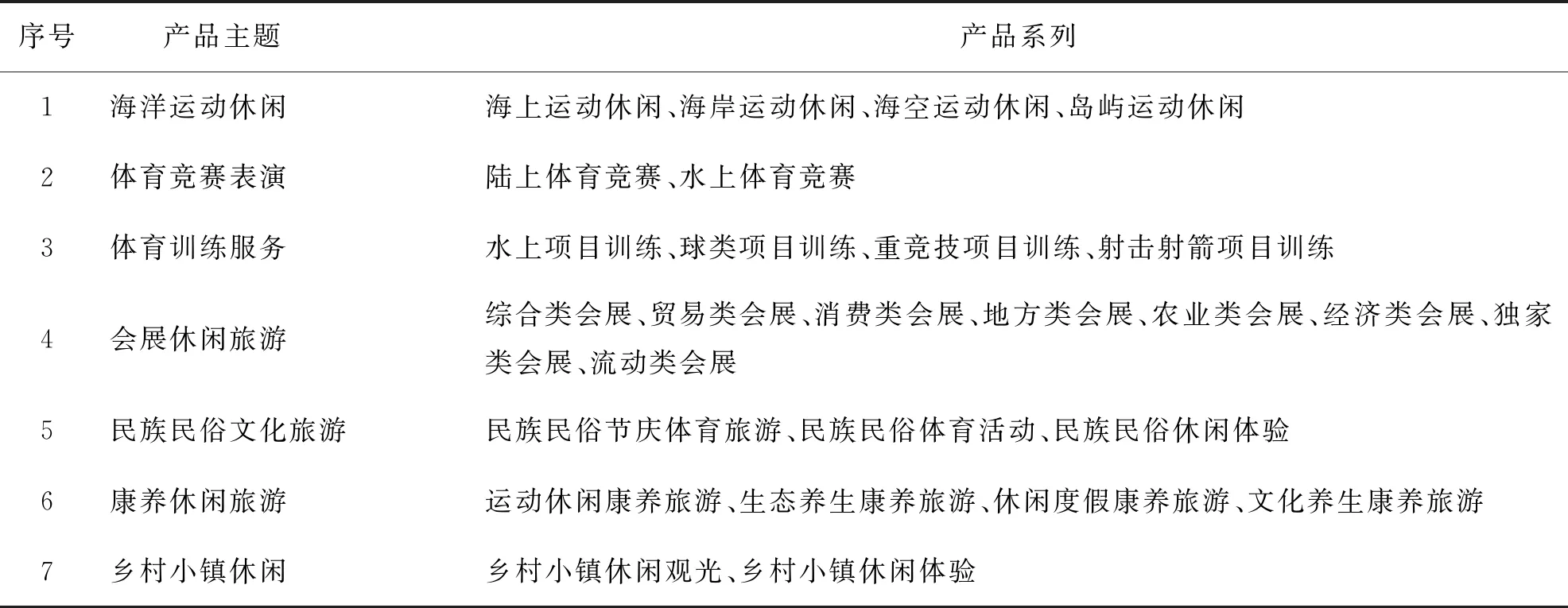

2.1构建城市运动休闲多元产品体系

三亚应依托独特的地理气候环境条件、丰厚的运动休闲资源和多民族文化底蕴,不断丰富运动休闲产品供给,将运动、健康、旅游三大产业相融合,培育多元化的休闲旅游消费新业态,积极引领运动休闲特色产业高质量发展.重点发展海上运动休闲、体育竞赛表演、体育训练服务、会展休闲旅游、民族民俗文化旅游、康养休闲旅游、乡村小镇休闲七大运动休闲产品体系(见表1).

表1 三亚城市运动休闲多元产品体系

2.2优化城市运动休闲产品质量

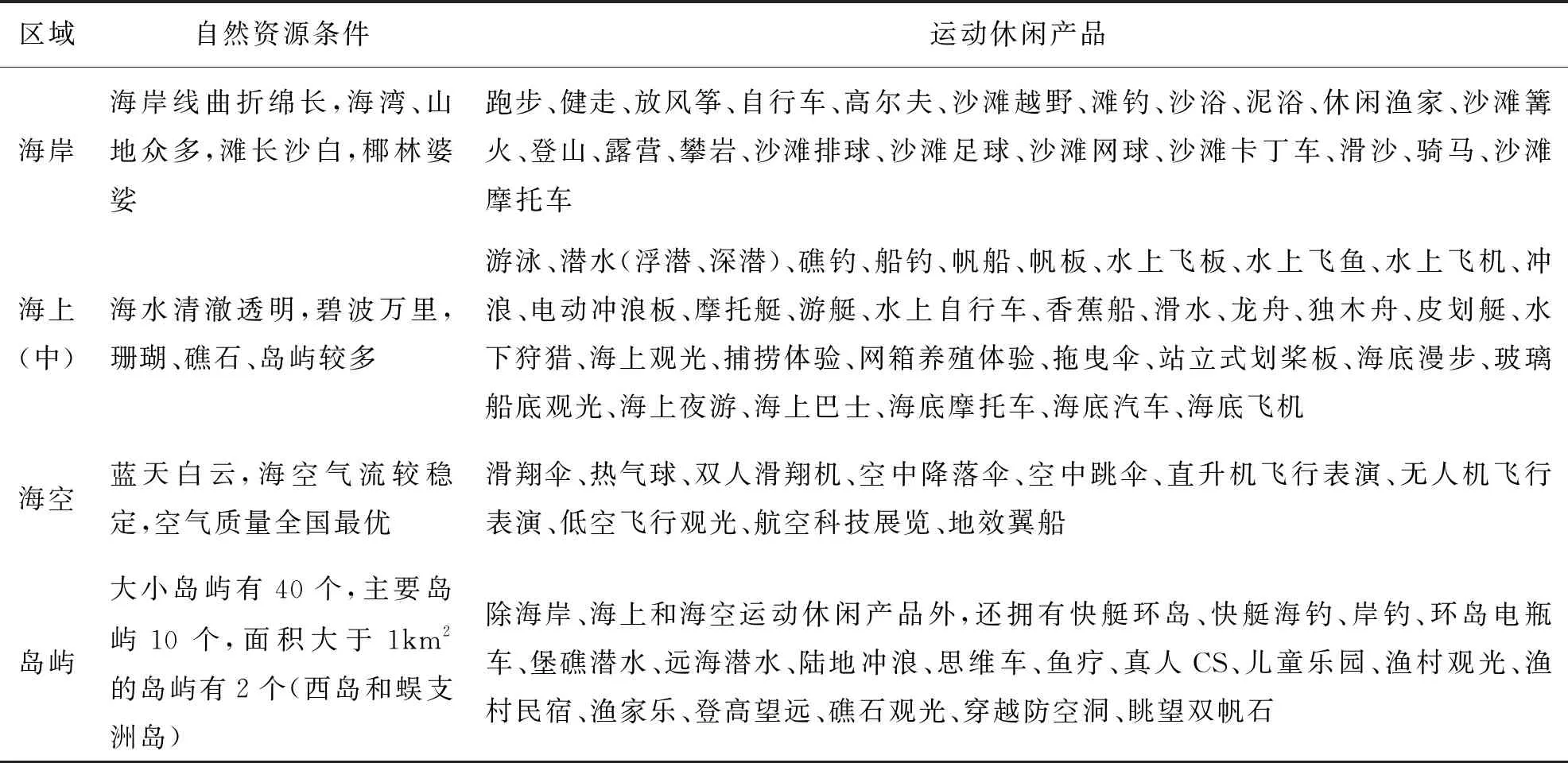

2.2.1海洋运动休闲产品

依照“立足三亚,开发南中国海洋休闲旅游”的发展思路,依托三亚热带海洋性气候和海水、阳光、沙滩、礁石、珊瑚、岛屿等独特的海洋资源优势,整合雨林、温泉、森林、田园、山谷、湿地和文化,打造海岸、海上(中)、海空和岛屿四区域的海洋运动休闲产品(见表2),形成以海引领、陆空跟进的运动休闲产业格局.

表2 三亚海洋运动休闲产品体系

2.2.2体育竞赛表演产品

每次大型体育赛事活动的举办,无疑都将给当地在城市建筑、道路交通、市容环境等方面带来极大效益,而受益最直接的便是休闲旅游业.三亚体育竞赛表演业的发展应围绕赛事定位,将赛场建设、赛媒打造、赛众组建、赛品开发等加以综合考量,顶层设计,形成完整的竞赛表演业产业链.依托三亚资源优势,构建以“赛”育“市”、以“市”促“赛”的发展机制,以国际大帆船赛、国际沙滩排球赛、国际高尔夫球公开赛等“三大赛事”为龙头,培育开发具有三亚地域特色的体育赛事活动产品,打造国际品牌赛事、自主品牌赛事、民族传统体育赛事、全民健身品牌赛事等赛事体系.将体育竞赛表演业发展为创建国家级运动休闲名城的重要内容.

2.2.3体育训练服务产品

积极争取政府管理部门对现有基地在场馆设施、基础配套设施建设等方面的投入,并适时建设一批国家级体育训练基地,不断完善和科学配置训练基地资源条件,建立“训、科、医、赛”一体化现代竞技保障服务体系,塑造热带海岛训练基地的特色品牌形象,吸引更多的专业运动队驻训和品牌赛事的举办,以体育训练服务业带动整个城市体育产业的发展.在满足体育训练需要的同时,要合理利用基地周边的空间旅游资源,开发以基地空间为载体、以海洋文化为特色、以运动休闲为主题的多元化休闲旅游产品,满足居民游客的训练赛事观赏、运动健身、休闲娱乐、康体养生、体能训练、技能培训、素质拓展、文化交流等多样化的运动休闲需要,将体育训练基地打造成综合型运动休闲旅游区.

2.2.4会展休闲旅游产品

随着海棠湾红树林度假酒店、亚特兰蒂斯、梦幻不夜城等重点项目的相继建成以及亚龙湾精品会展项目、三亚财经国际论坛中心、三亚国际会展中心项目、三亚国际文化会展中心等项目建设的推进,三亚已具有举办国际性会议或会展的条件,多次承办“美丽之冠”世界小姐大赛和会展让三亚成为国际会展的焦点.今后应依托三亚旅游产业链的作用和海南自贸港相关政策,以海棠湾保利C+会展中心为引擎,培育提升三亚国际游艇博览会、三亚国家沙雕会展、国际热带兰花博览会、国际潜水装备博览会、国际康养产业博览会、国际邮轮会展、国际杧果产业大会、文化产业博览会、国际MICE采购博览会、中国(三亚)国际大健康与美容产业博览会、国际旅游贸易博览会等休闲度假会展系列品牌,将三亚打造成国际化的“会展之都”,带动三亚“会展+”产业融合,为热带滨海运动休闲城市的创建提供持续动能.

2.2.5民族民俗文化旅游产品

三亚丰富多彩的民族民俗文化是城市休闲旅游资源的重要组成部分[12].充分整合与开发多元化民族民俗文化资源,如黎苗古寨、黎乡渔帆、鹿缘民俗、黎苗竞技、黎苗织锦、黎苗歌舞、黎苗服饰、黎苗制陶文化以及疍家文化、南山文化、天涯文化、南海文化、名人文化、流放文化、军垦文化、侨乡文化、红色文化、宗教文化等.以运动休闲体验为研发重点,吸引更多的居民游客共同参与民族民俗运动休闲活动,如黎苗古寨游历、民族篝火狂欢、民族竞技表演、黎苗工艺展示、民族美食烹饪、米酒调酒演示、黎锦苗绣体验、民族书画展览、图腾迷宫游戏、黎苗对歌比赛、黎苗文化论坛等丰富多彩的民族民俗休闲活动产品.同时要传承与培育节庆休闲旅游产品,如黎苗三月三、南山长寿文化节、海洋文化节、天涯海角国际婚庆节、海南国际椰子节、海南岛欢乐节、南山新春庙会、龙抬头节、中秋欢乐行、南山祈福游等民俗节庆活动,以满足居民游客“求新、求异、求乐、求知”的心理需求,推动三亚城市民族民俗运动休闲旅游发展.

2.2.6康养休闲旅游产品

三亚独特的海洋、森林、气候等资源优势,使其海洋康养、森林康养、医疗康养等休闲旅游产品得以催生和开发.一是依托热带海洋康养资源,建构海产品食疗、水疗康养、海钓养性、海洋运动康体和滨海居住养生等滨海康养休闲系列产品;二是依托热带森林雨林生态资源,重点开发以修身养性、健体养生、休闲养老为主要目的的森林雨林康养休闲产品,如森林休闲、雨林养生、森林探险、康体养生、雨林酒店等;三是依托热带休闲农业与休闲渔业资源,重点开发乡村渔村度假、养生养老、田园花海、休闲垂钓、海鲜美食、中医康养、草药理疗、温泉康体、瓜果采摘、农耕和捕捞体验等农业渔业康养休闲产品;另外,挖掘虚拟高尔夫、帆船、帆板、冲浪、自行车等运动休闲创意项目,丰富康养休闲旅游产品.

2.2.7乡村小镇休闲产品

依托亚龙湾玫瑰风情小镇、海棠水稻公园小镇、青田中医康养金融小镇、天涯小鱼温泉小镇、天涯兰花风情小镇、林旺旅游服务小镇、龙江手工创艺小镇、龙海创客小镇、半岭温泉养生小镇、马岭风情小镇、潜水与水上运动特色小镇、槟榔河乡村文化旅游区、三亚中央文化旅游区以及中廖村、文门村、抱龙村、南丁村、北山村、湾坡村、抱前村、镇海村、雅安村、雅亮村、罗蓬村、北岭村和龙密村等村镇景区资源,以景区、度假区的周边村镇和国有农场为重点,结合三亚村镇山谷、河川、温泉、瀑布、田园、农庄、牧场、鱼塘、森林、雨林、岛屿、海湾、村镇建筑、现代农业科技园区以及珍稀动植物的自然风光,培育发展民食民宿、休闲观光、户外拓展、户外露营、果实采摘、茶艺体验、农耕种植、划船采莲、渔业捕捞、海水晒盐以及登山、游泳、放风筝、探险、漂流、拔河等村镇运动休闲系列产品.

2.3城市空间布局模式构建

在空间布局方面,依托三亚公共运动休闲空间资源及行政区划调整现状,遵照运动休闲公共服务均衡发展的要求,构建“一核、一带、两翼、四区”的城市休闲空间布局.

“一核”是以吉阳区和天涯区为核心区域,将凤凰路、三亚东河国家湿地公园、鹿回头公园、河西路、新风街和“大东海”、“小东海”所围成的区域,作为创建三亚城市运动休闲发展的核心空间,重点构建集休闲购物、场馆欣赏、时尚娱乐、民族风情街、风情演艺、特色美食、文化秀场、休闲公园、休闲书吧、社区健身、民间工艺坊、民俗博览、现代中央商务区、商务会展、体育赛事以及旅游集散中心等为一体的城市综合休闲核心区.

“一带”是指运动休闲度假海岸带,以海棠湾、亚龙湾、大东海、三亚湾、红塘湾、崖州湾等海湾岸线为主带,东西贯穿,重点发展海上体育赛事、沙滩海上训练、低空飞行、海岸健身、海洋娱乐、邮轮游艇、海岸休闲度假、温泉休闲度假、海岛休闲、高尔夫运动、海上文博和渔业休闲等.

“两翼”是以海棠湾片区为东翼,重点发展休闲度假、康体养生、绿道健身、温泉康养、金融会展、特色村镇、农业观光等现代休闲服务业;以崖州湾、三亚创意新城、水南村、国营南滨农场片区为西翼,重点发展文化休闲旅游、文化创意设计、高新技术、农业硅谷、休闲农业、古镇休闲、天涯文化等文化创意产业.

“四区”是指构建多元化的城市运动休闲活动聚集区.(1)城市体育主题活动区:以三亚国际体育产业园区和三亚市体育中心以及亚沙村为依托,构建集体育竞赛、运动训练、技能培训、运动健身、运动康复、休闲旅游、休闲娱乐、会议会展、商务办公于一体的城市体育主题活动区;(2)黎苗文化休闲体验区:围绕槟榔河文化旅游区独特的山地雨林和黎苗古寨聚落,重点创建集黎苗客栈、生态采摘、黎苗风情、康养山居、生态古寨、民俗市集、田园雨林等于一体的黎苗文化休闲体验区;(3)热带海洋生态文化体验区:依托三亚独特的热带海洋气候、海水、阳光、沙滩、海湾、珊瑚、礁石、岛屿等海洋资源,构建国际性热带海洋生态文化体验区;(4)山谷雨林文化休闲区:借助育才生态区山谷雨林生态和热带森林植物资源,创建山谷雨林运动主题公园和休闲温泉养生谷,构建山谷雨林文化休闲区.

2.4运动休闲公共服务体系全域化建设

完善运动休闲公共服务设施建设.加强城市运动休闲公共服务硬件设施建设,全面推进城市体育运动区域、广场区域、公园湿地区域、滨海区域、山地雨林区域、河流湖泊区域、旅游度假区域、城市社区、商业综合体区域以及休闲农业与休闲渔业示范区等区域文体休闲场地设施建设.依据吉阳区、海棠区、天涯区、崖州区和育才生态区的常住人口变动态势,科学配置运动休闲公共服务资源.建立健全运动休闲公共服务设施管理和维护机制,配置专职管理人员[13],适时开展全民运动休闲活动,着力解决城市运动休闲公共服务设施使用率不高、管理紊乱等问题.

加强城市运动休闲交通建设.构建“陆、海、空”三位一体的运动休闲交通格局.以水上巴士、水上飞机和轮渡为依托,创建便捷、安全、生态、高效、舒适的水上交通运输服务体系.加快推进三亚湾、海棠湾、藤桥河等地的水上航空运行、低空旅游等项目建设,建立完善的低空飞行运输服务体系[14].打通高速公路、飞机场、火车站、汽车站、码头与城市体育运动区、休闲度假区、旅游景区、湿地公园、乡村小镇旅游景点之间的通道衔接及各运动休闲区间的连接通道.在运动休闲聚集区域,建造具有三亚热带海洋特色的慢行通道网络及基础配套设施,以满足市民游客电动车、自行车、跑步、健走等运动休闲的交通需要.

加强运动休闲安全风险管控.以运动休闲聚集区安全风险分级预警体系建设为重点,健全应急预警管理体系和应急救援指挥平台.实施运动休闲区域最大承载量客流管控,依托安全风险监控预警系统,强化重点公共休闲区域的监控,实现监控系统全覆盖,在休闲区域入口、交通路口等处依具体情况以电子屏幕显示、手机短信提示、网站、微信、电视、广播等多种形式进行安全分级预警,构建城市运动休闲区域安全风险管控体系.