夏商周时期玉石钺形器研究

2020-11-06隗元丽井中伟

隗元丽 井中伟

(吉林大学考古学院 吉林长春 130012)

内容提要:夏商周时期的玉石钺形器分为甲、乙、丙三类,乙类仅见于二里头文化时期,其他两类在二里头文化时期至西周时期均有发现。甲类被定名为“戚”,丙类定名为“我”,乙类定名存疑。这部分钺形器的形制在“风”字形玉石钺的基础上,借鉴了玉璧、牙璋等玉石器的某些特点。玉石钺形器主要见于男性贵族墓葬,体形较大的可能用于祈雨、武舞或军事活动,体形小的主要为饰品。在玉石钺形器影响下出现的青铜钺形器则是兵器,兼具实战与礼仪功能。

玉石钺早在新石器时代就已经出现并广泛分布。进入青铜时代,传统形制的玉石钺数量大大减少,在其基础上形成的形制特殊的玉石钺形器成为主流。这部分钺形器或中间有巨大圆孔,或两侧有扉牙,或刃部有齿,与以往流行的玉石钺存在明显区别。甲骨文材料显示,这些钺形器在当时应有特定的名称。林沄先生提出弧刃钺形器之两侧有齿状饰者应定名为“戚”,二里头文化中已存在的齿刃钺形器应定名为“我”(或依文献称之为“錡”)[1]。这些形制特殊的钺形器的出现可能并非偶然,而是蕴含礼制意义的物化表现。这些钺形器在夏商周时期分布广泛,中原地区、长江流域、西南地区、北方地区、西北地区等地均有发现,在中原地区最为流行。本文拟对夏商周时期新流行起来的这部分钺形器进行细致梳理,在类型学分析的基础上,对其功能变迁、源流、定名等问题进行讨论。此外,部分钺形器可能是装柄使用的,但是考古出土的钺形器中很少发现带柄的,故本文的研究对象是不含柄部的玉石质地的头部。

一、类型学考察

据初步统计,目前夏商周时期出土的特殊形制的玉石质钺形器约70余件,除去少数残缺不全者、半成品或改制器,可供分类的共70件。根据形制特征,可将其划分为三类。

甲类 47件。整体近似“风”字形。亚腰,弧刃或斜弧刃,绝大多数为平背,个别斜背或弧背,靠近背部的一端中间有一较小的圆形穿孔,孔径大多不足2厘米。根据体形大小,可细分为二型。

A型 42件。体形较大,高度多在5厘米以上,且造型比较规整。根据扉牙形状、穿孔大小、刃角特征等分为三式。

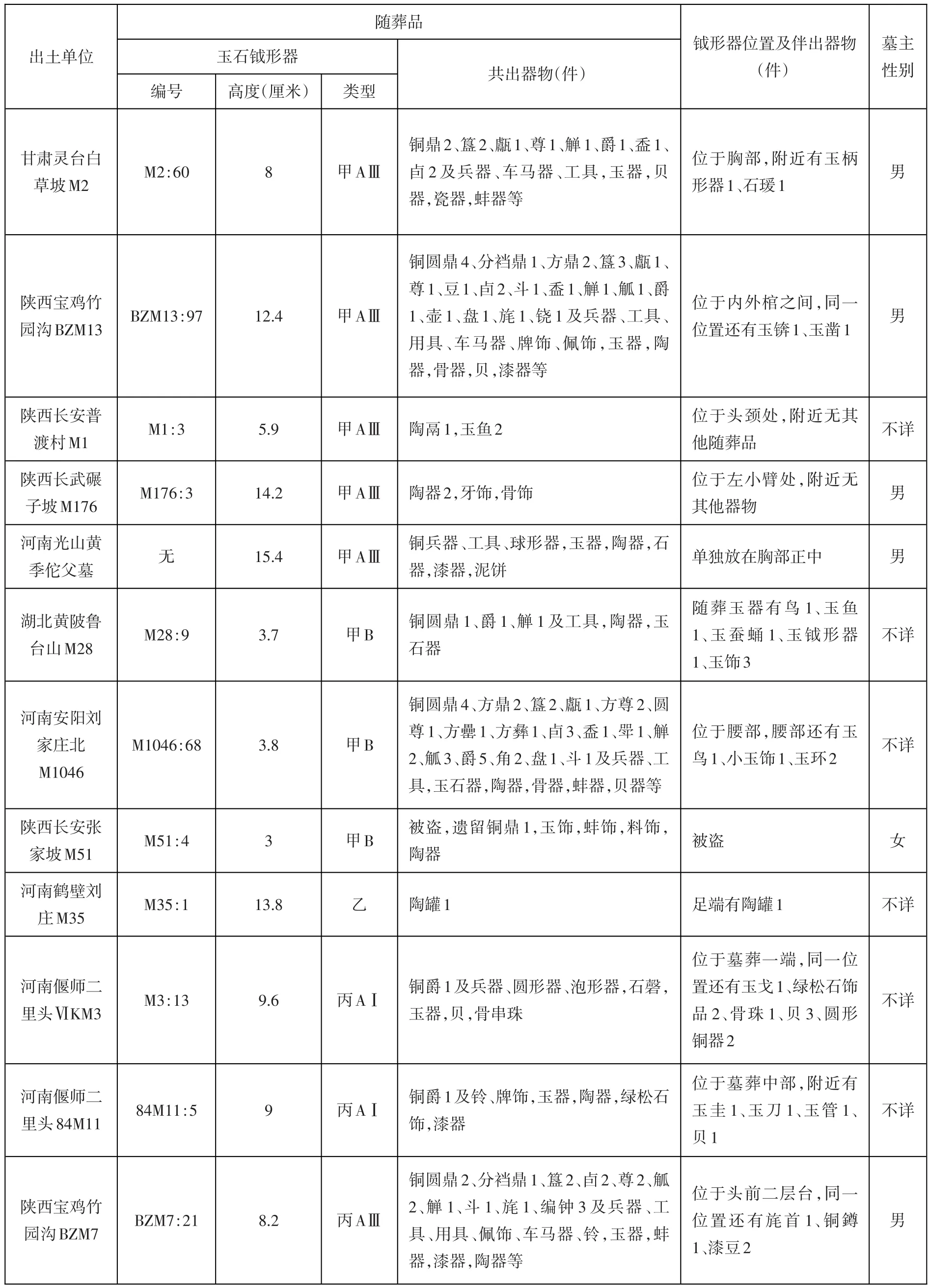

Ⅰ式 6件。刃角无明显上翘,棘刺状扉牙,穿孔较大。如河南偃师二里头82M4︰5,残高7.6、刃长7.7厘米(图一︰1),时代为二里头文化二期[2]。河南郑州铭功路东M3︰4,高8.2厘米(图一︰2),时代为殷墟文化一期[3]。

Ⅱ式 29件。刃角无明显上翘,平齿状扉牙,穿孔较小。如河南安阳花园庄东地M54︰360,高12.55、刃宽7.02、孔径0.99~1.22厘米(图一︰3),时代为殷墟文化二期偏晚[4]。山东济南刘家庄M121︰41,高14、刃宽9.6厘米(图一︰4),时代为殷墟文化三期[5]。

Ⅲ式 7件。体形比Ⅰ式和Ⅱ式小,刃角明显上翘,出现“人”字形扉牙,穿孔极小。如陕西长安普渡村M1︰3,高5.9、宽3.7厘米(图一︰5),时代为西周早期[6]。甘肃灵台白草坡M2︰60,高8、宽4厘米(图一︰6),时代为西周早期[7]。

图一// 夏商周时期的玉石钺形器

B型 5件。体形小,通高一般不足5厘米,造型多不规整,不分式。如河南安阳刘家庄北M1046︰68,高3.8、刃宽4.2、孔径0.3~0.5厘米(图一︰7),时代为殷墟文化四期偏晚[8]。湖北黄陂鲁台山M28︰9,高3.7、宽2厘米(图一︰8),时代为西周早期[9]。陕西长安张家坡M51︰4,高3、宽2.4厘米(图一︰9),时代为西周中期[10]。

乙类 3件。体形硕大,宽高比大于1,中间或靠近背部有一较大的圆形穿孔,孔径不小于2厘米,齿刃。如河南鹤壁刘庄M35︰1,高13.8、宽19.5、孔径2厘米(图一︰10),为下七垣文化器物[11]。河南偃师二里头81YLVM6︰1,高21、宽23、孔径4.6厘米(图一︰11),时代为二里头文化四期[12]。

丙类 20件。整体近似璧形,没有特别凸出的尖角。长宽比接近1,弧背,中间有一个大圆孔,孔径多在2厘米以上,刃部曲度很大。根据体形大小,可细分为二型。

A型 16件。体形较大,高度多在5厘米以上,造型规整。根据扉牙、穿孔、刃部的特征,可分为四式。

Ⅰ式 4件。棘刺状扉牙,穿孔极大,孔径约为高度的一半,齿刃,且齿部明显凸出。如河南偃师二里头ⅥKM3︰13,高9.6、刃宽9.1、孔径5.2厘米(图一︰12),时代为二里头文化三期[13]。二里头ⅧKM5︰1,高10.5、宽10厘米(图一︰13),时代为二里头文化三期[14]。

Ⅱ式 2件。棘刺状扉牙,穿孔较大,刃部有连弧,刃部外缘为弧形。如河南安阳花园庄东地M54︰314,高14.9、刃宽14.4、孔径5.6厘米(图一︰14),时代为殷墟文化二期偏晚[15]。四川成都金沙遗址C︰546,高13.4、刃宽13厘米(图一︰15),时代为商代晚期[16]。

Ⅲ式 7件。锯齿状扉牙,穿孔较小,刃部无齿。如河南安阳花园庄东地M54︰315,高19.9、刃宽19.2、孔径5.94厘米(图一︰16)。花园庄东地M54︰359,高22.3、刃宽21.3、孔径5.7厘米(图一︰17),时代为殷墟文化二期偏晚[17]。

Ⅳ式 3件。体形比Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ式小,出现“人”字形扉牙,穿孔较小,刃部无齿。如河南襄县西周墓出土一件,高6、刃宽5.6、孔径2厘米(图一︰18),时代为西周早期[18]。

B型 4件。体形小,高度一般不足6厘米,造型多不规整,不分式。如陕西长安张家坡M183︰3,高5.2、宽4.1、孔径2.8厘米(图一︰19),时代为西周昭穆时期[19]。河南三门峡上村岭M2001︰624,高5、刃宽4.6厘米(图一︰20),时代为两周之际[20]。

综上可知,甲类A型见于二里头文化时期至西周时期,B型出现于殷墟文化四期,西周时期数量增多。乙类器物数量最少,仅见于二里头文化时期。丙类器物的数量仅次于甲类,A型亦见于二里头文化时期至西周时期,B型仅见于西周时期。

二、功能与使用者等级、性别分析

(一)功能

关于玉石钺形器的功能,需根据其考古情境来分析。考古发掘出土的夏商周时期玉石钺形器中,埋藏环境明确者有20余件(表一)。其中,甲类A型和丙类A型钺形器的埋藏环境比较相似,通常与玉石圭、玉柄形器、玉戈、玉璧、玉人等器物共置一处。譬如,山东济南刘家庄M121出土的甲类A型玉钺形器(M121︰41)位于棺内中部,大致在墓主的腰腹部,旁边还有2件玉戈和1件玉柄形器[21]。山东济阳刘台子M3墓主左肩处有1件甲类A型玉钺形器,胸骨上端有1件玉人,下颌骨附近有1件玉柄形器,口中有1件玉碎片,棺内还有少数绿松石珠和玉珠,其余器物均在棺椁之间[22]。河南安阳花园庄东地M54出土的2件丙类A型玉钺形器(M54︰314、315)均位于墓主头端,同一位置还有玉援铜内戈、玉圭、铜铃等[23]。玉石圭、玉柄形器、玉戈、玉璧、玉人等大多是有象征含义的礼器;玉圭、玉璧等通常被视为瑞玉;玉戈的功能复杂多变,曾有学者进行过研究,认为玉戈可能是牺牲、礼器,也可能用于祭祀活动,抑或是墓主生前心爱之器物[24]。和这些器物放置在一处的玉石钺形器,功能也应大体相近,可能为某种仪式活动所用之器,或具有特殊的象征含义,也可能像玉石钺一样是军权的象征。

甲类B型和丙类B型钺形器都体形极小,且大多造型不规整。河南安阳刘家庄北M1046出土的玉器包括1件甲类B型玉钺形器、1件玉鸟、2件玉环、1件玉饰、1件玉兔,玉兔位于北椁壁下,其余几件玉器集中在墓主的腰部右侧[25]。陕西长安张家坡M183出土的丙类B型钺形器位于左上臂处,其下面压着两件玉鱼[26]。山东济阳刘台子墓出土的2件丙类B型钺形器和小型玉戈一起放置在墓主口中,作为玉唅使用[27]。由此看来,甲类B型和丙类B型钺形器可能都是饰品,或为丧葬专用的玉唅。

乙类钺形器中,埋藏情形明确的仅有河南鹤壁刘庄M35出土者,1件乙类钺形器位于墓主颈部,另1件陶罐位于足端[28]。由于资料较少,暂时难以判断具体功能。

表一// 部分玉石钺形器形制与出土环境统计

续表

续表

(二)使用者等级、性别

随葬玉石钺形器的墓主中,不乏身份显赫的高级贵族。他们或为诸侯国君,或为部族首领。河南安阳郭家庄M160随葬铜觚、爵10套,墓主为址族首领或址族上层,所葬钺形器形状不规整,外缘有两个残孔,似为改制品[29]。河南安阳花园庄东地M54随葬铜觚、爵9套,墓主为“长”姓高级贵族,随葬多件甲类A型和丙类A型钺形器[30]。河南安阳刘家庄北M1046随葬5件爵、3件觚、2件角以及方鼎、方尊、方罍等青铜器,墓主应是地位极高的殷代贵族,随葬1件甲类B型钺形器[31]。河南罗山天湖M1随葬铜觚、爵五套,墓主可能为息族首领,随葬1件甲类A型钺形器[32]。河南安阳小屯M5墓主系商王武丁配偶妇好,该墓随葬多件甲类A型钺形器和1件丙类A型钺形器,以及1件改制的钺形器[33]。陕西宝鸡竹园沟M13是竹园沟墓地中形制最大的,墓主可能是一代伯,随葬1件甲类A型钺形器[34]。

还有一部分钺形器出自中小型墓葬,墓主可能是中小贵族。譬如,1984年发掘的河南偃师二里头M11,墓穴面积为1.9平方米,出土铜爵、铜铃等铜器,玉圭、玉刀、玉柄形器等玉器,以及陶爵、陶盉等陶器,该墓葬和同时期墓葬相比属于面积较大、随葬品较丰富的,该墓葬内出土1件丙类A型钺形器[35]。山东济南刘家庄M121出土铜觚2件、爵3件,墓主为中等贵族,随葬1件甲类A型钺形器[36]。山东济阳刘台子M3出土铜鼎、簋一套,墓主为西周夆国贵族,随葬1件甲类A型钺形器[37]。陕西扶风齐家M19随葬铜鼎2件、铜簋2件,推测墓主人生前应该是低等贵族,该墓葬内出土丙类B型钺形器1件[38]。

总之,玉石钺形器的使用者具有较高的社会等级,为当时的贵族阶层,但不是所有贵族墓葬中皆出土玉石钺形器,所以,玉石钺形器在一定程度上反映了当时贵族阶层的生活样貌,但是并非贵族丧葬礼仪的必需品。在这一方面,不同类型的钺形器无明显区别。

图二// 新石器时代的玉石器

出土玉石钺形器的墓葬中,墓主性别为男性的有陕西商洛东龙山M83[39]、河南安阳郭家庄M160(原报告说“似为青年男性”)[40]、甘肃灵台白草坡M2[41]、陕西宝鸡竹园沟M7[42]、竹园沟M13[43]、河南安阳花园庄东地M54[44]、河南光山黄季佗父墓[45]、陕西长武碾子坡M176[46]、河南三门峡上村岭M2001[47]、陕西长安张家坡M183[48]等。以上墓葬包含的钺形器类型有:甲类A型、丙类A型、丙类B型。墓主明确为女性的有陕西长安张家坡M51和河南安阳妇好墓,张家坡M51出土甲类B型钺形器1件,妇好墓所出的钺形器包含甲类A型、丙类A型以及1件改制品[49]。其他墓葬大多人骨已朽或未经鉴定,但根据随葬品可以推知大部分性别不详的墓葬中,男性墓主占大多数。不难看出,玉石钺形器主要出于男性墓葬,即玉石钺形器的使用者主要为男性。除去比较特殊的妇好墓,女性墓葬中仅能见到作为装饰品的甲类B型钺形器。

三、源流分析

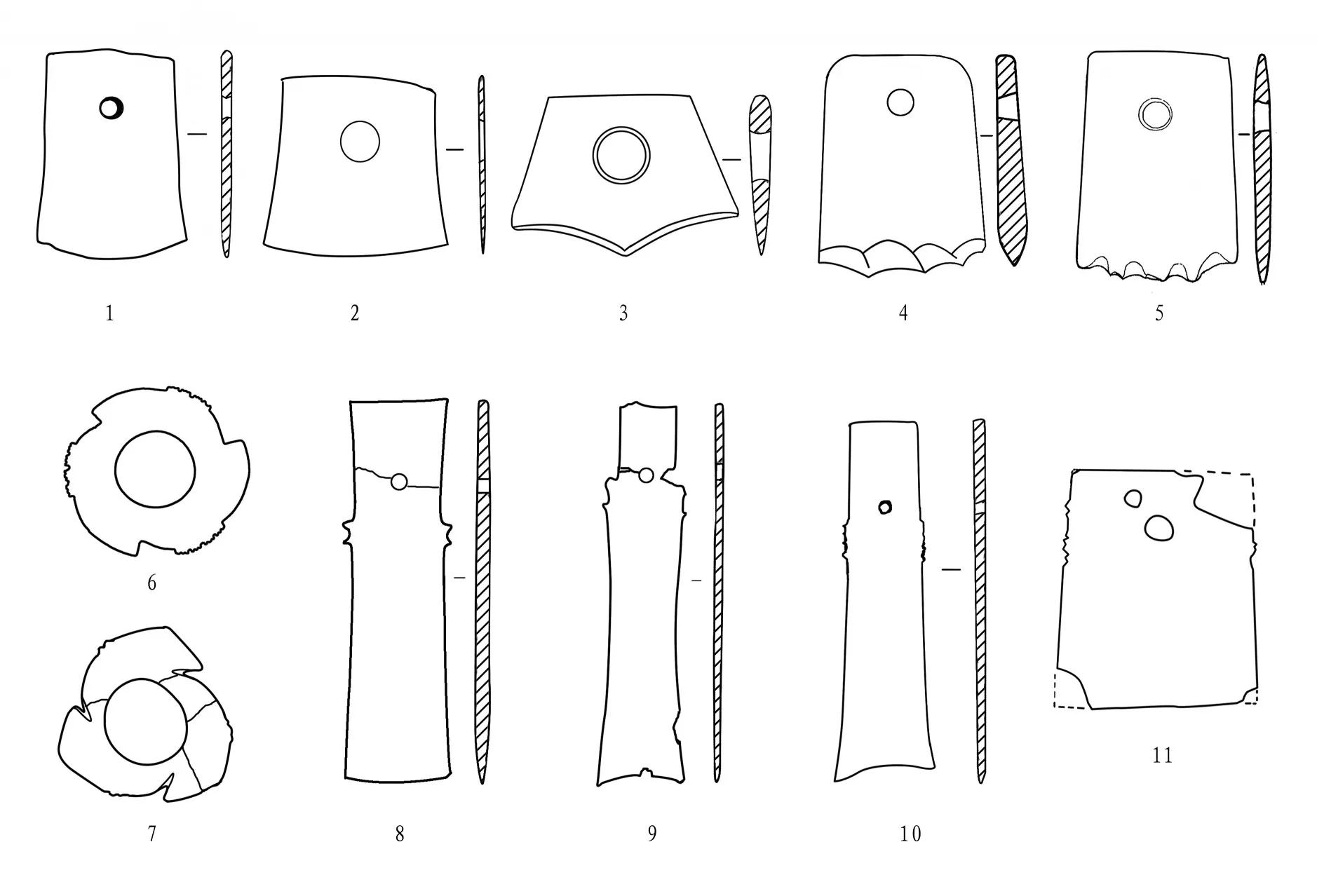

夏商周时期的钺形器中,“风”字形造型十分常见,这种形制的钺曾经流行于新石器时代晚期的长江中下游地区,黄河流域则十分罕见(图二︰1、2)[50]。青铜时代早期的甲类A型钺形器很可能与邻近的长江中游地区(湖北、安徽等地)曾经流行的“风”字形钺存在渊源关系。甲类B型钺形器则是在甲类A型钺形器的基础上形成的,是仿甲类A型钺形器制作的饰品。

乙类钺形器,则是“风”字形钺和新石器时代的“直边齿刃”钺形器相结合的产物,有些器身两侧增饰扉牙。新石器时代,直边齿刃钺形器主要见于海岱和环太湖地区的一些遗址中,如山东兖州王因大汶口文化遗存[51]、山东临朐西朱封龙山文化遗存[52]、江苏昆山赵陵山良渚早中期遗存[53]等(图二︰3—5)。其中,兖州王因大汶口文化遗存中所见的1件是目前所知时代最早的。

丙类钺形器的形态较为特殊,它有三个特点是其他钺形器不具备的,一是明显的弧背;二是中间有个巨大的圆孔;三是整体近似圆形,没有特别凸出的尖角。这些特征在新石器时代的钺中也比较少见,倒是比较符合玉璧的特点。又由于该类钺形器具有和玉璧相似的功能,所以,很可能是结合了玉璧的特征新创制出来的器物,并且该类器物融合了齿刃、扉牙的特征,是融合性最强的一类器物。丙类B型钺形器则和甲类B型钺形器的形成原理相同,是在丙类A型钺形器的基础上形成的。

夏商周时期新出现的玉石钺形器大多有扉牙,这在新石器时代的钺形器上十分罕见。究其原因,要从最早出现的棘刺状扉牙向前追溯。比二里头文化稍早的遗存中,棘刺状扉牙这一造型主要见于海岱地区的龙山文化遗存。海岱地区的龙山文化玉璧、牙璋等玉石器上常见有棘刺状扉牙。如山东滕县里庄、临朐西朱封等地的龙山文化遗存中发现带有棘刺状扉牙的玉璧(图二︰6、7)[54]。山东沂南罗圈峪、山东临沂大范庄等地的龙山文化遗存中出土有刺状扉牙的牙璋(图二︰8—10)[55]。山东日照五莲丹土遗址曾经采集到一件两侧带有棘刺状扉牙的直边直刃钺形器(图二︰11)[56],这更加有力地说明了,夏商周时期玉石钺形器上的棘刺状扉牙是受到山东地区玉石器的影响而出现的。另外,夏商周时期一些牙璋、玉戈等器物上也有扉牙,很可能也是受到了海岱地区龙山文化玉石器的影响。

图三// 青铜钺形器

总之,夏商周时期的玉石钺形器,与新石器时代长江中游地区和海岱、环太湖地区的玉石钺存在传承关系,与玉璧存在融合关系。钺形器两侧十分流行的扉牙,则源于海岱地区的龙山文化玉石器。

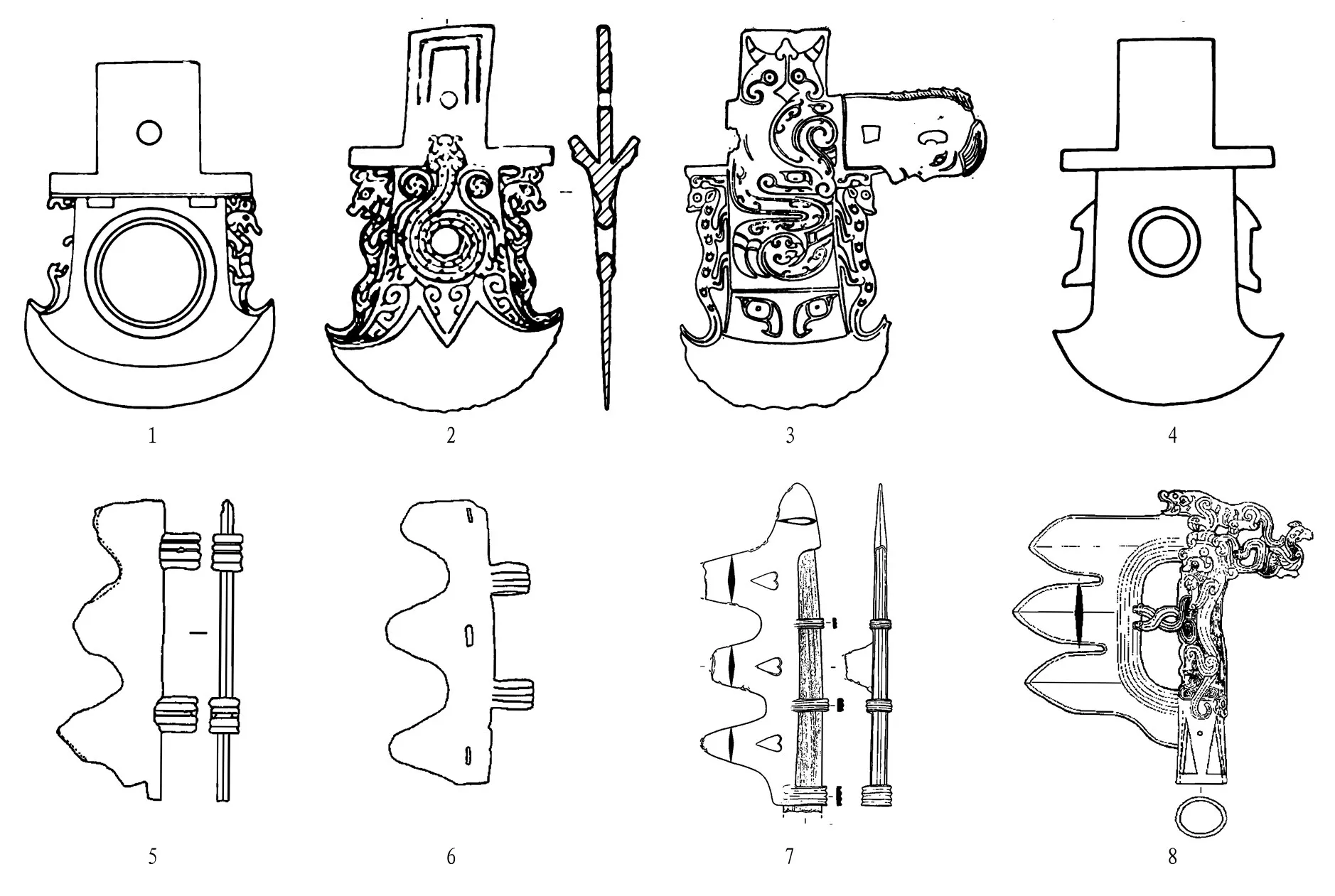

西周时期,出现了两类形制特殊的青铜钺形器。一类两侧带有装饰,如河南洛阳北窑M278、陕西长安张家坡M199、陕西宝鸡竹园沟M13、河北邢台葛家庄邢国墓地等发现有两侧带有回首龙虎浮雕纹的青铜钺形器[57],河南洛阳北窑M5发现两侧各有一组扉牙的钺形器[58](图三︰1—4)。其中,洛阳北窑M5为西周早期墓葬,两侧的扉牙造型更加接近玉石钺形器。推测其他钺形器两侧的龙虎浮雕,是由这种简单扉牙演化而来的,在造型上起到了扉牙的作用。这类钺形器应该是受到甲类玉石钺形器的影响而产生的。另一类则是齿刃的青铜钺形器,这类钺形器一般刃部有三个凸出的尖齿并列相连,后端与銎管或环状结构相接。陕西扶风庄白出土2件[59],山西翼城大河口M2002出土1件[60],春秋时期的河南叶县旧县M4出土1件[61](图三︰5—8)。这类钺形器应该是受到丙类玉石钺形器的影响而产生的。

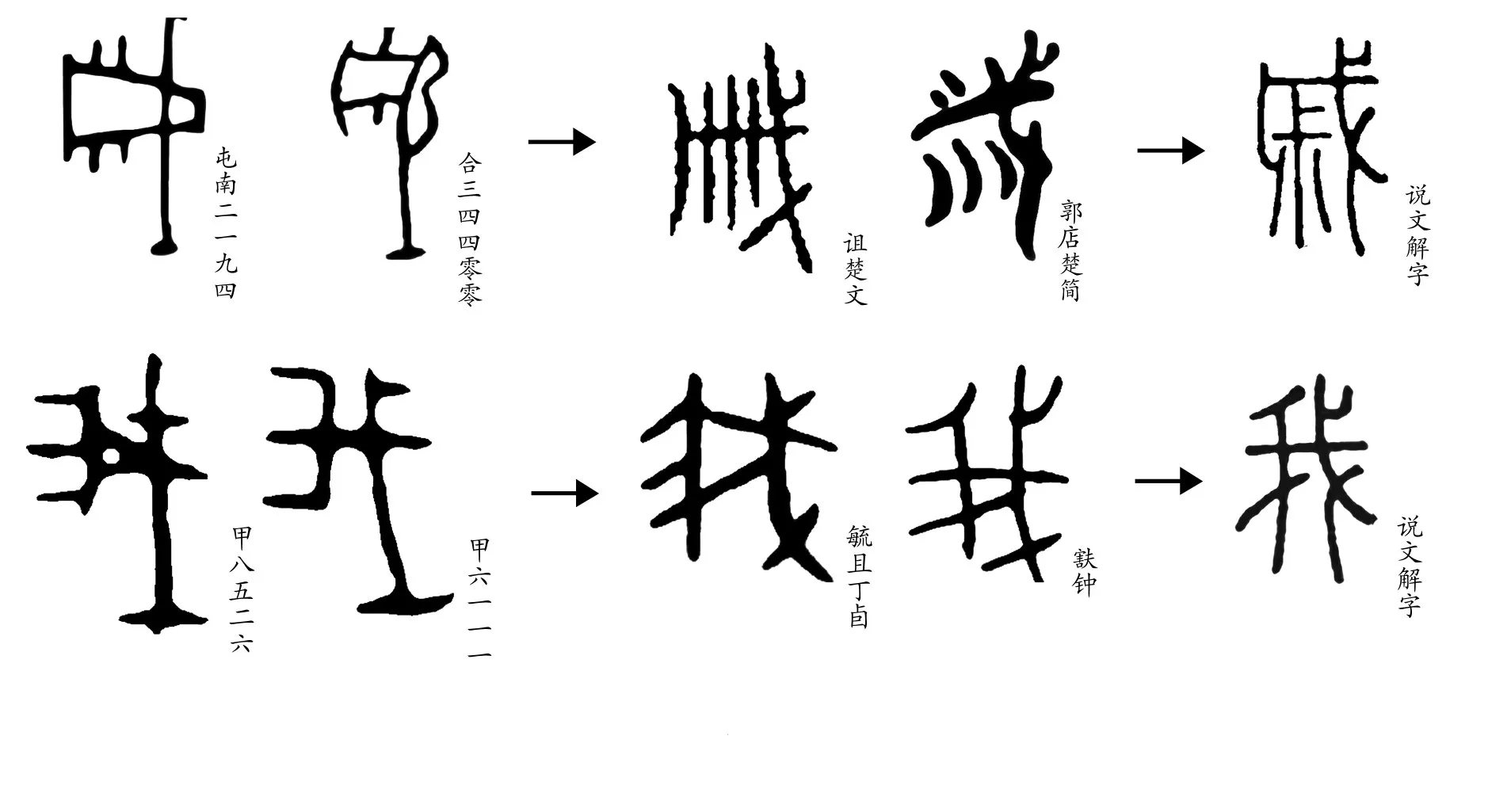

图四//“戚”字和“我”字的演变

这两类造型特殊的青铜钺形器在墓葬中主要和兵器放置在一起,应该是礼仪性兵器。譬如,河南洛阳北窑M5中,青铜扉牙钺形器就和数件青铜戈和戟置于墓葬一端[62]。山西翼城大河口M2002所出的青铜齿刃钺形器,是和数件铜戈交错叠压在一处[63]。河南叶县旧县M4的青铜齿刃钺形器,则是和数件青铜戈、矛交错叠压一处[64]。

四、定名探讨与功能再析

林沄先生在《说戚、我》一文中从字形演变和辞例验证两方面论证,证实了甲骨文“戚”字和“我”字的写法(图四),并指出考古中所见的“弧刃钺形器之两侧有齿状饰者”是“戚”,“二里头文化中已存在的齿刃钺形器”就是“我”[65],该文为研究钺形器的定名提供了思路。考古所见钺形器的类型较多,若仅根据上述论断进行区分,势必会产生混淆。比如丙类A型Ⅲ式、Ⅳ式,齿刃已经消失,变成曲度较大的圆弧刃,并且两侧带有扉牙,似乎可以定名为“戚”,然而,这些器物却实际是由“二里头文化中已存在的齿刃钺形器”演变而来的。再者,乙类钺形器和丙类A型钺形器的Ⅰ式、Ⅱ式都有齿刃,形态都与钺相似,然而两者又存在明显区别,名称是否相同也需要进一步分析。

参照前文的分析,甲类钺形器定名为“戚”应该是毫无疑问的。证据有三:首先,甲骨文“戚”字所象器物是头部两侧带有扉牙的弧刃钺形器的形象,形态与甲类钺形器一致。其次,商代甲骨文“戚”字所在语境,往往与祈雨、武舞等活动有关,这与甲类A型钺形器的功能相吻合。最后,从演变关系来看,甲骨文“戚”字和“钺”字的差别在于两侧是否有扉牙,而考古所见的甲类钺形器正是“风”字形钺出现扉牙结构形成的。所以,甲类A型钺形器是最标准的“戚”。根据甲类A型钺形器的形态、和钺的演变关系,以及“戚”字的甲骨文写法,推测戚可能也是横向装柄使用的;此外,除了用于祈雨、武舞活动,戚可能还与军事活动有关,《说文》释“钺”引《司马法》:“夏执玄戉,殷执白戚,周左杖黄戉,右秉白髦”;《文选》中有:“故禹舜舞干戚而服有苗”。再结合戚与玉石钺的关系以及钺的性质,推测一部分戚可能像玉石钺一样有象征军事权力的作用。甲类B型钺形器则是小型化的“戚”,根据前文的功能分析,可能是穿绳作坠饰使用的。

甲骨卜辞中曾多次提到器物“我”,根据卜辞内容基本可知,“我”所指代的这种器物,有明显的齿刃,形态与钺近似,殷商时期尚且存在,可以用于祈雨、舞乐活动。如此看来,丙类钺形器A型Ⅰ式和Ⅱ式是十分符合的,应该是“我”的标准器型,根据青铜“我”的形态和“我”字的甲骨文写法,推测玉石质地的“我”像钺一样横向装柄使用。其他形制的丙类钺形器,则是由标准的“我”逐步演变而来的。

乙类钺形器仅发现于二里头文化时期,晚商已不曾见。而且,乙类钺形器出土环境多受严重破坏,难以根据其埋藏环境确定其功能,故而名称难以确证。

五、结语

夏商周时期流行的玉石钺形器,以“风”字形钺为基本形态,融合了诸多其他玉石器上的特征。这部分钺形器可分为甲、乙、丙三类,甲类钺形器即甲骨卜辞和后世文献中所说的“戚”,丙类钺形器即“我”,标准的“戚”和“我”可能是装柄使用的。根据出土环境以及甲骨文和后世文献记载,戚和我可能有权力象征、武舞、祈雨等功能。戚和我主要出自男性贵族墓葬,证明权力、武舞、祈雨等活动主要和男性贵族有关。商末周初,适应装饰需求的增加,出现了装饰作用的小型戚和小型我。并且,在玉石戚、我的影响下,西周时期出现的青铜戚、我应属于创新型的礼仪兵器。西周中期以后戚和我不再流行,尽管个别高等级墓葬中仍有零星发现,但其形制已不再如之前那样严格。

[1]林沄:《说戚、我》,《古文字研究》第17辑,中华书局1989年。

[2]中国社会科学院考古研究所二里头队:《1982年秋偃师二里头遗址九区发掘简报》,《考古》1985年第12期。

[3]郑州市文物考古研究所:《郑州市铭功路东商代遗址》,《考古》2002年第9期。

[4]中国社会科学院考古研究所编:《安阳殷墟花园庄东地商代墓葬》,科学出版社2007年,第184—187页。

[5]济南市考古研究所:《济南市刘家庄遗址商代墓葬M121、M122发掘简报》,《中国国家博物馆馆刊》2016年第7期。

[6]陕西省文物管理委员会:《西周镐京附近部分墓葬发掘简报》,《文物》1986年第1期。

[7]甘肃省博物馆文物队:《甘肃灵台白草坡西周墓》,《考古学报》1977年第2期。

[8]中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《安阳殷墟刘家庄北1046号墓》,《考古学集刊》(15),文物出版社2004年。

[9]黄陂县文化馆、孝感地区博物馆:《湖北黄陂鲁台山两周遗址与墓葬》,《江汉考古》1982年第2期。

[10]中国社会科学院考古研究所编著:《张家坡西周墓地》,中国大百科全书出版社1999年,第247页。

[11]河南省文物局编著:《鹤壁刘庄》,科学出版社2012年,第45页。

[12]中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《1981年河南偃师二里头墓葬发掘简报》,《考古》1984年第1期。

[13]中国社会科学院考古研究所编:《偃师二里头·1959年—1978年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社1999年,第251页。

[14]同[13],第251页。

[15]同[4]。

[16]成都市文物考古研究所:《成都金沙遗址Ⅰ区“梅苑”东北部地点发掘一期简报》,《成都考古发现》2002年。成都金沙遗址标本C︰546系采集品,其形态与安阳花园庄东地M54︰314相近,时代应相去不远,初步推测为商代晚期。

[17]同[4]。

[18]河南省博物馆:《河南省襄县西周墓发掘简报》,《文物》1977年第8期。

[19]同[10],第247页。

[20]河南省文物考古研究所、三门峡市文物工作队编著:《三门峡虢国墓》(第一卷·上),文物出版社1999年,第131页。

[21]同[5]。

[22]德州地区文化局文物组、济阳县图书馆:《山东济阳刘台子西周墓地第二次发掘》,《文物》1985年第12期。

[23]同[4],第88页。

[24]a.邓淑苹:《玉礼器与玉礼制初探》,《南方文物》2017年第1期;b.杨美莉:《石、玉戈的研究》,《故宫学术季刊》1998年第16卷第1期。

[25]同[8]。

[26]同[10],第70页。

[27]德州行署文化局文物组、济阳县图书馆:《山东济阳刘台子西周早期墓发掘简报》,《文物》1981年第9期。

[28]同[11],第45页。

[29]中国社会科学院考古研究所编著:《安阳殷墟郭家庄商代墓葬·1982—1992年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社1998年,第77页。

[30]中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《河南安阳市花园庄54号商代墓葬》,《考古》2004年第1期。

[31]同[8]。

[32]河南省信阳地区文管会、河南省罗山县文化馆:《罗山天湖商周墓地》,《考古学报》1986年第2期。

[33]中国社会科学院考古研究所编著:《殷墟妇好墓》,文物出版社1980年。

[35]中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《1984年秋河南偃师二里头遗址发现的几座墓葬》,《考古》1986年第4期。

[36]同[5]。

[37]同[22]。

[38]陕西周原考古队:《陕西扶风齐家十九号西周墓》,《文物》1979年第11期。

[39]陕西省考古研究院等编著:《商洛东龙山》,科学出版社2011年,第89页。

[40]同[29],第72页。

[41]同[7]。

[42]同[34],第92页。

[43]同[34],第45页。

[44]同[4],第75页。

[45]信阳地区文管会、光山县文管会:《河南光山春秋黄季佗父墓发掘简报》,《考古》1989年第1期。

[46]中国社会科学院考古研究所编著:《南邠州·碾子坡》,世界图书出版公司北京公司2007年,第293页。

[47]同[20],第224页。

[48]同[10],第69页。

[49]a.同[10],第248页;b.同[33]。

[50]a.陈官涛:《湖北石首市走马岭新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1998年第4期;b.安徽省文物考古研究所:《潜山薛家岗》,文物出版社2004年,第73页。

[51]中国社会科学院考古研究所编著:《山东王因》,科学出版社2000年,第86页。

[52]山东省文物考古研究所、临朐县文物保护管理所:《山东临朐县史前遗址普查简报》,《海岱考古》第1辑,山东大学出版社1989年。

[53]南京博物院编著:《赵陵山·1990—1995年度发掘报告》,文物出版社2012年,第117、118页。

[54]a.同[52];b.杨伯达主编:《中国玉器全集(原始社会—春秋·战国)》(上),河北美术出版社2005年,第34页;c.栾丰实:《牙璧研究》,《文物》2005年第7期。

[55]a.山东省博物馆:《山东沂南县发现一组玉、石器》,《考古》1998年第3期;b.山东临沂市博物馆:《山东临沂市大范庄遗址调查》,《华夏考古》2004年第1期。

[56]杨波:《山东五莲县丹土遗址出土玉器》,《故宫文物月刊》1996年第2期。

[57]a.洛阳市文物工作队编著:《洛阳北窑西周墓》,文物出版社1999年,第 116页;b.同[10],第 169页;c.同[34],第72页;d《.中国文物精华》编辑委员会编:《中国文物精华》,文物出版社1997年,第91页。

[58]同[57]a,第116页。

[60]山西省考古研究所、临汾市文物局、翼城县文物旅游局联合考古队、山西大学北方考古研究中心、中国人民大学出土文献与中国古代文明研究协同创新中心:《山西翼城大河口西周墓地2002号墓发掘》,《考古学报》2018年第2期。

[61]平顶山市文物管理局、叶县文化局:《河南叶县旧县四号春秋墓发掘简报》,《文物》2007年第9期。

[62]同[57]a,第28—32页。

[63]同[60]。

[64]同[61]。

[65]同[1]。