日本考古遗产教育宣传模式研究及其启示

2020-11-06王冬冬

王冬冬

(北京科技大学科技史与文化遗产研究院 北京 100083;金泽大学 日本金泽 9201192)

内容提要:考古遗产是不可再生的文化资源,在文化传承和发展中发挥重要作用。考古遗产保护工作中公众的理解和参与至关重要,而激发公众遗产保护意识,使之自觉参与到遗产保护活动中,与持续开展考古遗产教育宣传密不可分。日本具有代表性的考古遗产相关教育宣传形式分为课堂教育、乡土教育、终身教育和媒体宣传四类。多样化的教育宣传形式相互补充,形成较完善的体系,有助于提高公众遗产保护意识,凝聚地方文化认同,构建服务全民终身学习的教育体系,也为进一步完善我国考古遗产教育宣传体系提供了有益的借鉴。

考古遗产是重要的文化资源,在文化传承和发展中发挥重要作用,但其脆弱且不可再生的特点使得当前保护工作形势紧迫。《考古遗产保护与管理宪章》强调考古遗产保护是全人类的责任,除由文物部门制定保护政策、开展保护行动并提供保护资金外,公众的理解和参与有助于遗产保护工作的顺利进行。特别是当遗产涉及当地居民时,这一点显得更加重要[1]。而激发公众考古遗产保护意识、使之自觉参与保护活动,从而共享保护成果,与持续开展的教育宣传密不可分。《保护世界文化和自然遗产公约》明确强调:“本公约的缔约国应通过一切适当手段,特别是教育和宣传计划,努力增强本国人民对本公约第1和2条中确定的文化和自然遗产的赞赏和尊重。”[2]考古遗产即是其中一项重要的文化遗产。由此可见,教育宣传是激发公众理解和参与考古遗产保护、发挥遗产文化传承作用的重要途径。

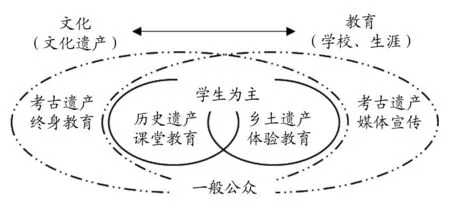

图一// 日本考古遗产教育宣传模式关系图(来源:作者自制)

目前日本公众参与考古遗产保护意识较强、参与形式多样,这与20世纪中叶以来日本持续开展各类考古遗产相关的教育宣传密切相关。这些影响深远的教育宣传活动,按照对象、内容和方式可分为四类:课堂教育、乡土教育(感动教育)、终身教育(生涯教育)以及媒体宣传。课堂教育和乡土教育以学生为主要对象,是考古遗产保护的基础;终身教育和媒体宣传面向一般公众,是考古遗产普及的重要途径(图一)。考古遗产与教育活动的有机结合从根本上源于管理体系的同根同源和思想认识的高度一致。日本中央政府行政机关文部省统筹负责文化、教育等事务,县级教育委员会内设“文化财科”“学校指导科”“生涯学习科”等部门,教育工作者普遍将文化遗产传承纳入学生教学工作的重要一环,而考古工作者、博物馆馆员、资料馆馆员等能自觉担负起文化遗产教育宣传的责任。

本文基于对日本教育中心以往教材的梳理,以及平城宫、三内丸山等典型考古遗址教育活动的实地调研,详细阐述日本各类考古遗产教育宣传形式的起源、发展与特征,分析各类形式如何相互补充、形成体系,共同促进考古遗产的保护乃至地方史的重建和地方文化认同的凝聚,从而为完善我国考古遗产教育宣传、构建服务全民终身学习的教育体系提供借鉴。

一、历史遗产课堂教育

日本的近现代教育事业起源于“明治维新”时期,其关键一环是普及学校教育,提高一般国民的文化知识水平。日本的义务教育始于三年制的小学教育,至20世纪初增至六年制,普及度超过99%;随后中等教育逐步落实,至20世纪70年代,普及度已达到99.8%[3]。在近现代学校教育中,教科书是教育学生的重要媒介。历史类教科书内容的编排,尤其是对科学发掘的考古资料的重视,对于增加青少年历史知识、树立正确历史观等具有重要作用。因而对于一个国家历史类教科书内容的梳理,可在一定程度上解读这个国家对于国民教育的指向,了解国民对于国家认知的形成过程。

明治维新至二战前(19世纪60年代—20世纪30年代)日本使用的历史类教科书为统一编订的《国定历史教科书》(共计七期,最后一期用于战后)[4],前六期内容以天皇的世袭传承为主线,从天照大神到后世的天皇,串联起日本的起源和发展,因而这一时期历史教育的核心目的就是要忠于天皇的统治。战后日本的教育事业发生了重大变革,尤其是在历史类教科书的内容编排和出版方式上有了重大调整,主要体现在以下三个方面。

(一)考古材料,正经补史

文部科学省(以下简称“文部省”)于1946年编订的《国家进程》作为战后使用《国定历史教科书》[5],摒弃了以往教科书中关于神话传说的部分,将考古资料加入其中,客观介绍远古的生活,如石器的使用、陶器的制作、贝塚遗址所见古人的饮食,阐释农业的起源和人类定居生活的开展及其对文化发展和近现代国家产生的重要作用。文部省编订的另一部《日本历史》[6]在介绍日本狭长的海岛地理和来自大陆与南洋的多民族起源后,详细论述了绳纹时代人使用的竖穴式房屋、圆形灶、石器、骨角器、绳纹式陶土器等,以及弥生时代人使用的铜铁等金属器和以农业生产为中心的大规模家族生活。

(二)一社一书,无偿提供

1965年以后,日本正式实施一社一书体制,各出版社自行编制历史教科书[7],有利于学校对教科书的选择。各中小学校既可使用文部省编订的《国家进程》《日本历史》等,也可使用各出版社编订的教科书,如东京书籍的《新社会》[8]、清水书院的《中学社会 日本的历史与世界》[9]、教育出版的《标准中学社会》[10]等。同时根据《义务教育诸学校的教科用书无偿相关的法律》(1964年)和《义务教育诸学校的教科用书无偿措施相关的法律》(1965年)[11]的设定,日本实现中小学校教科书的无偿提供。

(三)改版频繁,内容更新

各出版社不断更新教科书内容,频率多为三年一更新,关于考古资料的介绍呈先增后减的趋势。以修订频率较高的东京书籍为例,昭和时期考古资料随改版逐渐丰富,而至平成时期内容却略有简化,如登吕遗址的介绍逐渐消失,专门介绍平城宫和平城京遗址的篇幅被取消。学校书籍、教育出版、清水书院、中教出版等出版社的教材中对于考古遗址的介绍详略不一,吉野里遗址、三内丸山遗址和平城宫迹等重大发现基本一直保留,部分还刊布地方重大考古发现。

20世纪后半叶,日本已基本实现普及中学教育和无偿提供教科书,这为针对青少年的历史遗产课堂教育奠定了坚实的基础。教科书内容改革的核心是将考古学知识融入到早期日本历史的发展中,用考古资料取代神话传说解读日本历史的起源,从而有助于青少年树立科学的历史观、国家观和文化观;各历史时段均有考古资料作为内容支持,尤其是登吕遗址、三内丸山遗址、吉野里遗址、平城宫迹等重大考古发现为教科书的改版提供了丰富的资料,地方性的考古发现也在部分教科书中占有一定篇幅。需要注意的是随着重大考古发现的热度消退,登吕遗址等在考古学史和考古研究中占据重要地位的考古遗址介绍随之减少。

二、乡土遗产体验教育

日本还注重培养青少年学习历史的自觉性。乡土教育便是从学习和接触家乡独特的历史、地理、政治、经济、文化和民俗开始,深刻了解自己家乡的发展现状,从而有所触动的教育形式。乡土教育同样始于明治时期(19世纪60—90年代),并于大正时期(1912年—1926年)深入发展,内容强调理论联系实际,课本知识与实际应用相结合。1891年颁布的《小学教则大纲》中明文规定,结合日本地理、历史、自然和理科等课程,就“乡土地形”“乡土历史”“本地动植物”“本地自然风貌”等进行讲授,并由教师带领学生现场观察、欣赏和研讨等,借以培养学生热爱家乡的思想情操[12]。

古都奈良历史积淀深厚,受到城市化浪潮影响剧烈,如此张力下的乡土教育极具代表性。奈良曾于710年—784年作为日本都城平城京,城市格局仿照古代中国,中轴对称,宫城位于中轴线北端,寺庙、市场、住宅等星罗棋布;为后世留下了平城宫迹、东大寺、兴福寺、药师寺、元兴寺、唐招提寺、春日大社和春日原始森林等丰富遗产,1998年登录《世界遗产名录》。奈良地区从20世纪60年代起完善乡土教育,通过出版乡土读本和开展乡土见学加深当地中小学生对于家乡历史、地理、风俗和文化的了解,增强审美和创造能力,激发保护文化遗产和自然环境的意识。

奈良市教育委员会下属的奈良市教育研究室编写的《研究纪要》[13]详细记述了乡土读本的制定及修订,以及奈良市内开展的乡土见学活动。奈良市教育研究室设立于1962年,随即以奈良市立中小学校的教师为核心组成研究班,开始以“乡土资料收集与研究”为主题的研究计划。通过实地调查、资料收集与分析,制定乡土读本《我们的奈良市》,并发放给奈良市内各中小学校。市内各学校通过教学、现场见学、实物观察和调查等方式让学生了解当地的地理(自然及人文地理)、交通(铁路及公路建设)、街貌(商店街的发展)、产业(工厂)、农业(农具及农作物)、交流(市町村间、与大阪和其他观光都市间)、观光(古遗址、古墓葬、历史建筑)等内容,通过今昔对比,培养学生关注家乡从古至今的发展变化,从而致力于改善家乡发展中存在的问题。《乡土研究“徒步”指南》[14]是指导中小学生前往遗址和大自然参观的活动手册,共设计有10条线路,每条线路均标注有适合对象、距离、用时和目的等具体内容,大部分线路均涉及古遗址、古墓葬、石窟寺等(表一)。

乡土教育在反思开发思潮的背景下产生和发展,所使用的乡土读本是对教科书中乡土知识的极大扩充与深化,乡土见学则是充分运用课本知识在家乡开展实际体验。乡土历史考古教学和体验,有助于青少年更加直观地了解家乡的历史、社会与文化,培养审美能力和创造能力,树立保护文化和自然遗产的意识,反思遗产保护与城市开发的关系,从而激发青少年热爱家乡、致力于家乡建设的思想情操。乡土教育的持续开展直接影响了日本公众,他们积极参与遗产保护运动,组建遗产保护地方团体,支持文化财的指定和世界遗产的申报,极大地推动了考古遗产的保护利用。

三、考古遗产终身教育

除上述针对青少年群体的教育形式外,日本也注重通过多样化的手段达到一般公众精神生活的充实和提升,这便是终身教育或生涯教育的重要目标之一。1990年6月,日本颁布了第一部终身教育的法律《关于健全振兴终身学习体制的法律》。为推进其实施,日本文部省设立了终身学习政策局,各都道府县乃至部分市町村都设立了负责终身学习的部门,以扩大终身教育的机会,丰富终身教育的内容[15]。

与文化遗产密切相关的公共教育设施主要有学校、文化馆、博物馆、图书馆、学习中心和遗址公园等。至2018年,日本全国的文化馆数量达到14 281所,博物馆1286所,博物馆类似设施[16]4452所,图书馆3360所,生涯学习中心478所[17]。各地主要通过举办学习班、讲座、展览、祭典等活动满足不同公众对于文化遗产知识的需求,这也是公共考古的重要内容,主要活动可分为以下两类:

(一)学习类活动夯实遗产内涵理解

二战后,日本考古遗址等文化遗产地逐渐开始举办现场说明会、讲座、展览等活动,并逐步规范内容、细化流程、形成制度,成为终身教育的主要形式。现场说明会旨在第一时间宣传考古发现的内涵和价值,并通过遗迹和遗物等实物资料的展示加深当地居民对地域文化的了解和认同,从而助力遗址保护利用等后续活动的开展;讲座或研讨会的举办让专家和学者更为深入地探讨遗址的内涵与价值,并以此为契机提出保护利用的课题;以新研究和新发现为核心的特别展览更是公众接触考古的常规途径。

学习类活动的开展还促进了市民自主学习和知识测试体系的形成,进一步提升生涯教育的内涵。市民自发组织的学习会由地方文化遗产保护团体组织,专家和学者指导,对公众的疑问进行详细的解答,促进当地居民深入了解遗址在地域发展中的地位,使其自主地将遗址融入到地方文化建设中,进而积极开展遗址保护与利用活动。知识测试种类繁多,全国性的“世界遗产知识测试”由NPO(Not-for-Profit Organization)法人世界遗产学院于2005年开设,旨在加深人们对于世界遗产的了解,提高民众的素养[18];专题性的“绳纹检定”由NPO法人三内丸山绳纹发信会于2011年组织,是民间对于绳纹文化了解程度的考试,分初、中和高三个等级。考试通过可获得相应认定证,是自主学习考古知识的成果与荣誉。

表一// 乡土研究步行参观路线

(二)体验类活动扩大遗产影响力

20世纪末,许多遗址针对个人、团体、学生、老人、家庭等举办多样的体验活动,如手工艺制作、古代生活体验、祭典等。手工艺制作包括仿制陶器、石器、玉器(勾玉)及绳子、乐器、土偶等的制作,还有钻木取火、水稻种植和房屋搭建活动,大部分遗址开展2~3个项目。一些遗址开展绳纹/弥生一日体验活动,观众穿上古代的服装,佩戴古代的配饰,拿上古代的劳动工具,全方位体验古代生产生活。如在兵库县立考古博物馆(大中遗址),参观者可以通过栽培古代植物理解古代环境;通过古代房屋的搭建,独木舟的制作,石器、土器、农具等的制作体验古代的衣食住行;还有狩猎、采集和农耕生产的体验,祈雨和收获的祭祀活动等全方位体验弥生生活。祭典活动多以凝聚地域文化的考古遗址为举办地,比较著名的有茨城县美浦村的陆平绳纹村祭典、平城京天平祭、三内丸山的绳纹祭典等。三内丸山遗址的绳纹祭典分为绳纹大祭典和四季祭典,绳纹大祭典规模最大,源自1994年青森县政府组织展开的绳纹庆典,后逐渐扩充内容,具体包括现场说明会、讲座、朗诵会、音乐会、手工艺制作以及青森县特产贩卖会等。此外,许多考古遗址还间接开展与遗迹遗物相关的教育活动,如摄影、徒步、自然保护、民俗传承等。

考古遗产终身教育是对以青少年为主的历史考古教育的极大丰富和补充,有助于培养公众热爱考古遗产的意识,提供参与遗产保护利用的途径,提高考古知识和文化素养,丰富社交形式和文化生活,全面提升公众参与考古遗产保护利用的意识、机会和能力。公众既可以是考古遗产学习和体验活动的参与者,也可以是策划者或组织者,在享受遗产成果、放松身心的同时为遗产事业作出奉献并提升个人能力,真正将考古遗产保护利用融入公众的日常生活,实现遗产保护利用的可持续发展。

四、考古遗产媒体宣传

随着传播手段日新月异、传媒业日益发达,媒体宣传对于日本考古遗产保护利用的影响愈加广泛和深远。传播手段主要可分为传统媒体和新媒体两类,前者包括报纸、杂志、广播和电视等,主要为单向传播;后者包括互联网、移动终端等,更具互动性与及时性。两类传播手段出现时间不同,对于日本考古遗产保护利用工作发挥的作用也存在较大差异。

(一)传统媒体助力20世纪后半叶的遗产保护

传统媒体对于考古遗址发掘、研究、保护和利用的报道,有助于宣传遗址文化内涵,促进公众理解考古遗址,主动参与遗址保护运动。报纸和纪录片是最早宣传日本考古遗产内涵、呼吁遗产保护的重要途径。例如平城宫遗址保护中,最先意识到破坏危机,呼吁开展保护的是《朝日新闻》《读卖新闻》等媒体;平城宫历史公园建设中,揭露、协商、解决与当地居民在土地收购、房屋改扩建、违法耕作等方面诸多矛盾的也是《奈良日日新闻》《大和时代》等媒体[19]。又如三内丸山遗址的保护最早源于“绳纹映画制作实行委员会”拍摄遗址发掘纪录片,以及多家媒体持续报道最新考古发掘成果,从而营造遗址保护的舆论氛围,最终建成考古遗址公园;随后《三内丸山绳纹file》《三内丸山通信》等相继创刊,持续发布遗址动态,并免费发放到当地学校、博物馆和图书馆,与公众共享遗址研究最新成果。

(二)传统媒体转型、互联网和手机等新媒体推进21世纪的遗产共享

随着互联网技术和移动互联技术的发展,转型后的传统媒体和新媒体对于大范围内共享文化遗产研究成果,丰富公众日常生活产生了至关重要的作用。尤其是新媒体,可通过多种途径迅速传播最新考古发现与展览信息,让公众更加直观地了解考古遗迹和遗物,从而引发公众主动深入探索的兴趣。作为综合多种媒体形式并及时传播遗址内涵的官方网站、社交媒体平台和App已成为考古信息传播不可或缺的方式。虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、远程存在(Telexistence)等技术的发展和应用不仅推动新媒体传播内容的提升,也优化了遗址公园和博物馆的展示利用。自21世纪初,日本文部省便大力支持文化遗产保护、展示和利用中运用科学技术,例如文物的数字化记录、考古发掘的VR展示、博物馆展览的VR展示[20],以及分享文化遗产的网络资源“文化遗产在线”[21]和“国家指定文化财等数据库”[22]。

媒体宣传虽被质疑专业性较弱、内容呈碎片化,但途径多样、受众面广,注重轰动性、时效性和趣味性,有助于激发一般公众对于考古的兴趣。传统媒体与新媒体的内容和受众各有侧重、互为补充,共同促进了考古遗产的宣传,见证了日本从公众被动参与遗产保护向公众主动共享考古成果的转变。因而,在引导和规范传播内容准确性的基础上,以融合媒体作为传播的重要载体,是未来考古遗产传播的必然趋势。

五、日本考古遗产教育宣传模式对我国的启示

日本通过课堂教育、乡土教育、终身教育和媒体宣传等多层次、立体化的教育宣传形式向公众普及考古遗产,构建了多方参与、共建共享的日本考古遗产教育宣传体系,对保护考古遗产、凝聚地方文化认同、提高国民文化素质具有重要作用。我国正处于文化遗产大国向文化遗产强国迈进的关键时期,日本经验对于我国考古遗产保护和全民教育的长期稳定发展具有重要启示作用。

(一)构建立体化遗产教育体系,促进考古遗产保护

随着20世纪80年代中国义务教育的普及,中小学课本对于北京周口店遗址、浙江余姚河姆渡遗址、西安秦始皇兵马俑的介绍已呈常态化,2019年浙江良渚遗址也因其重要性纳入中小学课本;此外,讲座、展览、体验活动、媒体宣传等公众考古活动日益增多,上述举措均对考古遗产保护发挥重大作用。虽然我国考古遗产教育宣传已取得一定成果,但从日本相关经验来看,培养公众保护意识,使之自觉参与保护活动往往需要长时间的酝酿,甚至几代人的努力,因此考古遗产教育宣传需要持之以恒;教育宣传体系的完善也非一蹴而就,既要稳步推进已经成熟的学校教育、学习类活动、传统媒体宣传等,也要不断开拓视野,关注新技术和新方法的应用以及借鉴适用于我国国情的形式,还要防范类似日本重大考古发现热度消退后的教育空白问题。

(二)加强青少年遗产教育宣传,推动文化认同形成

《中国文物古迹保护准则》强调“文物的社会价值体现在文化知识和精神传承、社会凝聚力的产生等方面”[23],加强青少年遗产教育宣传是传承文化和凝聚认同的关键。中国已普遍注重中小学历史教育、建设爱国主义教育基地,并开始编写考古课外读本,开展考古研学等活动,体现出对于青少年遗产教育宣传的重视。日本相关经验有助于其进一步完善,具体体现为两点:一是丰富符合青少年身心特征的遗产教育宣传方式,完善青少年体验教育、加强针对家庭的终身教育、拓展适用于青少年的媒体宣传途径等;二是汲取乡土教育经验,开展针对家乡历史、考古和文化的教学、参观和探索,帮助青少年了解地方和国家历史文化脉络,树立正确的价值观和人生观。

(三)促进遗产与教育结合,服务全民终身学习体系的构建

在构建服务于全民终身学习的教育体系当中,应当注重发挥考古遗产的教育价值,使之成为提升我国素质教育的重要资源。日本相关经验指出了这一构想的具体实施路径:首先在组织管理上,应加强文物部门与教育部门的有机结合;其次在人员思想上,应充分认识遗产与教育的内在联系;再次,需进一步提高公共教育设施的人均占有率,尤其是基层博物馆、图书馆、文化馆及地方遗址公园等;最后,应关注活动的整体构架和具体细节,如策划方案、人员组织、开展频率、服务对象、资金来源等。正如杭侃先生所言:“我们必须面向未来地重新审视传统文化,使之更好地实现创造性转化和创新性发展,成为公民素质教育的有机组成部分。”[24]

考古遗产教育宣传对于加深公众理解遗产内涵、推动遗产保护、提高公众文化素养、建立文化自信等方面的影响是潜移默化的,需要持之以恒才会显现成果。

[1]国际古迹遗址理事会:《考古遗产保护与管理宪章》,《中国长城博物馆》2013年第2期。

[2]联合国教科文组织:《保护世界文化和自然遗产公约》,《中国长城博物馆》2013年第2期。

[3]万峰:《明治维新以来的日本教育》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》1978年第6期。

[4]〔日〕海后宗臣、仲新编:《日本教科书大系历史》(日本教科書大系歴史),东京讲谈社,1963年。

[5]日本文部科学省编订:《国家进程》(くにのあゆみ),1946年。

[6]日本文部科学省编订:《日本历史》(日本歴史),1946年。

[7]〔日〕永芳弘武、中村纪久二、加藤宗晴:《教科书检定总览》(教科書検定総覧),东京小宫山书店,1968—1971年。

[8]东京书籍编订:《新社会》(新しい社会),1966年。

[9]清水书院编订:《中学社会 日本的历史与世界》(中学社会日本の歴史と世界),1966年。

[10]教育出版编订:《标准中学社会》(標準中学社会),1969年。

[11]日本文部科学省:《教科书无偿给予制度》[EB/OL][2020-01-28][2020-05-01]http ://www.mext.go.jp/a_menu/sho-tou/kyoukasho/gaiyou/990301m.htm.

[12]学实:《日本的乡土教育》,《外国教育研究》1990年第4期。

[13]a.日本奈良市教育委員会:《本年度乡土研究班研究经过》(郷土研究班の本年度の研究経過について),《研究纪要》II,1963年;b.奈良市教育委員会:《乡土研究班理科部研究内容》(郷土研究班理科部研究内容について),《研究纪要》III,1964年;c.奈良市教育委員会:《乡土学习》(郷土学習について),《研究纪要》IV,1965年;d.奈良市教育委員会:《本年度乡土研究班研究经过》(郷土研究班の本年度の研究経過について),《研究纪要》V,1966年;e.奈良市教育委員会:《社会科活化利用乡土资料》(社会科における郷土資料の活用),《研究纪要》Ⅶ,1968年。

[14]奈良市教育委員会:《乡土研究“徒步”指南》(郷土研究“歩こう”手引き),《研究纪要》Ⅷ,1969年。

[15]张继文:《日本的终生教育体系与立法制度》,《继续教育研究》2003年第5期。

[16]日本博物馆都要在都道府县教育委员会办理登录手续,法人必须是地方公共团体、公益法人、宗教法人等;博物馆类似设施需要都道府县教育委员会审查后指定,法人可以为大学、公司、个人等。

[17]日本文部科学省:《社科教育调查》,2018年,[EB/OL][2020-01-28][2020-05-01]https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=dataset&toukei=004-00004&tstat=000001017254&stat_infid=000031924898.

[18]孙洁:《日本文化遗产体系(下)》,《西北民族研究》2013年第4期。

[19]王冬冬:《日本基建与考古矛盾之处理——平城宫迹保护二三事》,《中国文物报》2019年2月1日第3版。

[20]馆暲:《文化资源公开与利用:虚拟现实感》(文化資源の公開と利用:人工現実感)。科学技术学术审议会资源调查分科会《支持文化资源保存、活用及创造的科学技术振兴报告书》(文化資源の保存、活用及び創造を支える科学技術の振興報告書),2004年,[EB/OL][2020-01-28][2020-05-01]https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu3/toushin/attach/1332287.htm.

[21](日本)文化遗产在线官网,[DB/OL][2020-01-28][2020-05-01]http://bunka.nii.ac.jp/.

[22](日本)国家指定文化财等数据库,[EB/OL][2020-01-28][2020-05-01]https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index.

[23]国际古迹遗址理事会中国国家委员会:《中国文物古迹保护准则》,2015年,[EB/OL][2020-01-28][2020-05-01]http://www.icomoschina.org.cn/uploads/download/2015-1118121725_download.pdf.

[24]杭侃:《让考古资源成为素质教育的一部分》,《学习时报》2019年4月5日第6版。