探索巴洛克时期独奏协奏曲的创作与演奏特色

——以巴赫《意大利协奏曲》第一乐章为例

2020-11-05王欣悦上海大学音乐学院

◎ 王欣悦 (上海大学音乐学院)

一、巴洛克时期的协奏曲

协奏曲(concerto)这个词来源于意大利语concertare,它在柯林斯词典中的解释是为主调配和声(harmonize)或者是排演、照搬(rehearse)序曲(sinfonia),也有“连在一起”“联合”的含义。在十六世纪指的是人声与器乐之间或者人声与人声之间通过相互合作进行演唱和演奏,但是在十六世纪音乐大多以声乐为主体,器乐多用来为声乐或舞蹈伴奏。到了十七世纪,协奏曲又出现了“竞争”和“对抗”的意义,指的是在器乐演奏中一件乐器或一组乐曲和乐队之间的对比关系。意大利是协奏曲最重要的发源地,在那里声乐和器乐之间相互竞争演奏的方式很多。巴洛克时期的协奏曲也指在巴洛克中晚期产生的一种只用器乐演奏的协奏曲,可以被分为大协奏曲(Concerto Gross),独奏协奏曲(Ripieno Concerto)两类。大协奏曲是巴洛克时期极为重要的协奏曲曲式,指的是小乐队和大乐队在轮流演奏时形成的互相抗衡和交流对话,展现了巴洛克时期协奏曲的精髓。巴赫的《意大利协奏曲》就属于大协奏曲。与贝多芬之后让人感觉是以钢琴为主导,乐队为伴奏的钢琴协奏曲不同的是,在巴洛克时期的协奏曲中,乐队部分和钢琴几乎处于完全平等的地位。这也是巴洛克时期协奏曲的一大特征之一。

二、风格特征

《意大利协奏曲》创作于1735年,这首作品也被作者在封面上很明确地表明了“为有大型双排键的拨弦钢琴而作”,并把它提名为“有意大利趣味的协奏曲”。因此这首作品与巴洛克时期的意大利音乐有着非常紧密的联系。巴洛克时期意大利音乐最重要的特征是歌剧兴起和小提琴艺术的发展。歌剧突破了当时声乐以宗教音乐为主导的情况;小提琴也因为制琴业的高度发展成为了当时人们在世俗音乐中听到最多的器乐。这两大特征的结合就是让巴洛克时期意大利的音乐逐渐走向主调风格,单声部的特征。这种旋律优美,风格清新的新颖创作也为当时习惯于聆听复调音乐的欧洲乐界注入了新的空气,引发了作曲家和各个阶层听众的兴趣和喜爱。巴洛克时期意大利国内政治稳定,经济较为繁荣,人民生活安定,这样优势的条件使意大利音乐有明快,活泼,灵巧,华丽,富有热情,富有表现力和戏剧性等特征,这种音乐风格也受到上层阶级贵族们的喜爱。巴赫创作这部作品时同时在宫廷和教会中任职,这样的工作环境为从未出过国门的巴赫提供了极其方便的环境,也因巴赫超乎常人的学习欲望,他通过抄谱和改编维瓦尔第和托雷利等正宗意大利大师的作品来学习这种来自异国的音乐风格。因此巴赫创作的《意大利协奏曲》也显现出了不同以往庄严神圣,虔敬肃穆的宗教作品,而展现出了明亮,柔和,精巧的主调风格。

三、曲式分析

巴赫《意大利协奏曲》的曲式结构沿袭了巴洛克作曲家托雷利所确立的协奏曲快—慢—快的三个乐章形式,并且在快板乐章第一乐章中使用十分典型的利都柰罗(Ritornello)曲式,又称回归曲式。这种曲式的特点是整首曲子有一个主题乐段,这个乐段又被称为利都柰罗乐段,主要由乐队来演奏。在作品的开头和结尾会完整重复这个乐段并且在主调上面呈现,在作品中间出现的主题乐段大多都经过减缩过,并且在不同调性中呈现。这些主题乐段都由乐队来演奏,这些段落在作品中重复出现目的在于稳定调性,让独奏的乐段能够完成音乐上的解决以及让独奏乐器在表达音乐,展现技巧后稳定演奏情感的目的。巴赫《意大利协奏曲》第一乐章的曲式结构如果用“R(Ritornello)”来代表主题段落,“S(Solo)”来表示中间的插部,那么这个乐章的曲式结构可以表示为下图:

R1 S1 R2 S2 R3 S3 R4 FM FM CM dm♭BM FM FM主调主调属调关系小调下属调主调主调

通过每个主题段落的调性对比可以发现这些不同的调性体现出了T—D—S—T的十分完整且富有逻辑性的调性布局,安排得十分巧妙。三个插部也呈现出了“主调—关系小调—主调”有对称性的调性布局,展现了巴赫理性严谨的创作特征。

四、演奏特征

(一)关于forte和piano

巴赫在1735年完成《意大利协奏曲》,并把这部作品和《法国组曲》放在一起,作为《键盘习作集第二册》一起出版,并且标明这两部作品是为了“两个键盘的羽管键琴”而创作的。巴赫也在《意大利协奏曲》中十分少见地,十分清晰地标明了forte和piano的记号。然而这些术语并不是标明强或弱等力度标记,而是表明应该在羽管键琴上演奏时使用不同的键盘来演奏。在巴赫创作此作品的年代羽管键琴有两层键盘,上层为弱音键盘,下层为强音键盘,演奏者在演奏时可以同时用上层或下层键盘来演奏,也可以一只手演奏上键盘,一只手演奏下键盘。巴赫使用的Forte指用下层键盘,piano则指用上层键盘,这样在演奏中就可以感受到不同的音量和音色变化。其次,forte和piano也暗示了巴洛克时期大协奏曲的演奏方式,forte代表“大乐队”,piano则代表“小乐队”,这样的标记也是作曲家在创作是暗示演奏者在演奏过程中需要想象大小乐队演奏时的状态由此能够在键盘乐器演奏中也展现出这种对比和差异。从谱面来看,巴赫在每次的主部和插部交替的时候都十分清晰地标明了f和p的指示,这也完全印证了上述的两个观点。运用在现代钢琴演奏中,不仅应该注意到插部和主部之间了音量变化和音色对比,还需注意的是在段落或者乐句之间的力量变化或戏剧化因素不宜太过夸张。根据羽管键琴的乐器特征而言,这是一种拨弦乐器,声音清晰纯澈,带有金属光泽,但是他的音量较弱,对触键的力度变化反应不甚明显,音量对比不是特别突出。在现代钢琴演奏中为了能够演奏出较为贴近巴洛克时期的音乐,演奏这部作品是应该把关于f与p对比的注意力集中在主题和插部乐段的对比上,而不是细究每个乐句之间的戏剧化强弱变化,因为在巴赫创作此作品的时期要用当时的乐器做到非常细致入微的对比变化显然是非常困难的。

(二)装饰音演奏

巴洛克时期作曲家在作品中加入装饰音不仅仅起到装饰的作用,还有其他非常重要的作用。巴洛克时期所使用的键盘乐器,如羽管键琴,从乐器性质上来看其实是一种拨弦乐器,它在演奏中所发出的音色和音量与演奏者的触键时间长度,触键速度的快慢与触键的力度都没有关系,用尽了所有的触键方式也都只能发出一种声音,且声音的延续效果没有现代钢琴那么突出。因此装饰音的加入就可以弥补这些不足,达到使声音延长的效果并且对被装饰的音起到突出强调的作用,使音乐的演奏更加富有表情,更加生动,有变化。《意大利协奏曲》中运用了颤音(Trillo)和双回音(Doppeltcadence)两种装饰音,在演奏这些装饰音,乃至大多数巴洛克时期作品的装饰音是我们都该注意这些演奏法的特殊性与准确性。巴洛克时期的装饰音与浪漫主义时期习惯弹在拍子之前的装饰音不同,巴洛克绝大多数装饰音都应该从本音所在的拍子上开始弹。大部分的颤音(trillo)和回音(cadence)的奏法应该从本音的上方开始演奏,波音(mordant)则从下方开始弹且这些开始音和本音的关系应该是全音而非半音关系。另外,装饰音演奏的触键方式,力度大小音量控制都随着它们出现在不同作品中的句法、和声、旋律、节奏的改变而采用不同的灵活运用。在《意大利协奏曲》中第34小节第一拍的降B音作曲家在这个音上加上了颤音的记号,这个音位于34小节的第一拍最强拍,且在33小节的最后一个音与这个音相同,显然巴赫这样创作的目的是为了强调这个降B,所以在实际演奏中应该用指尖更加果断,直接地演奏出且力度应该逐渐减弱因为34小节第一拍的结束就是右手旋律声部乐句的暂时停止。使用同样处理方法的还有第42小节,第64小节和第156小节。在这首作品中出现的装饰音还有在112-114小节的双回音,这样延续三个小节之长的装饰音目的在于弥补羽管键琴无法做到保持单音长度的遗憾,使音乐避免单调,增加华丽灵动的特征,也让左手的低音声部被更加清晰展现出来。对装饰音的正确理解和演奏也很大程度上决定了是否可以演奏出符合那个时代特征的音乐作品。

(三)运音法的特殊性

《意大利协奏曲》虽然被指明了是为了有两个键盘的羽管键琴而作,但是这首作品被称为“协奏曲”不仅仅是作曲家运用了当时巴洛克协奏曲快—慢—快的三个乐章形式并在快板乐章中使用利都奈罗的曲式结构,更重要的是巴赫在创作这首作品时赋予了它乐队的音乐声音想象和演奏技法要求。虽然作曲家没有在乐谱中直接指明应该用什么样的演奏法来进行演奏,但通过音乐片段中的连音线,演奏记号和旋律的走向中获得很多启示。

谱例 1:意大利协奏曲,第一乐章,第15-20小节

在第一乐章第15-20小节中,每一拍的四个十六分音符的演奏方法都是第一个音乐断奏,后三个音为连奏,这种运音方法在巴洛克时期的键盘作品中十分少见,但可以意识到这种运音法其实是在模仿弦乐器的演奏法,而这段旋律出现在右手声部,因此可以猜测巴赫是在用键盘乐器模仿小提琴的演奏法,即第一个音使用上弓,后面三个音使用下弓,如果请小提琴演奏者来演奏这个片段,我们还可以发现这样的功法会给第一个断奏的音带来轻微的重音。在现代钢琴演奏中,这个截断应该被处理得更加细腻。第一个断奏的音要用指尖清晰但不可以太尖锐地弹出,后面三个音应该保持速度的均匀,音量上可以有略微减弱的处理以此来更形象地展现作曲家在键盘上对小提琴弓法的模仿。

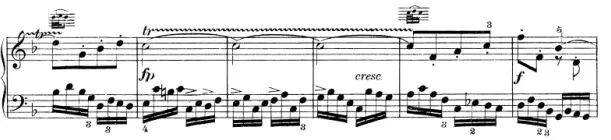

谱例 2:意大利协奏曲,第一乐章,第31-40小节

第35-39小节也是一段对小提琴弓法的模仿,35和37小节使用了先下弓,后上弓的演奏法,36和38小节使用了连续下弓的奏法。把这些技法运用到钢琴演奏中,每一个乐汇的第一个音可以做出略微的突出之后的音逐渐减弱,以此来表现用键盘乐器来演奏弦乐片段时的特殊处理。

谱例 3:意大利协奏曲,第一乐章,第112-120小节

在112-114,116-118及135,137小节中,巴赫在右手声部使用的是持续较长时间的双回音,这在键盘乐器演奏中被认为是装饰音的一种,但作为“协奏曲”的组成部分,演奏者也应该把它想象为对其他乐器的模仿。显然,这些片段是作曲家对小提琴揉弦技法的想象,因此演奏者应该尽量保持每一个音都可以平稳,流畅地演奏出来,把持续三小节的双回音看作一个整体,尽量能够用灵巧,精致的音色来演奏。

结 语

巴赫通过抄写和改编乐谱的方式,向意大利大师如维瓦尔第和托雷利等学习意大利音乐曲式原则和音乐风格,并且结合了巴赫自身十分擅长的复调作曲技法从而巧妙地创作出了融合欧洲其他国家音乐风格的作品。《意大利协奏曲》的成功创作也向世人展现出巴赫作品中极大的包容性和国际性。在学习和演奏这首作品是也要通过了解协奏曲的发展过程,巴洛克时期意大利音乐的风格特征以及作曲家在乐谱中注明,标记的音乐术语,音乐符号和演奏法则才可以更好地用现代器乐演奏来表达那个时代音乐特征。