红茶菌成分及功能研究进展

2020-11-04李晓敏檀馨悦张晓琳

李晓敏,王 晴,檀馨悦,黎 琪,张晓琳

(中粮营养健康研究院有限公司 营养健康与食品安全北京市重点实验室 老年营养食品研究北京市工程实验室,北京 102209)

红茶菌(又称“海宝”和“胃宝”等,现多被称作“康普茶”)起源于我国秦朝时期,是一种口味酸甜的健康发酵饮品。因其含有丰富的营养和生物活性成分,在现代生物技术和营销手段的多重支撑下,已逐渐成为世界上最受欢迎的功能饮料之一[1-2]。红茶菌一般使用红茶、糖、茶水为原料发酵制作[3],但也有使用绿茶、黄茶、白茶和普洱茶作发酵茶底的相关报道[4]。近几年,国内外研究者对于红茶菌中微生物进行分离发现,主要包括酵母菌和醋酸菌[5],且红茶菌的微生物组成和生物活性成分可能受地理位置、环境条件、原产地细菌和真菌种类、茶叶种类及浓度的影响而不同[3]。20世纪80年代,红茶菌在国内曾风靡一时,但当时人们对于红茶菌保健作用认识不足,此后又出现饮用被杂菌污染的红茶菌引发中毒的相关报道,从而使红茶菌没有广泛应用[6]。本文整理了有关红茶菌中成分和功能的研究进展,并对影响红茶菌饮用安全性的潜在风险因素及防控措施进行了探讨,以期为更深入全面开发红茶菌产品,合理利用和发挥其保健功能提供支撑。

1 红茶菌成分

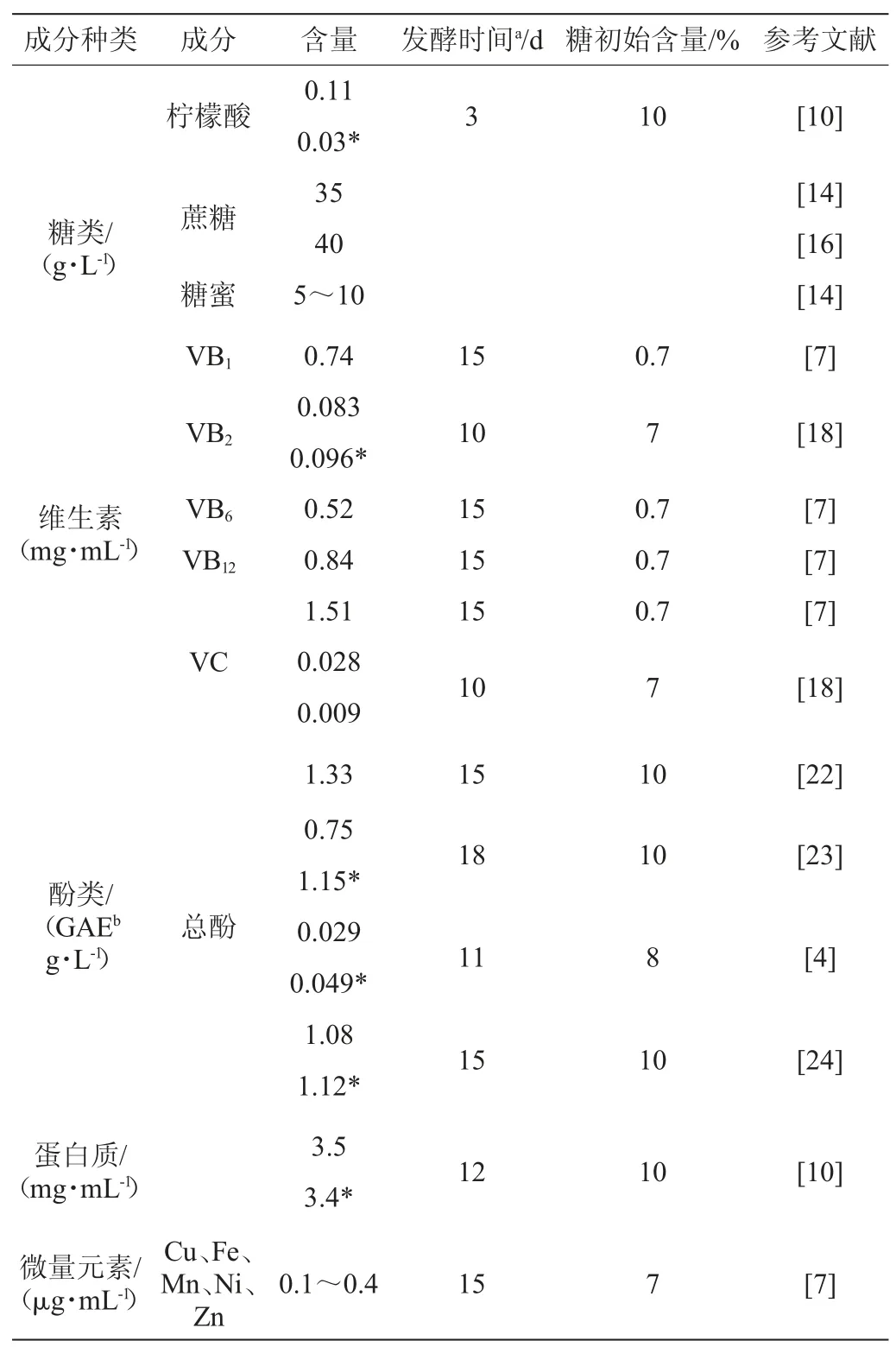

成分的区别源于所采用的菌种、茶和糖的种类及浓度、发酵条件、分析检测方法和侧重点不同,另外代谢产物的种类和浓度也不同。总的来说,这些物质来自茶叶浸出物及微生物发酵产生的代谢产物,包含有机酸、糖类、茶多酚、维生素、氨基酸、脂类、蛋白质、水解酶和乙醇等[7-9](见表1)。

表1 红茶菌中部分成分含量Table 1 Contents of some components of kombucha

续表

1.1 有机酸

红茶菌中有机酸主要包括醋酸、葡萄糖酸和乳酸等[10],还包括一些非挥发性有机酸,如柠檬酸、2-羟丙二酸等[11],其中以醋酸和葡萄糖酸含量较高,其余有机酸含量则普遍较低。有机酸含量一般随发酵时间延长而增加,主要出现在发酵中、后期,赵振军等[11]对红茶菌发酵普洱茶茶汤中成分检测发现,发酵初期主要产生醇类物质,之后则以酸类物质为主。而在CHEN C等[12]的研究中发现,在红茶菌发酵过程中醋酸含量呈先增加后减少的趋势,这可能是由于发酵后期营养物质匮乏,微生物利用醋酸作为碳源的原因。醋酸和葡萄糖酸是红茶菌中主要功能成分,红茶菌可以显著的维持人体血液正常pH值[13],而葡萄糖酸是一种解毒抗癌功能因子;另外,葡萄糖醛酸也是红茶菌中功能成分之一,但含量很少[3]。通过总结发现,以红茶为茶底发酵而成的红茶菌中有机酸含量普遍高于以绿茶为茶底发酵的红茶菌。

1.2 糖类

红茶菌中的糖类主要来源于发酵初始添加的糖,一般为蔗糖,也有采用葡萄糖、果糖和糖蜜的相关报道[14]。研究表明,发酵过程中酵母先利用糖经过一系列代谢生成乙醇,乙醇再被醋酸菌利用生成醋酸,同时,在一定浓度范围内,醋酸的生成又能促进酵母生成乙醇[15],以此达到醋酸菌与酵母菌的协同生长。发酵完成后,红茶菌中剩余糖含量较少,因此,红茶菌为人们公认的少糖健康饮品。

1.3 酚类

茶叶中含有丰富的酚类物质,具有多种生物活性,红茶菌中也检测出多种茶多酚,包括表没食子儿茶素没食子酸酯(epigallocatechin gallate,EGCG)、表没食子儿茶素(epigallocatechin,EGC)和表儿茶素没食子酸酯(epicatechin gallate,ECG)等,这也是红茶菌具有功能的原因之一。蒋立文等[16]研究发现,EGCG和ECG的含量在发酵前后基本不变。JAYABALAN R等[10,17]研究发现,与发酵前相比,红茶菌总酚含量有所增加。此外,在相同条件下,以绿茶为基底发酵的红茶菌的茶多酚含量普遍高于红茶,这可能和绿茶本身的茶多酚含量相对较高有关。

1.4 其他成分

红茶菌中还含有多种矿物质、维生素和蛋白质等物质,但含量很少。矿物质包含锌、铜、铁和锰等,有研究发现,相对于发酵前,发酵后的红茶菌锌、铜和铁等微量元素增加[7]。MALBAŠA R V等[18]的研究结果显示,随着发酵时间延长,红茶菌中抗坏血酸(vitamin C,VC)的含量逐渐增加,推测与红茶菌代谢合成VC有关。蛋白质可能一方面来源于茶叶中一些水溶性蛋白,另一方面来源于微生物菌体。此外,红茶菌中另一种具有重要功能作用的为D-葡萄糖二酸1,4-内酯(D-saccharic acid 1,4-lactone,DSL),该物质虽然含量较低,甚至在有些样品中检测不到,但它对于癌症的抑制有明显效果,因此,对于红茶菌中发挥保健功效的物质不能依据其含量多少而评价。

2 红茶菌功能的研究进展

2.1 抗菌作用

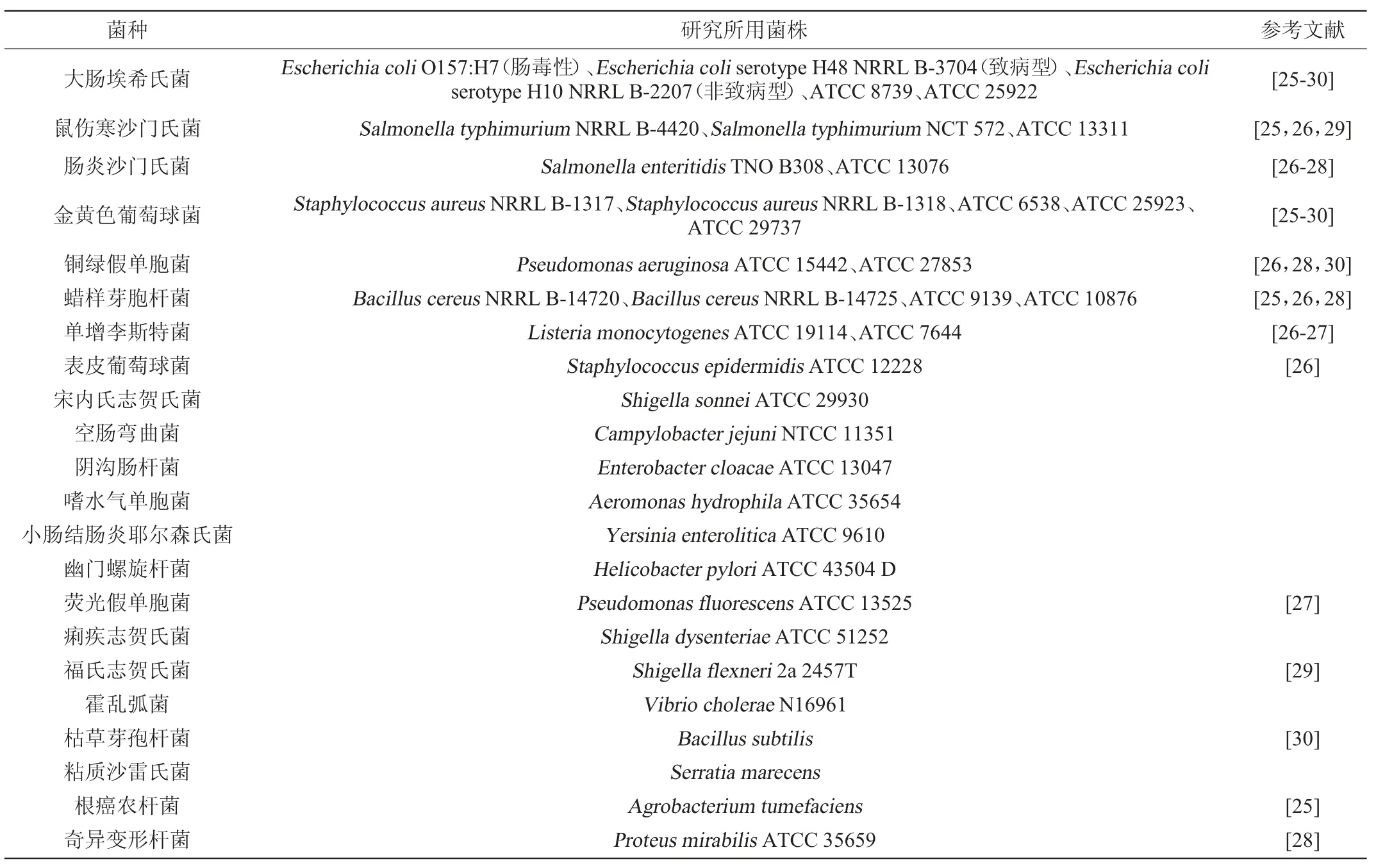

大量研究表明,红茶菌对大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肠炎沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌和铜绿假单胞菌等细菌具有抑制作用[25-30](见表2)。其抗菌成分除了茶多酚外,还有代谢过程产生的酸性物质(主要为醋酸)、抗菌蛋白及耐热性的抑菌物质等[26-27]。GREENWALT C J等[25]认为,当茶叶浓度适宜饮用时,茶叶浸出物对红茶菌抗菌作用贡献不大,主要抗菌物质为发酵过程产生的有机酸(醋酸)。以非解离分子的形式进入细菌细胞的有机酸,在细胞质中发生解离作用,对细胞生长产生抑制效应,呈现出抗菌活性[31]。BHATTACHARYA D等[29]的研究表明,儿茶素和异鼠李素(isorhamnetin)是主要的抗菌物质,且其抗菌活性与多酚的结构及其相互作用有关。

表2 红茶菌可抑制的细菌Table 2 Bacteria inhibited by kombucha

红茶菌对真菌的抗菌作用具有一定的局限性。SREERAMULU G等[26]发现红茶菌对白色念珠菌(Candida albicansATCC 10231)有抑制作用,对拜氏接合酵母(Zygosaccharomyces bailiiTNO Y394)则无抑菌作用。而GREENWALTCJ等[25]却研究发现,无论以红茶还是绿茶为茶底发酵的红茶菌,对白色念珠菌(Candida albicans)NRRL Y-12983均无抑菌活性。此外,也有研究发现红茶菌对黄曲霉(Aspergillus flavus)和黄灰青霉(Penicillium aurantiogriseum)有边际抑菌效果,而对酿酒酵母(Saccharomycescerevisiae)、伪热带念珠菌(Candidapseudotropicalis)、红酵母属(Rhodotorulaspp.)和黑曲霉(Aspergillus niger)无抑菌效果[28]。

2.2 抗氧化作用

大量研究表明,红茶菌有良好的抗氧化活性,且其活性同样与发酵时间、茶叶种类和微生物组成有关,这些因素也决定了代谢产物的类型。JAYABALAN R等[23]研究发现,相对于未发酵前,发酵18 d的红茶菌对1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)和超氧阴离子自由基清除活性增强,抑制亚油酸过氧化能力增强,而总还原能力、羟自由基清除能力和抑制脂质过氧化作用减弱,可能原因是发酵产生的代谢产物对茶中原有的成分进行了结构修饰,使其针对不同自由基清除能力呈现不同变化趋势。王国增等[27]研究发现抗氧化活性与总酚含量呈正相关;而且酚类物质的抗氧化活性已被证实[32]。在FU C等[33]的研究中发现,相同发酵时间里,绿茶发酵液的抗氧化活性优于红茶发酵液,而红茶发酵液的总还原能力优于绿茶发酵液。BHATTACHARYA S等[34]研究发现,红茶菌还可以保护被叔丁基氢过氧化物(tert-butyl hydroperoxide,t-BHP)诱导的肝细胞不被氧化,从而维持细胞正常生理功能。

2.3 抗癌作用

有研究指出,长期每日服用红茶菌可以调节免疫系统,增强机体抗癌能力[15,35]。目前认为,红茶菌中抗癌物质主要为茶多酚和发酵代谢产物,这些物质可以阻止肿瘤细胞增殖[36]。也有研究者提出,DSL是红茶菌中关键的抗癌物质,能高度抑制某些与癌症发生有关的酶的活性,且有效作用质量浓度较低(0.03~0.15mg/mL)[37,13]。CETOJEVIC-SIMINDD等[28,38]研究发现,红茶菌提取物质量浓度在1.95~1000μg/mL范围时,对子宫颈上皮癌(HeLa细胞)、乳腺癌(MCF-7细胞)和结肠腺癌(HT-29、HCT-116细胞)均有生长抑制活性,且采用不同溶剂萃取得到的提取物抗癌活性有所不同。JAYABALAN R等[39]的研究进一步证明,红茶菌的乙酸乙酯萃取物(100 μg/mL)可以显著降低人肺癌(A459)、肾癌(786-O)和骨肉瘤(U2OS)细胞的侵袭性和移动性。通过红外光谱对提取物进行鉴定,发现主要作用物质可能是丙二酸二甲酯和牡荆苷(vitexin)。而SRIHARIA T等[40]的研究发现,红茶菌冻干粉可以下调前列腺癌细胞PC-3血管生成相关因子的表达,从而显著降低癌细胞的存活率。此外,红茶菌中的VB9也被认为在抑制癌症的发展中发挥了积极作用[41]。

2.4 降血脂作用

高胆固醇脂血症是一种代谢系统功能障碍病,它不仅可以引起动脉粥样硬化,还可以导致心绞痛、冠心病、心肌梗塞、中风等疾病[42]。大量试验证实,红茶菌具有降低高胆固醇的作用。DANIELIAN L[43]指出,1927年首次在大鼠、兔子、猫和狗的动物试验中验证了红茶菌降低血液中胆固醇水平的功能。对52例血浆胆固醇水平高的动脉粥样硬化患者进行了临床试验,发现传统发酵7~8 d的红茶菌可以将血清总胆固醇降低到正常值,显著缓解动脉粥样硬化症状[43]。而ADRIANI L[44]的研究表明,在鸭子日常饮食中添加25%的红茶菌,可以显著降低鸭子血液中低密度脂蛋白和总胆固醇的含量,增加高密度脂蛋白的含量。目前认为,红茶菌降胆固醇的作用机制可能是:其组成成分中的某些抗氧化物质抗高胆固醇,并可通过阻止低密度脂蛋白氧化,预防动脉粥样硬化[45];此外,红茶菌比茶含有更多的抗氧化物质,如酚类物质、VE和VC等[23]。已有研究报道,红茶菌还可通过刺激血管细胞壁的再生来减少动脉粥样硬化的发生[15]。ALOULOU A等[46]的研究已证实,红茶菌可以显著延迟大鼠对低密度脂蛋白和甘油三脂的吸收,促进高密度脂蛋白的吸收。

2.5 降血糖作用

糖尿病是一种以高血糖为特征的慢性代谢疾病,DANIELIAN L[43]研究发现,红茶菌可以降低血液中糖浓度。SRIHARI T等[47]利用不同浓度的红茶菌提取物对糖尿病大鼠进行连续45 d的抗高血糖作用实验,发现当日给予量为6 mg/kg时,小鼠体内糖化血红蛋白降低,血浆胰岛素升高。CHANDRAKALA S K等[48]也进一步证明,给四氧嘧啶诱导的糖尿病小鼠连续3 d灌喂1.71 mL/kg红茶菌,可使小鼠的血糖浓度持续保持在较低水平。此外,还有研究发现,红茶菌对糖尿病小鼠的胰腺、肝脏、肾脏和心脏有保护作用,从而减轻了由糖尿病引发的脏器生理变化[49]。而KALLEL L等[24]也认为红茶菌的酚类物质可以有效抑制小肠中α-胰淀粉酶的活性,抑制强度随发酵时间延长而增强,进而通过抑制淀粉的水解,减少了小肠对葡萄糖的吸收。因此,红茶菌可能有望成为未来潜在应用于糖尿病预防和治疗的功能性膳食补充剂。

2.6 对内脏的保护作用

2.6.1 对胃的保护作用

BANERJEE D等[50]通过组织病理学的小鼠模型研究了普通红茶和红茶菌对于消炎药诱发的胃溃疡的作用,发现当小鼠摄入量达到15 mg/kg时,胃溃疡明显好转,且以红茶菌作用优于普通红茶,可达到与奥美拉唑(3 mg/kg)治疗效果相当的水平,可能的原因为红茶菌一方面可以维持胃粘蛋白含量,另一方面可防止胃上皮细胞膜脂质氧化。

2.6.2 对肝脏的保护作用

红茶菌保护肝脏的功能性物质为D-葡萄糖二酸1,4-内酯(D-saccharic acid 1,4-lactone,DSL)和抗氧化物质,DSL有助于清除肝毒素、致癌物和某些肿瘤促进剂[51],抗氧化物质可以保护肝细胞不被氧化[34]。此外,红茶菌还可以抑制肥胖小鼠肝脏的脂质积累,防止其向非酒精性脂肪性肝炎(nonalcoholic steatohepatitis,NASH)发展[1]。

2.6.3 对肾的保护作用

红茶菌中的葡萄糖酸和其他有机酸可以增加体内物质的水溶性,改善类固醇激素和脂溶性维生素的运输和生物利用度,防止重金属、不溶性草酸钙、磷和尿酸的积累,从而减少肾钙化,预防肾结石[15,52]。红茶菌中的维生素(VB12和VB9)也可以预防肾结石[53]。GHARIB O A[54]的研究表明,红茶菌可以减轻由环境污染(如三氯乙烯)对肾脏造成的损害,其关键物质可能为葡萄糖醛酸。

2.6.4 对肺的保护作用

有研究表明,利用酵母发酵的红茶中茶碱的含量显著增加(1.44 mg/200 mL)[55],而茶碱作为一种黄嘌呤支气管扩张剂,当剂量为每天0.18~1.0 g时,可以用于哮喘病人的治疗[56]。由于与该类案例相关的研究相对较少,因此,能否利用红茶菌辅助哮喘的治疗尚有待进一步研究。

2.7 其他作用

除以上作用外,也有研究阐述了红茶菌的他作用。GHARIB O A[57]采用红茶菌连续饲喂电磁辐射过的小鼠,9周后小鼠体内铁含量由65 μg/g增长至99.5 μg/g,表明红茶菌可能对电磁辐射的影响有改善作用,还可能对缺铁性贫血也有效果。YANG Z W等[58]在降血脂的研究中发现,红茶菌对体质量增长可能有抑制作用。此外,红茶菌中的葡萄糖醛酸可转化为硫酸软骨素等物质(与软骨、关节润滑液等有关),对缓解骨关节炎也有作用,已在美国、俄罗斯、瑞典和德国成功地用于临床试验[43]。

3 红茶菌潜在的风险因素

虽然红茶菌被报道有诸多疗效,但也有少数人在饮用某些红茶菌后出现不良反应,甚至表现不明原因的严重疾病症状[59]。有报道的案例包括:一名22岁艾滋病毒(human immunodeficiency virus,HIV)阳性男性在摄入红茶菌15 h后,出现急性肾功能衰竭,并伴乳酸性酸中毒和体温升高症状[60];一对夫妇在半年持续饮用储存于陶瓷壶里的红茶菌后出现铅中毒症状[61];SABOURAUD S等[62]也报道了有人在饮用铅釉陶罐储存的红茶菌后,出现贫血症状。

美国疾控中心(centers for disease control and prevention,CDC)曾对红茶菌进行安全性评估,指出每日饮用不超过118 mL时,不会对人体造成危害,但不建议有健康问题或免疫缺陷的人群饮用红茶菌[59]。NUMMER B A[63]根据美国食品药品监督管理局(food and drug administration,FDA)食品准则,对红茶菌进行了食品安全危害分析,其危害因素包括生物危害和化学危害。其中,生物危害主要指杂菌污染引起的腐败或产生的真菌毒素;化学危害主要指长时间发酵或饮用过量引起的酸中毒。此外,澳新食品安全标准指南也将红茶菌纳入“需特殊关注的食品”附录中,而这类食品被认为可能引起严重的食源性疾病,故需严格管控其生产过程,建立关键控制点(critical control point,CCP),执行良好生产规范(good manufacturing practices,GMP)和标准操作规程(standard operating procedure,SOP),并采用包括选用无污染的发酵剂,保证设备安全卫生、无金属或其他化学物质浸出,执行严格的卫生管理及发酵终点控制等措施[64]。

4 结语与展望

大量研究报道了红茶菌对人体的健康功效,一系列红茶菌类相关产品被研制出,产品品类也不局限在饮料,甚至在酒类、乳类、化妆品类也有应用;随着现代化发酵技术的发展,有些产品已经上市销售,得到了消费者们的认可和喜爱。但是,目前对红茶菌功效成分的生物学特性、作用机制及其在人体的作用机理仍不明确。今后可进一步针对红茶菌的作用机制和量效关系进行研究,明确适宜饮用人群,以减少其对特定人群可能造成的不利影响。

作为发酵饮料,红茶菌在制作过程中必须严格执行无菌操作,并做好发酵终点控制,防止杂菌污染和过度发酵引起的食源性疾病。此外,红茶菌的微生物组成及发酵工艺对代谢产物的影响仍需进一步探究,为精确控制发酵过程,调整可能有益的发酵产物,开发拥有不同功能的红茶菌系列产品提供参考。