葡萄膜黑色素瘤22例临床病理和分子遗传学特征分析

2020-11-03马淑颖张智弘

徐 程,李 霄,马淑颖,张 响,张智弘

葡萄膜黑色素瘤(uveal melanoma, UM)是来源于葡萄膜黑色素细胞的原发性眼内恶性肿瘤,约占所有黑色素瘤的5%,该肿瘤预后不良,一旦发生远处转移,则迅速引起患者死亡[1]。不同于欧美人群,UM在东亚人群中发病率较低,这也导致其在国内的临床病理研究进展缓慢。近年随着分子靶向和免疫治疗的发展,我国已制定了相应的黑色素瘤临床诊疗指南及规范化的病理诊断专家共识,但这些指南和共识主要针对皮肤及黏膜黑色素瘤[2]。目前,国内关于UM的系统性报道较少,本文分析22例UM的临床病理学特征,旨在为其精准治疗提供病理依据。

1 材料与方法

1.1 材料收集2013年1月~2019年6月江苏省人民医院病理学部诊断明确的原发性UM 22例(剔除眶周皮肤黑色素瘤、结膜黑色素瘤),所有病例均具有完整的临床病理资料,包括患者性别、年龄、肿瘤部位、肿瘤最大直径、肿瘤厚度,调取并复习所有HE切片、免疫组化切片。通过电话或门诊病历系统对患者进行随访。

1.2 病理分型目前UM仍沿用1980年改良Callender分型系统[3]:(1)梭形细胞A型,肿瘤细胞呈梭形,细胞核染色质细腻,无显著核仁;(2)梭形细胞B型,肿瘤细胞呈梭形、有黏附感,常似合胞体,细胞核染色质粗糙呈雪茄样,核仁显著;(3)上皮样型,肿瘤细胞呈上皮样,黏附力差,胞质丰富、嗜伊红,核仁大而圆;(4)混合型,大多是梭形细胞B型与上皮样型混合。梭形细胞型及上皮样细胞型的诊断均需该成分肿瘤细胞比例大于90%,否则诊断为混合型。

1.3 常用术语及标准(1)核分裂象:选取热点区或代表性区域,按每平方毫米计数核分裂象个数(本实验显微镜目镜直径22 mm,每高倍视野面积0.237 mm2,1 mm2相当于4.2个高倍视野)[2]。(2)淋巴细胞浸润程度:黑色素瘤的肿瘤浸润淋巴细胞是指在肿瘤细胞之间浸润、破坏肿瘤细胞巢的淋巴细胞,不包括围绕于肿瘤细胞周边的淋巴细胞;并用浸润淋巴细胞的密度和范围来表示程度:无肿瘤浸润淋巴细胞;有但不活跃(局灶区域有肿瘤浸润淋巴细胞);活跃(整个肿瘤弥漫淋巴细胞浸润)[2]。

1.4 方法

1.4.1褪黑色素 切片4 μm厚,放入0.5%高锰酸钾水溶液中1~2 h,蒸馏水洗5~10 s,2%草酸水溶液3~5 min,自来水洗5 min,显微镜下观察黑色素是否褪黑(如果没有褪黑,蒸馏水洗后重复第一步)。

1.4.2免疫组化 切片4 μm厚,免疫组化染色应用EnVision两步法,所用一抗HMB-45、Melan-A、S-100、Ki-67、CKpan等均购自福州迈新公司,具体操作步骤按试剂盒说明书进行。

1.4.3基因检测 按照试剂盒说明书提取基因组DNA(QIAamp DNA FFPE Tissue Kit, QIAGEN公司),显微镜下观察HE切片,选择肿瘤细胞丰富的区域(肿瘤成分>80%)刮入EP管,加裂解液。BRAF V600E突变检测试剂盒购自厦门艾德生物公司,采用荧光PCR法扩增,按说明书步骤检测BRAF V600E体细胞突变。

2 结果

2.1 临床特征22例UM中男性10例,女性12例;年龄25~79岁(中位年龄58.5岁);位于左眼10例,右眼12例;21例位于脉络膜,1例位于睫状体;肿瘤最大径5~20 mm,中位值10.5 mm,肿瘤厚度3~15 mm,中位值8 mm。16例表现为视力下降、视物模糊,4例为眼前黑影,1例为眼前闪光感,1例为眼红、眼部胀痛。患者术前均行影像学评估,MRI主要表现为:平扫T1WI呈类圆形稍高或高信号,T2WI呈低信号,瘤体血供丰富,增强后呈强化不均;部分肿瘤内可合并出血,MRI上信号不均匀(图1)。术后2例患者行铂类化疗,其余病例未辅以其他治疗。

图1 MRI左眼球后壁内侧缘见类圆形异常信号,T1WI(蓝色箭头)呈稍高信号,T2WI(红色箭头)压脂序列呈低信号

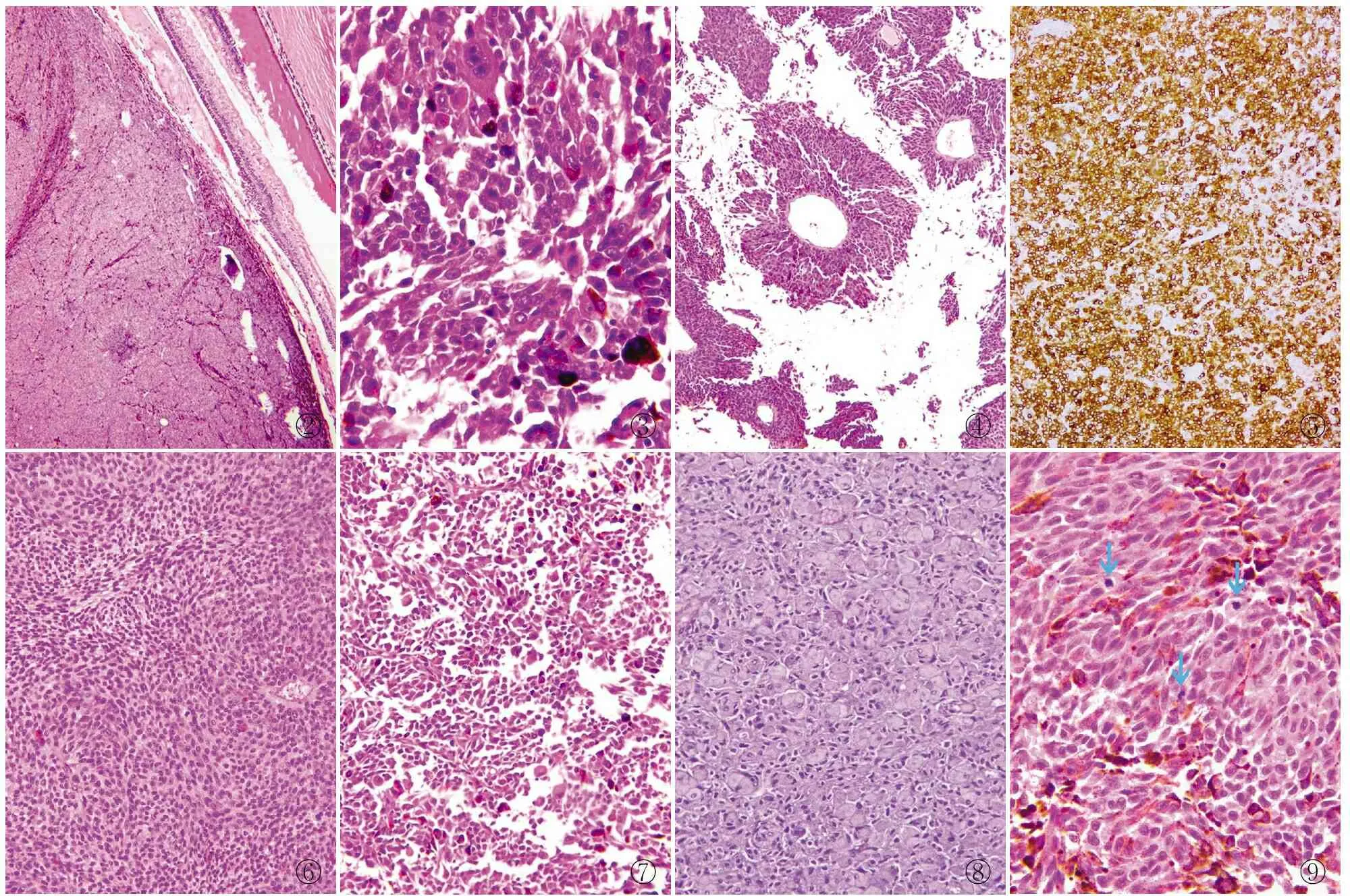

2.2 病理组织学特征及分型肿瘤肉眼呈扁椭圆形或“圆顶状”,境界尚清(图2)。镜下形态丰富,细胞呈梭形或上皮样,多形性、异型性显著,核染色质粗糙,具有大小不等的核仁(图3),排列方式多样,可围绕血管呈假菊形团样(图4),或呈条束状、鱼骨样排列,或呈巢、团状排列,多数病例肿瘤细胞产生丰富的黑色素,有时甚至遮盖整张切片,必须通过褪黑色素方可观察肿瘤细胞形态。免疫表型:肿瘤细胞稳定表达HMB-45、Melan-A(图5)、S-100。22例UM中,梭形细胞A型0例;梭形细胞B型9例:肿瘤细胞呈较一致的梭形,细胞间黏附力强,核染色质粗糙,呈雪茄样,有核仁(图6);上皮样型5例:肿瘤细胞大而不规则,呈显著上皮样,异型性更加显著,细胞间黏附力差,胞质丰富、嗜伊红,红核仁大而显著(图7);混合型8例:梭形细胞型和上皮样型两种形态均>10%,其中有3例出现了“气球样细胞”(图8),即胞质呈泡沫样,富含脂质。

②③④⑤⑥⑦⑧⑨

2.3 核分裂象及淋巴细胞浸润程度计数每平方毫米(本显微镜下约4.2个高倍视野)的核分裂象(图9),核分裂象总体个数为1~5个/mm2,中位值2个/mm2。肿瘤浸润淋巴细胞整体不活跃,仅2例有少许肿瘤浸润淋巴细胞,其余病例均无肿瘤浸润淋巴细胞或其他免疫细胞。

2.4 BRAF基因检测22例UM均行BRAF V600E突变检测,结果均为野生型(图10)。

图10 荧光PCR检测BRAF V600E均为野生型

2.5 随访22例中2例失访,20例获得随访资料,随访时间8~73个月(平均33.5个月),1例术后26个月死亡,1例术后12个月发生肝脏转移(该例转移后随访4个月患者尚存活),其余18例均无瘤生存。

3 讨论

葡萄膜也称眼色素膜,是眼球壁的第二层,分为前部的虹膜、中部的睫状体和后部的脉络膜。UM是成人最常见的原发性眼内恶性肿瘤,具有明显的地区、种族差异,好发于高加索人群,亚非地区发病率较低,每年新发病例仅2~3/1 000万;好发于中老年人,中国人群发病中位年龄45岁;无明显性别差异[1]。肿瘤好发于单侧眼球,双侧受累罕见,大多位于脉络膜(90%),少数位于睫状体(6%)和虹膜(4%)[1],本组仅1例位于睫状体,其余均位于脉络膜,与文献报道相似。肿瘤早期临床无明显症状,部分可出现闪光感、飞蚊症,或视力障碍,晚期肿瘤较大压迫可引起眼球疼痛、充血、青光眼等[4],本组病例临床表现以视力下降、视物模糊为主,少数表现为黑影、闪光感或眼部胀痛。

黑色素肿瘤组织形态学谱系十分宽泛,肿瘤排列方式多样,可围绕血管呈假菊形团样,可似肉瘤;呈条束状、鱼骨样排列,也可似癌;呈巢团状排列,肿瘤间质血窦较丰富;细胞多形性、异型性显著,形态可呈长梭形、短梭形、上皮样,唯一具有诊断价值并恒定出现的细胞学特征是清晰的红核仁[5];免疫组化标记HMB-45、Melan-A、S-100对UM的诊断有重要价值,也大大减低了其诊断难度,但认识和区分UM病理亚型对其预后具有重要价值。不同研究中各型黑色素瘤所占比例差异较大,这可能是由于地区和样本量差异造成的[6-7]。上皮样亚型侵袭性强、转移风险高,患者5年生存率远低于梭形细胞亚型[1],但上皮样细胞在肿瘤中所占的比例与患者预后的关系并不明确,有研究认为,无论比例,只要出现上皮样细胞即提示肿瘤恶性程度更高,从而建议将其病理细胞学分型简化,只需报告肿瘤中是否存在上皮样细胞即可[8],本实验也支持此观点,本组中1例患者术后26个月死亡,1例患者术后12个月发生肝脏转移,这2例中均存在上皮样细胞。改良Callender分型系统将梭形细胞型分为A型和B型,本组中均为B型,而国内其他对UM进行Callender分型的研究中,未将梭形细胞型黑色素瘤详细分为梭形细胞A型及梭形细胞B型。事实上,梭形细胞A型的诊断需十分谨慎,A型细胞十分温和,核染色质细腻,无显著核仁,形态上类似神经纤维瘤或平滑肌瘤,更有人提出既往诊断的梭形细胞A型黑色素瘤实际上是梭形细胞色素痣[9],但梭形细胞色素痣诊断标准更严格,细胞缺乏多形性和异型性,梭形细胞A型黑色素瘤的细胞有多少不等的多形性和异型性。本组中还发现有3例出现“气球样细胞”,文献报道多出现于脉络膜黑色素瘤,意义尚不明确,有研究认为这是由于色素的退变造成的,一般出现于肿瘤放、化疗后[10],本组有3例均位于脉络膜,但术前均未行其他治疗,出现此类细胞原因不明。

与皮肤黏膜黑色素瘤一样,UM中出现高核分裂象也提示肿瘤的不良转归,《英国葡萄膜黑色素瘤国家指南》中推荐的核分裂象计数方法是计数40个高倍视野下的核分裂象[11],但不同显微镜的高倍视野直径有差异,故本实验采用《中国黑色素瘤规范化病理诊断专家共识(2017版)》的标准,计数1 mm2的核分裂象[2],与全身其他部位黑色素瘤标准统一。与皮肤黑色素瘤相比,UM的产色素能力更加显著,有时黑色素覆盖整张切片,实际工作中往往由于色素遮盖或褪黑色素不成功导致核分裂象难以观察,故一张高质量的褪黑色素片在UM的诊断中十分关键。

依据临床特征、HE形态、免疫组化标记,UM的诊断一般较明确,需与其鉴别的肿瘤如下。(1)其他部位的黑色素瘤转移至眼部,或眼部皮肤、结膜黑色素瘤累及葡萄膜:这往往提示肿瘤进入晚期,预后较差,其与葡萄膜原发黑色素瘤的起源不同、肿瘤分期也不同。(2)葡萄膜良性色素痣:其发病率较UM更低,诊断标准也更严格,肿瘤直径多<5 mm、厚度<2 mm[12],细胞形态温和、缺乏多形性和异型性,核分裂象罕见[13],形态上与梭形细胞A型UM难以鉴别。(3)葡萄膜神经鞘瘤:形态与软组织神经鞘瘤相似,梭形细胞交替排列为束状区(Antoni A区)和网状区(Antoni B区),常见栅栏状结构及Verocay小体,免疫组化表达神经起源的标记S-100和SOX10,尤其要注意其与梭形细胞型UM的鉴别。

UM的预后与病理亚型相关,梭形细胞亚型的5年生存率约88%,上皮样亚型和混合型5年生存率约60%,肿瘤一旦发生远处转移则患者多在1年内死亡,最常见的远处转移部位是肝脏(约90%)[14],郭琳洁等[6]报道患者生存时间与肿瘤最大径、最大高度及肿瘤的浸润深度呈负相关。本组1例患者术后26个月死亡,1例患者术后12个月发生肝脏转移,与文献报道相似。由于病例数和随访时间的限制,本实验未对其进行生存分析,故未来还需针对中国人群进行多中心大样本的临床病理及预后分析。提示UM预后不良的临床参数:肿瘤体积较大(肿瘤最大径与肿瘤厚度)、累及睫状体、有眼外累及等;病理参数:出现上皮样细胞、较高的核分裂象等,故一份规范化的UM病理报告需包含上述指标[11]。

BRAF是黑色素瘤最常见的基因变异,也是与治疗最相关的靶点,其中约90%为V600E突变(谷氨酸取代缬氨酸),我国黑色素瘤的BRAF突变率约25.5%[2]。不同于皮肤和黏膜,BRAF V600E基因突变在欧美UM人群中的检测率极低,但中国人群的突变情况尚无大样本的检测数据,本组检测22例BRAF V600E体细胞突变均为野生型,与欧美人群的检测结果一致[15],提示近年来获批的BRAF突变靶向治疗药物对UM治疗效果有限,同时提示UM有其独特的分子遗传学特点。编码G蛋白Gα亚基的GNAQ、GNA11是近几年发现的UM中最常见的驱动基因,在欧美人群中的突变率可高达80%,且GNA11在转移灶中的突变率比GNAQ更高;该突变还存在于葡萄膜的色素痣、蓝痣、中枢神经系统黑色素细胞瘤中,但该驱动基因在亚洲人群中的突变率较低,且目前尚无针对该基因的靶向治疗药物[15-16]。定位于染色体3p21.1的BAP-1,既往发现其与肺癌、乳腺癌、间皮瘤等多种恶性肿瘤相关,最近也被发现在84%的转移性UM中失表达,BAP-1与内皮屏障功能相关,其失表达可使肿瘤细胞由眼部播散至体循环,最易播散于肝脏,故BAP-1蛋白与UM的远处转移相关,也提示不良预后[17]。此外,部分UM中还检测出一些异常染色体核型:如3号染色体单倍体型、8号染色体多倍体型[15-16]。免疫逃避相关机制在UM中的研究尚处于起步阶段,有研究对UM采用抗PD-L1免疫治疗,仅3.6%的病例能从中获益[16],效果远不如皮肤黑色素瘤敏感,这可能与其所处的肿瘤微环境相关,本组UM的肿瘤浸润淋巴细胞极不活跃,也印证了这一点。

目前国内对于UM尚无规范化的诊疗指南,诊断上依赖影像学早期发现和精准的病理学评估,手术摘除眼球仍是一线治疗方案,部分术后辅以放疗、光疗或广谱化疗,但疗效并不确切[11]。

综上所述,UM有其独特的临床、病理、分子遗传学特征,不应简单将其归为全身黑色素瘤的一部分,皮肤、黏膜黑色素瘤的诊疗指南也不完全适用于UM;一份规范化的UM病理诊断报告需要包括肿瘤大小、病理亚型、核分裂象、肿瘤浸润淋巴细胞、免疫组化结果等一系列参数;治疗上除手术摘除眼球外,针对GNAQ、GNA11的分子靶向治疗将成为晚期转移性UM的研究热点。