隧道洞口浅埋偏压段两种围岩注浆措施的抗震效果分析

2020-11-03崔光耀宋博涵王道远

崔光耀,宋博涵,肖 剑,王道远

(1.北方工业大学土木工程学院,北京 100144;2.中冶交通建设集团有限公司,北京 100011;3.西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,四川 成都 610031;4.河北交通职业技术学院土木工程系,河北 石家庄 050091)

0 引言

随着我国西南地区经济建设的发展,交通基础设施建设也进行的如火如荼。但受西南地区地形、地质条件的约束,时常会出现隧道洞口段埋深较浅且为偏压的情况。由于我国西南地区多处于高烈度地震区,且隧道洞口段抗震能力较差[1-3],有必要对具有浅埋偏压特点的隧道洞口段采取有效的抗震措施。

目前,对于隧道洞口段的抗震技术,国内外有关专家学者进行了部分研究,崔光耀等[4-5]通过对汶川地震的灾后特点分析,认为隧道洞口段的震害主要是由软硬围岩交界面产生的强制位移以及地震惯性力造成的,并指出采用注浆加固的措施进行防治;吴旭阳等[6]通过对宋家庄隧道洞口段的研究,同样提出采用注浆加固的措施能够减弱隧道洞口段的地震动力响应,起到抗、减震的效果。对于具有浅埋偏压特点的隧道,国内部分专家学者也对其进行的研究,吴志刚等[7]对浅埋偏压隧道的力学特性进行了研究,认为浅埋偏压隧道的围岩垂直压力是由洞顶以上土体的重量减去土体两侧的摩擦力得出的;张治国等[8]围绕浅埋偏压隧道的围岩压力进行分析,证明黏聚力对偏压隧道围岩解析有较大影响;张福聚等[9]通过对浅埋偏压隧道地震力响应数值分析及研究,指出随着偏压坡度的增加,隧道衬砌对地震作用力的响应变大,安全系数降低;张斌伟等[10]通过对偏压山岭隧道开展的研究,指出隧道衬砌的抗震性能并不随衬砌厚度的增加而提高,衬砌厚度存在一个合理的限度,超过这个限度,增大衬砌厚度就不能提高抗震效果。综上所述,关于隧道洞口段抗震技术以及浅埋偏压隧道抗震相关理论已有较深入地研究,但对于震区隧道洞口浅埋偏压段的抗震措施研究相对偏少。本文依托某铁路隧道洞口段,对震区隧道洞口浅埋偏压段围岩采取接触注浆及间隔注浆两种抗震措施的抗震效果进行研究。研究成果可为类似工程的抗震设防设计提供参考。

1 某铁路隧道洞口段概况

1.1 地质条件

1.2 衬砌结构设计

该铁路隧道采用复合式衬砌,曲墙带仰拱结构型式。初支采用C20素混凝土,厚度为25 cm;二次衬砌采用钢筋混凝土结构,厚度为45 cm。

2 研究情况

2.1 计算模型

依托该铁路隧道洞口段为研究背景,建立计算模型,隧道洞口段长度20 m,洞宽13.5 m,隧道洞口至右侧边界30 m,至左侧边界40 m,埋深至上斜边界垂直距离12.8 m,隧道洞口段偏压倾角45°,隧道底部基岩厚15 m。计算模型的边界条件为:四周以及下边界全约束,上边界无约束。计算模型如图1所示。

图1 计算模型Fig.1 Computational model

2.2 计算参数

根据实际地勘资料,模型的计算参数见表1所示。

表1 计算模型参数Table 1 Calculate model parameters

2.3 计算工况

三种计算工况如图2所示。工况1为无注浆措施;工况2为接触注浆;工况3为间隔注浆。计算工况注浆参数,见表2所示。

图2 计算工况图Fig.2 Calculation condition

表2 计算工况表Table 2 Calculation condition

2.4 动力参数

采用自由场边界条件对模型进行模拟计算分析,局部阻尼作为计算参数,局部阻尼系数为0.157 1。采用常规动力加载方式,将地震波(汶川地震卧龙测站所测的加速度波,按7度地震烈度标准化,持续时间为15 s)[11]按X、Y、Z三个方向,同时从计算模型的底部向上部结构传递。利用滤波软件进行滤波和基线校正,经过处理的地震波加速度时程曲线如图3所示(以Z向为例)。

图3 Z方向加速度时程曲线Fig.3 Acceleration time history curve in Z direction

2.5 测点布置

各工况的监测点的位置位于隧道洞口段中部,提取二衬结构的拱顶、左拱肩、左边墙、左拱脚、右拱肩、右边墙、右拱脚、仰拱等8个测点,对其8个测点进行检测,测点布置如图4所示。

图4 测点布置Fig.4 Layout of measuring points

3 抗震效果分析

3.1 结构位移分析

分别提取隧道洞口段结构各工况的位移云图,如图5~图7所示。提取二衬结构的位移最大值,见表3所示。

图5 二衬结构横向位移云图Fig.5 Cloud chart of lateral displacement of secondary lining structure

表3 横向、纵向及竖向最大位移值Table 3 Maximum horizontal,vertical and vertical displacement

根据表3数据,计算各工况的抗震效果(以工况1为对比),计算结果见表4。

表4 横向、纵向及竖向位移抗震效果Table 4 Anti-seismic effect of horizontal,vertical and vertical displacement

由图5~图7及表3~表4可知,围岩采用接触注浆抗震措施后,二衬结构三个方向的最大位移值均有下降,横向位移下降2.34 mm,抗震效果提高了86.7%;纵向位移下降0.08 mm,抗震效果提高了38.1%;竖向位移下降0.11 mm,抗震效果提高了4.01%。采用间隔注浆抗震措施后,横向位移下降1.33 mm,抗震效果提高了49.3%;纵向位移下降 0.05 mm,抗震效果提高了23.8%;竖向位移有小幅增加,但数值上相差甚小,考虑在其误差范围内,抗震效果降低了2.55%。综上所述,采用接触注浆以及间隔注浆的抗震措施后,各向位移得到控制,对比位移控制的抗震效果,围岩采用接触注浆抗震措施的抗震效果优于间隔注浆抗震措施。

3.2 内力分析

提取各监测点结构内外侧单元应变纪录(hist)时程曲线(图8,以工况1拱顶处测点为例),根据材料力学由公式(1)、(2)计算各测点的轴力及弯矩时程曲线。根据规范[12],由公式(3)、(4)计算各监测点的安全系数时程曲线。工况1拱顶测点处内力时程曲线如图9所示。

图8 拱顶测点X向内外侧应变记录时程曲线Fig.8 Time history curve of X-direction internal and external strain recording at measuring point of arch crown

图9 拱顶处内力时程曲线Fig.9 Time history curve of internal force at vault

二衬结构的轴力、弯矩值:

(1)

(2)

式中:N——轴力;

M——弯矩;

b——截面宽度,取1 m;

h——截面厚度,取45 cm;

ε内、ε外——结构内外侧应变;

E—弹性模量。

二衬结构安全系数:

KN≤φαRabh

(3)

(4)

式中:K—安全系数;

N——轴力;

φ——构件纵向弯曲系数;

α——轴向力偏心影响系数;

Ra——混凝土抗压极限强度;

b——截面宽度,取1 m;

h——截面厚度,取45 cm;

Rl——混凝土抗拉极限强度。

3.2.1轴力、弯矩分析

根据各工况各监测点的轴力及弯矩时程曲线,提取各测点轴力及弯矩绝对值的最大值(图10)。并计算围岩注浆工况各监测点的抗震效果(以工况1为对比),见表5~表6。

图10 各工况下各监测点内力对比Fig.10 Comparison of internal forces of monitoring points under different working conditions

表5 二衬各监测点结构轴力及抗震效果Table 5 Axial force and aseismic effect of each monitoring point of the second lining

表6 二衬各监测点结构弯矩及抗震效果Table 6 Bending moment and aseismic effect of each monitoring point of the second lining

由图10及表5~表6可知,围岩采用接触注浆及间隔注浆的抗震措施后,二衬结构的最大轴力和弯矩均小于无措施下的轴力和弯矩,其抗震效果可观,均达到了较好的抗震效果。从总体来看围岩采用接触注浆措施后,结构的轴力和弯矩普遍小于采用间隔注浆措施后的轴力和弯矩。对比两工况的抗震效果,从二衬结构的轴力来看,采用接触注浆措施后的平均抗震效果提高了45.12%,采用间隔注浆措施后的平均抗震效果提高了39.42%;从二衬结构的弯矩来看,采用接触注浆措施后的平均抗震效果提高了64.20%,采用间隔注浆措施后的平均抗震效果提高了44.90%。综上所述,围岩采用接触注浆以及间隔注浆措施后,二衬结构的轴力和弯矩均减小,且采用接触注浆抗震措施的抗震效果优于间隔注浆抗震措施。

3.2.2安全系数分析

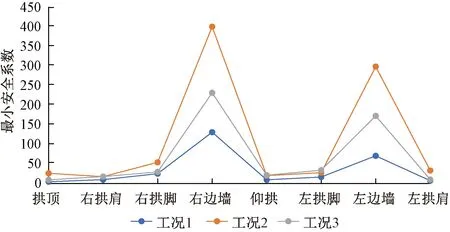

根据各工况各监测点安全系数时程曲线,提取各测点安全系数最小值(图11)。并计算围岩注浆工况各监测点的抗震效果(以工况1为对比)(表7)。

由图11及表7可知,围岩采用接触注浆以及间隔注浆的抗震措施后,安全系数均有明显的提高,两者达到了抗震的效果。从整体来看,围岩采用接触注浆措施后的二衬结构安全系数普遍大于采用间隔注浆措施后的安全系数。对比两工况的抗震效果,采用接触注浆措施后的平均抗震效果提高了61.36%;采用间隔注浆措施后的平均抗震效果提高了43.11%。综上可知,围岩采用接触注浆抗震措施的抗震效果优于间隔注浆抗震措施。

图11 各监测点最小安全系数Fig.11 Minimum safety factor of each monitoring point

表7 二衬各监测点安全系数及抗震效果Table 7 Safety factor and aseismic effect of each monitoring point of secondary lining

4 结论

(1)由震时结构位移变化可知,围岩采用接触注浆及间隔注浆抗震措施后,可有效减小二衬结构的横向、纵向及竖向位移。根据横向位移变化分析,其抗震效果分别提高了86.7%、49.3%,根据纵向位移变化分析,其抗震效果分别提高了38.1%、23.8%,根据竖向位移变化分析,围岩采用接触注浆后其抗震效果提高了4.01%、围岩采用间隔注浆后其抗震效果降低了2.55%。

(2)由震时内力变化可知,围岩采用接触注浆以及间隔注浆等抗震措施后可减小二衬结构的轴力和弯矩。其中采用接触注浆措施后,平均抗震效果分别提高了45.12%、64.20%;采用间隔注浆措施后。平均抗震效果分别提高了39.42%、44.90%。

(3)由结构安全系数分析可知,围岩采用接触注浆及间隔注浆抗震措施后,可有效提高结构的安全系数。采用接触注浆抗震措施后,平均抗震效果提高了61.36%,采用间隔注浆抗震措施后,平均抗震效果提高了43.11%。

(4)综上可知,对于具有偏压浅埋特点的隧道洞口,采取围岩注浆抗震措施后,抗震性能均有所提高。根据结构位移、结构内力及安全系数等指标的综合分析,围岩采用接触注浆抗震措施的抗震效果优于间隔注浆抗震措施。