教师应掌握教材例题的加工方法

2020-11-02王凌

王凌

摘要:在教学过程中,真正做到以学生为主体并不是一件容易的事。以对一个“有余数的除法”的教学案例的分析与改进为例,说明如何从学生“学”的视角加工教材例题:可从学生已有的经验中选择有趣的内容,解决学生的困惑;对于综合性的“问题串”,不宜整体呈现,而应分层揭示;对于例题的分析和解决,要在明确教材要求的基础上,充分利用有关材料组织学习活动。

关键词:教材例题 学生主体 教学诊断 有余数的除法

当下,教师们几乎都认同学生是学习的主体。但是很多教师在教学时,还是会机械地遵循教材的编排,会从知识目标达成的维度思考教学设计,会从是否方便自己“教”的角度开展教学活动,从而致使学生成为“被动的接受学习者”。他们这样做,不是因为没有以学生为主体的教学信念,而是因为缺乏相关的专业技能——非不愿也,实不能也。

相关研究表明,教师牢固树立教学信念固然重要,但是,教学信念的建立与教研文化、反思回顾、教学方法和教学技术等也密切相关。因此,教师切实发展教学的专业技能对提升教学品质是至关重要的。在教学过程中,真正做到以学生为主体并不是一件容易的事。下面,通过对一个典型教学案例的分析与改进,说明教师应该如何从学生“学”的视角加工教材例题。

一、案例描述

L老师是刚工作三年的新教师,积极向上,态度认真,但教学时,对于教材中的例题,基本上采用原样照搬的方式,只是将例题中的问题调整成教师提问的形式;对于学生小组讨论的反馈,往往采用一问一答的方式快速推进,导致学生参与的程度不高。她自己也直言:“知道要以学生为主体,但是不知道怎样才能实现以学生为主体。”下面是她执教苏教版小学数学二年级下册“有余数的除法”例1的片段——

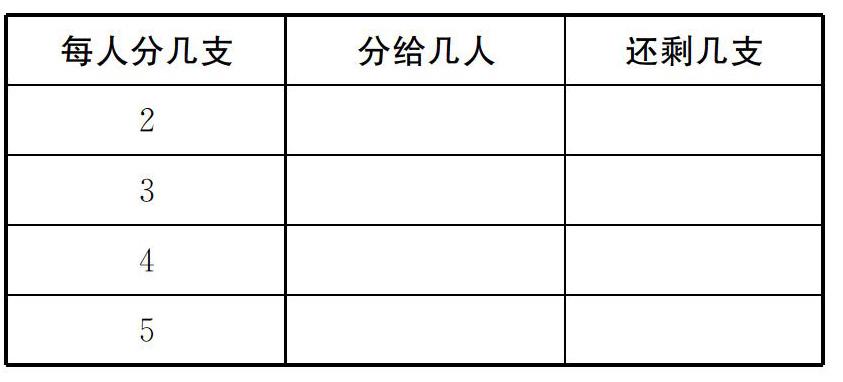

师10支铅笔,每人分2支,可以分给几个人?(学生回答后,教师在课件中呈现表1,并填写第一行的空格。)

师每人分3支,可以分给几个人呢?每人分4支、5支呢?你能用手中的小棒分一分,并在表格里填写每次可以“分给几人”和“还剩几支”吗?

(学生活动。这一过程中,有的学生根据三种情况很快依次摆放,并快速填表,然后当“小老师”指导其他学生;有的学生拿着一捆小棒,不知道该做什么,看到其他学生在分小棒,也将小棒拆开在桌上摆放,但是摆放之后没有填表;有的学生在面对“每人分3支”这种情况时,对于剩下1根感到费解,便将剩下的1根拿在手里,嘴里小声念叨着。然后,教师组织学生反馈。在师生的一问一答中,教

师在课件中完成表1后三行空格的填写。)

师同学们,看看每次平均分的结果,你能把它们分成两类吗?在小组中说一说。(学生将四次分的结果分成“有剩余”和“没有剩余”两类。)

师平均分可以用除法表示,每人分2支,除法算式怎样写?每人分5支,算式又怎样写呢?(学生回答后,教师板书算式。)

师平均分有剩余时,也可以写成除法算式。[板

书:10÷3=3(人)……1(支)]除数3是什么意思?商3表示什么?算式中的1又表示什么?谁来说一说。

生除数3表示每人分3支,商3表示可以分给3个小朋友,1表示剩余的1支。

师这道算式和前面学过的不同,在商的后面还要写出余下的数。这里的1表示余下的1支,叫作余数。写算式时,在商后面用“……”表示有余数,余数是几就写几。像这样的除法叫作有余数的除法。(稍停)表格中每人分4支的情况,你能像这样写出除法算式嗎?自己写一写。

(学生完成后,教师组织反馈、改正。)

师算式中的除数4表示什么?商2表示什么?余数2又表示什么呢?

二、案例分析

“有余数的除法”是“表内除法”的延续,又是“笔算除法”等后续知识的基础。对于有余数的除法,学生既要能根据平均分的过程写出相应的算式,也要能对算式做出合理的解释,同时要能结合具体的操作行为对解释的过程给予具象的表征,最终要能利用有余数的除法解决生活中简单的实际问题。这些都是教材例1教学中需要关注的问题——教材例2则进一步帮助学生理解余数要比除数小的道理。

教材例1安排了适合学生操作感知的素材,而素材的丰富性能让学生感受到平均分时,既有正好分完的情况,也有分不完有剩余的情况。教学前,一部分学生已经对有余数的除法有一定的了解,但是还没有真正理解余数产生的原因和余数表示的意义;更多的学生对不能整除的情况也可以用除法表示是不太了解甚至不能接受的,因为其已有的学习经验都是恰好整除的情况。在笔者所做的学情调查中,对于问题“将10支铅笔平均分给几个小朋友,你打算每人分几支”,学生的回答集中在2支、5支上,少数学生回答1支;对于追问“如果每人分3支,你会分吗”,有学生明确表示“分不起来”,不少学生表示“可以分成3份”,但对剩余的1支表现出极大的困惑,也有学生表示“可以将剩下的1支切开来继续分”。因此,怎样让学生理解分不完有剩余的情况也可以用除法表示,是教师教学首先要关注的问题。

分析上述教学片段,可以发现,L老师没有开展学情调查,缺少对学生学习起点的把握,因而,没有从学生“学”的视角加工教材例题。首先,对于例题的呈现,没有考虑到学生的年龄特点和已有的知识经验,一股脑儿地给出例题的四个小问,包括学生的已有知识经验和与之冲突的新的知识经验。其次,在学生自主操作的过程中,缺少对不同情况的了解,也没有组织对不同情况的讨论;在反馈填表时,只是请了学习能力强的学生“代表”大家回答问题,使得教学过程流于形式。最后,在将平均分的过程改写成除法算式时,没有引导学生结合分小棒的过程解释算式的由来以及说明算式中各部分的意义。

这样的教学过程在新教师的教学中是屡见不鲜的。对于“一节课要教什么”,需要站在促进学生发展的角度思考,而不能简单地站在知识内容的角度思考。在教学研究与准备的过程中,常思常想“怎样才能使教学过程与教学预期一致?”“怎样判断学生达成了对知识的理解?”“在促进理解时可用的教学辅助手段是什么?”等问题,自然能够有效促进教学信念的变化。同时,教师也要掌握相应的教学方法、技术,从而有效地促进教学能力的提升。