相对贫困标准划定的国际经验与启示

2020-11-02周力

周力

【摘要】本文重点论述了欧盟和美国相对贫困线的设定及配套政策。借鉴国际经验,本研究基于CFPS数据试算了中国相对贫困线。推荐方案为:根据家庭规模加权,家庭中第一个成年人赋予权重为1.0,之后的每一个14岁及以上的家庭成员赋予0.5的权重、每一个14岁以下的家庭成员赋予0.3的权重。基于此计算的(成人等效)人均家庭可支配收入低于(成人等效)全国居民可支配收入中位数的50%,可视为相对贫困。试算结果表明,2018年相对贫困发生率为22.2%,农村地区为32.4%。由于地区经济发展水平和财政实力的差异,有条件的地区可以适度提高标准。

【关键词】相对贫困 欧盟标准 美国标准 相对贫困线

【中图分类号】C913 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.30.019

引言

2020年是中国全面建成小康社会目标实现之年,是脱贫攻坚收官之年。当前,中国农村贫困的性质发生了根本性变化,解决相对贫困问题,已经成为中国反贫困政策设计中的新议题。世界银行统计数据显示:2015年中国的基尼系数为38.6,高于世界平均水平。解决相对贫困、避免贫富差距进一步扩大,已然成为我国扶贫事业的新挑战。

识别贫困是解决相对贫困长效机制所需考虑的首要问题。绝对贫困和相对贫困是衡量收入贫困的两个基本概念。前者是指生存概念,即个人收入不能满足其基本生存需要(例如:得不到足够营养);后者是指社会包容概念,即个人收入不能保障其从事正常的社会生活(Townsend,1979;Sen,1983)。世界银行在《1981年世界发展报告》中指出:“当某些人、某些家庭或某些群体没有足够的资源去获取社会公认的、一般都能享受到的饮食、生活条件、舒适和参加某些活动的机会,就是处于贫困状态。”这是一种相对贫困的描述。简单来说,相对贫困是指在特定的社会生产方式和生活方式下,个人或家庭所拥有的资源,虽然可以满足其基本的生活需要,但是不足以使其达到社会的平均生活水平,通常只能维持远低于平均生活水平的状况。

相对贫困线的收入阈值一般是平均收入或中等收入的恒定分数。Fuchs(1967)提出了明确的相对贫困线,他建议将美国贫困线定为当前收入中位数的50%。虽然在美国没有正式采用,但Fuchs提案已经成为经济合作与发展组织(OECD)以及欧盟统计局最常见的官方方法,OECD许多国家都在使用(尽管60%的中值比50%更常见)。此外,Ravallion and Chen(2011)还提出了弱相对贫困线(weakly relative poverty line)。

基于这一背景,本研究将梳理国际相对贫困线划定及配套政策,并在此基础上为我国相对贫困线划定提出政策建议。

国际经验借鉴

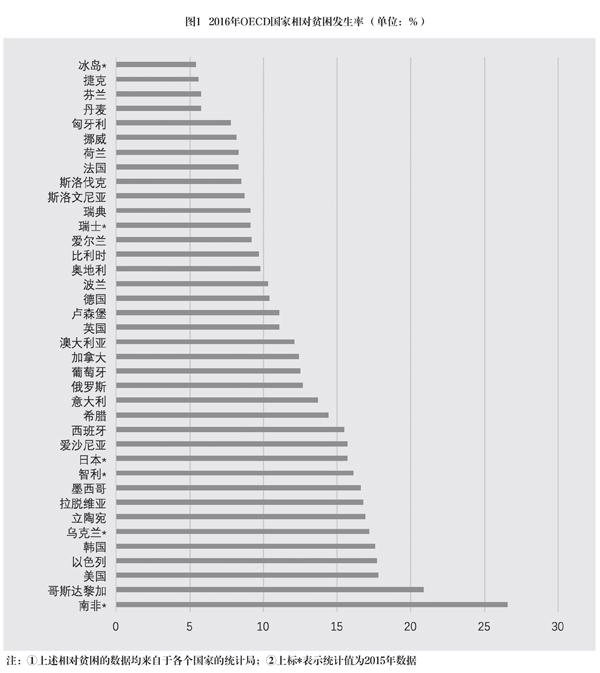

世界上大多数国家采用绝对贫困线测算其贫困率,只有少数国家选择采用相对贫困线测算其贫困率。OECD和世界银行分别统计了一些国家的相对贫困发生率(如图1所示)。南非最高(26.6%),13个国家的相对贫困发生率在15%以上(约占OECD国家三分之一),美国、以色列、韩国、日本皆位列其中。

从图1统计数据可以看出,多数国家相对贫困发生率较高。以日本为例,六分之一的人口生活在相对贫困之中。日本厚生劳动省2015年7月公布的统计数据显示,2012年日本国民收入的中位数为244万日元,人均收入低于该数值一半即为相对贫困人群。据统计,日本国民收入低于122万日元的人群比例高达16.1%。但是,这些国家往往将相对贫困标准作为一个统计指标,并未依据相对贫困标准设定相应政策。

官方设定相对贫困线这一做法在欧洲国家尤为普遍。依据欧盟统计局的做法和《欧洲2020战略》,大多数欧洲国家把面临贫困风险的人口定义为生活在经平均加权后的可支配收入低于贫困风险线的家庭中的人们。下文将以欧美贫困线为例展开说明。

(一)欧盟相对贫困政策。1.政策背景。2003年,欧盟统计局(Eurostat)与奥地利、比利时、丹麦、希腊、爱尔兰、卢森堡、挪威达成协议,启动了欧盟收入和生活条件统计(The European Union Statistics on Income and Living Conditions,简称EU-SILC)。该统计旨在及时收集有关收入、贫困、社会排斥和生活条件等方面的多维微观数据。2004年,15个欧盟成员国正式开始收集这些统计数据。2005年,参加这项统计项目的国家扩大到欧盟25个成员国以及冰岛和挪威。此后,保加利亚和土耳其于2006年、罗马尼亚于2007年、瑞士于2008年,克罗地亚和北马其顿则于2010年,塞尔维亚于2013年分别开始了这项统计调查。

2.歐盟相对贫困线的划定。欧盟统计局测算的相对贫困发生率,也称为“贫困风险率”(at-risk-of-poverty rate)是指人均可支配收入低于贫困风险阈值的人群所占比重。该阈值设定为经平均加权后全国人均可支配收入中值的60%。根据欧洲理事会的决定,贫困风险率是根据每个欧盟成员国的实际情况来衡量的,而不是采用一个共同的欧盟阈值。

家庭可支配收入是来自每个家庭成员货币收入的加总(包括了工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入等),并扣除所缴纳税款等。值得注意的是养老金,被算作收入(在社会转移之前),而不是社会转移。为了反映家庭规模和结构的差异,欧盟统计局基于修订的OECD标准将人均可支配收入除以“等效成年人”数量。具体而言,家庭中第一个成年人赋予权重为1.0,之后的每一个14岁及以上的家庭成员赋予0.5的权重、每一个14岁以下的家庭成员赋予0.3的权重。由此,计算出每个家庭成员的等价可支配收入(每个家庭内部的成员都有一样的折算收入)。应当指出,欧盟的贫困风险率并不衡量财富,而是衡量低收入水平的相对标准(与同一国家的其他人相比),这种收入不平等往往被视为与犯罪、贫穷和社会排斥有关。

所有国家的收入参考期都是前一年的数据。但英国和爱尔兰例外,前者是参考调查当年的数据、后者是参考调查前12个月的数据。为统计持续的贫困风险率,它的计算需要跟踪家庭及个人超过4年时间。

3.相对贫困测算结果。2010年,欧盟的贫困风险率(at-risk-of-poverty rate [after social transfers])为16.5%;2011年至2013年期间变化不大;2014~2016年达到高峰水平,分别为17.0%、17.2%和17.3%;2017年下降至16.9%。

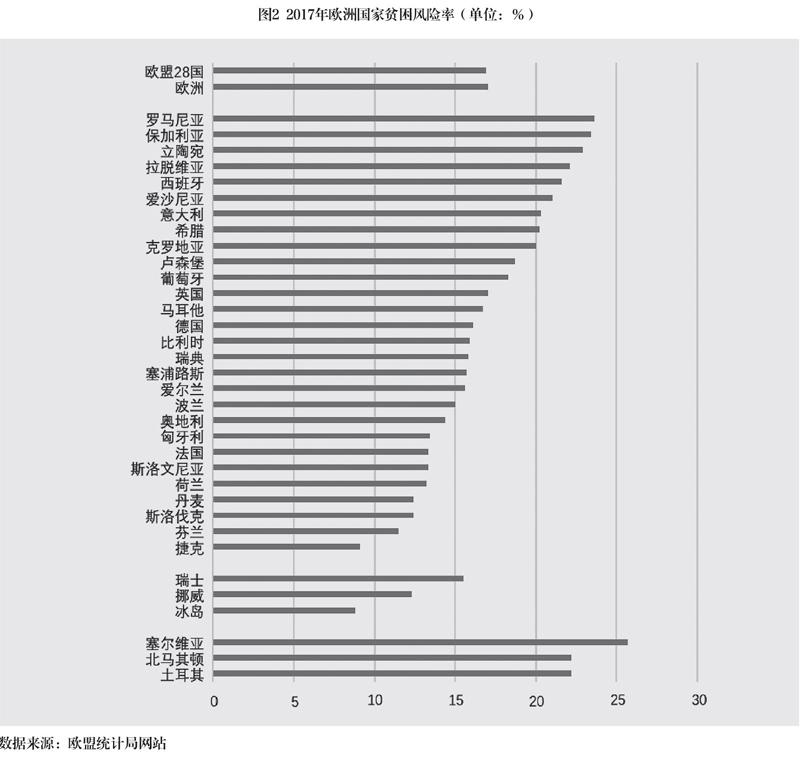

欧盟国家的贫困风险率存在显著差异。其中,很多国家有五分之一以上的人口面临相对贫困风险,包括罗马尼亚(23.6%)、保加利亚(23.4%)、立陶宛(22.9%)、拉脱维亚(22.1%)、西班牙(21.6%)、爱沙尼亚(21.0%)、意大利(20.3%)、希腊(20.2%)和克罗地亚(20.0%),塞尔维亚(25.7%)、北马其顿和土耳其(22.2%)。而相对贫困风险率较低的为捷克(9.1%)、芬兰(11.5%)以及冰岛(8.8%,2016年数据),如图2所示。

为了进行国别间比较,将欧盟各国的贫困风险阈值根据2007年欧盟统计局公布的购买力标准(PPS,Purchasing Power Standards)调整。2017年,欧盟成员国的贫困风险阈值差别很大,从罗马尼亚的PPS 3,182到奥地利的PPS 14,006不等。塞尔维亚(PPS 3,087)、北马其顿(PPS 3,179)和土耳其(PPS 3,987)的贫困门槛相对较低,冰岛(PPS 13,116,2016年数据)、挪威(PPS 15,740)和瑞士(PPS 16,225)的贫困风险阈值相对较高。[1]

贫困风险率测算可以显示个人层面的异质性,主要表现为:

(1)女性的贫困风险率高于男性。2017年,欧盟各国男性的贫困风险率(社会转移后)为15.5%,而女性为17.1%。2017年,男女之间贫困风险率之差在如下这些国家较大:爱沙尼亚(6.0%)、拉脱维亚(5.8%)、立陶宛(5.0%)、捷克(4.0%)、保加利亚(3.8%)和斯洛文尼亚(3.2%)。

(2)失业者是一个特别脆弱的群体。2017年,在欧盟各国的所有失业者中,几乎有一半(47.8%)面临贫困风险,德国失业人群的相对贫困率最高。其他10个欧盟成员国(立陶宛、保加利亚、马耳他、拉脱维亚、卢森堡、英国、罗马尼亚、匈牙利、瑞典和爱沙尼亚)报告显示在2017年至少有一半的失业者面临贫困风险。与此相反,就业往往是消除相对贫困的重要途径,就业者面临贫困风险的可能性要小得多(2017年整个欧盟各国就业者的贫困风险率为9.4%)。

(3)2017年,欧盟各国中约七分之一(14.2%)的退休人员面临贫困风险,特别是东欧国家。退休人员的贫困风险率在爱沙尼亚(46.1%)、拉脱维亚(43.7%)、立陶宛(36.7%)和保加利亚(32.4%)最高,他们约为欧盟各国平均水平的两倍。

(4)独居者最有可能面临贫困风险。2017年欧盟各国没有受抚养子女的家庭中,26.0%的独居者面临这种情况。相比之下,有两个或两个以上成年人的家庭的贫困风险率缩小一半,为11.1%。

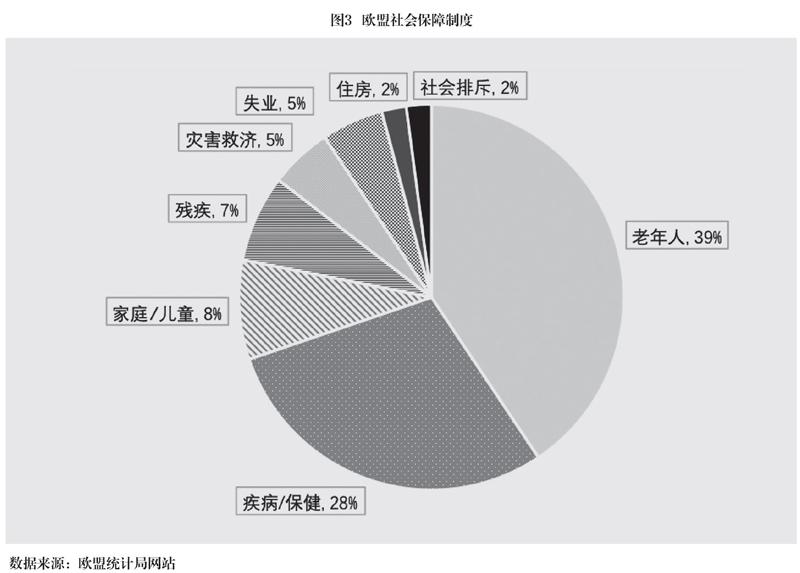

4.反贫困措施。欧盟高度发展了社会保障体制(social protection systems),包括老年(退休)和遗属(寡妇和鳏夫)养恤金;失业救济金;与家庭有关的福利;病残津贴;与教育有关的福利;住房津贴;反社会排斥等。社会转移支付包括中央、州或地方机构单位提供的社会救助(见图3)。

社会保障福利(social protection benefits)是指以现金或实物形式直接转移给家庭和个人,以减轻其一项或多项明确的风险或需求的负担(通过财政制度获得的福利除外)。社会福利由社会保障基金、其他政府单位、为家庭服务的非营利机构、管理无基金社会保险计划的雇主、保险企业或管理私人投资社会保险计划的其他机构单位支付给家庭。福利按照八项社会保护职能(代表一系列风险或需求)进行分类:(a)疾病/医疗福利:包括带薪病假、医疗和药品供应;(b)残疾津贴:包括残疾抚恤金和向残疾人提供的商品和服务(医疗保健除外);(c)老年福利:包括养老金和向老年人提供商品和服务(医疗保健除外);(d)遗属津贴:包括与家庭成员死亡有关的收入维持和支持,如遗属抚恤金;(e)家庭/儿童福利:包括与怀孕、分娩、生育和照顾其他家庭成员有关的支持(医疗保健除外);(f)失业救济金:包括由公共机构资助的职业培训;(g)住房福利:包括政府当局的干预措施,以帮助家庭支付住房成本;(h)社会排斥福利:包括收入支持、酒精和药物滥用者康复以及其他杂项福利(医疗保健除外)。社会保障福利净额衡量社会保障福利支出减去为这些福利支付的税款和社会缴款(social contributions paid)。

社会保障体系所取得的效果在欧盟成员国之间有一定差异。2017年,社会保障体系将欧盟各国人口的贫困风险率从转移支付前的25.6%降低到转移支付后的16.9%,从而将8.7%的人口提高到贫困风险线以上。但是,社会转移的影响对不同国家的影响也是差异化的。比如,芬兰、丹麦和挪威在社会转移之后,一半或更多比例的贫困风险人口由于社会转移而超过了门槛;而对于另一些国家,社会转移的影响效果稍弱,由社会转移而迈过相对贫困线的比例未超过6%,具体为:保加利亚(5.8%)、葡萄牙(5.3%)、斯洛伐克(5.1%)、意大利(4.9%)、罗马尼亚(4.7%)和希腊(3.8%)以及塞尔维亚(5.9%)、北马其顿(3.7%)和土耳其(2.1%)。

(二)美国政策。1.政策背景。美国在过去的55年间,大幅增加了用于反贫困的联邦开支,总福利费从1963年的每人671美元增加到2018年的每人19,355美元。对于一个四口之家来说,虽然贫困门槛是26,200美元,但总福利费共计有77,418美元。联邦福利总成本包括13个大型政府项目的支出以及向低收入美国人提供医疗保健的医疗补助计划。即使不包括医疗费用(medicaid),1963年,美國为贫困人口每人花费是631美元,这一数字稳步上升。到2018年,美国政府为贫困人口每人花费了9,152美元,四口之家共计36,607美元。

2.美国贫困线的划定。美国的贫困线40多年前由联邦政府划定。划定的标准是一个家庭为获得基本的食物、住房、以及其他基本品的最低收入,且每年都会根据通货膨胀适度调整门槛。贫困门槛(Poverty Threshold,也称Poverty Line)是指一个人或一个家庭的年收入水平,它决定了一个人或一个家庭是否处于贫困状态。美国的贫困门槛是以家庭规模为基础的,其固有假设是,两个或更多的人住在一个家庭中更为经济,因为他们可以分担一些费用。美国的贫困线以绝对收入为基础,并根据家庭规模进行调整,每新增一人,皆按0.3511权重进行加权。

人口普查局将用于确定贫困状况的家庭收入定义为“货币收入”,其包括了个人或家庭的工资性、经营性和财产性的年收入,不包括大多数福利,如来自于食物券计划(SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program)、住房援助、和所得税抵免(EITC, Earned Income Tax Credit),但包括了社会保障和失业金。2020年,美国一个四口之家的贫困线为年收入26,200美元。贫困线如表1所示,阿拉斯加和夏威夷的指数更高。

3.贫困测算结果。据美国人口普查局(U.S. Census Bureau)报告,2018年美国有11.8%的人口处于贫困状态。人口普查局没有报告社会福利如何增加个人或家庭的收入或生活水平,因为人口普查局报告中的收入不包括社会福利(社会福利可以使大多数低收入美国人摆脱贫困)。2018年,美国分类群体的贫困情况为:

(1)老年人贫困率为9.8%,低于总人口的贫困发生率(11.8%)。这得益于社会保障和医疗保险计划发挥了保护老年人免受贫困困扰的作用。处于贫困状态的老年人一般是那些不工作十年或十年以上的,他们没有缴纳社保款以产生足够的退休养老金。

(2)儿童贫困率为16.2%,约六分之一的儿童处于贫困状态,其中许多孩子来自单亲家庭。对许多美国人来说,这是一个令人不安的贫困数据。

(3)在美国,不同种族的贫困发生率差别很大。黑人贫困率最高,为20.8%,非西班牙裔白人最低,为8.1%。黑人和西班牙裔的贫困率是非西班牙裔白人的两倍多。

(4)以单身女性为户主的家庭贫困率为24.9%,是已婚夫妇家庭贫困发生率(4.7%)的5倍多。美国有1510万个单亲家庭,占美国家庭总数的18%。在这些单亲家庭中,有370万个处于贫困之中,占所有贫困家庭的50%。由此可见,婚姻是抵御贫困的办法之一。

(5)全职工作的成年人贫困率很低,只有2.3%。美国18至64岁(工作年龄)的成年人中有4490万人没有工作,他们占劳动适龄成年人的23%,但占贫困劳动适龄成年人的63%。

(6)1480万劳动适龄成年人有残疾,占劳动力的8%。他们的贫困率为25.7%。虽然这是一个很高的贫困率,但其低于29.7%的不工作成年人。

(7)城市居民的贫困率略低于农村居民。许多美国人会猜测低收入的美国人来自美国大都市地区的比例更高,但事实并非如此。

(8)外国出生的非公民的贫困率为17.5%,几乎是外国出生的归化公民的两倍。外国出生的非公民占美国人口的7%,但占美国贫困人口的11%。外籍归化公民的贫困率为9.9%,略低于11.8%的总人口。

(9)个人受教育水平对贫困有着巨大的影响。25岁以上没有高中文凭的成年人中有24.9%处于贫困状态,而拥有大学学位的成年人中只有4.4%。

4.基于绝对贫困线调整的相对贫困。据估计,实际生活在贫困中的美国人口可能不到3%。这个数字是通过三种方式得出的:

(1)赤贫者调查。据人口普查局统计,美国大约有3%的个人和家庭每年收入低于2500美元(这是衡量美国绝对贫困人口的标准)。如果他们都不参加福利制度,或者他们的参与没有使他们超过贫困线,那么我们将有3%的人口生活在贫困之中。

(2)消费贫困测度。美国企业研究所(American Enterprise Institute, AEI)报告称,预计2018年“消费贫困”占美国人口的2.8%。根据American Enterprise Institute(2019)报告,“消费贫困率低”有三个原因:(a)收入不包括社会安全网的净福利。换言之,像SNAP这样为穷人购买食品提供电子借记卡的程序不包括在收入中,而是包括在消费中。(b)在作为人口普查报告基础的调查中,收入通常被低估,而消费则报告得更准确。(c)由于多年来通货膨胀的影响,作为收入衡量基础的贫困线被高估了。

(3)无家可归人口统计。美国人凭直觉知道无家可归的人生活在赤贫之中。官方统计的无家可归者总数约为55万人,占总人口的1.5%。

根据以上三点可以推测,实际上生活在贫困中的美国人口可能不到3%(社会安全网政策使得8.8%的贫困者摆脱了赤贫)。

为何说美国的贫困户并不贫困,而是相对贫困?人口普查局报告了以下关于美国所有贫困家庭状况的统计数据。例如,93%的贫困家庭都有微波炉;对住房的总体满意度达93%;81%的家庭人均居住面积大于一个房间;73.5%的家庭食品安全;68%的家庭在基本生活需求方面(租金、抵押、水电费、电话费、医生和牙医费用)没有欠款。从家电拥有量也可以看出来,贫困家庭的电器拥有率分别:冰箱98%、壁炉97%、电视96%、微波炉93%、录像机83%、空调83%、手机81%、洗衣机69%、干衣机65%、计算机58%、洗碗机45%。由此可见:大多数处于贫困状态的美国人并不生活在贫困之中。在上述11.8%的贫困人口中,大约70%~80%人口的最低幸福感表明他們没有生活在贫困之中。因此只有大约3%的人口实际上生活在绝对贫困(赤贫)之中,美国实行的实际上是一个相对贫困线。

根据CEIC数据库统计,2018年美国家庭人均纯收入31,454美元。如果用1人家庭的贫困线(12,760美元)来对比,其约为人均纯收入均值的40%,为赤贫线(家庭每年收入低于2,500美元)的5倍。可见,美国贫困线虽是基于绝对收入水平调整的,但亦可视为基于人均收入均值40%的相对贫困线。

5.反贫困措施。贫困的美国人有资格享受13项大型福利计划(见表2)。前三个项目(Negative Income Tax、SNAP和Housing Assistance)可以帮助美国人几乎摆脱贫困。

然而,由于教育水平低、残疾、精神疾病、酗酒、吸毒成瘾等多种原因,许多美国人没有参加福利制度。街上无家可归的人显然生活在贫困之中,尽管他们可以得到的福利计划会缓解贫困。因此,尽管美国的福利计划支出很大,但往往会忽略那些真正处于贫困、最需要关注的贫困人群,这是其复杂福利制度的悲剧之一。

美国人口普查局还测算贫困差距(U.S. Poverty Gap),其是使个人或家庭摆脱贫困差距所必需的年收入。根据统计,2018年美国所有贫困人口的贫困差距总计为1720亿美元。贫困差距等于贫困线与个人或家庭收入之间的差距。例如,一个四口之家年收入为2万美元,比26200美元的贫困线低6200美元(6200美元被视为这个家庭的贫困差距)。美国人口普查局报告称,2018年全国贫困差距达到1720亿美元。

2018财年,美国联邦、州和地方政府在贫困项目上的总开支为9710亿美元(包括医疗补助)。这是2018年1720亿美元贫困差距的五倍多。尽管支出有所增加,贫困率仍相当稳定,占人口的11%~15%之间。可见,美国花了越来越多的钱,但并没有减少贫困人口的数量。原因可能在于,美国的福利制度设计在减少贫困方面是低效的。这些独立项目是在50年的时间里创建的,各项目之间缺乏统一协调,也没有总体规划。这个复杂的系统以实物利益为中心,而不是现金,并且忽略了许多最需要的人。此外,福利系统助长依赖。在实物福利上花费了数万亿美元,使许多人的生活更加舒适。许多美国贫困人口并非一贫如洗,向这些家庭支付福利会助长依赖性。

国际经验对中国的启示

国内学界仅有零星的几篇文章对相对贫困线进行了讨论。例如,孙久文、夏添(2019)推荐的农村相对贫困标准方案是:2021年选用2020年农村居民中位数收入的40%为相对贫困线,以5年为调整周期。笔者认为,这一方案存在两个问题:一是以农村居民中位数40%为标准,设定门槛过低。2018年农村居民人均可支配收入的中位数为13066元,按50%估算门槛值为6533元,若如此,多数东部省份基本没有相对贫困群体。例如,江苏省2020年之前的绝对贫困线为年人均收入6000元,据江苏省扶贫办统计,截至目前还剩6户、17人未脱贫。如果采用农村居民人均可支配收入来计算相对贫困线对于东部地区而言意义不大。此外,解决相对贫困必然要统筹城乡来看问题,若采用农村居民人均可支配收入来衡量,从出发点可能悖离了相对贫困线的设计初衷。二是采用5年前的收入中位数可能不够合理。2018年全国居民人均可支配收入中位数比2014年上涨38.5%,扣除价格因素,实际增长29.1%。考虑到统计数据的滞后,2021年相对贫困线设定可以采用2020或者2019年的数据为参考。

因此,笔者建议参考欧盟贫困线的设计中国标准:根据家庭规模加权,家庭中第一个成年人赋予权重为1.0,之后的每一个14岁及以上的家庭成员赋予0.5的权重、每一个14岁以下的家庭成员赋予0.3的权重。基于此计算的(成人等效)人均家庭可支配收入低于(成人等效)全国居民可支配收入中位数的50%,可视为相对贫困。相对贫困线可以一年或者两年一调。

本文基于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据展开试算。其中,(成人等效)全国居民可支配收入中位数采用样本数据计算。研究发现,2018年相对贫困率发生率为22.2%,比2012年下降了3.3个百分点。农村地区相对贫困发生率基本稳定在30%左右,2018年,农村地区相对频率发生率为32.4%;而城市地区相对贫困发生率呈现逐步下降的趋势,2018年,农村地区相对频率发生率为11.5%(见表3)。

同时,本文基于CFPS数据测算,2018年,处于绝对贫困中(人均纯收入低于3200元)的群体占6.6%,那么,则存在15.6%的人口处于相对贫困、但非绝对贫困之中。

此外,相对贫困发生率存在明显区域异质性。例如,2018年,江苏省相对貧困发生率为6.1%,而云南省为27.3%。可见,对于财政困难省份,仍需要中央统筹安排扶贫资金。从国际经验来看,欧盟是在各国内部设置标准(而非欧盟统一标准),美国区分出比联邦标准更高的阿拉斯加和夏威夷。可见,在中国的实践中,也可以省为单位设置相对贫困线。对于中国经济发达省份而言,可以推行比国家标准更高的相对贫困线。比如,上海、北京、天津、浙江、江苏、广东等人均可支配收入明显高于国家平均水平的省份,建议采取更高标准开展先行试点。

(本文系国家社科基金重大项目“新时代我国农村贫困性质变化及2020年后反贫困政策研究”的阶段性成果[项目编号:19ZDA117],并受到江苏省高校优势学科建设工程资助项目[PAPD]的资助)

注释

[1]eurostat, "Income poverty statistics", https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Income_poverty_statistics#At-risk-of-poverty_rate_and_threshold.

参考文献

Townsend, P.,1979, Poverty in the United Kingdom: a Survey of Household Resources and Standards of Living, University of Berkeley Press.

Fuchs,Victor, 1967, "Redefining poverty and redistributing income", Public Interest, (8), pp, 88–95.

Ravallion M., Chen S., 2011, "Weakly Relative Poverty", Review of Economics and Statistics, 93(4), pp. 1251-1261.

U.S. Census Bureau, 2013, Extended Measures of Well-Being: Living Conditions in the United States: 2011, Detail Tables, 1,2,3 & 8, September.

American Enterprise Institute, 2019, Annual Report on U.S. Consumption Poverty: 2018, October 18.

孙久文、夏添,2019,《中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定——基于理论、政策和数据的分析》,《中国农村经济》,第10期。

责 编/张 晓