绘图软件在架上绘画创作中的应用研究

2020-10-29陆乐

陆乐

摘 要:随着数字信息时代的到来,绘图软件在社会的各个领域得到了广泛的应用,同时也渗透到了架上绘画的创作中。本文以创作准备、实践与调整三个阶段为线索,通过搜集与分析国内外画家的具体应用案例,对绘图软件在架上绘画创作中的应用方法进行了探讨。

关键词:绘图软件;架上绘画;图像素材;画稿

中图分类号:J2-39文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2020)09-0136-04

随着绘图软件版本的更迭,其功能不断升级,在架上绘画中的应用也愈加深入,并于创作的准备、实践与调整三个阶段都得到了不同程度的应用。同时又因消费主义文化对视觉图像的大量需求,市面上出现了大量的绘图软件,画家可基于需求与喜好进行选用。目前,绘图软件主要分为二维软件与三维软件两类。在架上绘画中应用较多的二维软件主要为:进行矢量图形处理的Adobe Illustrator(AI)以及进行图像处理的Adobe Photoshop(PS)。而三维软件则有:数字雕刻与绘画软件ZBrush(ZB)、三维动画渲染和制作软件3D Studio Max(3D Max)、Autodesk Maya(Maya)等。而在移動电子设备中主流的有:二维软件Autodesk SketchBook、Procreate以及三维软件Shapr3D等。同时手机中的修图应用也可以纳入绘图软件的范畴。

一、创作准备阶段

架上绘画创作前期的准备,因画家个性、创作题材与方式的不同存在差异。本文所述的创作准备指的是从灵感涌现到获取素材的过程,而绘图软件在架上绘画创作准备阶段的应用主要体现在获取素材上。传统的素材获取方式主要依靠实物拍摄、外出写生与被动搜集既有图像三种,不论是写生、搜集还是拍摄都是通过“收集”的方式来获取素材。相较之,在绘图软件中画家则可以通过“制作”来获取素材。

如今三维仿真技术趋于成熟,影视作品中的虚拟形象对于现实的高度还原令人惊叹,这也成为了架上绘画值得探究和借鉴的新动力。特别是在写实架上绘画中,其创作准备阶段一些实物、实景的素材不易搜集与拍摄,而三维仿真技术则可以完美解决这一问题。利用三维软件中的建模与渲染功能对现实的再造与模拟,可以高度还原物体的结构,并模拟现实的空间与光影变化。在技术条件允许的前提下甚至可以营造出真实的空气透视与不同时段自然的光照效果,以此得到精准的物体结构、光影以及透视的参考素材。

画家陈海强便是通过制作素材的方式来辅助自己的写实性绘画。通过在三维软件Maya中建立人物模型,并对其动态、空间关系以及镜头角度等方面进行反复调整,最终输出满意的人物动态与空间关系素材。他认为架上绘画对现实的模拟由数字技术的引入日益接近现实,通过虚拟技术重建起来的真实可以将现实的真实与理想的真实联接,在某种程度上达成了幻想与现实存在界限的模糊性[1]。

除此之外,在扩充获取素材途径的同时,对于传统写生素材的收集方式,绘图软件同样也得到了运用。如今随着平板电脑中数字绘画功能的健全,使用平板电脑与电容笔不仅可以高度模拟纸笔的绘画方式,还能通过绘图软件轻松实现对多种绘画材料质感的模仿,因此在某种程度上,借助平板电脑,以绘图软件为媒介,便可实现对传统绘画工具的替代,为画家外出写生收集素材提供了更多选择。

二、创作实践阶段

绘画的实践一般分为制稿与作品绘制两个阶段。所制画稿主要分为:草图、色稿与底稿三个部分。而作品绘制顾名思义就是画家绘制作品的过程。由于媒介的差异,绘图软件并不能直接作用于画面,因此对于实践阶段的应用主要体现在制稿方面。

(一)草图制作

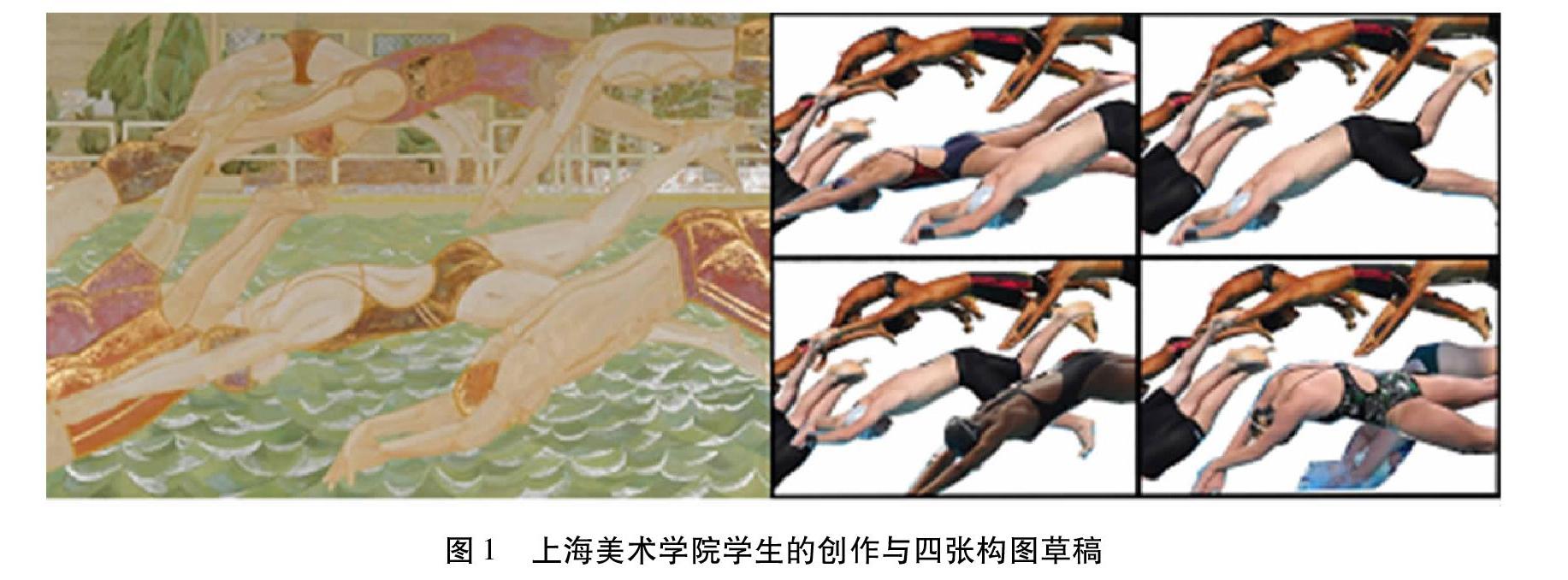

草图记录着画家于创作之初的打算及推进过程的思考。画家一般采用手绘的方式对图像素材进行元素提取、艺术加工与整合来制作草稿,以此确定构图并塑造形象,而如今画家除了可以在二维软件中手绘草图外,还可以利用图像素材直接制作。在PS中,利用图层、选区等功能可将单张或多张图像素材中的元素提取、编辑与重组,从而实现对于构图的反复搭配和试验。此操作过程类似于英国波普艺术家理查德·哈密尔顿(Richard Hamilton)用照片剪裁拼贴的创作手法。图1中便是上海美术学院学生以此方法制作的四张构图草稿与最终完成作品。同时,使用二维软件中的“液化”工具,可对图像素材中的形象进行推拉、挤压、膨胀等操作,实现对于对象轮廓的调整,达到造型的目的,从而协助画家确定作品形象[2]。

综上所述,利用绘图软件来制作草稿,使画家的创作过程 “可视化”,从而对图像元素的编排、处理更加直观与清晰。又因其操作的可调试性,制稿的效率与准确性也得到了提高。

(二)色稿制作

色稿的目的主要是对创作的色彩关系进行试验性的搭配与模拟,从而保障最终作品中用色的准确性与合理性。水彩、油画棒、水粉等干燥速度较快的色彩材料一般是绘制色稿的主要工具,此类材料通常需要提前准备且要求使用者具有较强的绘画基础。

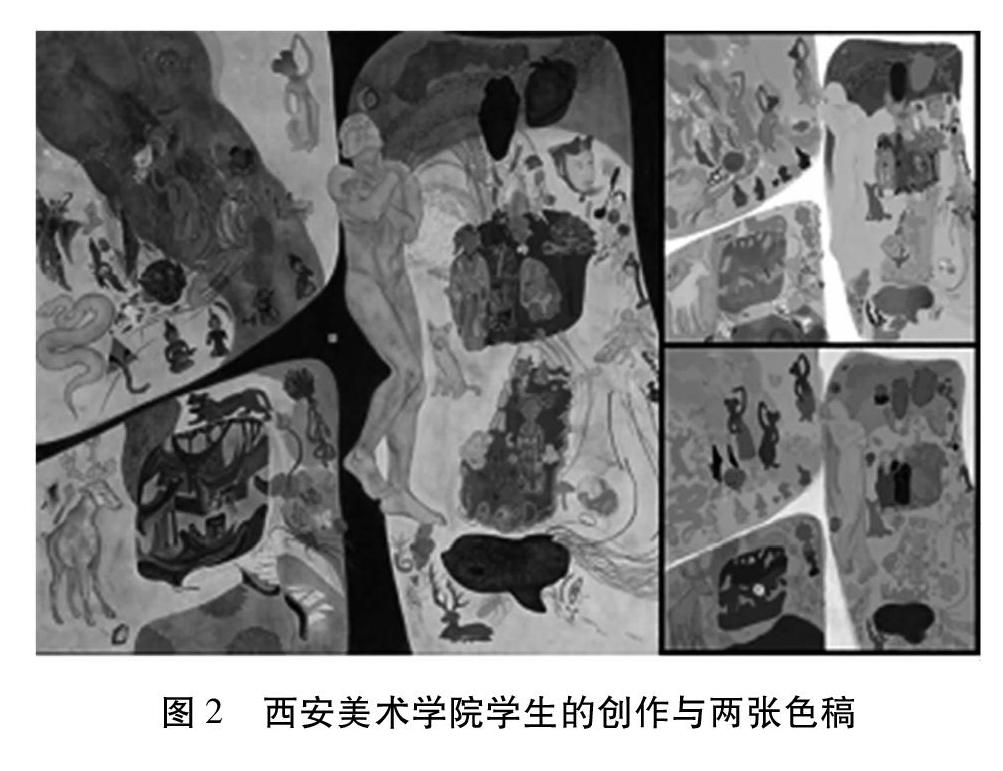

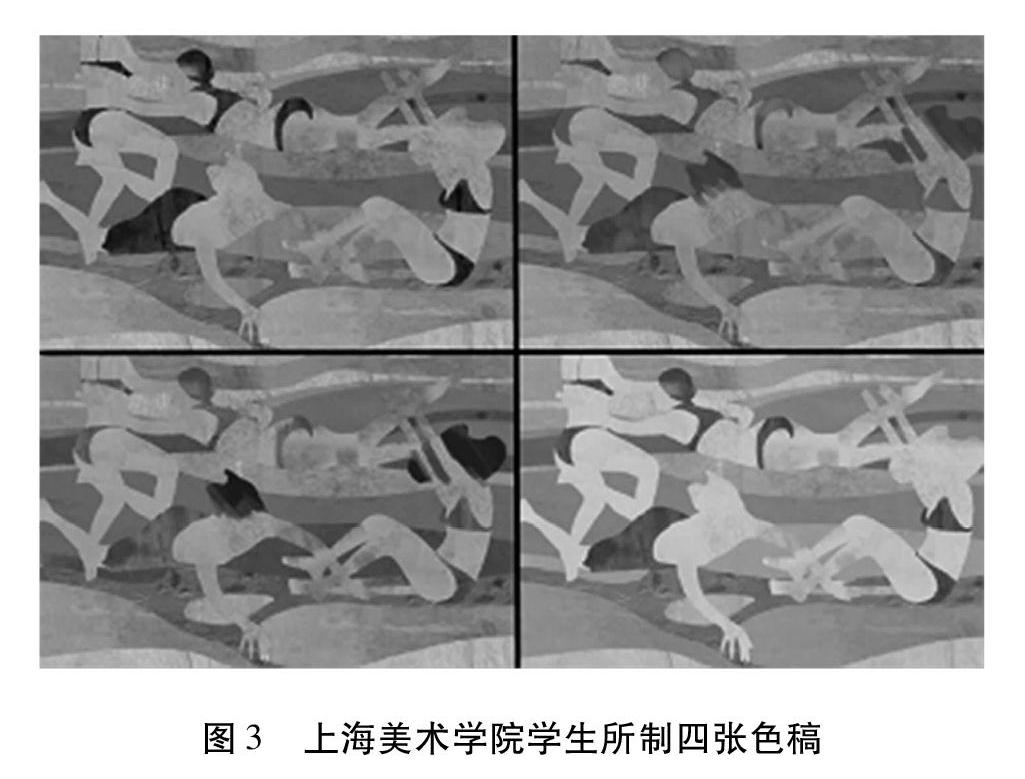

如今,画家将绘图软件使用在了色稿的创作中,其对绘画基础要求较低,并能够实现对多种色彩材料效果的模拟,在保证绘画效果的同时节省了一定的经济与时间成本。笔者通过对上海大学上海美术学院与西安美术学院学生的走访发现,他们对绘图软件的运用大多便是集中在制作色稿上。制作方法一般分为两种:直接绘制与选区填色。图2中作品右边的两张色稿,便是借助数位板,在PS中直接绘制的,其外观与实体媒介所绘色稿非常相似,但制作难度相较传统色稿则简单许多。同时在二维软件中通过使用“选区”功能,划分色彩区域,生成相应图层并进行色彩填充,也可以达到色稿制作的目的(如图3所示)。利用选区填色的方法制作的色稿具有一劳永逸的特点,在制作新色稿时只需要更改相应区域的颜色,而不需要重新绘制图形,大大地提高了制稿效率,色彩的对比也更为直观。

除此之外,画家亦可直接对图像素材进行调色,从而作为色彩参考。在二维软件中,通过控制图像素材的亮度、饱和度以及色温等数值,进行不断调试直到获得满意的效果。画家庞茂琨在近些年的创作中,就会借助PS软件来完成前期图像素材的处理[3]。在他于2012年创作的“游观”系列油画中,创造性地将人物的肤色统一处理成了蓝绿色,引发了观者特殊的视觉感受。据他本人2018年于上海大学上海美术学院的讲座中透漏,这种特殊的肤色表现方式,正是将人物素材使用PS进行色彩调试后,作为参考所绘[4]。借助软件出色的图像处理功能,基于科学的算法使图像素材呈现出了人力无法达到的特殊效果,为架上绘画的呈现带了更多的可能。

(三)底稿制作

在架上绘画中底稿的功用是“过稿”,因此往往需要仔细描绘,深入刻画。除了使用绘图软件直接绘制底稿外,画家也可以通过已有的图像素材,利用二维软件的编辑功能来进行底稿的制作。日本艺术家村上隆(Murakami Takashi)在创作过程中便经常使用这种方法。在他的画作中有着许多简单、扁平与卡通的符号,如骷髅、小花和眼睛等,它们常以密集叠加的方式存在于画面中。在创作过程中,他通常使用AI来制作这些元素并对其进行提取、组合,从而制作底稿。这些符号的特性使得AI在处理它们时具有先天的优势,亦或是说正是由于村上隆借助了AI来制作底稿,才会使它们呈现出此般效果。在《天国的花圃》中,他先在AI中绘制出小花的范本,再通过复制,逐个移动到软件的空白画布中,依照一定的构图法则对小花的大小、颜色与位置进行反复调整与试验,最终形成自己满意的底稿[5]。

同时如何将底稿无损地转移至绘画载体上,自古以来也是画家不断探索的课题。在中国,古代画家通常使用硬黄纸与“打孔扑粉”的过稿方式来转移底稿。而西方,则发明了暗箱与实物幻灯机。如今,使用绘图软件制作底稿的优势便在于可以利用数字喷绘技术与投影仪,在绘画载体上直接打印或放大输出。同时画家也可以先在较小的纸上绘制底稿,并用数码相机、扫描仪等设备将其导入软件,对其进行简单的处理后,再利用上述手段转移至绘画载体。这种方法节约了绘制较大底稿的时间,并实现了对其无损的转移。得益于其超高的准确性与实用性,现已在艺术院校的毕业创作中得到广泛使用。

三、创作调整阶段

创作的调整阶段指的是绘画过程中对于画面的整体以及各元素、细节的修改与完善。在此过程中对画面的整体观察尤为重要。通常画家采用调节自身与作品距离的方式来实现对画面的整体观察,也就是俗称的“离远看”。如今,画家可以将作品图像导入电脑,通过缩小或放大图像,从而对画面进行观察。英国艺术家大卫·霍克尼(David Hockney)在绘制自己超大尺寸的作品时,为了便于创作与调试,便会使用数码相机对组成巨大画面的每一块画布进行逐一拍摄,并利用电脑将他们组合起来,以便在创作过程中进行整体观察与创作完成后进行整体调整[6]。图4中便是大卫·霍克尼画室的场景,屋中除了原作《沃特附近较大的树》外,还有三张利用电脑拼接完成的作品照片。

同时,长时间面对画面也容易造成画家的审美疲劳,从而影响对于画面的判断。一些画家在此时便会利用特殊手段解决此类问题,例如:达·芬奇(Da Vinci)就曾使用镜子来检验画面,认为“时时从中照见你的画,你就能见到画面已经反转,好像处于另一个人的手笔,这时你就能比其他时候更易于判断自己作品的缺点”[7]。如今,通过二维软件中的镜像、去色、翻转、剪裁等功能,画家便可更加轻松、多样地完成对画面的检阅,使其时刻保持敏锐的判断。此外,利用软件中的绘画功能,还可以在作品的图像上进行试验性的修改,以模拟对画面的调整。

综上所述,绘图软件在架上绘画创作调整阶段的运用,改变了以往画家对作品的整体观察与检阅方式,其过程更加方便与多样,且有效地避免了长时间绘画所造成的审美疲劳。除此之外,利用软件中的绘画功能对画面进行试验性的修改,也规避了直接在作品上调整的风险,保障了每一步绘制的准确性。

四、结 语

绘图软件以出色的图像编辑功能与数字绘画功能应用于架上绘画创作的各个阶段,其直接作用于画稿与素材,提高了制作的效率与准确性,并对最终作品呈现产生了间接的影响。如今,绘图软件已在许多画家的创作中得到应用,改变了以往创作的固定模式,并不断丰富着架上绘画的创作方式。但对于架上绘画而言,科学技术无论怎样介入,最终的画面依旧需要依靠画家亲自完成,画面中画家的情感流露、娴熟的技法以及闪烁其间的材质之美,正是传统绘画得以经久不衰的魅力所在。因此,对于绘图软件的运用也应始终遵循为画面服务的原则,保持着人文的警惕性和理性文化的批判精神,避免过度的迷恋技术手段,从而影响最终作品的呈现。而对二者如何平衡与取舍,也是需要画家在不断实践中解决的课题。

参考文献:

[1] 陈海强.架上绘画与新媒体艺术的联结[J].美术观察,2016(8):124.

[2] 黄小捷,周维,杨泱.利用数字绘画技术完善架上绘画创作[J].湖北理工学院学报,2014(3):80.

[3] 龐茂琨.手稿的创作理路与视觉机制 [J].美术研究,2016(6):121.

[4] 史青亿.庞茂琨教授《古典油画语言写生示范与案例解析》[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/v7fefQHTxLCcE6d_sZn7rA,2018-11-22/2019-08-05.

[5] (日)村上隆著.长安静美译.战斗艺术论[M].长春:时代文艺出版社,2011:108-114.

[6] (英)马丁·盖福特著.王飞燕译.更大的信息——戴维·霍克尼谈艺录[M].上海:上海人民美术出版社,2013:74-77.

[7] (意)达·芬奇著.杜莉译.达芬奇笔记[M].北京:金城出版社,2011:25.

[责任编辑:武典]