晚清民国时期师范教育“师范性”的构建与发展

2020-10-28胡艳

胡 艳

(教育部普通高校人文社会科学重点研究基地北京师范大学教师教育研究中心, 北京 100875)

认识师范教育(1)相对于今天的教师教育,师范教育表面上是一个陈旧的概念。但笔者向来认为把师范教育等同于教师的职前教育是对师范教育的误解,师范教育制度原本就有对教师在职教育的涉足,如我国就有专门教师继续教育体系。另外,本文所研究的清末民国时期,师范教育是一个通行的概念。因而,本研究依然以师范教育而非教师教育作为主要的概念来使用。,首先遇到的概念是“师范性”。师范性体现了师范教育的本质特征。作为舶来品的中国师范教育,其“师范性”的内涵、构建过程及影响因素不仅关系到对中国师范教育的认识,更影响到中国师范教育的未来。清末和民国时期是我国现代师范教育建立的初期,也是奠定我国师范教育“师范性”基本内涵的重要时期。一个事物建立初期确立的品质必将极大地影响这一事物后续的走向,因而,本研究以这一阶段“师范性”内涵建构为对象展开。

一、何为“师范性”

谈到“师范性”,要先解释“师范”。“师范”意指“教师是可以师法的模范”,如西汉扬雄《法言·学行》中说:“学务不如务求师。师者,人之模范也。”《后汉书·文苑传·赵壹》说,“学成师范,搢绅归慕”。《北史·杨播传论》云:“恭德慎行,为世师范”。世人将教师概括为“学高为人师,身正为世范”。现代“师范”一词,由法文Ecole Normale而来,Normale源自拉丁文Norma,原意为木工的“矩规”“标尺”“图样”“模型”,意指“规范”[1]179。这和中国“师范”有相近之义,日本翻译该词时就使用了带有浓厚中国文化特点的“师范”一词,强调教师是人们可以师法的模范。

“师范性”是师范教育应体现、追求的本质特性:“师范教育在培养和训练师资的指导思想、教育教学活动、课程等方面所体现出来的有别于其他各类教育的独特的,基本的特性和特征,是师资培养的有效保证。”[1]179师范学校如果失去了“师范性”,就失去了存在价值。

可见,“师范性”包含两方面含义,一是教学从业人员所具备的独特品质,二是培养拥有这些品质的教师所实施的独特教育,包括目标、课程、训练指导制度,以及创设的教育环境等。

二、影响我国近代师范教育“师范性”建构的主要因素

中国的师范教育直接移植于日本明治时期的师范教育制度,间接引自师范教育的发轫国——法、德的师范教育制度。西方师范教育的特质必然影响到中国的“师范性”内涵。同样,绵延流长的“师道”文化在新旧文化碰撞时期也影响到“师范性”的构建。

(一)西方师范教育的“师范性”

师范教育源于西方,最早培养教师的机构是法国基督教兄弟会创始人拉莎尔1682年在兰斯开办的“基督教学校修士学院”,专门训练小学教师。[2]251西方师范教育建立发展受几个因素的影响。一是教会和现代国家在争夺教育权的过程中对教师的控制和培育。宗教改革时期,耶稣会把学校作为战胜异教组织的重要手段,极其重视教团成员成为教师和教授,认为“如果将来的教师由教学艺术高超的人来承担,在阅读、教法、写作、改错和班级管理方法等方面进行2个月以上的训练,学校更会受益不浅。”否则,对学生和教师本人都会贻害无穷。[2]203-204而法国资产阶级革命后,国家承担教育的责任,“施行符合共和国精神的新教育”[3]111-112已成共识,要求“必须尽力提高一般教师的质量”[3]171-172以实现此目标。二是长期的宗教传统使宗教伦理影响到教师品质。牧师所需要的信念、献身精神、使命感被看作教师必备的品质:“基督教精神渗透到所有的工作中,它表现在每日的新祈祷中,并通过教师的人格,真实而活生生地体现出来。”[2]165三是教育科学的发展对教师工作的科学化产生影响。教育学作为一门专门学问是夸美纽斯建立的(1632年《大教学论》),此前教师无需专门学问,更无专门的培养机构。之后,教师教学应科学规范得到相当的社会认可。1806年赫尔巴特的《普通教育学》出版,使得教师教学的科学化有了理论的依据。四是工业革命对普及教育的需求,以及工业主义文化对规范、效率的追求影响到师范教育的品质,标准、规范、效率成为教师教学质量的表现。

因而,西方师范教育的“师范性”清晰地展现了培养具有教师职业伦理、教育信念,履行国家/教会的责任,以及具备相当的教学技能的教师所需要的师范教育;具体体现在注重师范生的师德养成,重视全面知识的学习(学科和教育),重视实践技能的养成,创设师范生成长的教育环境。

(二)传统“师道”文化

我国古代虽然没有师范教育,但有对教师职业的认识,并形成了浓厚的“师道”文化,这种文化长期影响着对教师的选拔和要求。研究发现,我国传统的“师道”主要体现在以下几方面。

1.承担起建国君民的责任

《学记》是最早把教育与国家命运、国家治理结合起来的著作,也是最早把教学与个人成长结合起来的著作:“发虑宪,求善良,不足以动众。就贤体远,足以动众,未足以化民。君子如欲化民成俗,其必由学乎。”“玉不琢不成器,人不学不知道。是故,古之王者,建国君民,教学为先。”[4]95教师必须帮助国君承担转化社会风气、维护社会秩序、建设国家的责任。这种思想体现在个人身上就是士大夫精神,是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的责任意识和使命担当。

2.弘扬和力行儒家道统

孔子曰:“士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。”(《论语·里仁》)韩愈说:“师者,所以传道授业解惑也。”而“授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。”[4]215“在中国传统文化当中,真正的师必须以传道为己任。”[5]古代教师弘扬的道是儒道,即儒家的纲常伦理,是“仁义礼智信”。

3.具备为师的品行伦理

古代民间的“师道观”主要基于教师是否能诚心诚意,尽心尽力帮助学生“成人”“成业”。由于“人师”观念的影响,民间对教师的榜样作用和尽心的态度尤为关注。这主要体现在择师标准中。

人品是择师的首要标准。古代私塾先生地位并不高,但世人择师的标准却很严,第一位的是品行端正。“既谓之师,必其范足以为楷模而后可。故当择其文行兼优者为上,文优而大德不逾闲者次之。”(《庄渠遗书》卷九)若品行有亏之人,虽文才出众,教法超群,不敢请也。嘉靖元年某地制定的《社学规》规定:“教读不许罢闲吏员及吏员出身之官,或生员因行止有亏黜退者、丁忧者、及有文无行、教唆险恶之徒,下至道士、师巫、邪术人等,各宜先自退避。”(《庄渠遗书》卷九)

敬业精神是为师的必备素质。世人看重塾师的另一品质是敬业精神,即对教学工作的尽心,对东家“信托”尽忠,对他人子弟前途的郑重。

由于每一个学子都被寄予读书明理、延续家业、改变家族命运、光大门楣的厚望:“父母为子延师,竭力措办束脩,加意供奉饮馔,安心委付,即如托孤寄命的一般,日望其子明理醒事成人。子弟就拜门墙,尊称之曰先生,亲称之曰师傅,俯躬听受,即如投胎望生的一般,日求其师傅传道授业解惑。”因此,要求教师“况既受人之托,须当忠人之事,尽心尽力,认真开导,不负专托之盛心。果能成就其子弟,光前裕后,即我之恩德及人处,积德昌后,其又何疑?”(《训蒙辑要》卷一)尽心的另一种说法是不“欺心”,不欺蒙别人,更不昧自己良心,教学时要“不作辍、不惮烦、勤于讲解”。(《训蒙辑要》卷一)

4.拥有通透的学识

学问是教师立身的根本。古代聘用教师,文义通晓、才华擅长、经书熟悉、学问通透是基本要求。经师是人师不可或缺的条件与要求,教师要“守教法,正学业,分句读,明训解,考功课,以尽教人之事”。(《庄渠遗书》卷九)

5.富有教育教学经验

古人对塾师的教育教学经验极为推崇。《学记》指出教育必有规矩、章法,教学更有其秩序和方法:“大学之法,禁于未发之谓豫;当其可之谓时;不陵节而施之谓孙;相观而善之谓摩”[4]96。为师者要知道教育兴废的原因,要掌握教育的契机和授业程度,“故君子之教喻也:道而弗牵;强而弗抑;开而弗达。道而佛牵则和,强而弗抑则易,开而弗达则思。和易以思,可谓善喻。”[4]96-97为师要善于“长善救失”:“学者有四失,教者必知之。人之学也,或失则多,或失则寡,或失则易,或失之止。此四者,心之莫同也。知其心,然后能救其失也。教也者,长善而救其失也。”[4]97《学记》中提出的教学相长、及时施教、循序渐进、观摩性、启发性、长善救失、藏息相辅等原则至今仍是教师工作遵循的基本原则。

三、晚清民国时期现代“师范性”的建构及其演变

我国现代师范教育制度引进于晚清,确立于民国。“师范性”的确立也在这一时期。从师范教育的发展轨迹,我们将这一时期细分为晚清时期、民国前期(1912—1928年)、民国后期(1928—1949年)三个阶段。

研究发现,“师范性”呈现为一个三维结构,即师德、师术和师知。师德是为师的品行要求,师术是教师的教育教学技能,师知是教师拥有的学科知识。三者一体,形成师范性内涵的基本框架。下文按照这一框架分阶段对现代“师范性”的建构进行分析。

(一)晚清:建构融入我国传统师道观和现代西方师范教育特质的“师范性”

晚清是我国师范教育“师范性”构建的初期,其内涵从倡导师范教育第一人梁启超的《论师范》、最早的师范学堂的办学实践,以及“癸卯学制”的相关规定中可以窥得。

与西方不同,我国建立师范教育的出发点是培养图存救亡人才所需师资。最早提出引进师范的教育者当属梁启超。面对西方的船坚炮利和清政府在甲午海战中的惨败,梁启超认为,世界已经由“力”的竞争转为“智”的竞争,而“智”的竞争所依赖的是教育。“故言自强于今日,以开民智为第一义”[6]126,“今日为中国前途计,莫亟于教育”。而兴学校、育人才、开民智的关键在师资。“故欲革旧习,兴智学,必以立师范学堂为第一义。”[7]把师范教育看作推动救亡图存人才培养的基础性、根本性力量。我国最早的师范学堂的办学者盛宣怀、张謇等人的办学初衷与梁启超一致。盛宣怀提出,“夫查自强之道,以作育人才为本,求才之道,尤宜以设立学堂为先”[8]。“惟师道立则善人多,故西国学堂必探源于师范。”[9]268张謇也认为:“一艺之末,学必有师,无古今中外之通义也;况图国家强立之基,肇国民普及之教育乎。”[10]279

早期“师范性”的内容主要包括对传统教师职业的认知及新学堂授课方式的理解。

1.师德:个人私德与家国情怀

我国古代极为强调教师作为人师应具备的品德,私德上要求是“人之典范”,公德上则要求有家国情怀和职业伦理,清末对师德的要求多沿袭传统,这从各校的办学要求中均有体现。

如南洋公学师范院师范生品质培养遵从传统社会对人师的要求,将师范生品德分为蓝据、绿据、黄据、紫据、红据五层格,逐层培养,只有达到第五层最高级时才“准充教习”:“第一层之格曰:学有门径,材堪造就,质地敦实,趣绝卑陋,志慕远大,性近和平;第二层之格曰:勤学诲劳,抚字耐烦,碎就范围,通商量,先公后私;第三层之格曰:善诱掖,密稽查,有条理,能操纵,能应变;第四层之格曰:无畛域计较,无争无忌,无骄矜,无吝啬,无客气,无火气;第五层之格曰:性厚才精,学广识通,行正度大,心虚气静。”[9]271这五层格既有对个人性情、志趣和胸怀的要求,又有职业伦理的要求,要求之高非一般人能达到。

张謇明确要求教师“为他日儿童之表率”[10]282,即“明公德修公德之人”“有礼法不苟简之人”“能成一业之人”“有积累”之人。“范者法也,模也,学为人师,而不可不法不模”[11]。通州师范就是“为诸生养成人格,他日为良教师,成我一国国民之资格”[12],把人格教育看作师范教育最根本的内容。

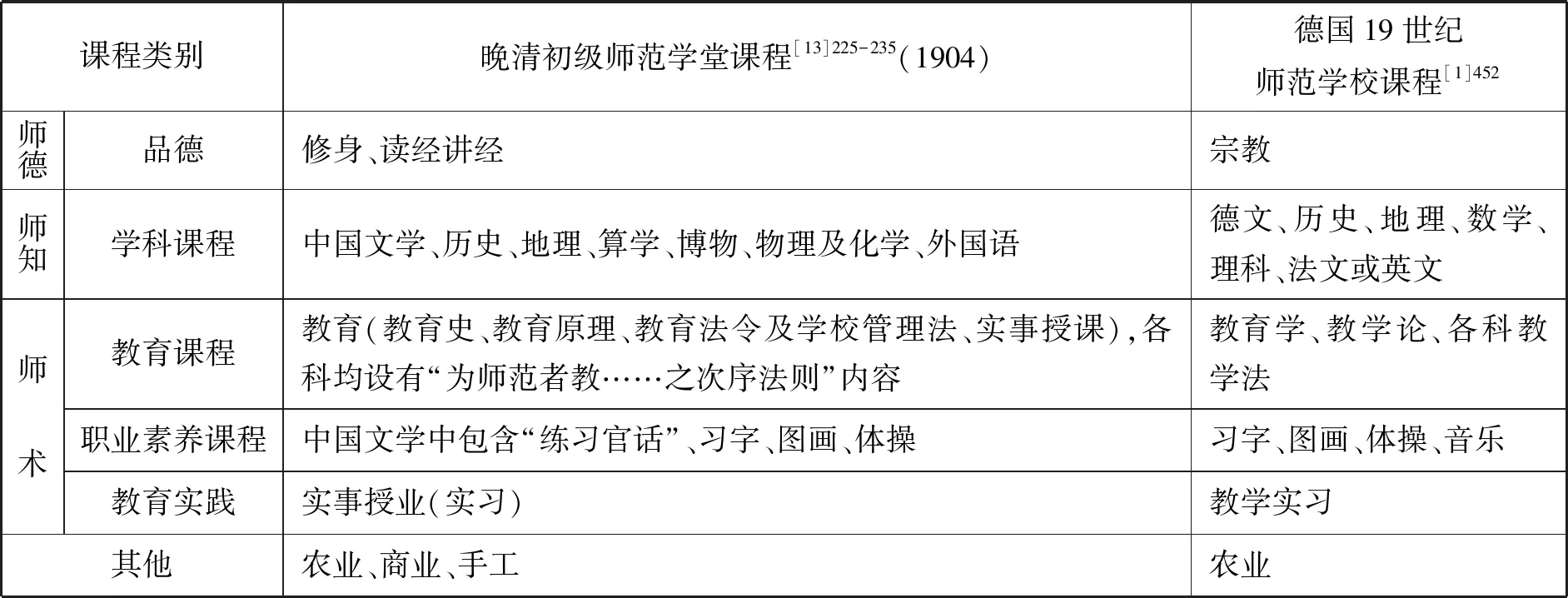

注重培养教师品德和家国情怀的理念在“癸卯学制”中也有充分体现。最能体现师范精神的“初级师范教育总要”,明确提出师范生要有精神,有志操,有高明善良的性情,有家国担当,要成为人之楷模,如“化导各生,养成其良善高明之性情,使不萌邪妄卑鄙之念”;要恪守传统儒道,“常以忠孝大义训勉各生,使其趣向端正,心性纯良”;要激发师范生“爱国志气,使知学成以后必当勤学诲人,以尽报效国家之义务”;要“言动威仪足为楷模”,“宜勉各生以谨言慎行,贵庄重而戒轻佻,尚和平而忌暴戾;且须听受长上之命令训诲,以身作则,方能使学生服从”[13]224-225等。在师德培养上,与西方师范学校用宗教课培养教师奉献精神和自律品质不同,“癸卯学制”用修身和读经讲经课培养师范生品性(表1)。

2. 师术:训人诲人之术

我国传统私塾教学虽有聚集式特点,但却是个别教学。面对现代班级授课制,教师最大的问题是不知道如何组织并实施步调一致的教学。

梁启超认为,师范学堂是专门培养专业教师的场所,“师范学堂不立,教习非人也”[6]131。《学记》是专“言师范学堂之事也”,“专标诲人之术,以告天下之为人师者”[6]126。教学须遵循儿童认知规律和知识基础,先易后难,张弛有度:“其为道也,先识字,次辨训,次造句,次成文,不躐等也。识字之始,必从眼前名物指点,不好难也。……多为歌谣,易于上口也。多为俗语,易于索解也。……日授学不过三时,使无太劳,致畏难也。不妄施扑教,使无伤脑气,且养其廉耻也。”因此,“学究必由师范学堂,使习于教术,深知其意也。”[14]

教师应“教法美善”[15]是当时师范办学者的普遍认识。盛宣怀办师范就是要让教师掌握“为师之法”:“今欲使中国之学子皆乐于为学,易于成业,非取为师者而先教以教弟子之法不可。”[16]629-630这个教弟子之法主要是“教授之法”,包括班级授课制的教学法和管理法。他认为要改变教师教学“导之无道,诲之无术”的局面,应学习西方的师范教育,传授“训之诲之之术”,并附设附属学校,以供“师范学校生徒研究教授之法,且授儿童以普通教育,以示教训之模范也。”[16]631张謇特别强调“师范生极注意于教授管理之法”[10]282。

“癸卯学制”明确师范学堂“以习普通学外,并讲明教授管理之法为宗旨”[13]222,通过教育课程和实习培养学生“教授管理之法”(表1)。与西方不同的是,我国师范学堂专门增加了习字和练习官话两个内容,体现出对传统书法文化的保存和对“推行官话”政策的担当,即师范生有一手好字,一口官话。这是后来师范生专业技能三字一话/画(粉笔字、毛笔字、钢笔字、普通话/简单的绘画)的最初体现。可见,与传统的“训人诲人之术”相比,晚清更注重培养师范生掌握班级授课制教学的组织和实施方法。

3. 师知:西学知识

晚清新教育最大的特点是把西方的自然科学和人文知识纳入学校课程体系。掌握西学知识是为师第一要求,晚清师范学校特别重视传授西学知识。

1898年,南洋公学师范院开始按学科分班授课,设有中学、西文、西学。由于学生中学基础扎实,课程设置以西学为主。西学分数学、格致二门。数学有笔算数学、代数备旨、勾股六术等;格致以物理、化学为主,还做实验。此外还要学科学教育、动植物学、生理学、矿学、地理学。[17]通州师范课程中占比较大的是算术、理化、博物、历史、地理、体操等现代科学知识。为了便于学生理论与实践结合,学校还设立植物苑、博物馆、测候所,供学生观察、实验。

1904年出台的《初级师范学堂章程》《优级师范学堂章程》中,学科课程完全仿照西方,和前述两校相比,课程的结构性、系统性更强,西方学科知识占很大的分量(表1)。

表1 晚清初级师范学堂课程与德国19世纪师范学校课程比较

晚清对师范教育“师范性”的理解融入了我国传统师道观和现代西方师范教育的特质,具有中西合璧的特点。师德具有浓厚的传统色彩,师知主要是掌握现代西学知识。师术概念源自中国传统,内涵主要源自西方,即“管理教授之法”。反映在师范教育上,就是办学宗旨、培养目标、课程设置、教学实施都要围绕培养掌握现代西学知识和班级授课制所需教授法和管理法的现代“人师”进行。

(二)民国前期(1912—1928年):建构中西兼容且具有浓厚现代色彩的“师范性”

民国前期因国体的变化,中国的现代化进程开始加快。虽然1922年新学制颁布前后发生了对师范学校是否具有独立存在价值的争论,但学术界、实践领域对“师范性”理解和确立的内容基本一致。

民国前期对“师范性”的认识和确立主要体现在学者的思想、国家章程和师范学校的办学中。研究发现,民初“师范性”建构的框架与晚清一致,体现在师德、师知、师术上:“所谓师范者,必具可为人师之模范也;自教育学发达,乃知即为人师亦有其必须之学与术,最要者莫过于教师人格之养成;学科讲授犹偏于知的方面,必也修养情意,甄陶品性,俾对己有自治力,对人有责任心,然后出任教师,克尽天职,此严格训育之要旨也。”[18]

1.师德:具备培养现代人才的人格

民国前期的师德多被称为“教师人格”,《师范学校规程》(1912年)把它解读为以下几点:(1)寓于健全身体之中的“健全之精神”;(2)“爱国家、尊法宪”的国民职分;(3)良好的性情、坚强的意志,高尚之志趣;(4)独立博爱之品格;(5)“自治力”和责任心。[19]441-442这与晚清浓厚传统色彩“师德”相比有了强烈的现代风格。

民国前期的学者吸纳西方“师范性”,更强调师范生对教育事业的热诚,对教育的信心以及自治力的养成。常乃德提出,人格教育意在“养成一种对于教育上的信心”。因为从前的教育知识传授和人格感化分别由教师和宗教家承担,“现在的教师,一方面要具有科学家研究的头脑,一方面又要具有宗教家献身的热诚”[20]512-513。另外,很多学者认为,自治力对师范生尤为重要:“师范教育所最要者,为造就将来治人之人,能否治人,先问自治,故师范教育之训练,不论采用何种主义,当以养成生徒之自治能力为归,否则适见其纷拢而已,无当于训练也。”[21]

在实践中,师范学校在教师人格养成方面仍沿袭晚清。《师范学校规程》(1912年)规定师德养成仍由修身和读经讲经课来完成。各师范院校则通过校训、课程及校园环境的营造来落实。如北京第一师范以“弘毅”为校训,彰显儒家“士不可不弘毅,任重而道远”使命感,通过校训碑后的64字箴言传递个人与国家存亡关系的思想。[22]6修身课致力于此种人格培养,如预科修习“持躬处世待人之道”;本科第一年,授“对国家之责务,对社会之责务”;第二年,授“对家族及自己之责务,对人类及万物之责务,演习礼仪法”;第三年,授“伦理学大要,教授方法,演习礼仪法”;第四年,授“伦理学大要,本国道德之特色”[23]88-91。

江苏省第一师范通过校训、校园环境营造及成立社团组织来培养师范生人格。该校确立了“诚、公、勇”的校训。为培养这种品格的教师,该校把古代先贤朱熹、范仲淹,中外教育家胡瑗、裴斯泰洛齐等画像悬挂于校内,以引起学生“敬慕之心”;并在校内悬挂格言札,宿舍廊下悬修养板,“使生徒常寓目,记诵不忘”[24]521-522。为培养学生的公德心、自治力,学校设立风纪部,“协助舍监以整饬全校之风纪”;设立园艺部、贩卖部、图书部以及各种协会(体育会、文艺会、美术会、讲演会、音乐会、运动会、远足会等),让学生自己经营。[24]520-521为养成学生的家国责任,邀请中外名人在校考察演讲,每年还安排学生修学旅行,考察各地教育等。[24]527

2.师术:“施教之方”

在师术方面,晚清所提的“教授管理之法”在民国前期被赋予更丰富的内涵。由于教育职业的特殊性,“理想的师范生不是自己装一肚子学问便够了,是要训练一种晓得怎样可以把知识传给别人,怎样培养被教者的人格,怎样使被教者得了他所需要的东西,养成他所需要的能力的才干”[20]512。同时,“师范教育应当养成一种愿意立于教育者的见地以从事研究的信心,并且应当晓得怎样立于教育者的见地的工具办法。”[20]509“师范生的学习智识,不重在学得多少分量,而重在学得自己找寻智识的方法。”[20]509师范生除教育教学方法外,还需掌握探寻知识的方法和从事教育研究的方法。

在《师范学校规程》(1912年)中,“师术”被称为“施教之方”,包含教育理论知识、学科教学能力和普通职业素养三方面。教育理论知识由教育类课程传递,内容比晚清丰富(心理学和伦理学要略、教育理论、哲学、教授法、保育法、近世教育史、教育制度、学校管理法、学校卫生及教育实习)。学科教学能力则通过每一学科课程中的教授法内容实现。普通职业素养则通过习字、图画、乐歌等课训练。如图画课,在“详审物体能自由绘图,练习意匠,涵养美德,并解悟高等小学校及国民学校图画教授法”的同时,要求师范生“练习黑板画,兼课教授法”[19]441-442。

在师范学校办学中,各校非常重视“施教之方”的养成。如北京第一师范的课程有三个特点:一是注重教育理论素养的养成:按教育部要求开设普通心理学、伦理学大要、教育理论、哲学发凡、教授法、保育法、教育史、教育制度、学校管理、学校卫生。二是注重教学法传授,并关注学科课程与小学教学的联系。如国文课包括讲读、作文、文字源流、文法要略、中国文学史、教授方法等,内容涵盖小学国文教学中的识字、阅读、作文等方面。三是注重教师职业技能的养成,主要体现在音、体、美、习字等课上。如习字课,要求学习与教学有关的书法,授楷书、行书、草书、黑板写法(即板书)、教授方法;图画课设有写生画、临画、意匠画、几何画、黑板画练习(即板书)、教授方法等内容,完全符合小学教学对教师美术素养的要求。学校还通过批评会来训练学生的教学技能,批评会以指导教生之实地授业,并共同讨议关于教授训练管理等事项为目的。[23]88-91,[25]

关于师知,即教师需掌握所授学科知识,由于课程内容以各科课程为主,与晚清大同小异,且在课程体系在所占比例很大。本处不再赘言。

民国前期“师范性”的建构中西兼容,且从表述到内涵都具有浓厚的现代色彩。师德以教师人格代替,其内涵有现代公民道德之义,辅以传统教师品性和现代教师信念。各校办学融合传统师德和现代家国责任,注重全方位环境的营造(校训、校园文化、社团组织)。师术注重教育理论知识的学习,教学法课、职业素养课和教育实习成为培养教师职业能力的重要渠道,一些学校的实习尤为扎实。

(三)民国后期(1928—1949年):建构注重培养奠定民族复兴之基础师资的“师范性”

民国后期,培养“健全之师资”成为国家政策与学者的共识,后来在面对抗战需要同仇敌忾的精神、情势时,师范性方面又增加了特别的色彩。

此期,很多学者认为“师道之尊,比于为政”[26]780,“师范教育者方面要不仅朝向着国家或社会的整个目标,把他们的工作配合得有效,更应贯彻主张,渲染着直接的和间接的被教育者的全部生活”,因此必须“训练健全的师资”[27]753。《师范学校规程》(1935年)更是提出师范学校是“养成小学健全师资之场所”[28]490。所谓“健全师资”,学者们认为,“他们要具有科学、社会等丰富的知识,又得要有劳作生产的熟练的技能”[27]753。“一个良好的中学教师,绝对不是一个狭义的学者,或一个技术专家,也不是一个单纯的科学家,或一个单纯的专门人才。”他们“是科学‘教师’,和富有教育兴味的专门人才。”[29]《师范学校规程》(1935年)则表述为“国民道德上学术上最健全之师资。”[28]496在培养健全师资的理念下,“师范性”被赋予了新的内容。

1.培养其能够承担国家民族责任的师德

此期,师德的内涵与对国家民族的责任、教育的信念紧密结合在一起:

(1)树立道德之范型,发扬民族精神。首先,“师范学生为未来之儿童导师,故不仅培育其本身之品德,必须树立道德之范型,以示范儿童,以指示儿童之道德基本观念”[26]782。其次,“师范学校应特别注重建国信仰之坚定,人格之陶冶,专业之训练,并充分培养学生自信之道与献身教育事业之精神。”[30]再次,师范学校应注重师范生的精神训练,“注意坚定其对三民主义之信仰,发扬其爱护国家民族之精神,并注意为公服务及自觉自动自律之良好品性及国民道德之培养。”[31]939

(2)培养教育专业的信心和意志。《师范学校规程》(1935年)提出要“培养终身服务教育之精神”。《战后五年师范教育方案》特别要求培养师范生“对教育事业发生强烈之信念”[28]490,[31]938。“师范教育必须使每一师范学生有专业的信心,要认定教育是事业不是职业,有开创性,有社会性,有永久性,而不是满足个人生活的一种职业,要确信这一事业能完成民族国家的政治、经济、文化使命,是在操纵着无上的权力。教育工作虽是长时期的事业,但确信十年二十年后,是可以见到效果的”[26]784-785。只有这样,未来教师才可能克服生活上的清苦,致力于国家民族的教育伟业。

面对抗战紧迫的形势,《师范学校规程》(1935年)要求各校全方位培养师范生强健的身体、勤劳的劳动习惯及组织纪律性,使其具备承担国家民族责任的德行。在课程上,开设公民、伦理学、劳作、体育、军事训练、卫生等课[28]494。为训练学生“勤劳的劳动习惯”和公德心、责任心[28]490,《师范学校规程》(1935年)要求各校开展劳动实习,凡校内整理、清洁、消防及学校附近之修路、造林、水利、卫生、识字运动等项皆由师范生担任,学校工人须减至最低限度。为养成学生良好的生活习惯和组织纪律性,要求学生“一律穿着制服”;“校役和专任教员均以住宿校内为原则,与学生共同生活”。为营造良好的教育环境,要求“师范学校校址,须具有相当之面积,且其环境须适合道德及卫生条件”[28]496,并对师范学校的校长、教师的资格进行规定,凡违犯刑法证据确凿者、成绩不良者、旷废职务者、行为不检或有不良嗜好者等不予任用。[28]504-506

师范院校把“奠定民族复兴之基础”的师资培养视为己任,1936年北京师范学校的校歌和1945年的《北师进行曲》充分体现这一点。[22]6-7训育上,北京师范学校明确提出师范教育“欲收人民思想统一之效”,“欲养成小学教师彻底服务之义务,绝对服从领袖之精神”[32]。其训育标准:“甲、行动纪律化,养成服从尊长之精神;乙、生活朴素化,养成刻苦耐劳之精神;丙、思想纯正化,养成明辨是非之精神;丁、意志团体化,养成互助乐群之精神”[33]565。注重把师范生养成一个有组织、有纪律,生活朴素,思想纯正,有意志的教育工具。在“训练原则”上,要求“训练学生采取严格主义,……如有桀骜不驯不可理喻而妨碍团体者,不惜加以严格制裁。”“提倡旧有道德,注重男女有别,启发弘毅精神,革除浪漫习惯”。为此,学校制定极为严格的作息时间和行为要求,并严格监督管理,如每晨6时起床,6∶10整队点名,在此10分钟内,各生之服装床铺均须一律整齐。在校学生须一律穿着规定之制服。床铺折叠,须按照规定样式。就餐时,由值日队长整队入室,发令举箸开动,由训育课职员一同会餐,随时监视。须一律保持肃静之秩序。用餐时间共15分钟。餐毕再由队长整队解散。上课时由教务课派员考察勤惰,由训育课派员考察教室秩序,学生言行、礼貌有失检者,必予纠正之。[33]565-568为培养学生的自治力和研究力,学校沿袭民国前期,设立各种社团组织,如学生自治会和学术团体(教育研究会、社会科学研究会、数理研究会、国画研究会、西画研究会、英文研究会等),还附设平民学校,开展平民教育。[34]

2.重视教育教学的知能养成

教育教学的知识与技能是师术的基本内容。虽然《师范学校规程》(1935年)对此的关注明显弱于民国前期,如教育类课程(教育概论、教育心理、小学教材及教学法、小学行政、教育测验及统计)设置少于民国前期,学科教学法的内容未在学科课程中特别要求,[28]494但各师范学校还是注重学生职业知能的养成。

北京师范学校在历次学制中“都能保证基础科目和师范重点内容的教学时间”。“最能体现师范特点的,除教育课程外,恐怕就是体育、劳作、音乐、美术在普通学校称之为‘小四门’”,这些科目每周占43小时,“不仅时间多,学的内容也多,且要求全面、扎实。”[22]10此外,学校三四十年代设立研究科,关注各学科教学的研究。

该校十分重视师范生实习,制定了较为完善的组织规则:由校长、教务主任、附小主任、实习导师及各科教员等组成实习指导委员会,教务主任、附小主任、实习导师组成常务委员会,执行实习行政事宜,制定规则。如教学实习,“每教生除以修身、国文、算数为主外,每人还必须经历单式、复式、初等、高等试教。教生每试教实习时,除同组教生外,实习导师、附小主任、级任科任教员等,均列教室后方监督,课后批评指导;实习两周开批评会一次,整个实习期间至少开特别批评会两次”[22]10-11。1944年,学校将实习分教学和行政两种。教学实习包括教室状况、教学过程、教室管理、学生活动、教师活动等;行政实习包括学校沿革、环境与状况、设备、行政与组织(组织系统、各部行政,学校编制、成绩考查,推广事业、各项会议、各项规程及表册)、课程与教学(日课表之编制、教学主张及试验)、训育(训育目标、实施方法及课外活动)。[35]从已有的资料记录看,这一规定一直被严格执行。

教师的学科知识一如既往地被强调,此处不再赘述。

民国后期,因抗战的原因,“师范性”在建构上更注重师范生对国家建设与民族复兴使命感的培养,以及“绝对服从领袖之精神”的纪律性、服从性的培养。这在学校的课程实施和训育中得到证实。国家的需要让位于专业的伦理、道德,教师角色的工具性特点彰显。但同时,师德的培养中注重培养师范生健全的身心,终身服务教育的信念和意志,体现了教师职业的特征。教师职业技能通过各校的课程与实习养成。

四、结 论

晚清民国时期“师范性”的构建主要源自对教师职业特质的理解和培养。对教师品质的理解在框架上融合了传统师道和现代西方“师范性”,包括师德、师术、师知三方面。其内涵则随着现代化的推进和国家独立复兴的追求发生着变化。

(一)师德内涵由传统走向现代,师德培养则是全方位展开

家国责任是传统师道的重要内容,因遭受列强侵略欺凌尤其受到重视,只是内容上由古代的“建国君民,教学为先”,弘扬和力行儒家道统的担当更新为国家、民族的保存与复兴,民族精神与文化的保护与传承。教师品性、德行是古代师德的重要内容,“为人世范”是人师的重要指标,晚清依然强调,但在民国则被现代人格所替代,特别强调教师的自治力。职业伦理在古代主要指敬业态度,如尽心、不欺心等,晚清时依然沿袭此观念,如强调“勤学诲劳,抚字耐烦,碎就范围”。但民国以后则被宗教般的热诚和对教育强烈的信心、意志所替代,反而教师日常须恪守的敬业精神、态度被忽略。特别是应战事的需要,师范学校特别注重学生组织纪律性、服从性等品质的培养,导致“师范性”异化。

在师范教育层面,各校极其重视师德的培养,营造浓郁的教育氛围,如通过校训、校歌、校园环境布置以及课程实施、社团组织等全方位地开展师德教育。而浓郁的教育氛围正是师范性的重要体现。

(二)师术名称多有变化,师术训练始终是师范教育的核心内容

“师术”古代被称为“训人诲人之术”,现代则称为教育教学方法。自晚清到民国都比较重视师术训练,但其表述及内涵有微妙的变化。晚清将古代丰富的师术内涵简化为班级授课制所需的“教授管理之法”,教育之术则通过“敦品养德,循礼奉法,言动威仪足以楷模”的方式来实现。民国时期,“师术”被称为“施教之方”,内涵上包括掌握现代教育教学理论,普通职业技能(三字一话/画)、学科教学的知识和能力。

在培养环节,教育教学技能是通过丰富的教育理论课程、教学法课程及扎实的教育实习来实现的。民国的师范学校极其重视教育实习,丰富的实习内容以及教学批评会为师范生锤炼自己的教学技能创造了条件。

(三)师知是教师基本学科素养,是师范教育的基本内容

晚清民国时期的师范教育非常重视学科知识的学习,“通透学识”依然是由古至今对教师最基本甚至是首要要求。20世纪二三十年代反对师范独立的重要论点之一就是“师范学校的程度太低,不足应高深学问研究的要求”[20]507。自晚清至民国,虽然在“师范性”的认识上对学科知识阐述最少,但课程设置中所占比例最大,也是师范教育最为重视的内容。在实践领域,由于对师范性认识的偏颇,或者缺乏支持性的条件,最能彰显师范性的师德和师术可能被弱化,但学科知识的教学一直都被保留并占据极为重要的分量和地位。